Nello spirito informale di questo convegno preferisco esprimere pensieri “spettinati”, come diceva il polacco Stanislaw Jerzy Lec. Le mie esperienze di letture infantili sono state profondamente diverse da quelle ricordate da alcuni dei relatori di oggi. Non ho avuto l’opportunità di incontrare personaggi straordinari, professori, scrittori nell’estrema provincia siciliana in cui sono cresciuto. Sono vissuto nel vuoto, in una solitudine assoluta sino a un’età matura. Nessuno, durante l’infanzia, mi ha letto I promessi sposi e tanto meno La Divina Commedia. Anzi, mio padre, che era un piccolo borghese commerciante con otto figli, e con l’assillo di mantenerli decorosamente, non concepiva proprio che al mondo ci fossero dei libri. Io dormivo in una stanza accanto a quella dei miei genitori, la sera da ragazzino, leggevo con un’abat-jour accesa fino ad ora tarda, clandestinamente. Mio padre vedeva filtrare la luce sotto la porta della sua stanza, allora si alzava e veniva a spegnerla. Non lo faceva per avarizia, ho capito solo dopo che questo bambino che leggeva era per lui motivo di inquietudine. Vedeva in me un deviante, probabilmente si chiedeva «ma questo chi è? di che razza è uno che legge?». Naturalmente mi voleva uomo pratico, commerciante come lui, o magari piccolo industriale, perché l’ambizione del mio clan – la famiglia Consolo era una sorta di clan – era quella di diventare piccoli industriali dell’olio. Quindi questo ragazzino che leggeva libri di letteratura appariva anomalo, diverso dai fratelli più grandi. In casa non avevamo una biblioteca, c’erano solo i libri di scuola delle mie sorelle e dei miei fratelli, neanche in paese c’era una biblioteca pubblica, e i preti, presso i quali studiavo, conservavano solo opere rare, libri ecclesiastici, vite di santi.,. La mia grande voglia di sapere, di conoscere, di leggere restava immancabilmente inappagata. Avevo sviluppato, in quegli anni, una sorta di ossessione per la lettura, che sola mi avrebbe permesso di conoscere il mondo, di sapere chi ero, da dove venivo, dove volevo andare. Mi venne in soccorso un cugino di mio padre che viveva davanti a casa nostra: don Peppino Consolo, proprietario terriero e originale figura di scapolo, forse un po’ folle, Possedeva una grande biblioteca, molto partigiana. Tolstojano e vittorhughiano, aveva libri fondamentali, come Guerra e pace, I miserabili. Quando capì che questo ragazzino era un deviante, mi chiamò, dicendomi: «Vincenzino, vieni qua ho dei libri, se tu vuoi leggere». Allora io presi l’abitudine di attraversare la strada e di andare da lui. Mai mi diede un libro in prestito, mi faceva leggere solo a casa sua, in cucina, su un tavolo di marmo: questo fu il mio impatto con il mondo dei libri (non prendo in considerazione quelli di scuola che, oltre ad essere noiosissimi, erano contrassegnati dal marchio della dittatura fascista). Il primo che lessi fu I miserabili, mi sconvolse la vita, mi aprì straordinari. orizzonti. Don Peppino Consolo, ripeteva spesso «Victor Hugo, non c’è che lui!». La seconda biblioteca in cui mi sono imbattuto, all’epoca delle scuole medie – gli americani erano già arrivati – è stata la biblioteca del padre di un mio compagno che si chiamava Costantino. Era il figlio dell’ultimo podestà del mio paese, diventato, ovviamente, sindaco democristiano. Io andavo a casa sua a fare i compiti, cioè ero io a fare i compiti a Costantino. Nello studio con le poltrone di pelle, suo padre aveva una biblioteca ricchissima, i libri erano tutti rilegati. Costantino, di nascosto, in cambio dei compiti che io facevo per lui, me li prestava. Lessi dei libri importanti che a quell’età, undici, dodici anni, non riuscivo a capire nella loro profonda verità, nella loro bellezza. Quei libri mi sono serviti moltissimo, per il mio nutrimento adolescenziale e per diventare un uomo con un’ossatura abbastanza accettabile, per non restare gracile. Quando in età adolescenziale ci si imbatte in libri importanti come Guerra e pace, La Certosa di Parma di Stendhal, Shakespeare, Don Chisciotte, anche se non si coglie il loro significato profondo, li si attraversa come quando da giovane si attraversa un bosco e senza rendersene conto si incamera l’ossigeno che serve per la costruzione dello spirito e del corpo. Quindi, in qualsiasi modo la lettura dei libri importanti, di quelli che si chiamano classici. in ogni caso e a qualsiasi età può servire per formare la struttura del pensare. Leggere e scrivere sono per me elementi inscindibili, e in parte sono la stessa cosa. Credo che derivino dalla consapevolezza o dalla sensazione che noi uomini siamo persone fragili, finite, esposte a qualsiasi tipo di insulto e qualsiasi tipo di offesa. Io credo che da questa stessa debolezza e impotenza sia nato il bisogno del metafisico, siano nate 1e religioni. Forse sarò blasfemo, ma credo che le religioni scaturiscano da questa esigenza che ci sia altro, al di là di noi che possa soccorrerci, da qui nasce anche quella che Leopardi chiama <<da confederazione degli uomini fra di loro», perché proprio a causa di questa fragilità l’uomo sente il bisogno di mettersi insieme e darsi delle regole per un reciproco aiuto. La stessa esigenza genera le società, la storia, la letteratura. I grandi scrittori sono i teologi che hanno elaborato per noi il sistema religioso della letteratura. Perché la letteratura è una religione, l’ho sentito e capito da adolescente, raggiungendo uno stato febbrile di piacere della lettura, di incandescenza dello spirito, paragonabile all’estasi dei santi. La lettura di quegli anni felici era assolutamente gratuita e disinteressata, disordinata, caotica, poteva capitare il capolavoro come il libraccio orrendo e sbagliato. Ma anche il libro peggiore, non quello falso ma quello mancato, serviva. In quell’età irripetibile dell’adolescenza, nessuno può consigliarti cosa devi leggere, è uno stato di assoluta libertà. Virginia Woolf ha detto: <<l’unico consiglio che si può dare ad un giovane lettore è quello di non accettare nessun consiglio». Ma il tempo della lettura disinteressata e gratuita, come diceva Pavese «della libera fame», si riduce sempre di più, soprattutto per noi che abbiamo scelto il mestiere di scrivere. Siamo obbligati a letture che chiamiamo professionali, fatte con razionalità, consapevolezza, funzionali al lavoro. Certo ci sono anche le riletture, grazie alle quali scopri delle cose che ti erano sfuggite: attraversare per la seconda volta La ricerca del tempo perduto, Don Chisciotte, Shakespeare, sono esperienze straordinarie che, in età matura, nell’età della consapevolezza, nell’età del lavoro, danno un’altra felicità, diversa da quella adolescenziale, assolutamente inconsapevole, gratuita, anarchica e libera. Del resto, si parte quasi sempre dai libri per scrivere un altro libro, che si configura come una sorta di palinsesto costruito sull’esperienza di altri libri. Pensiamo al Don Chisciotte, il più grande libro della letteratura occidentale: tutto comincia con la lettura dei libri di cavalleria per cui don Chisciotte impazzisce, diventa quell’hildalgo dalla trista figura che noi conosciamo. C’è un episodio chiave, a proposito di libri; al ritorno di don Chisciotte dal primo viaggio, la nipote e la governante cercano di eliminare tutti i libri rischiosi e pericolosi che 1o avevano indotto a credere di essere un cavaliere. Come Minosse, le due donne destinano questi libri al Paradiso, al Purgatorio o all’Inferno. Alcuni infatti vengono salvati, altri vengono tenuti in sospeso, quelli condannati, vengono subito eliminati e buttati via. Un criterio di ripartizione molto saggio, a mio avviso. Tutti abbiamo avuto i nostri libri dell’inferno, nel senso dell’erotismo, dell’enfer francese, i libri dannati, da eliminare, da bruciare. Anche se i libri non si dovrebbero mai bruciare, purtroppo oggi il loro livello si abbassa sempre di più, in quest’epoca della visualità in cui si tende ad intrattenere piuttosto che a far capire che cosa è la bellezza della poesia, la bellezza della parola scritta. A ragione Aldo Bruno ha parlato di libri da supermarket, che ci vengono propinati dall’industria editoriale le cui scelte sono sempre di più all’insegna del profitto e non della qualità. Ho dedicato al tema dei libri utili e dei libri inutili, alcune pagine di un mio romanzo, che io chiamo narrazione, nel senso in cui la intende Walter Benjamin. Credo che il romanzo oggi non sia più praticabile, perché non è più possibile fare appello a quello che Nietzsche, a proposito della tragedia greca, chiama lo spirito socratico. Lo spirito socratico è il ragionamento, la riflessione sull’azione scenica. Parlando del passaggio dalla tragedia antica alla tragedia moderna, dalla tragedia di Sofocle e di Eschilo a quella di Euripide, Nietzsche sostiene appunto che in quella di Euripide c’è l’irruzione dello spirito socratico, cioè l’irruzione del ragionamento e della filosofia. Nel romanzo tradizionale settecentesco-ottocentesco l’autore usava interrompere il racconto con le sue riflessioni. Pensiamo alle celebri riflessioni manzoniane sull’azione scenica. Io credo che oggi questa riflessione non si possa più fare, lo spirito socratico non può più esserci nelle creazioni moderne perché l’autore non sa più a chi rivolgersi in questa nostra società di massa. Ho teorizzato perciò lo spostamento della narrazione verso la forma della poesia; la narrazione non è più un dialogo ma diventa un monologo, con l’aspetto formale di un’organizzazione metrica della prosa. La pagina che vi propongo è tratta dal mio romanzo che si chiama Nottetempo, casa per casa, dove narro dell’imbattersi in libri inutili, in libri fasulli e di un’erudizione che non appartiene alla cultura, non appartiene alla letteratura e che forma quella che è La zavorra del sapere, a volte l’errore del sapere. Il protagonista è un giovane intellettuale socialista, nel periodo de1’avvento del fascismo, che per il suo impegno politico, sarà costretto ad andare in esilio in Tunisia. Il suo antagonista è un barone decadente dannunziano che, nella ricca biblioteca di famiglia, cerca insistentemente un libro sui mormoni che non trova e allora dice:

Erano primieramente libri ecclesiali, per i tanti monaci, parroci, arcipreti, canonici, ciantri, provinciali, vescovi dentro nel suo casato, dalla parte dei Merlo e dei Cìcio. Erano controversie storiche, teologiche, vite di santi, di missionari martiri, dissertazioni, apologie, come ad esempio, e solo fra quei in volgare, Delle azioni eroiche, virtù ammirabili, vita, morte e miracoli del B, Agostino Novello Terminese capi dieci, Apologia dell’Accademico Tenebroso fra i Zelanti intorno alla nascita di santa Venera in Jaci contro gli argomenti del p. Giovanni Fiore, L’ardenza e tenacità dell’impegno di Palermo per contendere a Catania la gloria di aver dato alla luce la regina delle vergini e martiri siciliane S.Agata, dimostrate nell’intutto vane ed insussistenti in vigor degli stessi principi e dottrine de’ Palermitani scrittori.

Il barone tirava fuori dagli scaffali i volumi con disgusto, 1l fazzoletto al naso per la polvere che s’alzava da quelle carte. E c’era poi tutto quanto riguardava Cefalù, il suo Circondario, da Gibilmanna a Gratteri, a Castelbuono, a Collesano, fino a Làscari, a Campo Felice, a Pòllina… E copia del Rollus rubeus dei diplomi del Re Ruggero, degli atti del processo al vescovo Arduino, le storie di Cefalù del Passafiume, dell’Aurìa, del Pietraganzili… Libri di scienza come la Flora palermitana, la Stoia naturale delle Madonie, I Catalogo ornitologico del Gruppo di Malta, il Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali delle Madonie e luoghi adiacenti, il Catalogo dei Crostacei del Porto di Messina, il Trattato sui novelli pianeti telescopici… E ancora le istruzioni per adoperare gli specchi inclinati, i rimedi contro la malsanìa dell’aria, la memoria intorno ai gas delle miniere di zolfo… Che puzza, che polvere, che vecchiume! Ne avrebbe volentieri fatto un grande fuoco don Nené, per liberare, ripulire, disinfestar la casa. E pensò ad altre case del paese in cui v’erano simili libri. Alle antiche case di tutta la mastra nobile, da la guerra fino ad oggi serrate, fredde come tombe, abitate da mummie, da ombre, da cucchi spaventati dalla maramaglia dei reduci, dei villani, che di questi tempi s’eran fatti avversi, minaccianti. Pensò alla casa del Bastardo con tutti quei libri i, ogni stanza, di filosofia, di politica, di poesia, alla villa a Santa Barbara che lo zio don Michele, un pazzo! aveva lasciato a quel Marano, al figlio della gna Sara. Pensò ai gran, palazzi di Palermo, alle canoniche, ai monasteri, ai reclusori, agli oratori, ai conventi. Pensò a Monreale, a San Martino delle scale, all’Arcivescovado, allo Steri, all’Archivio Comunale, ad ogni luogo con cameroni, studi, corridoi, anditi tappezzati di stipi traballanti, scaffali di pergamene scure, raggrinzite, di rìsime disciolte, di carte stanche, fiorite di cancri funghi muffe, vergate di lettere sillabe parole decadute, dissolte in nerofumo cenere pulviscolo, agli ipogei, alle cripte, alle gallerie sotterranee, ai dammusi murati, alle catacombe di libri imbalsamati, agli ossari, allo scuro regno r6so, all’ imperio ascoso dei sorci, delle càmole dei tarli degli argentei pesci nel mar del1e pagine dei dorsi dei frontespizi dei risguardi. E ancora alle epoche remote, ai luoghi più profondi e obliati, ai libri sepolti, ai rotoli persi sotto macerie, frane, cretti di fango lave sale, aggrumati, pietrificati sotto dune, interminate sabbie di deserti. Oh l’incubo, l’asfissia! Dalla sorda e inarrestabile pressura di volumi inutili o estinti, dai cumuli immensi di parole vane e spente sarà schiacciato il mondo, nell’eloquio demente d’una gran Babele si dissolverà, disperderà nell’universo. Per fortuna, don Nené aveva come antidoto, contrasto, il suo segreto enfer, aveva per sollazzo il suo Micio Tempio, e aveva soprattutto, per nutrimento d’anima, di vita, il suo D’Annunzio.

E dove siete, o fiori

strani, o profumi nuovi?

Don Nenè, l’eccentrico pazzo tolstojano – ecco il cugino di mio padre che ritorna

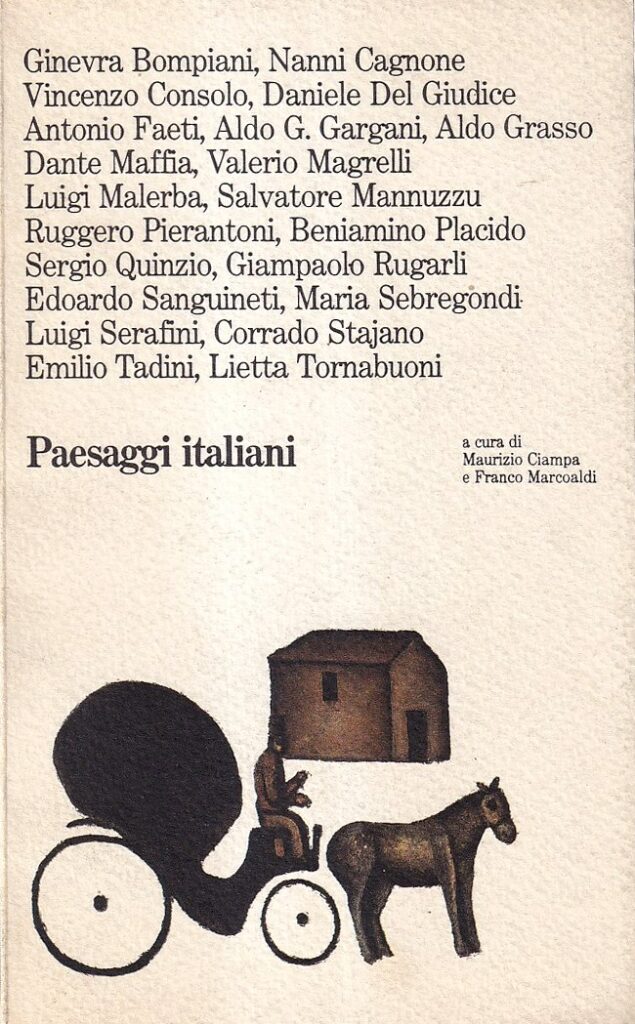

nella narrazione – lascerà in eredità la sua preziosa biblioteca a Pietro Marano, il protagonista, figlio di contadini. Il ragazzo attingerà a questi libri, realizzando la sua educazione sentimentale: <<E i libri, tutti quei libri in ogni stanza lasciati dal padrone don Michele, ‘Vittor Ugo”, diceva ‘Vittor Ugo…” e “Gian Valgiàn, Cosetta…” “Tolstòi” e ‘Natascia, Anna, Katiuscia…”, e narrava, narrava le vicende, nell’inverno, torno alla conca con la carbonella. Narrava ancora di fra Cristoforo, Lucia, don Rodrigo… dei Beati Paoli, Fioravanti e Rizziere, Bovo d’Antona…>> (ecco che ritorna il nostro Manzoni). Ci si può imbattete talvolta nei falsi libri, nei libri ammuffiti, pietrificati, che non significano nulla ma si può avere la fortuna, di incontrare, di attraversare i libri che Harold Bloom chiama canonici. Certo si leggono i libri per la trama, per quello che rappresentano; si legge Stendhal per la passione d’amore, per la sua visione di energia del mondo; si legge Proust per la rappresentazione di un mondo che stava declinando; si legge Kafka per quanto Kafka abbia di profetico, di entusiastico. L’entusiasmo viene da en-theòs, si dice quando si è posseduti dal Dio e molto spesso gli scrittoti sono entusiasti, sono quelli che riescono attraverso la metafora ad essere profetici. A proposito, io ho capito il senso della parola metafora una volta, mentre mi trovavo ad Atene, invitato dall’Istituto Italiano di Cultura, e mi sono visto sfilare davanti agli occhi un camion su cui c’era scritto netaforòi, cioè trasporti! I libri che hanno questa vita – Vittorini diceva che sono libri arteriosi -, che hanno la forza della metafora, riescono ad essere profetici perché con il passare degli anni diventano veramente interpreti del tempo che stiamo vivendo. Don Chisciotte o I promessi sposi, o le opere di Pirandello diventano sempre più attuali in quest’epoca in cui stiamo smarrendo la memoria, l’identità, in cui il potere ci costringe a vivere in un infinito presente, privandoci della conoscenza dell’immediato passato, impedendoci di immaginare l’immediato futuro. Ho intitolato questo mio intervento Cochlias legere, in antico si diceva questo quando si andava per i lidi a raccogliere le conchiglie come un gioco dilettoso. Io credo che la parola “leggere” significhi andare dentro i libri per raccogliere conoscenza, raccogliere raccogliere, sapienza, bel1ezza, poesia; noi leggiamo queste chiocciole che raccogiamo sulla spiaggia, che ci portano dentro il labirinto dell’umanità., dentro il labirinto della storia, dentro il labirinto dell’esistenza. Capire questo significa esorcizzare la nostra consapevolezza della finitezza, la nostra paura, perché io credo che le aggregazioni umane, le società, nascano proprio da questi sentimenti di insicurezza, dalla debolezza della nostra condizione umana. La lettura dei classici ci conforta, ci arricchisce, ci apre nuovi orizzonti. Oggi, in questa epoca della visualità, sembra che i libri non siano più tanto praticati, soprattutto in questo nostro paese che ha avuto una storia particolate. II nostro è un paese culturalmente terremotato che ha avuto una storia diversa da ogni altro paese europeo. La nostra cultura era una cultura in cui affluenti venivano da una cultura alta e da una cultura popolare. L’incrocio di questi due affluenti formava quella che era la cultura tout court. La trasformazione radicale, profonda e veloce del nostro paese – Pasolini ce l’ha spiegato a chiare lettere – da plurimillenario contadino a paese industriale, lo spostamento di masse di persone dal meridione ai settentrione, verso le zone industriali, ha generato uno sconvolgimento culturale: la cultura popolare è stata cancellata: nessuna nostalgia, ma era comunque una ricchezza. Il mondo contadino era un mondo di pena, di sofferenza, di ignoranza, però la cultura popolare era una vera cultura. Poi c’era la cultura alta. Oggi viviamo una cultura media che è stata sicuramente appiattita dall’ossessione per la comunicazione, per la velocità. Io credo che oggi i classici, da Cervantes a Shakespeare a Dante, siano veramente, come dire, i segni, i monumenti di una gande civiltà che nel nostro contesto, nel contesto occidentale è al tramonto. Non sappiamo cosa avverrà dopo questa nostra epoca. Bill Gates ha profetizzato già che il libro sparirà e questo mi ricorda una frase di Victor Hugo in Notre-Dame de Paris, che riguardava l’invenzione della stampa: «ceci tuera cela», questo ucciderà quello, cioè il libro avrebbe ucciso l’architettura. Questo non è avvenuto,

l’ architettura ha continuato ad essere insieme al libro, una delle grandi espressioni umane dell’arte; ma oggi con la comunicazione assoluta, con i mezzi di informazione di massa (internet, televisione) non so quello che avverrà, se la tecnologia, l’elettronica uccideranno il libro, la carta stampata. Ci auguriamo che questo non avvenga e che ci saranno ancora, come diceva Stendhal, «i felici pochi» che possano attingere a questi monumenti dell’umanità che sono i libri di letteratura e la poesia, i romanzi, il teatro. Speriamo che le nuove generazioni, voi, possiate continuare, come i monaci del medioevo, a trascrivete i codici importanti della nostra cultura, della nostra civiltà, del nostro sapere e della nostra poesia.

estratto da Sincronie VII,13

Rivista semestrale di letterature, teatro e sistemi di pensiero

Vecchiarelli Editore 2003

Roma 18/2/2003

Università Tor Vergata