*

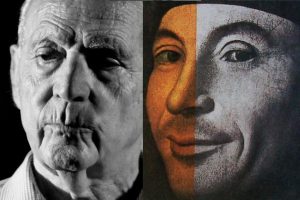

Colloqui VINCENZO CONSOLO E LA SCRITTURA:

VOCAZIONE E MESTIERE

Una ricca e amichevole conversazione con l’importante scrittore siciliano morto nel 2012 a quasi 79 anni. Il dialogo, svoltosi nella sua casa di Milano nel 2004, il giorno del suo 71mo compleanno, tocca i nodi fondanti del suo lavoro letterario: a partire dalla sua scelta di un linguaggio espressionistico, stratificato e sperimentale, che determina la rivendicazione di una narrazione moderna molto diversa dalle forme del romanzo tradizionale, ottocentesco. Nei suoi tanti libri c’è spesso la riflessione storica e la costante sensibilità verso i problemi del tempo presente.

di Maria Jatosti Mattina di febbraio. Una corsa in taxi dentro una Milano quieta, larga, ottocentesca: stradoni, viali, slarghi, palazzi borghesi, opulenti, balconi floreali. Il tassista ascolta Radio Popolare, è comunista. Parliamo della guerra in Irak, dell’America di Bush e ci troviamo d’accordo su tutto. Sono arrivata. Un portone imponente, lustro e massiccio, un bel cortile, una casa grande, soffitti alti, finestroni alla francese, tendaggi, poltrone comode, silenzio. Vincenzo Consolo, ignoto marinaio sorridente, è seduto davanti a me, curioso, acuto, ironico. Cominciamo. 2004 In uno dei tuoi libri, L’olivo e l’olivastro, dici: “Scrivere è una lotta non solo con la realtà, ma con me stesso. Ma scrivere è la mia vocazione, il mio mestiere”. Possiamo partire da qui, dal tuo altissimo artigianato della scrittura, da questa grande, complessa, ininterrotta avventura, che è immersione nel passato, nella memoria, stratificazione di culture e civiltà. Il sorriso dell’ignoto marinaio, nel ’76, fu per me una fascinazione… Nel tuo scrivere totale, metaforico, nella tua lingua, c’è dentro tutto: l’antico, il classico, la storia, il quotidiano, il popolare, ma non dialettale… Vedi, Maria, il dialetto si forma dai sedimenti linguistici che hanno lasciato le varie dominazioni. Quello che io faccio, con una tecnica un po’ da archeologo dilettante, è disseppellire la lingua che sta sotto il dialetto, scavare nei giacimenti linguistici siciliani e immettere le parole anche arcaiche, auliche, che hanno un significato e un significante, che possiedono cioè una loro bellezza anche sonora, e che ti dicono molto di più del vocabolo italiano, perché nascono da una matrice antica, vengono da parole greche, latine, arabe, spagnole, eccetera. Dopo di che, innesto e organizzo la frase in senso fonico, ritmico, insomma cerco di raschiare sotto la crosta per recuperare le radici linguistiche e far capire – poiché la letteratura è memoria – da dove veniamo, come si sono formati i nostri linguaggi, le nostre lingue, eccetera. Nel mio caso si è parlato spesso, con molta superficialità, di dialetto. Ma il mio non è dialetto. Lo dico con lo stesso furore, la stessa forza con cui lo diceva Verga. Verga, che è arrivato alla perfezione dei Malavoglia, aborriva il dialetto ed era in polemica con Capuana, che invece lo frequentava. Quella di Verga è un’operazione linguistico-stilistica che consiste nell’aver abbassato il codice centrale, toscano, al livello del modo di pensare e di essere del popolo, cioè dei pescatori e dei contadini siciliani. Pasolini lo chiama “un italiano irradiato di dialettalità”. Non è un gioco estetico, il mio, ma etico direi, e politico. Un’operazione sperimentale complessa, di grande impegno e difficoltà… Infatti è una strada ardua, ma ho capito che per me era l’unica possibile. Ti dico, Maria, che ho fatto questa scelta con la consapevolezza di essere uno che veniva dopo grandi scrittori di una generazione precedente. Parlo di Moravia, di Calvino, di Sciascia, tutti autori che avevano scelto la cifra comunicativa, illuministica, razionalistica. Appena ho cominciato a scrivere mi sono reso conto che non potevo adottare lo stesso registro stilistico. Avendo vissuto il fascismo, la guerra, quegli scrittori avevano nutrito la speranza che, abbattuto il regime, tornata la pace, con l’avvento della democrazia si potesse formare una società armonica con la quale comunicare, come avveniva in Francia. Questo pensavo allora. Ma, nel ’63, quando ho pubblicato il mio primo libro, queste speranze erano già cadute. Il sogno di una società armonica con la quale comunicare era crollato, quindi ho adottato un mio modulo espressivo che fatalmente mi metteva in quella linea di sperimentatori che nella letteratura moderna parte da Verga e arriva fino a Gadda, a Pasolini. Questa è stata la mia scelta… … che hai perseguito tenacemente, senza cedimenti… Ma parlavi di senso etico, politico. Vogliamo chiarire meglio questo concetto? Vedi, al contrario della maggior parte degli scrittori contemporanei, io non scelgo mai dei temi assoluti, esistenziali o metafisici: i miei sono sempre temi relativi, storici e sociali. Attraverso la scrittura letteraria ho assunto, diciamo così, una funzione di critica nei confronti dei responsabili del malessere sociale. Io credo che l’esistenza sia penosa, anche se sono felicissimo di essere e di essere stato in questo mondo. Pensa a tutti quelli che non sono stati, che sono morti bambini. È straordinario! Però vivere è arduo, noi siamo creature fragili, sentiamo il senso della morte, il senso della nostra fragilità. Leopardi dice che il dolore dell’esistere si può mitigare, che la società può mitigarlo, 4 ma quando la possibilità di rendere meno penosa, più armonica, la vita dell’uomo viene tradita dai responsabili, allora chi scrive deve fare i conti con questo, e scrivere diventa dunque un’azione politica. Per questo parlo di senso etico e politico. Quando scriviamo un libro, quello che generalmente intendiamo per romanzo, noi perseguiamo un’utopia di armonia ma rappresentiamo la dis-armonia. Il contrario di utopia credo sia dis-topia… È da questa concezione, o meglio convinzione, che nasce la tua lingua ricca, densa, unica; la tua narrazione metaforica così piena di riferimenti che diventa a volte difficile coglierli tutti. Penso a L’olivo e l’olivastro… In quel libro ho eliminato completamente la finzione del romanzo. È un po’ un viaggio nella realtà, prendendo come cifra l’Odissea, l’Ulisse, l’eterno Ulisse. Per me – proprio in questo tempo di superficialità dovuta all’esplosione, alla rivoluzione dei mezzi di comunicazione di massa – la scrittura, il testo letterario, è ipertesto, nel senso di cercare di scrivere – appunto perché, ribadisco, la letteratura è memoria – su altre scritture e quindi di rimandare continuamente in modo implicito o anche esplicito ad altri esempi letterari. È ciò che determina una scrittura stratificata, nella quale spero ci sia anche un ritmo… … una musicalità interna, poetica. I tuoi libri, tu non ami definirli romanzi. Sì. Ci tengo a dire che non ho mai scritto romanzi. Il romanzo credo che non si possa più scrivere. I romanzi li scrivevano fino al Novecento quelli che avevano sperato in una società nuova. Oggi l’autore non sa più a chi si rivolge, chi è il suo referente. Io credo si sia rotto il rapporto tra testo letterario e contesto situazionale. In questa civiltà di massa, lo scrittore scrive un po’ come il poeta. È vero, la mia scrittura tende verso la forma poetica, nel senso che il dialogo diventa monologo. Per questo i miei libri non li chiamo romanzi, ma narrazioni. Nel saggio su Nicolaj Leskov, contenuto in Angelus novus, Walter Benjamin fa distinzione fra romanzo e narrazione: la narrazione rimanda alle narrazioni antiche, orali, quelle che, appunto per ragioni mnemoniche, eliminavano tutti gli scogli della frase… Io ho adottato questo stile chiamiamolo post moderno, abolendo tutto quanto facevano gli autori una volta, come, per esempio, sulla scia di Manzoni, interrompere il racconto per introdurre una riflessione filosofica. Questo non si può più fare perché è venuto meno il dialogo con il lettore. Quasi sempre, se nei miei libri interrompo ogni tanto la narrazione, è per inserire una parte corale, diciamo un canto, cioè una sorta di digressione, di commento, o di lamento, rispetto all’azione che sto narrando. Nella sua storia della tragedia, parlando del passaggio da Eschilo e Sofocle alla tragedia moderna, Nietzsche afferma che con Euripide c’è l’irruzione dello spirito socratico, cioè della filosofia. Milan Kundera teorizza l’irruzione della filosofia, dello spirito socratico nel romanzo. Il romanzo, secondo Kundera, deve essere anche saggio. Infatti nei suoi libri lui inserisce sempre delle parti filosofiche, riflessive. Ma io non sono d’accordo, io sostengo che oggi questo non è più possibile. Non c’è più da ragionare… Per me nella scrittura devono esserci, come nella tragedia antica, l’azione scenica e il coro, non lo spirito socratico. Semmai la riflessione storica. La storia è spesso centrale nei tuoi libri: il Risorgimento, il fascismo… Sì, la riflessione storica portata dalla metafora. Io tratto temi storici, ma non a caso. Io non parlo degli egizi, io parlo di eventi della nostra storia, del nostro passato per rappresentare il presente. Per questo ho scelto dei momenti cruciali. Ad esempio, nel ’92, quando ho capito che in Italia stava avvenendo qualcosa di sinistro – non di sinistra, purtroppo – con Nottetempo, casa per casa ho voluto raccontare la nascita del fascismo, poi, nel ’98, con Lo spasimo di Palermo, la terribilità della lotta alla mafia, il sacrificio dei magistrati… Tra La ferita dell’aprile, uscito nel ’63 in una collana sperimentale mondadoriana, e Il sorriso dell’ignoto marinaio corrono più di una decina d’anni, tredici, per la precisione. Com’era la tua vita in quegli anni? Dove ti trovavi, cosa facevi? Quella lunga interruzione coincide con il trasferimento a Milano. Perché Milano? Perché Milano era la città dove c’erano Vittorini, Quasimodo, la città dov’era stato Verga: avevo questa mitologia letteraria. Ma c’era già stata una prima stagione milanese. Nel ’52, al tempo dell’Università, la mia famiglia aveva deciso di mandarmi a studiare altrove; in principio io pensavo alla Normale di Pisa, ma poi ho optato per Milano. Volevo comunque uscire dalla Sicilia, conoscere quell’“altrove”, che per me era rappresentato da Milano. Allora a Milano c’era molta domanda di lavoro e, finita l’Università, con la mia laurea in legge in tasca, ricevetti diverse proposte. Ma io volevo fare lo scrittore, non mi interessava legarmi in qualche modo al mondo dei legulei, così me ne tornai in Sicilia dove sono rimasto fino al ’68 e dove scelsi di insegnare nelle scuole agrarie. Mi affascinava il mondo contadino. I miei riferimenti erano da una parte Vittorini e dall’altra Carlo Levi: Cristo s’è fermato a Eboli e Le parole sono pietre; poi c’era la cifra di Danilo Dolci e Sciascia aveva già scritto Le parrocchie di Regalpietra. Tutto questo mi aveva influenzato e determinato: volevo provare a scrivere in quella linea storico-sociologica, ma la mia era una scrittura prettamente letteraria e così le intenzioni andavano da una parte e la scrittura da un’altra. Infatti scrissi La ferita dell’aprile che con il mondo contadino non aveva proprio niente da spartire. Com’ è avvenuta la pubblicazione del tuo primo libro? L’esperienza di Vittorini e dei “gettoni” einaudiani si era conclusa e da Mondadori Vittorio Sereni dirigeva insieme a Niccolò Gallo una collana di ricerca che si chiamava “Il tornasole”. Mandai il dattiloscritto e dopo due anni ricevetti un telegramma. Mi convocarono a Milano. E da lì è cominciato tutto. Elio Vittorini e Vittorio Sereni A parte quella che, implicitamente e esplicitamente, è dentro la tua scrittura, che posto ha la poesia nella tua vita, nella tua formazione? Hai mai scritto poesie? Mi sono nutrito di poeti, ma ho troppo rispetto per la poesia e so di essere un narratore a tutti gli effetti. Naturalmente la conosco e l’ho frequentata, sia quella italiana che quella straniera… Chi degli stranieri ami in particolare? A prescindere dai francesi, Baudelaire, eccetera, il mio poeta in assoluto, quello che mi ha sempre affascinato, è Eliot. Non avevo dubbi. Il titolo del tuo primo libro è quasi una citazione. Sì, La ferita dell’aprile è praticamente ricalcato sulla famosa frase “Aprile è il più crudele dei mesi”… Per me aprile significa adolescenza e quello è il libro dell’adolescenza, la mia e l’ennesima adolescenza della Sicilia, con la ricostituzione dei partiti, le prime votazioni, le prime lotte, la strage di Portella della Ginestra… E poi le elezioni del ’48 con la vittoria della Democrazia cristiana… … la grande illusione del Fronte popolare… Il Blocco del Popolo, già. Negli anni Sessanta, come ti dicevo, insegnavo negli istituti agrari perché volevo raccontare il mondo contadino, ma mi rendevo conto che quelle scuole erano diventate una specie di inganno. Ho vissuto il tempo della grande emigrazione meridionale, lo spopolamento dei nostri paesi. I padri dei ragazzi che venivano a scuola da me erano emigrati e sapevo che i figli avrebbero seguito la stessa strada, allora facevo di tutto perché rimanessero in Sicilia, consigliando loro di abbracciare mestieri che gli avrebbero permesso di restare nella loro terra. Alcuni mi hanno dato retta… Intanto frequentavo Sciascia, e lui mi diceva: “Cosa ci fai qui? se fossi nelle tue condizioni: scapolo, giovane, io farei la valigia e me ne andrei”. Un giorno mi disse questa frase lapidaria: “Qui non c’è più speranza”. Purtroppo aveva ragione. Eravamo sotto il dominio spudorato della Democrazia cristiana. Io avevo già pubblicato il mio primo libro e per me si trattava o di stare con il potere democristiano mafioso oppure di essere emarginato. Allora ho seguito il consiglio di Sciascia e, nel ’68, ho fatto le valigie e sono partito per Milano. Anche perché in quegli anni era qui che bisognava stare per cambiare il mondo… Hai ragione, erano gli anni della Grande Speranza. Milano per me era l’antitesi della Sicilia. La città dove c’era stata la rivoluzione industriale, di tradizione socialista turatiana, con una equità sociale… Ma quando sono arrivato mi sono trovato di fronte un luogo diverso, che non riconoscevo più. Quella che avevo visto da studente era una Milano ancora di tipo portiano, con addosso le ferite della guerra, ma con una memoria popolare ancora autentica, viva. Le speranze si sono riaccese poi, nel ’68: i conflitti sociali, gli scioperi… Per me Milano in quegli anni era una realtà da studiare e da capire… E intanto scrivere. Così cominciai a collaborare a dei giornali tra cui «Il Tempo illustrato», un settimanale molto bello, diretto da Nicola Cattedra. Lo ricordo bene. Ci scrivevano Bocca, Pasolini, Bianciardi… La critica letteraria la faceva Giancarlo Vigorelli… È vero. Mi mandarono subito a fare un’inchiesta sui cavatori di pomice di Lipari. Fu una grande esperienza… Dalla Sicilia m’ero portato dietro tante idee… Se ti ricordi, nel Sessanta, con la celebrazione del centenario dell’unità d’Italia, c’era stata una revisione critica del Risorgimento, per cercare di liberarlo da tutta l’oleografia romantica, e, di conseguenza, la rilettura di Gramsci, di Salvemini… Ma poi, nel ’68, fu rimesso tutto in discussione. Allora Vittorini, Calvino invitavano i giovani intellettuali a inurbarsi per studiare la trasformazione della società italiana, il neocapitalismo… Tutte queste idee, tutti questi elementi, le lotte contadine, eccetera, mi hanno portato a scrivere Il sorriso dell’ignoto marinaio. Ma a Milano, a parte la scrittura, le collaborazioni giornalistiche, come vivevi? Per chi lavoravi? Mi vergogno a dirlo, ma ti risponderò come feci una volta con Malerba, il quale mi chiedeva che mestiere facessi: “Lavoro in una fabbrica d’armi”, gli dissi. Intendevo la Rai, che credimi era peggio di una fabbrica d’armi. Come c’eri finito? E com’era lavorare per la televisione? La televisione di allora, a confronto con quella di adesso, era un’altra cosa, c’erano persone di cultura. Il direttore era Angelo Romanò. Ci finii partecipando a un concorso per funzionario programmista. In commissione c’erano Giorgio Strehler, Paolo Grassi, Leone Piccioni… Io avevo già pubblicato e, inoltre, conoscevo bene la storia del teatro, del cinema… Arrivammo in cinque: un bassettiano, che poi diventò direttore generale della Rai, un nipote di Pasquale Saraceno, un altro che veniva dall’Università cattolica, e per finire il figlio di un eroe della Resistenza. E poi c’ero io, senza nessuna protezione. Mi venne affidata una rubrica di libri, “Tuttolibri” si chiamava. Io la curavo dall’interno e Nascimbeni la presentava. Comunque, ho avuto parecchie storie e alla fine sono stato emarginato; così, dopo una breve carriera al livello più basso, me ne sono andato. Esaurita l’esperienza Rai sono diventato consulente della Einaudi. I torinesi mi volevano come redattore, mi avevano già sistemato in un residence in attesa di trovarmi casa. Ci ho provato… C’era questa torre d’avorio della realtà einaudiana e tutt’intorno… Be’, insomma, in capo a una settimana non ce la facevo più: ho fatto la valigia e sono scappato, nonostante le insistenze di Giulio (Einaudi n.d.r.) che mi inseguiva al telefono. Alla fine il rapporto si trasformò in una collaborazione esterna e ogni settimana andavo a Torino per delle riunioni… Ma vivevo e abitavo a Milano. Dove hai sposato una ragazza milanese. Lombarda. Caterina è di Bergamo. Io ero il solito emigrato con la valigia di cartone… La tua vita sentimentale non è stata particolarmente avventurosa, pare… No, mi considero nella norma… Esiste una norma? Lasciamo stare, parliamo della parentesi romana. A Roma ci sono stato un anno, per la Rai. Abitavo al residence di via di Ripetta. Dovevo scrivere una sceneggiatura per Marco Bellocchio. Si trattava di una vita di Pascoli, ma dopo la prima puntata Marco, che era tutto preso da altri progetti suoi, si disamorò e non se ne fece più nulla. La sceneggiatura è rimasta lì. Mi dispiacque perché era interessante. Il lavoro riguardava la parte pubblica più bella di Pascoli, prima della svolta familistica, la vicenda bolognese, di quando va a finire in prigione, di quando aveva aiutato Andrea Costa a scappare assieme ai compagni, eccetera… Ma Bellocchio non ebbe più voglia di farlo… Peccato. A Roma chi frequentavi? Ero molto amico di Vincenzo Cerami, vedevo spesso Moravia… Pasolini era già morto. Lui l’avevo conosciuto prima, in Sicilia, a un premio letterario, il Brancati, dove c’erano anche Moravia, Sciascia, Bufalino… E Brancati l’hai conosciuto? No. Mi ricordo benissimo quando è morto, a Torino, in quel modo orrendo, così brancatiano. Quest’uomo si portava dentro i polmoni il feto di un fratello gemello… Una fine barocca, letteraria, che sembra inventata da lui… Grande scrittore, Brancati. Le sue lettere alla Proclemer ricordano quelle di Pirandello a Marta Abba. Sono strazianti. Pirandello era innamoratissimo della Abba, ma lei pensava soltanto al lavoro, al teatro, al successo. Attraverso Pirandello voleva arrivare in America, al cinema… Vagheggiava di diventare la nuova Greta Garbo… I luoghi dell’anima: “La mia isola è Las Vegas” Torniamo alla Sicilia. La “tua” Sicilia. Luogo mitico, dell’anima, del sogno… Sì, la sogno. So che quando ci si allontana dalla sfera della memoria, il ritorno diventa impossibile: si è condannati per il resto della vita all’eterna erranza. In realtà, io non mi sento più di appartenere a questo luogo idealizzato. Raggiungere il centro ideale, la “patria immaginaria”, che poteva essere Roma o Firenze o Milano è stato il mito di tanti letterati siciliani. Per molti di noi, che eravamo ai margini, in un confine storico e anche linguistico, era facile identificare, idealizzare, il “centro” in vari luoghi, ma poi ti accorgi che la patria scelta nella realtà è sempre diversa da quello che hai immaginato e subentra la delusione. Intanto la terra che hai lasciato si trasforma; d’altra parte, niente rimane fermo. Non voglio cadere nella mitizzazione del luogo abbandonato, ma, per riprendere la metafora de L’olivo e l’olivastro, Itaca non è più raggiungibile, perché mentre tu sei via – mentre Ulisse era via – è stata conquistata dai Proci e tu non puoi più approdare nella terra che hai lasciato, nella terra della memoria. Non c’è più la ricomposizione dello squarcio… Se non si può né stare né tornare, qual è la speranza? Che cosa deve accadere? Io non sono pessimista. Io credo che nella storia ci siano momenti di involuzione e poi grandi momenti di apertura e di crescita. Senza retorica, io spero molto nella immigrazione dal terzo mondo, gente che viene qui a portarci qualcosa di vitale, di nuovo, di diverso, di più umano. Io ci spero. La storia della civiltà è fatta di incroci, di spostamenti… La Sicilia è il simbolo massimo di questi arricchimenti reciproci… Per esempio, i Normanni sono stati conquistatori intelligenti: loro non hanno cancellato, come spesso fanno i dominatori, i resti della civiltà arabo-musulmana. L’hanno lasciata e l’hanno adottata. Sotto i Normanni a Palermo c’erano trecento moschee, chiese cristiane del 11 rito greco e del rito latino, sinagoghe: erano diversità che coesistevano e competevano in grande armonia, nel reciproco scambio, nel rispetto dell’altro, del diverso da te… Questi sono momenti alti della civiltà, che creano armonia… … un’armonia che in Sicilia, a Palermo, nonostante tutto, si percepisce fisicamente, si sente nella lingua, nei nomi, nell’arte, nell’architettura; si respira nell’aria, nei suoi odori… Ma tutta questa armonia che fine ha fatto? È stata distrutta dalla nostra civiltà. È finita con la dominazione spagnola, con l’Inquisizione. Quello è stato un momento di frattura tra le culture. È sparita con le guerre corsare, con le lotte fra le due religioni: musulmana e cattolica… Oggi viviamo veramente in un’epoca di teocrazie… E quando le religioni diventano potere… Già. E gli Ebrei? Gli Ebrei in Sicilia sono stati cacciati come in Spagna, nel 1492. Sono venuti al Nord, in Toscana soprattutto, dove c’erano i Medici che erano molto aperti. Devi sapere, cara Maria, che io, con il mio cognome, devo essere un marrano, cioè un ebreo convertito. Qui al Nord tutti i Consolo sono ebrei. A Milano, Segre, Fortini mi chiedevano se ero ebreo. Il fatto è che il mio cognome viene da “console”, la carica elettiva della corporazione di arti e mestieri. Si eleggevano tre consoli e poi la carica diventava nome. Ora, la corporazione arti e mestieri l’avevano in mano gli ebrei, ed è successo che mentre quelli cacciati hanno mantenuto la loro cultura, la loro religione, quelli rimasti sono stati costretti a convertirsi. Morale della favola, credo proprio di essere un marrano. Questa storia ho cercato di rappresentarla in Nottetempo, casa per casa il cui protagonista si chiama Marano, che viene da Marrano, un cognome molto comune… Nella nostra lingua e nella tradizione popolare il termine “marrano” ha un significato, una connotazione negativi. Sì, appunto: vile marrano, traditore, uno che cambia religione… Parliamo del futuro. Attualmente sei nel mezzo di quella lotta non solo con la realtà ma con te stesso che per te è scrivere? Insomma, stai componendo un’altra narrazione? Sì, sto lavorando al prossimo libro. Questo è il mio mestiere, la mia vocazione, non posso fare altro. Il luogo, dal quale non so prescindere, è la mia terra lontana. I miei libri sono tutti ambientati in Sicilia, come sai. Questo si colloca nel ’600. Ho trovato delle carte… dei documenti… È una storia di inquisizione che mi sembra rispecchi il momento nostro… Tu non perdi mai di vista l’attualità storica, il tempo che stiamo vivendo… No, mai. Quando era a Milano, Verga scrisse a Capuana a proposito della necessità della distanza per poter parlare della Sicilia. Il suo capolavoro, I Malavoglia, l’ha scritto a Milano. Quando è tornato a Catania, non ha scritto più niente. La distanza è indispensabile, diceva a Capuana, però poi bisogna verificare… 12 Arriva Caterina con una caraffa di bibita colorata. “Sono le sue arance, vengono proprio da laggiù. Non c’è bisogno dello zucchero…”, dice. “Poi te le faccio provare in insalata, se ti fermi…”. La bibita è dolce e freschissima, non c’è bisogno di zucchero. Faccio qualche passo nella stanza, sbircio dalle tende il paesaggio che volge al plumbeo. Vincenzo è rimasto seduto, mi chiede se sono inquieta, se ho bisogno di qualcosa, se sono stanca. Non sono inquieta e nemmeno stanca, caro Vincenzo. Non smetterei mai di ascoltarti, di sapere… Andiamo avanti. Consolo con la moglie Caterina Vogliamo parlare di quest’Italia di oggi? Secondo te, nell’attuale situazione culturale che possibilità ha un giovane di talento di pubblicare, venir fuori, affermarsi? Una volta c’erano i Vittorini, i Calvino, i Sereni, le collane specializzate, sperimentali, aperte ai principianti, le riviste letterarie, la critica, con la sua funzione fondamentale… Proprio così, i grandi editori di una volta: Mondadori, Rizzoli, Einaudi, come le grosse industrie, si permettevano di avere dei laboratori di ricerca dove si promuovevano gli esordienti. E poi, appunto, come dici tu, c’erano le riviste letterarie che facevano da tramite, c’era la critica. Tutto questo è scomparso. Oggi esiste soltanto il mercato, per cui se non sei confortato da qualcosa che non ha niente da spartire con la letteratura, se non sei un personaggio extra-testuale, se non appartieni al mondo dello spettacolo o non sei una presenza televisiva: barzellettiere, cantante, e così via, e comunque non fai notizia, non hai nessuna possibilità di pubblicare. D’altra parte, i nuovi autori hanno poco a che vedere con la tradizione letteraria. Sai, facendo parte di giurie di alcuni premi dove è prevista anche la sezione degli esordienti, mi sono reso conto che c’è stata una sorta di frattura, di jato. Non voglio fare il moralista e non so come saranno giudicati domani, ma, al di là di ogni giu- 13 dizio mi sembra che questi ragazzi non abbiano punti di riferimento nella tradizione letteraria, com’è stato per la mia generazione e oltre, fino a Tabucchi che ha dieci anni meno di me. Loro guardano al cinema, ai fumetti, alla televisione, alla canzonetta. Quando noi ci promuovevamo, sapevamo da chi eravamo stati preceduti e chi erano quelli che stavano nel contesto letterario, nella società letteraria in quel momento, insomma chi erano i nostri punti di riferimento. Ne avevamo consapevolezza. Ma questa frattura a cosa si deve? Io credo che sia dovuta all’esplosione dei mezzi di comunicazione di massa: il trionfo dell’esteriorità. Ci sono fenomeni che non sono soltanto giovanili. Prendi il caso Camilleri, un fenomeno di tipo mediatico, che ricalca i moduli di stampo televisivo, nel senso del cattivo cinema, dello stereotipo dell’eterna Sicilia di colore che non ci togliamo di dosso, con l’uso di un dialetto di tipo regressivo, che è una cosa che mi offende terribilmente. Questo è ciò che fa il signor Bossi: la regressione linguistica dall’italiano a un padano che non esiste più. Nulla giustifica l’uso e la pratica di questo tipo di linguaggio, di questo siciliano di colore che nessuno più parla. Andrea Camilleri E tuttavia, qual è la ragione del grande successo popolare e non solo di Camilleri? Intanto c’è lo strumento televisivo. Stamattina parlavo con un medico il quale lamentava le stesse cose nel suo campo professionale. Oggi i grandi medici sono soltanto quelli che appaiono continuamente in televisione, che diventano personaggi, tanto per dirti che questo accade in ogni settore. Insomma, se questo strumento, di per sé innocente, da noi ha inciso più in profondità che altrove, è perché noi abbiamo avuto una storia che nessun paese europeo ha avuto: una trasformazione radicale che nell’arco di pochissimi anni ha portato l’Italia da paese povero e contadino a una delle sette 14 potenze più industrializzate del mondo, con grandi spostamenti di uomini dal Sud verso il Nord. Tutto ciò ha determinato uno sconvolgimento. Pasolini si è dannato su questi temi. E sulla trasformazione, sulla nascita della nuova lingua nazionale – la lingua del politichese, la lingua mediatica, televisiva – s’è innestata la televisione. Di fronte all’arrivo di nuove masse di meridionali nel Nord, Elio Vittorini, nella sua ingenuità di letterato, diceva che i dialetti del Sud lo “spazientivano” perché erano portatori di soggezione e spesso anche di corruzione, cioè di passività, mentre nei dialetti settentrionali lui ravvisava l’attivismo. Diceva inoltre che sarebbe stato interessante studiare gli incroci tra dialetti settentrionali e meridionali, perché da quegli incroci sarebbero nate le nuove koiné. Ma la storia non gli ha dato ragione. Questo non è avvenuto… No, affatto. Perché è passato il rullo compressore della televisione a omologare tutto ai livelli più bassi. Purtroppo la letteratura dei giovani riflette proprio questo: le koiné generazionali, i gerghi, oppure i dialettismi di maniera alla Camilleri. Ma se vai a guardare le famose classifiche che escono settimanalmente sui giornali, ti scoraggi: tutti libri di terz’ordine, tutti prodotti mediatici, figli della televisione… Non credi che la televisione abbia in qualche misura assolto, almeno all’inizio, a una funzione sociale e pedagogica? Che abbia in un certo modo contribuito a saldare l’unità d’Italia? Sì, all’inizio ha avuto la funzione di togliere i dialettofoni dalle sacche di incomunicabilità in cui erano relegati. C’è un bellissimo racconto di De Roberto intitolato Paura, che si svolge in trincea durante la prima guerra mondiale. Ci sono soldati che parlano fra di loro ognuno nel proprio dialetto e non riescono a comunicare, o comunicano a malapena. Sì, comunque hai ragione, all’inizio la televisione ha avuto una funzione pedagogica, di educazione popolare. Umberto Eco e Tullio De Mauro l’hanno sottolineata, affermando che finalmente con la televisione gli italiani potevano comunicare fra di loro. Ma a quale prezzo? Un prezzo altissimo. La perdita è stata enorme. La nostra lingua s’è impoverita poiché s’è inaridito l’apporto che veniva dal basso, dalle condizioni dialettali. Analizzando la nostra lingua e facendo il paragone con quella francese, che definisce una lingua geometrizzata, Leopardi dice che la nostra non è una lingua ma un’infinità di lingue. La grande ricchezza della nostra lingua derivava appunto dall’incontro degli apporti popolari dal basso con la lingua colta dall’alto. Oggi non è più così. Oggi abbiamo l’inaridimento dei due affluenti. Le due realtà sono confluite al centro, ma perdendo ricchezza. La scrittura letteraria è inesistente. I nuovi autori scrivono tutti allo stesso modo, usano la lingua corrente della comunicazione che è la lingua del giornalismo, la lingua mediatica… Lo stesso discorso, secondo te, vale per la poesia? No. Io credo che nella poesia – e anche nel teatro, direi – vi sia molta più vivacità che nella narrativa. La poesia sente che ormai la nostra lingua è poeticamente quasi impraticabile. Per questo sono nati i poeti neo-dialettali, proprio come bisogno di una lingua altra che non sia questa lingua arida. 15 Il fenomeno dei neo-dialettali è diverso dalla poesia in dialetto di un tempo perché i contesti dialettali non esistono più. Il neo-dialetto è una lingua di cultura, costruita con molta consapevolezza. Un’operazione in qualche modo a tavolino. Senza dubbio. È come se si scrivesse in latino, proprio per il bisogno di usare una lingua che non sia quella della comunicazione, ma una lingua alta. C’è un poeta napoletano, non so se lo conosci, Michele Sovente, che scrive napoletano e latino insieme. In Sicilia, il neo-dialettale De Vita usa una lingua che non è la lingua di Buttitta o dei cantastorie… La poesia dialettale, soprattutto in Sicilia, proprio per la forte tradizione che aveva, diventava molto spesso arcadica. La svolta l’ha determinata Ignazio Buttitta con la sua poesia civile, ma la tradizione era quella, quella di Giovanni Mele, il famoso poeta arcadico del Settecento, per intenderci. Comunque, l’angoscia, il grande interrogativo dell’uomo di oggi, non solo dell’uomo di lettere, che in qualche modo ha smarrito la consapevolezza dei propri strumenti, è come se ne esce. Dove andiamo? Dov’è la speranza? Mi verrebbe alla mente il tempo in cui nei conventi si copiavano a mano i testi classici… Gli amanuensi… Amico mio, non vorremo concludere questa chiacchierata con l’invito amletico a ritirarci in convento, spero… Trionfo di colori-odori-sapori mediterranei sulla tavola a casa di Consolo Niente convento, dice Vincenzo col sorriso aguzzo e gli occhi che bucano. Per ora si va a mangiare, vieni. Rinunciamo al ristorante e decidiamo d’accordo di onorare l’invito di Caterina. Di là c’è aria di festa. La tavola è già apparecchiata per tre. Un goccio di bianco di Salaparuta per aprire la strada a un pasto felicemente multietnico: si va dai formaggi bergamaschi alle arance di Sicilia, passando 16 per l’aglio-e-oglio di Roma, in onore alle nostre rispettive origini. Il caffè è napoletano, e così l’unità d’Italia si compie alla grande. È tardi, fuori il grigio s’è impastato di nebbia veleni e nevischio. Il nostro tempo è volato via. Fiumi e montagne e orizzonti di parole come musica: un mondo sconfinato, una navigazione in mare aperto, un bottino prezioso racchiuso nello scrigno del registratore digitale, che mi porto via insieme ai colori e agli odori barocchi di questa cucina luminosa. Grazie Vincenzo. A presto.

Milano, 18 febbraio 2004, settantunesimo.

*

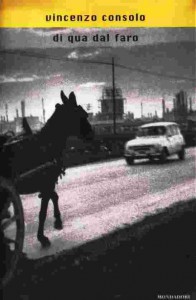

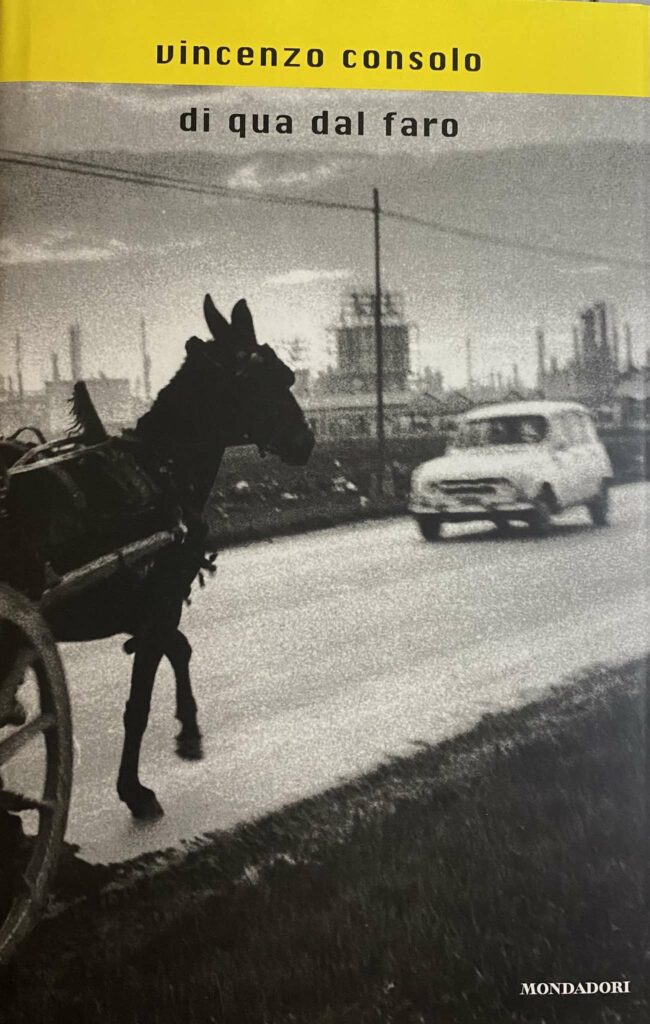

Poche notizie Vincenzo Consolo. Siciliano di nascita (18 febbraio 1933), lascia la sua Sant’Agata di Militello e va a laurearsi a Milano dove torna negli anni Sessanta, dopo una parentesi di lavoro sull’Isola e poi a Roma, per restarvi fino alla morte (21 gennaio 2012). Scrittore fecondo, di grande rigore etico e impegno morale, fiero odiatore di oleografie e mitizzazioni estetiche tendenti a dare della sua terra amatissima, presente in tutta la sua opera, un’immagine stantia, stereotipata e lontanissima dalla realtà. Giornalista, insegnante, reporter, saggista, consulente letterario e televisivo. Intellettuale curioso, arguto, ironico e consapevole, grande affabulatore, ospite generoso e gentile, come dimostra questa chiacchierata-fiume nella bella casa milanese, tra salotto e cucina, il giorno del suo settantunesimo compleanno. Ha scritto: Romanzi e racconti: La ferita dell’aprile, romanzo,1963; 1977; 1989 Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, racconto, in Narratori di Sicilia,1967 Il sorriso dell’ignoto marinaio, romanzo, 1976; 1987 Un giorno come gli altri, racconto, in Racconti italiani del Novecento,1983 Lunaria, racconto, 1985; 1996 Retablo, romanzo,1987; 2000 Le pietre di Pantalica, racconti, 1988;1990 Catarsi, in Trittico, 1989 Nottetempo, casa per casa, romanzo,1992; 2006 Fuga dall’Etna, 1993 Nerò Metallicò, 1994; 2009 L’olivo e l’olivastro, 1994 Lo spasimo di Palermo, 1998 Di qua dal faro, 1999 Il teatro del sole, racconti di Natale, 1999 Il viaggio di Odisseo (con Mario Nicolao), 1999 La rovina di Siracusa, racconto, in “Rappresentare il Mediterraneo. Lo sguardo italiano”, 2000 Isole dolci del dio, 2002 Oratorio, 2002 Il corteo di Dioniso, 2009 La mia isola è Las Vegas, 2012 17 E numerosi saggi, tra cui: Nfernu veru. Uomini e immagini dei paesi dello zolfo, 1985; Il barocco in Sicilia, 1991; I ritorni; conversazioni in Sicilia, 1997; La pesca del tonno in Sicilia, 2008 Esercizi di cronaca, Sellerio 2013 (postumo) I suoi libri sono tradotti in francese, inglese, spagnolo, portoghese, olandese, rumeno, catalano.