Vincenzo Consolo

È accovacciata sul marciapiede sconnesso, le gambe incrociate sotto l’ampia gonna colorata, il fazzoletto bianco in testa. Ha davanti a sé una cesta piena di mazzetti di nepitella, la mentuccia che spontaneamente cresce nei luoghi selvatici. Con un rapido gesto della ruvida mano nasconde sotto la gonna il falcetto. Con quello, chissà in quale ora antelucana è andata su per i colli rocciosi e desertici intorno a Ramallah per raccogliere quell’erba aromatica, il cui infuso rinfresca le viscere e insieme allontana svariati malanni, calma i nervi, toglie ansie, paure. Quella contadina imponente, dalla faccia indurita da calure e da geli, deve essere una madre che mantiene i figli vendendo nepitelle, vendendo cicorie, cardi, carciofi selvatici. Mi fa venire in mente la Umm Saad, la madre di Saad, dell’omonimo racconto di Ghassan Kanafani. E le eroiche madri di altri scrittori, La madre di Gor’kij, Madre Coraggio di Brecht, la madre di Conversazione in Sicilia di Vittorini. Ha un figlio, Saad, che combatte? E un altro figlio bambino, Said, che già si esercita con il fucile? Deve certo abitare nel fango di un campo di profughi, in una angusta stanza dalle pareti di latta.

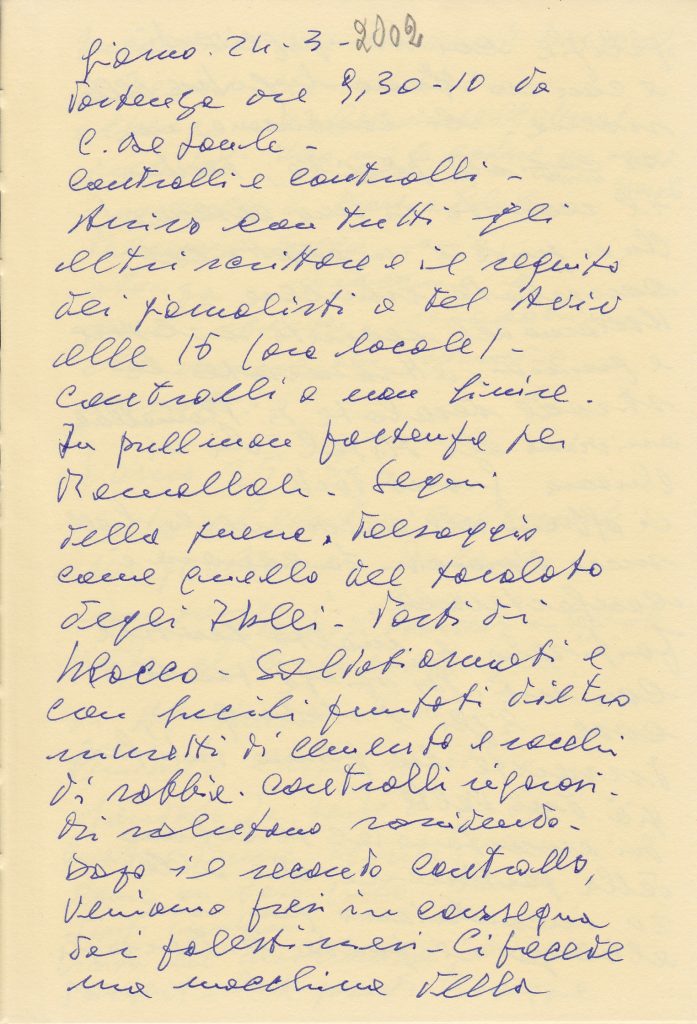

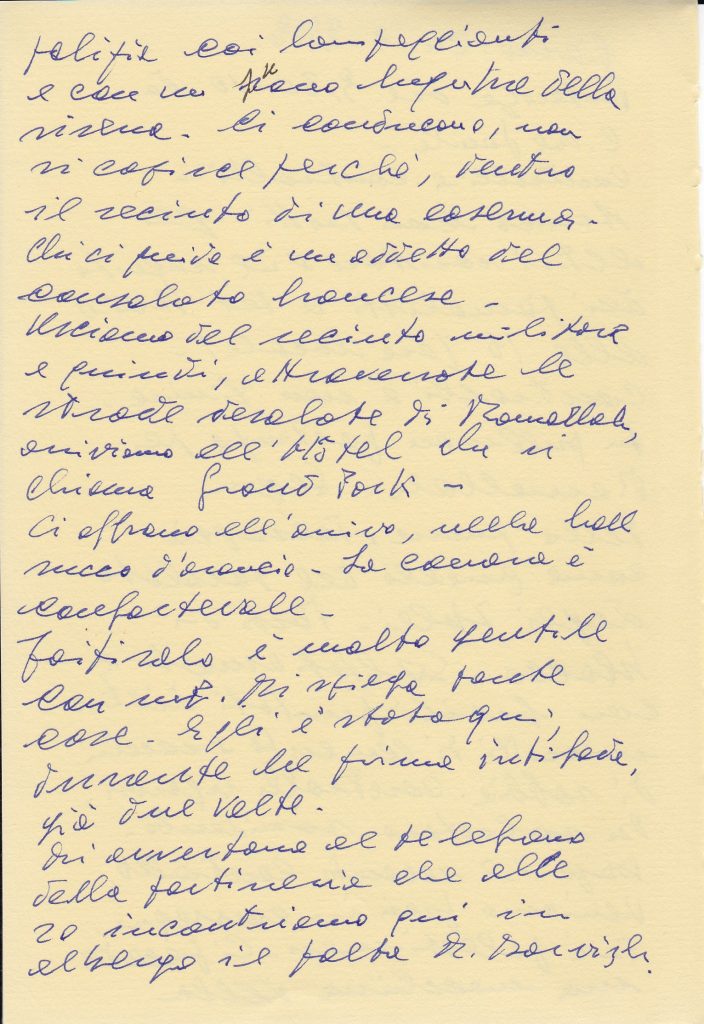

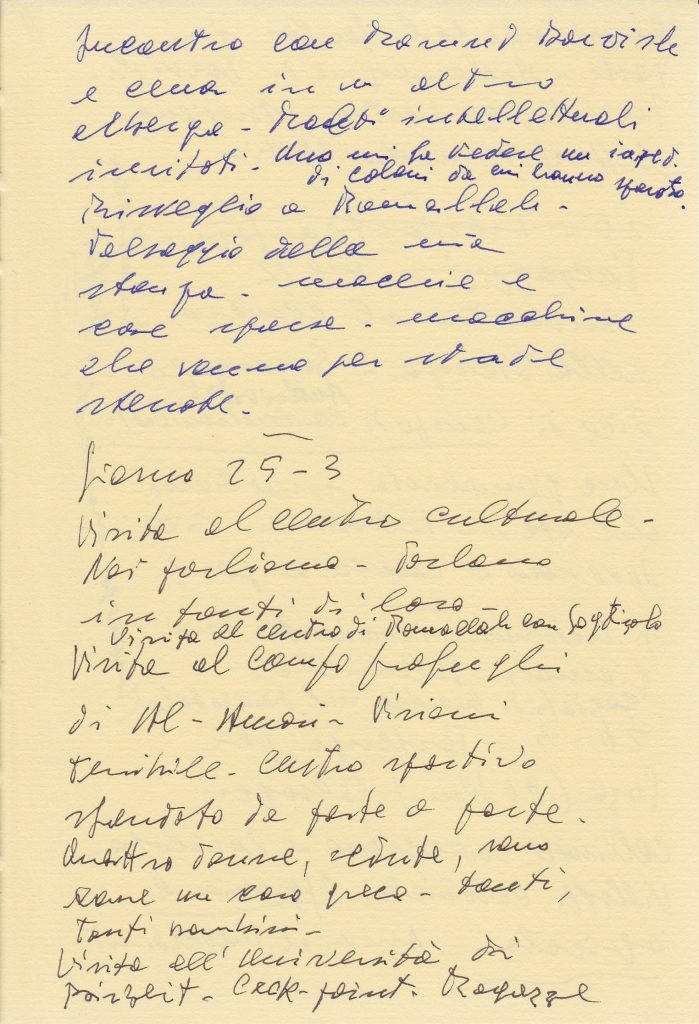

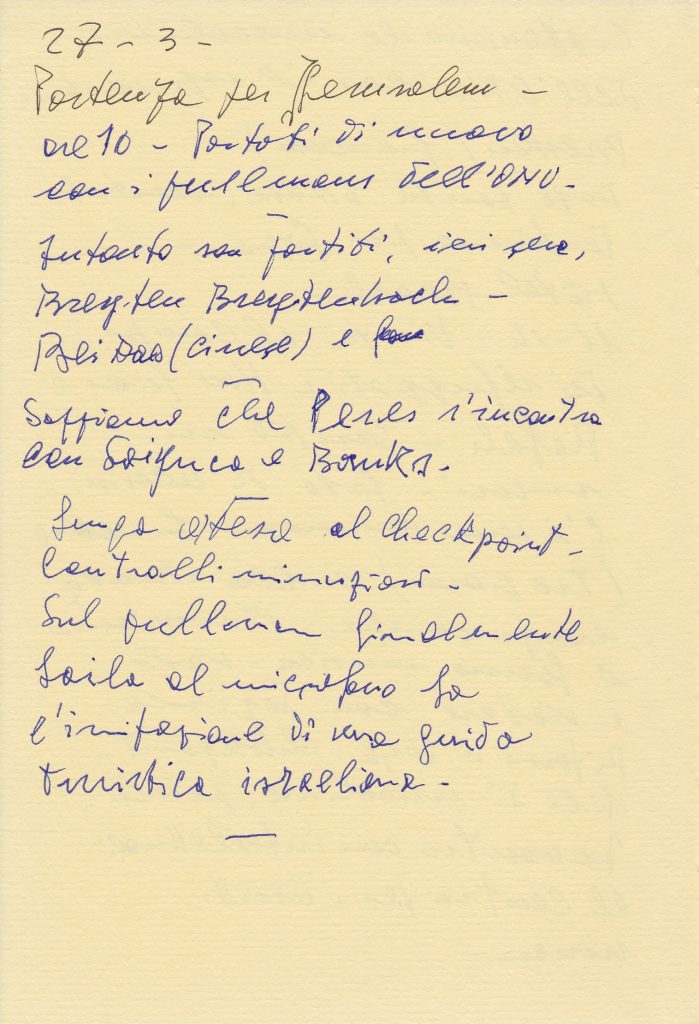

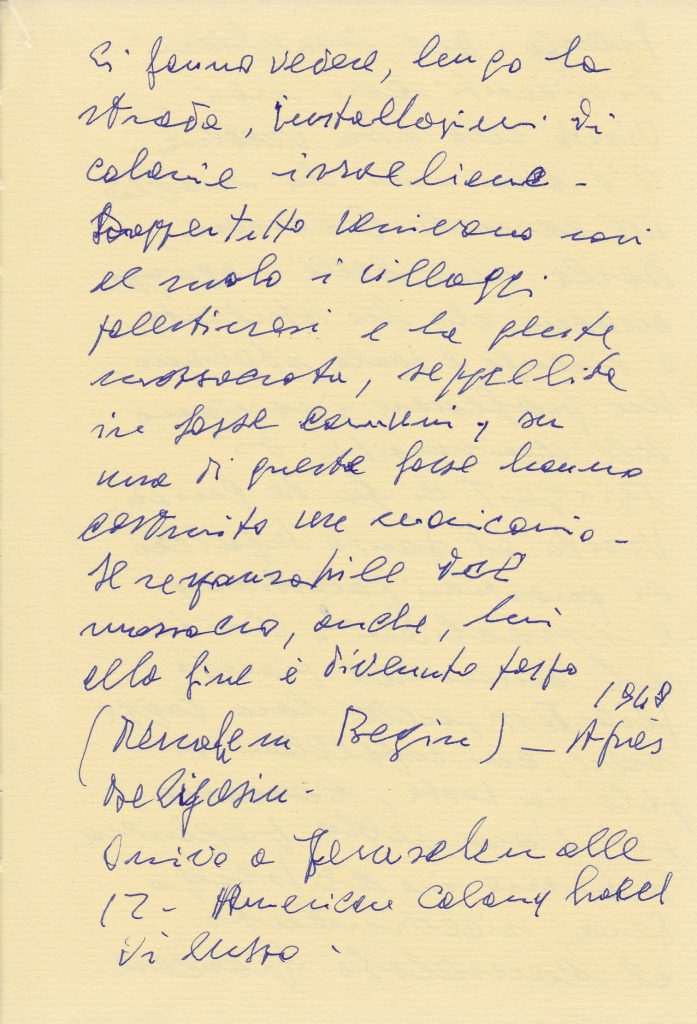

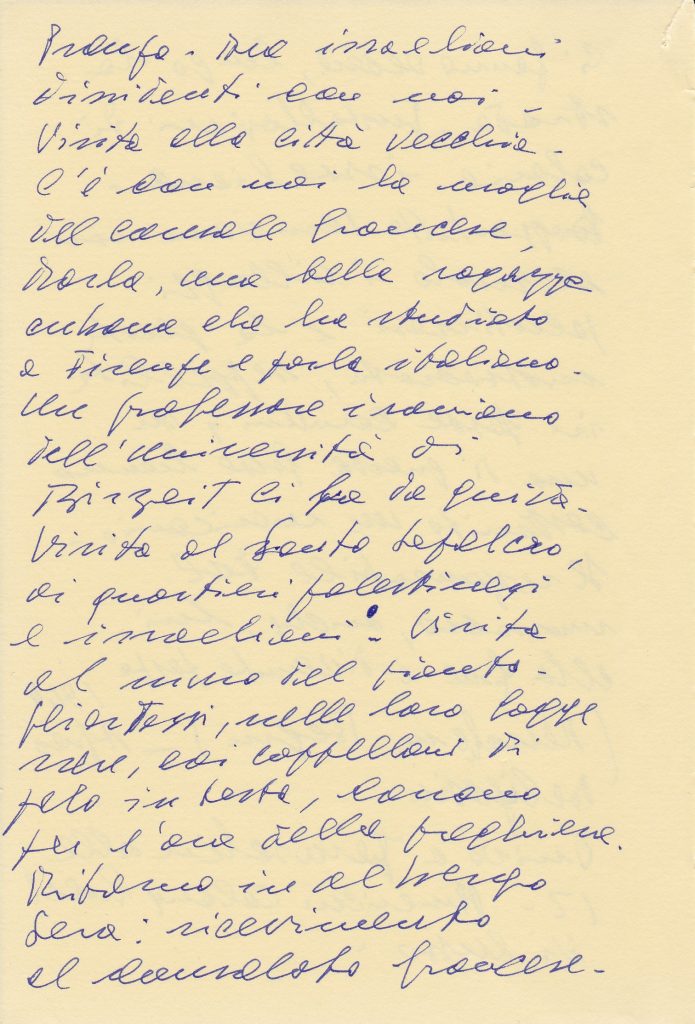

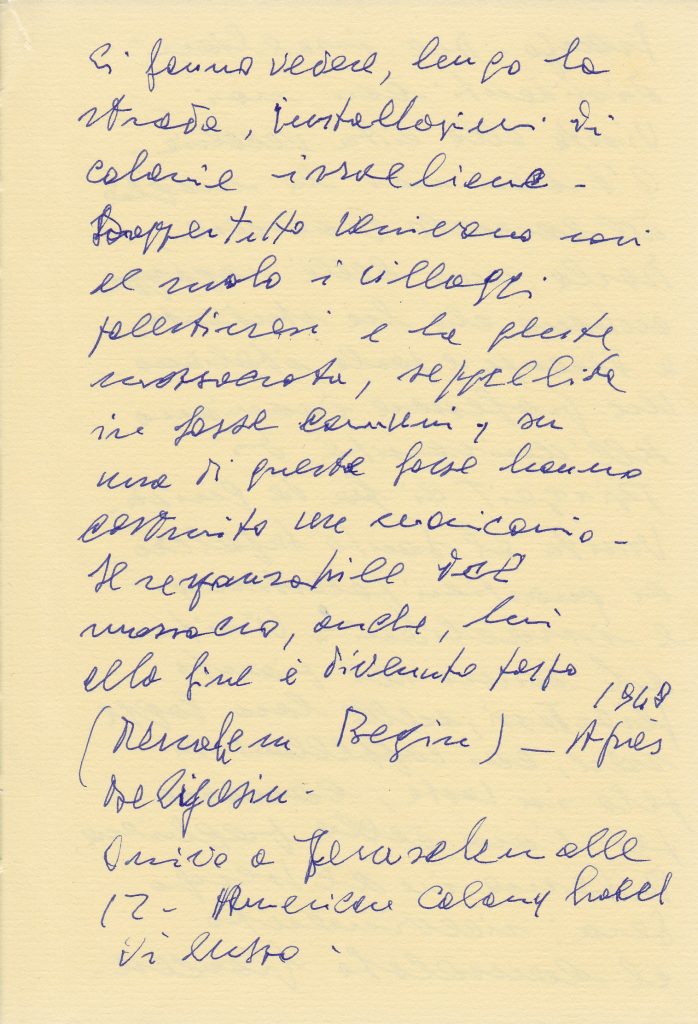

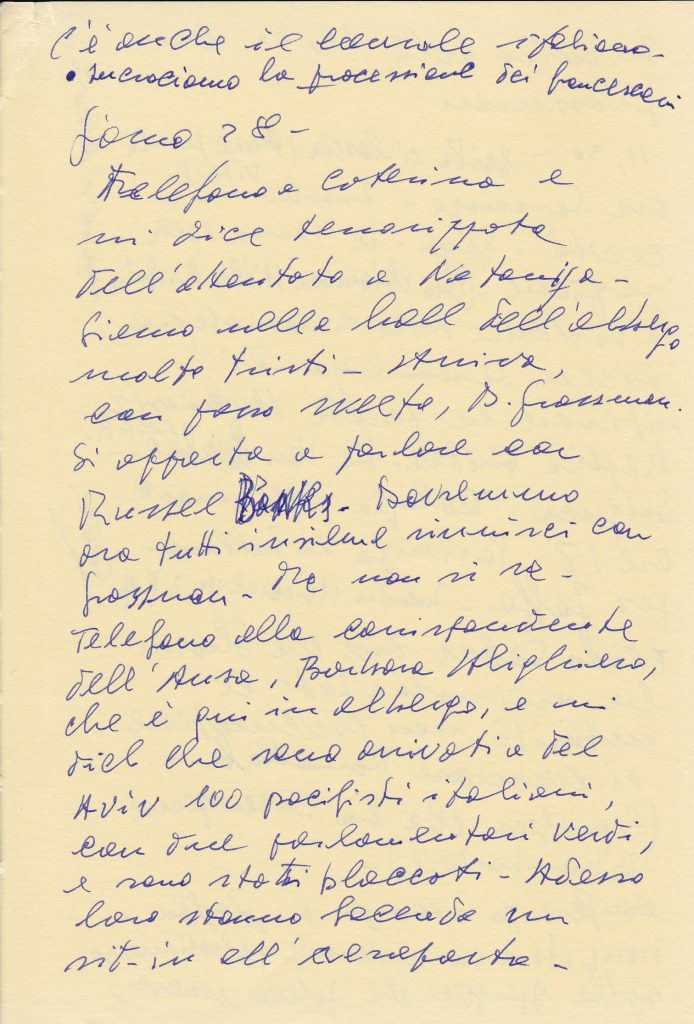

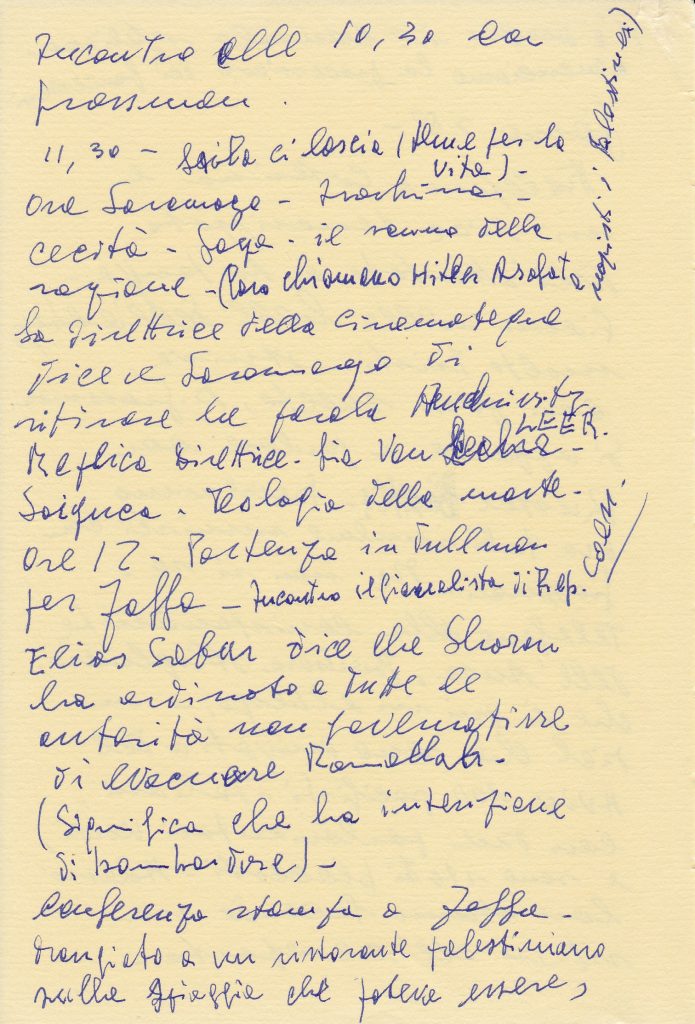

Sono qui nel centro di Ramallah, con lo scrittore spagnolo Juan Goytisolo, il poeta cinese Bei Dao e il palestinese Elias Sanbar, traduttore in Francia de La terre nous est étroite di Mahmoud Darwish. Ci aggiriamo nella rotonda piazza principale di questa città dimessa, ferita, dov’è la fontana secca con quattro leoni di marmo. Sanbar ci fa notare una stranezza: alla zampa di uno dei leoni l’artista ha voluto scolpire un assurdo, surreale orologio. Quale ora segna? Della guerra, della pace, della fine dello strazio infinito di questa terra martoriata? Facciamo parte, noi tre, della delegazione del Parlamento internazionale degli scrittori giunta qui ieri da Tel Aviv. Siamo partiti la mattina del 24 marzo da Parigi (scrittori, registi, giornalisti), siamo giunti a Tel Aviv nel pomeriggio. Su un pullman ci dirigiamo verso Ramallah. È un paesaggio, quello che attraversiamo, di colline rocciose e desertiche, che somiglia all’altopiano degli Iblei in Sicilia. Ci fermano per controlli ai checkpoint israeliani, postazioni in cemento armato coperte da teli mimetici, dalle cui feritoie sbucano le canne delle mitragliatrici. Presi in consegna dai palestinesi, siamo preceduti da una vettura della polizia con i lampeggianti e un lugubre suono di sirena. All’albergo incontriamo Darwish e altri palestinesi, fra cui Laila, portavoce dell’OLP, che sarà nostra guida per tutto il viaggio. Di Darwish, obbligato dagli israeliani a rimanere, come Arafat, prigioniero a Ramallah, Goytisolo aveva scritto qualche giorno prima su Le Monde che il poeta è la metonimia del popolo palestinese. Popolo scacciato da questa “stretta terra”, costretto nei campi profughi, prigioniero in questa Palestina straziata da conflitti senza fine.

“Il mio indirizzo è cambiato.

L’ora dei pasti,

la mia razione di tabacco, sono cambiati,

e il colore dei miei vestiti, la mia faccia e la mia sagoma. La luna

cosí cara al mio cuore qui,

è piú bella e piú grande ormai”,

scrive Darwish in La prigione.

Una luna piena, luminosissima campeggia nel cielo terso quando usciamo la sera. Qualcuno ci indica, alte su un colle, le luci di un insediamento di coloni da cui piú volte hanno sparato su Ramallah. Partiamo l’indomani per Bir Zeit. Facciamo sosta al campo profughi Al-Amari, che porta lo stesso nome di Michele Amari, lo storico dell’Ottocento, autore de La storia dei musulmani di Sicilia. Il campo è misero, squallido. Le sue stradine sono piene di bambini, nugoli e nugoli di bambini dagli occhi neri, vivaci. Dice un palestinese, ironico: “Gli israeliani controllano tutta la nostra vita, ma non riescono a controllare la nostra sessualità”. Anche questa della demografia è una lotta contro l’occupazione, occupazione territoriale, urbanistica, architettonica, agraria, linguistica…

Ci fanno vedere la sede di un’associazione sportiva sventrata dagli israeliani all’interno, stanza dopo stanza, devastata, l’arredo ridotto ad ammassi informi. Raccolgo da terra un manifesto in cui è effigiata una squadra di calcio: giocatori in maglia rossa e pantaloncini neri. Chissà chi è vivo e chi è morto di quei giovani, chi è libero o in prigione. Lo stesso gesto, di raccogliere un foglio tra le macerie, l’avevo fatto a Sarajevo, nella redazione distrutta dalle cannonate del giornale Oslobodjenje (Liberazione).

In uno strettissimo vicolo tra le baracche, quattro anziane donne sono sedute una accanto all’altra. Al nostro passaggio, parlano tutte insieme a voce alta, cadenzano le parole con gesti delle mani: un flusso fra il lamento e l’invettiva in cui si distingue chiaro solo il nome di Sharon. Sembra, questo delle anziane donne, il coro d’una tragedia greca.

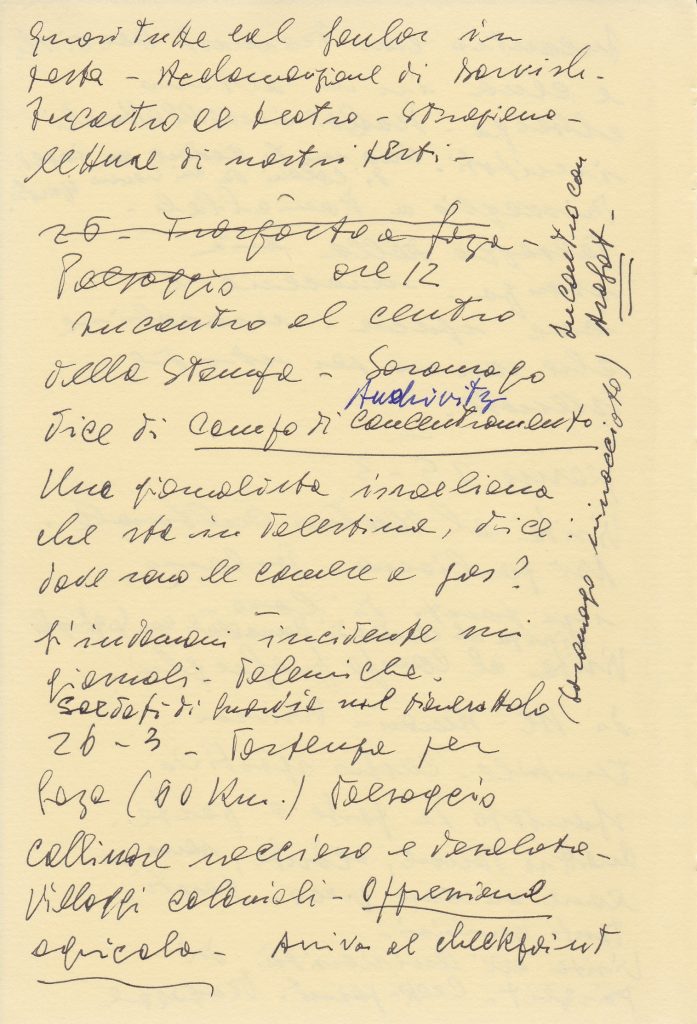

Dopo una lunga attesa al checkpoint, dove è ferma una colonna infinita di macchine e autocarri, una lunghissima fila di gente appiedata, raggiungiamo l’università di Bir Zeit. Gli studenti ci accolgono festosi, accolgono con gioia soprattutto il loro poeta, Darwish. Sono 1500 gli studenti, ci dicono i professori, che ogni giorno, a causa dei blocchi stradali, fanno grande fatica per raggiungere l’università. Abbiamo un incontro con scrittori e intellettuali palestinesi e una conferenza stampa al Palestina Media Center.

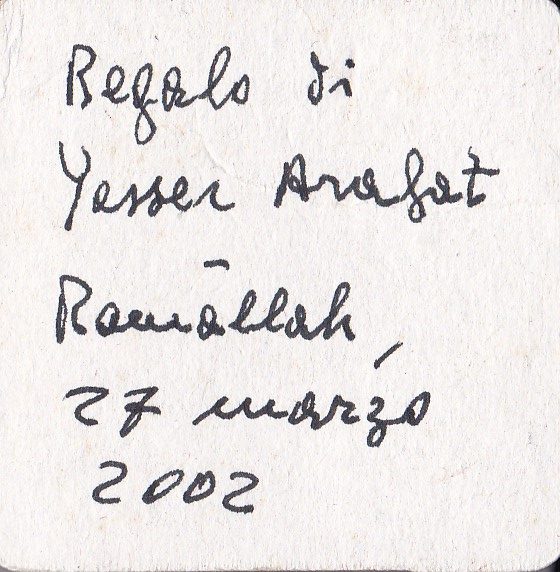

Di ritorno a Ramallah, siamo condotti al quartier generale dell’Autorità della Palestina, per incontrare Arafat. Il quale appare, dopo un po’, nel suo ufficio. Riconosce Soyinka e Saramago. Il presidente del Parlamento internazionale degli scrittori, l’americano Russell Banks, gli dice del nostro appello per la pace diffuso il 6 marzo scorso, gli dice quale messaggio ci vuole affidare. Risponde Arafat: “Fra qualche giorno è la Pasqua giudaica, la ricorrenza della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitú in Egitto. Sono loro adesso che devono tendere la mano agli schiavi di oggi, a noi palestinesi. Dite agli ebrei americani che domandiamo agli israeliani la liberazione dei territori occupati e il riconoscimento dello stato palestinese. Quando ero bambino,” aggiunge, “abitavo a Gerusalemme, vicino al Muro del pianto. Per tutta la mia infanzia ho giocato coi bambini ebrei. Dite agli americani che qui, nel mio ufficio, vicino al mio tavolo di lavoro, tengo la menorah” e si alza, Arafat, va a prendere il piccolo candelabro a sette braccia e ce lo mostra. Poi ricorda che ventuno donne hanno partorito in macchina al checkpoint, che due di esse lí sono morte, che è morto un neonato.

Avevo incontrato quest’uomo nel novembre del 1982 (vent’anni fa!) ad Hammam-Lif, vicino Tunisi, dove si era rifugiato dopo la fuga dal Libano, la strage di Sabra e Chatila. Ed era là, a cercare di ucciderlo, il suo nemico di sempre, Ariel Sharon. Quello che ancora oggi, nel momento in cui scrivo, lo assedia con i suoi carri armati, spara contro il suo quartier generale, lo costringe in due stanze, senza luce elettrica, senza acqua. E intanto, ragazze e ragazzi imbottiti di tritolo si uccidono e uccidono in questa terra santa che è diventata infernale. Intanto, la pervicacia e la violenza del duellante Sharon, il silenzio assenso dell’alleato Bush provocano la reazione dei paesi arabi, fanno temere il peggio. “Fanno la guerra alla pace” ha detto, quasi in pianto, il Papa di Roma.

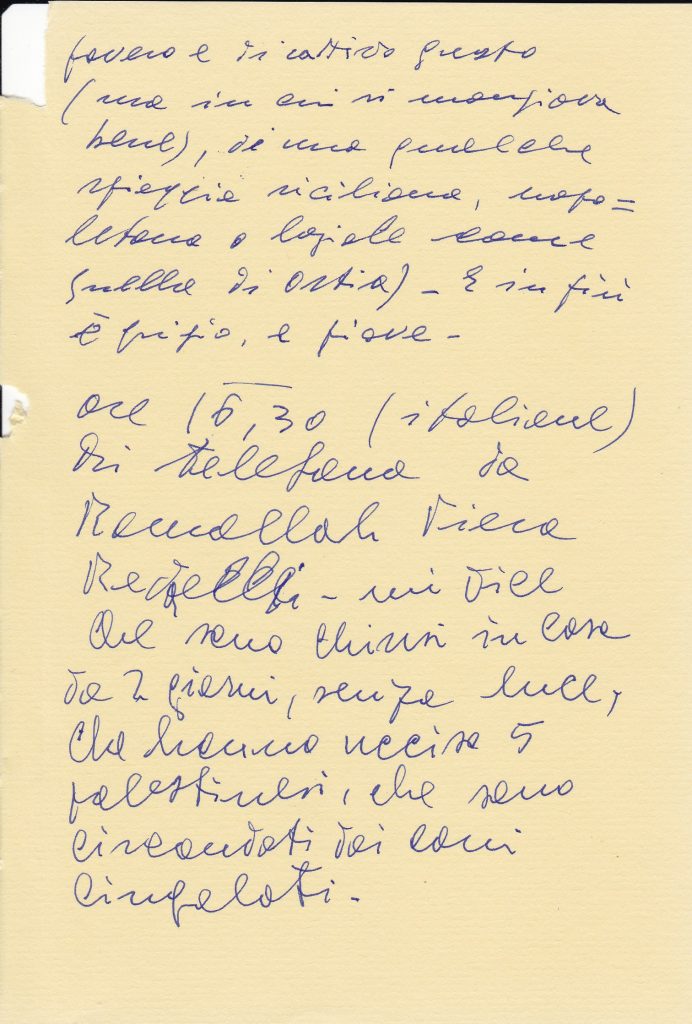

E qui al sicuro, nel mio Paese, nella mia casa, appena tornato dal viaggio in Israele/Palestina, per le atroci notizie che arrivano, per le telefonate giornaliere con Piera, un’italiana sposata a un palestinese, chiusa nella sua casa di Ramallah, priva di luce, di acqua, sento l’inutilità di ogni parola, la sproporzione fra questo mio dovere di scrivere, di testimoniare della realtà che abbiamo visto, delle persone che abbiamo incontrato, e la grande tragedia che si sta svolgendo laggiú.

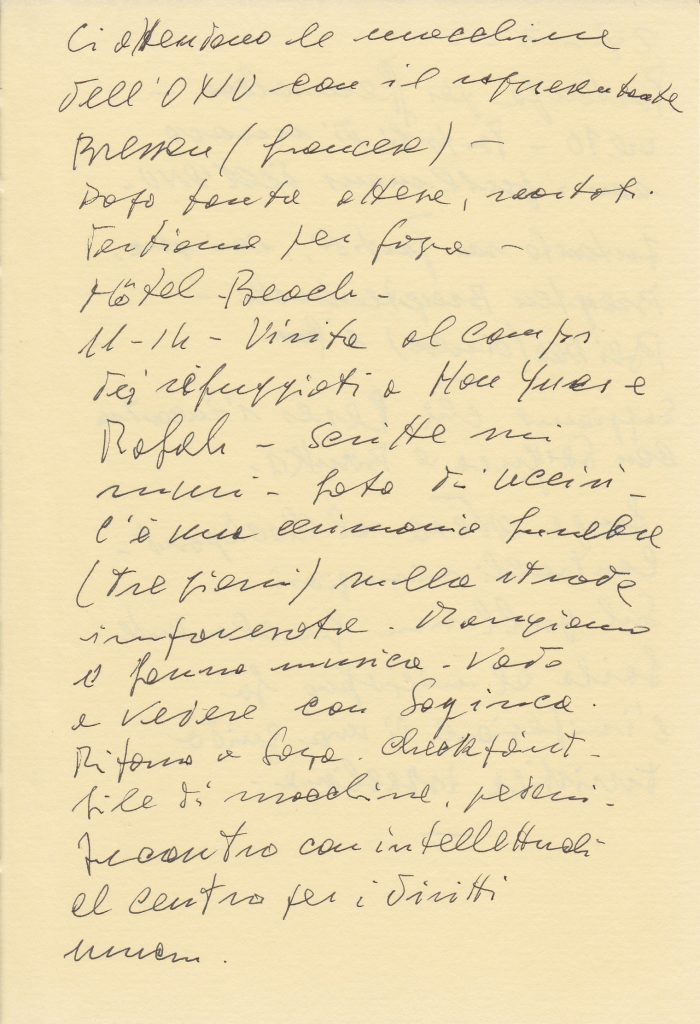

Ma si ha il dovere di scrivere. Partiamo l’indomani per Gaza. Lunga attesa al checkpoint di Erez, sul confine della Striscia. Ci attendono di là le macchine con le bandiere dell’ONU. Nella Striscia di Gaza, come in una discesa nei gironi infernali, arriviamo ai due estremi villaggi di Khan Yanus e di Rafah, villaggi recentemente rioccupati e distrutti. Rafah soprattutto, sul confine con l’Egitto, rasa completamente al suolo dai bulldozer. Ci raccomandano di stare sempre uniti al gruppo, di non isolarci, se no rischiamo d’essere colpiti da una qualche pallottola sparata dagli alti fortini di cemento là sul confine. Mentre saliamo sul terrapieno di macerie, un uomo con le stampelle accanto a me cade, si ferisce il viso, le mani. Lo aiutiamo a rialzarsi. E l’uomo, tenace, arriva al centro del gruppo, comincia a dire, a raccontare. Qui, dove sono le macerie, era la sua casa, la casa dove abitava con la moglie e i sette figli.

Alle due di notte sono giunti i carri armati, i bulldozer, che in un paio d’ore hanno abbattuto e spianato tutte le case del villaggio. Sotto quelle macerie sono ora seppelliti tutti i loro ricordi, i libri, i quaderni di scuola dei figli. Una donna accanto, forse la moglie, con voce acuta gli fa eco, riprende il racconto.

A Khan Yanus, poco dopo, si sente una nenia diffusa da un altoparlante. In una stradina, addobbata a drappi e festoni, si sta svolgendo una cerimonia funebre per uno di quei combattenti e terroristi che loro chiamano “martiri”. La cerimonia, ci spiegano, dura tre giorni, con visite ai parenti, con offerte di cibo e musiche. È l’antica cerimonia funebre mediterranea, quella che Ernesto De Martino ha illustrato in Morte e pianto rituale.

Sono ancora

notizie di morte e pianto mentre scrivo, delle occupazioni delle città

palestinesi; di esplosioni di tritolo, di suicidi e stragi in ogni dove.

Notizie di angoscia. E devo scrivere del nostro viaggio, della breve, fortunata

sospensione della violenza in cui esso si è svolto. Ma il ricordo ora si fa

confuso, come un sogno di cui al risveglio non ci rimangono che frammenti.

Frammenti sono ora l’incontro a Gerusalemme con David Grossman, la visita

alla città vecchia, la processione di padri francescani in una stretta via, la

corsa degli ebrei ortodossi, con cappelloni e palandrane neri, verso il Muro

del pianto, l’aggirarci nel quartiere arabo. Frammenti, nella grande hall

dell’albergo di Tel Aviv, la visione di tenere fanciulle e di giovinetti

vestiti da soldati di Sharon. Ma nitido m’è rimasto il viso del poeta Aharon,

un israeliano dissidente, e il viso del suo figliolo David, disertore

dell’esercito. Sono loro due, padre e figlio, che davanti all’albergo, con

mesto sorriso e timido cenno della mano, ci salutano mentre sul pullman ci

muoviamo per andare all’aeroporto. Aharon e David ricordo, e la madre di

Ramallah, quella accovacciata a terra, con accanto il suo falcetto e i mazzi di

nepitella.

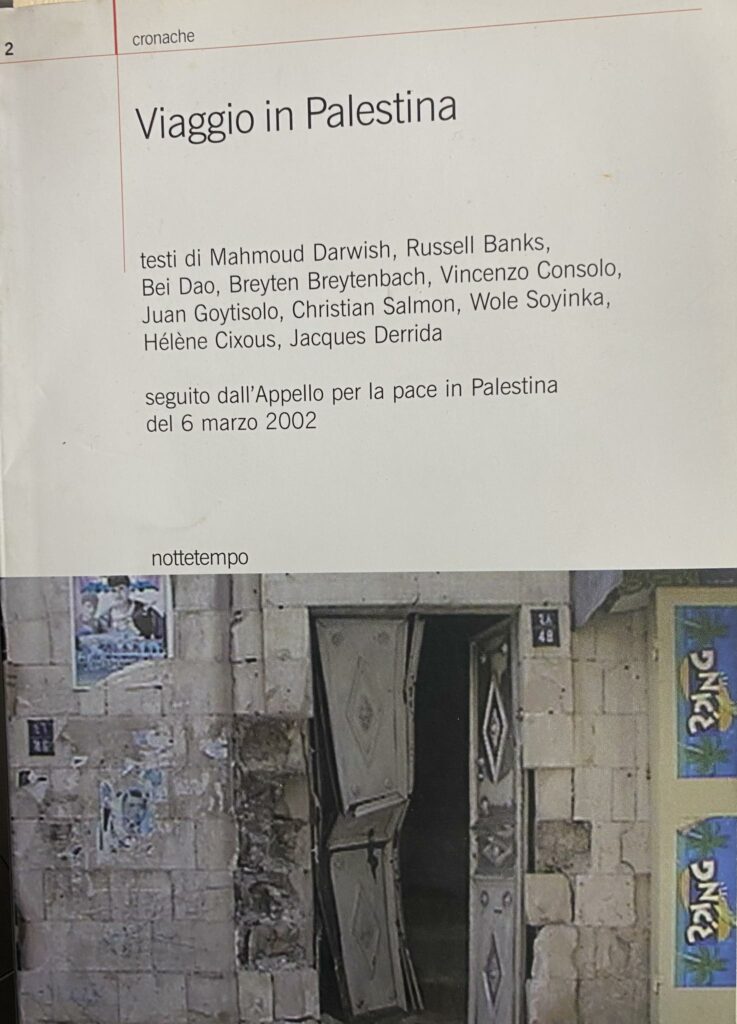

[i] In Viaggio in Palestina, Roma: Nottetempo, 2003, pp. 65-72; «Odissea», maggio-giugno 2003. Il racconto è datato in calce: «Milano, 3 aprile 2002». Una prima versione abbreviata è uscita con il titolo: Fra le macerie dei Territori ho visto dolore, orgoglio, tenacia, «Corriere della sera», 5 aprile 2002 [occhiello: «Medio Oriente sfida senza fine/ Il viaggio di uno scrittore»; sottotitolo: «La madre-coraggio con la mentuccia, il poeta che fa sognare gli studenti»], subito seguita da quella integrale in spagnolo: Las palabras y la tragedia, «El País», 13 aprile 2002; e in francese: Mère courage, in Russell Banks, Breyten Breytenbach, Vincenzo Consolo, Bei Dao, Juan Goytisolo, Christian Salmon & Wole Soyinka, Le voyage en Palestine, Montpellier: Climats, 2002, pp. 69-77.