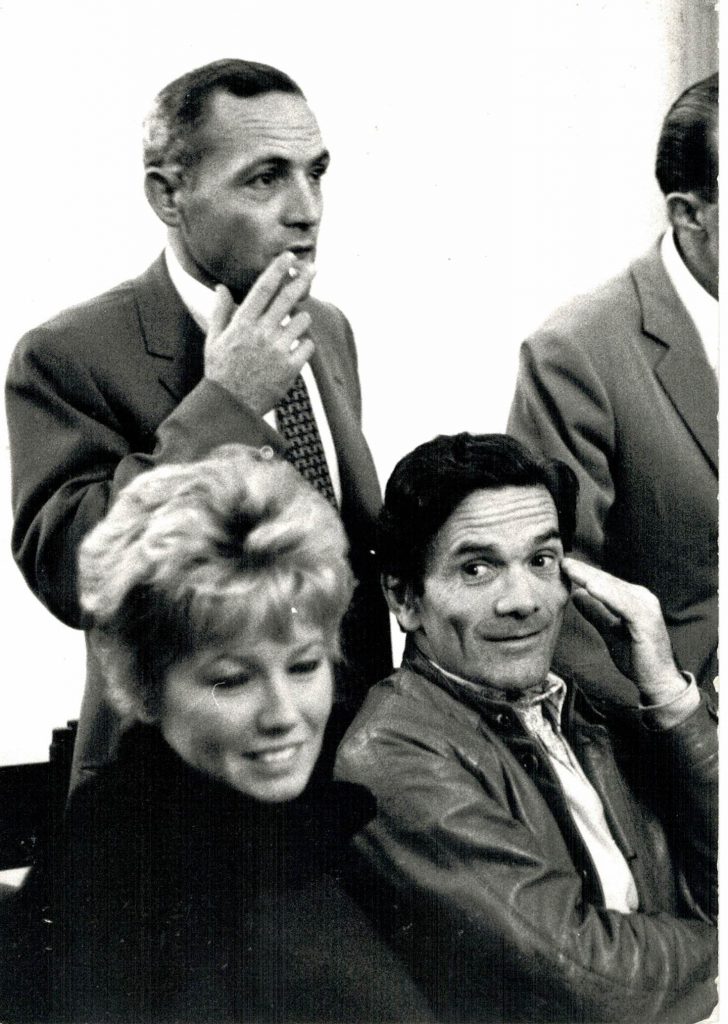

Presentazione di Vincenzo Consolo

di introduzione al volume “Pasolini. Il corpo della città”

di Gianni Biondillo, ed Unicopli, 2001, pagg. 7-12

*

Presentazione

di Vincenzo Consolo

di introduzione al volume “Pasolini. Il corpo della città” di Gianni Biondino. ed Unicopli. 2001. pagg. 7-12

Cesare Garboli, Federico Zeri ed altri hanno voluto giustamente vedere in Pasolini e Caravaggio due personaggi simili: simile la loro tragica vita e ancor più la loro tragica morte; simile il loro scandalo artistico, la loro innovativa, dirompente forza poetica. Scrive Carbon: “E’ difficile scindere tutta l’esperienza eversiva del Pasolini -romano” degli anni Cinquanta dall’immagine del Caravaggio che ci è stata a più riprese offerta dal Longhi fino alla grande mostra caravaggesca da lui organizzata nel ’51. Proprio in quegli anni il Pasolini scendeva dal Nord a Roma, cambiando la giovanile e lirica vena friulana in tragedia, nella direzione del drammatico realismo religioso e plebeo de Le ceneri di Granisci, dei Ragazzi di vita e di Una vita violenta”. E Zeri: “C’è una forte affinità fra la fine di Pasolini e la fine di Caravaggio perché in tutti e due mi sembra che questa fine sia stata inventata, sceneggiata, diretta e interpretata da loro stessi”. Roma dunque, e la -vita violenta” per le sue strade, per le sue borgate; e i litorali squallidi, desertici di Ostia e di Porto Ercole, su cui due corpi esanimi, disfatti rivela la livida luce dell’alba. C’è uno scarto di 365 anni nella conclusione delle due vicende umane. Ma c’è, nel tempo storico del Merisi c in quello di Pasolini. e. se si vuole. nel tempo di Pasolini e la nostra attualità, c’è l’immobilità di questo nostro cattolico Paese, eternamente secentesco, controriformistico, c’è la dura tenebra dell’ignoranza e della protervia del potere. Ancora una privata ferita, un dolore iniziale e sempre vivo affratella il pittore e il poeta. e insieme l’orrore di fronte alla terribilità del mondo, l’infinita loro disperazione. Più chiaramente: calano, i due artisti, da un Nord di lunghi, gelidi inverni, calano rispettivamente dal borgo Caravaggio e da Milano. da Casarsa e da Giunge a Roma, Pasolini, durante il Giubileo del 1950. “Qual falange di Cristo Redentore / la Gioventù cattolica è in cammino …” cantano i “baschi verdi” per le vie di quella che era stata la città fascista e ora divenuta papale. Le elezioni nazionali del 1948 avevano dato la maggioranza assoluta del potere al partito della Democrazia cristiana, il contropotere al Partito comunista. Le due chiese avrebbero disegnato il nuovo assetto o il volto del Paese, lo avrebbero mutato antropologicamente, culturalmente, linguisticamente e. soprattutto. urbanisticamente. Pasolini soffre fin nelle più intime fibre questa mutazione. Soffre per la repentina distruzione, per il crollo, delrarchitettura”, del mondo rurale, dei verdi suoi prati, delle acque delle sue fontane. Fontàne d’àghe del mie pais A no è àghe pi frescie che tal mè pais… aveva cantato. Ora anche le lucciole sono scomparse. Ora non è che inquinamento, degrado urbano. non è che triste, anonima periferia. squallida borgata. uniforme agglomerato dove i ragazzetti del sottoproletariato. ancora dialettale, consumano rapidamente la loro vitalità. innocenza, grazia, la loro tragedia. Biondillo segue con sapienza, capitolo dopo capitolo lo sguardo di Pasolini sul corpo della città, dal Friuli, da Casarsa, alla Roma di Monteverde. Pietralata, Garbatella, Testaccio, Portuense. a Ode, Orvieto, a Napoli, Matera, Sabaudia. a Bombay. a San’a, fino al Marocco, all’Uganda… Segue. Biondillo, lo sguardo sul corpo della città, del mondo, che Pasolini volge dalle poesie, dai romanzi, dai saggi, dai film, dai documentari, da Poesie a Casarsa e La meglio gioventù fino al grande testo, alla grande costruzione, all’opera-cattedrale che è Petrolio, romanzo postumo e incompiuto come la Sagrada Familia di Gaudi. E’ certo che nel Secondo dopoguerra nessun poeta o scrittore, né il Pavese delle colline e della città, né il Vittorini de Le città del mondo, né il Calvino de Le città invisibili è stato cosi “architetto” come Pasolini, vale a dire come lui ha pianto e rimpianto un mondo sepolto un’umanità e un umanesimo violentemente cancellati (lo sono una forza del Passato./ Solo nella tradizione è il mio amore”), nessuno come lui ha dolorato e inveito per la repentina distruzione della grande bellezza italiana, la bellezza di questo Paese eternamente controrifonnistico divenuto una immensa, squallida borgata. un Agrigento di abusivismo, “una Atene di cemento”. Bologna, calano in una Roma solare, in una città in preda al fervore edilizio, nel pullulare del pellegrinaggio giubilare (1600-1950). Caravaggio si porta dentro il ricordo del padre morto di peste. della giovane madre morta pochi anni dopo. Pasolini, il ricordo del fratello Guido, il partigiano azionista Ermes, assassinato da “una banda di garibaldini degeneri”, dai Gap della brigata Garibaldi. E’ segnato anche dall’accusa infamante di corruttore di minorenni, dall’espulsione dal PCI e dall’allontanamento dalla scuola. “… fuggii con mia madre a Roma, come in un romanzo”. Non sappiamo se dallo stesso scandalo fu investito Caravaggio, se la sua fuga a Roma, in compagnia di Francesco Boneri, il “Cesso del Caravaggio”, il modello tante volte effiggiato, fu dovuta a una simile cacciata. Per il Giubileo del 1600, Roma si presenta ai pellegrini nel nuovo, aulico volto urbanistico voluto da Sisto V, e quindi ancora, con Clemente VIII e Urbano VIII. l’Urbe avrà l’imponente e definitiva scenografia barocca. Ma dietro le quinte c i fondali fastosi, dietro i palazzi di principi e cardinali, sono i ruderi antichi, i medioevali borghi e le strade del degrado e del malaffare. dove circolano poveri, prostitute. bari, ragazzi di vita, squadracce di bravi… non sappiamo se Caravaggio, frequentando a Milano la bottega del Peterzano, andando con questi per chiese e abbazie fuori mano, guardando la pittura del Foppa. Bergognone, Lotto, Moretto, Savoldo, abbia steso le sue “Poesie a Casarsa”, dipinto vale a dire, il suo dialettale idillio lombardo. A Roma però, con un incontenibile empito eversivo, a sciabolate di luce squarcia le buie cortine controriforrnistiche. sconvolge la grammatica manieristica, porta in primo piano i “sacri corpi di cortigiane, zingarelle, ragazzotti, castrati. efebi vestiti da Madonne e Maddalene, suonatori, angeli, Narcisi, Bacchi. Giovanni Battisti… Lo spazio, l’ambiente, la cui mancanza lamenta Berenson, compare soltanto negli ultimi e più drammatici suoi quadri: compare l’esterno della prigione nella Decollazione del Battista di Malta e la latomia o catacomba nel Seppellimento di Santa Liscia di Siracusa. Ma lasciamo questo seicentesco fratello di Pasolini, lasciamolo nella grandezza sua luminosa che squarcia le tenebre controriformistiche di ogni secolo, il nostro compreso, e seguiamo il poeta contemporaneo, il Pasolini dell’idillio e della furia, della perorazione e dell’invettiva, dell’amore e del dolore, del rapimento e della disperazione. Seguiamolo in questo originale, puntuale bel saggio di Gianni Biondillo, Pasolint il corpo della città. Uno degli ultimi quadri di Caravaggio, un quadro-messaggio che il pittore invia da Napoli al cardinal Del Monte, fu il tristissimo David-Cecco Boneri che regge la testa di Golia-Caravaggio. Ed è anche questo l’ultimo messaggio di Pasolini, la sua atroce fine per il vagheggiamento, la nostalgia della verità e della bellezza.

Vincenzo Consolo