Vincenzo Consolo: la follia, l’indignazione, la scrittura

Roberto Andò

L’intervista postula tra chi pone le domande e chi le subisce il vago stagliarsi di un’impersonale vibrazione in cui aleggiano due voci in cerca di echi, pensieri, ricordi, probabili pudori intorno a un mestiere impossibile. Ci si accosta al rito teatrale dell’intervista con un certo senso paradossale di sfida alla nicchia invisibile di chi scrive, immemori al cospetto della condizione ideale che rende autorevole e senza un volto lo scrittore, intenti a violare il vero desiderio di ogni grande scrittore che è quello di sparire. L’amicizia, la conoscenza o la confidenza, nella concitazione rituale, vengono deposti per lasciare il posto enunciati in cerca di oggettività. Tuttavia ci si accorge, a intervista conclusa, che si è accennato un ritratto, in forma di catalogo, dove la malinconia e quella dimensione salvifica della memoria che è la letteratura fanno dello scrittore, ovunque e comunque, un esiliato irriducibile, perfettamente a proprio agio solo nell’esilio della scrittura.

Ho incontrato Vincenzo Consolo e ne sono diventato amico molti anni fa per il tramite di Elvira Sellerio e di Leonardo Sciascia, per parlare di poeti dimenticati o rimossi dalla civiltà letteraria del consumo, poeti della luna. Ci possono essere mille ragioni per il senso di un incontro o per il suo bilancio. Di quel primo incontro ricordo il piacere immenso di poter riferire la letteratura a ciò che sta fuori dalla letteratura, la possibilità di insediarla al centro di un’emozione da fronteggiare e distanziare senza tradirne il senso sacrale misterioso. E ricordo anche una certa cupezza del momento, identica, per ragioni diverse, al momento in cui si è svolta questa intervista, che essendosi teatralmente compiuta in due tempi, a distanza di poco più di un anno, presagiva nella latenza di certi motivi quanto è successo in Italia, ciò che rende oggi il nostro Paese irriconoscibile, sfigurato e, se possibile, persino più smemoratamente cialtrone. A segnare il tempo, da Nottetempo, casa per casa, vincitore del Premio Strega nel periodo del nostro primo incontro, Consolo è approdato nel suo personale viaggio a L’olivo e l’olivastro, vale a dire dalla malinconia del racconto al furore di chi sa che nel disastro le strategie del racconto non sono più bastevoli e la letteratura senza puntelli può affrontare il rischio di nuovi confini, di un nuovo tono di voce.

ll malinconico, con la sua segreta e dolorosa interiorità, è un esiliato in potenza. Leggendo i tuoi libri, e in modo accentuato Nottetempo, casa per casa, si assiste a uno sfaccettarsi di figure del dolore, malinconici più o meno furiosi, con gli altri, con sé. L’epigrafe della Kristeva, che attribuisce alla malinconia il ruolo del sacro nella nostra epoca, sembra avvertire che nei cicli della Storia I conti possono farsi e disfarsi incarnandosi nella singolarità del male, del dolore umano…

“Hai detto bene. Il protagonista di Nottetempo è un esiliato che rompe a un un tratto la condizione di esilio attraverso la scrittura, diversamente dagli altri, dal padre a esempio

che non può farlo. Il libro si apre con una scena notturna in cui si disegna una figura oggi rara della malinconia, desueta almeno, in cui la depressione si svela nel rapporto con la luna piena: quella del licantropo. La cultura popolare ci ha tramandato vari frammenti intessuti su questa figura dominata da un dolore insopportabile che equivale a un esilio. Come dice l’epigrafe della Kristeva posta all’inizio del libro, quel dolore equivale a vivere sotto un sole nero, che può anche stare per l’immagine della luna. È un tentativo di liberazione dell’angoscia attraverso l’animalità, la fuga, la corsa. Ma c’è un altro grado di follia, sotto forma di mania di persecuzione, di paranoia, che vive nel romanzo la sorella del protagonista, Lucia. E ancora un terzo grado di malinconia, di dolore, quello del personaggio intravisto nella penombra della stanza, racchiuso in un gesto meccanico, nello sgranarsi rigido di un rosario in cui la vita si pietrifica. Ho voluto rappresentare la follia dolorosa e innocente che questa famiglia ha pagato forse per una ragione atavica, esistenziale, di razza, e per ragioni storiche. È una famiglia infatti che ha attuato un passaggio, un salto di classe. La provenienza reale è quella del proletariato contadino. Li ho chiamati Marano, da Marrano, rinnegato. Si portano dietro un coagulo di razze. Oltre a essere ebrei il narratore dice che dentro, attraverso la madre, filtra una memoria di nomi greco – bizantini, spagnoli, insomma il crogiuolo della civiltà mediterranea. Ed è come se assommassero nel loro destino il peso di tanti esili diversi. Pagano il prezzo di un cambiamento, di un passaggio di classe: da contadini che erano diventano piccoli proprietari terrieri per un atto di generosità compiuto da un uomo a sua volta folle, in un gesto che è di distacco dalla propria classe. È il personaggio di Don Michele, lo zio dell’antagonista del romanzo, una figura tolstoiano, anch’egli esiliato. Un’antecedente di questa figura di autoesiliato in una famiglia potente lo si trova in De Roberto e nel Pirandello de I vecchi e i giovani. Nei Viceré è uno degli Uzeda che, folgorato dalla lettura dell’Isola del Tesoro di Stevenson, si esilia in una campagna dove fa il falegname. È chiamato dai parenti il Babbeo. In Pirandello è tratteggiato in Don Cosmo Laurentano, ritratto d’eccentrico che si confina nella tenuta della contrada Valsanìa. Lì il personaggio è quello di uno studioso d’astronomia; e in qualche modo lo cito nel romanzo in quel passaggio in cui le stelle sono chiamate “i chiodi del mistero”. Dicevo che questa famiglia Marano, nel proprio destino di follia, svela una condizione che è nostra, l’approdo a una informe identità alienante, ricca, abbiente, in continuo movimento nel proprio delirio. Lo sfondo storico è quello della follia ideologica, collettiva, gli anni Venti dell’avvento inquietante del fascismo”.

Insomma, ci sono le fughe nella follia che non possono raccontarsi e quelle che possono trovare forma nel racconto. Il silenzio, l’afasia o l’esilio della parola chiara, delle ragioni per fronteggiare il dolore, del dolore che sa raccontarsi senza altri compagni di strada che la propria solitudine. In mezzo c’è la falsificazione, i contorcimenti e le parodie dell’ inautentico: Crowley, Don Nenè, D’Annunzio, Schicchi…

<< Si, è l’inautentico,la perdita della veritàil decadentismo. Nel romanzo ho usato molto la disgressione.Queste digressioni hanno un po’ la funzione del coro. In una di queste digressioni, quando c’è l’episodio Crowley conil suo seguito adorante che scende verso la spiaggia e sorprende il pastore Janu con la ragazza, questa discesa notturna con le torce in mano ricorda al narratore certa pittura vascolare in finzione, la sostituzione della verità con una sua rappresentazione, l’incidersi di una cesura, di un distacco definitivo dalla verità. Quando il protagonista si allontanerà dal paese in una sorta di eco dell’abbandono di Renzo e Lucia, c’è la dolorosa consapevolezza di questa frattura insanabile e inaccettabile. La sua gente si allontanata dalla realtà, quella realtà con cui intratteneva un rapporto armonico. E’ uno stato di sfasamento, di follia generale in cui gli è possibile volgere le spalle al paese senza rimpianto>>.

L’altro scacco viene subito dalla nozione mitica di ragione …

<< Sì, la ragione viene sconfitta. Un barlume resta in quello che è Il deuteragonista del racconto, Cicco Paolo. C’è un dialogo significativo che s conclude con questa battuta: “ la fantasia è più bella della ragione “. L’ irrazionale, la violenza, la falsificazione sono le modalità cui la ragione viene sconfitta, e dalla sconfitta fa capolino la follia. Questo tema della follia d’altronde mi ha accompagnato in tutti i miei libri. Nel segno della follia si apre libro che non a caso si svolge anch’esso a Cefalù, Il sorriso dell’ignoto marinaio. La prima azione di quel romanzo è un gesto di follia rintanato n antefatto in un’ azione in limine alla narrazione, che in qualche modo la prec ede e l’orienta. E’ la comparsa di Catena, che sfregia quel quadro che sta li a simboleggiare il discorso della ragione, acquattato nelle pieghe di quel volto. Dalla ragione può uscire dal basso per corruzione, in modo speculare al gesto della ragazza, ed è Il caso del monaco pazzo personaggio della corruzione e della disgregazione che compare nel terzo capitolo in cui si narra dello stupro praticato nei confronti di una ragazza morta, o dall’alto, come fa Caterina sfidando la creazione, l’atto creativo. Lei è un’intellettuale, una che ha letto gli illuministi napoletani francesi protosocialisti, e che ha vagheggiato una sorta di nuovo assetto sociale: la sua uscita dalla ragione è nelle pieghe dell’ utopia politica. In questo libro, invece, che accanto al Sorriso un dittico, c’è la sconfitta, lo scacco storico – sociale: e l’unica luce è innocenza dell’umanità è la scrittura come possibilità di raccontare il dolore>>.

Questa possibilità di raccontare il dolore ha modelli e antecedenti in cui si mescolano letteratura e solchi personali inevitabilmente …

<< In questo libro c’è il rovesciamento di un rovesciamento. Quando parlavo del Sorriso del Ritratto d’Ignoto di Antonello, dicevo di uno segnato dal dolore della conoscenza. Avevo rovesciato la cognizione del dolore di Gadda. Qui, in Nottetempo c’è veramente l’esposizione della conoscenza del dolore, non più il dolore della conoscenza >>.

A un certo momento del libro il protagonista il parla così: << Non so adesso … Adesso odio il paese,l’isola odio questa nazione disonorata, il governo criminale, la gentaglia che lo vuole … odio finanche la lingua che si parla >>. Mai adesso la scrittura si ritaglia come il luogo di una distanza difficilmente colmabile in cui ci sono luoghi cui dedicare una presunta fedeltà…

<< Dietro queste parole scopertamente riferite all’oggi c’è il risentimento personale di chi scrive verso un luogo che ha dovuto lasciare. C’è risentimento verso una patria perduta e le persone che non si accorgono della perdita. E qui non parlo solo di un confine siciliano, ma di un oggi che comprende anche altri luoghi. Certo, il discorso della lingua è chiaro, qui. Io ho sempre cercato di scrivere in un’altra lingua,ed è quello che ha sempre irritato i critici, il fatto di uscire dai codici, il disobbedire ai di codici>>.

Questa disobbedienza ai codici, nelle cose che scrivi, ha però un segno opposto a quello dei percorsi linguistici dell’avanguardia, nei cui confronti hai sempre provato insofferenza e ostilità …

<< Pasolini, nelle sue invettive, ha detto tutto quello che si può dire contro l’avanguardia. Bisogna distinguere tra sperimentazione e avanguardia. lo credo che ogni vero scrittore dovrebbe essere sperimentatore dentro l’alveo di una tradizione. L’avanguardia è qualcosa di stupidamente in quietante, che io rigetto. Mi sembra un azzeramento e una ricostruzione artificiale, un atto di violenza. Ne ho avuto sempre Il sospetto,non solo dal punto di vista letterario, ma direi principalmente in senso etico, o se preferisci politico. Gli azzeramenti preludono sovente alla mediocrità o all’orrore. La tradizione non si può cancellare, e chi pretende di cancellarla agisce sull’idea stessa di letteratura, dico sul senso nobilmente bachtiniano di una letteratura che trama contro le cancellazioni dell’oblio. E’ questa la vera funzione della letteratura , nella quale si sperimenta un altro tipo di memoria >>.

C’è una figura fondamentale nel tuo tragitto. Per rispetto alle origini più o meno casuali degli incontri mi piace ricordare che è una persona che ha fatto da tramite al nostro primo incontro che molte volte abbiamo frequentato insieme. La distanza di generazione e Il momento in cui l’ha incontrato e si è stabilita un’amicizia fa sì che io lo consideri , con tutte le zone ambigue del termine, un maestro. Per te potrei dire con più forte ambiguità che si delinei, cosi lontana nel tempo dei tuoi primi passi nella letteratura e cosi ingombrante, come un figura paterna. Parlo di Leonardo Sciascia.

<< La Presenza di uno scrittore come Sciascia mi ha permesso, in un certo senso, per un tratto della mia attività, di concedermi delle divagazioni, delle pause, dei tempi di scrittura molto lunghi, o se si vuole delle vacanze. Perché lui aveva una metafora certa – era la sua impostazione letteraria della vita storico-sociale del nostro paese. I Suoi libri erano tutti metafore e letture della contemporaneità politica scavate in una scrittura di tipo illuministico, dentro le strutture del giallo. La sua azione di scrittore civile consentiva a scrittori come me, che muovono cioè da tutt’altro codice di germinazione labirintica e fantastica, di divagare, prendere tempo. Alla sua morte ho sentito di non avere più tempo e Nottetempo, casa per casa nasce anche da un sentimento nuovo di responsabilità all’indomani del vuoto lasciato da Sciascia nel panorama della letteratura europea e Italiana. In quel momento mi sono accorto che avevano tirato un respiro di sollievo volevano sbarazzarsi della sua forza letteraria, che avevano fretta di fare i conti, di neutralizzarne l’eco. Il fenomeno paradossale è nel fatto che coloro che stanno producendo la barbarie , i detentori della comunicazione, i giornalisti scrittori, si sono sentiti liberati della presenza di uno che batteva sul loro stesso terreno d’investigazione loro, con ben diversi risultati letterari, tra i più alti della letteratura contemporanea. Anche la mia presenza li irrita, proprio perché invece non combatto nello stesso terreno. I miei libri, che sono anch’essi profonda mente metaforici, vengono invece attaccati sul piano formale, mentre cresce il fastidio per questa querimonia sicula che continua ancora. Questa voce siciliana che non si estingue li irrita>>.

Qual è Il tuo rapporto con la società letteraria, ammesso che ne esista una, con la più giovane leva di scrittori?

Una società letteraria non esiste più. Ai giovani rimprovero la facilità con cui si sottopongono alla proposta omologante delle aziende editoriali . Lo scrittore come oggetto coltivato in serra è una evidenza. Piango la scomparsa delle eccentricità letterarie. Lo scandalo che alcuni hanno sollevato intorno alla Storia della letteratura di Giulio Ferroni è consequenziale alle dimensioni di libertà di quel libro, libertà dalle aziende che invece riflettono il loro messaggio sulla cosiddetta critica militante dei giornali. In questo senso l’Università come luogo di ricerca di spiriti liberi può ritrovare una funzione liberatoria.

Perché nutri un interesse cosi esclusivo per la Sicilia?

Prima o poi finirò anch’io per scrivere un mio Per le vie. La tentazione di sottrarmi alla Sicilia c’e, ma il meccanismo memoriale della mia narrativa me lo impedisce sino in fondo, è connaturato un uno stile che ingloba la memoria attraverso il linguaggio. Un linguaggio si abita, nostro malgrado. Anche se non ho avuto la stagione mondana di Verga, a Milano mi sono ritrovato Nella sua stessa condizione di spaesamento, a contatto con un mondo che non riuscivo capire. Verga lo scrittore gigantesco c è, nasce da una regressione da una paura, da un’impossibilità. Anch’io quando mi sono trasferito a Milano avevo intenzione di raccontare quella Milano dei contadini siciliani che diventano operai. Ben presto capii che per farlo avevo bisogno della distanza della metafora storica. E’ quello che acutamente ha sottolineato come peculiarità del mio modo di scrivere un critico come Cesare Segre: è il distanziamento, il bisogno di distanziarsi, anche geograficamente.

Che cosa ti interessa della letteratura Europea contemporanea?

Quando parliamo di letteratura dobbiamo circoscrivere discorso alla narrativa; la poesia ci porterebbe altrove. La narrativa resiste nei luoghi periferici, non colonizzati, se vuoi nei terzimondi. Nel mondo post-industriale essa è seriamente minacciata da un linguaggio che somiglia alla letteratura, un po’ come accade in politica: appaiono linguaggi copia, surrogati,imposture. Milan Kundera è uno degli scrittori più interessanti e di resistenza. I frutti più vitali del romanzo contemporaneo sono legati infatti a questo senso incombente di fine. La poeticità sta sparendo dal mondo e da solo il romanzo può raccontare questa fine. Una certa vivacità la si trova anche nella letteratura araba, come sino a qualche anno fa la si trovava nella letteratura sudamericana.

Il cosiddetto crollo delle ideologie ha ridefinito Il ruolo dell’ intellettuale, o piuttosto quella figura e quel ruolo sembrano stagliarsi piccoli e sperduti in un paesaggio in continuo cambiamento. Senza grandezza senza avventura

L’intellettuale ha avuto sempre angoscia di rimanere fuori dalla storia. Angoscia della cancellazione, oscillando fra opportunismo, cinismo ed entusiasmi. Questa storia del crollo delle ideologie è in conflitto con i nodi irriducibili dell’esistenza: il povero e il ricco esistono senza possibili equivoci e il postulato ideologico che s’è sostituito all’ideologia – la ricerca della felicità e del godimento – è continuamente attraversato da un’inquietudine insanabile. Ingiustizia, Invenzione di nuovi confini, ritorno dell’orda tribale poveri che premono ai cancelli, enormi frange di gente che si sposta alla ricerca di mezzi di sussistenza: il panorama reale che viene incontro a noi è questo. Le ideologie dei conservatori e degli esteti non mi sono mai piaciute. Preferisco l’ideologia degli esiliati che alita sul nostro benessere.

Il fatto indubbio è la continua esibizione di aspetti miserabili della vita intellettuale.

E’ la televisione, la bomba atomica permanente che distrugge i linguaggi dopo avere già avuto distrutto la poesia del cinema. Attraverso la televisione si attua una perdita continua di pietas. E’ Il campo di sterminio della coscienza e dell’intelligenza del dolore. Ne ho orrore, e una certa e sinistra vi ha concorso a pari merito con il dilagare tronfio della conservazione.

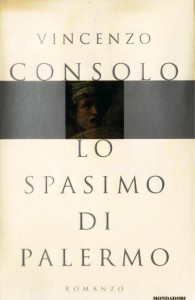

L’olivo e l’olivastro un libro Importante, un libro indignato che fruga in quel male che la televisione cerca di divorare quasi sempre in modo avvilente,perfettamente intercambiabile con la posizione opposta. E un libro dolente che piega la scrittura a un un tono che sta dentro e fuori dalla letteratura senza rinunziare alle tensioni del linguaggio muovendosi a zig zag Tra ciò che resta di un luogo, la Sicilia, dopo e durante il disastro. Il tono e quello della disillusa e intelligenza evocata dal viaggiatore del libro, disperata ma non rassegnata. Almeno cosi mi pare di averla avvertita, o mi sbaglio?

Ricordo una drammatica fotografia scattata da Ferdinando Scianna dopo Il terremoto della valle del Belice; si vedeva un uomo sopra un cumulo di macerie di quella che forse era stata la sua casa, lo sguardo, un pugno chiuso rivolti contro il cielo; certo è l’immagine di un’imprecazione, di una bestemmia mossa dal dolore, dalla disperazione.

Ne L’olivo e l’olivastro il viaggiatore tra le rovine di Sicilia. o l’io che narra, se vuoi, è mosso, negli urli, nelle invettive, dallo stesso dolore, dalla stessa disperazione.

Ti è capitato sempre più spesso di dover far sentire la tua voce pubblicamente, di rimettere nelle mani di chi te l’aveva consegnato il mandato di Presidente di un teatro, a esempio. Perché il ruolo dell’intellettuale in Sicilia rischia di essere sempre più di dimissionario o di scomunicato?

Ho accettato quell’incarico per ingenuità, con l’illusione che cosi avrei potuto portare sul piano della prassi un contributo immediato alla cultura palermitana. Delusione e quindi tristezza. All’intellettuale non è ancora permesso nessun tipo di rapporto col potere.

Quali sono le cose che ti irritano maggiormente nelle vicende di potere in Sicilia e qual è lo spazio d’azione dell’Intellettuale? Parlo di uno spazio d’azione comune, che sfugga alla barbarie della duplicazione della guerra civile che si nota nelle relazioni tra intellettuali e a tutti i livelli della vita sociale.

Mi irrita l’aggressione costante che i mediocri mettono in atto nei confronti di persone o enti che hanno saputo realizzare qualcosa di valido: l’aggressione alla casa editrice Sellerio, l’unico fenomeno culturale vero venuto fuori dal l’Isola dal dopoguerra a oggi, è un esempio al di là di ogni vicenda politica o giudiziaria. Gli aggressori dovrebbero sentire una grande vergogna. Azione comune? Com’è difficile! Siamo, noi Intellettuali vanitosi e superbi, ferocemente individualisti, distruttivi e autodistruttivi .

Qual è il libro che ti racconta meglio e perchè?

Tutti: li considero capitoli di un unico libro. Ma più strettamente legati tra loro che più mi raccontano sono ll Sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo casa per casa timo libro casa per casa, e quest’ultimo libro L’olivo e l’olivastro