Palermo e ciò che resta, scritture variegate Lo Spasimo di Palermo,Vincenzo Consolo

Così dice sinteticamente Vincenzo Consolo: “è un libro in cui vengono registrate le sconfitte, è soprattutto la memoria degli innocenti sopraffatti dai delinquenti.”

Inevitabile appare dunque a Consolo fare i conti con la storia lacerante della sua terra fatta di interruzioni violente di sopraffazioni e sebbene questo romanzo abbia la forma del romanzo storico nulla ce lo fa ricondurre alla tradizione canonica del genere letterario. E’ assente lo schema narrativo lineare del romanzo, nessuna unità organica spazio-temporale, solo frammenti giustapposti che si ricompongono lentamente. Più volte l’autore ha dichiarato la sua avversità alla forma romanzo e di questo c’è traccia anche in quest’ultima opera: “Aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti erano i suoi in una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio.”

Ed il silenzio rappresenta il limite, il filo del rasoio, quell’attrazione repulsiva in cui vive costantemente il protagonista ed anche l’autore, terrorizzato com’è da un lato dal vuoto dell’azione e dall’altro dall’inefficacia delle parole.

Il dato suggestivo che emerge in rilievo è però la poesia o meglio “la lingua-poesia, la lingua rivelazione”. “E’ una lingua contraria a ogni altra logica, fiduciosamente comunicativa, di padri o fratelli più anziani, involontari complici dei responsabili del disastro sociale”, si legge nel libro di Consolo. Ma l’arrovellarsi nel ricercare una lingua diversa è servito a ben poco, ammette disilluso il protagonista anzi è servito a ritrarre la scrittura nel silenzio, non nella pace ma nella coscienza turbata dalla tragedia.

Intervista a Vincenzo Consolo 1999

Sciacca, Chiesa di Santa Margherita , 1999

Ogni narratore sa quanto siano determinanti nell’ esperienza letteraria i luoghi frequentati nella propria vita. Essi hanno il potere di costituire la propria identità, di fondarla a partire dal nucleo più irriducibile dell’anima. Racchiudono il deposito della memoria individuale e della storia. Non di meno la lingua custodisce il patrimonio genetico del territorio, della cultura, della storia. Accade perciò ad uno scrittore sradicato dai propri abituali paesaggi e dalle consuete vicissitudini di ferirsi nello sguardo e nel linguaggio. Si trasforma l’orizzonte visivo, così come il tappeto sonoro della lingua. Ciò che si produce non è perdita cicatrizzante, è materia vivente, umore organico. La memoria si fa vivida e la presenza copiosa riflessione sul mondo.

Accadde a molti scrittori siciliani, a Verga, Pirandello, Brancati, Vittorini. E’ accaduto anche a Vincenzo Consolo, uno tra i maggiori narratori italiani di questo ultimo ventennio. Il suo nome è associato ormai da tempo a quelli di Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, con i quali ha condiviso un lungo sodalizio intellettuale e una profonda amicizia. Consolo vive a Milano da un trentennio, come Verga ha avuto bisogno di un osservatorio lontano per dare forma alla sua esperienza letteraria. E’ un autore sui generis perché non scrive romanzi, convinto com’è che “non si possono scrivere romanzi perché ingannano il lettore”, predilige una narrazione orientata verso la poesia, alla ricerca estenuante del potere rivelatore della parola. Dei suoi libri si dice che sono difficili a leggersi. Tutto è affidato alla densità delle parole, anzi alla sonorità lirica, anche la sintassi è ardua, lontana dalla chiarezza razionale di stampo illuministico. E’ prosa che si eleva a poesia ricca com’è di figure retoriche tipiche della poesia: allitterazioni, assonanze, paronomasie. Si procede lentamente come in un rituale in cui le sonorità scandiscono i momenti evocativi della memoria. Eppure i suoi temi riguardano la storia, quella siciliana in particolare. Ed in questo si capisce l’affinità, seppure solo genericamente tematica con Sciascia. Il solco aperto dallo scrittore di Racalmuto è ancora troppo ampio per potersi colmare.

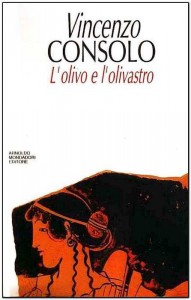

Sono passati quattro anni dal suo ultimo libro L’olivo e l’olivastro, e Consolo, con il suo recentissimo Lo Spasimo di Palermo, sembra aver dato ulteriormente impulso alla trattazione di temi storico-civili.

Abbiamo incontrato lo scrittore siciliano di recente a Sciacca in occasione della presentazione del libro tenutasi nella chiesa di Santa Margherita, nell’ambito del ciclo promosso dall’Assessorato alla Cultura dal titolo Lettura con l’autore.

Consolo ha parlato a lungo ma più che del suo libro ha preferito soffermarsi sulla polemica che si è generata a partire da un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa nella quale fa cenno della realtà socio-culturale di quella parte della Sicilia, il Ragusano, che proprio qualche settimana fa è stata teatro di un’ennesima strage mafiosa. “E’ venuta meno l’educazione alla legalità” afferma, “ci si è scordati dell’orgoglio di essere onesti”.

Impegnato a far luce su quelle realtà tanto bene conosciute, Consolo si fa prendere dalla passione civile, si rifiuta di trasformare un evento culturale come la presentazione del libro in un rendez vous mondano. Continua lucidamente ad analizzare il nesso tra letteratura e società. E’ amareggiato: “non legge più nessuno, viviamo in una dimensione di fondamentalismo economico” sostiene senza enfasi, quasi rassegnato.

Lamenta ancora il vuoto di una letteratura, quella italiana ed occidentale in genere, che rinnega la propria tradizione ed assorbe i modelli culturali tipici della società mediatizzata. La televisione, il cinema di consumo, le canzonette, Internet, appiattiscono la lingua, la svuotano di senso, cristallizzano i sentimenti che essa è capace di esprimere. Aggiunge anche che “le letterature più fertili sono quelle meticciate”, quelle nate dall’ibridazione delle lingue, delle culture, dall’innesto di codici linguistici su tradizioni totalmente differenti; “territori dove non è passato il rullo compressore del capitalismo, della tecnologia e dell’industria, che risultano essere meno contaminati dal contagio pervasivo e scarnificante del linguaggio mediatizzato. Quello che è accaduto, effetto del colonialismo, alle letterature anglofone o francofone dell’Africa, o a quelle creole dell’America meridionale.

La letteratura è ormai marginalizzata dalla cultura contemporanea. All’autore non resta altro che tentare di cogliere il respiro del tempo ed illudersi che possa salvare gli uomini attraverso “la scrittura, ultimo segno della speranza”.

Abbiamo approfondito alcune questioni emerse in quest’incontro parlandone direttamente con Vincenzo Consolo.

Si è parlato di politica, di letteratura, di società, sembra che allo scrittore resti solo di osservare ciò che accade. Come vive il dissidio tra il fare, in pratica scrivere, e la consapevolezza dell’inutilità del fare, dell’inefficacia della scrittura a determinare cambiamenti?

Il dissidio insanabile in uno scrittore è questo: avere l’angoscia dell’inesistenza. Quando si scrive si ha sempre questa paura di non essere, che significa poi, di non essere letto o capito.

I tempi della letteratura e i quelli della politica sono assolutamente discordanti. La politica è l’azione del giorno per giorno, degli adattamenti, dei compromessi, mentre i tempi della letteratura sono molto più lunghi perché lavorano in un terreno che non è visibile, i terreni dell’intelligenza della coscienza e della sensibilità del lettore.

Quest’angoscia lo scrittore la sente. Soprattutto uno scrittore non immediatamente comprensibile. Quella della difficoltà della mia scrittura è una storia che mi perseguita. Il problema è quello dell’inadeguatezza nei confronti della realtà. Lo scrittore rappresenta la realtà, illumina delle parti della dimensione umana che sono state lasciate in ombra, cerca di dare luce a queste parti che sono state lasciate allo scuro, ma non sa se tutti riescono a mettere gli occhi su quella realtà che lo scrittore scopre, che è poi la dimensione della vita.

Lo scrittore non è solo custode della lingua ma esprime anche una funzione civile…

Le due cose devono andare insieme. La funzione civile si esprime attraverso l’azione sociale della scrittura e non solo attraverso i contenuti. I miei non sono mai di tipo intimistico o esistenziale sono di tipo storico-civile.

La lingua che utilizza nelle sue opere è ricca di parole desuete, si richiede al lettore uno sforzo particolare…

Sono i colori che formano il quadro. Il colore è lo stile dello scrittore. I miei sono colori più affollati e meno visibili, si devono decrittare. La mia scrittura richiede al lettore una partecipazione maggiore che non in altri scrittori di tipo razionalistico illuministico, esso si trova di fronte ad una lingua diversa, ad una tonalità che lui conosce ma che aveva dimenticato. Cerco di risvegliare questa lingua assopita dentro il lettore stesso. Questa lingua è fortemente minacciata oggi perché si è estinta questa sua profondità e questa ricchezza che era rappresentata dai dialetti. Siamo arrivati alla lingua nazionale, quella descritta da Pasolini nel ‘61 nelle Nuove questioni linguistiche in cui ha annunziato con trepidazione e senza emozione la nascita della lingua italiana come lingua nazionale. Era una lingua neocapitalistica, di tipo tecnologico aziendale che aveva chiuso i rapporti con questa profondità linguistica che una volta aveva, quella che Leopardi chiama l’infinito della lingua. Dal ‘61 ad oggi si è impoverita sempre più. Credo che sia una lingua che si stia spegnendo, estinguendo, oltre a superficializzarsi, a rendersi rigida a non avere più questi apporti. Dall’altra parte si è invasa di una lingua prammatica e tecnologico-commerciale come l’americano.

Si è sempre parlato di sperimentalismo, quando si parla della sua scrittura, ha mai conosciuto Antonio Pizzuto, altro scrittore siciliano sperimentalista?

Ho conosciuto Pizzuto, è stato uno sperimentalista che andava sino alle estreme conseguenze sino ad arrivare alla musica tonale, all’astrattismo dove la figurazione la linea del racconto spariva e tutto era giocato sui ritmi sui suoni. Si è sempre parlato di Gadda, quando bisognava trovare un riferimento alla mia scrittura. In me non c’è quell’esplosione sarcastica e polifonica che c’è in Gadda la mia esplosione linguistica è molto controllata.

Quali sono le letture della sua formazione?

Sono nato in una casa senza libri e in un paese senza biblioteca. Per me trovare i libri era estremamente difficile. La prima biblioteca che ho scoperto era in casa di un parente di mio padre, adoratore di Victor Hugo. Quando scoprì questa piccola biblioteca incominciai a frequentare casa sua, proprio col desiderio di leggere questi libri che mi sembravano un mondo misterioso. Ero un ragazzino, il primo libro che lessi che mi sconvolse e mi determinò fu I miserabili di Victor Hugo. Non ho mai avuto una letteratura per l’infanzia non ho letto né favole né fumetti. Prima ho letto i classici, libri straordinari come L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson o I viaggi di Gulliver di Johnatan Swift.

Quale è l’autore che più ha amato?

Non si può prescindere da Dante e poi viene Leopardi cito due poeti perché amo più i poeti che la narrativa.

Cosa pensa dei giovani scrittori, è’ davvero sterile il panorama italiano contemporaneo ?

Leggo molti libri italiani per dovere d’ufficio perché faccio parte della giuria del premio Grinzane Cavour, mi tocca leggere ogni anno tutti i romanzi che sono usciti. Dopo la morte della tradizione italiana sino a Calvino, Sciascia, Moravia, Pasolini, c’è stata una sorta di frattura, di vallo, con questi scrittori si aveva la consapevolezza di una tradizione letteraria di cui eravamo figli. Credo che oggi nel villaggio globale a causa di quest’estrema comunicazione, i giovani narratori abbiano rotto con la tradizione. I loro punti di riferimento e la loro cultura sono il cinema americano, la canzonetta, i fumetti e la televisione. Poi quelli che si chiamano “cannibali” o “pulp” sono approdati ad una forma di neonaturalismo che riproduce nel modo più supino, più magmatico, quella che è la realtà narrata senza una metafora, senza un punto di vista di tipo etico o estetico. Non ne ho visti di talentosi, apprezzo Daniele Del Giudice che trovo uno scrittore di prim’ordine, Erri De Luca e una scrittrice Fabrizia Ramondino, ma questi non sono più così giovani.

dialogario del 30 giugno 1999

di Giuseppe Puntarello

La rovina di Siracusa

La rovina di Siracusa