Categoria: Eventi

UOMO DEL NOSTRO TEMPO

“Come d’arbor cadendo un picciol pomo” distrugge un formicaio, così un vulcano, eruttando, con la colata sua di lava incandescente, copre città e villaggi, così lo “sterminator Vesevo” distrusse Pompei ed Ercolano. Il vulcano è per il Leopardi de La Ginestra metafora della natura matrigna,

violenta, che desertifica, annichilisce il mondo, questo granello di sabbia

rotante nell’infinito spazio. E in cui, consolazione per gli uomini,

è l’“odorata ginestra”, è il sentimento, la ragione, unica salvezza la “social catena”, è “l’onesto e il retto / conversar cittadino, / e giustizia e pietate”.

È da qui dunque, dalla città, dall’urbs, dalla polis che bisogna partire per

percorrere e “leggere” questa mostra di Augusto Sciacca.

Perché l’artista è dall’idea di città che parte, dall’ideale di una civiltà perfezionata, come quella che ritrova Ulisse, dopo le offese e le perdite subite dalla natura, nel regno dei Feaci. “Per te (…) l’idea e il tema della città sono l’idea e il tema stesso dell’arte; lo si vede (…) specialmente nella tela in cui, con simbolismo evidente, evochi Giotto” scrive al pittore Giulio Carlo Argan.

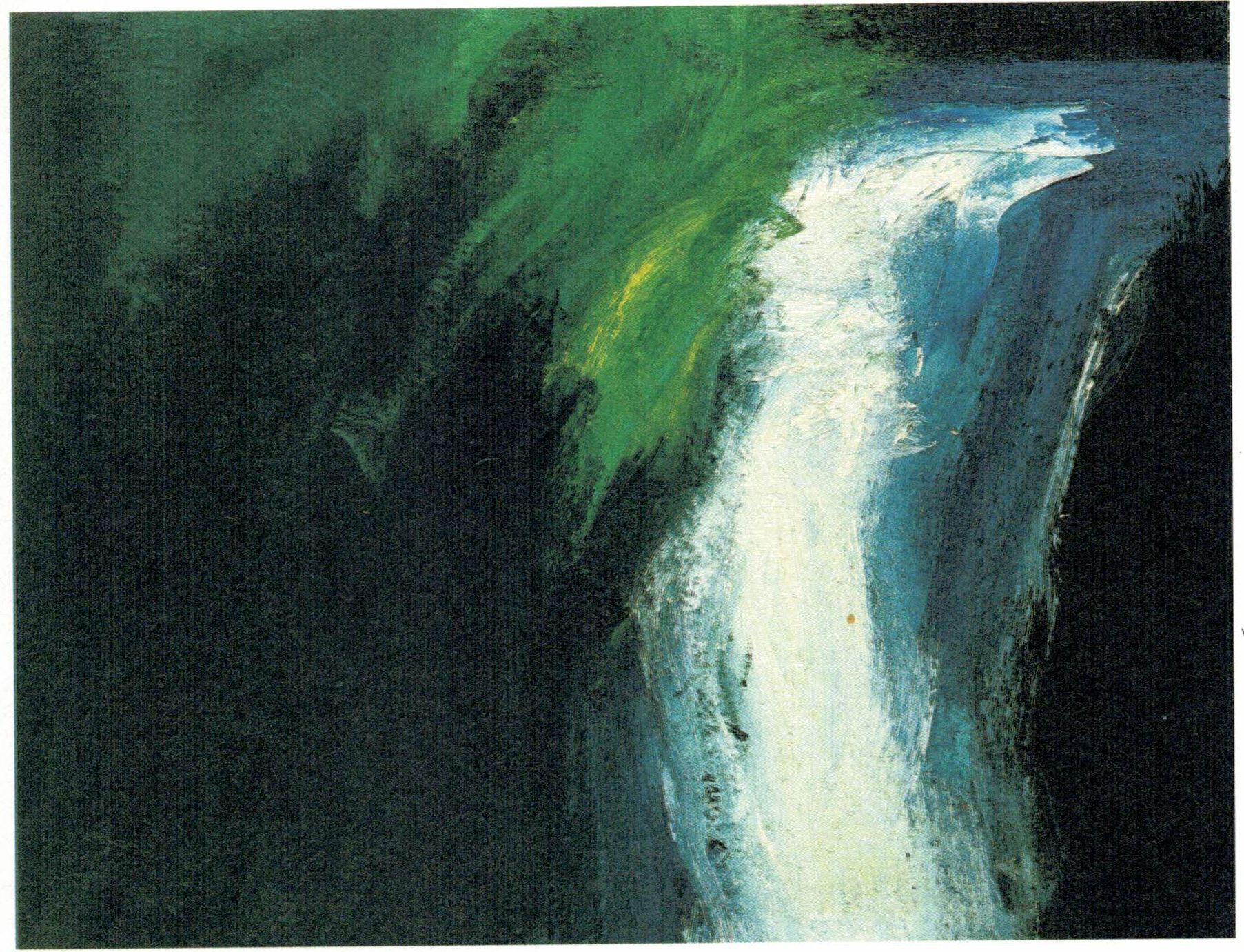

L’alta città da cui Francesco d’Assisi ha scacciato i diavoli dell’irrazionalità, del disordine, della violenza, abita il pittore e là può riflettere sullo spazio e sul tempo, sull’universo, questo leibniziano incessante cataclisma armonico, quest’immensa anarchia equilibrata, e stende le sue magnifiche mappe del vortice degli elementi, delle espansioni materiche, mappe evocative dei luoghi della memoria. Ma in quella turrita, ideale città giottesca giunge il tremendo fragore della storia, e le mura merlate, i soavi colori delle facciate sono investiti e offesi dall’onda di ceneri e detriti d’una storia umana di storture e atrocità.

“Adunque l’arte è filosofia”, questa frase di Leonardo mette Sciacca in

esergo a un suo scritto. È filosofia, sì, afferma il pittore, e anche

responsabilità etica, oltre ad essere continua ricerca linguistica o stilistica,

ad essere infine metafora.

E dunque per ragioni etiche l’artista svolge il nuovo ciclo pittorico per rendere “evidente” – è la parola giusta – la stoltezza umana, la ricorrente

caduta storica nella barbarie, nella violenza che ciecamente e impietosamente oltraggia ogni innocenza.

E ci racconta, Sciacca, dell’inizio, della violenza di un fratello contro

l’altro, di Caino contro Abele, mostrandoci la “pietra” intrisa di sangue,

incrostata di capelli. E dalla pietra della Genesi posiamo lo sguardo sulla

pietra dell’“Uomo del mio tempo” di Quasimodo, il moderno uomo, ma

eternamente primordiale nella violenza, l’uomo della “scienza esatta

persuasa allo sterminio”, l’uomo della bomba atomica. Guerra, violenza e

morte che già il poeta primo, Omero, ci raccontò nel poema e ci

rappresentò nello scudo per Achille foggiato da Efesto. “Lotta e tumulto

era fra loro e la Chera di morte (…) veste vestiva sopra le spalle, rossa di

sangue umano”.

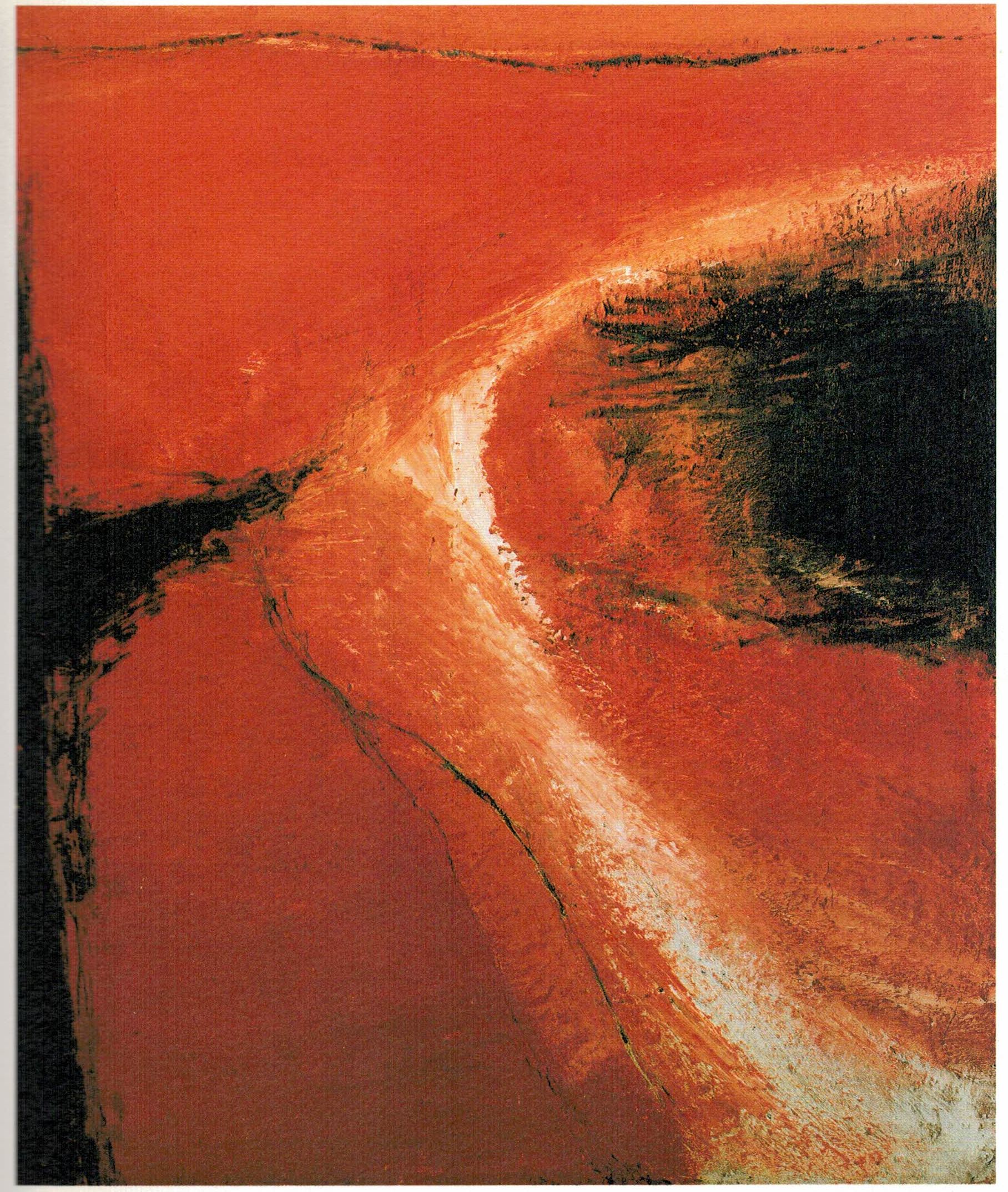

Una scia rossa attraversa la storia umana, da ieri fino ad oggi. Oggi in cui

ancora l’uomo, immemore della violenza già compiuta, ripete la stessa

violenza, la stessa ignominia. E l’artista, come altri nel passato, come

Callot, Goya o Picasso, offeso nella sua coscienza etica, commosso,

rappresenta e denunzia. Sciacca sceglie le icone più emblematiche nel

mare tenebroso delle immagini di questo nostro tempo, di questo antinferno di ombre evanescenti, di questa oscena civiltà dello spettacolo,

delle immagini che si annullano tra loro, che subito precipitano nel nero dell’oblio. Le immagini che trascorrono sotto i nostri occhi, come fossero

normali e quotidiane, a mille a mille di scene di guerra e di disastri, di

morti e di massacri, d’intimità violate, di dolori esposti all’indifferenza e al

ludibrio. L’abitudine, si sa, cancro che divora e che trasforma, ottunde,

spegne la ragione, e l’idiozia è madre della degradazione e della crudeltà.

Sciacca salva e illumina l’immagine emblema. Con tavole come Pugnale,

Innocenza-corona, Orme, Tagliola, ci dice d’una violenza, d’una tragedia

ricorrente. L’innocenza – un angolo di muro non bastò è la ricreazione di

una recente icona, quella del bambino palestinese, stretto al padre, ucciso

da una raffica di mitra; e ancora della bambina vietnamita colpita dal

napalm che corre per la strada, e del giovane armato degli Anni di

piombo, e del terrorista islamico, e del Muro (…ancora muri), alzato dagli

israeliani; e l’immagine della teoria di corpi inanimati dentro sacchi neri di

plastica, e dell’Elettrodi, l’atroce immagine dell’incappucciato e torturato

nel carcere di Abu Ghraib; e delle torri gemelle di New York ridotte in

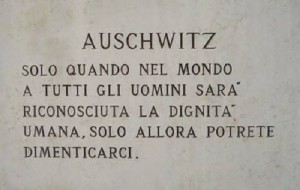

macerie, e ancora dei fili spinati, e della memoria di Auschwitz, fino

alla desolazione di Neve e cenere. Campeggia quindi la bianca colomba

insanguinata contro il nero della notte, la notte della storia.

Immagini infernali, da inferno dantesco, l’inferno delle brutte Arpie e delle

nere cagne, le feroci bestie aizzate contro prigionieri inermi. “In quel che

s’appiattò miser li denti, / e quel dilaceraro a brano a brano; / poi sen

portar quelle membra dolenti”.

Ma gli artisti, pittori, poeti o musicisti, scuotono la nostra coscienza, ci

strappano dagli occhi il velo della nostra distrazione, della nostra

alienazione, ci rappresentano l’orrore, la Guernica della nostra barbarie,

per ricordare l’essenza nostra umana, che mai dovrebbe essere ridotta

allo stato di natura, all’animalizzazione, alla ferinità primordiale.

Sciacca, come gli antichi amanuensi, ha scritto i libri delle nostre perdite,

gli annali delle nostre sconfitte, la plumbea pagina nostra Della crudeltà.

Ma, in contrappunto, anche il Libro d’oro del sublime umano, la Nike di

Samotracia e la lira del poeta, il tempio d’armonia e il poverello d’Assisi

che parla agli uccelli…

Sui grandi schermi delle tele, sul video della vita ha fissato i fotogrammi

dell’innocenza violata, della violenza e dell’empietà.

Noi rappresenta Augusto Sciacca con grande arte in questa sua mostra.

Vincenzo Consolo

Milano, 23.2.2006

nella foto: Vincenzo Consolo, Caterina Pilenga Consolo, Augusto Sciacca, Angela di Carluccio

Testo scritto da Vincenzo Consolo in occasione della mostra di Augusto Sciacca intitolata “Innocenza e pietas” al Museo della Permanente di Milano nel 2006.

La sintassi del regime

LA SINTASSI DEL REGIME

di Vincenzo Consolo

«L’ idea di questa gente era di distruggere tutto quanto di fine e di delicato vi era stato in una tradizione poetica di più di sei secoli, deridendo la democrazia, applicavano alla letteratura i metodi più violenti della demagogia. Se ci fossero stati degli usignoli a cantare nei boschetti immortali del Petrarca e del Leopardi, essi li avrebbero fatti tacere uccidendoli». «Questa gente», «essi», gli uccisori degli usignoli, chi sono? Sono i Futuristi, i seguaci di quel movimento letterario d’avanguardia «inventato» da Tommaso Filippo Marinetti. E il brano sopra riportato è tratto da Golia – Marcia del fascismo di Giuseppe Antonio Borgese. Autore di saggi e di romanzi, fra cui il celebre Rubè, Borgese nel 1931 va esule, per antifascismo, negli Stati Uniti, dove scrive appunto Golioath in inglese. In questo saggio, lo scrittore analizza la situazione sociale e il clima culturale degli anni Venti in Italia per cui è nato il Fascismo, per cui è assurto al potere, imponendo la sua dittatura, un omuncolo, un piccolo borghese di nome Mussolini. Con la crisi economica succeduta alla prima guerra mondiale, con i conflitti sociali, gli scontri tra capitale e lavoro, con la crisi delle ideologie, con l’insorgere di nuove metafisiche, misticismi di segno nero e bianco, si coniugava il decadentismo culturale, l’estetismo languido ed estenuato di Gabriele D’Annunzio. Ma il prezioso drappo bizantino del languore e dell’estenuazione nascondeva l’aggressività, la ferocia, la voluttà della guerra, del sangue e della morte. D’Annunzio forniva a Mussolini e alla piccola borghesia italiana la terminologia barbarica e guerresca del fascismo. «Ehia, ehia, alalà!» era l’urlo delle masse ottuse e ignoranti. Parallelamente e specularmente al dannunzianesimo sorgeva il Futurismo di Marinetti. Questo italiano avventuriero della cultura, da Alessandria d’Egitto approdava a Parigi, dove pubblicava sul Figaro, nel 1909, il primo Manifesto del Futurismo e quindi, l’anno dopo, il Manifesto della letteratura futurista. Nei due Manifesti, Marinetti teorizzava la distruzione della lingua logico-comunicativa, scardinava lessico, grammatica e sintassi riducendo la scrittura a fragoroso balbettio monosillabico, esaltava il dinamismo, i miti della violenza e della guerra (Guerra sola igiene del mondo scrisse), il mito del Fascismo e della dittatura. Questo nefasto personaggio finì i suoi giorni, insieme a Mussolini, nell’estremo rifugio della Repubblica nazi-fascista di Salò. Giuseppe Antonio Borgese, più degli storici, ha dimostrato che il primo sintomo – come la febbre nelle infezioni del corpo umano – dell’insorgere del fascismo, del totalitarismo, è la modificazione della lingua, lingua che, dal fascismo divenuto potere dittatoriale, viene ulteriormente modificata. Così è stato in Italia. Il Fascismo nacque sulle modificazioni linguistiche di D’Annunzio e di Marinetti e, divenuto regime dittatoriale, si preoccupò subito di modificare la lingua italiana interrompendo l’incontro tra lingua colta e lingua popolare o dialettale, reprimendo o prosciugando i due affluenti che avevano arricchito il fiume della lingua italiana fin dalla sua sorgente, dalla sua nascita. Il regime fascista creò così una lingua media piccolo borghese e burocratica da una parte, eroica e ridondante dall’altra. Mussolini impose, col nero di catrame e a caratteri cubitali, sui muri degli edifici pubblici e privati di tutto il Paese, una sua antologia di vuoti motti dannunziani, di slogan guerreschi e retorici. Questo è avvenuto in Italia con il Fascismo. E lo stesso in Germania con il Nazismo, come ci ha insegnato il filosofo ebreo tedesco Viktor Klemperer. Da professore a Dresda ridotto a manovale, continuò a scrivere il suo giornale di linguistica, stese il suo libro sulla Lingua Tertii Imperii, la trucida lingua delle iene naziste. Thomas Mann, che ebreo non era né filologo, abbandonando nel ’34 la Germania per esiliarsi negli Usa, forse per difendersi, oltre che dal Nazismo, dalla modificazione della lingua tedesca e quindi del romanzo, quindi della letteratura, si immergeva, nel viaggio in mare attraverso l’Atlantico, nella lettura del grande archetipo del romanzo europeo, nel Don Chisciotte di Cervantes. Nel libro Una traversata con Don Chisciotte , Mann ci fa scoprire i barbagli di gemme nascoste, i rimandi a testi di autori classici, di Apuleio, di Achilleus Tatios, nel capolavoro cervantino. Ed elogia la lingua del traduttore del Don Chisciotte, lingua che non è certo quella modificata dal Terzo Riech. «Non saprei esprimere fino a qual punto mi entusiasmi la versione di Ludwing Tieck col suo linguaggio sereno, ricco e prezioso dell’età classico-romantica, questo tedesco nel suo stadio più felice». Infelice doveva essere invece lo stadio della lingua spagnola, la lingua di Cervantes, quando nel ’36, all’inizio della Guerra Civile, i falangisti irrompevano all’università di Salamanca e ululavano al rettore, a don Miguel de Unamuno, in una feroce lingua, «Viva la muerte!» E lui don Miguel, rispondeva, «Sento un grido necroforo e insensato», lui, che aveva sciolto un inno alla sua lingua, «…lengua en que a Cervantes / Djòs le diò el evangelio del Quijote». E vorremmo ancora dire, se ne avessimo cognizione, delle modificazioni del russo di Puskin e di Tolstoj in Urss, dei linguisti sovietici, a cui Stalin, che era Stalin, oppose un suo breve saggio. Vorremmo ancora dire di altre modificazioni linguistiche che hanno preluso all’avvento dei totalitarismi, i quali poi continuano a modificare la lingua, modificazioni che hanno annunciato l’età delle catastrofi, il Novecento appena trascorso, il Secolo breve, come l’ha chiamato Eric Hobsbawm. Catastrofi. Sono sì quelle racchiuse tra le due Sarajevo, come scrive Adriano Sofri, l’intellettuale innocente recluso da sei anni in una prigione italiana, ma che vanno ancora oltre la seconda Sarajevo, oltrepassano il Novecento, arrivano a questo nostro terzo Millennio. In questo presente in cui ormai tutte le nostre lingue sono state modificate, in cui sono insorte nuove metafisiche, nuovi misticismi, come negli anni Venti, l’instaurarsi di nuovi totalitarismi. E, prima d’ogni altro, il totalitarismo dei mezzi di comunicazione di massa, che ha il potere di seppellire, nel nostro mondo globalizzato, le parole della verità, di imporci ogni giorno l’impostura, la menzogna. E nel fango della menzogna viene seppellita la libertà di pensiero, la libertà di espressione. Viene seppellita la poesia, viene seppellita la civiltà. Totalitarismo, quello dei media, che è feroce, aggressivo, bellicoso. E mette in campo, come simulacro, come ieri metteva in campo la diversità della razza, la categoria metafisica del Male: questo indica come Nemico, questo urla di voler distruggere con le armi. Ma dietro lo spirituale simulacro, sappiamo – riusciamo ancora a sapere -, che vi è la materialità delle fonti energetiche, l’oleosa, sporca concretezza dell’oro nero, del petrolio. Dietro o sotto le bombe vi sono invece le vite umane, vi sono i corpi fragili degli innocenti. «La guerra, la guerra!» urlata dagli uomini di voce dura, è stata da sempre una barbarie, uno scandalo. Scandalo è stata l’antica guerra narrata da Omero. Ed Efesto, narra il poeta, fabbrica le armi di Achille e scolpisce sullo scudo le scene di guerra, in cui «Lotta e Tumulto era fra loro e la Chera di morte, / che afferrava ora un vivo ferito, ora un illeso / o un morto tirava pei piedi in mezzo alla mischia, / veste vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano». E poi, nel secondo poema, ci fa capire che quello decennale del più umano degli eroi greci, di Odisseo, non è che un viaggio, un nòstos di espiazione della colpa, di rimorso per i morti e per la distruzione di Ilio. «Sei ancora quello della pietra e della fionda / uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, / con le ali maligne, le meridiane di morte, / l’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, / alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, / con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio…» Così scriveva Salvatore Quasimodo nel ’47, nel ricordo ancora vivo degli orrori, delle distruzioni, degli stermini della guerra, della notte più fitta d’Europa, del mondo. Dopo i campi di sterminio e Hiroshima, un’altra guerra esplodeva in Corea, ancora stermini si compivano. E Picasso, nel tratto e nella monocromia di Guernica, nella memoria de I disastri della guerra di Goya, dipingeva i grandi cartoni del Massacro in Corea e de La guerra e la pace . E dopo fu il Vietnam, la Bosnia, l’Iraq, la Serbia, la Palestina, l’Afgnanistan… E ancora le bombe sono state puntate contro Saddam Hussein, il raìs di Bagdad, contro il popolo iracheno. Ma bisognerebbe ricordare all’altro raìs, a Bush junior, al presidente monosillabico del paese più potente del mondo, che il tiranno è un uomo senza speranza, che nel suo futuro non ci sono che le Idi di marzo, sul suo cammino i pugnali di Cassio e Bruto e l’ignominia della storia. Bisognerebbe ricordare a Bush II che se qualcuno dall’esterno lo colpisce, il tiranno si rafforza, che l’assalto esterno fa riporre il pugnale ai congiurati, ricordare che, nella sua nera disperazione, nel buio della sua mente, il tiranno vuole soltanto che insieme a lui finisca, si dissolva il mondo intero. «Sono stanco che il Sole resti in cielo, non vedo l’ora che si sfasci la sintassi del Mondo…» fa dire a Macbeth Italo Calvino nel suo Il castello dei destini incrociati.

13 gennaio 2004 L’Unità edizione Nazionale (pagina 23) nella sezione “Cultura“

Un eterno medio – evo ” Negli occhi e nel cuore “

“ Un eterno medio- evo riemerge e getta le sue tenebre in vari momenti della storia. Il medio – evo che ha creato le esclusioni e le reclusioni delle diversità. Debolezze, povertà, malattie. Per i lebbrosi ed i malati venerei, gli appestati o i colerici, sono state le separatezze, le emarginazioni, le prigioni, ma soprattutto per i folli sono stati creati quei luoghi di violenza , di disumanità, di orrore che sono i manicomi.

Di questi luoghi ci racconta M. Foucault in Storia della follia, questi luoghi ci rappresenta goya, ci rappresenta i mostri creati dal sono della ragione, mostri che sono fuori dalle mura del manicomio, che sono tra noi, sono nella società, nel potere politico.

Desastres, caprichos, disparates, goyeschi, sono la rappresentazione della nostra “normale” locura, della follia, della società che legittima torture, pena di morte, manicomi… Si difende, questa folle società, dalla follia pura, innocente dei cosiddetti malati mentali, si difende riempiendo navi di folli, costruendo atroci corral de locos.

Di tempo in tempo tuttavia si accendono bagliori di ragione, calori di umanità che riescono a fugare le tenebre, a rivoluzionare la storia, riescono a riscattarci dalle nostre colpe.

Nel vento di rinnovamento, nella luce che ha relegato nel passato ogni oscurità medievale,nelle giuste, umane, istanze, in campo culturale e specificatamente psichiatrico, Franco Basaglia con la sua “istituzione negata” è stato il maggiore e più eroico protagonista.

In questo tempo di involuzione, di regressione culturale, civile, politica si cerca di vanificare e annullare l’opera di Basaglia. Se riusciranno a far questo, gli uomini del potere politico, si renderanno colpevoli di un crimine contro la civiltà.

Ma i miei timori si attenuano pensando che gli oscurantismi troveranno a sbarrare loro la strada – oggi come domani – la saldezza, la compattezza e la passione di Psichiatria Democratica”.

Vincenzo Consolo, scrittore

Tratto da “Negli occhi e nel cuore “ – Trent’anni del movimento di Psichiatria Democratica , pag. 55 – Napoli, ottobre 2003.

Vincenzo Consolo, Cochlias Legere

Nello spirito informale di questo convegno preferisco esprimere pensieri “spettinati”, come diceva il polacco Stanislaw Jerzy Lec. Le mie esperienze di letture infantili sono state profondamente diverse da quelle ricordate da alcuni dei relatori di oggi. Non ho avuto l’opportunità di incontrare personaggi straordinari, professori, scrittori nell’estrema provincia siciliana in cui sono cresciuto. Sono vissuto nel vuoto, in una solitudine assoluta sino a un’età matura. Nessuno, durante l’infanzia, mi ha letto I promessi sposi e tanto meno La Divina Commedia. Anzi, mio padre, che era un piccolo borghese commerciante con otto figli, e con l’assillo di mantenerli decorosamente, non concepiva proprio che al mondo ci fossero dei libri. Io dormivo in una stanza accanto a quella dei miei genitori, la sera da ragazzino, leggevo con un’abat-jour accesa fino ad ora tarda, clandestinamente. Mio padre vedeva filtrare la luce sotto la porta della sua stanza, allora si alzava e veniva a spegnerla. Non lo faceva per avarizia, ho capito solo dopo che questo bambino che leggeva era per lui motivo di inquietudine. Vedeva in me un deviante, probabilmente si chiedeva «ma questo chi è? di che razza è uno che legge?». Naturalmente mi voleva uomo pratico, commerciante come lui, o magari piccolo industriale, perché l’ambizione del mio clan – la famiglia Consolo era una sorta di clan – era quella di diventare piccoli industriali dell’olio. Quindi questo ragazzino che leggeva libri di letteratura appariva anomalo, diverso dai fratelli più grandi. In casa non avevamo una biblioteca, c’erano solo i libri di scuola delle mie sorelle e dei miei fratelli, neanche in paese c’era una biblioteca pubblica, e i preti, presso i quali studiavo, conservavano solo opere rare, libri ecclesiastici, vite di santi.,. La mia grande voglia di sapere, di conoscere, di leggere restava immancabilmente inappagata. Avevo sviluppato, in quegli anni, una sorta di ossessione per la lettura, che sola mi avrebbe permesso di conoscere il mondo, di sapere chi ero, da dove venivo, dove volevo andare. Mi venne in soccorso un cugino di mio padre che viveva davanti a casa nostra: don Peppino Consolo, proprietario terriero e originale figura di scapolo, forse un po’ folle, Possedeva una grande biblioteca, molto partigiana. Tolstojano e vittorhughiano, aveva libri fondamentali, come Guerra e pace, I miserabili. Quando capì che questo ragazzino era un deviante, mi chiamò, dicendomi: «Vincenzino, vieni qua ho dei libri, se tu vuoi leggere». Allora io presi l’abitudine di attraversare la strada e di andare da lui. Mai mi diede un libro in prestito, mi faceva leggere solo a casa sua, in cucina, su un tavolo di marmo: questo fu il mio impatto con il mondo dei libri (non prendo in considerazione quelli di scuola che, oltre ad essere noiosissimi, erano contrassegnati dal marchio della dittatura fascista). Il primo che lessi fu I miserabili, mi sconvolse la vita, mi aprì straordinari. orizzonti. Don Peppino Consolo, ripeteva spesso «Victor Hugo, non c’è che lui!». La seconda biblioteca in cui mi sono imbattuto, all’epoca delle scuole medie – gli americani erano già arrivati – è stata la biblioteca del padre di un mio compagno che si chiamava Costantino. Era il figlio dell’ultimo podestà del mio paese, diventato, ovviamente, sindaco democristiano. Io andavo a casa sua a fare i compiti, cioè ero io a fare i compiti a Costantino. Nello studio con le poltrone di pelle, suo padre aveva una biblioteca ricchissima, i libri erano tutti rilegati. Costantino, di nascosto, in cambio dei compiti che io facevo per lui, me li prestava. Lessi dei libri importanti che a quell’età, undici, dodici anni, non riuscivo a capire nella loro profonda verità, nella loro bellezza. Quei libri mi sono serviti moltissimo, per il mio nutrimento adolescenziale e per diventare un uomo con un’ossatura abbastanza accettabile, per non restare gracile. Quando in età adolescenziale ci si imbatte in libri importanti come Guerra e pace, La Certosa di Parma di Stendhal, Shakespeare, Don Chisciotte, anche se non si coglie il loro significato profondo, li si attraversa come quando da giovane si attraversa un bosco e senza rendersene conto si incamera l’ossigeno che serve per la costruzione dello spirito e del corpo. Quindi, in qualsiasi modo la lettura dei libri importanti, di quelli che si chiamano classici. in ogni caso e a qualsiasi età può servire per formare la struttura del pensare. Leggere e scrivere sono per me elementi inscindibili, e in parte sono la stessa cosa. Credo che derivino dalla consapevolezza o dalla sensazione che noi uomini siamo persone fragili, finite, esposte a qualsiasi tipo di insulto e qualsiasi tipo di offesa. Io credo che da questa stessa debolezza e impotenza sia nato il bisogno del metafisico, siano nate 1e religioni. Forse sarò blasfemo, ma credo che le religioni scaturiscano da questa esigenza che ci sia altro, al di là di noi che possa soccorrerci, da qui nasce anche quella che Leopardi chiama <<da confederazione degli uomini fra di loro», perché proprio a causa di questa fragilità l’uomo sente il bisogno di mettersi insieme e darsi delle regole per un reciproco aiuto. La stessa esigenza genera le società, la storia, la letteratura. I grandi scrittori sono i teologi che hanno elaborato per noi il sistema religioso della letteratura. Perché la letteratura è una religione, l’ho sentito e capito da adolescente, raggiungendo uno stato febbrile di piacere della lettura, di incandescenza dello spirito, paragonabile all’estasi dei santi. La lettura di quegli anni felici era assolutamente gratuita e disinteressata, disordinata, caotica, poteva capitare il capolavoro come il libraccio orrendo e sbagliato. Ma anche il libro peggiore, non quello falso ma quello mancato, serviva. In quell’età irripetibile dell’adolescenza, nessuno può consigliarti cosa devi leggere, è uno stato di assoluta libertà. Virginia Woolf ha detto: <<l’unico consiglio che si può dare ad un giovane lettore è quello di non accettare nessun consiglio». Ma il tempo della lettura disinteressata e gratuita, come diceva Pavese «della libera fame», si riduce sempre di più, soprattutto per noi che abbiamo scelto il mestiere di scrivere. Siamo obbligati a letture che chiamiamo professionali, fatte con razionalità, consapevolezza, funzionali al lavoro. Certo ci sono anche le riletture, grazie alle quali scopri delle cose che ti erano sfuggite: attraversare per la seconda volta La ricerca del tempo perduto, Don Chisciotte, Shakespeare, sono esperienze straordinarie che, in età matura, nell’età della consapevolezza, nell’età del lavoro, danno un’altra felicità, diversa da quella adolescenziale, assolutamente inconsapevole, gratuita, anarchica e libera. Del resto, si parte quasi sempre dai libri per scrivere un altro libro, che si configura come una sorta di palinsesto costruito sull’esperienza di altri libri. Pensiamo al Don Chisciotte, il più grande libro della letteratura occidentale: tutto comincia con la lettura dei libri di cavalleria per cui don Chisciotte impazzisce, diventa quell’hildalgo dalla trista figura che noi conosciamo. C’è un episodio chiave, a proposito di libri; al ritorno di don Chisciotte dal primo viaggio, la nipote e la governante cercano di eliminare tutti i libri rischiosi e pericolosi che 1o avevano indotto a credere di essere un cavaliere. Come Minosse, le due donne destinano questi libri al Paradiso, al Purgatorio o all’Inferno. Alcuni infatti vengono salvati, altri vengono tenuti in sospeso, quelli condannati, vengono subito eliminati e buttati via. Un criterio di ripartizione molto saggio, a mio avviso. Tutti abbiamo avuto i nostri libri dell’inferno, nel senso dell’erotismo, dell’enfer francese, i libri dannati, da eliminare, da bruciare. Anche se i libri non si dovrebbero mai bruciare, purtroppo oggi il loro livello si abbassa sempre di più, in quest’epoca della visualità in cui si tende ad intrattenere piuttosto che a far capire che cosa è la bellezza della poesia, la bellezza della parola scritta. A ragione Aldo Bruno ha parlato di libri da supermarket, che ci vengono propinati dall’industria editoriale le cui scelte sono sempre di più all’insegna del profitto e non della qualità. Ho dedicato al tema dei libri utili e dei libri inutili, alcune pagine di un mio romanzo, che io chiamo narrazione, nel senso in cui la intende Walter Benjamin. Credo che il romanzo oggi non sia più praticabile, perché non è più possibile fare appello a quello che Nietzsche, a proposito della tragedia greca, chiama lo spirito socratico. Lo spirito socratico è il ragionamento, la riflessione sull’azione scenica. Parlando del passaggio dalla tragedia antica alla tragedia moderna, dalla tragedia di Sofocle e di Eschilo a quella di Euripide, Nietzsche sostiene appunto che in quella di Euripide c’è l’irruzione dello spirito socratico, cioè l’irruzione del ragionamento e della filosofia. Nel romanzo tradizionale settecentesco-ottocentesco l’autore usava interrompere il racconto con le sue riflessioni. Pensiamo alle celebri riflessioni manzoniane sull’azione scenica. Io credo che oggi questa riflessione non si possa più fare, lo spirito socratico non può più esserci nelle creazioni moderne perché l’autore non sa più a chi rivolgersi in questa nostra società di massa. Ho teorizzato perciò lo spostamento della narrazione verso la forma della poesia; la narrazione non è più un dialogo ma diventa un monologo, con l’aspetto formale di un’organizzazione metrica della prosa. La pagina che vi propongo è tratta dal mio romanzo che si chiama Nottetempo, casa per casa, dove narro dell’imbattersi in libri inutili, in libri fasulli e di un’erudizione che non appartiene alla cultura, non appartiene alla letteratura e che forma quella che è La zavorra del sapere, a volte l’errore del sapere. Il protagonista è un giovane intellettuale socialista, nel periodo de1’avvento del fascismo, che per il suo impegno politico, sarà costretto ad andare in esilio in Tunisia. Il suo antagonista è un barone decadente dannunziano che, nella ricca biblioteca di famiglia, cerca insistentemente un libro sui mormoni che non trova e allora dice:

Erano primieramente libri ecclesiali, per i tanti monaci, parroci, arcipreti, canonici, ciantri, provinciali, vescovi dentro nel suo casato, dalla parte dei Merlo e dei Cìcio. Erano controversie storiche, teologiche, vite di santi, di missionari martiri, dissertazioni, apologie, come ad esempio, e solo fra quei in volgare, Delle azioni eroiche, virtù ammirabili, vita, morte e miracoli del B, Agostino Novello Terminese capi dieci, Apologia dell’Accademico Tenebroso fra i Zelanti intorno alla nascita di santa Venera in Jaci contro gli argomenti del p. Giovanni Fiore, L’ardenza e tenacità dell’impegno di Palermo per contendere a Catania la gloria di aver dato alla luce la regina delle vergini e martiri siciliane S.Agata, dimostrate nell’intutto vane ed insussistenti in vigor degli stessi principi e dottrine de’ Palermitani scrittori.

Il barone tirava fuori dagli scaffali i volumi con disgusto, 1l fazzoletto al naso per la polvere che s’alzava da quelle carte. E c’era poi tutto quanto riguardava Cefalù, il suo Circondario, da Gibilmanna a Gratteri, a Castelbuono, a Collesano, fino a Làscari, a Campo Felice, a Pòllina… E copia del Rollus rubeus dei diplomi del Re Ruggero, degli atti del processo al vescovo Arduino, le storie di Cefalù del Passafiume, dell’Aurìa, del Pietraganzili… Libri di scienza come la Flora palermitana, la Stoia naturale delle Madonie, I Catalogo ornitologico del Gruppo di Malta, il Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali delle Madonie e luoghi adiacenti, il Catalogo dei Crostacei del Porto di Messina, il Trattato sui novelli pianeti telescopici… E ancora le istruzioni per adoperare gli specchi inclinati, i rimedi contro la malsanìa dell’aria, la memoria intorno ai gas delle miniere di zolfo… Che puzza, che polvere, che vecchiume! Ne avrebbe volentieri fatto un grande fuoco don Nené, per liberare, ripulire, disinfestar la casa. E pensò ad altre case del paese in cui v’erano simili libri. Alle antiche case di tutta la mastra nobile, da la guerra fino ad oggi serrate, fredde come tombe, abitate da mummie, da ombre, da cucchi spaventati dalla maramaglia dei reduci, dei villani, che di questi tempi s’eran fatti avversi, minaccianti. Pensò alla casa del Bastardo con tutti quei libri i, ogni stanza, di filosofia, di politica, di poesia, alla villa a Santa Barbara che lo zio don Michele, un pazzo! aveva lasciato a quel Marano, al figlio della gna Sara. Pensò ai gran, palazzi di Palermo, alle canoniche, ai monasteri, ai reclusori, agli oratori, ai conventi. Pensò a Monreale, a San Martino delle scale, all’Arcivescovado, allo Steri, all’Archivio Comunale, ad ogni luogo con cameroni, studi, corridoi, anditi tappezzati di stipi traballanti, scaffali di pergamene scure, raggrinzite, di rìsime disciolte, di carte stanche, fiorite di cancri funghi muffe, vergate di lettere sillabe parole decadute, dissolte in nerofumo cenere pulviscolo, agli ipogei, alle cripte, alle gallerie sotterranee, ai dammusi murati, alle catacombe di libri imbalsamati, agli ossari, allo scuro regno r6so, all’ imperio ascoso dei sorci, delle càmole dei tarli degli argentei pesci nel mar del1e pagine dei dorsi dei frontespizi dei risguardi. E ancora alle epoche remote, ai luoghi più profondi e obliati, ai libri sepolti, ai rotoli persi sotto macerie, frane, cretti di fango lave sale, aggrumati, pietrificati sotto dune, interminate sabbie di deserti. Oh l’incubo, l’asfissia! Dalla sorda e inarrestabile pressura di volumi inutili o estinti, dai cumuli immensi di parole vane e spente sarà schiacciato il mondo, nell’eloquio demente d’una gran Babele si dissolverà, disperderà nell’universo. Per fortuna, don Nené aveva come antidoto, contrasto, il suo segreto enfer, aveva per sollazzo il suo Micio Tempio, e aveva soprattutto, per nutrimento d’anima, di vita, il suo D’Annunzio.

E dove siete, o fiori

strani, o profumi nuovi?

Don Nenè, l’eccentrico pazzo tolstojano – ecco il cugino di mio padre che ritorna

nella narrazione – lascerà in eredità la sua preziosa biblioteca a Pietro Marano, il protagonista, figlio di contadini. Il ragazzo attingerà a questi libri, realizzando la sua educazione sentimentale: <<E i libri, tutti quei libri in ogni stanza lasciati dal padrone don Michele, ‘Vittor Ugo”, diceva ‘Vittor Ugo…” e “Gian Valgiàn, Cosetta…” “Tolstòi” e ‘Natascia, Anna, Katiuscia…”, e narrava, narrava le vicende, nell’inverno, torno alla conca con la carbonella. Narrava ancora di fra Cristoforo, Lucia, don Rodrigo… dei Beati Paoli, Fioravanti e Rizziere, Bovo d’Antona…>> (ecco che ritorna il nostro Manzoni). Ci si può imbattete talvolta nei falsi libri, nei libri ammuffiti, pietrificati, che non significano nulla ma si può avere la fortuna, di incontrare, di attraversare i libri che Harold Bloom chiama canonici. Certo si leggono i libri per la trama, per quello che rappresentano; si legge Stendhal per la passione d’amore, per la sua visione di energia del mondo; si legge Proust per la rappresentazione di un mondo che stava declinando; si legge Kafka per quanto Kafka abbia di profetico, di entusiastico. L’entusiasmo viene da en-theòs, si dice quando si è posseduti dal Dio e molto spesso gli scrittoti sono entusiasti, sono quelli che riescono attraverso la metafora ad essere profetici. A proposito, io ho capito il senso della parola metafora una volta, mentre mi trovavo ad Atene, invitato dall’Istituto Italiano di Cultura, e mi sono visto sfilare davanti agli occhi un camion su cui c’era scritto netaforòi, cioè trasporti! I libri che hanno questa vita – Vittorini diceva che sono libri arteriosi -, che hanno la forza della metafora, riescono ad essere profetici perché con il passare degli anni diventano veramente interpreti del tempo che stiamo vivendo. Don Chisciotte o I promessi sposi, o le opere di Pirandello diventano sempre più attuali in quest’epoca in cui stiamo smarrendo la memoria, l’identità, in cui il potere ci costringe a vivere in un infinito presente, privandoci della conoscenza dell’immediato passato, impedendoci di immaginare l’immediato futuro. Ho intitolato questo mio intervento Cochlias legere, in antico si diceva questo quando si andava per i lidi a raccogliere le conchiglie come un gioco dilettoso. Io credo che la parola “leggere” significhi andare dentro i libri per raccogliere conoscenza, raccogliere raccogliere, sapienza, bel1ezza, poesia; noi leggiamo queste chiocciole che raccogiamo sulla spiaggia, che ci portano dentro il labirinto dell’umanità., dentro il labirinto della storia, dentro il labirinto dell’esistenza. Capire questo significa esorcizzare la nostra consapevolezza della finitezza, la nostra paura, perché io credo che le aggregazioni umane, le società, nascano proprio da questi sentimenti di insicurezza, dalla debolezza della nostra condizione umana. La lettura dei classici ci conforta, ci arricchisce, ci apre nuovi orizzonti. Oggi, in questa epoca della visualità, sembra che i libri non siano più tanto praticati, soprattutto in questo nostro paese che ha avuto una storia particolate. II nostro è un paese culturalmente terremotato che ha avuto una storia diversa da ogni altro paese europeo. La nostra cultura era una cultura in cui affluenti venivano da una cultura alta e da una cultura popolare. L’incrocio di questi due affluenti formava quella che era la cultura tout court. La trasformazione radicale, profonda e veloce del nostro paese – Pasolini ce l’ha spiegato a chiare lettere – da plurimillenario contadino a paese industriale, lo spostamento di masse di persone dal meridione ai settentrione, verso le zone industriali, ha generato uno sconvolgimento culturale: la cultura popolare è stata cancellata: nessuna nostalgia, ma era comunque una ricchezza. Il mondo contadino era un mondo di pena, di sofferenza, di ignoranza, però la cultura popolare era una vera cultura. Poi c’era la cultura alta. Oggi viviamo una cultura media che è stata sicuramente appiattita dall’ossessione per la comunicazione, per la velocità. Io credo che oggi i classici, da Cervantes a Shakespeare a Dante, siano veramente, come dire, i segni, i monumenti di una gande civiltà che nel nostro contesto, nel contesto occidentale è al tramonto. Non sappiamo cosa avverrà dopo questa nostra epoca. Bill Gates ha profetizzato già che il libro sparirà e questo mi ricorda una frase di Victor Hugo in Notre-Dame de Paris, che riguardava l’invenzione della stampa: «ceci tuera cela», questo ucciderà quello, cioè il libro avrebbe ucciso l’architettura. Questo non è avvenuto,

l’ architettura ha continuato ad essere insieme al libro, una delle grandi espressioni umane dell’arte; ma oggi con la comunicazione assoluta, con i mezzi di informazione di massa (internet, televisione) non so quello che avverrà, se la tecnologia, l’elettronica uccideranno il libro, la carta stampata. Ci auguriamo che questo non avvenga e che ci saranno ancora, come diceva Stendhal, «i felici pochi» che possano attingere a questi monumenti dell’umanità che sono i libri di letteratura e la poesia, i romanzi, il teatro. Speriamo che le nuove generazioni, voi, possiate continuare, come i monaci del medioevo, a trascrivete i codici importanti della nostra cultura, della nostra civiltà, del nostro sapere e della nostra poesia.

estratto da Sincronie VII,13

Rivista semestrale di letterature, teatro e sistemi di pensiero

Vecchiarelli Editore 2003

Roma 18/2/2003

Università Tor Vergata

Risorgimento e letteratura il Romanzo post-risorgientale siciliano – Vincenzo Consolo

RISORGIMENTO E LETTERATURA

IL ROMANZO POST-RISORGIMENTALE SICILIANO

(letto all’Università del Connecticut il 1° maggio 2002

pubblicato in “Italian culture” XXI – 2003 Michigan State University Press

pag. 149-163 tradotto in inglese da Norma Bouchard

letto alla Biblioteca della Camera dei Deputati, 2011

pubblicato nella rivista italiana della facoltà di Lingue dell’Università Nazionale di Cordoba, Argentina, pag. 117-130, nel 2011

Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt,

Terra antiqua, potens armis atque ubere glebae;

Oenotri coluere viri: nunc fama minores

Italiam dixisse, ducis de nomine, gentem.

(Esiste una terra, Esperia i Greci la chiamano,

terra antica, potente d’armi e feconda di zolla;

gli Enotri l’ebbero, ora è fama che i giovani

Italia abbian detto, dal nome di un capo, la gente).

(1-Virgilio – Eneide libro III, versi 163-166 )

Ahi, serva Italia, di dolore ostello,

nave senza nocchiere in gran tempesta,

non donna di provincia, ma bordello !

(2-Dante Alighieri -La Divina Commedia – Purgatorio Canto VI – versi 76-78)

Di quell’umile Italia fia salute,

per cui morì la vergine Camilla,

Eurialo e Turno e Niso, di ferute

(3-Dante Alighieri – La Divina Commedia – Inferno Canto I -versi 106-108)

Italia mia, benché il parlar sia indarno

a le piaghe mortali

che nel bel tuo corpo sì spesso veggio,

piacemi almen che’ miei sospir sian quali

spera ‘l Tevere e l’Arno

e ‘l Po, dove doglioso e grave or seggio.

(4-Francesco Petrarca – Le Rime – CXXVIII – versi 1-6)

O patria mia, vedo le mura e gli archi

e le colonne e i simulacri e l’erme

torri degli avi nostri,

ma la gloria non vedo,

non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi

i nostri padri antichi. Or fatta inerme,

nuda la fronte e nudo il petto mostri.

Oimè quante ferite,

che lividor, che sangue!

(5-Giacomo Leopardi – Canti – All’Italia -versi 1-9)

Si potrebbe continuare formando una vasta antologia poetica in cui l’idea o l’ideale dell’Italia, come unità di terra, di popolo, di lingua, di cultura è stato vivo e presente molti secoli prima che l’unità politica italiana si concretizzasse.

I versi sopra riportati dell’Eneide di Virgilio appartengono a un poema concepito in gloria dell’Italia, di Roma, della gens Julia, di Ottaviano Augusto. Dalla fine dell’impero romano, dalla frantumazione dell’Italia in varie regioni o città stato, dalle invasioni straniere e dalle guerre che dilaniano quell’antica terra, non è nei poeti, da Dante in poi, che rimpianto dell’antica grandezza, dolore per l’infinita decadenza, invettiva nei confronti dei responsabili di tanta miseria. Nasce allora da questo rimpianto, dolore e furore l’idea di una rinascita, del Risorgimento, il movimento di pensiero e il processo politico che culmina con l’Unità del 1861, ma che ha i suoi sviluppi ancora con la terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto e con la conquista di Roma del 1870. Ha un’origine letteraria dunque l’ideale del Risorgimento, ma diviene processo politico con l’età napoleonica. Si riferisce esso certo alla Rivoluzione francese, come rivolta contro l’assolutismo e l’affermazione dei principi di Libertà, Uguaglianza, Fraternità, dei principi di democrazia vale a dire nel futuro statuto nazionale. Alla Rivoluzione francese si riferisce l’ideale risorgimentale e quindi anche alla Rivoluzione e all’indipendenza americana. Il termine risorgimento ha la sua matrice nel Rinascimento, il secolo d’oro italiano, ma rimanda forse ancora a un archetipo religioso, alla Resurrezione del Cristo. Ma, scrive Gramsci, “Nasce nell’800 il termine ‘risorgimento’ in senso più strettamente nazionale e politico, accompagnato dalle altre espressioni di ‘riscossa nazionale’: che è un’idea, un ideale non più o non solo poetico, ma intellettuale, di pensatori, di politici che cospirano, lottano per liberare l’Italia dalle dominazioni straniere, restituire alla sua Unità, monarchica, come l’ha voluta e ottenuta Cavour, o repubblicana, come l’ha desiderata Mazzini.

E il popolo? Il popolo soprattutto nel Meridione, nel Regno borbonico delle Due Sicilie, il popolo soprattutto dopo le insurrezioni del 1848, ha inteso i termini Risorgimento, riscossa e riscatto, non o non soltanto in senso di liberazione nazionale, ma di liberazione, riscatto sociale: liberazione dalla schiavitù feudale in cui le masse dei contadini erano state tenute nel sistema economico di tipo feudale; liberazione dalle miserie urbane in cui si trovavano i popolani di città come Napoli o Palermo; liberazione per tutti dalla miseria, malattie, ignoranza.

Era questo il popolo in cui era penetrato, intorno agli anni Cinquanta, il messaggio degli intellettuali, dei politici. Quel popolo, quella plebe che prima

aveva gioito, ballato e applaudito intorno ai palchi in cui erano stati impiccati o ghigliottinati i protagonisti della Rivoluzione napoletana del 1799, patrioti come Francesco Caracciolo, Eleonora Fonseca Pimentel, Mario Pagano, Domenico Cirillo… “In tutta la sua storia posteriore, fino alla sua definitiva caduta, in tutti i momenti di pericolo, si sente nella monarchia (borbonica), l’attesa, trepida di speranza, che si ripeta il miracolo del 1799 e dal suolo napoletano prorompano a salvarla contadini e lazzari e briganti” scrive Benedetto Croce in Storia del Regno di Napoli.(6) Quei contadini, quei lazzari che, ancora nel 1857, affrontano e sopraffanno i soldati della spedizione del mazziniano Carlo Pisacane, quei soldati che erano approdati nel Salernitano, presso Sapri, per liberare le masse popolari. Il Pisacane, sopraffatto, si uccide.

“Eran trecento, eran giovani e forti, / e sono morti!” è il ritornello della poesia La spigolatrice di Sapri (7) di Luigi Mercantini.

Ma in Sicilia la situazione era diversa, più gravi essendo nell’isola le condizioni di sfruttamento e di miseria delle classi popolari. Il Risorgimento come riscatto sociale era quindi penetrato nelle classi popolari, nelle plebi di città e nei contadini e zolfatari dell’interno dell’isola.

Una insurrezione avvenne il 4 aprile del 1859 nel centro storico di Palermo, nel convento della Gancia; un’altra seguì dopo due giorni a Messina: tutte e due furono ferocemente represse. Ma la rivoluzione esplose, da lì a poco,l’11 maggio del 1860, allo sbarco di Garibaldi e dei Mille a Marsala dai due vapori Lombardo e Piemonte, salpati da Quarto, presso Genova.

A Salemi, Garibaldi assunse la dittatura col motto “Italia e Vittorio Emanuele”. Ai mille garibaldini partiti da Quarto, si aggiunsero man mano i volontari, i “picciotti”, sicché alla conquista o liberazione dell’isola, l’esercito garibaldino ammontava a cinquantamila soldati.

Durante la campagna siciliana esplodono subito le contraddizioni, il conflitto tra i due modi di intendere il Risorgimento: quello popolare, come rivoluzione e riscatto sociale; e quello borghese e intellettuale, come liberazione dalle dominazioni straniere del paese, come unità politica sotto forma di repubblica o di monarchia.

Man mano che i garibaldini procedevano, di battaglia in battaglia, nella liberazione della Sicilia dal giogo borbonico, qua e là in vari paesi o villaggi avvenivano rivolte popolari contro le locali classi egemoni, contro i borghesi proprietari terrieri, usurpatori di terre demaniali. E i garibaldini dovevano accorrere per reprimere queste forme di jacquerie . É stata questa la pagina più drammatica e dolorosa di tutta l’epopea risorgimentale. “É da studiare la condotta politica dei garibaldini in Sicilia nel 1860, condotta politica che era dettata da Crispi: i movimenti di insurrezione dei contadini contro i baroni furono spietatamente schiacciati e fu creata la Guardia Nazionale anticontadina;

è tipica la spedizione repressiva di Nino Bixio nella regione catanese, dove le insurrezioni furono più violente” scrive Gramsci (Il Risorgimento) (8).Ad Alcara Li Fusi, a Prizzi, Licata, Randazzo, Linguaglossa, Biancavilla e soprattutto a Bronte scoppiarono queste rivolte. Rivolte di contadini e braccianti contro i cosiddetti civili (sorci o cappelli venivano chiamati). “Implacabile la reazione del Governo garibaldino, che nel catanese inviò una spedizione al comando di Bixio, il quale prometteva di dare un esempio tremendo avvertendo: ‘o voi rimanete tranquilli o noi in nome della Giustizia e della Patria nostra vi distruggiamo come nemici dell’umanità’, e infatti restaurava l’ordine con pugno di ferro, riducendo i contadini alla ragione coi consigli di guerra e le fucilazioni sommarie”.

Sulle due rivolte, di Alcara e di Bronte, parleremo più avanti per i riflessi che esse hanno avuto in ambito letterario.

Le contraddizioni fra le due visioni o concezioni del Risorgimento in Sicilia, le si vedono già nel libro-memoria del garibaldino piemontese Giuseppe Cesare Abba, Da Quarto al Volturno-noterelle di uno dei Mille,(9) libro agiografico, intriso spesso di retorica, ma che qua e là ha delle smagliature per cui s’intravvede la cruda realtà.

“13 maggio. Salemi. Una donna, con panno nero giù sulla faccia, mi stese la mano borbottando.

Che cosa? – dissi io.

Staio morendo de fame, eccellenza!

Che ci si canzona qui? Esclamai: e allora un signore diede alla donna un urtone, e mi offerse da bere, un gran boccale di terra. Fui lì per darglielo in faccia: ma accostai le labbra per creanza, poi piantai lui per raggiungere quella donna. Non mi riuscì di trovarla”(10) scrive Abba e ancora oltre, e più significativamente: “ Mi sono fatto un amico. Ha ventisette anni, ne mostra quaranta: è monaco, e si chiama padre Carmelo. Sedevamo a mezza costa del colle, che figura il calvario con le tre croci, sopra questo borgo, presso il cimitero. Avevamo in faccia Monreale, sdraiata in quella sua lussuria di giardini; l’ora era mesta, e parlavamo della rivoluzione. L’anima di padre Carmelo strideva. Avrebbe voluto esser uno di noi, per lanciarsi nell’avventura col suo gran cuore, ma qualcosa lo trattiene dal farlo.

Venite con noi, vi vorranno tutti bene.

Non posso.

Forse perchè siete frate ? Ce n’abbiamo già uno. E poi, altri monaci hanno combattuto in nostra compagnia, senza paura del sangue.

Verrei, se sapessi che farete qualcosa di grande davvero: ma ho parlato con molti dei vostri, e non mi hanno saputo dire altro che volete unire l’Italia.

Certo; per farne un grande e solo popolo.

5

Un solo territorio…In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre, soffre: ed io non so se vogliate farlo felice.

Felice! Il popolo avrà la libertà e le scuole…

E nient’altro! Interruppe il frate: – perchè la libertà non è pane e le scuole nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi Piemontesi; per noi, qui, no.

Dunque, che ci vorrebbe per voi?

Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori grandi e piccoli, che non sono soltanto a Corte, ma in ogni città, in ogni villa.

Allora anche contro di voi frati, che avete conventi e terre dovunque sono case e campagne!

Anche contro di noi; anzi, prima che contro d’ogni altro. Ma col Vangelo in mano e colla croce. Allora verrei. Così è troppo poco. Se io fossi Garibaldi, non mi troverei, a quest’ora, quasi ancora con voi soli.

Ma le squadre?

E chi vi dice che non aspettino qualcosa di più ?

Non seppi più che rispondere e mi alzai.”(11)

Qualcosa di più aspettavano da quella rivoluzione le squadre dei contadini, dei picciotti che s’erano uniti ai Mille di Garibaldi. Aspettavano Libertà e Giustizia, ripristino dei loro diritti da sempre conculcati, liberazione dallo sfruttamento dei feudatari e dei loro rappresentanti nel feudo, che erano i soprastanti, i gabelloti, i campieri, quelli che sarebbero diventati i capi della mafia rurale.

Compiutasi l’Unità d’Italia, formatosi lo Stato monarchico, sorse subito, nelle plaghe meridionali del Regno, e soprattutto nel ceto popolare di Sicilia un sentimento di delusione per le aspettative, le speranze tradite di un cambiamento sociale. Nel nuovo stato unitario le condizioni dei contadini e dei braccianti nonché migliorare, erano, se possibile, peggiorate, per nuove tasse, dazi e balzelli che gravavano sul ceto popolare, per l’obbligo della leva militare, che durava cinque anni…In più, contadini e braccianti, avevano visto tornare al potere i nobili e i borghesi di prima, i trasformisti di sempre, e constatato che con il nuovo Regno nulla nella sostanza era cambiato. La delusione e il malcontento fecero riesplodere in Sicilia i ribellismi. Nel 1866 a Palermo. Ribellione di 30/40 uomini in armi che durò sette giorni e mezzo e che fu repressa dal generale piemontese Raffaele Cadorna. Scrive il marchese di Torrearsa, esponente della destra moderata “É un fatto che non bisogna ritenere come esplosione accidentale e come conseguenza delle mene dei frati e dei reazionari. Niente affatto: per me è il logico risultato della profonda demoralizzazione delle masse che non mancherebbe di accadere altre volte, se una causa occasionale ne offrisse nuovamente il destro”.(12)

E la causa si presentò ancora nel 1893, con il diffondersi questa volta del messaggio socialista, e con i fatti dei Fasci dei lavoratori, che non possono più

6

ascriversi a un ribellismo istintivo, ma a una precisa consapevolezza di lotta da parte di contadini e zolfatari. Anche i Fasci, i loro scioperi e le loro manifestazioni, furono ferocemente repressi dalle forze dell’ordine statali.

Il Governo di Roma, di mentalità piemontese, di cavouriana borghesia conservatrice, ignorava i problemi del Regno, soprattutto delle plaghe meridionali. Esso doveva amministrare un Paese di 23 milioni di abitanti, in prevalenza rurale e povero, arretrato. Dei 23 milioni di abitanti, 17 milioni erano analfabeti; soltanto il 2,4% sapeva parlare in italiano. 25 anni dopo l’Unità l’Istituto geografico militare potè fornire al Governo una misura definitiva del territorio nazionale (286.588 chilometri quadrati). La classe dirigente dunque, nei primi decenni dell’Unità, del nuovo Regno, si trovò di fronte a un Paese sconosciuto, completamente ignoto soprattutto nella periferia, nel Meridione, in quello che era stato il dispotico e corrotto Regno borbonico delle due Sicilie e in parte anche lo Stato pontificio. É allora in questo periodo che si sentì la necessità di avviare le prime inchieste, pubbliche e private. Inchieste soprattutto, dopo il 1870, sui fenomeni sociali, che i fatti della Comune di Parigi avevano messo in evidenza; fenomeni che avevano dato i loro segni, come abbiamo visto nei ribellismi del 1860, nel ’66 e ancora con i moti della tassa sul macinato, con la renitenza alla leva e con l’incrudelire del brigantaggio. Il quale aveva due facce o nature: una populista, giustizialista, robinoodiana; l’altra reazionaria, mafiosa, di un banditismo vale a dire al servizio della classe dominante, dei feudatari per controllare e sfruttare i contadini. Vengono dunque fatte le prime inchieste pubbliche: Relazioni intorno alle condizioni dell’agricoltura – Atti del Comitato dell’inchiesta industriale – Atti della Commissione per la statistica sanitaria. Nel 1875 e ’76 si svolgono le due più famose inchieste in Sicilia, una pubblica, parlamentare, e l’altra privata: Inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia e Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. Due inchieste in Sicilia: perchè dalla Sicilia arrivavano le relazioni, le notizie più preoccupanti sulle condizioni dei contadini e degli zolfatari. L’una, quella ufficiale, era di taglio ministeriale, da ministero degli Interni e della Giustizia; l’altra, di taglio più politico-sociale, se non umanitario. Dell’inchiesta dei due studiosi Franchetti e Sonnino, di questi due conservatori illuminati, quello che aveva colpito di più l’opinione pubblica nazionale era stato il capitolo supplementare dell’inchiesta, dal titolo Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane: si alzava per la prima volta un velo su una terribile realtà pressoché sconosciuta e l’Italia ne rimaneva inorridita. Inorridita rimaneva anche per un velo che si alzava su un altro fenomeno siciliano: quello della mafia. Già nel 1838 don Pietro Ulloa, procuratore generale a Trapani, aveva inviato al ministro della Giustizia una relazione sullo stato economico e politico della Sicilia, in cui vien fuori l’organizzazione ch’egli chiama

”fratellanza”, e trent’anni dopo, con la rappresentazione della commedia I mafiusi della Vicaria di Rizzotto e Mosca (13), si chiamerà Mafia. “Vi ha in molti paesi delle Fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza riunione, senz’altro legame che quello della dipendenza di un capo, che qui è possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di proteggere un funzionario, ora d’incolpare un innocente. Il popolo è venuto a convenzione con i rei. Come accadono furti, escono dei mediatori ad offrire transazioni pel recupero degli oggetti rubati. Molti alti magistrati coprono queste ‘fratellanze’ di un’egida impenetrabile…”(14) così scriveva Ulloa nella sua relazione.

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Sonnino e Franchetti, dove si diceva di questa specificità siciliana della malavita, della mafia, molti intellettuali l’hanno accolta come una diffamazione dell’Isola, e soprattutto l’etnologo Giuseppe Pitrè e lo scrittore Luigi Capuana. Quest’ultimo scrive un pamphlet contro l’inchiesta dei due studiosi, un saggio dal titolo La Sicilia e il brigantaggio(15).

A quel tempo risale la convinzione in alcuni sicilianisti o nazionalisti oltranzisti, che ogni volta che si mettono in luce i gravi problemi siciliani o italiani, soprattutto problemi di mafia o di corruzione politica, si infanga il buon nome dell’Isola, si nuoce al Paese. Questo sosteneva nel passato il primo ministro Giulio Andreotti quando si scagliava contro il cinema neorealista di Rossellini o di De Sica, sostenendo che i panni sporchi si lavano in famiglia, che voleva dire non si lavano mai. Questo sostiene oggi il primo ministro Berlusconi accusando i serials televisivi, che hanno per argomento la mafia e che vanno sotto il nome de La Piovra, che nuocciono all’economia del Paese: nasce così la cosiddetta Questione meridionale. Questione che dal Fascismo sarà occultata e che riemergerà in tutta la sua drammaticità nel Secondo Dopoguerra. E gli intellettuali, gli scrittori che avevano sognato l’Unità d’Italia, l’avevano sentita come un impegno morale, prima che politico, tramandato dai grandi poeti del passato; gli intellettuali e gli scrittori che avevano anche indossato la camicia rossa dei garibaldini, come Giuseppe Cesare Abba, loro, o i loro figli e nipoti, come hanno reagito di fronte a un Risorgimento che non era quello ideale a cui avevano aspirato? Scrivono essi, con i loro racconti e romanzi, una contro-storia d’Italia, una storia anti-risorgimentale che si può declinare di volta in volta come denuncia di un mancato cambiamento politico e sociale, del trasformismo delle classi dominanti, del tradimento degli alti ideali risorgimentali, dell’immiserimento, nella cinica pratica politica, dei principi democratici. Si può ancora declinare come revanscismo o rimpianto dei vecchi ordini di potere, rimpianto del distrutto regno borbonico. E ancora, in una visione metastorica, in cui ogni volontà o azione ai fini di un cambiamento sociale non è che inganno, poiché l’individuo, l’uomo,di qualsiasi condizione sociale,è fatalmente destinato

8

alla perdita, alla sconfitta: egli è sempre e comunque un Vinto. O al di là di questo assoluto pessimismo, si può declinare in una visione scettica nei confronti della storia. La quale non è che un processo deterministico, in cui le classi o i poteri si spengono e spariscono, vengono sostituiti da altri per una fisica, meccanica necessità.

Stiamo parlando di racconti e romanzi di autori siciliani scritti come critica al Risorgimento. Stiamo parlando della novella Libertà e del romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga, de I Vicerè di Federico De Roberto, de I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, de Il Quarantotto di Leonardo Sciascia e de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Nella novella Libertà racconta della rivolta di Bronte del 1860, della strage dei ‘civili’ e della repressione da parte di Nino Bixio. L’intellettuale conservatore, lo scrittore rivoluzionario Giovanni Verga vede i rivoltosi di Bronte come degli incoscienti ed illusi che hanno creduto nel cambiamento del loro stato sociale e alla fine ne pagano le conseguenze con la morte o il carcere. “Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: “Dove mi conducete? – in galera ? – O perchè ? Non mi è toccato neppure un palmo di terra ! Se avevano detto che c’era la libertà!…”(16)

Ne I Malavoglia la storia è vista dagli umili pescatori di Acitrezza come un evento fuori dalla loro vita, storia che, quando arriva a investirli, non è che portatrice di sciagura, come quella che tocca a Luca, nipote di padron ‘Ntoni , che muore nel 1866 durante la battaglia di Lissa.

De Roberto rovescia la concezione fatalistica verghiana, riporta la sua polemica antirisorgimentale sul piano storicistico, dimostra che vinti non sono gli uomini per destino, ma per precise ragioni storico-sociali, che i potenti, adattandosi con cinismo ai nuovi assetti politici, riescono sempre ad essere, a restare vincitori. Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, neo eletto al nuovo Parlamento italiano dice alla altezzosa zia conservatrice donna Ferdinanda:”La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia di prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d’oggi pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale non è né un popolano, né un borghese, né un democratico: sono io, perchè mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della nobiltà non è e non può essere spento”(17). E conclude: “Ma la storia della nostra famiglia è piena di simili conversioni repentine. Di simili ostinazioni nel bene e nel male…(…) Vostra eccellenza riconoscerebbe subito che il suo giudizio non è esatto.No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa”(18).

I vecchi e i giovani di Pirandello è un grande affresco storico, come I Viceré di De Roberto.É il romanzo del fallimento, pubblico e privato,di tutti i personaggi,

9

sia dei garibaldini del ’60, come Mauro Mortara, sia dei socialisti dei Fasci del 1893, come Lando Laurentano, del borbonico principe don Ippolito Laurentano e della sorella Caterina, dell’eccentrico ed estraneo del mondo, don Cosmo, dei deputati D’Atri, Covazza e Selpi, dei socialisti velleitari Lizio e Pigna, del folle Marco Prèola…Inganni e fallimenti della politica, tradimento del Risorgimento, scandali come quello della Banca Romana…Scrive il critico Carlo Salinari:”Nel romanzo si ha l’acuta consepevolezza di tre fallimenti collettivi: quello del Risorgimento come moto generale di rinnovamento del nostro Paese, quello dell’unità come strumento di liberazione e di sviluppo delle zone più arretrate e in particolare della Sicilia e dell’Italia meridionale, quello del socialismo che avrebbe potuto essere la ripresa del movimento risorgimentale, e invece si era perduto nelle secche della irresponsabile leggerezza dei dirigenti e della ignoranza e della arretratezza delle masse”(19).

Ne Il Quarantotto di Sciascia è messo ancora a fuoco, come ne I Viceré di De Roberto, il trasformismo della classe egemone siciliana. Il barone Garziano, borbonico e reazionario, allo sbarco dei garibaldini ospita a casa sua Garibaldi, Sirtori, Ippolito Nievo, Carini, Türr…e diviene emerito patriota.

“Nunc et in hora mortis nostrae”: fra questi due punti inesorabili, fra questa sorgente e questa foce, fra il presente e la sua fine, sotto l’esiguo raggio tra due tenebre scorre il fiume della vita, si svolge il filo del racconto; dalla riva della lucidità e del disincanto si posa sopra il mondo, sopra gli eventi, lo sguardo freddo di Salina e insieme di Lampedusa; sulla nota bassa e melanconica della consapevolezza della morte s’imposta la sua voce. Morte dell’individuo, del principone, e insieme morte d’un tempo, quello del Regno borbonico, e di una classe, l’aristocrazia siciliana. Con questa visione di disincanto, di scetticismo il Lampedusa interpreta il Risorgimento. E vede così ineluttabile la decadenza dei Gattopardi e l’ascesa degli sciacalli e delle iene come don Calogero Sedara, ineluttabile il cinismo e l’opportunismo del nipote Tancredi, il giusto suo accoppiamento con la bellissima e sensuale Angelica, nipote di Peppe Mmerda. Rifiuta, don Fabrizio, il laticlavio del nuovo senato del Regno che l’inviato del Governo Chevalley viene ad offrirgli, ma accetta la filosofia del giovane rampante Tancredi, simile a quella di Consalvo Uzeda:”Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”(20).

In occasione del centenario dell’Unità d’Italia, fra le celebrazioni dell’anniversario, c’era stata anche una rilettura critica del Risorgimento, la sua liberazione dall’oleografia in cui era stato avvolto. Si rilessero i romanzi sopra citati, ma anche la storiografia critica sino a quel momento negletta. Nel 1963 , Leonardo Sciascia curava e faceva ripubblicare il libro di Benedetto Radice sui fatti sanguinosi di Bronte, già pubblicato nel 1910, Nino Bixio a Bronte.(21) Da questa memoria storica venne tratto il film di Florestano Vancini, sceneggiato

10

dallo stesso Sciascia, Bronte, cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. La filmografia sul Risorgimento era stata fino ad allora di tipo evocativo ed agiografico: Viva l’Italia di Rossellini, 1860 di Blasetti, Camicie rosse di Alessandrini. Il film dunque di Vancini, che faceva scendere dal piedestallo del monumento un eroe come Nino Bixio, aveva suscitato scandalo e polemiche.

Nel clima delle celebrazioni del centenario e nella rilettura del Risorgimento, concepii il mio Sorriso dell’ignoto marinaio. Partii dalla lettura della storiografia risorgimentale, da Croce a De Sanctis, Salvemini, Romano, Romeo, Giarrizzo, Della Peruta, Mack Smith, fino all’eterodosso Renzo Del Carria, al suo Proletari senza rivoluzione (22), e fino alla più minuta memorialistica, alle storie del ribellismo locali del ’60, come la ribellione di Alcara Valdemone, un paese sui Nebrodi, molto vicino al paese dove io ero nato. E ancora avevo percorso la rilettura di argomento risorgimentale, di cui sopra ho riferito. Clamorosamente esplodeva in quegli anni, in cui si leggeva criticamente il Risorgimento, il fenomeno del Gattopardo. Il tono evocativo-romantico di un tempo e di un mondo perduti, aumentava il fascino del romanzo e faceva accettare il suo messaggio conservativo. La visione scettica di Lampedusa, nonché verso il Risorgimento, era verso ogni sconvolgimento d’un ordine (“quell’ebreuccio di cui non ricordo il nome”)(23), d’un ordine che, pur nella sua ineludibile iniquità, possiede una sua naturale armonia che in alto, per lenta distillazione di linfe, può dare i fiori più belli d’una civiltà.

Irritava così il romanzo i neo-risorgimentali, gli intellettuali che, nel nome di Marx, nel nome di Gramsci, al di là d’ogni bellezza, fosse pure letteraria, poetica, credevano nella giustizia, nell’equità come portato della storia, nel rispetto d’ogni diritto e umana dignità, nel recupero alla società d’ogni margine di debolezza e impotenza. Queste istanze, si sa, penetrarono non già nei contadini e braccianti meridionali – com’era accaduto alla fine dell’Ottocento – ché costoro, con l’infrangersi dell’antico sogno della terra, con il fallimento d’una riforma agraria sempre voluta, con il rapido e unico sviluppo in senso industriale del Paese, in massa erano emigrati nel Nord, ma erano penetrate, le istanze, in contesti urbani e industriali, a Torino, a Milano erano deflagrate.

M’ero trasferito nel 1968 dalla mia Sicilia a Milano e subito mi trovai di fronte a uno sfondo industriale, a un conflitto sociale fra i più accesi del dopoguerra, che il potere e le forze della conservazione cercavano di placare con omicidi e stragi, che il terrorismo politico poi, con uguale metodo e uguali misfatti contrbuì a dissolvere; mi trovai di fronte a una profonda crisi culturale, alla contestazione in letteratura operata dai due fronti contrapposti degli avanguardisti e degli sperimentalisti.

Mi trasferii dunque a Milano nel ’68 con l’idea incerta del mio Sorriso, e la

11

nuova realtà, il nuovo clima in cui ero immerso, mi spaesarono, sì, obbligandomi però a osservare, a studiare, a cercare di capire, di capirmi. E passarono anni per definire il progetto, convincermi della sua consonanza con il tempo, con la realtà, con le nuove etiche e le nuove estetiche che essa imponeva, assicurarmi della sua plausibilità. Assicurarmi anzitutto che il romanzo storico, e in specie in tema risorgimentale, passo obbligato, come abbiamo visto, di tutti gli scrittori siciliani, era per me l’unica forma narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente, le sue istanze, le sue problematiche culturali (l’intellettuale di fronte alla storia, il valore della scrittura storiografica e letteraria, la “voce” di chi non ha il potere della scrittura, per accennarne solo alcune) e insieme utilizzare la mia memoria, consolidare e sviluppare la mia scelta stilistica, linguistica originaria, che m’aveva posto e mi poneva, sotto la lunga ombra verghiana, nel filone dei più recenti sperimentatori, fra cui spiccavano Gadda e Pasolini. La struttura poi del romanzo, la cui organicità è spezzata, intervallata da inserti documentari o da allusive, ironiche citazioni, lo connotava come metaromanzo o antiromanzo storico. “Antigattopardo” fu detto il Sorriso, con riferimento alla più vicina e ingombrante cifra, ma per me il suo linguaggio e la sua struttura volevano indicare il superamento, in senso etico, estetico, attraverso mimesi, parodia, fratture, sprezzature, oltranze immaginative, dei romanzi d’intreccio dispiegati e dominati dall’autore, di tutti i linguaggi logici, illuministici, che, nella loro limpida, serena geometrizzazione, escludevano le “voci” dei margini. Era il superamento insomma di quel “fiore” di civiltà, di arte, rappresentato dall’ignoto di Antonello da Messina, il dipinto che fa da leit-motiv al romanzo, superamento del suo ironico sorriso, dell’uscita, lungo la spirale della chiocciola (altro simbolo del libro), dal sotterraneo labirinto, dell’approdo alla consapevolezza, alla pari opportunità dialettica. Romanzo fortemente metaforico quindi il Sorriso. Di quella metafora che sempre, quando s’irradia da un nucleo di verità ideativa ed emozionale, allarga il suo spettro con l’allargarsi del tempo.

Vincenzo Consolo

Note:

(1) Virgilio, Eneide Libro III – versi 163-166 – To -Edizioni Einaud 1974

(2) Dante Alighieri, La divina Commedia, Purgatorio Canto VI versi 76-78

Me – Casa Editrice Giuseppe Principato 1963

(3) Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, Canto I versi 106-108

Me – Casa Editrice Giuseppe Principato 1963

(4) Francesco Petrarca, Le Rime CXXVIII, versi 1-8 Mi Riccardo

12

Ricciardi Editore, 1951 – pag. 183

(5) Giacomo Leopardi, da i Canti, All’Italia, versi 1-9 – Fi Sansoni Editore

1969 – pag.3

(6) Benedetto Croce Storia del Regno di Napoli, Bari – Giuseppe Laterza

& Figli 1966 – pag. 209

(7) Luigi Mercantini, La spigolatrice di Sapri, versi 1-2, Mi – Riccardo

Ricciardi Editore 1963 – pag. 1079

(8) Antonio Gramsci, Il Risorgimento, Roma – Editori Riuniti 1971 – pag.133

(9) Giuseppe Cesare Abba, Da Quarto al Volturno,Roma – Gherardo Casini

Editore 1966

(10) prima citazione stesso volume – pag. 43

(11) seconda citazione stesso volume – pag.67-68

(12) Francesco Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, vol. I (citazione di

Torrearsa), Pa – Sellerio Editore 1984 – pag. 208-209

(13) Giuseppe Rizzotto e Gaspare Mosca – commedia rappresentata per la

prima volta nel 1863

(14) Leonardo Sciascia, Opere 1971-1983 in Cruciverba (citazione di Pietro

Ulloa) Mi – Bompiani 1989 – pag. 1107-1108

(15) Luigi Capuana, La Sicilia e il brigantaggio, Roma – Editore Il Falchetto

1892

(16) Giovanni Verga, Tutte le novelle, da la Libertà, Mi – Mondadori 1971

pag. 338

(17) Federico De Roberto, I Vicerè, Mi – Garzanti Editore 1963

prima citazione– pag. 652

(18) seconda citazione stesso volume – pag. 654-655

(19) Carlo Salinari, Boccaccio, Manzoni, Pirandello, Roma – Editori Riuniti

1979 – pag. 185

(20) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Mi – Giangiacomo

Feltrinelli Editore 1974 – pag. 36

(21) Benedetto Radice, Bino Bixio a Bronte, Caltanissetta – Edizioni

Salvatore Sciascia 1963

(22) Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, Roma – Savelli Editore

1975

(23) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Mi – Giangiacomo

Feltrinelli 1974 – pag. 211

Milano, 13.4.2011

Una visita a Palermo

Incontri : Scrittori d’oggi e tradizione classica

VINCENZO CONSOLO

PADOVA, 01/06/1995

Ringrazio i due presentatori, il professor Mariani e il professor Pianezzola. Sono onorato di essere qui a Padova, di essere in questa gloriosa università. Ricordavo al professor Pianezzola che sono già stato qui venti anni fa, nel ‘76, invitato nella sua aula dal prof. Folena, quando era uscito il mio romanzo, che si intitolava Il sorriso di un ignoto marinaio. C’era stato un linguista che aveva messo in versi la mia prosa, rivelando in qualche modo quella che è la mia sperimentazione linguistica e la mia concezione dello scrivere quelli che si chiamano romanzi; ma su questo poi spero di avere occasione di soffermarmi.

Io non ho pratica universitaria; ci sono molti miei colleghi scrittori che sono anche universitari; io li invidio perché, avendo pratica didattica, sono abituati alle aule universitarie. Quindi mi scuso, metto le mani avanti per le mie esitazioni, per le mie inceppature e tutto quanto non rende fluido il linguaggio. Ecco, io non parto, dovendo affrontare questo tema, il tema del ritorno, del nÒstoj, non parto dall’archetipo, da Omero, dall’Odissea, ma voglio partire proprio dalla mia terra, dal primo degli scrittori siciliani che sono emigrati, che sono andati fuori dall’isola e che poi sono tornati: voglio partire da Verga.

La mia terra, l’isola, la Sicilia, è una terra estrema, che ha sempre, da una parte, persone non felici socialmente, che, spinte dalla necessità, sono state portate ad emigrare; ma questo non solo dalla Sicilia, ma da tutto il meridione, come voi sapete, e anche da zone depresse di questo Veneto. Però da parte degli intellettuali, degli scrittori c’è sempre stata, se non la necessità, il desiderio di arrivare al centro, di lasciare questa periferia incerta, cercando un centro che in volta in volta si identificava in Roma, in Firenze, ma soprattutto in Milano.

Verga, per non andare molto lontano, è stato il primo di questi emigranti, il primo di questi scrittori che ha lasciato l’isola per arrivare a Firenze, che era allora capitale d’Italia, e quindi a Milano.

Quando giunse a Milano, un giorno di novembre del 1872, immaginava di trovare una città immobile come era Firenze, capitale allora d’Italia, come dicevo, ma anche capitale della cultura, capitale della lingua; aveva già una carriera ben disegnata di scrittore: fino a quel momento aveva scritto, da giovane, I carbonari della montagna, Amore e Patria, Sulle lagune .

Ma a Firenze aveva lasciato questi temi di tipo storico-patriottico, e aveva intrapreso un altro filone, che poi è stato definito “mondano”: romanzi d’amore e passione, che si chiamano La peccatrice, Eva, Tigre reale, Eros, ecc.

E dunque giunge a Milano nel 1872, con un biglietto di presentazione molto ambizioso e molto gratificante per quell’epoca: era l’autore della Storia di una capinera; era il tema, allora molto di moda, di derivazione diderotiana, manzoniana della malmonacata. E quindi si presentava nei salotti milanesi, nei salotti delle varie contesse, della contessa Maffei, Castiglione o altre contesse, con questo affascinante biglietto da visita. Ma si presentava soprattutto col suo fascino di meridionale, di uomo taciturno e misterioso. Affascinava soprattutto le signore, in questi salotti, al punto da suscitare la gelosia e l’ira di Carducci perché sembra che abbia, in qualche modo, corteggiato l’amante di Carducci, Lidia, e Carducci manda un biglietto iratissimo a questa sua amante, dicendo che questo parvenu si presenta con un falso titolo, come cavaliere; per di più, è uno che ha scritto un romanzo epistolare, che era appunto la Storia di una capinera, e, ancora peggio, è un siciliano e quindi un uomo volgare. Il vate era pieno di furori, come voi sapete.

Quindi Verga immagina la società di Milano come una società assolutamente immobile. Ma Milano, nel ‘72, immobile non era: era in preda alla prima rivoluzione industriale; era una città in grande movimento: si aprivano le fabbriche, si apriva la Pirelli & Co. per la lavorazione della gomma e poi, naturalmente, anche opifici; il conte Melzi d’Eril aveva regalato al Comune delle sue proprietà, dove erano sorti nuovi quartieri; erano sorte nuove stazioni ferroviarie; c’era un grande movimento commerciale. Naturalmente, con questa nuova rivoluzione industriale incominciavano le prime conquiste sociali: nel ‘72 si apriva a Milano la prima sezione dell’Internazionale socialista, a Lodi si stampava un giornale che si chiamava […]; Garibaldi sciveva al direttore di questo giornale, a Bignami, dicendo del grande impegno che aveva questo giornale nei confronti della classe lavoratrice.

Verga, di fronte a questo mondo che non conosceva, che non capiva, si trovò immediatamente spiazzato e cadde in crisi, come spesso capita alla letteratura nei confronti della storia, della storia nel momento in cui si svolge. Questa rivoluzione industriale culmina nel 1881 con l’Esposizione universale di Milano. In questa esposizione Arrigo Boito tiene un discorso in uno dei padiglioni, un discorso tutto inneggiante al progresso, alla nuova era che avanzava; alla Scala si rappresenta il Ballo Excelsior con i versi di Marenco, dove si inneggia appunto alle nuove scoperte, all’elettricità; è una sorta di balletto a ritmo di polka, dove si parla appunto del traforo del Sempione, della scoperta dell’elettricità; insomma, si apriva tutto un mondo di grandi promesse. Verga rimane assolutamente dubbioso di tutto questo e la sua crisi culmina con l’81, l’anno della pubblicazione dei Malavoglia; ma questa svolta stilistica di Verga incomincia già negli anni precedenti. I primi segni si avvertono in un racconto, un racconto singolare che lui poi ha ripudiato, anzi scrive al suo traduttore francese, al […], che è assolutamente un racconto brutto, che non vuole che si traduca in francese. Però è un racconto singolare, perché è una svolta di epifania di quella che poi sarà la sua confessione stilistica, il suo ritorno in Sicilia. Questo racconto si chiama La storia del castello di Trezza. E’ un racconto di tipo gotico, dove c’è una cornice di tipo medievale e poi, dentro questa cornice, una storia contemporanea, dove c’è una contessa, la contessa Violante, che guarda dall’alto di questa torre le casipole e i fariglioni, che sono gli elementi che compariranno poi nei Malavoglia; li guarda dall’alto e prova compassione verso questa povera gente che abita in questa spiaggia, che è la spiaggia di Aci Trezza. Poi, quello che sarà il manifesto della sua svolta stilistica sarà un racconto che si chiama Fantasticheria. Natalino Sapegno dice che Verga, con questa sua crisi, ritorna con la memoria alla terra delle madri, ritorna alla sua Sicilia, al mondo intatto della sua infanzia.