Il tema del viaggio è un contenuto della

realtà extratestuale e dell’immaginario (tanto dell’autore quanto del lettore)

che ritorna in opere diverse: si ripete dunque in forme riconoscibili pur

articolandosi ogni volta in modi irripetibili all’interno di costruzioni dotate

ognuna di una propria individualità. Questo contenuto può riguardare

personaggi, passioni, ambienti, eventi, immagini1 . Il viaggio è un evento. In

genere si tratta di un accadimento che coinvolge due o più persone: dopo un

percorso (di una di esse o di tutte, non importa), esse entrano in contatto fra

loro in modo volontario o involontario, programmato in partenza o del tutto

casuale2 . Nel 1993 Consolo ammette: I poli poi, per ragioni di vita e per

scelta ideologica, si sono allontanati, sono diventati Palermo e Milano. E

questi due poli mi hanno fatto essere, oltre che laconico, scrittore scisso,

dalla doppia anima, dal doppio accento. Ma forse no, forse allo storicismo del

vecchio mondo palermitano ho sostituito lo storicismo dell’attuale mondo

milanese3 . I lettori entrano nel mondo della narrazione consoliana attratti non

da questa frase tradizionale “C’era una volta” ma tramite un procedimento ben

diverso e cioè l’uso della congiunzione che apre la storia. E la chiarìa

scialba all’oriente, di là di Sant’Oliva e della Ferla, dall’imo sconfinato

della terra sorgeva nel vasto cielo, si spandeva — ogni astro, ogni tempo

rinasce alle scadenze, agli effimeri, ai perenti si negano i ritorni, siamo

figli del Crudele, pazienza. N, 5 E poi il tempo apre immensi spazi,

indifferenti, accresce le distanze, separa, costringe ai commiati — le braccia

lungo i fianchi, l’ombra prolissa, procede nel silenzio, crede che un altro gli

cammini accanto. SP, 11 Quando la voce del narratore inizia in questo modo, non

è difficile, come sostiene Remo Ceserani, “sospendere la sua vita normale, abbandonare

il mondo in cui scorre la sua vita e trasferirsi, se si sente attirato dalla voce

del narratore e dall’interesse delle vicende narrate […]”4 . Il lettore subito

sin dall’inizio ha impressione di affrontare la continuazione della storia già

raccontata. Consolo riesce a trasformare il passato, anche quello lontano, in

una realtà somigliante agli eventi presenti. Il ciclo della narrativa

consoliana ammette la rappresentazione della Sicilia in varie fasi della sua storia.

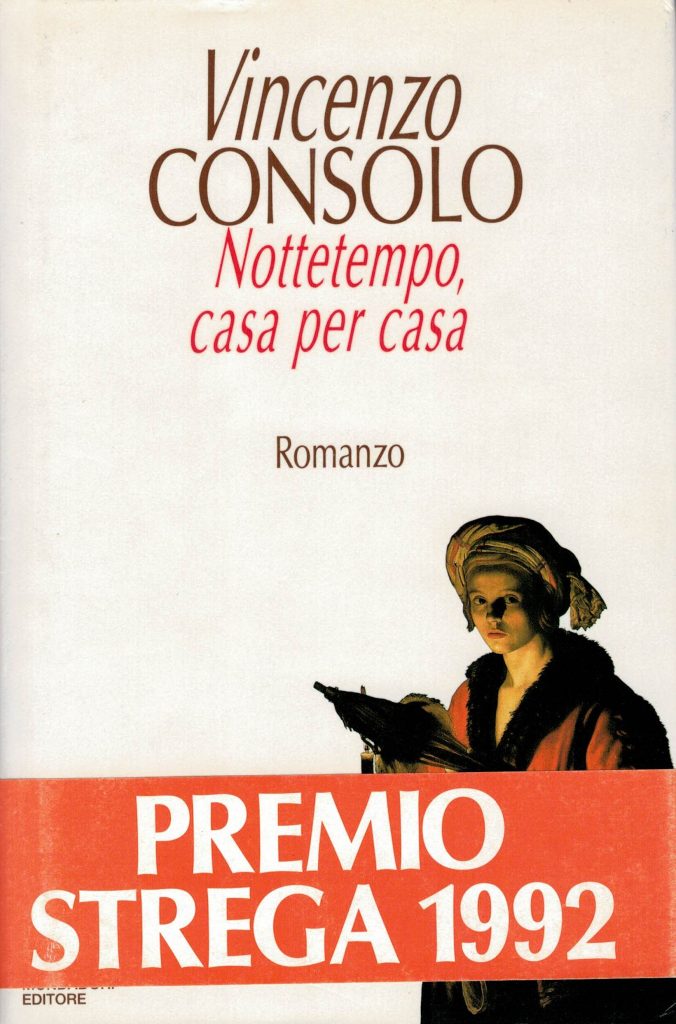

L’azione del romanzo Nottetempo3, casa per casa si svolge a Cefalù, negli anni

del sorgere del fascismo. Non è racconto di viaggio, o guida, tuttavia con un

viaggio si onclude. Qui Petro vive una sua educazione sentimentale, politica,

letteraria, scontando sulla propria pelle lo sforzo del rapporto con una realtà

che sfugge ad ogni razionalità, che si lascia dominare da quella “bestia

trionfante” che stravolge quel mondo, che sembra fargli perdere antichi

equilibri e antichi profumi, e trova nel fascismo la sua più compiuta

incarnazione5 . C’è il risentimento verso una patria perduta e le persone che

non si accorgono della perdita. E qui non si parla solo di un confine

siciliano, ma di un oggi che comprende anche altri luoghi. Certo, il discorso

della lingua è chiaro. Consolo ha sempre cercato di scrivere in un’altra lingua

ed è quello che ha sempre irritato i critici, il fatto di “uscire dai codici,

di disobbedire ai codici”6 .

Il viaggio di Nottetempo, casa per casa, è la fuga di Petro da un mondo nel

quale egli vede la civiltà in via di travolgimento e per il quale avverte ormai

odio, al punto da fargli maturare una condizione che egli non sa se, ed

eventualmente quando, vorrà modificare, e quando eventualmente (“Non so adesso”

dice, quasi come Fabrizio Clerici diceva dell’itinerario che avrebbe potuto

prendere l’ulteriore sua peregrinazione) perché le ragioni dell’odio sono per

lui diverse da quelle che muovono l’anarchico Schicchi, non politiche in senso stretto,

non di fazione: e tali ha scelto di mantenerle “in attesa che passi la bufera”,

senza fraintendimenti e perciò nello stesso esilio vivendo scostato da

Schicchi, nella cui prassi riconosce la stessa matrice che ha causato la sua

partenza, “la bestia dentro l’uomo che si scatena ed insorge, trascina nel

marasma, la bestia trionfante di quel tremendo tempo, della storia, che

partorisce orrori, sofferenze” (N, 170)7 . La partenza di Petro assume un

valore emblematico, e in realtà, diventa aterritoriale. 5 Il romanzo Nottetempo, casa per casa contiene

il numero maggiore di elementi raffiguranti la nozione di allontanamento:

l’allusione all’inespresso, alla ritrazione, al rischio dell’afasia, del

silenzio. Pervenuto in prossimità di Tunisi, rimasto solo sul ponte del

piroscafo, Petro lascia cadere in mare un libro che l’anarchico gli aveva posto

in mano per alimento politico, e pensa ad un suo quaderno, sentendo che,

“ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato,

sciolto il grumo dentro, avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore” (N,

171): un quaderno perciò egli porta con sé quale viatico dell’esilio, dove

potrà da lontano nominare il dolore, e perciò — comprendendolo — risolverlo, e

questo è tutto il corredo che la sua scelta presuppone8 . Il protagonista di

Nottetempo, casa per casa è un esiliato che rompe a un tratto la condizione di esilio

attraverso la scrittura, diversamente dagli altri, dal padre, ad esempio, che

non può farlo. Il libro si apre con una scena notturna in cui si disegna la

figura oggi rara della malinconia, desueta almeno, in cui la depressione si

svela nel rapporto con la luna piena: quella del licantropo. La cultura

popolare ci ha tramandato vari frammenti intessuti su questa figura, dominata

da un dolore insopportabile che equivale ad un esilio. Come dice l’epigrafe

della Kristeva posta all’inizio del libro, quel dolore equivale a vivere sotto

un sole nero, che può anche stare per l’immagine della luna. È un tentativo di

liberazione dell’angoscia attraverso l’animalità, la fuga, la corsa9 . La

coscienza del dolore proprio e altrui indica una prospettiva che rende

possibile la riflessione su un altra persona. La sofferenza non è qualcosa di

peggiore che richiede il rimandere nascosti. Al contrario, è necessario

prenderla in considerazione quando si vogliono determinare i limiti del potere

umano. Consolo, indicando la sofferenza come l’esperienza fondamentale

dell’esistenza, non si discosta dal discorso sempre più urgente sulla

condizione degli emarginati nel mondo postmoderno. Così Petro fugge, come

Consolo, e “spariva la sua terra mentre egli se ne andava (N, 168).

Petro è spinto da una parte dalla forza

irrazionale di un fascismo che prometteva giustizia e riscossa, specchietti

delle allodole delle dittature incipienti, dall’altra è attratto da quel

socialismo-anarchico la cui contestazione, però, gli appare violenta e

drasticamente tragica. Decide per una ”fuga”, che non è disimpegno, ma scelta

chiara, il che illustra la scena finale: “si ritrovò il libro dell’anarchico,

aprì le mani e lo lasciò cadere in mare” (N, 171). La marginalità del gesto,

tuttavia, non gli scongiura la necessità della fuga da Cefalù, dalla città che

aveva amato nelle cose e nelle persone, e che ora gli era caduta dal cuore “per

quello ch’era avvenuto, il sopravvenuto, il dominio che aveva presa la peggiore

gente, la più infame, l’ignoranza, la violenza, la caduta d’ogni usanza,

rispetto, pietà…” (N, 166); e perciò egli si spinge all’esilio in Tunisia, dove

si reca partendo nottetempo da Palermo, su di un vapore che pure nasconde il

capo anarchico Paolo Schicchi (altro personaggio reale)10. Anche Consolo,

quando si è trasferito a Milano aveva intenzione di raccontare quella Milano

dei contadini siciliani che diventano operai. Ben presto capì che per farlo

aveva bisogno della distanza della metafora storica. È quello che Cesare Segre

acutamente ha sottolineato come peculiarità del suo modo di scrivere: “è il

distanziamento, il bisogno di distanziarsi, anche geograficamente”11. Il motivo

del viaggio, nel primo lavoro: La ferita dell’aprile, si svolge sul doppio

versante del riportarsi all’indietro dell’io narrante al tempo della propria

adolescenza, e di un attraversamento di diversi piani linguistici alla ricerca

di uno stile che si conquista una propria misura espressiva12. E per restituire

alla storia il misterioso e l’ignorato che è nell’uomo e nella collettività,

Consolo sceglie fin da questo primo romanzo la dimensione della memoria e

l’idea del viaggio13. Il labirinto evidenzia cioè nella sua stessa forma

figurale, in quanto metafora assoluta che si sostanzia di un retroterra

religioso e mitologico, la struttura del congetturare dialettico, di quel

mirare alla fine 10 del processo ermeneutico come al proprio fine, implicito

nel viaggioverso-il-centro e nel viaggio-di-ritorno di Teseo come in tutte le

successive varianti del mitologema14. In appendice ai capitoli di più acuminato

spessore del suo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Consolo ha inserito,

infatti, un ventaglio di documenti storici che fanno corpo organico con la

narrazione, esplicitando ciò che essa lascia nel margine dell’intuitivo. Aldo

M. Morace sostiene che così viene spezzata l’unità tipica del racconto storico,

ma anche la finzione narrativa stessa, in modo da chiamare in causa il lettore,

secondo l’esigenza brechtiana dello straniamento e secondo la suggestione

adorniana circa la necessità, per l’opera d’arte, di portare impresse nelle

proprie strutture formali le stigmate della negatività rinunciando alla forma

compatta ed armoniosa che attesterebbe la conciliazione con la società

esistente15. Se il romanzo, e in particolare il romanzo storico si esprime

attraverso le tensioni formali, come sostiene Flora Di Legami16, la prosa di

Consolo corrisponde pienamente a questa immagine. L’autore introduce,

trasformato, il topos ottocentesco del manoscritto: esso non è più l’espediente

narrativo su cui costruire la trama del romanzo, ma un documento immaginario

capace di suffragare, con la sua verosimiglianza linguistica, l’effettualità

degli avvenimenti narrati. E così il Mandralisca, mosso dall’ansia di

verificare le affermazioni dell’Interdonato, compie un viaggio in alcuni paesi

del messinese, che gli farà conoscere le condizioni di miseria e sfruttamento

in cui versano i contadini, ma soprattutto lo porterà ad essere testimone

diretto dell’insurrezione di Alcara contro i Borboni nel maggio 1860. Quello del

Mandralisca risulta un viaggio di tipo vittoriniano, di progressiva maturazione

e di crescita etico-politica, ma anche di discesa del nostro tempo. Interviste

a Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Ignazio Buttita, dal

programma radiofonico di Loredana Cacicia e Sergio Palumbo, prodotto e

trasmesso da Rai Sicilia nel 1991. Palermo, Officine Grafiche Riunite, 2013, p.

52. L’intellettuale

al caffé. Incontri con testimoni e interpreti all’interno

delle contraddizioni della storia e della ragione, di cui sperimenta

l’impotenza operativa17. Nel contesto della dominazione anche fisica delle

nuove forze — come prova di contrapposizione ad esse — appare anche il problema

delle riflessioni morali che espongono solo la dimensione degli abusi. Consolo

la rievoca tramite l’introduzione della situazione di caos: accanto alle forze

naziste spuntano le proteste degli operai, crescono l’incitazione intorno alla

Targa Florio e infine la sconfitta degli anarchisti. Questo caos viene

preceduto nella narrazione dal segnale riferito alla follia della famiglia

Marano, il che suggerisce la conseguente spirale della perdita di senno. Solo

la ragione si oppone al regime, al male atavico dell’uomo, alla distruzione

della memoria e dei valori della terra e della società18: Ora sembrava che un

terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo fra gli uomini e

il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale, spingesse ognuno

nella sfasatura, nella confusione, nell’insania. E corrompeva il linguaggio, stracangiava

le parole, il senso loro, il pane si faceva pena, la pasta peste, la pace pece,

il senno sonno. N, 140 Il linguaggio, trasgressivo e straniato, arcaicizzante e

artificioso, nasce da una spinta molto forte, così da richiedere una strategia

di difesa e di allontanamento, e una immersione nella vita “nel suo infinito

variare”. È un linguaggio che diviene canto, sonante e alto, fatto di cadenze e

ritmi poetici (per esempio, di ben individuabili, ossessivamente presenti,

endecasillabi: “E la chia-rì-a scial-ba all’- or-ien-te / di là di

Sant’-O-li-ve-del-la Fer-la”)19. Consolo ha spesso affermato di sentirsi parte

di una linea della letteratura italiana che proviene dalla Sicilia e che

comprende Verga, Pirandello, Vittorini, Brancati, Tomasi di Lampedusa,

Sciascia, ma nello stesso tempo ribadisce17 la provenienza da una zona

periferica d’Italia. La sua narrazione diventa la testimonianza della credenza

nella possibilità dei contributi innovativi alla cultura da quella isolana20. L’abbandono

della predominanza del senso della vista a favore dell’abilità del parlare

implica la riduzione della distanza rispetto all’oggetto dell’analisi. La

facoltà di parlare richiede la mancanza di dominazione e indica invece l’impegno

dei processi cognitivi nelle differenti prospettive degli interlocutori. La

Sicilia attraversata da Clerici è quella storica del primo Settecento, afflitta

da povertà, ignoranza e violenza; e tuttavia i vari paesi diventano contrade dell’anima

dove pensieri ed emozioni balzano in primo piano, e i personaggi incontrati

hanno sempre consistenza reale e favolosa, come i ladri delle terme segestane.

Sono luoghi in cui il narratore sospende il tempo della narrazione per

abbandonarsi all’incanto del mondo favoloso e lontano. Lo spazio sociale con i

suoi conflitti non è, in questo romanzo, il centro palpitante; lo percorre

invece una vibrata inquietudine ed un febbrile desiderio di lontananza21. Nel

romanzo Lo spasimo di Palermo l’autore legge una vicenda personale e

collettiva, partendo da un tempo che apre immensi spazi. In principio è la

lontananza, la terra straniera e il distacco che “costringe ai commiati”22. Nel

caso del protagonista del romanzo menzionato, lo scrittore Gioacchino Martinez,

cupo e angosciato eroe che vuole rappresentare la realtà senza incanto, che era

quello di un sogno infantile, e smuovere altri ricordi. Sono proprio i ricordi

che lo devastano e nello stesso tempo lo mantengono in vita: il protagonista torna

in Sicilia, da dove se ne era fuggito, per l’impossibilità di opporsi alla

violenza, all’ingiustizia. È un affondo nel rammarico, nei dolori della

memoria: l’adolescenza nel dopoguerra siciliano, l’amato zio studioso di

botanica, l’adorata Lucia che poi sposerà e perderà con strazio, il rifugio in

una Milano ritenuta proba, antitesi al ma

rasma 20, gli anni del terrorismo e la pena per il figlio compromesso. Piero Gelli parla direttamente del risveglio di un’illusione: la città civile di Porta, Verri e Beccaria, di Gadda e Montale non esiste più, sommersa dalle acque infette dell’intolleranza e dalla melma della corruzione23. Se si prende per esempio la descrizione dell’albergo che sebbene non sia un luogo sotterraneo, rivela tutta la sua angustia: “La dixième muse era il nome dell’albergo. L’angusto ingresso, il buio corridoio…” (SP, 11). Spostandosi all’indietro nei ricordi assomigliava ai rifugi antiaerei o alle cantine. Dopo il bombardamento all’oratorio Chino ”tornò affannato nell’androne, attraversò il cavedio, discese nel catoio” (SP, 16). È significativo anche che cupi, nascosti ed in profondità siano i luoghi in cui si consuma la relazione fra il padre di Gioacchino e la siracusana. Quindi colpa e menzogna da cui Chino fugge sempre, in modo antonimico, seguendo il percorso contrario, verso la luce e la superficie. È la fuga da una realtà che non vuole conoscere. Una tana sarà anche il luogo prediletto dal ragazzo per i suoi giochi e le sue fughe: “Corse al marabutto, al rifugio incognito e sepolto dal terriccio” (SP, 19). A un certo momento del libro il protagonista parla così: “Non so adesso… Adesso odio il paese, l’isola, odio questa nazione disonorata, il governo criminale, la gentaglia che lo vuole… odio finanche la lingua che si parla”. Mai come adesso la scrittura si ritaglia come il luogo di una distanza difficilmente colmabile in cui non ci sono luoghi cui dedicare una presunta fedeltà: “Dietro queste parole scopertamente riferite all’oggi c’è il risentimento personale di chi scrive verso un luogo che ha dovuto lasciare”24. Una soluzione più simile al concetto di viaggio si può da ricavare nel romanzo Retablo. La seconda sezione del libro, quella centrale o la più distesa, è il diario di viaggio che Clerici scrive per Teresa Blasco, la donna amata, da cui cerca di allontanarsi compiendo la sua “peregrinazione” attraverso la Sicilia. È solo attraverso il “collaudato23 contravveleno della distanza”, infatti, che Clerici riesce a ritrovare quell’“aura irreale o trasognata” che gli consente di dedicarsi alla scrittura e alla pittura (R, 87). E per ottenere il necessario estraniamento, analogo a quello operato dallo scrittore di Sant’Agata di Militello con il trasferimento a Milano, fungono spesso da testimoni o il cavaliere e l’artista lombardo Clerici, o il mistificatore inglese: Crowley. Lo stile barocco, fitto di sicilianismi, fornisce il coinvolgente e inconfondibile colore locale25.

Title: Rompere il silenzio : i romanzi di Vincenzo Consolo Author: Aneta Chmiel Citation style: Chmiel Aneta. (2015). Rompere il silenzio : i romanzi di Vincenzo Consolo. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

***

1 F. Orlando: Costanti tematiche, varianti estetiche e precedenti storici. In: M. Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica. Firenze, Sansoni, 2003 [1996], p. VII. 2 R. Luperini: L’incontro e il caso. Narrazioni moderne e destino dell’uomo occidentale. Roma—Bari, Editori Laterza, 2007, pp. 4—8. 168 Capitolo V: L’allontanamento V. Consolo: La poesia e la storia. In: Gli spazi della diversita. Atti del Convegno Internazionale. Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992. Leuven —Louvain-la Neuve—Namur—Bruxelles, 3—8 maggio 1993. Vol. 2. A cura di S. Vanvolsem, F. Musarra, B. Van den Bossche. Roma, Bulzoni, 1995, pp. 583— 586.4 A. Bernardelli, R. Ceserani: Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e l’interpretazione. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 135. Il viaggio o la fuga? 169 G. Ferroni: La sconfitta della notte. “L’Unità” 1992, il 27 aprile. 6 R. Andò: Vincenzo Consolo: La follia, l’indignazione, la scrittura. “Nuove Effemeridi” 1995, n. 29, p. 11. 7 S. Mazzarella: Dell’olivo e dell’olivastro, ossia d’un viaggiatore. “Nuove Effemeridi” 1995, n. 29, p. 63. 170 Capitolo V: ” (N, 168). Petro è spinto da una parte dalla for8 Ibidem, pp. 63—64. 9 R. Andò: Vincenzo Consolo…, pp. 8—9. S. Mazzarella: Dell’olivo e dell’olivastro…, pp. 62—63. 11 V. Consolo: Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia. Roma, Donzelli editore, pp. 9—10. 12 F. Di Legami: Vincenzo Consolo. La figura e l’opera. Marina di Patti, Pungitopo, 1990, p. 12. 13 Ibidem, pp. 7—9. 172 Capitolo V: , 14 Cfr. K. Kerényi: Nel labirinto. Torino, Bollati Boringhieri, 1983, p. 9. 15 Cfr. A.M. Morace: Orbite novecentesche. Napoli, Edizioni Scolastiche Italiane, 2001, pp. 212—213. 16 Cfr. F. Di Legami: Cfr. F. Di Legami: Vincenzo Consolo…, pp. 24—25. 18 Cfr. C. Ternullo: Vincenzo Consolo: dalla Ferita allo Spasimo. Catania, Prova d’Autore, 1998, p. 58. 19 R. Ceserani: Vincenzo Consolo. “Retablo”. “Belfagor” 1988, anno XLIII, Leo S. Olschki, Firenze, pp. 233 — 234. 174 Capitolo V: L’allontanamento cfr. A. Bartalucci: L’orrore e l’attesa. Intervista a Vincenzo Consolo. “Allegoria. Rivista quadrimestrale” 2000, anno XII, nn. 34—35, gennaio—agosto, 21 Cfr. F. Di Legami: Vincenzo Consolo…, p. 40. 22 G. Amoroso: Il notaio della Via Lattea. Narrativa italiana 1996—1998. Caltanisetta—Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, p. 464. Cfr. P. Gelli: Epitaffio per un Inferno. La rabbia e la speranza di Consolo. “L’Unità” 1998, il 12 ottobre, p. 3. 24 R. Andò: Vincenzo Consolo…, p. 11.