Vincenzo Consolo

Caravaggio e ancora Caravaggio. Mostre e mostre si sono allestite e continuano ad allestirsi del pittore, da quelle ormai storiche del 1938 a Napoli, del 1951, ’53, ’58 e ’73 nel Palazzo Reale di Milano, al Caravaggio in Sicilia di Palazzo Bellomo di Siracusa nel 1984, alla palermitana del 2001 dal titolo Sulle orme di Caravaggio, a quella romana dello stesso anno Caravaggio e i Giustiniani, al Caravaggio – due capolavori a confronto, del 2003, ancora a Palazzo Bellomo, al Caravaggio, ultimo tempo: 1606-1610 del 2004 a Napoli, e la discussa e discutibile mostra di Caravaggio a Milano del 2005 e, infine, la bella mostra di Amsterdam di quest’anno in cui sono messi a confronto due grandi: Caravaggio e Rembrandt. Ci accorgiamo così che è lui,Caravaggio,il più attuale dei pittori, lui a dirci che questo nostro è ancora un tempo secentesco, controriformistico, un tempo di rischi e di incertezze, di pesti e di violenze. Che la vera realtà è unaluce che squarcia la cortina buia del mondo, che grazia e santità dimorano nell’umanità più sofferente, emarginata.

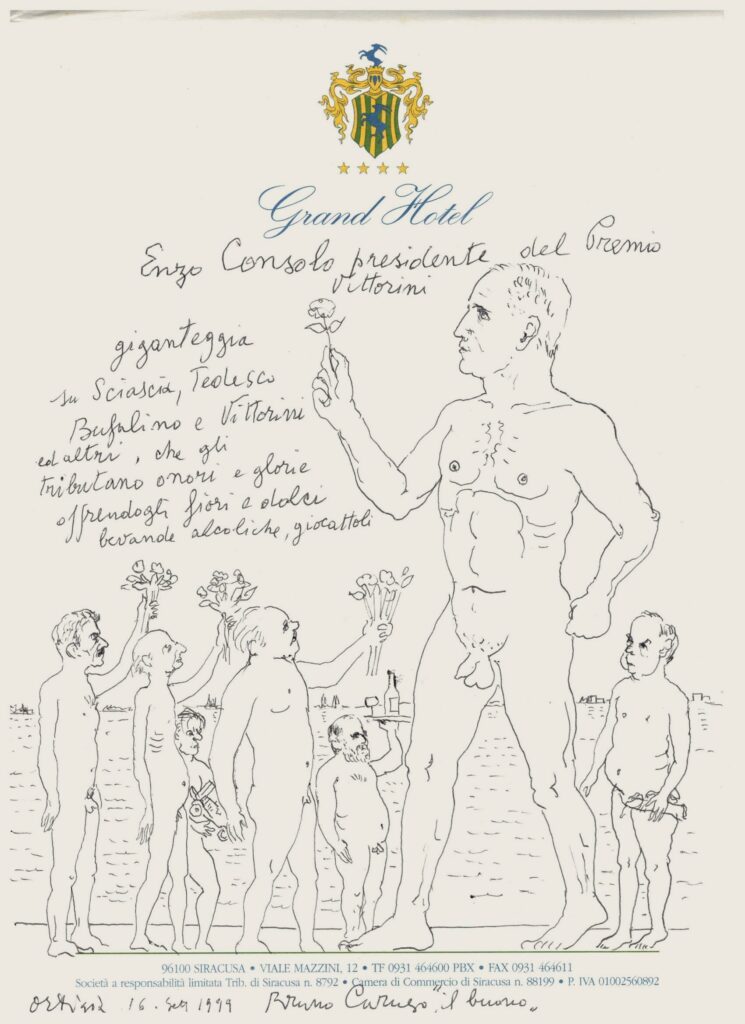

Ho enumerato varie mostre di Caravaggio, ma ne ho omessa una, a dir poco singolare. E’ una mostra itinerante del 2001, ideata dal collezionista ed esperto d’arte Giuseppe Salzano e patrocinata dall’Arma dei Carabinieri, nella persona del generale Roberto Conforti, comandante del Nucleo per la tutela del patrimonio artistico. Quella mostra permetteva la visione dopo trent’anni d’invisibilità, di un capolavoro di Caravaggio, la Natività dell’Oratorio di San Lorenzo di Palermo. Viaggiava, quella grande tela di quasi tre metri per due, insieme ad altri nove capolavori, insieme a un Antonello da Messina, a un Carracci, un Renoir…Ma erano quadri quelli, ahinoi, in “figura di funzione”, erano perfette copie di opere trafugate, eseguite da provetti copisti, i quali sono così salvati, sosteneva il Solzano, dall’occulto mondo dei falsari, veniva loro data dignità mettendoli al servizio della legalità.

E così ha fatto un sovrintendente alle antichità siciliano, con i tombaroli promovendoli a custodi di siti archeologici (ma non sappiamo se questa operazione abbia eliminato o almeno attenuato lo scavo clandestino).

La mostra delle copie, dicevamo, in cui spiccava la copia della Natività del San Lorenzo di Palermo, uno dei quattro capolavori lasciati in Sicilia da Caravaggio.

Nel novembre del 1996, le cronache riportavano la deposizione al processo,- chiamato maxiprocesso per il numero di imputati, – alla Corte d’Assise di Palermo del mafioso pentito Marino Mannoia, il quale, dopo la sequela di omicidi, confessava anche il furto, nel 1969, all’esordio della sua attività delinquenziale, della Natività dell’Oratorio di San Lorenzo.

Scriveva un cronista di Palermo:”L’incidente, che segnò la sua carriera di ladro, fu una maldestra operazione con una tela di Caravaggio, la Natività custodita, si fa per dire, in una chiesa del centro di Palermo. Marino Mannoia era stato incaricato di rubare il quadro da un anonimo committente, danaroso esperto d’arte. Il Mannoia si presentò all’appuntamento con il dipinto sottobraccio, arrotolato alla meglio. Srotolata l’opera, il mandante del furto scoppiò in lacrime: la ruvida mano del Mannoia l’aveva danneggiata irreparabilmente. Il Caravaggio non fu mai ritrovato, né il pentito ha saputo o voluto dire che fine abbia fatto”. Già, che fine ha fatto la Natività di Palermo ? E chi era quell’esperto danaroso che ha commissionato il furto,così sensibile da sciogliersi in lacrime di fronte al quadro distrutto?

Questa sarà stata di certo un’indagine infruttuosa per gli inquirenti, ma potrebbe essere un affascinante argomento per uno scrittore di romanzi polizieschi.

Ma torniamo al Caravaggio, al Caravaggio in Sicilia. I suoi primi contatti, la sue prime frequentazioni siciliane avvengono a Roma, nella città eterna, dove il giovane pittore era giunto da Milano nel 1592. Aveva 21 anni. Lavora subito, il Merisi, nella bottega di Lorenzo Carli, detto Lorenzo Siciliano, bottega che si trova nei pressi dell’ospedale dei poveri la Consolazione, al limite di Campo Vaccino. L’allievo del milanese Peterzano, dipinge per Lorenzo Siciliano “teste per un grosso l’una et ne faceva tre al giorno” racconta il biografo Giulio Mancini. Là, nella bottega di Lorenzo Siciliano, lavora anche il giovane siracusano Mario Minniti, che diverrà suo modello per la Fuga in Egitto, per il Suonatore di liuto e per altri quadri di quel periodo. Il Minniti passerà poi con Caravaggio nella bottega di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino. In quella bottega Caravaggio dipinge splendide nature morte, fra cui la famosa Canestra di frutta che Federico Borromeo si porterà a Milano.

Siamo del 1594, in gennaio, mese in cui s’interrompe bruscamente la collaborazione di Caravaggio col Cavalier d’Arpino. La causa è poco chiara, ma ci dice il Mancini”Fra tanto un calcio di cavallo gonfia la gamba né ne un chirurgo acciò non fusse visto et da un bolttegaro siciliano amico alla Consolazione…”Da queste annotazioni manoscritte del Mancini si deduce che è il “siciliano bottegaio”, cioè Lorenzo Carli, ad accompagnare l’infortunato Caravaggio all’ospedale della Consolazione, in cui è priore il siciliano Giovanni Butera. Illo Butera commissiona al Caravaggio delle opere, fra cui il Suonatore di liuto. Quadro che Gioacchino Di Marzo ricorda a Catania nella raccolta di Rosario Scuderi Buonaccorsi. E pure di quel periodo è il Bacchino malato (supposto autoritratto). Dopo la malattia, Caravaggio ha i primi rapporti col cardinale Francesco Maria de Monte, quindi è accolto nel palazzo dei Giustiniani e dei Mattei.

Sono di questo periodo la Santa Caterina, i Bari, la Buona ventura, Giovane con un cesto di frutta, Giuditta e Oloferne, San Giovannino, Maddalena, San Giovanni Battista. E sono ancora di questo periodo le grandi commissioni per la cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi (San Matteo e l’angelo, Vocazione di San Matteo, Martirio di San Matteo) e per la cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo (Martirio di San Pietro e Conversione di San Paolo); e ancora: Madonna dei pellegrini in Sant’Agostino, la Deposizione, la Madonna dei Palafrenieri.

Ho citato sopra il palazzo Mattei della romana via Castani. Un palazzo, quello, che, parafrasando Calvino chiamerei “dei destini incrociati”. Palazzo dove è stato ospite Leopardi e Stendhal. Ma, prima di questi due scrittori, vi era stato Caravaggio. Nel 1601, il cardinale Gerolamo Mattei e i fratelli Ciriaco e Asdrubale ospitano nel loro palazzo Caravaggio, il quale per loro dipinge la Cena di Emmaus e la Cattura di Cristo.

Ma nel 1606 è la rottura, la fine di questa stagione di benessere e di fama. E’ il 28 maggio di quell’anno infatti l’episodio della Pallacorda in Campo Marzio, l’uccisione di Ranuccio Tomassoni da parte di Caravaggio, il quale, a sua volta ferito, è soccorso nel palazzo Colonna da Costanza Sforza Colonna, e quindi, inseguito da “bando capitale”, viene fatto rifugiare tra Palestrina, Zagarolo e Paliano, feudi dei Colonna.

Nel 1607, guarito, si trasferisce a Napoli. Qui dipinge pale d’altare per confraternite e privati (Le opere di misericordia). Nel luglio del 1607 è nell’isola di Malta, nella capitale La Valletta. Qui dipinge, oltre il San Gerolamo e il Ritratto del cavaliere Alof de Wignacourt, la grande tela della Decollazione di San Giovanni Battista. E firma per la prima volta nel sangue questo suo quadro (Motto cavalleresco ”e sanguine virtutem traho”- vedi riferimento di Verga alla famiglia Trao del Mastro-don Gesualdo).

E ancora là, a Malta, per il ferimento in uno scontro con un cavaliere di giustizia, Caravaggio è messo in prigione. Fugge dalla prigione e il 6 ottobre 1608 approda a Siracusa. Fugge di notte dal Forte Sant’ Angelo, il Caravaggio, nel bel mezzo di parate, caroselli e clamori per la celebrazione dell’anniversario della battaglia di Lepanto. Riesce a fuggire da quel forte per l’aiuto dell’ammiraglio della flotta maltese don Fabrizio Sforza, figlio di Francesco e di Costanza Colonna, marchesi di Caravaggio, al cui servizio era stato il “maestro di case” Fermo Merisi, padre di Michelangelo. E’ sempre sotto la protezione degli Sforza e dei Colonna, Michelangelo Merisi, nel borgo Caravaggio, a Milano, a Roma. E’ sempre protetto da principi e cardinali, malgrado il suo porsi nella marginalità, tra ribelli, bande di violenti, prostitute e ragazzi di vita, il suo porsi contro i gesuiti e gli ortodossi pittori controriformati.

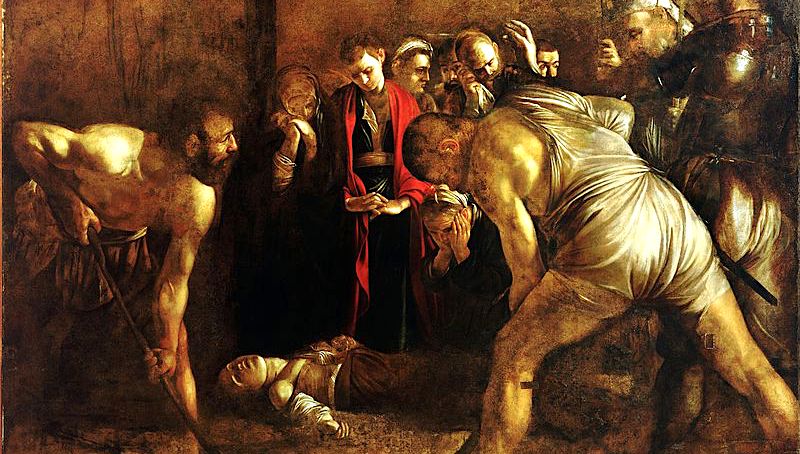

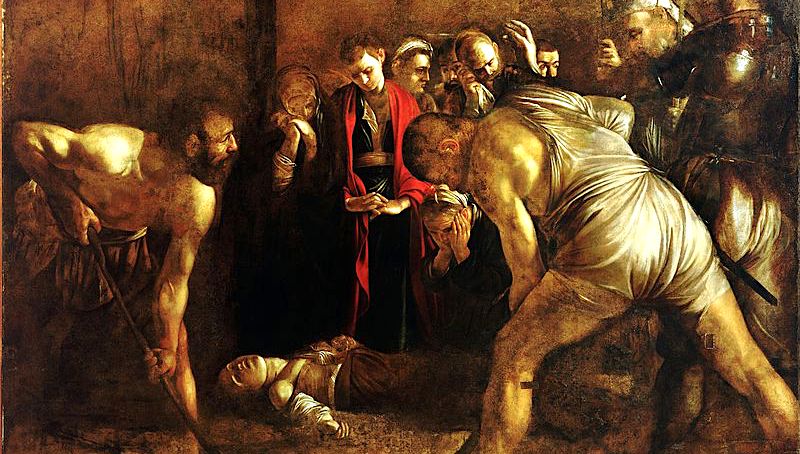

Il 6 ottobre del 1608 Caravaggio approda dunque nel Porto Grande di Ortigia. Aveva viaggiato, confuso in un manipolo di marinai fiamminghi, sulla speronara del raìs Leonardo Greco. Così ci racconta Pino Di Silvestro nel suo romanzo, che poggia su una precisa documentazione La fuga, la sosta. Caravaggio a Siracusa (Rizzoli, 2002). A Siracusa è accolto, Michelangelo Merisi, nel convento dei frati Minori Cappuccini sopra l’Acradina. Dove è curato e amorevolmente assistito dai frati e quindi affidato, come chiede lo Sforza nella lettera raccomandatizia al guardiano padre Raffaele da Malta, a don Vincenzo Mirabella, musicista e storico di Siracusa. Ed è il Mirabella, il “cavaliere squisito, dall’intelletto concettoso”, come lo definisce Caravaggio in una lettera al cardinale Del Monte, è don Vincenzo a fare da méntore al lombardo nel viaggio, per i vari strati o gironi, nella profondità storica di Siracusa. Viaggio nella contemporanea città controriformista, d’inquisizione e ispanica militarizzazione, di ricchezza e miseria, di religiosità popolare e di superstizione, fino alla Siracusa della solarità dei templi, dei teatri e degli anfiteatri greci e romani, alla Siracusa delle latomie, fra cui quelle profonde e brulicanti del Paradiso, in cui penosamente lavorano i cordari e in cui è l’Orecchio di Dionisio, nome dato dallo stesso Caravaggio a quel cunicolo scavato nel tufo. E scrive don Vincenzo Mirabella nel suo Dichiarazione della pianta delle antiche Siracuse…:”…avendo io condotto a vedere questa carcere quel pittore singolare dei nostri tempi Michel Angelo da Caravaggio, egli, commiserando la fortezza di quella, mosso da quel suo ingegno unico imitatore delle cose di natura, disse: Non vedete voi come il tiranno per voler fare un vaso che per far sentir le cose servisse,non volle altronde pigliare il modello che da quello che la natura per lo medesimo effetto fabbricò. Onde si fece questa carcere a somiglianza d’un orecchio”. Ed è ancora il Mirabella a convincere il Senato a commissionare al pittore il grande quadro del Seppellimento di Santa Lucia per la chiesa extra moenia di Santa Lucia al Sepolcro, nell’antica zona dell’Acradina. E’ lui, il Mirabella, che difende il pittore dall’accusa di blasfemia, da parte dell’autorità religiosa, del grasso arcivescovo Saladino, per l’eterodossia iconografica del quadro (la costante eterodossia caravaggesca). In questo quadro, come nella Decollazione del Battista di Malta, è l’ambiente, lo spazio che prevale. I personaggi, clero e fedeli, sono relegati, quasi schiacciati contro l’alta parete di tufo, nella penombra d’una latomia. E il gonfio corpo della fanciulla, di Lucia, con la testa mozza, è steso a terra e s’intravede tra le quinte in primo piano dei corpacci ignudi di due interratori. I quali sono forse in Caravaggio la memoria lontana di due monatti che sotterrano i corpi del padre Fermo e del nonno Bernardino, morti per la peste in Lombardia del 1576. E nella fanciulla là stesa a terra è forse la memoria della madre Lucia. Il corpo della martire è chiuso tra la piccola schiera degli astanti in pena e i corpacci in primo piano, come dicevamo, di due “manigoldi giganteschi” (Longhi), di due becchini. Sembra questa una scena dell’Amleto, quella del cimitero in cui Ofelia sta per essere seppellita. Ma i due interratori siracusani, facchini di porto o cordari, non possono avere la sofisticata dialettica del becchino shakespeariano. Qui piuttosto lo sguardo è condotto, attraverso le quinte dei due interratori in primo piano, al corpo a terra della santa e quindi, nel centro, al diacono dal drappo rosso e dalla mestissima espressione. E sembra, quello del giovane, il dolore di Caravaggio per la madre morta Lucia. Chissà se Manzoni, ricercando sul cardinal Federico Borromeo, possessore del famoso Canestro di frutta di Caravaggio, non si sia imbattuto in Fermo e Lucia, genitori del pittore, e che con questi due nomi “caravaggeschi” abbia voluto intitolare la prima stesura del 1823 del romanzo che diverrà poi I promessi sposi.

Scriveva Roberto Longhi nel suo Caravaggio del 1952 che, fra i quadri del pittore in Sicilia, la Sepoltura di Santa Lucia era il più guasto. Questo perché per secoli quel capolavoro era rimasto nell’antica chiesa presso il mare, aggredito dalle intemperie e soprattutto dalla salsedine.Pesantemente ritoccato nell’800 con pretese conservative, il quadro è stato poi più volte restaurato e la penultima volta, prima dell’attuale restauro a Palermo, nel 1979 nell’Istituto Centrale del Restauro. E il direttore dell’Istituto, Michele Cordaro, un allievo di Brandi, ci dà ragguaglio di questo restauro nel catalogo della mostra del 1984 a Palazzo Bellomo, Caravaggio in Sicilia.

E scriveva Cesare Brandi il 10 aprile 1977 sul Corriere della sera: “I fedeli caravaggeschi, che oramai sono legione, chiedevano a gran voce che il capolavoro restituito a una nuova vita non fittizia, non torni a marcire nel luogo che l’aveva quasi cancellato.” Ma i frati del convento di Santa Lucia al Sepolcro continuano a reclamare la restituzione del dipinto. Ma i fedeli caravaggeschi, oltre a temere, come Brandi, l’ulteriore deterioramento del quadro, temono altresì che un esperto danaroso e “sensibile” possa commissionare a un picciotto, a un qualche Marino Mannoiaq, il furto del quadro in quella chiesa accessibile come l’oratorio di San Lorenzo di Palermo. Ma scrivevano nel 1996, nel fascicolo Il seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio, Giuseppe Voza e Gioachino Barbera:”…la collocazione del Seppellimento nella sua ubicazione originaria è fuori discussione, malgrado il parere contrario di Cesare Brandi e la presa di posizione di intellettuali come Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, i quali, in occasione della mostra del 1984, volevano farsi promotori di un appello rivolto alle autorità religiose e politiche regionali chiedendone la musealizzazione”. Non sappiamo delle autorità religiose, del cardinale di Palermo o del vescovo di Siracusa cosa oggi risponderebbero a quell’appello. Ma sappiamo con certezza della risposta delle autorità politiche regionali, autorità rappresentate in Sicilia da Totò Cuffaro e dai suoi assessori alla Regione.

Ma torniamo al Seppellimento, a questo capolavoro che ha ispirato alcune mie pagine del libro L’olivo e l’olivastro (Milano, 1994)

(Lettura del brano)

A Siracusa sembra che Caravaggio abbia rincontrato il suo antico compagno di bottega a Roma Mario Minniti. Il Minniti si muoveva allora, nella sua attività di pittore, per canali francescani. Il generale dell’ordine era in quel tempo il padre Geronimo Errante, oriundo di Polizzi Generosa, e per questi canali francescani sembra si muova anche Caravaggio per la Sicilia. Nel dicembre del 1608 lascia Siracusa e va a Messina, dove rimane per otto mesi, fino all’agosto del 1609. Qui ha la prima commissione dal ricco mercante genovese Giovan Battista de’ Lazzari, la magnifica Resurrezione di Lazzaro per la chiesa dei Crociferi. Dal Senato ha la committenza de L’Adorazione dei pastori per la chiesa extra muros di Santa Maria della Concezione dei padri Cappuccini. Opere, queste due, oggi nel Museo di Messina, accanto al Polittico di San Gregorio di Antonello.Dipinge ancora per il conte Adonnino la Visione di San Gerolamo, oggi a Worcester, USA. La Salomé con la testa del Battista, oggi nel palazzo Reale di Madrid, L’Annunciazione, oggi a Nancy. E quindi su committenza del barone Nicolao Di Giacomo le Storie della passione di Cristo. E scrive il di Giacomo: “Nota delli quatri fatti fare da me Nicolao di Giacomo: Ho dato la commissione al signor Michiel’Angelo Morigi da Caravaggio di farmi le seguenti quatri: Quattro storie della passione di Gesù Cristo da farli a capriccio del pittore delli quali ne finì uno che rappresenta Christo colla croce in spalla; La Vergine Addolorata e dui manigoldi, uno sona la tromba, riuscì veramente una cosa bellissima, opera pagata onze 46. L’altri tre s’obbligò il pittore portarmeli nel mese di agosto con pagarli quanto si converrà da questo pittore che ha il cervello stravolto”. Di queste committenze del di Giacomo sembra sia superstite l’Ecce Homo del Palazzo Rosso di Genova. “Ha il cervello stravolto” dice il di Giacomo di Caravaggio. Sì, siamo in questa estrema stagione siciliana di Caravaggio, di fronte a un uomo dal “cervello stravolto”, siamo di fronte a un uomo mai sereno, in un accentuato momento di dolore e di furore, come se quel nobile genio, avvertisse i passi terribili della conclusione della sua vicenda umana.

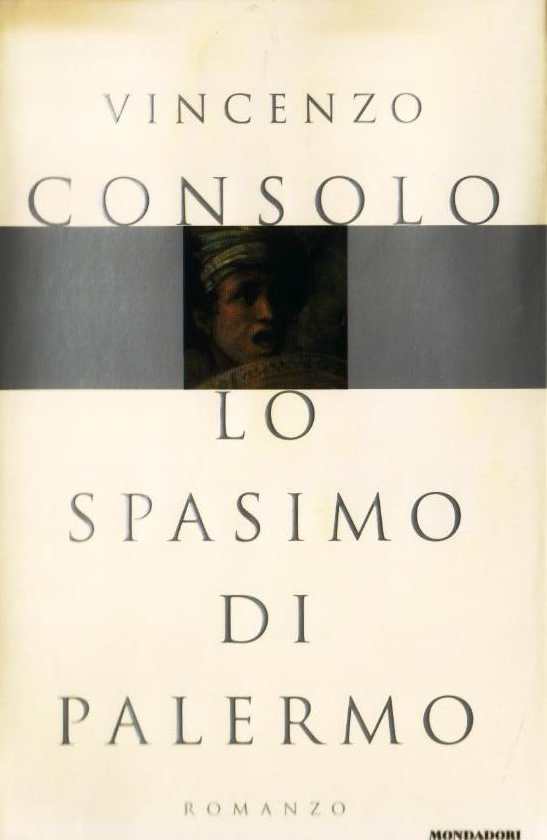

E un momento di abbandono, di tenerezza lo ha a Palermo, con la Natività o Adorazione dei pastori con i Santi Francesco e Lorenzo, che è stato nell’Oratorio di San Lorenzo fino al 1969. Scrive Roberto Longhi: “L’altro “Presepio” dell’Oratorio di San Lorenzo a Palermo, dipinto dal Caravaggio nel 1609 già sulla via del ritorno, è il meglio conservato (e anche il meglio pulito) dei suoi dipinti siciliani”. E dico qui tra parentesi che è poco credibile la versione di Marino Mannoia del disfacimento della tela appena srotolata. Ma continuo col Longhi : “Ritornando sui suoi passi pare che l’artista quasi voglia rievocare le vecchie Sacre Conversazioni lombarde. Ma tutte nuove sono le scoperte nei semitoni ombrosi dei due animali del presepio, nel San Giuseppe in giubbetto verde elettrico e nella grande ritrosa della lustra canizie; nell’angelo, di nuovo “bresciano”, ma che spiomba dall’alto come un giglio scavezzato dal proprio peso; nel bambino miserando, abbandonato a terra…” Dopo questo umile, sereno idillio, s’imbarcherà per Napoli (pensiamo dalla Cala, su una speronara). E da lì a Napoli, ancora guai: sulla porta della locanda del Consiglio sarà raggiunto dai sicari del suo rivale maltese e massacrato di botte. Da Napoli manderà a Roma il suo ultimo messaggio: Il Davide con la testa del Golia (che si crede il suo autoritratto), oggi alla Galleria Borghese. E infine il suo accostarsi a Roma, le sue febbri, la sua morte sulla spiaggia di Porto Ercole. Così finisce quest’uomo geniale, questa lama di luce vivida che ci ha rivelato la verità del mondo.

Milano, 10 aprile 2006