Vincenzo l’ho conosciuto nell’autunno 1968 a Zafferana Etnea, sotto il vulcano. Un paese a una ventina di chilometri da Catania, con una bella piazza, la parrocchiale, i caffè all’aperto, il mare lontano, come in uno scenario d’opera. Tutt’intorno vigne e castagni, in un paesaggio rotto soltanto da cimiteri di lava nera tra le ville fatiscenti degli ultimi baroni e i villini malcostruiti dei nuovi mastro don Gesualdo.

Vincenzo Consolo era piccino, biondo e di gentile aspetto. Qualche anno prima avevo letto “La ferita dell’aprile” incantato dalla sua felicità espressiva.

L’avevano pubblicato nel 1963 Niccolò Gallo e Vittorio Sereni che dirigevano “II Tornasole” di Mondadori, una collana di prestigio che, con “I gettoni” della Einaudi, diretti anni prima da Vittorini, avevano segnato il dopoguerra letterario.

Non era la solita opera prima, un romanzo, piuttosto, dove i caratteri del futuro scrittore erano già marcati, tra invenzioni del linguaggio, rifiuto della società incartapecorita, personaggi ribelli, rissa, idillio, beffa, amarezza e violenza, in un inarrivabile concerto comico.

Io ero un giovane giornalista precario. A Zafferana Etnea ero arrivato con l’incarico di scrivere per “Tempo illustrato” un articolo sul premio letterario “Zafferana-Brancati” che si proponeva come il rivoluzionario premio della contestazione. Il paese vantava lustri letterari. Gli scrittori siciliani erano venuti da sempre quassù – 574 metri sul mare – a villeggiare e a ripararsi dallo scirocco. Verga e Capuana davano il nome a una strada, De Roberto a una scuola, Brancati ricordava il paese in alcuni dei suoi libri, “Paolo il caldo”, il “Diario romano” e gli amministratori comunali, grati, gli avevano già dedicato una lapide nell’atrio del Municipio. Ora gli intitolavano anche il nuovo premio letterario. Erano riusciti a mettere in piedi una giuria di nomi illustri, Moravia, Paolini Dacia Maraini, Lucio Piccolo, Sciascia e Vincenzo Consolo, appunto. E poi un prete, critici, poeti e poetesse prevalentemente siciliani.

Conoscevo Moravia, Sciascia e Lucio Piccolo il barone poeta di Capo D’Orlando scoperto da Montale. Ero andato a intervistarlo anni prima, quando “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, suo cugino, aveva creato la moda dei principi di Sicilia e dei loro palazzi sontuosi. Intimidito, in mezzo a tutte quelle celebrità, con una frangetta sulla fronte, a Zafferana Etnea faceva pensare a un Beatle invecchiato. Indossava una giacca blu antiquata sotto cui spuntava una camicetta di seta blu a pois. Sembrava venuto dall’aldilà. C’era stata una gran bagarre al premio Zafferana-Brancati. Nella sala del Municipio gli animi dei giurati erano accesi, il 68 aveva incendiato il mondo, perfino i letterati si sentivano dietro le barricate. La discussione, pubblica, era punteggiata da un linguaggio allora corrente, un po’ grottesco in quelle bocche: contestazione, autocontestazione, potere culturale, potere decisionale, mozione, demistificazione, sistema, sistema, sistema, braccio di ferro con il potere, potere, potere, guerriglia, rivolta.

Poi i grandi temi dell’esistenza erano miserevolmente caduti come i castelli di sabbia costruiti dai bambini. E aveva vinto la famiglia allargata, il familismo amorale. Pasolini, con una studiata tecnica suadente, aveva proposto “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante. Subito seguito senza imbarazzi da Moravia che inizialmente aveva votato per un libro di Rossana Rossanda.

Sembrava una sceneggiata preparata con cura. “Il mondo salvato dai ragazzini” era un bel libro, ma la Morante era stata per decenni la moglie di Moravia. Ed era certo poco opportuno e anche non troppo decente una simile scelta per un premio che voleva essere rivoluzionario, diverso da tutti gli altri abituati a incoronare gli amici o gli autori delle case editrici dove i giurati pubblicavano i loro libri. Anche le mogli entravano ora nella rosa delle candidature -Sciascia era indignato. E con lui Consolo, due giurati, il prete.

Proponevano un altro bel libro, “Entromondo”, di Antonio Castelli, sugli emigranti siciliani, costruito sulle loro lettere alle famiglie. Il regolamento del premio prevedeva che per il vincitore occorressero i due terzi dei voti. ma la task-force Moravia-Pasolini, con affanno, o meglio con morbida violenza, sbaraglio i dissenzienti. Pasolini aveva tirato fuori la delega di Lucio Piccolo scappato nella sua villa tra gli aranceti e il cimitero dei cani. Poeti e letterati si erano aggregati, dolcemente impauriti, sotto il martellare delle parole del grande romanziere e del poeta maledetto. Ultima indispensabile conquista era stato il prete. Dalla teologia della liberazione ai desideri dei maggiorenti. La forza della cultura, la cultura della forza.

Al momento del verdetto, Vincenzo e io ci eravamo guardati e con un amaro ammicco ci erravamo intesi, “Eccoli qui i grandi inte llettuali della nazione, i fari del progresso sociale e civile” si dicevano le nostre occhiate. Da quel momento, credo diventammo amici.

A Milano ci vedevamo spesso. Abitavamo entrambi nel centro della città, lui lavorava alla Rai, io scrivevo sul “Giorno”, allora un grande quotidiano. Erano gli anni di piazza Fontana. La strage, subito dopo la bomba, aveva affratellato la comunità. Era stato troppo grave quel che era successo, i 17 morti pesavano anche sui cuori più duri. La paura si mescolava al coraggio, l’insicurezza alla volontà di resistere. Ogni giorno si rincorrevano voci minacciose, colpi di Stato, coi fantasmi di nuovi Bava Beccaris, mentre il processo della Banca nazionale dell’Agricoltura cominciava ad andare su e giù per l’Italia come una palla di neve che si gonfia, si squaglia per diventare alla fine acqua. Giustizia non fatta allora e oggi.

Vincenzo si sentiva ancora un immigrato. Era fuggito per salvarsi e si era salvato, ma chi poteva donargli ora le immagini, i colori, i sapori della terra natale amata e disamata? Quelle parole annotate da Goethe nel suo “Viaggio in Italia” il 13 aprile 1787 gli ronzavano nella testa: “Senza veder la Sicilia, non si può farsi un’idea dell’Italia. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto”. Era vero, non era vero quel pensiero del grande scrittore approdato a Palermo da soli 10 giorni?

Quella che veniva definita “la capitale morale” poteva ammorbi-dire la nostalgia per la terra dei gelsomini, delle rosse cupoline arabe, dell’incanto del mare color del vino? Milano allora era ricca di energie, popolata da intelligenze, da Raffaele Mattioli a Montale a Vittorio Sereni, a Mario Dal Pra, a Cesare Musati, a Franco Fortini a Giulio Natta a Franco Albini a Ernesto Rogers. La finanza, la letteratura la scienza, l’architettura. Che contraddizione tra il Sud abbandonato e irredimibile e quel Nord di speranza nonostante i traumi e le bombe: l’angoscia, il dolore dell’esilio, la fatica di vivere insieme e insieme la curiosità di conoscere il nuovo un nuovo mondo, il mondo operaio di Vittorini, di Volponi, tutto quanto non c’era in quell’isola immobile che aveva abbandonatogli facevano da contro canto. Era lontano il degrado di Milano a quel tempo.

Stava scrivendo, Vincenzo, dopo quel suo libro di giovinezza ricco di magia Vincenzo, dopo quel suo libro di giovinezza ricco di magia? Lui diceva di sì, ma non si spiegava, non si scopriva, impaurito. Per uno scrittore la seconda opera è uno scoglio difficile. inI genere i critici letterari sono più severi con il nuovo libro, le cui qualità non sono quasi mai paragonabili a quelle del primo.

Ci mise lo zampino il caso. Caterina, la moglie di Vincenzo, andò dal libraio Manusé a cercare un libro sul Settecento messinese da regalare al marito. Gaetano Manusé, siciliano di Valguarnera Caropepe, provincia di Enna, era arrivato a Milano nel dopoguerra e aveva impiantato una bancarella di ferro verde dietro l’abside della chiesa di San Fedele, a due passi dalla Scala. Intelligente, furbo, con un amore quasi ossessivo per i libri, aveva avuto già allora clienti illustri, Toscanini, Luigi Einaudi, Raffaele Mattioli, Eugenio Montale. Tra le sue mani erano passati libri preziosi, tra gli altri una vita di Alfieri postillata da Stendhal. Manusé uscì dalla sua garitta foderata di antiche mappe, trovò il libro per Caterina che conosceva e le chiese se suo marito aveva qualche scritto nel cassetto. “Si”, disse Caterina, “due capitoli di un romanzo che non vuole finire”.

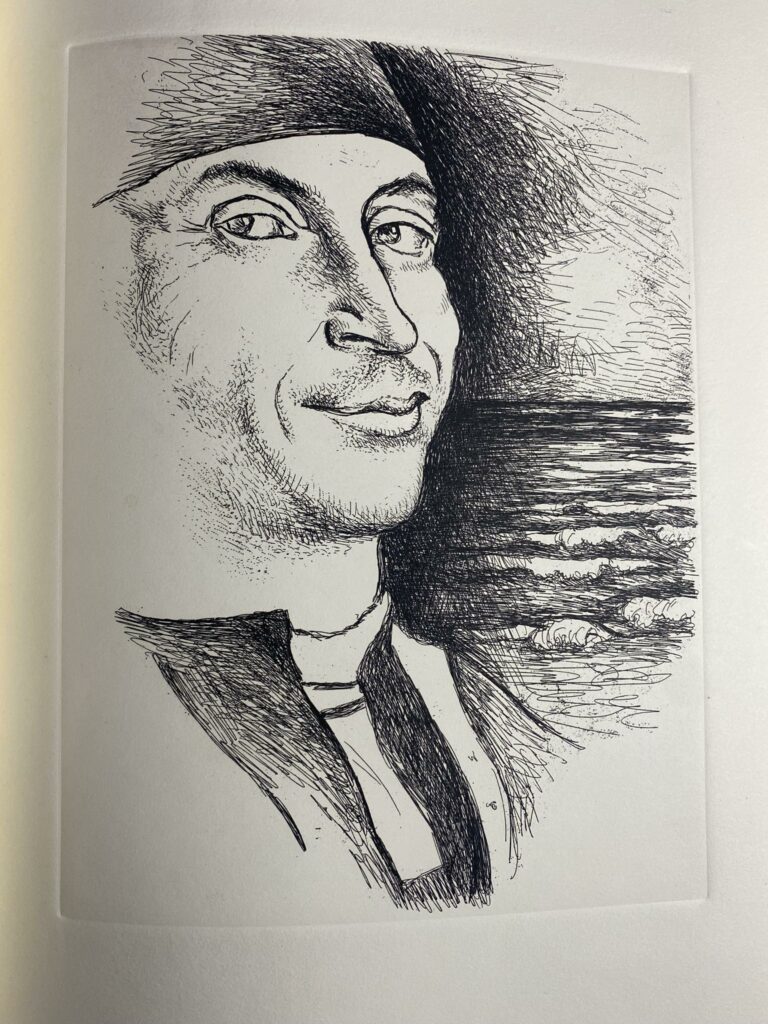

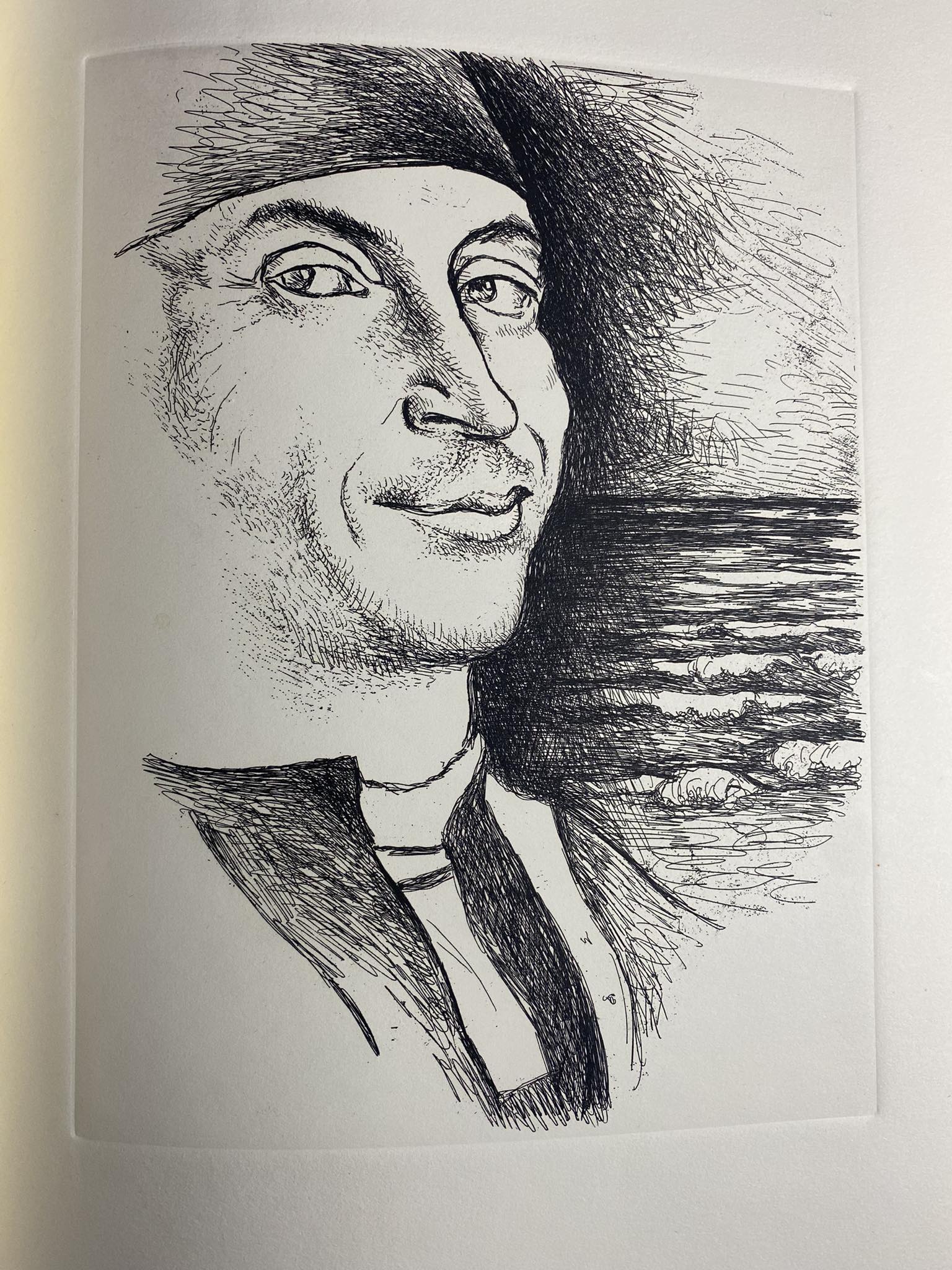

Manusé mise in moto la sua immaginazione. Con finta ingenuità chiese a Consolo i due capitoli, chiese a Renato Guttuso un’acquaforte per illustrarli ed esaudì il sogno della vita, diventare editore. Nacque così “Il sorriso dell’ignoto marinaio” o meglio il suo prezioso frammento uscito dalla stamperia Valdonega di Verona, con l’incisione del pittore siciliano che raffigurava con tratti realistici il protagonista del romanzo.

“Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro , di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza dell’uomo vivente sopra il mare, ma la vivace attenzione di uno vivuto sempre sulla terra, in mezzo agli uomini e a le vicende loro. E, avvertivasi in colui, la grande dignità di un signore.”

La letteratura più alta, il lacerto di un capolavoro in 150 esem-plari. Un romanzo storico di folgorante bellezza, protagonisti il barone Enrico Pirajno di Mandralisca – erudito, archeologo, mala-cologo, collezionista d’arte – e Giovanni Interdonato, avvocato, cospiratore democratico di sinistra, esule, magistrato, senatore del Regno d’Italia. Con loro braccianti, frati, mercanti, sbirri, banditi, pastori, negli ultimi anni del dominio borbonico, e anche dopo lo sbarco di Garibaldi, tra rivoluzioni liberali fallite, rivolte contadine, eccidi di massa, fucilazioni, tra Cefalù e Sant’Agata di Militello. I drammi della storia inclemente per gli uomini. Le loro cadute speranze.

Il 30 novembre 1975 scrissi un articolo sul “Giorno”: “Due siciliani pazzi per un libro unico” aveva per titolo.

Suscitò attenzione, creò curiosità. Le case editrici a quei tempi erano attente, non soltanto ai conti della spesa. Si fecero subito vivi con Consolo, Ernesto Ferrero della Einaudi e Mario Spagnol della Rizzoli. silente la Mondadori che, tra l’altro, aveva pubblicato “La ferita dell’aprile”. Dubbioso tra il gran nome che allora aveva la Einaudi e i sostanziosi assegni della Rizzoli, Consolo scelse la casa editrice di Torino, il catalogo della storia e della cultura nazionale dal 1933 a quegli anni.

Solo che adesso bisognava scrivere il resto del libro. Tutti lo tormentavano, anch’io.

Completò finalmente il terzo capitolo, “Morti sacrata”: un frate, ad Alcara Li Fusi scende dal suo eremo e incontra i contadini eccitati dallo sbarco di Garibaldi suscitatore di speranza perché promette terra e giustizia. Il frate profetizza una strage. E un capitolo intriso di dramma.

Vincenzo lo fa leggere a Caterina. Anche quelle pagine sono bellissime. Caterina si emoziona e insieme s’infuria. “E tu – gli dice – che sai scrivere in questo modo non hai la forza e il coraggio di finire il tuo libro?”

Le parole fanno presa. Vincenzo vince la paura di scrivere, lo scirocco dell’anima, il pudore. Tutto sa del suo “Sorriso” perchè in quegli anni non ha fatto che studiare e pensare al romanzo. Nella mente ha chiaro come va costruito e strutturato. Si mette all’opera e scrive con straordinaria rapidità gli altri capitoli. Il sorriso dell’ignoto marinaio esce da Einaudi pochi mesi dopo, il 10 giugno 1976. Un meraviglioso libro. Inquietato dai tormenti.

CHISTA E’ ” A STORIA VERA

SCRITTA CU LU CARBUNI

SUPRA ‘A PETRA

CORRADO STAJANO

Microprovincia – Rivista di cultura diretta da Franco Esposito

n. 48 Gennaio-Dicembre 2010

foto di Giovanna Borgese