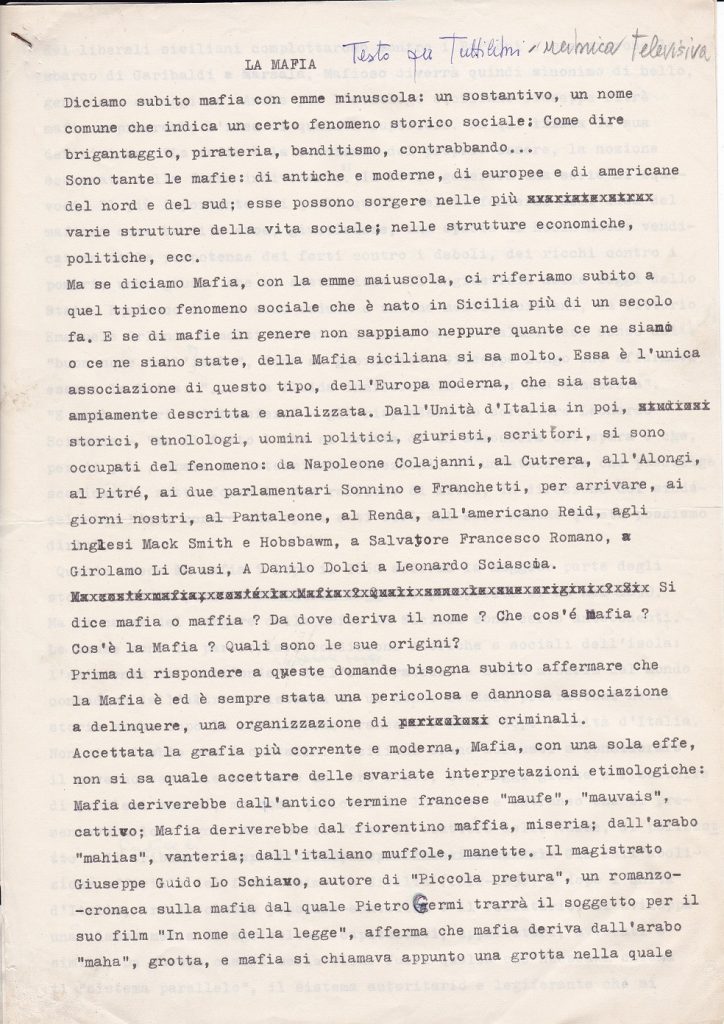

La mafia 1

Diciamo subito mafia con emme minuscola: un sostantivo,

un nome comune che indica un certo fenomeno storico‐

sociale: come dire brigantaggio, pirateria, banditismo,

contrabbando… Sono tante le mafie: di antiche e moderne,

di europee e di americane del Nord e del Sud; esse possono

sorgere nelle più varie strutture della vita sociale; nelle

strutture economiche, politiche, ecc.

Ma se diciamo Mafia, con la emme maiuscola, ci riferiamo

subito a quel tipico fenomeno sociale che è nato in

Sicilia più di un secolo fa. E se di mafie in genere non sappiamo

neppure quante ce ne siano o ce ne siano state, della

Mafia siciliana si sa molto. Essa è l’unica associazione di

questo tipo, dell’Europa moderna, che sia stata ampiamente

descritta e analizzata. Dall’unità d’Italia in poi storici,

etnologi, uomini politici, giuristi, scrittori, si sono occupati

del fenomeno: da Napoleone Colajanni al Cutrera,

all’Alongi, al Pitrè, ai due parlamentari Sonnino e Franchetti,

per arrivare, ai giorni nostri, al Pantaleone, al Renda,

all’americano Reid, agli inglesi Smith e Hobsbawm, a

Salvatore Francesco Romano, Girolamo Li Causi, a Danilo

Dolci, a Leonardo Sciascia.

Si dice mafia o maffia? Da dove deriva il nome? Che

cos’è mafia? Cos’è la Mafia? Quali sono le sue origini? Prima

di rispondere a queste domande bisogna subito affermare

che la Mafia è ed è sempre stata una pericolosa e

dannosa associazione a delinquere, una organizzazione di

criminali. Accettata la grafia più corrente moderna, Mafia,

con una sola effe, non si sa quale accettare delle svariate

interpretazioni etimologiche: Mafia deriverebbe dall’antico

termine francese “maufe”, “mauvais”, cattivo; Mafia

deriverebbe dal fiorentino maffia, miseria; dall’arabo “mahias”,

vanteria; dall’italiano “muffole”, manette. Il magistrato

Giuseppe Guido Lo Schiavo, autore di Piccola Pretura,

un romanzo‐cronaca sulla mafia dal quale Pietro Germi

trarrà il soggetto per il suo film In nome della legge, afferma

che mafia deriva dall’arabo “maha”, grotta, e mafia

si chiamava appunto una grotta nella quale dei liberali

siciliani complottavano contro i Borboni e prepararono lo

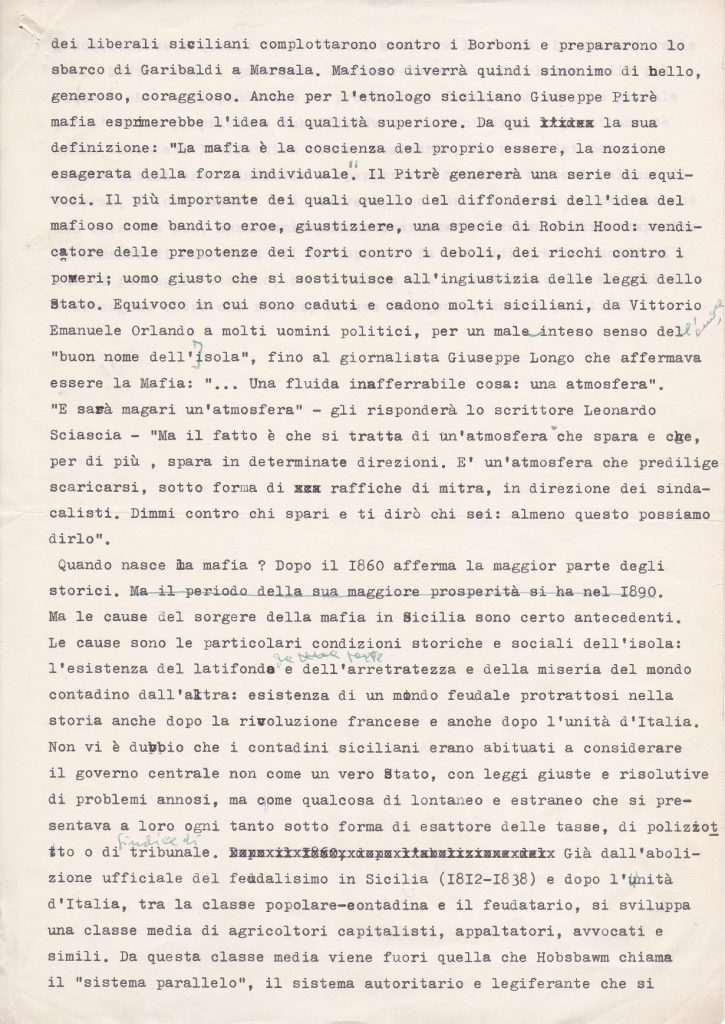

sbarco di Garibaldi a Marsala. Mafioso diverrà quindi sinonimo

di bello, generoso, coraggioso. Anche per l’etnologo

siciliano Giuseppe Pitrè mafia esprimerebbe l’idea di

qualità superiore. Da qui la sua definizione: «La mafia è la

coscienza del proprio essere, la nozione esagerata della

forza individuale». Il Pitrè genererà una serie di equivoci.

Il più importante dei quali quello del diffondersi dell’idea

del mafioso come bandito eroe, giustiziere, una specie di

Robin Hood: vendicatore delle prepotenze dei forti contro

i deboli, dei ricchi contro i poveri; uomo giusto che si sostituisce

all’ingiustizia delle leggi dello stato. Equivoco in

cui sono caduti e cadono molti siciliani, da Vittorio Emanuele

Orlando a molti uomini politici, per un malinteso

senso dell’onore, del “buon nome dell’Isola”, fino al giornalista

Giuseppe Longa che affermava essere la Mafia: «una

fluida inafferrabile cosa: una atmosfera». «E sarà magari

un’atmosfera – gli risponderà lo scrittore Leonardo Sciascia

– ma il fatto è che si tratta di un’atmosfera che spara e

che, per di più, spara in determinate direzioni. È un’atmosfera

che predilige scaricarsi sotto forma di raffiche di mitra,

in direzione dei sindacalisti. Dimmi contro chi spari e

ti dirò chi sei: almeno questo possiamo dirlo».

Quando nasce la mafia? Dopo il 1860 afferma, la maggior

parte degli storici. Ma le cause del sorgere della Mafia

in Sicilia sono certo antecedenti. Le cause sono le parti9

colari condizioni storiche e sociali dell’isola: l’esistenza del

latifondo da una parte e dell’arretratezza e della miseria

del mondo contadino dall’altra: esistenza di un mondo

feudale protrattosi nella storia anche dopo la Rivoluzione

Francese e anche dopo l’unità d’Italia. Non vi è dubbio che

i contadini siciliani erano abituati a considerare il governo

centrale non come un vero stato, con leggi giuste e risolutive

di problemi annosi, ma come qualcosa di lontano ed

estraneo che si presentava a loro ogni tanto sotto forma di

esattore delle tasse, di poliziotto o di giudice di tribunale.

Già dall’abolizione ufficiale del feudalesimo in Sicilia

(1812‐1838) e dopo l’Unità d’Italia, tra la classe popolarecontadina

e il feudatario si sviluppa una classe media di

agricoltori capitalisti appaltatori, avvocati e simili. Da questa

classe media viene fuori quella che Hobsbawm chiama

il «sistema‐parallelo», il sistema autoritario e legiferante

che si sostituisce a quello dello stato: la mafia. La spina

dorsale della Mafia erano i gabellotti – appartenenti alla

classe media più ricca – che corrispondevano ai proprietari

feudali un affitto globale per l’intera proprietà e subaffittavano

ai contadini e praticamente erano diventati l’effettiva

classe dominante al posto dei padroni. Questi ultimi

erano intenti a sperperare, nei loro fastosi palazzi di

Palermo, i loro redditi o a rivivere, con feste e usanze, un

passato che non esisteva più. Il romanzo di Lampedusa Il

Gattopardo fa una radiografia lucida di questo passaggio

storico, con i Sedara che si sostituiscono ai Salina e divengono

oltre che ricchi, classe dirigente, uomini politici.

Nel 1865, il prefetto Gualtiero, scrivendo una relazione

sulla situazione dell’ordine pubblico in Sicilia affermava

che «l’origine del sempre maggior turbamento esistente

nello spirito pubblico dell’isola e della scarsa autorità morale

che le autorità esercitavano era un grave, prolungato

malinteso tra il Paese e l’autorità». In queste condizioni

era stato dunque facile, secondo il Prefetto, il diffondersi

della «cosidetta mafia», «associazione malandrinesca»,

che, per il Gualtiero ha sempre avuto in Sicilia dirette rela10

zioni con la vita politica. Il carattere particolare della mafia

siciliana era anzi da individuare nella particolare abitudine

e necessità di legame tra malandrinaggio e partiti politici.

Giacché, anche negli anni seguenti, delitti e “malandrinaggio”

non mostrano d’aver fine, i responsabili politici

italiani si renderanno lentamente conto della necessità

di conoscere meglio la situazione dell’isola: mentre, da

privati, due onorevoli toscani, Franchetti e Sonnino, intraprendono,

dopo il ‘70, un’indagine sulla situazione siciliana,

il 29 giugno 1875 il Senato approvava così una legge

che portava come denominazione quella di Inchiesta sulle

condizioni sociali ed economiche della Sicilia e sull’andamento

dei pubblici servizi. La commissione creata a questo scopo

avrà un anno di tempo per condurre un’indagine approfondita

con estesi poteri, sui fenomeni di “malandrinaggio”.

La relazione della commissione verrà pubblicata nel

1876, ma gli atti completi dell’inchiesta, che ha incontrato

numerosi ostacoli e resistenze, verranno praticamente

ignorati fino ad oggi. Gli interrogatori, i verbali delle sedute

verranno così pubblicati solo nel 1969, per iniziativa

dell’Archivio Centrale dello stato. Si tratta di un materiale

che rappresenta molto meglio della reticente relazione finale,

un’interessante e preziosa miniera di notizie, che serve

anche a ricostruire la storia del nostro sud dopo l’unità.

Ecco cosa afferma, per esempio, a proposito dell’andamento

della giustizia nell’Isola, nella sua relazione alla

Commissione d’inchiesta, il procuratore di Girgenti: «…

Se capitano dei poveri disgraziati che non hanno protezioni,

impegni denari, né appartengono alla maffia, si può

star sicuri, non troveranno indulgenza alcuna, e si avranno

verdetti severi e giusti. Ben altro è poi se gli imputati

appartengono a classe agiata; ovvero alla maffia; per qualunque

atroce crimine si può star sicuri d’ottenere verdetti

di incolpabilità: o, se il fatto fosse di tale evidenza di prove

da non potersi, se non con spudoratezza, negare, saranno

sempre ammesse dai giurati tutte quelle circostanze introdotte

dalla difesa, risultino oppure no, dal dibattimento,

che valgano a ridurre ai minimi termini l’imputazione e la

relativa pena».

La precisa e coraggiosa descrizione del procuratore

non ha bisogno di commenti. Man mano che le gerarchie

andavano potenziandosi e che si delimitavano le varie zone

di influenza mafiosa e man mano che il prestigio dell’“

onorata società” andava sempre più sostituendosi, di

fatto, ai poteri legittimi, accadde naturalmente che la mafia

andasse al di là delle sue attribuzioni originarie, e dei

suoi primitivi interessi, per rivolgere la sua attività ad ogni

settore della vita pubblica; ed anche questo può essere

desunto dai verbali dell’inchiesta.

Altrettanto bene se ne ricava, leggendo ad esempio l’interrogatorio

dell’ex deputato avv. Salvatore Carnazza, il

senso di sfiducia verso il nuovo stato che assumerà agli occhi

delle masse l’aspetto di uno stato repressivo. Infatti il

sud si era ribellato ai Borboni per il loro malgoverno. «Il

generale Garibaldi attraversava il Paese accompagnato

dalla rivoluzione. Egli portava in trionfo la bandiera dell’unità.

Ma la bandiera era piantata in un Paese in rivoluzione

», affermava De Pretis nell’ottobre del 1860, all’epoca

del dibattito alla Camera sull’annessione delle Provincie

meridionali. I motivi che avevano spinto i siciliani a fare la

rivoluzione erano ancora quelli che avevano prodotto i

vecchi moti: abbattere le strutture feudali, con tutte le ingiustizie,

le violenze, le corruzioni prodotte da quel sistema.

Come rileverà il De Cordova, deputato moderato al

Parlamento, «quando un Governo riceve un Paese non da

una conquista ma dalle mani della rivoluzione, deve domandarsi

per quali bisogni questa rivoluzione si è fatta, e

pensare a soddisfarli». Niente di tutto ciò, invece, verrà

fatto, e lo si vede già scorrendo le pagine della inchiesta.

Le proteste dei contadini delusi verranno così duramente

represse, sin dagli inizi, anche con la forza dalle truppe

dell’esercito garibaldino con fucilazioni e condanne sommarie;

la più nota repressione è quella eseguita dalla 15a

divisione di Nino Bixio, al quale verrà data la missione,

come scriverà alla moglie, «di dare il terribile esempio alla

popolazione di Bronte e dei paesi vicini». Dalle pagine

dell’opera ricaviamo pure l’incredibile indifferenza e ignoranza

di molti governi nei confronti dei problemi reali della

Sicilia. Quella Sicilia che per il Minghetti era la plaga

più fertile d’Europa, così come per il Cavour era invece in

base agli impressionanti dati raccolti dagli inquirenti la regione

in preda alla più profonda miseria e da questa miseria

la mafia traeva la sua forza.

Secondo molti uomini politici, dopo l’unificazione sotto

un governo finalmente “civile”, i siciliani avrebbero dovuto

rapidamente e automaticamente emanciparsi dalla

loro miseria e godere così delle ricchezze della loro Terra.

Con sorpresa generale le condizioni della Sicilia al contrario

non muteranno affatto: i delitti continueranno, si continuerà

a parlare sempre più frequentemente di mafia. A

un generico ottimismo succederà un altro generico e facile

pessimismo e gli abitanti verranno così definiti da un

membro responsabile del governo come «un esercito di

barbari accampato fra di noi», e D’Azeglio suggerirà di separare

nuovamente il Sud dall’Italia, mentre De Pretis parlerà

di «un paradiso governato da Satana».

Le repressioni di cui si è detto e il trattamento da cittadini

di seconda classe da parte del nuovo governo, che

considerava a questo punto, non ancora pervenute al grado

di “civiltà” del resto d’Italia le masse isolane, e quindi

largheggiava in provvedimenti restrittivi, terranno dunque

viva la sfiducia verso lo stato e daranno maggior fiato

alla mafia, in un drammatico circolo vizioso, perché questi

provvedimenti rinfocolavano l’ostilità della popolazione e

questo, a sua volta, dava motivo per altri provvedimenti

repressivi. Favorita da questo contesto sociale, la mafia assumeva

un aspetto sempre più organizzato e ragguardevole.

Era tutto un mondo dove la dipendenza personale

dal ricco e dal potente era sentita continuamente come una

necessità che assicurava al debole il soddisfacimento di bisogni

elementari: trovar lavoro, essere difeso nelle liti, ecc.

e offriva allo stesso tempo al forte lo strumento di una potenza

capace di passare al di sopra della legge ufficiale, o

in cui questa s’inchinava alla legge clandestina: un distinto

avvocato di Messina fu mandato alla corte di Assise di

Caltanissetta e fu assolto perché «quanto ci poteva essere

di protezioni, di intrighi, di impegni della mafia messinese

tutto si rivolse in Messina nel giorno dell’arresto. In breve

fu assolto e il giorno appresso pretese di essere rimesso in

ufficio, e io aveva fatto il rapporto per la destituzione».

Così afferma alla Commissione Vincenzo Calenda, procuratore

generale della Corte d’Appello di Palermo.

Questo è il quadro necessariamente schematico che

presenta il fenomeno della mafia al momento del suo

maggior sviluppo, che va, press’a poco, dall’unità d’Italia

al 1918 e che i risultati dell’inchiesta del 1875 ci fanno vedere

chiaramente. Concisamente Leonardo Sciascia, siciliano

e autore di saggi e romanzi basati sulla mafia, così definirà

la mafia giunta al suo processo finale di chiarificazione:

«Un’associazione a delinquere, con fini di illecito

arricchimento per i propri associati e che si pone come elemento

di mediazione tra la proprietà e il lavoro: mediazione

si capisce parassitaria e imposta con mezzi violenti».

L’Hobsbawm – analizzando la storia della mafia – vedrà

come essa a poco a poco, da oppositrice al potere politico,

diverrà di esso alleata. Man mano che le masse contadine

prenderanno coscienza e si organizzeranno politicamente,

essa si sposterà sempre più verso la reazione.

Nei moti contadini del 1894 – i fasci siciliani – essi [i mafiosi]

saranno alleati con le forze della repressione. E così,

fino al 1947, alla strage di Portella delle Ginestre, dove la

mafia si servirà della banda Giuliano per sparare su masse

contadine inermi e riunite per festeggiare il primo maggio.

87 anni dopo l’inchiesta di cui ci siamo occupati la mafia,

che nel frattempo ha continuato a evolversi e ha spostato

la sua attività nelle città, dopo aver “congelato” almeno

nelle parti più vistosamente esterne la sua attività

durante il fascismo, essendo divenuta, una volta abolite le

libertà democratiche, una sovrastruttura costosa e nociva

agli interessi della classe agraria, è ancora viva. Essa sarà

oggetto di un’altra inchiesta: con legge 20 dicembre 1962

- 1720, veniva infatti costituita la commissione parlamentare

d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. Il 30

giugno 1963, a Ciaculli, una località vicino a Palermo, una

Giulietta carica di tritolo esplodeva uccidendo alcuni

membri delle forze dell’ordine, tra cui un giovane tenente

dei Carabinieri. Il 6 luglio dello stesso anno la Commissione

parlamentare si mette al lavoro. Il 6 agosto 1966 l’allora

Presidente della commissione, il senatore Donato Pafundi

in un’intervista al Giornale di Sicilia dichiarava che «l’archivio

della commissione poteva paragonarsi a una polveriera

». A tutt’oggi comunque i risultati non sono stati resi

noti, tranne una breve relazione di tre pagine sull’andamento

dei lavori. Di questa inchiesta si occupa il secondo

libro Antimafia: occasione mancata, del noto saggista Michele

Pantaleone, un siciliano di Villalba, un paese tradizionalmente

dominato dalla mafia. Nel volume in questione

Pantaleone si occupa tra l’altro dello scandalo di Agrigento,

della mafia dei mercati generali di Palermo, degli enti

locali, del Banco di Sicilia, riferendosi sempre all’attività

della commissione antimafia. Grazie a queste due opere

dunque il panorama della mafia siciliana si offre al nostro

interesse in un arco ininterrotto di quasi un secolo.

1 Dattiloscritto inedito di nove carte, non datato (1969?).