Categoria: Eventi

CONSOLO E IL GIUDICE CIACCIO MONTALTO

Il prossimo 25 gennaio saranno 33 anni dalla morte per mano violenta, mano di mafia, del sostituto procuratore di Trapani, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, aveva 41 anni, era il 25 gennaio del 1983. Ammazzato a Valderice, davanti casa sua, al momento del rientro. Ancora per poco sarebbe stato in servizio al Palazzo di Giustizia di Trapani, presto sarebbe andato a Firenze, e quel trasferimento in Toscana faceva paura ai boss. La presenza di Cosa nostra in terra toscana sarebbe stata accertata anni dopo, una presenza di Cosa nostra che a Firenze e dintorni aveva intessuto stretti rapporti con la massoneria, alleanza che nel 1993 potrebbe essere servita a compiere le stragi che colpirono proprio Firenze, e poi Roma e Milano.

Ciaccio Montalto fu un «uomo dal candido coraggio», si imbatté nei primi anni 80 nella mafia che cominciava a cambiare pelle, quella che oggi chiamiamo «sommersa» e allora si cominciava ad interessare di appalti (1550 banditi e assegnati nel solo biennio 83/85 a Trapani, quasi tutti finiti intercettati da Cosa Nostra). Lo scrittore, e giornalista. Vincenzo Consolo appena scomparso lasciando ancora più orfana la Sicilia, disse un giorno di rimpiangere di non avere fatto il suo dovere, di giornalista, quando una sera raccolse lo sfogo di Ciaccio Montalto che si sentiva isolato: «Rimpiango di non avere disubbidito al suo volere e di non avere scritto subito quella intervista». Lo scrittore aveva vissuto Trapani per due mesi, nell’estate del 1975, quando seguiva per il giornale “L’Ora ” il processo al mostro di Marsala, Michele Vinci. Pubblica accusa di quel processo era il giudice Ciaccio Montalto.Consolo ricordò: «Un giorno Ciaccio mi chiamò e mi disse che mi voleva incontrare a Valderice, nella sua casa, da solo. Una sera andai e mi accolse con la moglie, una donna che negli occhi aveva tutte le preoccupazioni per il marito. Mi rivelò che aveva ricevuto delle minacce. Non scriva nulla, lo faccia solo se dovesse succedermi qualcosa, disse». Otto anni dopo, quella confessione divenne profezia. Allora scrisse sulla Stampa e sul Messaggero (a cui seguì una interrogazione alla Camera dei Deputati di Leonardo Sciascia) e rivelò ciò che Ciaccio Montalto gli aveva detto quella sera.

I magistrati di oggi e tra quelli che lavorano tra Trapani e Marsala, come Andrea Tarondo, titolare di molte indagini sulla nuova mafia trapanese, e l’ex procuratore di Sciacca, Dino Petralia, ex Csm, e che negli anni 80 fu collega vicinissimo a Ciaccio Montalto a Trapani, in più occasioni hanno osservato che“qui” non sarà tutto mafia quando corrisponderanno le azioni concrete, gli atti trasparenti, quando si cancellerà l’area grigia, quando la si smetterà di confinare la legalità nel lavoro di magistrati, giudici, investigatori. Lo disse il presidente Sandro Pertini proprio ai funerali di Ciaccio Montalto: «Per combattere la mafia c’è solo da rispettare fino in fondo la Costituzione». Ciaccio Montalto non è riuscito a sconfiggere la mafia, perchè la mafia glielo ha impedito. «Ulisse era il mito di Ciaccio Montalto» ha svelato un altro suo amico, il pediatra Benedetto Mirto, ma a lui non è riuscito ciò che riuscì a Ulisse, battere i proci e riconquistare la sua Itaca. Il compito oggi è di altri dentro e fuori i Palazzi di Giustizia. Ma la strada è in salita e lo sarà fino a quando non si riconoscerà come eroe davvero chi lo merita o chi lo fu e non come avviene di questi tempi, che eroi vengono indicati i mafiosi e i corrotti.

Un ricordo di Vincenzo Consolo

La ferita dell’aprile

Persone, fatti, luoghi sono immaginari. Reale è il libro

che dedico, con pudore, a mio padre.

Dei primi due anni che passai a viaggiare mi rimane la

strada arrotolata come un nastro, che posso svolgere: rivedere

i tornanti, i fossi, i tumuli di pietrisco incatramato,

la croce di ferro passionista; sentire ancora il sole sulla

coscia, l’odore di beccume, la ruota che s’affloscia, la naftalina

che svapora dai vestiti. La scuola me la ricordo appena.

C’è invece la corriera, la vecchiapregna, come diceva

Bitto, poiché, così scassata, era un miracolo se portava

gente. Del resto, il miglior tempo lo passai per essa: all’alba,

nella piazza del paese, aspettando i passeggeri – malati

col cuscino del letto e la coperta, sbrigafaccende, proprietari

che avevano a che fare col Registro o col Catasto,

gente che si fermava alla marina o partiva col diretto per

Messina – e poi, alla stazione, dove faceva coincidenza con

l’accelerato delle due e mezza.

Non so come cominciai ad aiutare Bitto, fatto sta che

mi vedo salire la scaletta, camminare sopra il tetto per sistemare

i colli, lanciargli, al segnale, il capo della corda

per legare.

Che posso ricordare di quegli anni di scuola e d’Istituto

se li presi controvoglia al primo giorno, se Bitto mi sfotteva

per i libri e lusingava con la guida, la corriera, la vita

in movimento? Chiedevo anche «biglietto» con a tracolla

la borsetta nera, o correvo col cato alla fontana per levare

dai vetri il vomito delle donne e dei bambini.

«Ma che vai all’Istituto, a sfacchinare?» chiedeva ma’

vedendomi le mani lorde, la giacca con le macchie.

Come le cose belle, finì la vita sopra la corriera dopo

che gli cantarono a zio Peppe di come Bitto m’aveva preso

a picciottello. Mi sistemò in una casa ch’affittava e da

quel giorno entrai nell’Istituto.[…]

Lo spasimo di Palermo

Lo spasimo di Palermo è un nostos, il racconto di un ritorno

[…] Chiuse il libro, prese la penna e scrisse.

Mauro, figlio mio,

sì, è così che sempre ti ho chiamato e continuo a chiamarti:

figlio mio. Ora più che mai, lontani come siamo, ridotti

in due diversi esili, il tuo forzato e il mio volontario in

questa città infernale, in questa casa… smetto per timore

d’irritarti coi lamenti.

Figlio, anche se da molto tempo tu mi neghi come padre.

So, Mauro, che non neghi me, ma tutti i padri, la mia generazione,

quella che non ha fatto la guerra, ma il dopoguerra,

che avrebbe dovuto ricostruire, dopo il disastro, questo Paese,

formare una nuova società, una civile, giusta convivenza.

Abbiamo fallito, prima di voi e come voi dopo, nel vostro

temerario azzardo.

Ci rinnegate, e a ragione, tu anzi con la lucida ragione

che sempre ha improntato la tua parola, la tua azione. Ragione

che hai negli anni tenacemente acuminato, mentre

in casa nostra dolorosamente rovinava, nell’innocente tua

madre, in me, inerte, murato nel mio impegno, nel folle

azzardo letterario.

In quel modo volevo anch’io rinnegare i padri, e ho compiuto

come te il parricidio. La parola è forte, ma questa è.

Il mio primo, privato parricidio non è, al contrario del

tuo, metaforico, ma forse tremendamente vero, reale.

Tu sai dello sfollamento per la guerra a Rassalèmi, del

marabutto, dell’atroce fine di mio padre, della madre di tua

madre, del contadino e del polacco. Non sono mai riuscito

a ricordare, o non ho voluto, se sono stato io a rivelare

a quei massacratori, a quei tedeschi spietati il luogo dove

era stato appena condotto il disertore. Sono certo ch’io

credevo d’odiare in quel momento mio padre, per la sua

autorità, il suo essere uomo adulto con bisogni e con diritti

dai quali ero escluso, e ne soffrivo, come tutti i fanciulli

che cominciano a sentire nel padre l’avversario.

Quella ferita grave, iniziale per mia fortuna s’è rimarginata

grazie a un padre ulteriore, a un non padre, a quello

scienziato poeta che fu lo zio Mauro. Ma non s’è rimarginata,

ahimè, in tua madre, nella mia Lucia, cresciuta con

l’assenza della madre e con la presenza odiosa di quello

che formalmente era il padre.

Sappi che non per rimorso o pena io l’ho sposata, ma

per profondo sentimento, precoce e inestinguibile. Quella

donna, tua madre, era per me la verità del mondo, la

grazia, l’unica mia luce, e sempre viva.

La mia capacità d’amare una creatura come lei è stato

ancora un dono dello zio.

Al di là di questo, rimaneva in me il bisogno della rivolta

in altro ambito, nella scrittura. Il bisogno di trasferire

sulla carta – come avviene credo a chi è vocato a scrivere

– il mio parricidio, di compierlo con logico progetto, o

metodo nella follia, come dice il grande Tizio, per mezzo

d’una lingua che fosse contraria a ogni altra logica, fiduciosamente

comunicativa, di padri o fratelli – confrères –

più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili

del disastro sociale.

Ho fatto come te, se permetti, la mia lotta, e ho pagato

con la sconfitta, la dimissione, l’abbandono della penna.

Compatisci, Mauro, questo lungo dire di me. È debolezza

d’un vecchio, desiderio estremo di confessare finalmente,

di chiarire.

Questa città, lo sai, è diventata un campo di battaglia,

un macello quotidiano. Sparano, fanno esplodere tritolo,

straziano vite umane, carbonizzano corpi, spiaccicano

membra su alberi e asfalto – ah l’infernale cratere sulla

strada per l’aeroporto! – È una furia bestiale, uno sterminio.

Si ammazzano tra di loro, i mafiosi, ma il principale

loro obiettivo sono i giudici, questi uomini diversi da

quelli d’appena ieri o ancora attivi, giudici di nuova cultura,

di salda etica e di totale impegno costretti a combat-

tere su due fronti, quello interno delle istituzioni, del corpo

loro stesso giudiziario, asservito al potere o nostalgico

del boia, dei governanti complici e sostenitori dei mafiosi,

da questi sostenuti, e quello esterno delle cosche, che qui

hanno la loro prima linea, ma la cui guerra è contro lo Stato,

gli Stati per il dominio dell’illegalità, il comando dei

più immondi traffici.

Ma ti parlo di fatti noti, diffusi dalle cronache, consegnati

alla più recente storia.

Voglio solo comunicarti le mie impressioni su questa

realtà in cui vivo.

Dopo l’assassinio in maggio del giudice, della moglie

e delle guardie, dopo i tumultuosi funerali, la rabbia, le

urla, il furore della gente, dopo i cortei, le notturne fiaccolate,

i simboli agitati del cordoglio e del rimpianto, in

questo luglio di fervore stagno sopra la conca di cemento,

di luce incandescente che vanisce il mondo, greve di

profumi e di miasmi, tutto sembra assopito, lontano. Sembra

di vivere ora in una strana sospensione, in un’attesa.

Ho conosciuto un giudice, procuratore aggiunto, che

lavorava già con l’altro ucciso, un uomo che sembra aver

celato la sua natura affabile, sentimentale dietro la corazza

del rigore, dell’asprezza. Lo vedo qualche volta dalla

finestra giungere con la scorta in questa via d’Astorga

per far visita all’anziana madre che abita nel palazzo antistante.

Lo vedo sempre più pallido, teso, l’eterna sigaretta

fra le dita. Mi fa pena, credimi, e ogni altro impegnato in

questa lotta. Sono persone che vogliono ripristinare, contro

quello criminale, il potere dello Stato, il rispetto delle

sue leggi. Sembrano figli, loro, di un disfatto padre, minato

da misterioso male, che si ostinano a far vivere, restituirgli

autorità e comando.

Quando esce dalla macchina, attraversa la strada, s’infila

nel portone, vedo allora sulle spalle del mio procuratore

aggiunto il mantello nero di Judex, l’eroe del film

spezzato nella mia lontana infanzia, che ho congiunto, finito

di vedere – ricordi? – alla Gaumont.

Un paradosso questo del mantello nero in cui si muta

qui la toga di chi inquisisce e giudica usando la forza della

legge. E per me anche letterario. Voglio dire: oltre che in

Inghilterra, nella Francia dello Stato e del Diritto è fiorita

la figura del giustiziere che giudica e sentenzia fuori dalle

leggi. Balzac, Dumas, Sue ne sono i padri, con filiazioni

vaste, fino al Bernède e al Feuillade di Judex e al Natoli

nostro, il cui Beati Paoli è stato il vangelo dei picciotti.

In questo Paese invece, in quest’accozzaglia di famiglie,

questo materno confessionale d’assolvenza, dove lo stato

è occupato da cosche o segrete sette di Dévorants, da tenebrosi

e onnipotenti Ferragus o Cagliostri, dove tutti ci

impegniamo, governanti e cittadini, ad eludere le leggi, a

delinquere, il giudice che applica le leggi ci appare come

un Judex, un giustiziere insopportabile, da escludere, rimuovere.

O da uccidere.

Ancora questa mattina, come ogni domenica, sono andato

ai Ròtoli a portare i gelsomini. C’è un fioraio qui,

all’angolo della strada, che me li vende, mastr’ Erasmo,

che ha un pezzetto di terra a Maredolce. È un vecchietto

originale, simpatico, che parla per proverbi. Oggi, nel darmi

i fiori, ne ha detto uno strano, allarmante per una parola,

marabutto, che mi tornava da dolorosa lontananza…

Lo interruppe lo squillo del telefono. Era Michela che

gridava, piangendo:

«Don Gioacchino, presto, esca di casa, scappi subito,

lontano!»

Riattaccò. Gioacchino restò interdetto, smarrito. Sentì

nella strada deserta, silenziosa, i motori forti, lo sgommare

delle auto blindate.

Guardò giù. Erano il giudice e la scorta. Vide improvvi-

samente chiaro. Capì. Si precipitò fuori, corse per le scale,

varcò il portone, fu sulla strada.

«Signor giudice, giudice…» I poliziotti lo fermarono,

gl’impedirono d’accostarsi. Sembrò loro un vecchio pazzo,

un reclamante.

Il giudice si volse appena, non lo riconobbe. Davanti al

portone, premette il campanello.

E fu in quell’istante il gran boato, il ferro e il fuoco, lo

squarcio d’ogni cosa, la rovina, lo strazio, il ludibrio delle

carni, la morte che galoppa trionfante.

Il fioraio, là in fondo, venne scaraventato a terra con il

suo banchetto, coperto di polvere, vetri, calcinacci.

Si sollevò stordito, sanguinante, alzò le braccia, gli occhi

verso il cielo fosco.

Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono.

Implorò muto

O gran mano di Diu, ca tantu pisi,

cala, manu di Diu, fatti palisi!

pubblicato nel 1998

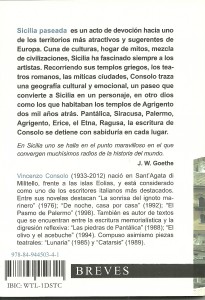

Sicilia Paseada Vincenzo Consolo Traducciòn y ediciòn de Miguel A. Cuevas

Classici contemporanei Vincenzo Consolo nella collana “ I Meridiani ”

Che è sempre il cammino della civiltà e della

storia.”

da Il Barocco in Sicilia (1991)

***

16.00

Saluto introduttivo

Remo Morzenti Pellegrini

Magnifico Rettore dell’Università di Bergamo

16.15

Gianni Turchetta

Università degli Studi di Milano

Da un luogo bellissimo e tremendo

Renata Colorni

Direttrice della collana “I Meridiani”

Vincenzo Consolo fra i classici

Nunzia Palmieri

Università degli Studi Bergamo

Sirene siciliane

Vincenzo Consolo (Sant’Agata di Militello 1933 – Milano

2012) è uno dei più grandi scrittori italiani contemporanei.

Dopo la laurea in giurisprudenza con una tesi in filosofia del

diritto, si dedica all’insegnamento nelle scuole agrarie. Nel

1963 esce il suo primo romanzo, La ferita dell’aprile, sguardo

sulla vita di un paese siciliano tormentato dalle lotte politiche

nei primi anni del dopoguerra. Nel 1968, avendo vinto un

concorso alla Rai, si trasferisce a Milano, dove svolge

un’intensa attività giornalistica ed editoriale, alternando alla

vita milanese lunghi soggiorni in Sicilia. I suoi romanzi e

racconti sono contraddistinti da un approccio alla narrazione

di suggestiva visionarietà e – insieme – dall’uso di una lingua

colta e popolare. Fra i suoi romanzi, La ferita dell’aprile (1963),

Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), la sua opera più celebre, poi

Retablo (1987, premio Grinzane), Le pietre di Pantalica (1988),

Nottetempo, casa per casa (1992, premio Strega), L’olivo e l’olivastro

(1994), Lo spasimo di Palermo (1998). I suoi libri sono stati

tradotti in francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese,

olandese, rumeno, catalano

Seminario a cura di:

Nunzia Palmieri

Comitato organizzativo:

Marco Belpoliti, Franca Franchi, Francesco Lo Monaco, Nunzia Palmieri,

Luca Carlo Rossi.

Per informazioni:

nunzia.palmieri@unibg.it

Tavola rotonda sull’opera di Vincenzo Consolo

Tavola rotonda sull’opera di Vincenzo Consolo

Tavola rotonda sull’opera di Vincenzo Consolo lo scorso venerdì 23 ottobre presso l’IIC di Barcellona. Hanno partecipato i professori Irene Romera Pintor e Nicolò Messina e la cantante Etta Scollo, che con la sua incredibile voce ci ha offerto un’interpretazione musicale basata sull’opera di Consolo “Lunaria”.

Tavola rotonda sull’opera di Vincenzo Consolo con la partecipazione dei professori Irene Romera Pintor e Nicolò Messina e della cantante Etta Scollo, che offrirà un’interpretazione musicale dell’opera di Consolo “Lunaria”

Paolo Borsellino

Per Minimum Fax

“[…] e tra due folti

cespugli si infilò, nati da un ceppo,

l’uno di olivo e l’altro di olivastro”.

È il naufrago Ulisse che solo, martoriato riesce a toccare terra a Schèria, nell’isola dei Feaci. L’olivo e l’olivastro che spuntano da uno stesso ceppo, i rami fittamente intrecciati tra loro, sono il simbolo del selvatico e del coltivato, del bestiale e dell’umano, sono presagio d’una biforcazione di sentiero o di destino, della perdita di sé, dell’annientamento dentro la natura e della salvezza in seno a un consorzio civile, una cultura.

Lasciato il mare rovinoso, Ulisse entra nella città dei Feaci, nel regno dell’utopia, nella società ideale. Dopo il lungo racconto, l’eroe raggiunge finalmente l’Itaca della realtà e degli affetti, ritrova l’armonia perduta.

L’omerica immagine del ceppo che nutre due rami diversi, incisiva come quella del virgiliano ramo d’oro sul duplice albero che coglie Enea prima di scendere agli inferi, è il simbolo alto della civiltà che s’innesta, con gesto di coltura e cultura, di volontà e di sapienza, sul tronco dove insieme è cresciuto, spontaneo, selvatico, il ramo dell’olivastro; della civiltà che, se non è curata, difesa, può regredire e perdersi nel disordine da cui proviene, nel caos, nel mare della tempesta. È il simbolo più che mai, quel ceppo dai due rami fittamente intrecciati, di questa “nostra terra bellissima e disgraziata” come l’ha definita Paolo Borsellino, della Sicilia della più antica, più ricca civiltà e insieme della barbarie più feroce e rovinosa, dell’inciviltà più buia, della regressione più umiliante; di quest’Isola che fu dimora ideale dell’albero mediterraneo, dell’argenteo olivo del nutrimento e della luce che i Greci consacrarono all’Atena della ragione e della sapienza. È l’albero che immaginò, che vide sul palcoscenico Pirandello, la notte della sua agonia, a risolvere l’ultimo atto di un dramma, di un mito che non avrebbe potuto più scrivere, è l’olivo della cultura e della poesia contro l’irrompere a valle dei barbarici Giganti della montagna.

Fuori dal simbolo, dentro la realtà, dentro la storia, sappiamo che il duplice, atroce destino della Sicilia, l’intreccio suo inestricabile di civiltà e di barbarie, non è dovuto a un evento della natura, a una legge dell’esistenza, a un destino, a una condanna genetica, come spesso neo-lombrosiani d’accatto hanno voluto fra credere, ma a precise responsabilità, a colpe della storia.

Chi ha uso di ragione, possesso di cognizione sa che la mafia, questa mala pianta, quest’olivastro infestante e devastante, è nata in Sicilia per il ritardo storico in cui l’Isola è stata tenuta, per l’ingiustizia a danno di essa costantemente perpetrata da dominazioni, governi, da ottuse, cieche caste di privilegio e sopruso; sa che in Sicilia la mafia s’è sviluppata con l’abbandono, con l’assenza dello Stato, con la connivenza, l’aiuto dei regimi politici, di poteri statali insipienti o corrotti.

Un medioevo di illiberalità, di ingiustizia, di violenza ha gravato su questa regione, una lunga storia di oppressione e sfruttamento dei deboli, di ribellioni popolari, di feroci repressioni, un’assenza dei grandi principi liberali instauratisi in Europa con la rivoluzione del 1789.

C’è, nel museo Pepoli di Trapani, una terribile macchina; c’è, alta sui due montanti tenuti dall’architrave del potere, una ghigliottina, questo orrendo palchetto, questa truce scenografia per la rappresentazione della Giustizia.

Priva qui del terrifico, disumano ma grandioso sfondo storico contro cui si ergeva la francese consorella, dialettale com’è nel lessico, nella sintassi dei suoi congegni, diventa ancor più incomprensibile, più crudele. Si sa che la ghigliottina di Trapani veniva anche montata sulle piazze dei vari paesi del Circolo giudiziario; si sa ch’essa funzionò fin dopo l’Unità, sotto i Savoia; si sa che non tagliò teste di re, di nobili, di Amici del popolo o di Incorruttibili, ma solamente teste di ribelli o banditi. Proviamo orrore per ogni tipo di pena di morte, diciamo con Voltaire che quella pena offre vantaggi solo per il boia, ma è vero che la tremenda macchina di Trapani non tagliò mai teste di mafiosi.

Chè allora della mafia, da parte di magistrati, di funzionari statali, di politici, di intellettuali, si negava l’esistenza o se ne dava una spiegazione di ordine psicologico o folcloristico. Qualche magistrato, qualche politico avvertì della mafia la vera natura, la forza sua invasiva e distruttiva: il procuratore generale di Trapani don Pietro Ulloa, il giudice agrigentino Alessandro Mirabile, il socialista corleonese Bernardino Verro, il repubblicano ennese Napoleone Colajanni. Questa negazione della mafia come associazione, come ferrea, gerarchica struttura criminale, da parte del potere politico, degli organi dello Stato, è durata, si sa, fino a ieri. Tanto più negata la mafia, si direbbe, quanto più le sue azioni criminose si facevano frequenti e clamorose, la sua azione antisociale, antistatale sempre più distruttiva e arrogante, quanto più la pubblicistica, l’informazione su di essa si arricchiva e diffondeva. Negazione della mafia, nel migliore dei casi, per la regressiva, falsa difesa dell’ “onor di Sicilia”, per insipienza, per malafede: per privato, meschino tornaconto, per colpevole connivenza con gruppi di potere.

Sicchè i morti, tutti i morti di mafia pesano, oltre che sui diretti assassini, su quei responsabili, su quegli uomini che meritano di giacere nel “tristo buco”, nel “pozzo scuro” della dantesca Caina.

Pesano su quei responsabili i braccianti, i capilega, i sindacalisti uccisi sopra le terre dei feudi negli anni Venti e nel Secondo Dopoguerra; pesano i contadini, le donne, i bambini uccisi a Portella della Ginestra.

Oh il Sud è stanco di trascinare morti

in riva alle paludi di malaria,

stanco di solitudine, stanco di catene…

scriveva qualche mese prima della strage, Quasimodo.

Pesa su quei responsabili la morte di tutti quelli – magistrati, militari, politici

burocrati, imprenditori, sacerdoti, comuni cittadini – che nella tremenda, lunga guerra contro la mafia sono caduti. Pesa su di loro la morte di due uomini eroici, di due simboli alti: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

C’è, nella storia di quest’uomo, uno sfondo storico siciliano, una dimensione umana, spesso ignorata. C’è una parca, dignitosa misura della vita, un pudore, una ritrazione di gesto e di parola, un rigoroso, inflessibile senso morale e civile, una disillusa, lucida conoscenza e accettazione della realtà e un modo aspro, diretto e schietto di affrontarla; c’è un senso privo di limiti del sacrificio, una generosità di sé senza risparmio; c’è infine in quest’uomo orgoglio e candore.

L’eredità culturale paterna, del rigoroso, severo farmacista di via Vetriera, è temperata dalla dolcezza della madre, di Maria Lepanto, che, cresciuto in quel Belmonte Mezzagno che s’affacciava sulla meraviglia della Conca D’Oro, ha assorbito bellezza e sentimento.

L’adolescente Paolo si muove in quello spazio ricco di segni, di echi, di memorie, di immagini e di suoni ormai perduti che era il cuore antico della Palermo tra la Cala, la Kalsa, Piazza Marina e la Magione, la chiesa di San Francesco e la Gancia. È lo stesso spazio, quello di Borsellino, la stessa geometria, la stessa scenografia su cui e dentro cui si muove negli stessi anni Giovanni Falcone; si muovono tantissimi altri ragazzi che prenderanno altre strade, avranno altro destino: si trasformeranno, sbucando da quella couche, da quella cultura, in spinosi, selvatici oleastri. “La rilevanza di una tale ‘promiscuità’ tra mafia e società siciliana non è sempre chiara. Palermo è al riguardo un tipico esempio. Io vi ho vissuto fino all’età di venticinque anni e conoscevo a fondo la città. Abitavo nel centro storico, in piazza Magione, in un edificio di nostra proprietà. Accanto c’erano i catoi, locali umidi abitati da proletari e sottoproletari. Era uno spettacolo la domenica vederli uscire da quei buchi, belli, puliti, eleganti, i capelli impomatati, le scarpe lucide, lo sguardo fiero” ricorda Falcone.

La prematura morte del padre segna per Paolo, appena laureato, la fine della giovinezza, la fine vale a dire delle illusioni e delle divagazioni. Si assume a ventidue anni, con serietà, rigore, il ruolo di capo famiglia. Lo studio per il concorso in magistratura diventa un impegno totale. “Se vengo bocciato, per la disperazione mi getto dentro il Tevere” dice alla madre prima di partire per Roma. Ma vince e compie il suo apprendistato a Palermo, presso il collega anziano Cesare Terranova. Nessuno ancora sapeva, ma si stava formando a Palermo, in Sicilia, e naturalmente anche nel resto del Paese, verso la fine degli anni Sessanta, una nuova leva di magistrati, di giovani di nuova cultura, di nuova moralità, di nuovo impegno.

Il neofita della scienza delle leggi, il diacono della mentalità giuridica si appassiona al diritto civile, e crediamo che immagini di tracciare per sé e di perseguire, con l’ardore e la tenacia che sono del suo carattere, la strada della ricerca, del perfezionamento, di giungere, grado a grado, com’è nell’ascesi, com’è nella scienza e nell’arte, a quella condizione di grazia, in cui il lavoro perde chiarità, diventa gioia.

La famiglia, quella d’origine, la madre e i fratelli, la nuova che aveva appena formato, il lavoro di magistrato unito alla scelta, alla passione per il diritto civile ci fanno pensare che Borsellino immaginasse – com’era normale, com’era giusto immaginare – di vivere in uno Stato di diritto, in una società civile, in cui la sfera privata, l’umano regno degli affetti trovasse rispetto e difesa; dove anche l’avere, il frutto dell’onesto lavoro, trovasse legittimità e protezione.

Abbiamo tutti, tutti creduto, noi cittadini, forse anche i magistrati, creduto per molto tempo, fino a ieri, che la vecchia, parassita, velenosa mala pianta della mafia fosse qualcosa di separato dal nostro contesto civile, che essa sarebbe stata prima o dopo tagliata con un colpo d’ascia dal ceppo sano della nostra società da parte di organi a questo delegati: forze dell’ordine e magistratura.

Borsellino e gli altri magistrati di nuova cultura e di nuova morale hanno visto a un punto che la mafia tutto invadeva e distruggeva in Sicilia, in questo Paese, che era un mostro osceno, un bestiale Polifemo che stritola e divora uomini, che minacciava ogni giorno di più, nonché l’avere, il primo dei beni, la vita, minacciava la sfera privata della famiglia, la pubblica sfera, distruggeva i valori della civiltà. Uccideva e uccideva la mafia, spargeva morte e morte per le strade di Palermo e di ogni città di Sicilia, la morte – lo diciamo qui con Savinio – “ che insudicia quello che era pulito. Intorpida quello che era limpido. Inaridisce quello che era bello. Intenebra quello che era luminoso. Istupidisce quello che era intelligente. Immiserisce quello che era ricco..”

La mafia umiliava e infamava nel mondo la Sicilia della storia, della cultura, dell’arte, della filosofia, del diritto. Dopo l’uccisione dei magistrati Terranova, Costa, Basile, del commissario Boris Giuliano, Chinnici e gli altri magistrati seppero che in Sicilia era la guerra: guerra contro la civiltà, contro la democrazia.

Decisero di combattere, quei magistrati, e si fecero, per la Sicilia, per noi, soldati di prima linea.

Non vogliamo qui raccontare ancora la vita di sacrifici a cui si sottoposero i giudici del pool antimafia, l’altissimo prezzo che hanno pagato in quella guerra le loro famiglie.

Uno dopo l’altro caddero nella guerra i valorosi capitani, caddero quei san Michele e san Giorgio in lotta contro il drago. Caddero a Palermo Chinnici, Saetta, Livatino, Falcone, Borsellino…Caddero nel modo più atroce, più straziante. Paolo Borsellino poi nel modo più inaccettabile: lungo un itinerario prevedibile e previsto; nel momento più umano e più tenero in cui si reca dalla madre: avrebbe dovuto condurla dal medico per farle controllare il cuore.

In quel quieto, deserto primo pomeriggio d’una domenica di luglio, la vecchia madre, dopo il trillo del campanello che il figlio aveva pigiato, ode il tremendo boato, il fragore infernale.

Noi, non più giovani o vecchi, riusciamo solo a dire, parafrasando il poeta de La terra desolata: con il ricordo di Paolo Borsellino e degli altri, con la lezione del loro sacrificio riusciamo oggi a puntellare le nostre macerie. Le macerie della nostra vita civile, le macerie in cui oggi il potere politico vuole ridurre l’edificio della Giustizia, l’autonoma istituzione della Magistratura e, con essa, violare i sacri principi della nostra Costituzione.

Milano, 29 giugno 2010 Vincenzo Consolo

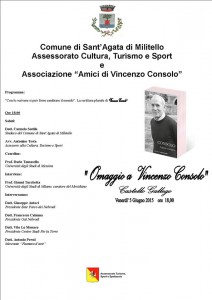

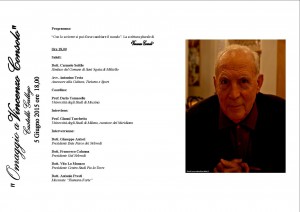

Omaggio a Vincenzo Consolo

Omaggio a Vincenzo Consolo

Castello Gallego

Venerdì 5 giugno ore 18,00

Programma :

Saluti :

Dott. Carmelo Sottile

Sindaco del Comune di Sant’Agata di Militello

Avv. Antonino Testa

Assessore alla Cultura, turismo e sport

Coordina:

Prof. Dario Tomasello

Università degli Studi di Messina

Interviene :

Prof. Gianni Turchetta

Università degli Studi di Milano , curatore del Meridiano

” L’opera completa ”

edizioni Mondadori

interverranno :

Dott.Giuseppe Antoci

Presidente Ente Parco dei Nebrodi

Dott. Francesco Calanna

Presidente Gal dei Nebrodi

Dott. Vito Lo Monaco

Presidente Centro Studi Pio La Torre

Dott. Antonio Presti

Mecenate Fiumara D’arte

“Ma non la conoscenza di un luogo ci trasmettono gli uomini come Goethe, i poeti, ma la conoscenza del Luogo, del sempre sconosciuto, misterioso luogo, .bellissimo e tremendo, che si chiama vita.”

Vincenzo Consolo