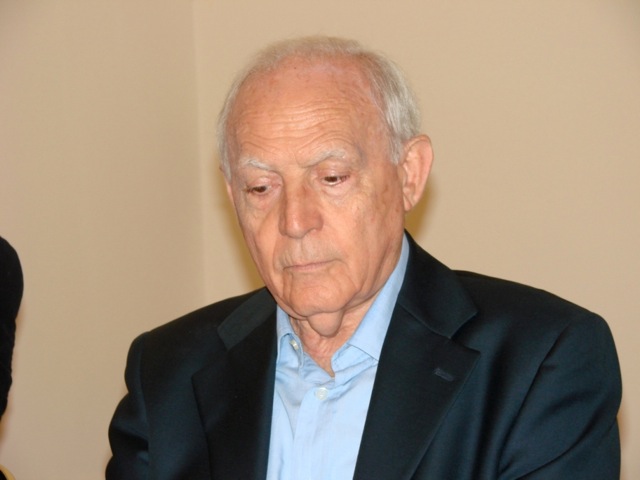

Daragh O’Connell

E Virgilio…Ma che dico? Di echi parlavamo,1

1. “L’isola del foco”

La raccolta di saggi di Consolo del 1999 Di qua dal faro apre con un epigrafe dantesca: “E la bella Trinacria, che caliga / tra Pachino e Peloro, sopra ’l golfo / che riceve da Euro maggior briga / non per Tifeo, ma per nascente solfo” (Paradiso, VIII. 67-70). Dentro questo spazio insulare Consolo espone la propria produzione narrativa per delineare nuovi ed inesplorati territori letterari e arricchire il palinsesto che è la Sicilia, in tutte le sue manifestazioni, siano esse la “bella Trinacria” o l’altrettanto dantesca “isola del foco” (Paradiso, XIX.131). La tradizione letteraria è uno dei maggiori interessi di Consolo e, decisamente, lo è il ruolo che egli avrà in essa. L’interesse verso antenati e tradizioni letterarie è parte di ciò che contraddistingue la sua 7 particolare esperienza artistica. Avere una relazione profondamente sentita con la tradizione non implica necessariamente una subordinazione servile verso precursori e modelli. Piuttosto, nel caso di Consolo, implica un uso trasformativo e creativo della letteratura, e l’estensione dei suoi limiti: in pratica, l’accesso e la partecipazione a quella stessa tradizione. Nonostante le sue tematiche siano decisamente siciliane e dalla ricchezza della tradizione letteraria siciliana si possano estrarre grandi livelli di influenza, Consolo non ignora il contesto più ampio italiano all’interno del quale scrive. Il suo indebitamento verso Dante è altamente significativo, eppure, sorprendentemente, non è stata ancora fonte di molta discussione.2 Parte del problema risiede nella stessa scrittura di Consolo e nella vertiginosa serie di interessi presente nelle sue opere. La sua consuetudine ad arricchire i suoi testi con dialoghi intertestuali polifonici complessi rispecchia per certi versi la relazione di Dante con la sua tradizione. Occorre precisare che, nella poetica di Consolo, né Dante né qualsiasi altro autore è riconosciuto esplicitamente come modello autoriale: Dante è, nonostante questo, una delle tante “presenze” nella narrativa di Consolo. Sono echi, motivi, reminiscenze, modelli retorici, allusioni dirette, e modelli architettonici a segnalare il dantismo di Consolo. I secoli che separano le loro esperienze artistiche garantiscono lo specifico uso dialogico, e non conflittuale, delle allusioni dantesche da parte di Consolo. Per Consolo il poeta della Commedia è un deposito di lingua e di motivi, una presenza seducente in quello che George Steiner chiamava lo ‘shadow-theatre of encounters’, il teatro d’ombre di incontri3 . Come Dante, Consolo tematizza di continuo il rapporto dei propri testi con i loro precursori con delle citazioni esplicite (e a volte meno esplicite). In questo breve studio cercherò di localizzare i motivi danteschi e di cogliere alcune delle allusioni più risonanti nella narrativa di Consolo, limitando la 2 Questo saggio è basato sul mio Consolo’s ‘trista conca’: Dantean anagnorisis and echo in Il sorriso dell’ignoto marinaio, scritto in inglese e pubblicato in Echi danteschi / Dantean Echoes, a cura di R. Bertoni, Torino, Trauben, 2003, pp. 85-105. 3 G. Steiner, Grammars of Creation, Londra, Faber, 2001, p. 73. 4 C. Segre, Intrecci di voci: la polifonia nella letteratura del Novecento (Torino: Einaudi, 1991), p. 86. 5 S. A. Sanna, A colloquio con Vincenzo Consolo, “Italienisch: Zeitschrift für italienische Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht”, 17, 1987, p. 31. 6 G. Contini, Introduzione ai narratori della Scapigliatura piemontese, in Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi, 1979, p. 540. 7 C. Segre, op.cit., pp. 83-85. mia analisi a Il sorriso dell’ignoto marinaio per dimostrare che l’architettura e il linguaggio infernali, un’anagnorisi specificamente dantesca e l’epifania purgatoriale informano la riscrittura plurilingue della storia di Consolo nella camera d’eco che è il suo “romanzo-chiocciola”, per dirla con Segre.4 In un’intervista del 1987, in cui parlava del ruolo di Dante nelle sue opere, Consolo diceva: “credo che Dante faccia parte del nostro sangue, lo assorbiamo, in me c’è anche il gusto della citazione indiretta. Lo ripeto, l’endecasillabo e certe immagini e forme dantesche le ho dentro e mi piace citarle invisibilmente ed a volte scopertamente”.5 Esempi espliciti della presenza di Dante possono essere trovati ne L’olivo e l’olivastro (1994) e anche ne Lo Spasimo di Palermo (1998), e lì hanno la funzione della citazione diretta. Attraverso la lettura de Il sorriso dell’ignoto marinaio si vedrà come Dante è uno degli autori su cui si fonda la poetica di Consolo. 2.

“La favella di Satanasso”:

plurilinguismo e monolinguismo L’uso variegato della lingua in Consolo inevitabilmente lo pone in quella linea di “macaronici” che Contini definiva come “gli adepti delle scritture composite, [.,.] degli aristocratici per definizione”6 . Segre scrive che Consolo condivide con Gadda “la voracità linguistica, la capacità di organizzare un’orchestra di voci, il risultato espressionistico”, ma anche, seguendo Bachtin, che il plurilinguismo di Consolo dimostra “plurivocità”.7 Le scelte linguistiche di Consolo hanno anche un valore ideologico, non soltanto stilistico: Fin dal mio primo libro ho cominciato a non scrivere in italiano. Per me è stato un segnale, il simbolo di una ribellione alle norme, dell’uccisione del padre [.,.]. Ho volute creare una lingua che esprimesse una ribellione totale alla storia e ai suoi esiti. Ma non è dialetto. È l’immissione nel 8 codice linguistico nazionale di un materiale che non era registrato, è l’innesto dei vocaboli che sono stati espulsi e dimenticati.8 Le predilezioni linguistiche di Consolo sono altamente significative in quanto egli si pone in confronto diretto con il linguaggio standard dell’autorità dell’Italia moderna. Per certi versi sia lui che Dante, quindi, affrontano le rispettive autorità con trasformazioni radicali e deviazioni dalla norma attraverso forme estremamente ibride in cui la mescolanza di registri, l’uso di forme arcaiche, dialettali e scientifiche trovano facile dimora nei loro costrutti. Però è con l’uso metaforico del dialetto sicliano-lombardo – il sanfratellano – che possiamo intravedere l’intenzione ideologica di Consolo. Questo dialetto è proposto come “altro”, iscritto nel romanzo come una specie di antidoto ai codici del potere. Ma quel che mi interessa qui è la ricerca fatta da Consolo. Quando si parla di questo dialetto uno dei nomi spesso dimenticati è quello dell’erudita e poeta ottocentesco Lionardo Vigo. Vigo fu il primo linguista a cercare di classificare il parlato di queste colonie lombarde, precursore di indagini più dettagliate e professionali9 . Nel 1857 Vigo scrisse che il dialetto sanfratellano gli sembrava un “gergo inintelligibile” ed era, in fin dei conti, la “favella di Satanasso”10. Anni dopo nel 1868 ribadisce questi punti in una lettera pubblicata nel quotidiano La Sicilia: Dissi nel 1857 e ripeto inintelligibile più della favella di Satanasso il linguaggio di Piazza e vi aggiungo quello di San Fratello. […] è satanico tutto ciò che non si comprende, come il Papè Satan di Dante. Che dire poi di un linguaggio aspro di consonanti, aspirazioni e tronchi, misto allo strascio dei suoi dittonghi e trittonghi?11 Nell’arco del romanzo, Consolo conferisce dignità al dialetto e inoltre il romanzo stesso conclude con l’ultima delle “scritte” proprio in sanfratellano. Il primo incontro con questa parlata precaria è nel quarto capitolo, Val Dèmone. Mandralisca vede un prigioniero nelle segrete del castello di Maniforti e chiede informazioni su di lui. Uno dei servi gli risponde che il prigioniero è “un diavolo d’inferno, scatenato” (200), e più avanti esclama: “Ah. Sanfratellano, Dio ne scansi! Gente selvaggia, diversa, curiosa. E parlano ’na lingua stramba, forestiera” (202). Seguendo le suggestioni di Vigo nel proporre questa lingua in termini infernali, Consolo fa un’allusione alla lingua incomprensibile e bestiale della non-ragione. La configurazione di quella lingua con quella dantesca – “Pape Satàn, pape Satàn aleppe!” (Inferno, VII.1) – è molto significativa. La “voce chioccia” (Inferno, VII.2) di Plutone richiama il primo incontro che Dante-personaggio ha con la lingua dei dannati: “Diverse lingue, orribili favelle, / parole di dolore, accenti d’ira, / voci alte e fioche” (Inferno, III.25-27), e anticipa anche le emissioni illogiche dalla “fiera bocca” di Nembrot: “Raphèl maì amècche zabì almi” (Inferno, XXXI.67). Però alla fine del Sorri9 so, nonostante la sua difficoltà, al sanfratellano viene accordata una posizione privilegiata nel testo. Mandralisca scrive che è una “lingua bellissima, romanza o mediolatina, rimasta intatta per un millennio sano, incomprensibile a me, a tutti, comecché dotati d’un moderno codice volgare” (216). Sembra quasi una lingua adamica, un sopravvissuto fragile da una confusio linguarum italica. Consolo fornisce al lettore un esempio del parlato diabolico tramite la figura dell’“insano frate liconario” (222) – Frate Nunzio nel terzo capitolo Morti sacrata. La litania blasfema che declama prima di violentare e uccidere la ragazza catalettica è un esempio non solo del plurilinguismo di Consolo ma anche dell’inversione della ragione e l’abuso della lingua. La lingua, specialmente le oscillazioni tra le “orribili favelle” (Inferno, III.25), mediate tramite le “rime aspre e choicce” (Inferno, XXXII.1) e l’“angelica voce, in sua favella” (Inferno, II.57) è effettivamente la cosa che conferisce alla Commedia la sua novità formale. Il poema di Dante pluralizza la lingua, e in quello che è un cambiamento di posizione rispetto alla De vulgari eloquentia, nel Paradiso Adamo dice: La lingua ch’io parlai fu tutta spenta […] Opera naturale è ch’uom favella; ma così o così, natura lascia poi fare a voi secondo che v’abbella (Paradiso, XXVI.124-32). Ibridismo, pluralità e parodia caratterizzano l’uso non-totalizzante della lingua nel Sorriso. Questo romanzo storico-metaforico si confronta con un momento decisivo del nascente Stato italiano e mette in dubbio il monolinguismo opprimente dello stesso stato attraverso un richiamo alla pluralità delle lingue minacciate da questa fondazione. La pretesa di una lingua sola degrada e cancella le micro-storie degli emarginati e dei diseredati, quelli senza le chiavi del sistema linguistico dominante. Il desiderio, espresso da Mandralisca nel romanzo, è che “tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose” (217).

3. Dante nella “chiocciola”

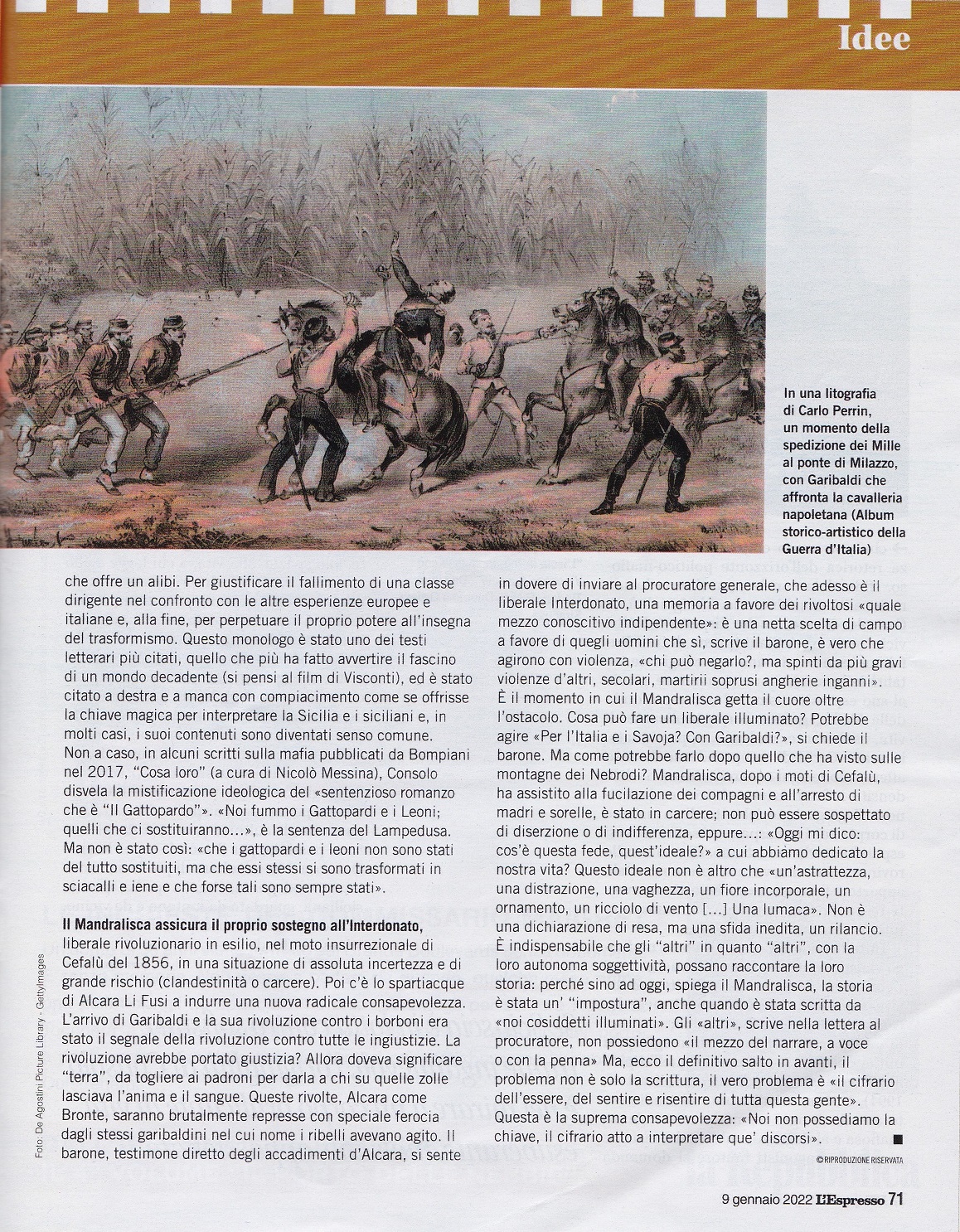

L’ideale che un giorno i “nomi” saranno riempiti dalle cose è un sogno da linguista, non realizzabile. L’abisso fra “nomi” e “cose” era già stato annunciato nel primo capitolo in cui Mandralisca riflette che i nomi, allontanati dai loro significati originali diventano “sommamente vaghi, suoni, sogni” (129). La pochezza della lingua e l’incapacità di rappresentare in modo efficace e fedele la realtà sono temi centrali sia per Dante sia per Consolo. Dante tematizza quest’impasse nella Commedia, specialmente nell’ultima cantica in cui i limiti della lingua sono ben evidenti e la lingua stessa diventa un mezzo poco adatto per rappresentare l’esperienza del viator: “significar per verba / non si poria” (Paradiso, I.70-71); “l’essemplo / e l’essemplare non vanno d’un modo” (Paradiso, XXVIII.55-56). Nel Sorriso il problema è diverso. Mandralisca deve fungere da testimone della rivolta degli alcaresi e per raccontare gli eventi in modo fedele deve evitare qualsiasi forma di imposture. Scrive: 10 Oh descriver potrò mai quel teatro, la spaventosa scena paratasi davanti su per la strade, i piani di quel borgo? Il genio mi ci vorrìa dell’Alighieri, dell’Astigian la foga, del Foscolo o del Byron la vena, dell’anglo tragediante, dell’angelo britanno il foco o la fiammiante daga che scioglie d’in sul becco delle penne le chine raggelate per l’orrore, o del D’Azeglio o Vittor Hugo o del Guerrazzi almen la prosa larga… Di me, lasso!, che natura di fame, di fralezza e di baragli ha corredato, v’appagate? (223) Questa formulazione retorica contorta, al di là dell’appello al “genio” di Dante, indica e parodizza la natura offuscante della rappresentazione linguistica e l’inevitabile finzione dell’atto di scrittura. I limiti del linguaggio e il rischio dei suoi effetti distorsivi, sia attraverso l’abuso rappresentativo che la celebrazione letteraria, sono centrali nelle preoccupazioni del poema e del romanzo. Se consideriamo la seguente concezione retorica di Dante, emerge il suono di un’eco lontana. Chi poria mai pur con parole sciolte dicer del sangue e de le piaghe a pieno ch’i’ ora vidi, per narrar più volte? Ogne lingua per certo verria meno per lo nostro sermone e per la mente c’hanno a tanto comprender poco seno. (Inferno, XXVIII.1-6) Così come il protagonista di Consolo invoca ed elenca i nomi dei letterari del passato per evidenziare la propria incapacità di descrivere fedelmente le scene, così anche Dante invoca battaglie storiche significative per rendere l’idea del vasto numero di sofferenze dei dannati insanguinati di cui è testimone nella nona bolgia. Dante elenca queste battaglie e conclude il passo affermando: “e quel forato suo membro e qual mosso / mostrasse, d’aequar sarebbe nulla / il modo de la nona bolgia sozzo” (Inferno, XXVIII.19-21). L’invocazione al nome di Dante arriva in un momento significativo del testo. Consolo, utilizzando una forma molto stilizzata che comporta una complessa fusione tra una specie di via crucis e i prestiti ekfrastici da Los desastres de la guerra di 12 James Joyce, Finnegans Wake, Londra, Pengiun, 1992, p. 183. Goya, si accinge a descrivere le immagini e i suoni delle conseguenze della rivolta, e alcune allusioni dantesche vengono alla luce. In uno scenario prettamente infernale leggiamo: “D’ogni cosa, strazio: nebbia cenere terra vento e fumo” (224). Ulteriori reminiscenze dantesche vengono enumerate nella visione terribile dei cadaveri per terra circondati dagli avvoltoi: “Le ali aperte per tre metri e passa, stese le zampe con gli artigli curvi, grasso, enorme piomba a perpendicolo dall’alto come calasse dritto dall’empireo” (225). In un’altra particolare visione cifra dantesca diventa più marcata: Ma giungea fraditanto una carretta tirata da uno scheletro di mulo come quello famelico in galoppo sopra le teste di papi e principi e madame al palazzo Sclàfani in Palermo. Un carrettiere estrano con casacca rossa, all’impiedi sopra il legno, strappando redini e frustando, sguaiato vociava: ‘Uuh, uuh, broeuta bestia, marouchì poa te! (226-227) La narrazione di Consolo riverbera di echi danteschi per sostenere la visione infernale degli eventi. Il “carettiere estrano […] sopra il legno” certamente richiama il Caronte di Dante, e, più specificamente, Flegiàs dell’ottavo canto. Quel nocchiero arriva su “una nave piccioletta”, descritto poi come “legno”, per trasportare Dante e Virgilio sulla “morta gora”, mentre grida “Or se’ giunta, anima fella!” (Inferno, VIII.15-31). Poco più avanti nel romanzo Consolo scrive: “E in così dire riprese il suo fatale andare” (230) L’allusione è alle parole di Virgilio a Minosse: “Non impedir lo suo fatale andare” (Inferno, V.22). Questa forma di intertestualità ricorda una definizione coniata da Joyce nel Finneganz Wake: “quashed quotatoes”12, una sorta di tecnica di innesto in cui elementi del testo precursore si innestano sul nuovo, in quella che è sia una forma aperta di citazione che una forma di figurazione nascosta. Il capitolo VIII, Il carcere, fornisce al lettore il simbolo più complesso ed enigmatico di Consolo, la “chiocciola”. I rivoltosi sono incarcerati nella prigione che ha forma di chiocciola mentre aspettano le loro sentenze. Questa prigione sotterranea ha la 11 “forma precisa d’una chiocciola” (233) ed è descritta come un “segreto fosso” (232), e un “falso labirinto, con inizio e fine, chiara la bocca e scuro il fondo chiuso” (235). Tutto il castello è conforme alla forma a spirale discendente di un guscio di lumaca: Il fatto è che quel castello […] non possiede scale o scaloni in verticale, linee ritte, spigoli, angoli o quadrati, tutto si svolge in cerchio, in volute, in seni e avvolgimenti, scale saloni torri terrazzini corte magazzini. E la fantasia più fantastica di tutte si trova dispiegata in quel catojo profondo, ipogeo, sènia, imbuto torto, solfara a giravolta, che fa quasi da specchio, da faccia arrovesciata del corpo principale del castello sotto cui si spiega, il carcere: immensa chiocciola con la bocca in alto e l’apice in fondo, nel bujo e putridume”. (235) Questa prigione piranesiana presenta molte somiglianze con la concezione architettonica e la figurazione dello spazio dell’Inferno dantesco. Prima di descrivere il carcere, Consolo cita un passo dalla Ricreatione dell’Occhio e della Mente nell’Osservatione delle Chiocciole di Buonanni come se fosse “[…] una lapide murata sull’ingresso” (233), nello stesso modo in cui il Dante legge l’iscrizione sopra il portico dell’Inferno nel terzo canto (Inferno, III.1-9). La forma dell’Inferno di Dante è variamente descritta come “carcere cieco” (Purgatorio, XXII.103), “dolente ripa” (Inferno, VII.17), “cerchio tetro” (Inferno, VII. 31), e “tristo buco” (Inferno, XXXII.2). Un’ulteriore descrizione del carcere in Consolo ci viene dal giovane sanfratellano Michele Fano: “si trasi rintra ri / stu puzzu tortu / sappi comu chi fu / e statti mutu” (250). Questo “puzzu tortu” ha le sue equivalenti del poema dantesco. Infatti, “pozzo” è uno dei termini preferiti di Dante per rendere la nozione dello spazio infernale: “e son nel pozzo intorno da la ripa” (Inferno, XXXI.32); “così la proda che ‘l pozzo circonda” (Inferno, XXXI.42); “come noi fummo giù nel pozzo scuro” (Inferno, XXXII.16]; “vaneggia un pozzo assai largo e profondo” (Inferno, XVIII.5); “del bassissimo pozzo tutta pende” (Inferno, XXIV.38]. Il movimento attraverso questo spazio ristretto è altrettanto importante, la discesa a spirale è una delle caratteristiche più marcate della prima cantica di Dante. Virgilio spiega a Dante: “Tu sai che ‘l loco è tondo; / e tutto che tu sie venuto molto, / pur a sinistra, giù calando a fondo” (Inferno, XIV.124-126). Spessi durante il viaggio dei poeti viene annunciata la traiettoria a spirale: la rotazione e la discesa di Gerione (“rota e discende”; Inferno, XVII.116), e “lo scendere e ‘l girar per li gran mali” (Inferno, VII.125) sono particolarmente espliciti a questo proposito. In termini simili, e con un’esattezza di movimento, nel romanzo di Consolo leggiamo: “Prendemmo a camminare in giro declinando” (236). Una delle più significative descrizioni metaforiche dell’inferno di Dante, però, si collega direttamente al testo di Consolo sia nella forma che nella sostanza: troviamo Virgilio e Dante davanti alla città di Dite, Dante-personaggio chiede alla sua guida: “In questo fondo de la trista conca / discende mai alcun del primo grado, / che sol per pena ha la speranza cionca?” (Inferno, IX.16-18). La “trista conca” di Dante prefigura il “puzzu tortu” e fornisce a Consolo un modello architettonico per il suo contorto spazio colloidale di sofferenza e dolore. 4.

Anagnorisis/Agnitio

Gran parte della critica consoliana si è concentrata sui capitoli finali del Sorriso, ma poca attenzione è stata dedicata al capitolo iniziale, nonostante la sua peculiarità: esso è carico di sommersi paralleli danteschi, e in particolare sembra essere una rielaborazione e rifacimento di una agnitio specificamente dantesca. È in questo capitolo che il protagonista di Consolo, sulla falsariga dantesca, inizia un viaggio verso la conoscenza di sé: parte da una posizione di ignoranza, causata dalla sua classe sociale e dalla sua chiusura negli studi eruditi, e nel corso della narrazione arriva a una posizione di conoscenza 12 di sé e di riconoscimento della complessità della verità. Apparentemente, l’alba dei passaggi iniziali indica l’alba di una coscienza politica che si risveglia, l’alba del cambiamento, rappresentato dal Risorgimento. Questa fragile luce, tuttavia, rispecchia anche l’incertezza e l’ambiguità della confusa identità e visione del mondo di Mandralisca. Le difficoltà in questo processo verso l’autocoscienza, ma anche i miglioramenti in quella direzione, sono indicate dall’impiego di termini legati alla vista e alla visione. La visione è la componente primaria della conoscenza, o meglio dell’autocoscienza. Il primo verbo del romanzo – “si scorgeva” – dà un’idea di vista, ma la visione del protagonista è resa instabile da verbi come “languivano” e “riapparivano”. Ciò che vede non è chiaro: “Alla fioca luce della lanterna, il Mandralisca scorse un luccichio bianco che forse poteva essere di occhi” (128). La materializzazione degli occhi (organi di senso) è indicativa di una tendenza alla vista intesa metaforicamente come conoscenza di sé. Il “chiarore grande” della nuova giornata illumina pianamente la scena, e le luci distanti delle torri “impallidirono”, mentre le luci fragili delle stelle “svanirono”. Questa trasformazione naturale, tuttavia, ha poco effetto su Mandralisca, in quanto la luce maggiore è servita solo ad aumentare la sua cecità morale. La capacità del protagonista di vedere, di identificare chiaramente, e l’inganno dei suoi sensi ricordano di per sé il pellegrino di Dante nell’Inferno: Quiv’ era men che notte e men che giorno, sì che ‘l viso m’andava innanzi poco; ma io senti’ sonare un alto corno, tanto ch’avrebbe ogne tuon fatto fioco, che, contra sé la sua via seguitando, drizzò li occhi miei tutti ad un loco. […] Poco portäi in là volta la testa, che me parve veder molte alte torri; ond’io: ‘Maestro, dì, che terra è questa?’. Ed elli a me: ‘Però che tu trascorri per le tenebre troppo da la lungi, avvien che poi nel maginare abborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, quanto ‘l senso s’inganna di lontano; però alquanto più te stesso pungi (Inferno, XXXI. 10-27) Questo “’l senso s’inganna di lontano” è in parte quello che succede a Mandralisca attraverso il senso dell’udito. Nei paragrafi iniziali de Il sorriso, la sua aura di visione difettosa è in parte compensata da un appello al senso “netto” dell’udito: “fragore d’acque, cigolii, vele sferzate e un rantolo che si avvicinava e allontanava a seconda del vento. E ora che il bastimento avanzava, […] udiva netto il rantolo, lungo e uguale, sorgere dal buio, dietro le sue spalle” (128). Tuttavia, scopriamo che, come la vista, anche l’udito è difettoso. I suoni sono percepiti male da lontano, sono distorti dell’immaginazione, e questo diventa chiaro quando più avanti nel brano Mandralisca si rende conto che “il rantolo s’era cangiato in tosse”. Questa mutazione dall’incertezza della percezione a una migliore definizione è facilitata da una migliore percezione visiva dovuta all’aumento della luce con l’espandersi dell’alba. È precisamente a questo punto che il verbo “vedere” è usato per la prima volta: “Il Mandralisca vide allora, al chiarore livido dell’alba, un uomo nudo, scuro e asciutto come un ulivo” (129). Il “chiarore livido” rivela un uomo nudo, un cavatore di pomice venuto da Lipari per andare alla Madonna Nera a Tindari. Nonostante questo chiarimento, l’inganno sensoriale sembra essere ancora l’aspetto dominante di questo passaggio. Importante per il tema trattato è la funzione di Interdonato ne Il sorriso e il confronto che si può istituire con la funzione di Virgilio nella Commedia. Nell’Inferno (come è evidente dal passaggio citato sopra), la visione confusa e legata ai 13 sensi di Dante ha bisogno di essere corretta da Virgilio. Allo stesso modo, nella narrazione di Consolo, la visione difettosa di Mandralisca richiede una guida “correttiva”, Interdonato. La descrizione di Interdonato sembra alludere a questo poiché introduce la metafora chiave del romanzo, quella del il sorriso: “Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà” (129). La reazione di Mandralisca al sorriso inquietante del marinaio camuffato è di curiosità sconcertata, e sotto “lo sguardo dell’uomo, acuto e scrutatore” (130) la sua mente torna alla sorte del cavatore malato: così Interdonato svolge subito la funzione di dirigere la coscienza di Mandralisca. Tuttavia, il pensiero di Mandralisca non è in grado, in questa fase iniziale, di scandagliare tali realtà sociali e si ritira nei propri studi eruditi. Quello che segue è uno dei paragrafi più sorprendenti di tutto il primo capitolo sia per la sua importanza semantica che per la sua brevità; infatti contiene una sola frase: “Il marinaio lesse, e sorrise, con ironica commiserazione” (131). “Lesse” intende dire che Interdonato legge la mente di Mandralisca, e questo ricorda una capacità simile nel Virgilio di Dante, come dice il viator a Virgilio: “sai quel che si tace” (Inferno, XIX.39). Prima, il pellegrino pensa tra sé e sé: ‘E’ pur convien che novità risponda’, dicea fra me medesmo, ‘al novo cenno che ‘l maestro con l’occhio sì seconda’. Ahi quanto cauti li uomini esser dienno presso a color che non veggion pur l’ovra, ma per entro i pensier miran col senno! (Inferno, XVI.115-120). Come figura dantesca della ragione umana, la capacità di Virgilio di leggere e anticipare i pensieri del pellegrino fa parte della sua funzione di guida. Nonostante il riconoscimento dantesco di Interdonato a Mandralisca come suo allievo, Interdonato stesso non è riconosciuto da Mandralisca come sua guida virgiliana. Tuttavia, è anche in questo senso che Consolo sembra mettere in atto una forma specificamente dantesca di agnizione. L’anagnorisis, o agnizione, è il termine usato per descrivere un momento di riconoscimento quando l’ignoranza lascia il posto alla conoscenza. Il mancato riconoscimento è una delle caratteristiche principali del viaggio di Dante-personaggio verso la conoscenza di sé. Le famose parole di Ciaccio “riconoscimi, se sai: / tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto” (Inferno, VI. 41-42) si incontrano con “L’angoscia che tu hai / forse ti tira fuor de la mia mente, / sì che non par ch’i’ ti vedessi mai” (Inferno, VI. 43-45). Man mano che il pellegrino, sotto la tutela di Virgilio, procede nel suo viaggio, la sua capacità di riconoscere aumenta notevolmente, come quando incontra Venedico Caccianemico. Nel Purgatorio, al contrario, il riconoscimento è ardentemente desiderato, e gli atti intellettivi concomitanti di guardare e sorridere abbondano all’interno della cantica. Forse la scena di riconoscimento più famosa della Commedia è quella tra Virgilio, Stazio e Dante. Qui il sorriso induce l’anagnorisis: Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca; per che l’ombra si tacque, e riguardommi ne li occhi ove ’l sembiante più si ficca; e ‘Se tanto labore in bene assommi’, disse, ‘perché la tua faccia testeso un lampeggiar di riso dimostrommi?’ (Purgatorio, XXI. 109-114) Il “lampeggiar di riso” (anagnorisis) di Consolo è ritardato e trattenuto. È solo quando Mandralisca svela il ritratto ai suoi ospiti alla fine del primo capitolo che si rende conto della somiglianza tra il ritratto e il marinaio, e così inizia la sua rivelazione, il suo viaggio nella conoscenza. Nel secondo capitolo Mandralisca incontra ancora una volta Interdonato e il riconoscimento è ulteriormente approfondito. Qui, è l’impiego del verbo “ritrattare” e il suo legame con “ritratto” che fa partire in Mandralisca una concatenazione di avvistamenti, ricordi e parallelismi. ‘Ma voi, ma voi…’ cominciò a fare il Mandralisca, sgranando gli occhi dietro le lunette del pince-nez, spostandoli meravigliato dal volto dell’Interdonato a quello, sopra, dell’ignoto d’Antonello. Quelle due facce, la viva e la dipinta, erano identiche: la stessa coloritura oliva della pelle, gli stessi occhi acuti e scrutatori, lo stesso naso terminante a punta e, soprattutto, lo stesso sorriso, ironico e pungente. (160-161) 14 La vera anagnorisi nel romanzo avverrà solo attraverso il riconoscimento del significato del ritratto, non della somiglianza di un individuo con esso. La visione così raggiunta coincide per Consolo con la consapevolezza esistenziale, la coscienza politica e l’allerta morale. Come il suo predecessore dantesco, Mandralisca alla fine del viaggio testimonierà, racconterà, anzi addirittura supererà la guida di Interdonato, e racconterà la sua esperienza da un punto di vista più profondo.

5. Risus / subrisus – verso l’epifania

Il testo di Consolo offre un’altra allusione interessante in questi momenti iniziali. Interdonato presenta una suggestiva somiglianza con un altro personaggio di Dante: Manfredi. Nell’antipurgatorio Dante è testimone di uno degli incontri più notevoli della letteratura mondiale: E un di loro incominciò: ‘Chiunque tu se’, così andando, volgi ‘l viso: pon mente se di là mi vedesti unque’. Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso: biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso. 13 Bruno Nardi, Il canto di Manfredi (Purgatorio, III), in ‘Lecturae’ e altri studi danteschi, Firenze, Le Lettere, 1990, p. 97. Quand’ io mi fui umilmente disdetto d’averlo visto mai, el disse: ‘Or vedi’; e mostrommi una piaga a somma ‘l petto. Poi sorridendo disse: ‘Io son Manfredi, nepote di Costanza imperadrice; ond’io ti priego che, quando tu riedi, vadi a mia bella figlia, genitrice de l’onor di Cicilia e d’Aragona, e dichi ‘l ver a lei, s’altro si dice (Purgatorio, III. 103-117). Ciò che è interessante qui è la descrizione fisica di Manfredi da parte di Dante. La maggior parte dei critici si è giustamente concentrata sui possibili significati metaforici delle “piaghe” di Manfredi. Nardi afferma che ciascuna di esse è un “tragico segno di valore” 13, mentre altri attribuiscono le piaghe all’impium foedus di Manfredi. Il dramma particolare di questo episodio, però, si riferisce al testo di Consolo in un certo numero di punti significativi. In primo luogo, Dante inizialmente sente e poi gli viene detto di girarsi e affrontare l’ombra parlante. Viene quindi data una descrizione fisica che rivela l’ideale imperiale incarnato in Manfredi, “biondo era e bello e di gentile aspetto”, che viene poi minato dal “ma” avversativo per introdurre il “colpo” sconcertante. Dante-personaggio afferma che non riesce a ricono15 scere l’ombra e così l’ombra mostra l’altro suo segno distintivo, la “piaga”, e “sorridendo” si rivela essere Manfredi. Manfredi non si rivela dichiarando i nomi dei suoi genitori, ma piuttosto attraverso sua nonna Costanza. Questo rifiuto di nominare suo padre, Federico II, ha portato Freccero a commentare che il corpo che Dante descrive è chiaramente un corpo fittizio “che porta ferite simboliche, segni diacritici tagliati sul volto del padre” 14. Questa lettura suggerisce che le ferite sono anche gli sfregi della storia controbilanciati dal sorriso. La lettura di Freccero sostiene che le ferite, oltre ad essere un segno opaco, sono contigue alla scrittura, in quanto entrambe partecipano alla deturpazione come atto di significazione. Anche Consolo deturpa, anche lui significa attraverso lo sfregio. Nella prima descrizione di Interdonato leggiamo che due “pieghe gli solcavano il viso duro” (129). Queste “pieghe” sono legate metaforicamente alle “piaghe” dantesche, non solo si dice che il volto di Interdonato assomigli in modo inquietante a quello del ritratto attraverso l’atto intellettivo del sorriso, ma anche che il ritratto stesso ha le sue “piaghe”, i suoi tagli diacritici parricidi che le pieghe di Interdonato suggeriscono sottilmente. Nell’antefatto leggiamo che il ritratto “risulta un poco stroppiato per due graffi a croce proprio sul pizzo delle labbra sorridenti del personaggio effigiato”. La figura che sfregia il ritratto è Catena Carnevale, la quale “gli inferse due colpi col punteruolo d’agave che teneva per i buchi sul lino teso del telaio da ricamo” (127). Il termine “colpi” ripete il “colpo” di Dante. L’atto dello sfregio di Catena è, in realtà, un atto creativo di significazione. Sfigura il ritratto perché il suo sorriso è insopportabile, ma è solo verso la conclusione del romanzo che si intravede un vero senso dell’atto apparentemente distruttivo di Catena. Mandralisca non è più l’allievo di Interdonato, semmai i ruoli si sono invertiti, e dopo aver assistito ai fatti di Alcara Li Fusi scrive da una posizione di conoscenza. Il ritratto di Antonello è stato posto a significare qualcosa di quasi perfetto, irraggiungibile, delicatamente equilibrato. Il rischio che possa mutare è segnalato nel primo capitolo: se non fosse stato per l’equilibrio del sorriso “quel volto sarebbe 14 . caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore”, o diversamente “si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini” (144). Alla fine del romanzo Mandralisca capisce vero significato del sorriso, e lo fa assistendo alla mutazione del “sorriso” in “riso” attraverso la luce tremolante della candela. Mandralisca afferma che “il riso dell’Ignoto, a me davanti, al tremolio del lume, da lieve e ironico mi parve si svolgesse in greve, sardonico, maligno” (221). Apprendendo improvvisamente gli aspetti negativi del sorriso, Mandralisca è finalmente in grado di interrogare i portatori del sorriso, incluso sé stesso, e di capire intuitivamente perché Catena ha sfregiato il ritratto: Ho capito perché la vostra fidanzata, Catena Carnevale, l’ha sfregiato, proprio sul labbro appena steso in quel sorriso lieve, ma pungente, ironico, fiore d’intelligenza e sapienza, di ragione, ma nel contempo fiore di distacco, lontananza, […] d’aristocrazia, dovuta a nascita, a ricchezza, a cultura o al potere che viene da una carica… Ho capito: lumaca, lumaca è anche quel sorriso! (219) Questo momento di epifania segnala la coscienza risvegliata del protagonista di Consolo. Il sorriso, al di là del suo appello alla ragione e all’ironia, al di là dell’etico e dell’intellettuale, è anche il sorriso di classe che si autoalimenta e si autoperpetua. La storia documentata è scritta dalla prospettiva dei privilegiati. In definitiva, è il sorriso che sorride al sorriso, un subrisus purus curiosamente beckettiano, chiuso e impassibile di fronte alle proprie responsabilità, alla propria incapacità di riconoscersi nei sorrisi compiaciuti degli altri.15 Consolo scrive: Ha un altro significato ancora quel ritratto, che molto bene ha colto Sciascia: ‘Questo sfregio è la storia di un parricidio’ ha detto, referendosi allo sfregio che il ritratto ha sulle labbra. Lo sfregio è fatto da un personaggio che muove tutto 16 il racconto, tutta l’azione. La ragazza, un’intellettuale, […] sfregia l’uomo del ritratto al quale perfettamente somiglia il fidanzato. Il gioco delle somiglianze, circolare e chiuso, col ritratto vuol dire che dalla ragione si può uscire dall’alto con il disordine e il furore della fantasia creatrice.16 6. Testi e tessili Tra le metafore che sono state utilizzate per designare l’attività linguistica, la tessitura occupa un posto di primaria importanza. Gorni scrive che “la metafora di testo, poetico o in prosa, principio istituzionale della nostra cultura scritta, […] è da considerare una gloriosa ex metafora”.17 Sia come sia, l’iscrizione di questa metafora nell’attività della scrittura è molto rilevante per Consolo e ha dei paralleli danteschi. Catena Carnevale rappresenta la forza creativa femminile che agisce come antidoto alla “ragione” maschile, simboleggiata dal ritratto. Il suo atto dello “sfregio” è infatti un atto di iscrizione sul palinsesto che è la mappa letteraria siciliana. La radice della parola scripta, come in manoscritto, è skeri, tagliare, separare, setacciare. Il verbo latino scribere significava incidere, scrivere. Lo sfregio di Catena è in realtà lo sfregio di Consolo. Ma Catena è anche intimamente legata all’idea di tessitura attraverso il ricamo. Il suo fidanzato Interdonato allude più direttamente alla relazione tra la sua attività tessile e quella della scrittura quando afferma che “quanto al ricamo poi, dice che le serve per rilassare la nervosità e tirare al contempo il succo delle parole lette” (165). La binomia Consolo/Catena è stata effettivamente suggerita nell’antefatto. La fretta dello speziale nel vendere il ritratto a Mandralisca deriva dal suo desiderio di vedere sua figlia “serena dietro il banco a ricamare, decifrare le ricette per cui aveva disposizione speciale (completava a batter d’occhio iniziali, dipanava rabeschi girigogoli svolazzi, smorfiava linee puntini sospensivi…)” (127). Il verbo “decifrare” segnala la metafora e la descrizione delle sue capacità allude allo stile di scrittura unico di Consolo. Ma è con la descrizione della “tovaglia di seta ricamata” raffigurante l’Italia che emerge una vera nozione di metapoetica consoliana: Aveva, sì, tutt’attorno una bordura di sfilato, ma il ricamo al centro era una mescolanza dei punti più disparati: il punto erba si mischiava col punto in croce, questo scivolava nel punto ombra e diradava fino al punto scritto. E i colori! Dalle tinte più tenue e sfumate, si passava d’improvviso ai verdi accesi e ai rossi sfacciati. Sembrava, quella tovaglia […] ricamata da una invasa dalla furia, che con intenzione ha trascurato regole numeri misure e armonia, fino a sembrare forse che la ragione le fosse andata a spasso. (167-168) È Consolo che si autolegge e si posiziona all’interno della narrazione attraverso una metafora tessile, con Catena come suo doppio testuale, liminale 17 e riconoscibile per la sua assenza dalla narrazione vera e propria. La descrizione mette in atto le procedure specificamente consoliane dell’innesto di intertesti sui propri, selezionando e affiancando lingue e dialetti diversi e spesso stridenti, e fondendo forme metriche nella sua prosa narrativa. L’uso che Dante fa della metafora è sia conservativo che radicale. Cacciaguida è descritto come “tacendo, si mostrò spedita / l’anima santa di metter la trama / in quella tela ch’io le porsi ordita” (Paradiso, XVII. 100-02). Tuttavia, è con la “sozza imagine di froda”, Gerione (Inferno, XVII. 7), il “ver ch’ha faccia di menzogna” (Inferno, XVI. 124) che l’accoppiamento tessile/testuale, attraverso le metafore nautiche, può essere interpretato per diventare il testo stesso. La descrizione fisica di Gerione è qui significativa: lo dosso e ‘l petto e ambedue le coste dipinti avea di nodi e di rotelle. Con più color, sommesse e sovraposte non fer mai drappi Tartari né Turchi, né fuor tai tele per Aragne imposte (Inferno, XVII.14-18) Ferrucci scrive che Gerione non rappresenta solo la frode quale categoria morale, ma anche come categoria estetica, ed è anche “la personificazione della menzogna poetica”.18 La fusione di metafore nautiche e aeronautiche per rendere il movimento prefigura certamente l’ulissiaco “de’ remi facemmo ali al folle volo” (Inferno, XXVI, 125), e suggerisce il viaggio poetico di Dante e il testo stesso. La descrizione di Gerione è un emblema della testualità, intimamente legata al tema del viaggio e dei rischi concomitanti della sua stessa impresa, incarnata nel “folle volo” di Ulisse. Tale auto-figurazione metapoetica nella Commedia è messa in atto attraverso il ripetuto ricorso alla metafora nautica di Dante per il poema: “Per correr miglior acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé mar sì crudele” (Purgatorio, I. 1-3). Il romanzo di Consolo inizia riguardando un mare altrettanto crudele, pieno di pericoli. I “verdi accesi” e i “rossi sfacciati” della tela ricamata di Catena richiamano i colori dei fani nella seconda fra18 F. Ferrucci, Il poema del desiderio, Milano, Leonardo, 1990, p. 99. se del romanzo: “I fani sulle torri della costa erano rossi e verdi” (129), e stanno quindi per il testo. I momenti esordiali del testo di Consolo contengono altri momenti danteschi. La stessa visione difettosa del protagonista è circoscritta dalla “fioca luce” della lanterna, ricordando il “fioco lume” (Inferno, III. 75) della visione di Dante e prefigurando l’arrivo della versione di Consolo di “chi per lungo silenzio parea fioco” (Inferno, I. 163). Ogni dubbio su questi echi danteschi è dissipato dal volo di Mandralisca nel regno pseudo-storico-fantastico. Qui l’elencazione dei toponimi fa sì che la mente del personaggio salti indietro nei secoli dove “Al castello de’ Lancia, sul verone, madonna Bianca sta nauseata. Sospira e sputa, guata l’orizzonte. Il vento di Soave la contorce. Federico confida al suo falcone” (128). Il passaggio si riferisce enigmaticamente all’imperatore Federico II e alla signora Bianca Lancia di Monserrato, i genitori di Manfredi. Il “vento di soave” è la più eclatante delle allusioni a Dante innestate da Consolo: “Quest’è la luce de la gran Costanza / che del secondo vento di soave / generò ‘l terzo e l’ultima possanza” (Paradiso, III.118-20). Inoltre, l’uso della forma arcaica “guata” ricorda certamente la prima similitudine della Commedia: E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago a la riva, si volge a l’acqua perigliosa e guata, così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva (Inferno, I. 22-27) Il dantismo di Consolo, quindi, mostra allusioni incorporate e citazioni aperte; Dante è una presenza sommersa e uno strumento significativo nella figurazione della sua narrazione. Questo “romanzo chiocciola” riverbera echi e motivi lontani. In definitiva, la presenza di Dante nella narrazione di Consolo è quella “voce di mare” che riemerge “dal profondo”, e “eco di eco che moltiplicandosi nel cammino tortuoso e ascendente per la bocca si sperdea sulla terra e per l’aere della corte, come la voce creduta prigioniera nelle chiocciole” (236).

Giugno 2022 Editora Comunità Rio de Janeiro – Brasil

***

1 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori, 2015, p. 236. Tutte le citazioni delle opere di Consolo sono tratte da quest’edizione. 8 M. Sinibaldi, La lingua ritrovata: Vincenzo Consolo, “Leggere”, 2, 1988, pp. 12. 9 Indubbiamente, Consolo consultò inoltre L. Vasi, Delle origini e vicende di San Fratello, in “Archivio Storico Siciliano”, Nuova serie, VI, 1881, pp. 239-331; B. Rubino, Folklore di San Fratello, Palermo, Libreria Inter A, Reber, 1914; F. Piazza, Le colonie e i dialetti lombardo-siculi: Saggio di studi neolatini Catania, Vincenzo Giannotta, 1921. 10 L. Vigo, Canti popolari siciliani, raccolti e illustrati, Catania, Tip. Accademia Gioenia di G. Galatola, 1857, p. 55. 11 L’enfasi nell’originale. L. Vigo, Sui canti Lombardi – Al Cav. Giovenale Vegezzi Ruscalla, “La Sicilia”, Aprile, 1868. Ristampato in L. Vigo, Raccolta amplissima di canti popolari siciliani (Ristampa anastatica dell’edizione di Catania, 1870-74), Bari, Arnaldo Formi, 1974, p. 126.

John Freccero, The Poetics of Conversion, p. 199. 15 Samuel Beckett, Watt, Londra, John Calder, 1963, p. 47 16 V. Consolo, Fuga dall’Etna: La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli, 1993, p. 58. 17 G. Gorni, La metafora del testo, in “Strumenti critici”, 38: 1979, pp. 18-32 (p. 18). Si veda inoltre P. Zumthor, Testo e testura: l’interpretazione delle poesie medievali, in “Strumenti critici”, 7: 1968, pp. 349-63.