Ci sono giorni d’inquiete primavere, di roventi estati, in cui il mondo, privo d’ombre, di clemenze, si denuda, nella cruda luce, appare d’una evidenza insopportabile.

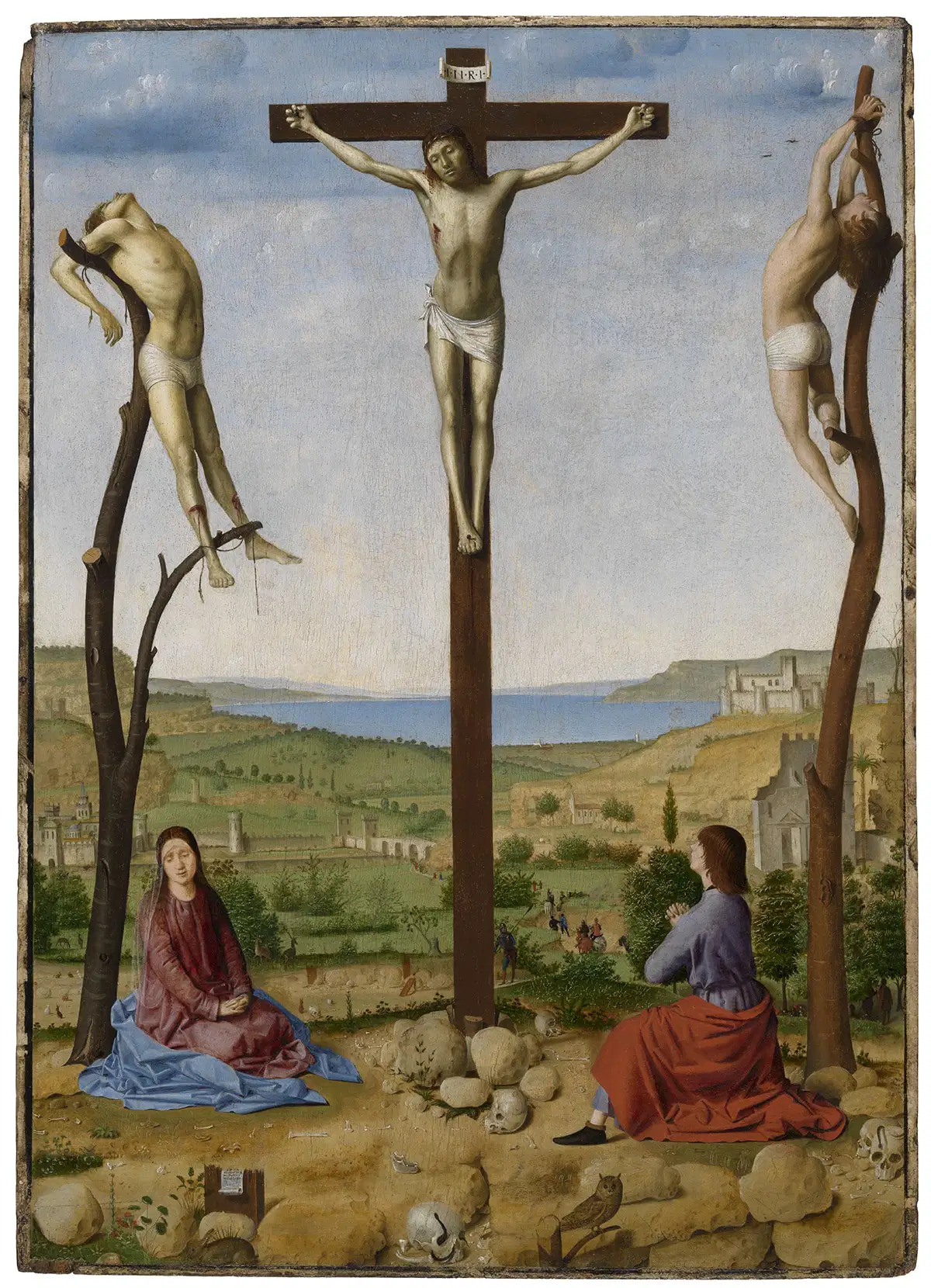

È allora la visione dello Stretto delle Crocifissioni di Antonello. È l’agonia spasmodica, l’abbandono mortale dei corpi sospesi ai pennoni; è il terreno sparso d’ossa, teschi, ove il serpe scivola dall’orbita, campeggia la civetta.

Nell’implacabile luce di Palestina, Grecia o di Sicilia si sono alzate da sempre le croci del martirio; nelle Argo, Tebe, Atene o Corinto si sono consumate le tragedie.

Nell’isola di giardini e di zolfare, di delizie e sofferenze, di idilli e violenze, di zagare e di fiele, nella terra di civiltà e di barbarie, di sapienza e innocenza, di verità e impostura, l’enorme realtà, il cuore suo di vulcano, ha avuto il potere di ridurre alla paura, al sonno o alla follia. O di nutrire intelligenze, passioni, di fare il dono della capacità del racconto, della rappresentazione.

Dono che hanno avuto scrittori come Verga, come Pirandello, come Sciascia. Pittori come Guttuso.

Guttuso ancora, nella Bagherìa dove è nato, ha avuto la sua Aci Trezza e la sua Vizzini, la sua Girgenti, la sua Racalmuto e la sua zolfara.

Un paese, Bagherìa – la Bagarìa, la bagarrìa: il chiasso della lotta fra chi ha e chi non ha, dell’esplosione della vitalità, della ribellione – un paese di polvere e di sole, di tufo e di calcina, di auliche ville e di tuguri, di mostri e di chiare geometrie, di deliri di principi e di ragioni essenziali, di agrumeti e rocce aspre, di carrettieri e di pescatori.

In questo teatro inesorabile, il gioco della realtà è stato sempre un rischio, un azzardo. La salvezza è stata solo nel linguaggio. Nella capacità di liberare il mondo dal suo caos, di rinominarlo, ricrearlo in un ordine di necessità e di ragione.

Verga peregrinò e s’attardò in “continente” per metà della sua vita con la fede in un mondo di menzogna, parlando un linguaggio di convenzione, di maniera. Dovette scontrarsi a Milano con il terremoto della rivoluzione industriale, con la Comune dei conflitti sociali, perché gli cadesse dagli occhi ogni velo di illusione, perché scoprisse dentro sé un mondo vero.

Guttuso, grazie forse alla vicenda, alla lezione verghiana, grazie ai realisti siciliani come Leto, Lo Jacono o Tomaselli, ai grandi realisti europei non ebbe, sin dal suo primo dipingere, esitazioni linguistiche. E sì che forti furono, a Bagherìa, le seduzioni del mitologico dialettale di un pittore di carretti come Murdolo, dell’attardato impressionismo o naturalismo di Domenico Quattrociocchi; forte, a Palermo, la suggestione di un futurista come Pippo Rizzo; forte, all’epoca, l’intimidazione del monumentalismo novecentista. Fatto è che Guttuso ebbe forza nell’occhio per sostenere la vista medusea del mondo che si spiegava davanti a lui a Bagherìa; destrezza nella mano per ricreare quel mondo nella sua essenza; intelligenza per irradiare di dialettalità il linguaggio europeo del realismo, dell’espressionismo, del cubismo.

Ma oltre che a trovarsi nella “dimora vitale” di Bagherìa, si trovò a educarsi, il pittore da giovane, nella realtà storica della Sicilia tra il ’20 e il ’30, in cui profonda era la crisi – dopo i disastri della guerra – acuto l’eterno conflitto tra il feudatario, tra il suo campiere e il contadino, decisa la volontà in ciascuno dei due di vincere. Vinse, si sa, e si impose, colui che provocò negli anni ’20 i morti di Riesi e di Gela, fece assassinare il capolega Alongi, il sindacalista Orcel; colui che, da lì a pochi anni, salito su un aeroplano, avrebbe bombardato Guernica: preludio di più vasti massacri, di olocausti. Si stagliarono allora subito le “cose” di Guttuso nello spazio con evidenza straordinaria, parlarono di realtà e di verità, narrarono della passione dell’esistenza, dissero dell’idea della storia. I suoi prologhi, le sue epifanie, Palinuro, Autoritratto con sciarpa e ombrello sono le prime sue novelle della vita dei campi di Sicilia, ma non ci sono in essi esitazioni, corsivi dialettali che “bucano” la tela, il linguaggio loro è già sicuro, la voce è ferma e di un timbro inconfondibile. L’Autoritratto poi, con la narrazione in prima persona, è la dichiarazione di intenti di tutta l’opera a venire.

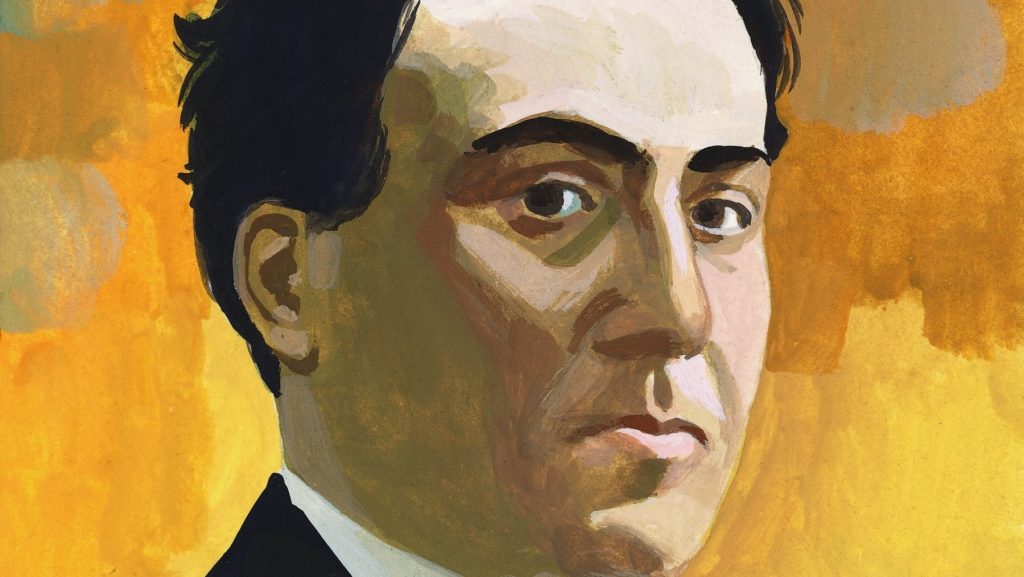

(Renato Guttuso, autoritratto con ombrello e sciarpa)

La quale comincia, per questo pittore, col poema in cui per prima si consuma l’offesa all’uomo da parte della natura. Della natura distruttiva, che si presenta con la violenza di un vulcano.

La fuga dall’Etna è la tragedia iniziale e ricorrente, è il disastro primigenio e irrimediabile che può cristallizzare, fermare il tempo e la speranza, assoggettare supinamente al fato, o fare attendere, come sulle scene di Grecia, che un dio meccanico appaia sugli spalti a sciogliere il tempo e la condanna. Un fuoco – fuoco grande d’un “utero tonante” – incombe dall’alto, minaccia ogni vita, ogni creatura del mondo, cancella, con il suo sudario incandescente, ogni segno umano. Uomini e animali, stanati dai rifugi della notte, corrono, precipitano verso il basso. Ma non c’è disperazione in quegli uomini, in quelle donne, non c’è terrore nei bimbi: vengono avanti come valanga di vita, vengono con le loro azzurre falci, coi loro rossi buoi, i bianchi cavalli; vengono avanti le ignude donne come La libertà che guida il popolo di Delacroix.

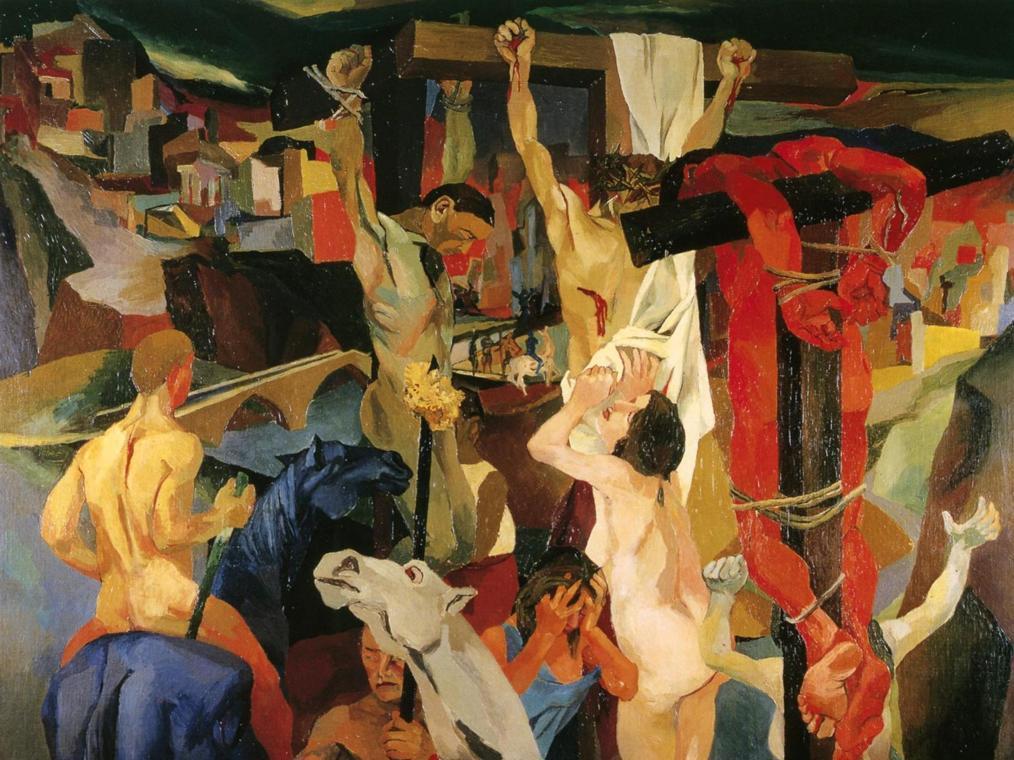

Dall’offesa della natura all’offesa della storia. Il bianco dei teschi del Golgota di Antonello compare come bucranio in domestico interno, sopra un verde tavolo, tra un vaso di fiori e una sedia impagliata, una cuccuma, una cesta o una gabbia, a significare rinnovate violenze, nuovi misfatti, a simboleggiare la guerra di Spagna. L’offesa investe l’uomo in ogni luogo, si consuma nella terra di Cervantes, di Goya, di Góngora, Unamuno. La Fucilazione in campagna del poeta, del bracciante o capolega, è un urlo, è un’invettiva contro la barbarie. La Crocifissione del 1941 riporta, come in Antonello, l’evento sulla scena di Sicilia. Allo sfondo della falce del porto, del mare dello Stretto, delle Eolie all’orizzonte, sostituisce la scansione dei muri, dei tetti di un paese affastellato del latifondo, gli archi ogivali del palermitano ponte dell’Ammiraglio. Guttuso inchioda alla loro colpa i responsabili. Anche quelli che nel nome di un dio vittima, sacrificale, benedicevano i vessilli dei carnefici. Lo scandalo, di cui ciecamente non s’avvidero i farisei, non era nella nudità delle Maddalene, negli incombenti cavalli e cavalieri picassiani, nel ritmo stridente dei colori, lo scandalo era nel nascondere il volto del Cristo, nel far campeggiare in primo piano una natura morta con i simboli della violenza.

(Renato Guttuso, Crocifissione, 1940-1941, olio su tela,)

Alla sacra conversazione, Guttuso aveva sostituito una conversazione storica, politica. “Questo è tempo di guerra: Abissinia, gas, forche, decapitazioni, Spagna, altrove. Voglio dipingere questo supplizio di Cristo come una scena di oggi. Non certo nel senso che Cristo muore ogni giorno sulla croce per i nostri peccati […] ma come simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio, per le loro idee…” scriveva nel suo diario.

(la “Crocifissione”, capolavoro conservato al Museo Reale di Belle Arti di Anversa, creato dal celebre pittore siciliano Antonello da Messina. Realizzato a Venezia nel 1475)

Nello stesso anno della Crocifissione, rintoccava come lugubre campana la frase d’attacco di Conversazione in Sicilia di Vittorini. “Io ero quell’inverno in preda ad astratti furori…” E sono, per Guttuso, negli anni della guerra, ancora interni, luoghi chiusi come per clandestinità o coprifuoco, con donne a spiare alla finestra, assopite per stanchezza, con uomini, in quegli angoli di attesa, a leggere giornali, libri. E in questi interni, è sempre il bucranio a dire con il suo colore di calce, con la chiostra spalancata dei suoi denti, l’orrore del tempo.

Cessata la guerra delle armi, ripresa la guerra contro lo sfruttamento, l’ingiustizia, nel pittore c’è sempre, anche in un paesaggio di Bagherìa, in una bimba che corre, una donna che cuce, un pescatore che dorme, c’è il furore per un’antica offesa inobliabile. E pietà. Come nel momento in cui dal limite estremo del vulcano si cala fino al limite estremo, abissale della zolfara.

In quel luogo la minaccia della natura non è episodica, ma costante, permane per tutto il tempo della vita e del travaglio. Dentro quella notte, quelle viscere acide di giallo, i picconieri, i carusi, sono nella debolezza, nella nudità totale, rosi dalla fatica, dalla perenne paura del crollo e della morte. Una pagina di tale orrore e di tale pietà Verga l’aveva scritta con Rosso Malpelo. E Malpelo è sicuramente il caruso piegato de La zolfara e lo Zolfatarello ferito: il nero bambino dai larghi piedi, dalle grosse mani, dalla scarna schiena ingobbita, che sta per sollevare penosamente il suo corbello.

In tutto poi il peregrinare per il mondo, nell’affrontare temi “urbani”, Guttuso non perde mai il contatto con la sua memoria, non dismette mai il suo linguaggio.

Nel 1968 è costretto a tornare ancora una volta nel luogo della tragedia per una ennesima empietà della natura: il terremoto nella valle del Belice. È La notte di Gibellina. La processione di fiaccole sotto la nera coltre della notte, il corteo d’uomini e di donne verso l’alto, composto e muto, la marcia verso un’acropoli di macerie, ha un movimento contrario a quello de La fuga dall’Etna.

E sono, quelle fiaccole rette da mani, il simbolo della luce che deve illuminare e farci vedere, se non vogliamo perderci, anche la realtà più cruda, la realtà di ogni notte di terremoto o di fascismo.

(Renato Guttuso – natura morta)

Vincenzo Consolo – Di qua dal faro – Arnoldo Mondadori Editore Milano

I edizione ottobre 1999