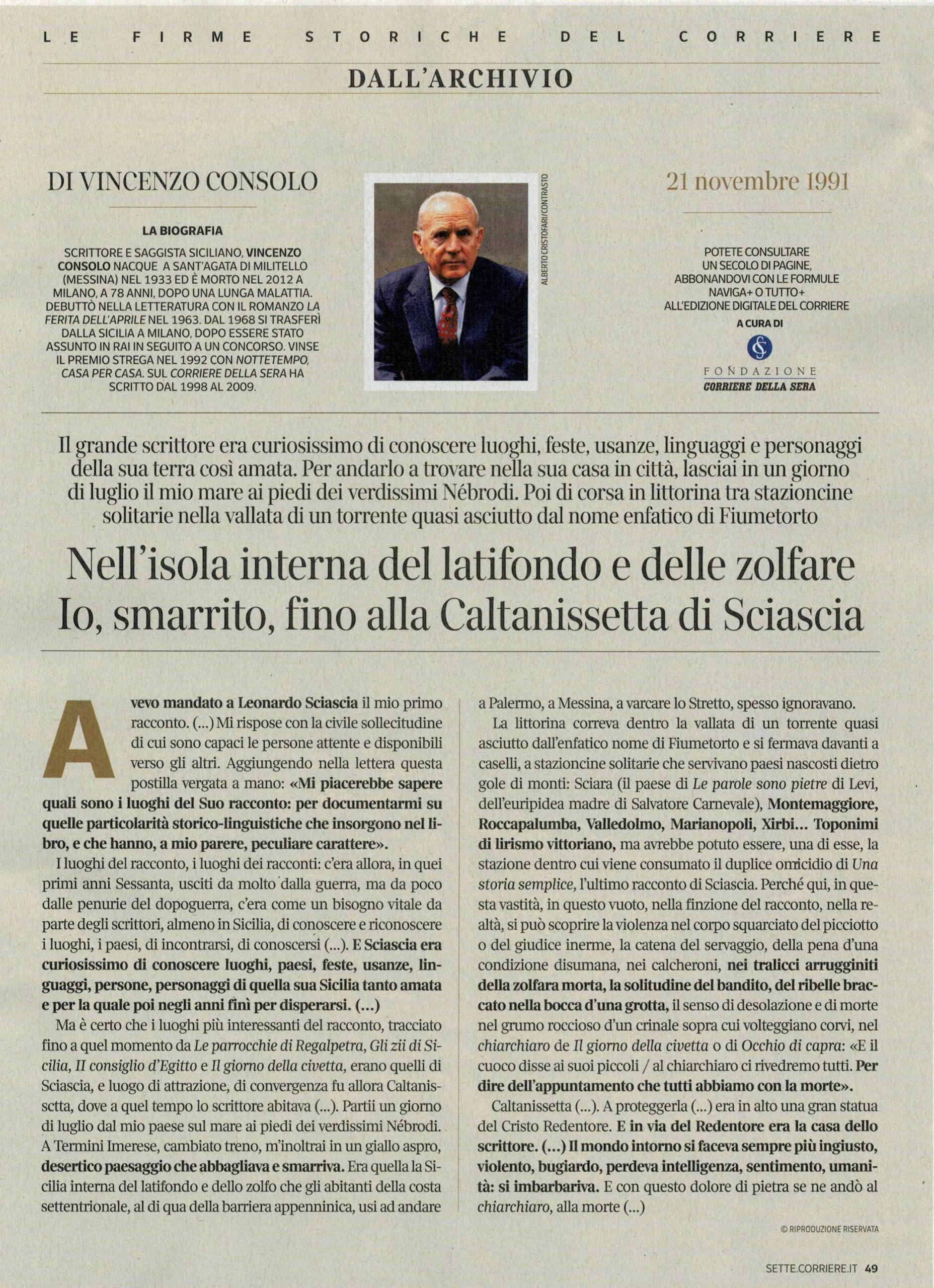

Il grande scrittore era curiosissimo di conoscere luoghi feste usanze linguaggi e personaggi della sua terra così amata. Per andarlo a trovare nella sua casa in città, lasciai in un giorno di luglio il mio mare ai piedi dei verdissimi Nébrodi. Poi di corsa in littorina tra stazioncine solitarie nella vallata di un torrente quasi asciutto dal nome enfatico di Fiumetorto.

Nell’isola interna del latifondo e delle zolfare Io, smarrito, fino alla Caltanissetta di Sciascia.

Avevo mandato a Leonardo Sciascia il mio primo racconto. (…) Mi rispose con la civile sollecitudine di cui sono capaci le persone attente e disponibili verso gli altri. Aggiungendo nella lettera questa postilla vergata a mano: «Mi piacerebbe sapere quali sono i luoghi del Suo racconto: per documentarmi su quelle particolarità storico-linguistiche che insorgono nel libro, e che hanno, a mio parere, peculiare carattere». I luoghi del racconto, i luoghi dei racconti: c’era allora, in quei primi anni Sessanta, usciti da molto dalla guerra, ma da poco dalle penurie del dopoguerra, c’era come un bisogno vitale da parte degli scrittori, almeno in Sicilia, di conoscere e riconoscere i luoghi, i paesi, di incontrarsi, di conoscersi (…). E Sciascia era curiosissimo di conoscere luoghi, paesi, feste, usanze, linguaggi, persone, personaggi di quella sua Sicilia tanto amata e per la quale poi negli anni fini per disperarsi. (…) Ma è certo che i luoghi più interessanti del racconto, tracciato fino a quel momento da Le parrocchie di Regalpetra, Gli zii di Sicilia, Il consiglio d’Egitto e Il giorno della civetta, erano quelli di Sciascia, e luogo di attrazione, di convergenza fu allora Caltanissetta, dove a quel tempo lo scrittore abitava (…). Partii un giorno di luglio dal mio paese sul mare ai piedi dei verdissimi Nébrodi. A Termini Imerese, cambiato treno, m’inoltrai in un giallo aspro, desertico paesaggio che abbagliava e smarriva. Era quella la Sicilia interna del latifondo e dello zolfo che gli abitanti della costa settentrionale, al di qua della barriera appenninica, usi ad andare a Palermo, a Messina, a varcare lo Stretto, spesso ignoravano. La littorina correva dentro la vallata di un torrente quasi asciutto dall’enfatico nome di Fiumetorto e si fermava davanti a caselli, a stazioncine solitarie che servivano paesi nascosti dietro gole di monti: Sciara (il paese di Le parole sono pietre di Levi, dell’euripidea madre di Salvatore Carnevale), Montemaggiore, Roccapalumba, Valledolmo, Marianopoli, Xirbi.. .. Toponimi di lirismo vittoriano, ma avrebbe potuto essere, una di esse, la stazione dentro cui viene consumato il duplice omicidio di Una storia semplice, l’ultimo racconto di Sciascia. Perché qui, in questa vastità, in questo vuoto, nella finzione del racconto, nella realtà, si può scoprire la violenza corpo squarciato del picciotto o del giudice inerme, la catena del servaggio, della pena d’una condizione disumana, nei calcheroni, nei tralicci arrugginiti della zolfara morta, la solitudine del bandito, del ribelle braccato nella bocca d’una grotta, il senso di desolazione e di morte nel grumo roccioso d’un crinale sopra cui volteggiano corvi, nel chiarchiaro de Il giorno della civetta o di Occhio di capra: «E il cuoco disse ai suoi piccoli / al chiarchiaro ci rivedremo tutti. Per dire dell’appuntamento che tutti abbiamo con la morte». Caltanissetta (…). A proteggerla (…) era in alto una gran statua del Cristo Redentore. E in via del Redentore era la casa dello scrittore. (.) Il mondo intorno si faceva sempre più ingiusto, violento, bugiardo, perdeva intelligenza, sentimento, umani-tà: si imbarbariva. E con questo dolore di pietra se ne andò al chiarchiaro, alla morte (…)

Categoria: News

«Nulla è sicuro, ma scrivi»: il citazionismo etico in ‘Retablo’ di Vincenzo Consolo

di Agnese Macori

«Veritas»: è questo il titolo di una delle tre parti che compongono Retablo, romanzo pubblicato da Sellerio nel 1987.[1] Il titolo fa riferimento al termine spagnolo utilizzato per indicare un polittico, una pala d’altare composta da tre pannelli: tre infatti sono le sezioni del libro, giustapposte una all’altra, in quanto tre versioni diverse della medesima vicenda. Ma retablo è anche una citazione del Retablo de las maravillas di Cervantes, la cui trama viene dichiaratamente ripresa per farne un breve episodio incastonato tra le pagine del romanzo: il Cavalier Clerici, nobile milanese in viaggio attraverso la Sicilia, assiste per le strade di Alcamo a una truffa da parte di due artisti di strada ai danni dei loro ingenui spettatori, e si accorge che l’inganno è lo stesso sui cui si basa l’atto unico di Cervantes.[2] Ma non è questa l’unica citazione presente nel romanzo, che anzi è fittamente intessuto di riferimenti ipertestuali. Un’altra fonte importante, per esempio, individuata tra gli altri da Bellanova, è l’Italianische Reise di Goethe:

In Italianische Reise di Goethe, in particolare, Consolo coglie la ricerca di una rinascita, un cammino a ritroso verso le radici della civiltà e della cultura che ha la sua necessaria conclusione proprio in Sicilia. Qui si svelano al viaggiatore del Nord, come in una iniziazione misterica, gli straordinari prodigi dei templi e dei marmi e, in questo, l’Odissea diventa “parola viva”: attraverso l’arte figurativa gli si svela la grandezza della poesia epica antica.[3]

Per comprendere a pieno questi riferimenti ad altre opere letterarie, è utile rifarsi al saggio La metrica della memoria, in cui Consolo ripercorre brevemente la sua produzione narrativa, fornendo le coordinate per interpretare ciascuna delle sue opere, affermando, a proposito di Retablo, che «per i rimandi, le citazioni esplicite e no, per la struttura, il risultato del racconto è di un ipertesto letterario e di un palinsesto».[4] Proprio alla luce di queste considerazioni dell’autore, si rende necessario soffermarsi brevemente sulla nozione di «palinsesto» nell’uso specifico e particolare che ne fa Consolo. A tal proposito credo possa essere illuminante un aneddoto di Cesare Segre, il quale ricorda, a proposito di Lunaria:

Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io gli mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procurò la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore.[5]

Alla base delle citazioni di Consolo vi è dunque l’idea che non si scrive mai nel vuoto, e la convinzione che «bisogna sapere con esattezza cosa ci ha preceduto e cosa si sta svolgendo intorno a noi», abbandonando qualsiasi illusoria pretesa di una letteratura ingenua e vergine.[6] Le citazioni e le riscritture sono in questo senso il segno evidente del fatto che si scrive sempre su una pagina già scritta: da qui l’idea di una scrittura palinsestica. È da notare che la nozione stessa di «palinsesto» sia una evidente assonanza al lavoro di Genette che, proprio in quegli anni, aveva tracciato un’esaustiva mappa di quella che aveva definito «la letteratura al secondo grado».[7] In particolare, dei cinque tipi di transtestualità individuate in Palimpsestes, sono due quelle che riguardano più da vicino l’opera di Consolo: l’intertestualità e l’ipertestualità. L’intertestualità viene definita come «la relazione di copresenza fra due testi», che solitamente si risolve nella «presenza effettiva di un testo in un altro»: in questa categoria rientrano la citazione, il plagio e l’allusione.[8] Mentre il termine ipertestualità fa riferimento a «ogni relazione che unisca un testo B […] a un testo A […] sul quale si innesta in una maniera che non è quella del commento»: in questa categoria molto ampia rientrano le varie forme di riscrittura o di pastiche.[9]

Le due forme di transtestualità agivano già nella prima produzione di Consolo. In particolare Turchetta, a proposito de La ferita dell’aprile, suggerisce la presenza di alcune riprese intertestuali di testi fondamentali del modernismo europeo: non solo già il titolo La ferita dell’aprile si presta a essere letto come un rimando ad «April is the cruellest month», verso incipitario di The Waste Land com’è noto, ma vengono individuate analogie strutturali e tematiche (l’educazione di un giovane in una scuola di preti) anche con A Portrait of the Artist as a Young Man di Joyce.[10]

Ma il gioco intertestuale raggiunge il suo apice in Lunaria, la cui natura di riscrittura al quadrato è segno di un mutato rapporto tra la letteratura e il mondo, nella misura in cui alla letteratura sembrano essere necessari un numero sempre maggiore di «livelli di realtà» da frapporre tra sé e il suo oggetto. L’intertestualità non si riduce però a quella che Genette ha definito ipertestualità, ma assume in Lunaria l’aspetto di un’infinita trama di citazioni a tema appunto lunario, che attinge a piene mani dalla tradizione letteraria italiana e non solo. Sono citati, e si nominano solo i casi più lampanti a una prima lettura, Dante, Ariosto, ovviamente Leopardi, ma anche Cyrano de Bergerac, Pascal, Galileo Galilei e Pirandello.[11] In Lunaria la realtà sembra essere sempre più distante e intangibile; il sogno, l’evasione letteraria, la citazione come forma di presa di distanza dal reale possono essere interpretati come chiari segni di un cedimento a istanze tipicamente postmoderne, posizione qui non accolta per motivi che cercheremo di spiegare più avanti.

In Retablo queste modalità di riscrittura diventano il fulcro stesso della narrazione, e la natura di palinsesto del romanzo non è solo riconosciuta a posteriori dallo scrittore, ma è apertamente dichiarata all’interno delle pagine del libro. Il cavalier Clerici, protagonista della vicenda, esprime infatti la convinzione che l’essenza di ogni arte sia di «essere un’infinita derivanza, una copia continua, un’imitazione o impunito furto».[12] Inoltre, quest’idea di letteratura che scrive sempre su qualcosa di già scritto è resa icasticamente in un episodio emblematico del romanzo: il cavalier Clerici, nella sua «peregrinazione» per la Sicilia, viene derubato delle sue carte e delle sue chine, con le quali avrebbe voluto disegnare le antichità di cui è alla ricerca, e con cui, soprattutto, avrebbe continuato a scrivere il diario del viaggio – dedicato alla donna amata, Teresa Blasco – che è, naturalmente, il testo che il lettore ha tra le mani. Per non interrompere la narrazione, il Cavaliere riesce a rimediare delle vecchie pergamene da un convento, sul cui verso è raccontata la storia a tinte fosche di una fanciulla dal nome Rosalia, ingannata da un frate e vendicata da un converso che si farà in seguito bandito, e sul cui recto può proseguire il suo diario. Il gioco metatestuale è portato da Consolo alle sue estreme conseguenze: e così, nella parte centrale del romanzo, si alternano effettivamente pagine scritte in corsivo, in cui sono raccontate le vicende di Rosalia, e pagine in tondo in cui prosegue il resoconto di Clerici, in quello che è un «palinsesto» nel senso letterale del termine a dimostrazione che «qualsivoglia nuovo scritto che non abbia una sua tremenda forza di verità, d’inaudito, sia la controfaccia o l’eco di altri scritti».[13]

Questo motivo dell’«infinita derivanza» e del «furto continuo» ha portato la critica a considerare Retablo «uno degli esempi più consapevoli e meglio riusciti di una via italiana alla letteratura postmoderna».[14] Flora di Legami a tal proposito ha messo in evidenza come proprio questi tratti facciano sì che «la funzione del romanzo novecentesco, e di questo in particolare, si avvicina […] a quella del teatro barocco», nella misura in cui la scrittura diviene il mezzo «con il quale si percepisce la molteplicità e il disordine dei dati oggettivi, che la macchina del romanzo ricostruisce».[15] Questo accostamento tra il postmoderno e il barocco non è nuovo – si ricorderà la celebre definizione di Eco di postmodernismo come manierismo della modernità – ed è stata più volte chiamata in causa per definire l’opera di Consolo nella sua totalità, e di Retablo in particolare. Se Traina fa riferimento a Lunaria e Retablo come a un «dittico barocco», forse la definizione migliore del secondo elemento del «dittico» rimane quella proposta da Sciascia, che lo ha definito «un delirio barocco riflesso in uno specchio illuministico».[16] Per comprendere questa definizione apparentemente paradossale occorre soffermarsi brevemente sulla struttura e sul contenuto del romanzo.

L’elemento illuministico è facilmente identificabile: la vicenda è ambientata nel Settecento e il protagonista è un pittore milanese, appartenente alla cerchia dei fratelli Verri e di Cesare Beccaria, suo rivale in amore. Proprio perché la parte centrale del romanzo non è nient’altro che il diario del suo viaggio in Sicilia, la narrazione è filtrata dal suo occhio di intellettuale illuminista, con tanto di citazioni da Rousseau e accorati appelli contro la tortura e la pena di morte.[17] Lo spirito razionalista di Clerici si manifesta in tutto il racconto, a partire dal suo infelice amore per donna Teresa, sul quale cerca sempre di tenere uno sguardo sereno e misurato, facendo da contraltare al furor amoris di Isidoro, il fraticello smonacato che lo accompagna nel suo viaggio. È stato notato come, in questa parte centrale del romanzo, «invertendo lo schema diegetico ariostesco in cui un chierico, Turpino, narrava la furia del cavaliere Orlando – il cavaliere Fabrizio narra le penose conseguenze della passione del fraticello “che per amor venne in furore e matto”».[18]

Il romanzo, sebbene il diario di Clerici ne costituisca la parte centrale, nonché la più corposa e articolata, è in realtà – come si è detto – tripartito, e a ognuna delle tre sezioni corrisponde un diverso narratore che fornisce la sua versione dei fatti: da cui deriva appunto il titolo Retablo. Dunque la prima parte, «Oratorio», è il racconto, portato avanti da frate Isidoro, del suo amore per una giovane ragazza del popolo di nome Rosalia (che, nonostante alcune somiglianze non è la Rosalia della pergamena su cui scrive Clerici), per la quale ha smesso la veste monacale. Al fine di guadagnare i soldi necessari a sposare la ragazza, Isidoro accetta di accompagnare Clerici, incontrato per caso al porto, nel suo viaggio ma, ritornato a Palermo dopo qualche settimana, scopre che la sua Rosalia lo ha abbandonato, e, riconosciutene le fattezze in una statua (non a caso, allegoria della Verità), impazzisce di dolore. La Rosalia amata da Isidoro, divenuta cortigiana, è la modella da cui effettivamente lo scultore Serpotta si ispira per la sua statua, e il povero frate, ignaro di tutto, riconoscendo i tratti della fanciulla, «davanti a la Verità, divenne matto». Ma proprio perché incarnata da Rosalia, personaggio sfuggente e inafferrabile, che inganna e mente, la sovrapposizione tra i due volti assume valore antifrastico, mostrando che la verità, per quanto possa essere «bella», sia una vana chimera, la cui ricerca non può che rimanere frustrata.[19] La terza parte «Veritas» è lo speculare racconto di Rosalia, la quale, venuta a conoscenza delle disgrazie occorse al povero Isidoro, gli scrive per dirgli addio, spiegando che, sebbene non abbia mai smesso di amarlo, ormai vive come cortigiana a palazzo ed è prossima a partire per una tournée come cantante d’opera.

Le tre tavole che formano il Retablo sono quindi tre punti di vista sulla medesima storia, che viene però raccontata da prospettive diverse che si integrano a vicenda.[20] Se infatti Isidoro liquida in poche parole le settimane di viaggio, da lui intrapreso solo nell’ottica di tornare al più presto a Palermo dalla sua amata Rosalia, quel medesimo viaggio viene raccontano nei minimi dettagli dal Cavalier Clerici, che al contrario annota solo di sfuggita la scena di disperazione di Isidoro di fronte all’allegoria della Verità. Il romanzo si configura quindi come un gioco di specchi decisamente barocco, in cui la medesima vicenda assume connotati differenti in funzione del punto di vista da cui è osservata, e in cui anche la Veritas è una immagine illusoria dinnanzi alla quale la ragione può venire meno. La moltiplicazione prospettica dei punti di vista è l’elemento strutturale forte da cui prende le mosse l’intero impianto romanzesco. Il gioco degli sguardi ricorda al lettore come ogni narratore sia inevitabilmente inattendibile in quanto portatore di uno sguardo parziale, che si focalizza su aspetti che, visti da una differente prospettiva, sono assolutamente marginali e trascurabili. Come è stato giustamente notato, «Retablo avrebbe quindi la funzione di rappresentare la realtà non nel senso di una manierata mimesi, ma in quello di un avvertito e moderno racconto iconico. Il retablo diventa dunque una metafora dell’arte, della sua inadeguatezza a rappresentare il reale in maniera univoca e attendibile».[21]

Ma il barocchismo del romanzo raggiunge il suo vertice a livello stilistico, in una lingua che, su una base di italiano sostenuto e arricchito da arcaismi, atti a simulare quello settecentesco dei personaggi, innesta virtuosismi, citazioni nonché innumerevoli inserti metrici. Sono numerosi i passi che sarebbe possibile riscrivere in versi, ottenendo serie endecasillabiche, con sporadici inserti settenari, sul modello della canzone leopardiana.[22] Si veda ad esempio, nelle prime pagine del diario di Clerici: «Mosse la carrozza dal mio albergo / nel crepuscolo incerto del mattino, / io dentr’a la vettura col valletto / e l’altri due di fora uno a cavallo / come caporedina e l’altro a terra / come palafrenero / armati si schioppi e di terzette./ I passi nel silenzio delle bestie, / il dondolio di cuna lo stridere / monotono dei cuoi, precipitaro / nel sonno, se mai n’uscì levandosi / il povero Isidoro».[23] O ancora l’incipit «Ga/i/gian/net/ti e/ no/vi/ let/ti/ca/ri», che peraltro riprende il verso dantesco «Novi tormenti e novi tormentati».[24] O, per rimanere nelle citazioni della più alta poesia italiana: «E sedendo e mirando, e ascoltando»,[25] in cui il calco leopardiano è talmente evidente da non dover essere esplicitato (a cui sono da aggiungere anche calchi montaliani, e specificamente da Ossi di seppia e Occasioni).[26]

Fin dal vertiginoso incipit, lunghissima invocazione di Isidoro alla donna amata, lo stile si impone come protagonista indiscusso del romanzo, in un gioco di suggestioni e di assonanze che fin da subito annulla la funzione referenziale della parola, per restituirle il suo ruolo poetico e evocativo primario:

Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ahi!, con la sua spina velenosa in su nel cuore.[27]

Per questo inizio tutto giocato sul nome nella donna amata è stato giustamente chiamato in causa il celeberrimo incipit di Lolita, ma, e non è niente di più che una suggestione, un simile gioco sul termine «rosa», e sul suo ruolo centrale nella storia della letteratura italiana, era stato accennato anche da Eco nelle sue postille a Il nome della rosa.[28] Queste righe sono inoltre rivelatrici anche della propensione di Consolo per la paratassi, e per quelle «enumerazioni a catena» che vengono da lui ricondotte a «un bisogno di realismo», in quanto, eliminati i passaggi sintattici, diventa possibile isolare il sostantivo «che indica immediatamente la cosa».[29]

È questo un passaggio su cui occorre soffermarsi: quando Consolo afferma che il suo «bisogno di realismo» viene appagato dal sostantivo isolato, sta implicitamente dando una definizione ontologica della sua scrittura. E, sia detta come precisazione metodologica, nel momento in cui si chiarisce il rapporto di un autore con la realtà, si definiscono anche le sue implicazioni con la nozione di verità, e quindi, nel caso di Consolo, la sua eventuale collocazione nell’alveo del postmodernismo. Appare evidente come il termine «realismo» venga inteso da Consolo in un’accezione particolare, che di sicuro non fa riferimento a quella dominante nella seconda metà dell’Ottocento e rivitalizzata, almeno in Italia, tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del Novecento. Eppure, anche assumendo con cautela «uno degli ‘ismi’ più ambigui e controversi di tutta la cultura occidentale, la cui imprecisione nomenclatoria è direttamente proporzionale alla quantità e alla varietà dei fenomeni che intende rubricare», è difficile comprendere in che senso lo stile elencatorio di Consolo possa essere ricondotto nell’alveo del realismo.[30] Se è vero che, per dirla con Pellini, «a diverse idee di realtà corrispondono diversi realismi», occorre allora in primo luogo capire quale sia la nozione di realtà a cui lo scrittore fa riferimento.[31]

Spostando il baricentro del discorso dai generi letterari a un livello più propriamente ontologico, si può dire che il realismo di Consolo, per cui il nome designa «immediatamente» l’oggetto a cui si riferisce, sembra indagare soprattutto la natura del rapporto tra le parole e le cose. Se il romanzo di Eco – sette anni prima – si chiudeva con il trionfo del nominalismo e con l’accettazione, tipicamente postmoderna, di un’assoluta alterità tra i «nudi nomi», convenzionali ed effimeri, e la realtà, il tentativo quasi ossessivo di Consolo di definire il suo oggetto con lunghissimi elenchi di sostantivi, può al contrario essere letto come sintomo di una perdurante fiducia nelle possibilità del linguaggio di afferrare e dire l’oggetto, la cosa in sé. In quest’ottica il realismo è quindi da intendersi nel senso di una concezione forte della parola, che, per quanto convenzionale, ha ancora un rapporto diretto con il suo oggetto, e può – e deve – dire qualcosa di esso. Infatti, se da una concezione assolutamente nominalista del linguaggio, per cui questo non ha un legame forte con la realtà, discende la logica conseguenza che la letteratura, proprio in quanto artificio linguistico, non può avere nessun appiglio sul «mondo non scritto», una concezione realista può al contrario condurre a esiti di maggior impegno sul reale, o quantomeno a una problematizzazione, anche sofferta, del valore della parola scritta. Appare quindi evidente come Consolo non possa in alcun modo essere accostato a un postmodernismo per cui la letteratura è un gioco su sé stessa e con sé stessa, e per cui la parola non ha più nessun contatto con il reale.

È proprio questa riflessione della letteratura su sé stessa a rappresentare il filo rosso di tutta la narrativa di Consolo; e Retablo, pur nella sua apparenza di «svago affabulativo» e di «vacanze rispetto agli altri, più esplicitamente impegnati romanzi», è, secondo Traina, il frutto più maturo di una questa meditazione letteraria condotta alla luce del «confronto costante fra storia e metafisica, tra destini collettivi e privati».[32] Ancora una volta, come avveniva nel Sorriso, in cui Consolo lasciava la parola al Barone Mandralisca, il demandare l’atto narrativo a uno dei personaggi consente la rappresentazione della scrittura nel suo farsi e la conseguente apertura a riflessioni metanarrative nonché a definizioni di campo quasi programmatiche. Clerici, nello scrivere il suo diario indirizzato a Teresa Blasco, si interroga innanzitutto su quale debbano essere gli argomenti accolti nel suo racconto:

Ma pure lo scrivente, io stesso intendo, che mi riprometto d’osservare, di disegnare e riprodurre le sole antichitate, ogni residuo o testo di remoto o evo, quieto e fermo, bagnato dall’incantanto e smemorante, dall’estatico mare metafisico, non posso qualche volta dispensarmi di guardare immagini attuali, di vita bruta, dolente e indecorosa.[33]

Nell’opposizione dell’«estatico mare metafisico» alla «vita bruta» è racchiusa quella tensione tra ricerca stilistica e impegno etico, che Turchetta ha indicato come motore primo di tutta la narrativa di Consolo.[34] Per quanto in Retablo prevalga effettivamente un concezione della letteratura come consolazione e fuga dal vivere quotidiano, esemplificata da alcune riflessioni di Clerici sulla scrittura come sogno, la storia, nella sua drammaticità, non può essere completamente esclusa dalla narrazione.[35] E la storia entra nel racconto in forma duplice, come è proprio dei romanzi storici (Retablo essendo anche un romanzo storico): da un lato sono infatti i tempi in cui svolge la vicenda ad essere sottoposti a critica («peggiori di quanto noi pensiamo sono i tempi che viviamo!» esclama a un certo punto il narratore), ma ancora una volta è la contemporaneità di Consolo che emerge, metaforizzata e nascosta dietro i velami della distanza cronologica. È già stato da altri notato, per esempio, come l’invettiva di Clerici contro la Milano settecentesca sia anche un’allusione alla «Milano “da bere” degli anni Ottanta e dell’era Craxi, cioè di un presente di superficialità, consumismo e corruzione».[36]

È tuttavia innegabile che il nucleo tematico forte di Retablo non sia più da ricercare nelle riflessioni sui destini collettivi, o nell’indagine dei rapporti di egemonia culturale tra le diverse classi sociali, ma sia, evidentemente, l’amore, autentico motore di tutte le azioni del romanzo. Anche il razionalista Clerici, dietro il sorriso olimpico, cela un grumo di sofferenza amorosa, per fuggire il quale ha intrapreso il suo viaggio erudito.[37] È lo stesso Consolo ad ammettere che «Fabrizio Clerici è la rivendicazione di quanto l’ideologia politica non poteva comprendere e contemplare: i sentimenti umani».[38] Il ritorno al privato non è in alcun modo negato e, anzi, sembra anche in questo caso essere accolto con un certo sollievo, ma non è mai portato avanti in chiave intimistica o psicologica. Proprio la natura di palinsesto del romanzo mette in salvo da un eccesso di intimismo e fa sì che la rivitalizzazione del motivo amoroso avvenga sotto l’egida dei grandi modelli della tradizione letteraria italiana e non solo: sono chiamati in causa Boiardo, Ariosto, Shakespeare, massimi interpreti di quell’amore che è «inseguimento vano, è inganno e abbaglio, fuga notturna in circolo e infinita, anelito mai sempre inappagato»; sono inoltre evocati i sempre presenti Dante, Petrarca e Leopardi, le citazioni dai quali non si contano, ma anche il Cyrano di Rostand e alcune novelle del Decameron.

La chiusura della stagione dell’engagement aveva definitivamente svincolato gli scrittori dall’obbligo morale di una letteratura in grado di agire direttamente sulla realtà. A questa mutata situazione Consolo non reagisce però con una reazionaria chiusura della scrittura su sé stessa, ma, proprio perché ormai libero da qualsiasi istanza ideologica proveniente dall’esterno, giunge alla consapevolezza che «lo scrittore deve fare il proprio mestiere, fino in fondo, senza compromessi: solo così la scrittura può guadagnare lo spessore etico adeguato alle proprie aspirazioni, conoscitive non meno che estetiche».[39] Nel momento in cui la letteratura è di nuovo solo letteratura, può effettivamente interrogarsi sul suo valore e sulle sue possibilità. E questa riflessione nulla concede all’autocompiacimento dell’arte per sé stessa, se si pensa all’episodio del giovinetto di Mozia, che si conclude con queste parole: «Ma tu, squisita fattura d’uomo, fiore d’estrema civiltà, estrema arte, tu, com’ogni arte, non vali la vita, un fiato del più volgare o incolto, più debole o sgraziato uomo».[40]

La medesima alterità profonda tra arte e vita è dichiarata a chiare lettere da Consolo nelle ultime pagine di Retablo, in cui don Gennaro, il protettore di Rosalia, grande artista, cantate lirico di fama mondiale, ma, proprio per questo, castrato, esprime tutto il suo rimpianto per un’esistenza vissuta da spettatore:

Siamo castrati, figlia mia.[…] Siamo castrati tutti quanti vogliamo rappresentare questo mondo: il musico, il poeta, il cantore, il pintore… stiamo ai margini, ai bordi della strada, guardiamo, esprimiamo, e talvolta, con invidia, con nostalgia struggente, allunghiamo la mano per toccare la vita che ci scorre davanti.[41]

Sebbene l’arte sia altro rispetto alla vita, e sebbene anche la scrittura sembri tendere irrimediabilmente verso il silenzio, la posizione di Consolo, ancora a questa altezza cronologica, rimane quella di una concezione etica della letteratura, costantemente tesa ad afferrare il mondo, seppur consapevole dell’inevitabile sconfitta. Ha pertanto ragione dunque Turchetta quando afferma che

Consolo non smette mai di essere scrittore profondamente etico, che muove dalla percezione, intimamente tragica, profondissima, e patita fino allo spasimo, del proprio essere scrittore come una limitazione, una condizione fatalmente segnata da un non medicabile distacco dal mondo: un modo che pure egli intende cambiare, denunciandone senza sosta l’ingiustizia e la violenza.[42]

D’altro canto Martinengo ha potuto notare come nella produzione consoliana «la sperimentazione linguistica [sia] il corrispettivo letterario della fiducia dell’autore nel ruolo civile e sociale della letteratura e dei letterati; i picchi della sperimentazione si raggiungono nei momenti in cui questa fiducia è massima».[43] In questo senso si può affermare che Retablo rappresenta un momento di medietas stilistica, in cui i picchi sono presenti (si pensi al già citato incipit), ma vengono immediatamente ricondotti a una scrittura certamente meno sperimentale rispetto a quella del Sorriso, ma comunque ancora impegnata in un confronto corpo a corpo con il reale.

In conclusione, possiamo affermare che è necessaria una sofferta indagine della scrittura su sé stessa, affinché questa possa prendere autocoscienza di sé e, non più succube di obblighi morali, assumere una piena e coerente consapevolezza etica: ricorda Adamo che «Consolo non credeva nell’innocenza dell’arte: gramscianamente sosteneva che bisogna sempre sapere da dove si parte per sapere dove si vuole andare».[44] In questo senso si è potuto parlare di «aperta politicità e senso di colpa dell’intellettuale, sempre abitato dalla sofferta consapevolezza della sua distanza dall’azione reale», consapevolezza che avvicinerebbe Consolo ad alcune riflessioni di Sereni e Fortini.[45] Di fronte alla scoperta che «la poesia / non muta nulla», la risposta di Consolo sembra infatti essere la medesima formulata da Fortini, in un imperativo categorico che non ammette repliche: «nulla è sicuro, ma scrivi».[46]

SINESTESIEONLINE SUPPLEMENTO DELLA RIVISTA «SINESTESIE» XI, n. 37, 2022

[1] V. Consolo, Retablo, Sellerio, Palermo 1987, ora in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Mondadori, Milano 2015.

[2] «L’invenzione di far veder nel quadro ciò che si vuole, dietro ricatto d’essere, se non si vede, fortemente manchevole o gravato d’una colpa, non mi sembrò originar da loro. E mi sovvenni allora ch’era la trama comica de l’entremés del celebre Cervantes, intitolato appunto El retablo de las maravillas, giunto di Spagna in questa terra sicola e dai due fanfàni trasferito dalla finzione del teatro nella realitate della vita per guadagnar vantaggi e rinomanza.» (V. Consolo, L’opera completa cit., p. 397).

[3] A. Bellanova, Un eccezionale Baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano-Udine 2021, p. 190.

[4] V. Consolo, La metrica della memoria, in La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di G. Adami, Manni, San Cesario di Lecce 2006, pp. 177-189.

[5] C. Segre, Un profilo di Vincenzo Consolo, in V. Consolo, L’opera completa cit., p. XV.

[6] S. Gentili, Letteratura, storia e realtà. Conversazione con Vincenzo Consolo, in «Bollettino di italianistica», Carocci, anno V, n. 2, 2008, p. 70.

[7] G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Éditions du Seuil, Parigi 1982.

[8] Ivi, p. 5. [9] Ivi,pp. 7-8.

[10] G. Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, in V. Consolo, L’opera completa, cit., p. XXXVIII. Sul rapporto tra Consolo e Dedalus si veda anche M. Martinengo, Il debito modernista di Vincenzo Consolo: ‘La ferita dell’aprile’ e ‘Dedalus’, in La funzione Joyce nel romanzo italiano, a cura di M. Tortora, A. Volpone, Ledizioni, Milano 2022.

[11] Sui riferimenti intertestuali in Lunaria si vedano: C. Segre, Teatro e racconto su frammenti di luna, in Id., Intrecci di voce. La polifonia nella letteratura del Novecento, Einaudi, Torino 1991; N. Messina, ‘Lunaria’ dietro le quinte, in Lunaria vent’anni dopo, a cura di I. Romera Pintor,Generalitat Valenciana-Universitat de València, Valencia 2006 pp. 179 – 191; I. Romera Pintor, Introduzione a Lunaria: Consolo versus Calderón, in La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo cit., Manni, San Cesario di Lecce 2006, pp. 177-189; P. Baratter, ‘Lunaria’: il mondo salvato dalla luna, in «Microprovincia, n. 48, 2010, pp. 85-93.

[12] V. Consolo, Retablo, cit., p. 398.

[13] Ivi, pp. 421-423.

[14] G. Traina, Vincenzo Consolo, Cadmo, Fielsole 2001, p. 82.

[15] F. Di Legami, Vincenzo Consolo. La figura e l’opera, Pungitopo, Marina di Patti 1990, p. 43.

[16] L. Sciascia, Il sogno dei Lumi tra Palermo e Milano, in «Corriere della Sera», 18 dicembre 1987 (citato in F. Di Legami, Vincenzo Consolo cit. p. 43). [17] Cfr. ad esempio la seguente citazione: «Fu allora che m’accorsi, dal

punto alto ove mi trovava, che sotto, confusi tra merce d’ogni ragione, erano istromenti strani e paurosi. Istromenti giudiziali di tortura e di condanna, gabbie di ferro ad altezza d’uomo, tine che si rivelano per gogne, e ruote infisse al capo delle pertiche, e letti e croci, tutti di ferro lustro e legno fresco e unto. Il più tristo era poi lo stipo d’una gran porta issato su un palchetto, porta di grossi travi incatramati, vuota contro la vacuità celestiale, alta sul ciglio della prora, le grosse boccole pendenti per i cappi ch’ogni piccola onda o buffo facea sinistramente cigolare. […] La vision di quegli ordegni bruti sulla plancia farebbe inorridire, al par di me, e indignare i fratelli Verri e il giovin Beccaria, vostro divoto amico e ammirante.» (V. Consolo, Retablo cit., p. 381).

[18] N. Izzo, Nello scriptorium barocco di Vincenzo Consolo: riprese e ribaltamenti letterari in Retablo, in «reCHERches» [Online], 21, 2018, online dal 05 ottobre 2021, p. 116.

[19] V. Consolo, Retablo cit., p. 465.

[20] A proposito di questa moltiplicazione dei punti di vista, interessante è l’osservazione di Bisanti, che ha notato come «la pluralizzazione dei punti di vista e delle verità possibili avvenga proprio a partire dalle varie figure di donne sedotte o seduttrici, che sembrano confluire in un volto solo: quando infatti Clerici si accinge a disegnare un profilo di donna che nelle sue intenzioni dovrebbe ritrarre l’amata Teresa Blasco, don Vito vi riconosce la Rosalia per amor della quale aveva ucciso il seduttore fra’ Giacinto, mentre Isidoro è convinto che si tratti della propria Rosalia. Il fulcro su cui convergono tutti questi percorsi sono dunque le fattezze, ma soprattutto il nome di Rosalia, personaggio dall’identità fluttuante e incerta.» (in T. Bisanti, Seduzione amorosa e seduzione artistica in ‘Retablo’ di Vicenzo Consolo, in «Cahiers d’études italiennes», 5, 2006, pp. 62-63).

[21] A. Chmiel, Rompere il silenzio. I romanzi di Vincenzo Consolo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, pp. 64-65.

[22] Sul rapporto tra la prosa consoliana e la poesia si veda M. Attanasio, Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo, in «Quaderns d’Italià», 10, 2005, pp. 19-30, in particolare: «Una vera e propria “struttura-azione” di poesia potentemente interviene a costituire il corpo stesso della narratività di Vincenzo Consolo, restringendo gli spazi di comunicazione, dissolvendo ogni ordinata sequenzialità di tempi e di sintassi, travalicando ogni rigida separazione tra i generi; ed emergendo in punte espressive — disancorate dalla narrazione — con due difformi e spesso simultanei riporti: tragico nei confronti della storia, lirico nei confronti della natura; una dimensione, quest’ultima, vissuta quasi con un senso di imbarazzo dalla coscienza etica e ideologica dell’autore, che ne teme la smemorante e avvolgente bellezza fuori dalla storia» (p. 21).

[23] V. Consolo, Retablo cit. p. 382.

[24] Ivi, p. 400. [25] Ivi, p. 415.

[26] Ivi, pp. 442-443. Per i rimandi montaliani mi permetto di rimandare a quanto ho già scritto in A. Macori, Tra modernismo e postmoderno. Echi montaliani in Retablo, in «Mosaico italiano», n. 213, agosto 2022, pp. 12-15. [27] V. Consolo, Retablo cit., p. 369.

[28] «L’idea del Nome della rosa mi venne quasi per caso e mi piacque perché la rosa è una figura simbolica così densa di significati da non averne quasi più nessuno: rosa mistica, e rosa ha vissuto quel che vivono le rose, la guerra delle due rose, una rosa è una rosa è una rosa è una rosa, i rosacroce, grazie delle magnifiche rose, rosa fresca aulentissima» (U. Eco, Postille al nome della rosa, Bompiani, Milano 2010, p. 508).

[29] S. Gentili, Letteratura, storia e realtà. Conversazione con Vincenzo Consolo cit., p. 72.

[30] F. Bertoni, Realismo e letteratura. Una storia possibile, Einaudi, Torino 2007, p. 17.

[31] P. Pellini, Realismo e sperimentalismo, Il modernismo italiano, a cura di M. Tortora, Carocci, Roma 2018, p., 138.

[32] G. Traina, Vincenzo Consolo cit. p. 79.

[33] V. Consolo, Retablo cit. p. 399.

[34] G. Turchetta, Vincenzo Consolo, in Il romanzo in Italia. vol. IV – Il secondo Novecento, a cura di G. Alfano, F. de Cristofaro, Carocci, Roma 2018, p. 356.

[35] «Perché viaggiamo, perché veniamo fino in questa isola remota, marginale? Diciamo per vedere le vestigia, i resti del passato, della cultura nostra e civiltate, ma la causa vera è lo scontento del tempo che viviamo, della nostra vita, di noi, e il bisogno di staccarsene, morirne, e vivere nel sogno d’ère trapassate, antiche, che nella lontananza ci figuriamo d’oro, poetiche, come sempre è nell’irrealtà dei sogni, sogni, intendo, come sostanza dei nostri desideri. Mai sempre tuttavia il viaggio, come distacco, come lontananza dalla realtà che ci appartiene è un sognare. E sognare è vieppiù lo scrivere, lo scriver memorando del passato come sospensione de presente, del viver quotidiano» (V. Consolo, Retablo cit., p. 413).

[36] G. Turchetta, Il luogo della vita: una lettura di ‘Retablo’, in Visitare la letteratura. Studi per Nicola Merola, a cura di G. Lo Castro, E. Porciani, C. Verbaro, ETS, Pisa 2014, p. 650.

[37] «Ah, doña Teresa, cos’è mai questa febbre malsana dell’innamoramento, quest’insania, questo furore che riduce l’uomo, come quel paladin famoso a nuda e pura bestia, privato vale a dire del cervello, che come colombella o essenza sublimata se n’è volato al cielo, alle silenti valli della luna! Io avvertii il male al suo apparire, come s’avverte il sole al primo rosseggiar dell’aurora, e assunsi subito il mio contravveleno del viaggio, laonde posso serenamente stendere per voi le note che qui stendo, e nel contempo parlare serenamente dell’amore. Siete felice voi, o mia signora, siete felice?» (V. Consolo, Retablo cit., p. 393).

[38] S. Gentili, Letteratura, storia e realtà. Conversazione con Vincenzo Consolo cit., p. 73.

[39] G. Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, in V. Consolo, L’opera completa cit., p. XXIX.

[40] V. Consolo, Retablo cit., p. 453.

[41] Ivi, p. 473.

[42] G. Turchetta, La letteratura come nostalgia della vita. ‘Retablo’ di Vincenzo Consolo, in Sguardi sull’Asia e altri scritti in onore di Alessandra Cristina Lavagino, a cura di C. Bulfoni, E. Lupano, B. Mottura, LED, Milano 2017, p. 349.

[43] M. Martinengo, Quando teoria e prassi non vanno all’unisono. Sperimentazione formale e impegno civile nell’opera di consolo, in «L’Ellisse», XV, 2020, 2, p. 134.

[44] G. Adamo, Ricordo di Vincenzo Consolo, in «Italica», Winter 2012, Vol. 89, n. 4, p. V.

[45] Ibidem

[46] F. Fortini, Traducendo Brecht, in Una volta per sempre [1963], ora in F. Fortini, Opere, Mondadori, Milano 2014, p. 238.

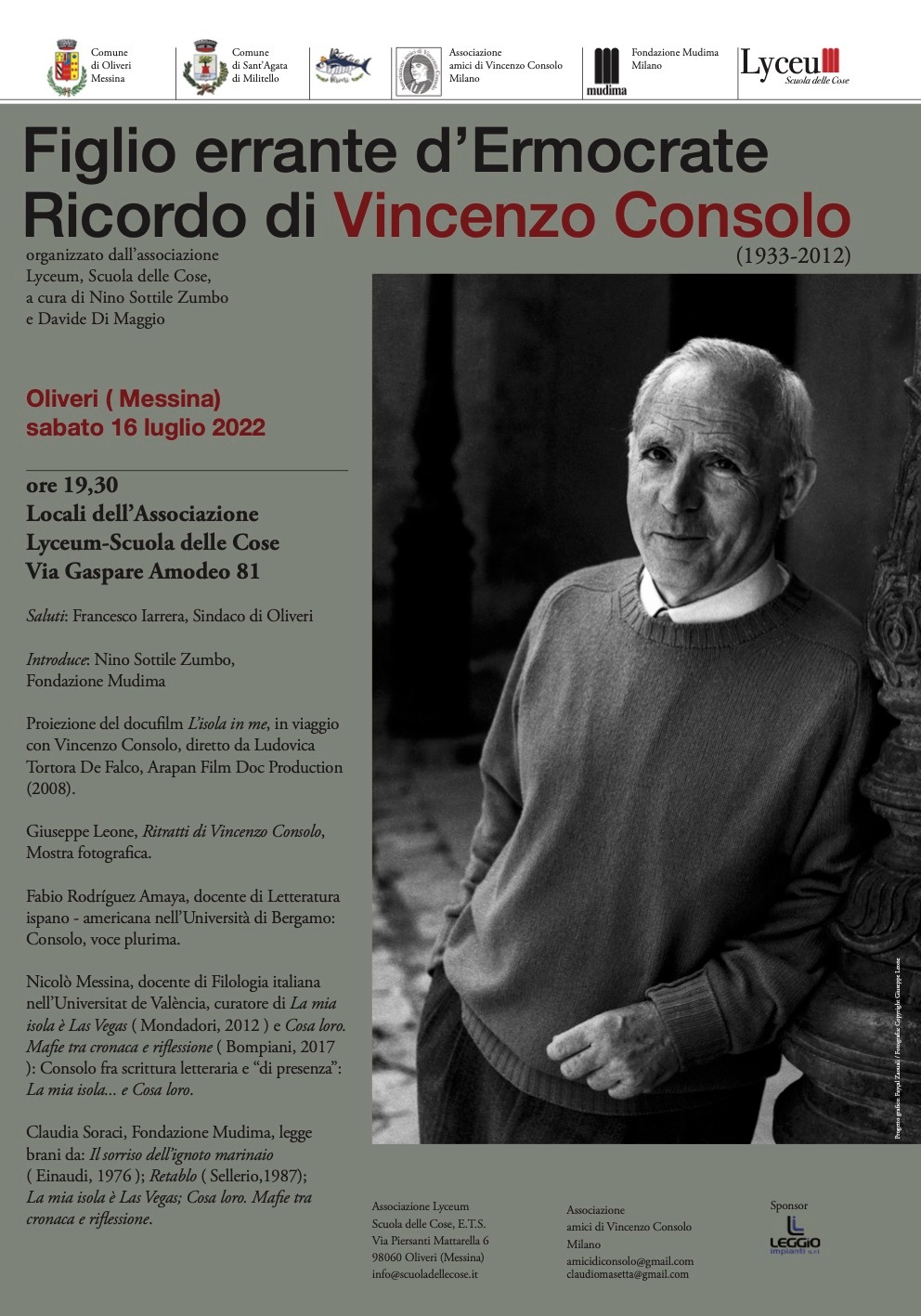

Vincenzo Consolo. La storia, il mito, l’impegno (II)

L’(IN)ATTUALITÀ DI VINCENZO CONSOLO, FRA SPERIMENTALISMO. ED ETICITÀ. LA RESISTENZA IN SICILIA. TRAVESTIMENTI E FUTURO NOTE SU CONSOLO

LA SCUOLA DELLE COSE

In questo numero hanno scritto:

GIANNI TURCHETTA, NICOLÒ MESSINA, DAVIDE DI MAGGIO, NINO SOTTILE ZUMBO, ALESSANDRO SECOMANDI, FABIO RODRÍGUEZ AMAYA L’(IN)ATTUALITÀ DI VINCENZO CONSOLO, FRA SPERIMENTALISMO. ED ETICITÀ. LA RESISTENZA IN SICILIA. TRAVESTIMENTI E FUTURO NOTE SU CONSOLO

E. ALEJO CARPENTIER CONSOLO, VOCE PLURIMA L’(IN)ATTUALITÀ DI VINCENZO CONSOLO, FRA SPERIMENTALISMO ED ETICITÀ

Gianni Turchetta

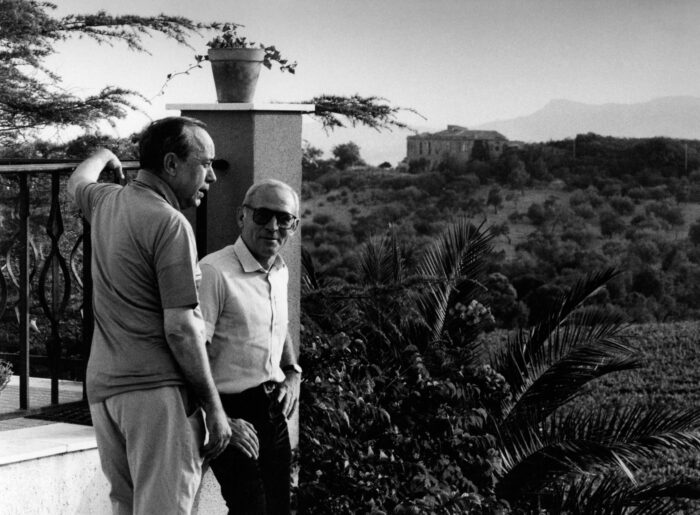

L’eccezionale spessore artistico e intellettuale di Vincenzo Consolo rende sempre più necessaria una sua più stabile e più percepibile “canonizzazione” – per usare un termine classico della storiografia e della teoria letteraria – che gli consenta di diventare parte integrante e ben riconosciuta del senso comune della letteratura. In prima approssimazione, Consolo è, un po’ paradossalmente, uno scrittore “attuale” anche e proprio per la sua “inattualità”: questa sua (in)attualità ha a che vedere con la sua idea di letteratura. Consolo è ossessionato, da un lato, dalla necessità di dire la storia – perché per lui bisogna parlare della storia, del passato, del presente, della storia tutta – ma dall’altro mostra anche la fine della fiducia nell’engagement, cioè proprio di un modo di essere intellettuale che Sartre ha reso poco meno che proverbiale. Anche questo è un paradosso, e apparentemente una contraddizione; ma nella scrittura di Consolo le contraddizioni sono vitali, e prendono avvio da un’irriducibile contraddizione di partenza: bisogna parlare, ma sapendo che le parole hanno limiti così severi che diventa quasi avere la tentazione di tacere. Proprio su questa irrisolvibile duplicità Consolo costruisce la sua originalissima unione di sperimentalismo ed eticità, che ne rappresenta la più acuta e flagrante specificità. Vi sono tanti scrittori sperimentali e tanti scrittori etici – per dirla in un modo un po’ rapido e sommario – ma è quasi impossibile trovare una così stretta congiunzione tra due atteggiamenti che non vanno molto d’accordo. Detto in modo ancora un po’ sommario: di solito lo sperimentatore sembra sempre proiettato soprattutto verso le forme, laddove lo scrittore etico, e tanto più lo scrittore “politico”, verso i contenuti. Consolo riesce sempre a far stare insieme queste due dimensioni. Tante volte è stato accusato di “formalismo”: ma si tratta di un’accusa davvero ingiusta e poco fondata. Come scrittore Consolo, da un lato, attinge alla tradizione meridionalistica, cioè agli scrittori, ai saggisti e agli studiosi, a volte anche ai politici, che hanno scritto del Meridione d’Italia, della sua storia, della sua miseria, dell’oppressione, della distanza tra l’Italia del Sud e le altre parti più ricche d’Italia: da Gramsci a Salvemini, a Guido Dorso, a Danilo Dolci, allo stesso Carlo Levi. Ma al tempo stesso è uno scrittore molto vicino a quello che possiamo chiamare il “modernismo”, cioè, in tre parole, allo sperimentalismo non avanguardistico: questo è un altro suo tratto forte, che serve anche a ricordarci quanto egli sia stato, nonostante la convergenza di date (il suo romanzo d’esordio, La ferita dell’aprile, è del 1963), lontano dalla neoavanguardia, con cui anzi polemizzava aspramente, in riconoscibile sintonia con le critiche a essa rivolte da Pier Paolo Pasolini. Non a caso tra gli autori di riferimento della scrittura di Consolo si collocano Eliot e Joyce. Vi proporrò ora un esempio molto caratteristico della forza di Consolo, della sua originalità e della sua irriducibile, e produttiva, duplicità. Tutti abbiamo presente ciò che sta succedendo in Europa e nel mondo: dove migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone migrano, si spostano e spesso muoiono nel tentativo di emigrare. Moltissimi, tragicamente, soccombono nel canale di Sicilia e al largo delle coste dell’Egeo, uccisi “dall’acqua”. Ecco, Consolo, in tempi molto lontani, ha cominciato a cogliere questo movimento che oggi è sotto gli occhi di tutti e che ha preso proporzioni così ampie da diventare uno degli argomenti centrali dell’agenda politica dell’Unione Europea. Se ne parla in continuazione, e ci si scontra su questo: i muri, le quote, i soldi alla Turchia e i ricatti di Erdogan, gli imbarazzi e le titubanze della UE. Consolo ha capito prestissimo la rilevanza assoluta del fenomeno incombente delle migrazioni nella tarda modernità, anche e proprio nell’area mediterranea: già negli anni ottanta infatti ha scritto spesso di migranti che morivano in acqua, specie nordafricani o più generalmente africani. Si pensi, fra gli altri, a un racconto esemplare come Il memoriale di Basilio Archita, scritto a caldo nel 1984. Ecco così che possiamo ben percepire il Consolo che guarda al presente, alla storia, al Meridione nostro e al Meridione del mondo, cogliendo con eccezionale profondità quello che sta succedendo, prima di tanti altri. Ma se guardiamo a questa sua percezione da un altro lato, ci accorgeremo che Consolo ha anche un’ossessione letteraria, che lo rincorre fin dai primissimi racconti (si veda Un sacco di magnolie, 1957) e poi ricorrerà per tutta la sua carriera di scrittore: l’immagine del morto in acqua e “per acqua”, non solo perché ha davanti una certa realtà, ma anche perché ha sempre in mente l’immagine della Death by Water della Waste Land di Thomas Stearns Eliot, sezione IV, con la figura di Phlebas il fenicio, morto nell’affondamento della sua nave. L’ossessione letteraria (formale, se volete) fa insomma tutt’uno con la profondità e la lucidità nello scandaglio del reale (dei “contenuti”): Consolo è anche questo, con un’intensità che ben pochi possono vantare. E ci sarebbe peraltro da insistere – la critica non l’ha fatto abbastanza – sulle radici propriamente modernistiche, in senso letterario, di Consolo, e quindi non solo su quelle meridionali, di cui si parla più spesso. Il suo primo romanzo, un Bildungsroman, La ferita dell’aprile, parla di un ragazzo che cresce in una scuola di preti del Nord della Sicilia, in un luogo mai nominato ma che assomiglia molto alla Barcellona Pozza di Gotto dove Consolo effettivamente frequentò le scuole medie, e in un mondo che parla una lingua che non gli appartiene. Il protagonista viene infatti da San Fratello, e ha come lingua madre il sanfratellano: egli impara il dialetto siciliano, l’italiano e anche un po’ di francese, che studia a scuola. Intravediamo quindi una questione della lingua, in cui prende corpo una questione d’identità. Ma anche – e questo certo non è stato sottolineato abbastanza dalla critica – in La ferita dell’aprile è evidente ancora una volta il richiamo alla letteratura modernista: non solo nel vistoso richiamo ancora a Eliot, al suo “April is the cruellest month” (celeberrimo attacco di The Burial of the Dead, sezione I di The Waste Land), attraverso la mediazione di Basilio Reale, ma anche e soprattutto a Joyce, il cui A Portrait of the Artist as a Young Man presenta non poche analogie tematiche e narrative, a cominciare proprio dal tema principale, l’educazione di un giovane in una scuola di preti. D’altra parte, già in questo primo Consolo c’è molto dialetto e, per farla breve, non è per lui possibile rinunciare a nessuna delle due componenti, ovvero il Meridione e la grande letteratura modernista europea, o limitarne il peso. Resta fra le altre cose ancora tutto da decifrare il ruolo di Cesare Pavese nella formazione di Consolo. Pavese, significativamente citato nell’epigrafe del capitolo finale, poi espunto, di La ferita dell’aprile, fa da mediatore, come traduttore e non solo, per molti scrittori italiani verso la letteratura di lingua inglese e americana. Sicuramente, ad esempio, ha un peso importante nell’avvicinare Consolo e tanti altri scrittori italiani a William Faulkner. Sono ancora tutti da approfondire i rapporti tra Faulkner e la letteratura italiana (ma anche di altre nazioni, a cominciare da quella sudamericana: si pensi, per esempio, a quanto di Faulkner arriva a García Márquez). Tutto ciò conferma l’eccezionalità della congiunzione, in Consolo, tra la dimensione meridionale costante, ossessiva, e una non meno costante, rigorosa prospettiva di sperimentalismo modernista, non avanguardistico. Per Consolo la “letteratura” è il linguaggio spinto sino alle sue estreme possibilità. Si ha “letteratura” quando, cioè solo quando vi è una pressione sul linguaggio, una tensione, un’aspirazione violenta, che è al tempo stesso formale e morale. Consolo cerca sempre di dare al linguaggio il massimo di densità formale, attraverso una sorta di pluralizzazione del linguaggio, cioè la moltiplicazione, esibita, dei suoi vari strati, ai quali si sforza di attribuire sistematicamente una speciale densità linguistico-retorica, e quindi una speciale intensità. Questo linguaggio preme verso una verità, una capacità di dire il reale che, unita alla densità formale, vorrebbe far sì che le parole fossero dense, al limite, come le cose. Quindi, da un lato, Consolo vuole che le parole siano come cose, magari addirittura, per citare ancora una volta Carlo Levi, che le parole siano come pietre. Le parole vorrebbero e dovrebbero essere pesanti. Ma le parole non sono cose, e tanto meno pietre: per questo Consolo ci dice continuamente e allo stesso tempo che la “letteratura” è per definizione una “missione impossibile”. Se è infatti necessario caricare le parole sino a farle diventare più che parole, azioni e cose, d’altro canto bisogna farlo sapendo che non sarà mai possibile, che le parole sono per definizione mancanti… Proprio qui, a ben vedere, sta la grandezza di Consolo: cioè sia in questo sforzo di caricare all’estremo le parole, ma anche nella costante, coesistente consapevolezza dei limiti invalicabili della parola. Sono pochi gli scrittori che, come lui, hanno saputo spingere verso un’idea fortissima di letteratura, che comunque resiste come ideale di riferimento: ma continuando al tempo stesso a rivelarci la miseria della letteratura stessa, anche della più alta. Scrivere non basta, ma bisogna continuare a scrivere, sfidando sempre l’oblio e la inesorabile durezza delle cose.

LA RESISTENZA IN SICILIA

Nicolò Messina

Universitat de València

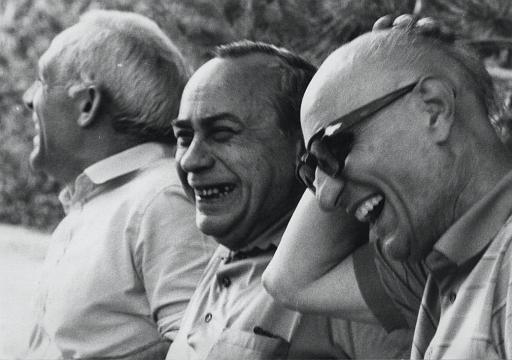

Nell’autunno del 2017, a cinque anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, usciva per i tipi di Bompiani Cosa loro. Mafie tra cronaca e riflessione 1970-2010. Il libro nasceva a mia cura (il braccio), anche per l’impegno collaborativo di Caterina Pilenga, vedova dello scrittore (la mente), personaggio straordinario che teneva “ambo le chiavi del cor” (Inferno XIII, 58-59) del marito, per il quale non fu solo compagna di tutta la vita, ma interlocutrice vicina, pungolo assiduo, segretaria e archivista, collaboratrice, conoscitrice profonda tanto della lettera compiuta della scrittura consoliana, quella consegnata per la stampa delle singole opere (era capace di recitarne a memoria intere pagine), quanto dei suoi meandri e retroscena. Negli usi di una certa Spagna si imponeva al penitente il sambenito, una sorta di scapolare che denunciava la colpa di cui fare ammenda, un ammennicolo che di per sé ti esponeva al pubblico ludibrio, agli insulti, al giudizio sommario, e che – Goya docet – l’Inquisizione completava nell’autodafé con la coroza, l’allungato copricapo conico che rendeva ancor più identificabile il malcapitato. Nel linguaggio comune permangono i relitti della trista usanza: cargar con el sambenito, llevar el sambenito, colgar/ poner el sambenito, che hanno a che vedere con la nomea che si ha o con il marchio infamante con cui bollare qualcuno. I siciliani avrebbero il sambenito della mafiosità. Da cui nessuno si libera fuori dalla Sicilia, soprattutto all’estero, benché con la mafia non abbia mai stretto patti di connivenza, né sia sceso a patti affollando l’ampia area grigia dell’omertà. Non dovette liberarsene neanche Consolo che dalla Sicilia si autoesiliò e da intellettuale impegnato si sentì in dovere di fare i conti con una mafia che ormai si declinava al plurale, anzi volle farci i conti, non volle sottrarsi guadagnandoci l’isolamento, l’ostracismo. Sarebbe rientrato – di fatto ci rientrò – in un nuovo elenco dei mali della Sicilia esemplato su quello della famigerata lettera del mantovano cardinale Ernesto Ruffini (1964), nel quale avrebbe trovato posto con Sciascia magari scalzando il Gattopardo, convinto com’era, Consolo, che fosse stata la classe sociale del suo autore a passare nell’Ottocento il testimone del potere agli “sciacalletti”, alle “iene”, e che fossero così proprio quei nobili, da dirigenti agonizzanti, a essere corresponsabili dell’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nell’attività politica (Cosa loro, pp. 11, 45, 64; soprattutto pp. 251, 255, 296). Ricordiamoci della “resistibile ascesa” (B. Brecht) di don Calogero Sedara! Cosa loro lo dimostra e dimostra come e quanto Consolo si schierasse indefettibilmente contro l’olivastro mafioso, il cancro che infesta con le sue metastasi ormai immedicabili l’isola e l’Italia intera. Basta scorrere le pagine scritte sotto la spinta dei terribili fatti del 1982 e di dieci anni dopo, rileggere quelle finali, vibranti e sconsolate di Lo spasimo di Palermo (1998). Tra la quasi settantina di testi dell’arco temporale 1970-2010, confluiti in Cosa loro, ne vogliamo proporre uno dei primi, per motivi anche circostanziali, perché sembra attinente al momento attuale, alla presunta dormienza della mafia nel presente dell’Italia, della Sicilia: I nemici tra di noi (“L’Ora”, lunedì 6 settembre 1982; Cosa loro, pp. 49-50). Si badi intanto alla data. Venerdì 3 settembre: tre giorni prima era stato assassinato dalla mafia il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro. Ancor prima, il 30 aprile, era stato trucidato Pio La Torre insieme a Rosario Di Salvo (I nostri eroi di Sicilia, “L’Unità”, domenica 22 aprile 2007; Cosa loro, pp. 251-255). Audace – forse anche discutibile per alcuni, inclini ai cavilli come i dialoganti del racconto di Sciascia Filologia (Il mare colore del vino, 1973) – l’accostamento poco rituale alla Resistenza, ma certo in dissonanza con il trito e ritrito retoricismo di tanta antimafia di facciata. Allora, 1982, e oggi, a trent’anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. In una Palermo di svolta amministrativa in cui – in campagna elettorale – l’hanno fatta da padroni i nuovi vecchi, homines novi emersi da un’interminabile trasformistica querelle des anciens et des modernes (si parla difficile in certi colti salotti panormiti e no!). Chissà cosa avrebbe detto Consolo in occasione di questo trentennale. Non più di quanto scrisse a caldo dei due pluriomicidi in cui mafia e conniventi, in un’ottica bellicistica di guerra allo Stato, non ricorsero a tecniche chirurgiche per eliminare gli obiettivi principali (Giovanni Falcone, Paolo Borsellino), ma preferirono per così dire sparare nel mucchio, bombardarono a tappeto per non lasciare scampo né tracce, tranne quella dell’arroganza del proprio potere (Cosa loro, pp. 101-104, 105-108, 109-111, 113-115; 117-120). Né meno indignato sarebbe stato il suo atteggiamento di quando la seconda carica esplosiva di Via D’Amelio scavò più in profondità la voragine di Capaci, gli strappò definitivamente ogni speranza di riscatto. Quanto incisero quegli scoppi nell’afasia narrativa dello scrittore (Lo spasimo non fu seguito da Amor sacro, l’opera tanto annunciata e invano attesa)? Quanto, l’imbarbarimento dei tempi, dei comportamenti, dei linguaggi del nuovo ventennio di Mascelloni (La mia isola è Las Vegas, 2012, p. 178)? Quanto, i morti per acqua (T.S. Eliot) che cominciavano a trasformare il Mediterraneo da mare culla di civiltà in cimitero a cielo aperto? L’incipit dell’articolo è rivelatore: “Parecchi anni fa, quando dalla Sicilia emigrai a Milano – emigrazione imposta dal potere politico-mafioso – mi colpì subito la gran quantità di lapidi affisse sulle facciate delle case che ricordano i morti caduti nella guerra antifascista, nella Resistenza. Lapidi che diventano ogni anno, la sera del 25 aprile, stazioni di civili processioni con fiaccole e sotto cui vengono appesi mazzi di fiori, ghirlande di foglie. Sono riti del nostro Stato civile e democratico che non avevo mai visto, a cui non ero abituato, perché nel Sud, in Sicilia non c’era stata la Resistenza”. Il trasferimento definitivo a Milano, dove Consolo lavorerà alla RAI, è spiegato non come conseguenza del concorso vinto contro ogni previsione, ma di un autoesilio ritenuto inevitabile, rispondente alle sue inquietudini ideologiche, esistenziali, al disadattamento a una realtà d’origine in lento disfacimento, in balia di una mutazione antropologica inarrestabile in cui il nuovo dei fumaioli industriali che nessuno vuole altrove, i moderni mostri inquinanti, si somma al vecchio degli squilibri sociali medievali mai affrontati con serio senso della prospettiva dallo Stato unitario liberale monarchico, né da quello repubblicano seguito alla sconfitta dell’Italia fascista. Ultimo, Consolo, degli scrittori siciliani della diaspora milanese del tempo: Vittorini, Quasimodo, l’amico Basilio Silo Reale… È – afferma perentorio – una “emigrazione imposta dal potere politico-mafioso”, prolungamento del mai tramontato medioevo siciliano, non interrotto né dalla modernità né dall’Illuminismo (gran cruccio di Sciascia e dello stesso Consolo), né dal Risorgimento impostosi in una versione nemmeno timidamente antimoderata (S. Massimo Ganci, L’Italia antimoderata, Guanda, Parma 1968) e quindi occasione fallita di effettiva trasformazione e di reale superamento della questione meridionale (Il sorriso dell’ignoto marinaio è il contributo consoliano alla lettura di quella fase storica), né dal vento del Nord del secondo Risorgimento che fu la Resistenza (“nel Sud, in Sicilia non c’era stata la Resistenza”). Anche questa occasione di cambiamento fu negata alla Sicilia. Lo stesso sbarco degli Alleati a Gela (10 luglio 1943) è offuscato da complicità e da aiuti richiesti e indesiderabili. “Ma in Sicilia, subito dopo la guerra, dopo la formazione di questo Stato democratico, è cominciata una guerra contro un nemico interno, efferato e terribile come quello nazifascista: la mafia. E oggi sono tante, tante le lapidi che ricordano i caduti di questa lotta eroica e disperata, dai caduti di Portella della Ginestra al generale Dalla Chiesa. Oggi, dopo quarant’anni, Palermo è piena di queste lapidi. […] E se si scegliesse un giorno dell’anno per la commemorazione della lotta alla mafia [dal 1996 l’auspicio si è avverato su iniziativa di Libera, scegliendo il 21 marzo di ogni anno, data confermata dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017. NdE], ci sarebbe di che fare processioni con fiaccole, di che appendere fiori e corone” Sul filo coerente del ragionamento, però, Consolo il mondo che viene soppiantato dall’incedere della modernità. D’altra parte questi scatti non possono neanche essere considerati solo alla stregua di un reportage di documentazione sociale: quasi una classificazione gerarchica di immagini ad uso scientifico per qualche manuale etnologico o un corrispondente studio sul campo. Lo impediscono innanzitutto le regole compositive che Giuseppe Leone si è dato e che costituiscono la cornice di riferimento del suo progetto: concentrarsi sul travestimento, sull’emozione psicologica varia e variabile che di volta in volta affiora dalle sue fotografie. È così che emerge un’identità espressiva specifica che tiene insieme tutto il lavoro di Giuseppe Leone e gli conferisce forma e riconoscibilità: in altre parole, è la capacità del fotografo che trova il suo carattere e la sua distinzione tra rappresentazione condivisa e coagulo autonomo di senso, tra attenzione alla convenzione e deroga della norma. Per comprendere questo punto basterebbe confrontare le sue fotografie con le sequenze della festa di San Bruno scattate per illustrare Sud e magia di Ernesto De Martino, in cui il valore documentativo prevale su ogni altro aspetto, tralasciando quell’emblematicità espressiva e tecnica che è invece sempre ben presente. Nel caso di Leone si assiste infatti a una particolare programmazione visiva che vede convergere antropologia culturale e progetto artistico, sguardo narrativo partecipe e distacco documentario, evidenziando quei nessi sedimentati e stratificati nella memoria collettiva profonda quanto inconsapevole che si potrebbero ben definire “dimenticati a memoria”, secondo l’efficace definizione coniata in altro contesto da Vincenzo Agnetti. Queste donne e uomini sempre presenti nel suo lavoro si liberano dal consueto e dal quotidiano per spingersi oltre le colonne d’Ercole del genere e della categoria. È un modo che, seppure vissuto inconsciamente, affonda le sue radici in una selva di antichi miti e di riti transculturali che avevano lo scopo di riconnettere gli opposti; qui l’unità degli opposti significa far riaffiorare sulla superficie del corpo la possibilità di un dialogo effettivo tra le polarità maschile e femminile, ritualità magica per favorire la fertilità ed esorcizzare la morte; sono coincidenze che travalicano i confini geografici e che si riflettono in una modalità arcaica la quale rivive oggi e porta in sé la memoria di riti propiziatori che allontanano gli influssi negativi, che avevano la funzione di connettere con il sacro, il divino e il magico. Ecco dunque che la fotografia di Giuseppe Leone acquista una luce ben diversa che la strappa dalla cronaca per reinserirla nel tempo lungo della storia dell’umanità. Le sue immagini mostrano le tracce attualizzate di questo mondo archetipo e fortemente perturbante, tanto che lo straniamento che noi stessi proviamo guardando le sue fotografie è forse un’altra spia del riaffacciarsi alla coscienza dell’antico sogno della confluenza di terra, principio femminile, e di cielo, principio maschile. Dopo aver evidenziato questa complessa rete di coincidenze, le figure del fotografo siciliano dalle apparenze quasi sciamaniche qui appaiono come un fenomeno quasi asessuato. C’è senso di sfida in molti di questi volti, ma vi si legge anche una struggente malinconia, che alla fine prevale sulla buffoneria. Ci ricordano la sequenza di scatti a Ezra Pound di Lisetta Carmi, una serie di fotogrammi quasi rubati davanti alla sua casa a Rapallo. Rivediamo, attraverso questi volti, l’immensa anima di Pound, la sua grandezza interiore, il poeta infinito e disperato, la sua totale solitudine. La malinconia nei volti fotografati da Leone invece è congeniale perché diviene simbolo stesso sia della lontananza in cui affonda lo sguardo dei soggetti, sia dell’ambigua indefinizione di genere che traspare da queste figure. La malinconia è come il sorriso della Gioconda, una sfumatura al limite della percezione che sposta il piano dell’osservazione dalla biografia del soggetto al suo grado di fusione con la natura, fino alla sua capacità di riassorbirsi in essa. Nell’evento dedicato a Vincenzo Consolo, organizzato da Lyceum – La Scuola delle Cose nello spazio di Oliveri in provincia di Messina, sono esposte fotografie celebri di Giuseppe Leone. Soprattutto, una di esse ritrae Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e Leonardo Sciascia, grandi amici del fotografo siciliano, apparentati da un’insolita contentezza, immortalati in uno scatto che è diventato un simbolo. Tre scrittori isolani accomunati da un’incontenibile risata, consegnati per sempre alla memoria da Giuseppe Leone. La foto dei tre scrittori è un frammento dell’intensa intimità che si registrava in contrada Noce – spiega Leone –, la tenuta estiva di Sciascia. Lo scatto è del 1982 e sancisce non solo la fine del Novecento letterario, ma anche il tramonto di una meravigliosa cultura eccentrica. Tre intellettuali che hanno operato lontano dai centri di potere della cultura ufficiale. Sciascia, Consolo e Bufalino erano scrittori di provincia, ma non erano provinciali. Scrittori di levatura europea, nati in tre minuscoli paesi siciliani: Racalmuto, Sant’Agata di Militello e Comiso. Racconta Giuseppe Leone: “A scatenare la fragorosa risata fu il riferimento ad altri due grandi autori isolani: Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Lucio Piccolo. Leonardo Sciascia raccontò del loro arrivo a Milano, invitati dall’organizzatore del Premio San Pellegrino, Eugenio Montale. Il poeta aveva convocato i due cugini siciliani per renderli edotti sul da farsi. I due, accompagnati da un valletto, si presentarono infagottati in pesanti pastrani, bizzarri come Totò e Peppino nella celebre sequenza cinematografica di Totò, Peppino e la malafemmina. Mentre Sciascia raccontava l’episodio con la sua proverbiale vocina e si appalesò la scena dei due cugini a Milano intabarrati, scoppiò la fragorosa risata dei tre scrittori, eternizzata dal bianco e nero della sequenza fotografica”. I richiami transculturali che il lavoro di Giuseppe Leone innesca sono quindi sia iconografici che archetipici, in quanto sanno far emergere sofferenza e gioia, tragedia e riso, vita e morte, festa e carestia. Così Leone ha saputo cogliere quelle tracce con cui il soggetto appare più vicino alle modalità profonde, individuali dell’esistenza, a quell’essere “fusi con il mondo sensibile” di cui spesso scrive lo storico e filologo ungherese Károly Kerényi, coautore insieme a Jung nel 1941 dell’Introduzione all’essenza della mitologia, dove si legge che “il simbolo, nel suo significato funzionale, non indica tanto verso il passato, quanto verso il futuro, verso uno scopo che non è ancora stato raggiunto”. Anche Giuseppe Leone coglie un presente che irrimediabilmente collega al passato e coraggiosamente si rivolge al futuro. Viene rovesciata così la prospettiva di un mondo bloccato e si mostra la possibilità dello scambio e della fluidità del pensiero, contro l’anestetizzazione generale del presente. Il fotografo siciliano cerca di “vedere” l’anima delle società che cambiano, la solitudine e il disagio dell’uomo moderno. Sembra attirato dall’essere e non essere delle figure che fotografa, dalla non fissità del loro vivere “ai margini”, con coraggio e anche provocazione. Vede in loro una verità, un vivere “altro” che apre quella porta che la società convenzionale rifiuta di varcare. Di andare oltre gli schemi e le visioni correnti. Ed è da questa ricerca interiore, da questa radicale capacità di rimessa in discussione (che diventa alla fine insieme un’accettazione) di ogni punto di vista, da questa capacità di sovvertire il nostro sguardo, che bisogna partire per comprendere la

fotografia di Giuseppe Leone.

NOTE SU CONSOLO E ALEJO CARPENTIER

Alessandro Secomandi

Quando si parla delle influenze letterarie su Vincenzo Consolo, alcuni nomi sono da sempre imprescindibili. Si possono ricordare Manzoni, Pirandello, Piccolo e Sciascia, quest’ultimo da un punto di vista soprattutto etico e politico in senso lato. Ma pian piano comincia a farsi largo anche un altro punto di riferimento, più sorprendente e più defilato rispetto ai maestri di cui sopra. È il cubano Alejo Carpentier, figura centrale della letteratura ispanoamericana dall’uscita di Il regno di questa terra (o mondo, in traduzione Einaudi). Era il 1949, e questo breve romanzo sulla rivoluzione di Haiti avrebbe lasciato un segno indelebile prima nella narrativa del continente, poi al di fuori. Consolo conosceva bene l’opera di Carpentier. Lo testimoniano, per esempio, il saggio La pesca del tonno in Di qua dal faro (1999), l’articolo del 1989 sulla ghigliottina del Museo Pepoli a Trapani, per il “Corriere della Sera”, e ancora quello del 1997 dedicato a Il regno, per “Il Messaggero”. Ma è un dato che emerge pure in qualche intervista: Consolo lo reputava uno degli autori più affascinanti nel panorama latinoamericano, e forse il più affine. Sono singole immagini proposte da Carpentier a tornare in questi omaggi. Come i colori, profumi e sapori dei Caraibi e di quel mare, fonte di ispirazione anche per l’apertura di Il sorriso dell’ignoto marinaio, con lo sbarco di Mandralisca a Oliveri. Il cubano li descrive con straordinaria vividezza in Il regno e Il secolo dei lumi (1962), due romanzi del suo ciclo rivoluzionario. E poi appunto la ghigliottina, emblema quanto mai tangibile delle contraddizioni dell’Illuminismo, fra progresso scientifico e rinnovate barbarie: Consolo recupera da Il secolo la scena del suo arrivo nelle colonie francesi tra fine Settecento e inizio Ottocento, trasportata su una nave assieme al decreto per l’abolizione della schiavitù, e ne fa la chiave di volta delle proprie riflessioni sulla “Macchina”. Un ponte inedito fra Trapani e la Guadalupa che ovviamente guarda anche oltre, ampliando la prospettiva alla Storia universale e al suo costante intreccio di olivo e olivastro, ragione e follia, cultura e natura. Nella biblioteca personale di Consolo si trova pure Il regno edizione Longanesi del 1959. Consolo, che era solito annotare e sottolineare i suoi libri, ne mette in particolare risalto il finale. Qui lo si cita dall’edizione Einaudi: “l’uomo […] soffre e spera […] e lavora per individui che mai conoscerà, e che a loro volta soffriranno e spereranno e lavoreranno per altri che [non] saranno felici, perché l’uomo brama sempre una felicità sita oltre la porzione che gli è stata assegnata. Ma la grandezza dell’uomo consiste proprio nel voler migliorare quello che è. […] Nel Regno dei Cieli non c’è grandezza da conquistare, visto che là tutto è gerarchia fissa, […] impossibilità di sacrificio […]. Per questo, oppresso da pene e Doveri, bello nella sua miseria, capace di amare […], l’uomo può trovare la sua grandezza, la sua piena misura solo nel Regno di questo Mondo”. In questo brano c’è molto di quanto, a livello tematico, Consolo riprende anche da Carpentier. Lo si potrebbe definire pessimismo storico, che nei romanzi del cubano assume connotati più lievi e un andamento spiraliforme, ovvero con piccole ma decisive deviazioni dall’immutabilità del cerchio perfetto, e che invece in quelli di Consolo si fa più radicale e “gattopardesco”. Così, se ad esempio in Il regno e Il secolo ogni fallimento degli ideali porta comunque a un qualche piccolo passo avanti, in Il sorriso e Nottetempo, casa per casa tutto cambia per restare come prima. Nessuna differenza concreta, per la vita dei contadini nell’entroterra siciliano, con il passaggio solo e soltanto politico dai Borboni ai Savoia (Il sorriso); nessun progresso sociale e civile, anzi un imbarbarimento e una deriva autoritaria con l’arrivo dei fascisti sull’isola (Nottetempo). E la spirale, simbolo millenario e forma barocca presente pure in Il sorriso, assume i lugubri, materialissimi connotati del carcere dove finiscono i braccianti, i subalterni, gli ultimi della società. Sono i sotterranei del Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, edificio dove oggi ha sede la Casa Letteraria Consolo. Sia detto di sfuggita, anche in Il regno compare un castello, a ulteriore parallelismo: è la Citadelle Laferrière voluta dal primo e unico re negro di Haiti, Henri Christophe, per i suoi labirinti degna erede delle carceri piranesiane. Non stupirà che i protagonisti di entrambi gli scrittori siano spesso intellettuali messi di fronte ad autentiche rivoluzioni, o comunque a cambiamenti epocali, dalle grandi speranze e dai rovinosi sviluppi. Lo sono Esteban e Sofía, i rampolli di una buona famiglia habanera che vivono sulla loro pelle tutta l’ambiguità della Rivoluzione francese nel Nuovo Mondo (Il secolo). Ancora di più lo è Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, che all’alba dell’Unità d’Italia fa i conti con un massacro di notabili per mano dei contadini in rivolta ad Alcara Li Fusi, e con la conseguente fucilazione sommaria di alcuni degli insorti da parte dell’esercito garibaldino (Il sorriso). Lo è pure Pietro Marano, giovane maestro di scuola dalle simpatie socialiste che, nel cefaludese dei primi anni venti, finisce coinvolto negli scontri con le squadracce e si ritrova costretto a fuggire in esilio (Nottetempo). Su un piano diverso e più “metafisico”, ma non per questo imparagonabile, rientra nel novero anche Fabrizio Clerici, pittore lombardo che viaggia per una Sicilia settecentesca dai contorni quasi di fiaba, senza dubbio, e però non priva di piccoli quadri che accennano alle secolari ingiustizie dell’isola (Retablo). In aggiunta, durante il suo itinerario Clerici si imbatte in una ghigliottina, elemento già evidenziato da Salvatore Grassia: è un nuovo omaggio a Carpentier, oltre che all’esemplare della “Macchina” esposto a Trapani. Fra i due autori esiste poi un’intersezione nel richiamo ad altri mezzi artistici. Si potrebbe ricordare la presenza della musica, che ispira nell’andamento, nel ritmo o nella suddivisione dei capitoli almeno tre romanzi di Carpentier (il breve La fucilazione, Concerto barocco e La consacrazione della primavera), e che in Lo spasimo di Palermo fa da contrappunto pure visivo, con lo spartito dello Stabat Mater di Emanuele d’Astorga, al drammatico finale. Ma è soprattutto la pittura che rappresenta la più nitida forma di “intrusione” condivisa da Carpentier e Consolo. Basti pensare alle didascalie di I disastri della guerra di Goya, citate tanto in Il secolo quanto in Il sorriso come commento e compendio a scene di violentissima, sanguinosa devastazione. Inevitabile che le vere e proprie incisioni di Goya diventino un riferimento figurativo immediato, benché implicito. Vale la pena accennare anche al fatto che entrambi questi romanzi, di nuovo Il secolo e Il sorriso, sono scanditi nei loro intrecci dall’apparizione sistematica e significativa di un dipinto ripreso dalla realtà: in ordine, il primo è Esplosione in una cattedrale, o Il re Asa che distrugge gli idoli, del misterioso Monsù Desiderio, mentre il secondo è ovviamente il Ritratto d’ignoto di Antonello da Messina. Resta un ultimo punto di contatto da considerare, uno dei più lampanti e dei più difficili allo stesso tempo. Per il linguaggio, per le forme, per l’ispirazione in senso lato, sia Carpentier che Consolo si ritenevano scrittori barocchi. Ciascuno dei due reinterpreta questa categoria a proprio modo, e intendendola in maniera almeno parzialmente diversa da come la si concepiva nel Seicento. Il problema di un confronto approfondito tra i loro rispettivi e differenti “barocchismi”, operazione che in ogni caso qui risulterebbe impossibile, è a monte: Consolo conobbe Carpentier attraverso le traduzioni italiane, prima Longanesi, poi Einaudi e Sellerio, che quindi andrebbero scandagliate a loro volta in una sorta di complesso triangolo comparativo. Eppure, al di là di alcune caratteristiche generiche come la prosa molto densa, nel loro stile si può cogliere un elemento barocco che li accomuna e che, soprattutto, balza quasi subito all’occhio. Si tratta dell’archeologia linguistica. Da una parte, il recupero che Carpentier fa di vocaboli castigliani in disuso, ormai vivi solo in America Latina, con lo scopo dichiarato di rivendicare una specifica identità continentale, separata da quella della penisola iberica. Dall’altra, i tanti localismi che Consolo utilizza con l’obiettivo di salvare dialetti e varietà regionali dalla scomparsa. Con ogni probabilità è soltanto una coincidenza, questa sì, tra due autori che non si incontrarono mai di persona, ma che comunque intrattengono uno straordinario e sorprendente rapporto letterario.

CONSOLO, VOCE PLURIMA

Fabio Rodríguez Amaya