di Orazio Labbate

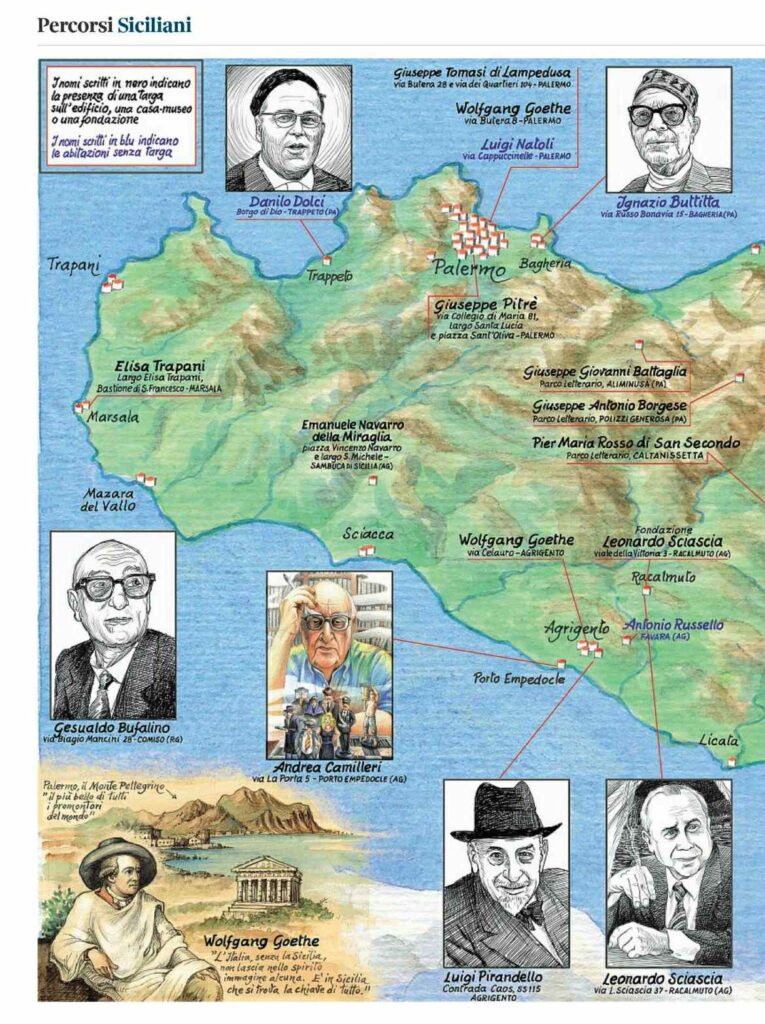

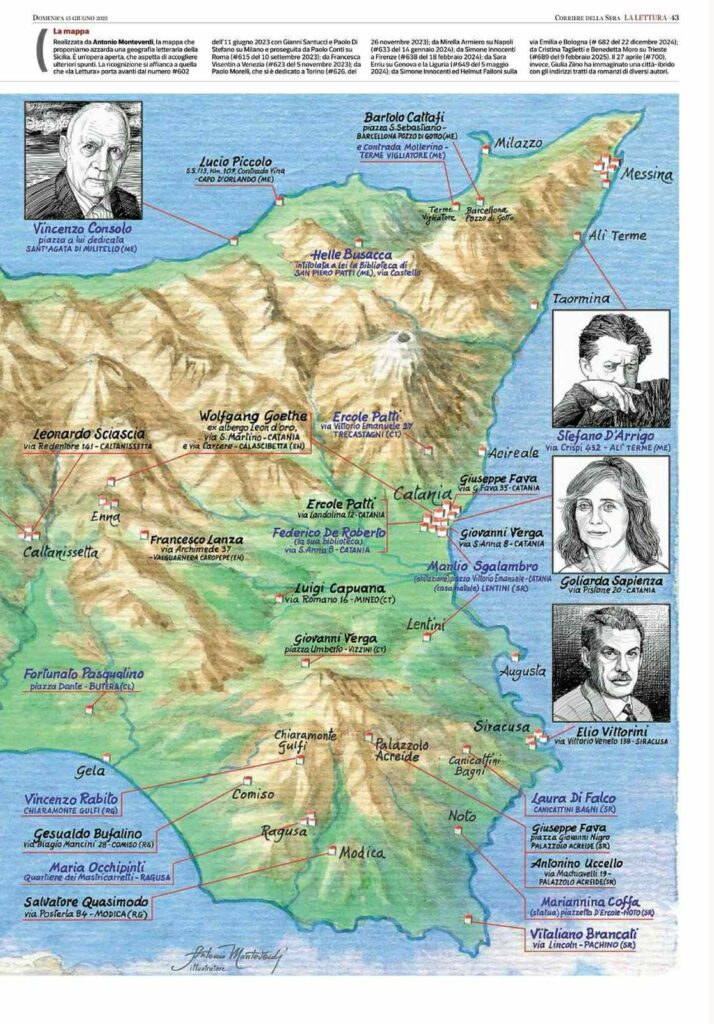

La Sicilia è terra di paradossi, di assurde divisioni, di ostacoli solo all’apparenza facili da superare, in realtà più complessi. Un’Odissea senza lieto fine, un’Odissea che si ferma all’incontro con le sirene. I siciliani sono, in fin dei conti, degli Ulisse impazziti, non quell’Ulisse che ritorna, dopo le intemperie del viaggio, a Itaca, lottando con gli ultimi nemici, più saggio. Un’isola che lo stesso Manlio Sgalambro considerava, parafrasando, gravata da una maledizione inspiegabile che colpisce le persone, i vizi e le virtù che diventano, incrinandosi per una furbizia malsana, disvalori. Ciononostante, proprio grazie a quest’intima avversione (indice di amore) contro questa nemica-isola, essa risulta ricca di scrittrici e scrittori di prim’ordine, in grado di muoversi tra più generi, in potere di incidere nei territori narrativi di appartenenza. Ed è grazie all’influenza delle radici di ciascuno di essi – giacché in Sicilia ogni lembo di provincia possiede una sua visione, persino un controverso dialetto –, che possiamo apprezzare le storie che oggi leggiamo. Tutto – a proposito di incominciamento – ha avvio dalle case natìe, dalle case abitate nel tempo, dai paesini, dalle città, dai quartieri, dalle vie, dalle minutaglie immaginifiche annidate tra le viuzze. Se oggi, tuttavia, volessimo peregrinare nell’isola alla ricerca delle case di questi, non sorprenderebbe sapere che non tutte dispongono di una targa commemorativa, di un museo eretto ad hoc, di una mera indicazione anche posta grossolanamente. Ed ecco la discrasia tra la magnificenza storica e la noncuranza siciliana, di quella politica inattiva, di quella cerchia di baronati, non delle associazioni o delle fondazioni. Una pigrizia dispettosa che comporta la perdita delle tracce, delle memorie pure, della consistenza del ricordo di valore nel presente, a scapito di una pomposità vuota di avvedutezza culturale.

L’indagine, che si sta svolgendo sulle pagine della Lettura, vuole quindi sensibilizzare, dare il giusto peso ai simboli, fuori dai giudizi, perché grazie al simbolo, ben posto, si arrivi a riconoscere la vera memoria.

Ecco, pertanto, partendo dal nord Sicilia, un veloce elenco narrato di chi dispone o meno di targhe et similia (quali scrittrici, quali scrittori), quindi, di converso, chi le meriterebbe.

A nord dell’isola, il Kurt Cobain della letteratura siciliana, Stefano D’Arrigo, ha casa natale ad Alì Terme (Messina), in via Crispi 432, l’Omero di Sicilia, autore di Horcynus Orca, non dispone neppure di una targa indicativa, solo una piazza a ricordarsi di lui mentre il mare, poco distante, ribolle, di certo, della fera inventata dallo scrittore. Poco più su, sempre nel messinese, a Sant’Agata di Militello (ME), è nato Vincenzo Consolo, lo scrittore di Nottetempo casa per casa e Il sorriso dell’ignoto marinaio. La casa dove è cresciuto, dove ha covato la sua letteratura in Via Medici,non dispone di alcuna targa e non è visitabile, è presente però una piazza dedicata a lui, merito del lavoro del migliore amico di Consolo, Claudio Masetta. Se si volesse, invece, rivivere la stanza vera e propria di Consolo bisogna recarsi presso il Castello Gallego, alto su uno sperone davanti al mar Tirreno, presso cui si trovano libri, memorie, un ambiente atto a riprodurre fedelmente lo studio dello scrittore, grazie all’associazione “Amici di Vincenzo Consolo”.

A nord di Sant’Agata di Militello, a Capo d’Orlando (ME), sulle colline, lungo la S.S. 113, presso C. da Vina, sorge la casa-museo di Villa Piccolo, dove abitò il poeta onirico Lucio Piccolo. All’interno del Museo è possibile, nella stanza di Piccolo, ammirare le prime stampe delle sue poesie, nonché gli oggetti a lui più significativi.

A proposito di poeti, lungo il nord siciliano, nel palermitano, a Bagheria (PA), cittadina esotica bagnata dal mare, priva di targa, vi è, in via Russo Bonavia 15, la casa natale del grande poeta siciliano (dialettale), dei pupi, della mitologia, degli emarginati, Ignazio Buttitta. Fortuna diversa per Danilo Dolci, scrittore e attivista di notevole tempra, di forte impegno politico, autore del rivoluzionario Banditi a Partinico. Nella sua Trappeto (Palermo), dove ha lottato con vigore contro i mali del territorio (mafia, povertà e analfabetismo), presso la sua abitazione vera e propria non vi è targa; tuttavia, il suo Borgo di Dio (che oggi ha il nome di Danilo Dolci stesso) è oggi un complesso edilizio poli culturale focale per le attività sociali, quale centro aggregatore, del saggista-scrittore siciliano.

Poco più in giù, nel capoluogo siciliano, Palermo, non sussiste alcuna difficoltà nel rintracciare la dimora ultima, nobiliare, di fine Seicento, del Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore dell’iconico Il Gattopardo. Presso il Palazzo Lanza Tomasi, in via Butera 28, nel quartiere della Kalsa, è presente la casa museo dello scrittore in cui custodito il manoscritto completo di Il Gattopardo.

Sul lato opposto dell’isola, lungo la costa est, nelle zone del catanese e del siracusano, dove suona un altro dialetto e l’accento cade in altri squillanti modi, campeggia, a Catania, in via Pistone 20, una targa commemorativa della ribelle e rivoluzionaria scrittrice Goliarda Sapienza, la nostra, se si volesse attivare un paragone esterofilo, Patti Smith. L’autrice, tra le molte opere, di L’arte della gioia, visse in quel palazzo buona parte della sua vita artistica, prima di trasferirsi a Roma.

Nel cuore isolato della provincia siracusana, a non troppi chilometri da Catania, a Lentini, la sua città natale, non vi è targa, una traccia, del mondo del filosofo Manlio Sgalambro. Sue le opere, pubblicate da Adelphi, in grado di scardinare le menti con spirito nichilista (come in La morte del sole), suoi i molti testi mistici e spirituali, scritti per Franco Battiato.

Anche a Catania, dove visse, in piazza Vittorio Emanuele, non vi sono cartigli dedicati a lui.

Sorprende e sciocca, rimanendo a Siracusa, Ortigia, in via Vittorio Veneto 138, come la casa natale di un editor, uno scrittore, un uomo di cultura, dalla grande incidenza editoriale italiana e non solo (come dimenticare la grandezza antologica di Americana), come Elio Vittorini, abbia solo una lapide commemorativa e non una casa museo. Ci si arriva quasi distrattamente nella via dello scrittore di Conversazione in Sicilia, e con la stessa vaghezza (e rammarico) si vede la sua piccola casa non visitabile.

Precipitiamo sempre più a sud dell’isola, spostiamoci a ovest, nella provincia ragusana. Nel piccolissimo centro collinare e fresco di Chiaramonte Gulfi (RG) che ha dato i natali a Vincenzo Rabito (suo l’ormai cult Terra matta) non è possibile visitare la casa natale, di famiglia, andata distrutta. Non è neppure presente una targa commemorativa, posizionata in altro modo. Tuttavia, si può raggiungere proprio la casa ormai diroccata, verso nord, da Piazza Duomo, usando come specie di bussola il Monumento ai Caduti.

Non abbiamo buone nuove neppure per la forte, talentosa attivista e scrittrice impegnata Maria Occhipinti (suo il suo spartiacque anarchico Una donna libera). Nata presso il quartiere dei Mastricarretti a Ragusa, purtroppo non vi è alcuna targa a suggellare la sua casa, né è visitabile, ma una rotonda è a lei dedicata in città.

Sempre nel regno ibleo, dove il barocco della lingua ha trionfato come le architetture del territorio, vi è nel piccolo centro di Comiso (RG), la casa dove viveva di Gesualdo Bufalino, in Via Arch. Biagio Mancini, 28 – vincitore del Premio Campiello con Diceria dell’untore e del Premio Strega con Le menzogne della notte –, è provvista di targa, è purtroppo non visitabile. Tuttavia, la Fondazione Bufalino, curata benissimo da Giovanni Iemulo, permette di conoscere i libri, il mondo, le carte di Bufalino, con le migliori attenzioni.

La vicina provincia agrigentina, selvaggia e antica, è regno incontrastato di tre capisaldi della letteratura siciliana nel mondo. Dispongono di targhe, fondazioni e case museo. Sto parlando di Leonardo Sciascia, il più raffinato scrittore/investigatore siciliano, la cui casa, dove visse per quarant’anni, dall’infanzia, è situata in via Leonardo Sciascia 37, a Racalmuto (Agrigento), alle spalle del Teatro Margherita e in prossimità della Chiesa di Santa Maria del Monte. È visitabile.

Il Premio Nobel, Luigi Pirandello, il Kafka di Sicilia, invece, dispone di una casa museo, vicina alla maestosità grecizzante della Valle dei Templi e del mar Mediterraneo, ed è sita in Contrada Caos lungo la SS115, ad Agrigento. Non per ultimo, nella vicinissima, Porto Empedocle (AG) in via La Porta 5, vi è la casa natale, della sua famiglia, di Andrea Camilleri (ricorre quest’anno il centenario della nascita dello scrittore di riferimento del giallo siciliano contemporaneo). Grazie al nome sul citofono ci si orienta, non con una targa, ma Camilleri non è privo di riconoscimenti pubblici, dalle statue dello stesso ad Agrigento, alla scalinata sempre a Porto Empedocle, ad iniziative di ogni tipo.