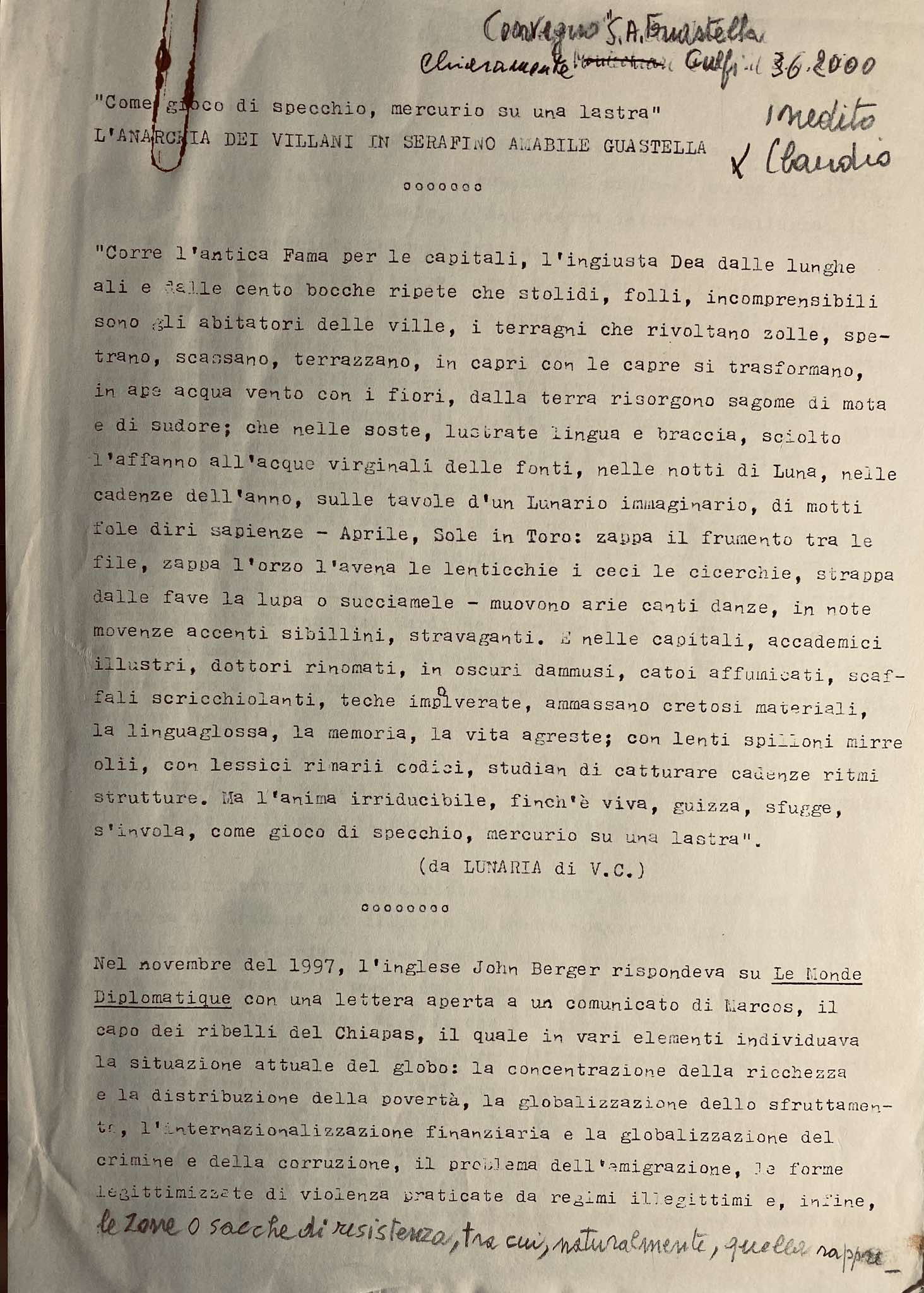

L’anarchia dei villani in Serafino Amabile Guastella.

“Corre l’antica Fama per le capitali, l’ingiusta Dea dalle lunghe ali e delle cento bocche ripete che stolidi, folli, incomprensibili sono gli abitatori delle ville, i terragni che rivoltano zolle, spetrano, scansano, terrazzano, in capri con le capre si trasformano, in ape acqua vento con i fiori, dalla terra risorgono sagome di mota e di sudore; che nelle soste, lustrate lingua e braccia, sciolto l’affanno all’acque virginali delle fonti, nelle notti di Luna, nelle cadenze dell’anno, sulle tavole d’un Lunario imaginario, di motti fole diri sapienze – Aprile, Sole in Toro: zappa il frumento tra le file, zappa l’orzo l’avena le lenticchie i ceci le cicerchie, strappa dalle fave la lupa o succiamele – muovono arie canti danze, in note movenze accenti sibillini, stravaganti. E nelle capitali, accademici illustri, dottori rinomati, in oscuri dammusi, catoi affunicati, scaffali scricchiolanti, teche impolverate, ammassano cretosi materiali, la linguaglossa, la memoria, la vita agreste; con lenti spilloni mirre olii, con lessici rinarii codici, studian di catturare cadenze ritmi strutture. Ma l’anima irriducibile, finch’è viva, guizza, sfugge, s’invola, come gioco di specchio, mercurio su una lastra”.

(da LUNARIA di Vincenzo Consolo)

Nel novembre del 1997, l’inglese John Berger rispondeva su Le Monde Diplomatique con una lettera aperta a un comunicato di Marcos, il capo dei ribelli del Chiapas, il quale in vari elementi individuava la situazione attuale del globo: la concentrazione della ricchezza e la distribuzione della povertà, la globalizzazione dello sfruttamen-to, l’ internazionalizzazione finanziaria e la globalizzazione del crimine e della corruzione, il problema dell’emigrazione, le forme legittimizzate di violenza praticate da regimi illegittimi e, infine, le Zone o sacche di resistenza, tra cui, naturalmente, quelle rappresentata dall’esercito Zapatista di Liberazione. Berger, a proposito di zone o sacche di resistenza, avanzava un esempio storico, un luogo del Mediterraneo dal profondo cuore di pietra: la Sardegna e, di quest’isola, l’entroterra intorno a Ghilarza, il paese dove è cresciuto Antonio Gramsci.

“Là” scrive Berger “ogni tanca, ogni sughereta ha almeno un cumulo di pietre (…) Queste pietre sono state accumulate e messe insieme in modo che il suolo, benchè secco e povero, potesse essere lavorato (…) Muretti infiniti e senza tempo di pietra secca separano le tanche, fiancheggiano le strade di ghiaia, circondano gli ovili, o, ormai caduti dopo secoli di usura, suggeriscono l’idea di labirinti in rovina! E aggiunge ancora, Berger, che la Sardegna è un paese megalitico, non nel senso di preistorico, ma nel senso che la sua anima è roccia e sua madre è pietra. Ricorda quindi i 7.000 nuraghi sparsi nell’isola e le domus de janas, le grotticelle per ospitare i morti. Ricorda la diffidenza dei Sardi nei confronti del mare (- Chiunque venga dal mare è un ladro – dicono), della loro ritrazione nell’interno montuoso e inaccessibile l’essere stati chiamati per questo dagli invasori banditi. Dalla profondità pietrosa della Sardegna, dalla sua conoscenza, dalla sua memoria, si è potuta formare la pazienza e la speranza di Gramsci, si è potuto sviluppare il suo pensiero politico. Ho voluto riportare questo scritto di Berger, questa metafora della Sardegna di Gramsci che illumina il mondo nostro d’oggi, perchè simile alla situazione sarda – situazione fisica, orografica, e umana, storica, sociale – mi sembra il mondo della contea di Modica restituitoci da Serafino Amabile Guastella. Pietroso è a altipiano Ibleo, aspro il tavolato tagliato da profonde cave, duro è il terreno scandito dai muretti a secco che nei secoli i villani hanno costruito, spaccati da calanchi sono spesso gli alti paesi della Contea, in grotte i villani hanno abitato, in grotte hanno seppellito i loro morti. Guastella non è certo Gramsci, non è un filosofo, un politico, è un illuminato uomo di lettere uno studioso di usi e costumi, tradizioni linguaggi, un analista di caratteri, ma, nel dirci dell’interno dei villani della sua contea, della loro “tinturia”, ignoranza, durezza, egoismo, empietà, furbizia, illusione, superstizione, ci dice di quel luogo, di quegli uomini, della condizione modicana pre e postunitaria, di una estremità sociale, che non è presa di coscienza storica, di classe e quindi rivoluzionaria, ma di istintiva ribellione, di anarchia. Sono sì un “antivangelo” le parità e le storie morali, come dice Sciascia, un “cristianesimo rovesciato”, un “inferno” senza rimedio, senza mistificazione consolatoria, come dice Calvino. Non c’è, nel mondo di Guastella, mitizzazione e nazionalismo, scogli contro cui andarono a cozzare altri etnologi del tempo, da Pitrè al Salomone-Marino, in mezzo a cui annegò il poeta Alessio Di Giovanni: il suo sicilianismo a oltranza lo portò ad aderire al Felibrismo di Fréderic Mistral, il movimento etno-linguistico finito nel fascismo di Pétain. Si legga il racconto dell’incontro a Modica di Di Giovanni con Guastella, della profonda delusione che il poeta di Cianciana ne ricava. “Chi potrà mai ridire l’impressione che ne ricevetti io? Essa fu così disastrosa che andai via senz’altro, mogio, mogio, rimuginando entro me stesso come mai in quella rovina d’uomo si nascondesse tanto lume d’intelligenza e un artista così fine e aristocratico”. Vi si vede, in questo brano, come sempre la mitizzazione è madre della stupidità. Ma torniamo a Guastella, all’anarchia dei suoi villani. Si legge, questa anarchia – più in là siamo alla rottura, al mondo alla rovescia dei Mimi di Francesco Lanza – la si legge in tutta la sua opera, in Padre Leonardo, in Vestru, nelle Parità, nel Carnevale, in questo grande affresco bruegeliano soprattutto, dei pochi giorni di libertà e di riscatto dei villani contro tutto il resto del tempo di quaresima e di pena. E, fuori dall’opera di Guastella, la si trova, l’anarchia, anche nella storia, nei ribellismi dei momenti critici: nel 1837, durante l’imperversare del colera, in cui il padre dello scrittore, Gaetano Guastella, si ritrova nel carcere di Siracusa assieme all’abate De Leva, dove, i due, sono serviti da un tal Giovanni Fatuzzo, il villano che era stato proclamato re di Monterosso dalla plebe. Ribellioni ci sono state, nel ’93/94, durante i Fasci siciliani; nel 1919 e ’20, in cui il partito socialista conquistò i comuni di Vittoria, Comiso, Scicli, Modica, Pozzallo, Ragusa, Lentini, Spaccaforno, e che provocò lo squadrismo fascista degli agrari. Rispunta ancora l’anarchia e ribellismo dei villani in tempi a noi più vicini, nel ’43/44. Nel Ragusano, allora, si passò dalle jacqueries alla vera e propria insurrezione armata a Ragusa e a Comiso si proclamò la repubblica. “Di preciso si sa solo che furono repubbliche rosse ; non fasciste dunque e neppure separatiste; e si sa anche che a proclamarle furono sempre rivoltosi contadini, per lo più guidati da dirigenti locali, a volte essi stessi contadini” scrive Francesco Renda. Della rivolta di Ragusa ci ha lasciato memoria Maria Occhipinti nel libro Una donna di Ragusa. la profonda anima di pietra dei villani della Contea di Modica, quella indagata e rappresentata da Serafino Amabile Guastella, mandava nel Secondo Dopoguerra i suoi ultimi bagliori. Ma lui, il barone, uomo di vasta cultura, illuminista e liberale democratico, con citazioni d’autori, esempi, dava segni del suo modo di vedere e di sentire quel mondo di pietra, del suo giudizio sulla condizione dei villani. “Vivendo a stecchetto dal primo all’ultimo giorno dell’anno, il nostro villano ha preceduto Proudhomme (sic) nella teoria che la proprietà sia il furto legale: anzi ritiene per fermo che il vero, il legittimo padrone della terra dovrebbe essere lui, che la coltiva e feconda, non l’ozioso e intruso possessore che ingrassa col sudore degli altri” scrive nel V capitolo delle Parità. Detto qui per inciso, quei verbi “coltiva e feconda” ricordano l’istanza ai riforma agraria in Tunisia del 1885, ch’era detta “Diritto di vivificazione del suolo”.

E quindi, più avanti, parlando del concetto e pratica del furto nei villani, scappa, al nostro barone, una parola marxiana, “proletario”. … perocchè è conseguenza logica e immediata dei compensi escogitata dal proletario” scrive. Nel capitolo VI, illustrando ancora la pratica del furto, scrive: “Le idee del furto nel villano non essendo determinate dal concetto legale della proprietà di fatto, ma da quello speculativo della proprietà naturale, che ha per norma il lavoro, ne sussegue che i convincimenti di lui corrano in direzione opposta delle prescrizioni dei codici.

Il capitolo X delle Parità attacca così: “Il padre Ventura, lodando la politica cristiana di O’ Connel, la deffinì col famoso bisticcio di ubbidienza attiva e di resistenza passiva; ma se i nostri villani non hanno inventata la formola, l’hanno però messa in pratica molto tempo prima di O’ Connel, e del padre Ventura”. Cita qui, Guastella, Daniel O’ Connel, detto il Grande Agitatore, capo della rivolta contro gli inglesi e padre dell’indipendenza dell’Irlanda; L’O’ Connel lodato dal filosofo e teologo palermitano padre Gioacchino Ventura. Fin qui l’intellettuale Guastella. Ma occorre soprattutto dire dello scrittore, di quello che si colloca, afferma Sciascia, tra Pitrè e Verga. “Se fossi un romanziere non parlerei certo di don Domenico, il gendarme con le stampelle, perchè in questo racconto ha una parte secondarissima, ma non essendo uno scrittore !…” scrive Guastella in Padre Leonardo. Credo che qesta frase sia la chiave di lettura di tutta l’opera del barone di Chiaramonte. Uno scrittore, il Guastella, diviso tra la vocazione, la passione del narrare e l’impegno, il dovere quasi, culturale e civile, dell’etnologia; diviso tra la poesia e la scienza, l’espressione e l’informazione, l’obiettività e la partecipazione, la rappresentazione e la didascalia. Ma è già, in quel racconto, un po’ più vicino alla narrazione e un po’ più lontano dalla scienza; o almeno, l’etnologia, là, è come inclusa e sciolta nella narrazione, implicitamente dispiegata, è meno esemplificata e scondita, come al contrario avviene nelle Parità. In quel racconto, l’autore, consapevole dello slittamento verso la narrazione, mette subito in campo nel preambolo una mordace autoironia facendo parlare il protagonista: “Io, fra Leonardo di Roccanormanna, umilissimo cappuccino, morto col santo timor di Dio il giorno 7 marzo 1847, (…) senza saper come, nel marzo del 1875 mi trovai risuscitato per opera di un imbratta carta, il quale non ebbe ribrezzo di commettere quel sacrilegio in tempo di santa quaresima e in anno di giubileo (…) E con questa bricconata d’intento (…) il mio persecutore mi ha costretto ad andare per il mondo (…) O Cesù mio benedetto, datemi la forza di perdonarlo !, Il padre Leonardo si muove tra Roccanormanna e Vallarsa, suscita e fa muovere, come Petruska nel balletto di Stravinskii, altri personaggi: fra Liborio, padre Zaccaria, don Cola, mastro Vincenzo… Ognuno d’essi suscita ancora altri personaggi, illumina luoghi, ambienti, storie, istituzioni, usi, costumi, linguaggi… Attraverso loro conosciamo conventi, chiese, confessori e bizzocche, giudici e sbirri, tempi di feste e di colera, dominanti e dominati, cavalieri grassi e villani dannati in abissi di miseria. Attraverso quel don Gaetano, sopra citato, e il cugino fra Zaccaria, costretto a fare un viaggio fino a Napoli, conosciamo l’ottusa, feroce violenza del governo borbonico, di Ferdinando e del suo ministro Del Carretto. E non possiamo non confrontare, questo viaggio a Napoli di fra Zaccaria, con quelli a Caserta, Capodimonte, Portici, Napoli del principe di Salina, il quale annota soltanto, oltre la volgarità linguistica di Ferdinando, di quelle regali dimore, “le architetture magnifiche e il mobilio stomachevole”.

Quando è sciolto, Guastella, da preoccupazioni scientifiche o didascaliche, quando sopra la testa di cavalieri e villani, cappedda e burritta, osserva il cielo, la natura, scrive allora pagine alte di letteratura, di poesia: “Dalle montagne sovrapposte a Roccanormanna scendea una nebbia fittissima, che prima invadeva le colline, poscia il paesello, indi un tratto della montagna, mentre dalla parte opposta, in cielo tra grigio e nerastro correvano nuvole gigantesche a forma di draghi, di navi, di piramidi, di diavolerie di ogni sorta: e sotto quelle diavolerie il sole ora si nascondeva, ora riapparia come un bimbo pauroso dietro le vesti materne. Finalmente privo di splendore e di raggi, proprio come una lanterna appannata, andò a tuffarsi in mare…” Questo brano, ecco, è speculare a quell’ipogeo profondo, a quell’onfalo d’orrore, a quel cottolengo, cronicario o Spasimo asinino della celebre pagina delle Parità in cui si parla della fiera di Palazzolo. Ma torno, per finire, a quel Berger da cui sono partito, alla Sardegna pietrosa e alla Ghilarza di Gramsci quale metafora storica delle sacche di resistenza nella globalizzazione economica di oggi

A Ghilarza, appunto, c’è un piccolo Museo Gramsci: fotografie, Libri, lettere; in una teca, due pietre intagliate a forma di pesi. Da ragazzo, Gramsci si esercitava a sollevare quelle pietre per rafforzare le spalle e correggere la malformazione della colonna vertebrale. Sona un simbolo, quelle due pietre, simbolo che, cancellato in questo contesto sviluppato, affluente e imponente, riappare nei luoghi più pietrosi e disperati del mondo. Nel museo dell’olio di questo paese, di Chiaramonte, ho visto un altro oggetto simbolico: uno scranno, una poltrona di legno, il cui sedile, ribaltato, è fissato alla spalliera con un lucchetto. Su quello scranno poteva sedere soltanto il cavaliere, il proprietario del frantoio, che deteneva la chiave del lucchetto, giammai il villano. Il simbolo mi dice, ci dice questo: da noi, nel mondo sviluppato, la partita è chiusa col lucchetto, la chiave la tiene il gran potere economico che governa il mondo. Ma quel potere, e noi con lui, dovrà fare i conti con le pietre di Ghilarza, con i pesi di Gramsci. Noi, se non vogliamo essere dominati, essere espropriati di memoria, conoscenza, essere relegati nelle grotte degradanti e alienanti della produzione e del consumo delle merci, se vogliamo essere liberi, non possiamo che anarchicamente ribellarci, resistere e difendere il nostro più alto patrimonio: la cultura, la letteratura, la poesia. Claude Ambroise, presentando insieme a Sciascia, a Milano, nel ’69, la collana delle opere più significative della cultura siciliana tra il Sette e l’Ottocento, pubblicata dalla Regione Siciliana, ebbe a dire che senza la conoscenza, senza il possesso di quel substrato, di quel patrimonio morale, avremmo rischiato di camminare, di procedere nel vuoto. In quella collana era stato ristampato Le parità e le storie morali dei nostri villani, prefato da Italo Calvino. Guastella, ecco, lo scrittore che qui oggi onoriamo, è una pietra, e fra le più preziose, della nostra ribellione, della nostra sacca di resistenza culturale.

Vincenzo Consolo – Milano. 2 giugno 2000

letto in un convegno su Serafino Amabile Guastella

Chiaramonte Gulfi il 3 giugno 2000