La solita tromba americana.

Prendendo tono e vigore dalla solita tromba americana, d’un risibile dandy da music hall, nel caso, nostrani cavalieri del vento o uragano dell’informazione (l’immagine è di Joyce, che nel settimo episodio dell’Ulisse, dal virtuale titolo di Eolo, ironizza sul vento che spira dall’Evening telegraph, dai giornali, su certe prose d’arte, false come fiori di cera o porcellana, di cui i giornali, per degnificarsi, sentono il bisogno d’adornarsi) hanno sentenziato che la narrativa non rappresenta più la realtà presente, ch’essa è agonizzante, è morta; che i veri scrittori d’oggi, on yes !, sono i giornalisti.

Ha spazzato, spazza l’uragano ogni possibilità di rappresentare “immediatamente” la realtà. Spazza finanche la realtà (non parliamo della verità) spacciando: per realtà quella fata morgana che ci restituisce la pagina stampata o lo schermo opalescente, facendo credere che l’unico vero linguaggio sia il fischio continuo e assordante della comunicazione: ha spazzato l’uragano memoria e poesia. Non siamo più, si sa, ai beati tempi di Balzac, e il blanchotiano spazio letterario è sempre più relegato in un altrove che lo scrittore si danna a ricercare.

Sa intanto, il tapino, io so, che siamo alla fine di una civiltà e di una cultura; che certe narrazioni sono ormai impossibili (Calvino – ricordo al bravo Volponi – aveva dimostrato questo già con Se una notte d’inverno… E il titanico progetto del pasoliniano Petrolio mi è sembrato il tentativo di fronteggiare letterariamente l’infinita estensione dei media); che l’unico racconto praticabile mi sembra quello storico-metaforico (non le consolatorie e consumistiche storie romanzate) ;che un modo per praticale ancora una letteratura non ipotecata dal potere è quello di risacralizzare il linguaggio, di restituirgli memoria, tono e modulazione di poesia: riaccostarlo, per renderlo irriducibile, al linguaggio liturgico dei

poemi.

Vincenzo Consolo

doveva essere pubblica su,

Il Messaggero – 15 gennaio 1993

La Mafia nella letteratura siciliana

La poesia e la storia Vincenzo Consolo

Vincenzo Consolo

La poesia e la storia

E’ stato recentemente osservato che nelle mie ultime opere,

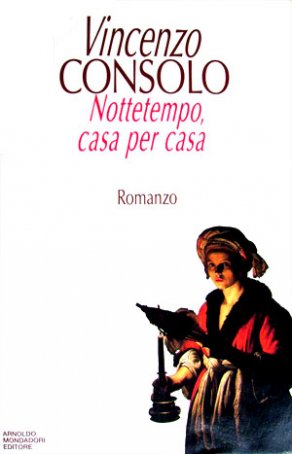

e in Nottetempo, casa per casa (la continuazione del Sorriso dell’ignoto marinaio)

in particolare, la poesia ha un peso nuovo. Non so se ci sia una concessione al lirismo; c’è, sì, una maggiore diffidenza verso la scansione prosastica, che vuol dire una maggiore ritrazione rispetto alla comunicazione.

Nottetempo, casa per casa è, in confronto al Sorriso, più compatto, più chiuso in una gabbia ritmica, in una sua densità segnica. Ho voluto scrivere una tragedia – niente è più tragico della follia – con scene-capitoli, con intermezzi del coro, che sono frequenti digressioni

lirico-espressive in cui il narrante s’affaccia e commenta o fa eco in un tono più alto, più acceso. Perché questo compattare, perché l’eliminazione della scena del messaggero, dell’anghelos, del personaggio-autore che si rivolge agli spettatori-lettori e narra in termini non espressivi ma assolutamente comunicativi il fatto che è avvenuto altrove, in un altro tempo? Perché è caduta la fiducia nella comunicazione, nella possibilità, ora, in questo nostro presente, della funzione sociale, politica della scrittura. Non rimane che la ritrazione, non rimane che l’urlo o il pianto,o l’unica forza oppositiva,la più alta delle arti secondo Holderlin.

In questi ultimi decenni si è avuta in campo politico-sociale, economico, industriale e quindi anche in campo letterario una vera rottura con il passato. Il romanzo sta avendo un doppio destino. Da una parte, sta de-generando (nel senso che sta mutando di genere), sta diventando, rispetto a quello che conoscevamo come romanzo, qualche cosa d’altro che non so ancora definire. A questa de-generazione si possono ascrivere romanzi-fiume di estrema comunicazione e fruizione, come si dice, scritti nella nuova lingua tecnologico-aziendale o mass-mediale e quindi di immediata traducibilità: le masse sono uguali in tutto il mondo e parlano tutte la stessa lingua. Sono romanzi d’intrattenimento, didascalici, ludici e di gratificazione mondana. Dall’altra parte, avviene una sorta di revanscismo letterario, di recuperi di vecchie estetiche che erano state sepolte: neo-rondismo, nuove prose d’arte, psicologismi, esistenzialismi … Sì stampano tanti romanzi oggi, e più se ne stampano più il romanzo si allontana dalla letteratura. Un modo per riportarlo dentro il campo letterario sia penso quello di verticalizzarlo, caricarlo di segni, spostarlo verso la zona della poesia , a costo di farlo frequentare da ‘ felici pochi’. Pensare a un romanzo letterario che sia largamente e immediatamente letto è assolutamente illusorio e utopico. Non so dire di che cosa dovrebbe occuparsi la letteratura. L amia non si occupa di assoluti, di Dio o di dèi, di esistenza, di miti, di utopie o di mondi fantastici. Si occupa di relativi: dell’uomo, qui ora, nella sua dimensione privata e nella sua collocazione pubblica, civile storica.

Certo, una letteratura, un romanzo siffatto dà l’immagine di una storia immobile, perché è critico, oppositivo, e non può lamentare e denunciare le ‘normalità’. Queste, se mai sono esistite, forse è meglio chiamarle differenze, gli storici hanno il compito di registrare. Ho sempre detto che anche in una ipotetica società perfetta, il romanzo (diciamo storico), non la poesia, ha sempre il dovere di restare all’opposizione, proprio perché la congiunzione dell’individuale e del generale, è un’aspirazione, un’infinita approssimazione. Leopardianamente penso che la vita sia infelicità e dolore, che l’unico mezzo per ‘aggiustare’ la vita sia la ‘confederazione’ tra gli uomini, l’unico luogo quello civile, politico.

Il romanzo storico è tale quanto utilizza la storia per propri fini, per fare cioè di una storia, metafora.

Ho scritto un racconto dal titolo Un giorno come gli altri (pubblicato in Racconti italiani del ‘900, nei meridiani di Mondadori), in cui immagino o sogno di trovarmi nella città di Ebla, l’antica città dove l’archeologo Matthiae ha rinvenuto un intero archivio di stato su tavolette d’argilla, in compagnia di Giovanni Pettinato, lo scopritore della lingua eblaita. Il glottologo ricompone alcune tavolette sparse per terra, legge i segni cuneiformi sopra incisi, e mi dice: “ E’ un racconto, un bellissimo racconto scritto da un re narratore … Solo un re può narrare in modo perfetto, egli non ha bisogno di memoria e tanto meno di metafora; egli vive, comanda, scrive e narra contemporaneamente …”.

Noi non siamo, ahimè, re, neanche vicerè, non siamo Clinton né Aghelli, abbiamo dunque, scrivendo romanzi storici, il dovere dell’opposizione e della critica la potere.

Alcuni miei racconti, come quelli pubblicati si “ Linea d’Ombra “, sono scritti i una prosa quasi referenziale. Sono spesso ambientati a Milano, nl presente, e quindi non smuovono la mia memoria, non m’impegnano sul piano della ricerca linguistica. La loro valenza letteraria, se mai ce l’hanno, bisogna cercarla al di là dello stile, in altre implicazioni. Ad un altro tipo di scrittura sono stato obbligato, ad esempio, nella sezione di Le pietre di Pantalica intitolata Eventi. Racconto lì appunto l’estate del 1982 in Sicilia, partendo da Siracusa, passando per Comiso e arrivando a Palermo. Nella Palermo della peste e dei massacri, del centinaio di morti dall’inizio dell’anno, dell’assassinio di Pio La torre e dei coniugi Dalla Chiesa. Racconto in prima persona, con una immediatezza da reportage giornalistico. Fu tale allora per me l’urgenza di dire, dire della Sicilia di quel momento, che abbandonai il romanzo storico, lo stile i tempi lunghi della metafora. L’urgenza, l’impellenza provocata dall’atrocità del fenomeno della mafìa e del potere politico portò Sciascia, ad esempio, dopo il Consiglio d’Egitto e Morte dell’inquisitore, a fare la grande svolta verso il romanzo poliziesco, il giallo politico. Costruendo storie che erano una parodia della realtà, ma di una penetrazione e di una restituzione della verità che riuscivano a anticipare lo svolgimento della realtà stessa, ad essere profetiche. La stessa cosa fece Pasolini, fuori dalla finzione letteraria, della parodia, con i suoi interventi sui giornali, con la forza del suo j’accuse, delle sue provocazioni e delle sue requisitorie, dei suoi Scritti corsari. Non li rimpiangeremo mai abbastanza questi due scrittori civili italiani.

Nel mio pendolarismo tra Sicilia e Milano c’è, prima di tutto, la mia vicenda umana, Mi sono trovato, fin dal mio muovere i primi passi, nella piccola geografia siciliana, alla confluenza di due mondi, tra due poli, e sono stato costretto al pendolarismo nel tentativo di trovare una mia identità. I poli poi, per ragioni di vita e per scelta ideologica, si sono allontanati, sono diventati Palermo e Milano. E questi due poli mi hanno fatto essere, oltre che laconico, scrittore scisso, dalla doppia anima, dal doppio accento. Ma forse no, forse allo storicismo del vecchio mondo palermitano ho sostituito lo storicismo dell’attuale mondo milanese. Voglio dire che continuo a scrivere della Sicilia, ma con la consapevolezza, spero della storia di oggi, del mondo post-industriale, come lo colgo e leggo a Milano. Anche Verga – si parva … – da Milano cominciò a scrivere della sua Sicilia, a Milano tornò con la memoria alla Sicilia, a quel mondi, “ solido e intatto della sua infanzia , come dice Sapegno. Girando le spalle a quella città in piena rivoluzione industriale e sociale che non capiva e che lo ‘ spaesava ‘, alla Milano in cui rimase per diciotto anni, ma girando contemporaneamente le spalle alla Sicilia di allora, quella della corruzione della mafia che avevamo messo in luce Sonnino e Franchetti, dei contadini e degli zolfatari che in nome del socialismo cominciavano a chiedere giustizia. Scrisse insomma Verga i suoi capolavori su una Sicilia fuori dalla storia, mitica, del mito negativo della ‘ ineluttabilità ‘ del male, su una Sicilia solida e intatta appunto, cristallizzata.

Fuga da Milano significa ritorno e aggregazione all’altro polo da cui avevo a suo tempo preso le distanze, significa ritorno reale e letterario?

Non so, credo di no. Non si torna più nei luoghi da cui si è partiti, perché quelli non sono più luoghi che noi abbiamo lasciato. Non si è più di nessun luogo. E, d’altra parte, credo che oggi non si possa più fuggire da nessun luogo, penso che siamo prigionieri, a Milano, a Roma, a Palermo, della stessa realtà, afflitti tutti dallo stesso male. So solo che ora, alla mia età, essendone stato privato per tanti anni, sento il bisogna di rivedere le albe, i tramonti, di stare in un luogo dove il paesaggio fisico e quello umano non mi offendano. Non so se esiste questo luogo, lo devo cercare. E forse sarò vittima di un’altra utopia. Mi sono sempre sforzato di essere laico, di sfuggire, nella vita, nell’opera, ai miti. La letteratura per me è il romanzo storico-metaforico. E poiché la storia è ideologia, come insegna Edward Carr, credo nel romanzo ideologico – anche quelli che scrivono di Dio o si miti fanno ideologia, coscientemente o no -, cioè nel romanzo critico. La mia ideologia o se volete la mia utopia consiste nell’oppormi al potere, qualsiasi potere, nel combattere con l’arma della scrittura, che è come fionda di David, o meglio come lancia di Don Chisciotte, le ingiustizie, le sopraffazioni, le violenze, i mali e gli orrori del nostro tempo.

pubblicato ne “ Gli spazi della diversità “ vol. II 1995

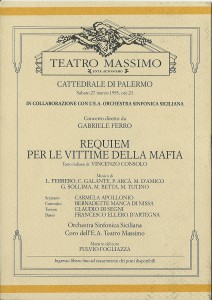

7 COMPOSITORI E LO SCRITTORE VINCENZO CONSOLO SCRIVERANNO LA ” MESSA ” CHE SARA’ ESEGUITA A PALERMO un Requiem contro la mafia

7 COMPOSITORI E LO SCRITTORE VINCENZO CONSOLO SCRIVERANNO LA ” MESSA ” CHE SARA’ ESEGUITA A PALERMO

un Requiem contro la mafia

” le parole si perdono, la musica commuove e serve a ricordare ” . l’ iniziativa di questa Messa da Requiem e’ di Marco Tutino che comporra’ una parte dell’ opera come Lorenzo Ferrero, Carlo Galante , Paolo Arca’ , Matteo D’ Amico, Giovanni Sollima, Marco Betta

Sette compositori e lo scrittore Vincenzo Consolo scriveranno la “Messa” che sara’ eseguita a Palermo : Un Requiem contro la mafia “Le parole si perdono, la musica commuove e serve a ricordare”

MILANO . Una “Messa da Requiem” nella Cattedrale di Palermo. In quella stessa grande chiesa che ha accolto la disperazione e le lacrime dei siciliani dopo le ultime stragi di mafia. Un “Requiem” per le vittime della barbarie, per risvegliare i ricordi e le emozioni dei giorni terribili degli omicidi di Falcone e Borsellino. Per non dimenticare. A scriverla saranno sette giovani compositori, ciascuno preparera’ una parte: Lorenzo Ferrero l’ “Introitus”, Carlo Galante il “Dies Irae”, Paolo Arca’ l’ “Offertorio”, Matteo D’ Amico il “Sanctus”, Giovanni Sollima l’ “Agnus Dei”, Marco Betta il “Lux Aeterna”, Marco Tutino, ideatore dell’ iniziativa, il “Libera me”. “I siciliani rassegnati? Soprattutto sono stanchi. Troppe volte hanno assistito all’ esplosione della violenza, e ogni volta hanno rialzato la testa pur sapendo che dopo qualche giorno sarebbero tornati ad essere soli. Eppure, non hanno smesso di sperare: gli basta una mano tesa e nei loro occhi si riaccende la luce”. Sono intense, sincere le parole di Marco Tutino, milanese. “Ho sentito che dovevo fare qualcosa con quello che avevo, la musica. Non servira’ a vincere la mafia, ma servira’ alla gente. La musica ha un grande potere, quello di commuovere. I discorsi invece svaniscono presto e con loro lo sdegno”. Attualmente direttore artistico dei Pomeriggi Musicali di Milano, Tutino s’ e’ rivolto allo scrittore Vincenzo Consolo, siciliano, vincitore quest’ anno del Premio Strega col libro “Nottetempo, casa per casa”: “Gli ho chiesto di tradurre il testo in italiano, per dare alla “Messa” un’ attualita’ che il latino non ha piu’ . Poi ho allargato l’ iniziativa a sei colleghi”. Tutti giovani, tra i 30 e i 40 anni, tre settentrionali, due romani e due siciliani. “Nella mia scelta non ha pesato un criterio stilistico, ma una motivazione generazionale . continua Tutino .. E soprattutto la comune sensibilita’ verso i problemi sociali. E’ arrivata l’ ora per noi giovani di prendere posizione; non abbiamo piu’ fiducia nella vecchia guardia, ha smesso di sperare, ha abbassato le armi. Continua a dividersi su inutili polemiche, se e’ piu’ bravo il compositore neoromantico o l’ avanguardista. Bisogna rimboccarsi le maniche, invece”. La pensa allo stesso modo Lorenzo Ferrero, direttore artistico dell’ Arena di Verona: “E’ colpa della vecchia generazione se la gente crede che il mondo della musica sia disimpegnato: sono loro che hanno alimentato questa opinione. Il nostro e’ un segnale di svolta. Io dedico questa “Messa” a tutte le vittime della violenza. E sono contento della collaborazione di Consolo, che sapra’ tradurre il testo in un italiano non banale, in un linguaggio elevato, drammatico”. Dalla sua casa siciliana di Sant’ Agata di Militello, lo scrittore non nasconde la commozione: “Hanno pensato a me, e questo mi fa piacere. Una Messa per i morti e’ l’ omaggio piu’ vero che si possa fare alle vittime di tanta violenza. Ed e’ una voce di civilta’ . Di fronte a fatti cosi’ enormi, l’ impulso di un artista e’ quello di chiudersi nel silenzio. In questo caso, il silenzio sara’ riempito di musica, prima ancora che di nuove parole. Io cerchero’ di ricreare una lingua alta, che sia solenne e sacrale come il latino: introdurro’ espressioni di siciliano arcaico e modifichero’ il testo con riferimenti all’ attualita’ . Falcone e Borsellino? Non so se usero’ i loro nomi. Ma che sia un riferimento esplicito o metaforico, il loro sacrificio sara’ ricordato”. Sette stili diversi, e’ la prima volta nella storia della musica che il “Requiem” e’ scritto a piu’ mani. “Sarebbe la seconda, per la verita’ . dice Ferrero .. Perche’ anche quello che poi fu firmato solo da Verdi doveva essere opera di un gruppo di compositori”. Il sindaco di Palermo, appena saputo dell’ iniziativa, ha chiamato al telefono Marco Tutino per ringraziarlo: “M’ e’ sembrato sincero, e molto motivato. Mi ha offerto il suo completo appoggio perche’ l’ iniziativa vada in porto. E perche’ , come tutti vogliamo, sia Palermo ad ospitare la “prima”. So che ci vorra’ del tempo, anche perche’ stiamo contattando i piu’ grandi solisti lirici italiani, direttori, orchestre, e dovremo conciliare gli impegni di tutti. Che sia a dicembre o il prossimo anno, io spero soltanto che la “Messa” non sia ostacolata da invidie e piccole meschinita’ “.

Da sette compositori Requiem per Falcone Sette compositori e uno scrittore uniti per una Messa da Requiem dedicata a Falcone, Borsellino e a tutte le altre vittime della mafia. L’ iniziativa e’ del giovane musicista Marco Tutino: ha riunito altri sei colleghi per una composizione che verra’ probabilmente eseguita a dicembre nella Cattedrale di Palermo. Ciascuno dei compositori scrivera’ la musica di una delle sette parti di cui si compone la “Messa”. Il Requiem non avrà il solito testo latino: lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo sta scrivendo una versione italiana con un linguaggio drammatico e arcaico, anche se con riferimenti alla realtà attuale.

Iossa Mariolina

(22 agosto 1992) – Corriere della Sera

Premio Strega 1992 Vincenzo Consolo

Libri in concorso

Andrea Camilleri, La stagione della caccia (Sellerio)

Luca Canali, Diverse solitudini (Studio Tesi)

Carla Cerati, La perdita di Diego (Frassinelli)

Vincenzo Consolo, Nottetempo, casa per casa(Mondadori)

Luca Doninelli, La revoca (Garzanti)

Elena Ferrante, L’amore molesto (e/o)

Salvatore Mannuzzu, La figlia perduta (Einaudi)

Marina Mizzau, I bambini non volano (Bompiani)

Gianni Riotta, Cambio di stagione (Feltrinelli)

Vittoria Ronchey, 1944 (Rizzoli)

Marcello Venturoli, Io, Saffo (Newton Compton)

Prima votazione

Casa Bellonci, 5 giugno

| Venturoli | 68 |

| Mannuzzu | 64 |

| Ronchey | 64 |

| Consolo | 62 |

| Cerati | 34 |

Seconda votazione

Villa Giulia, 2 luglio

| Consolo | 136 |

| Venturoli | 100 |

| Mannuzzu | 77 |

| Roncheyi | 49 |

| Cerati | 19 |

Vincenzo Consolo

Nottetempo, casa per casa

Inseguito dalla luna, un uomo, un “lupo mannaro”, corre gridando i suoi tormenti per le contrade e le colline argentate di ulivi. Giunge a Palermo una piccola comunità e di forestieri stravaganti: sono cultori di misteriosi riti esoterici, di nozze pagane con la natura, guidati da un moderno superuomo, Aleister Crowley, venuto a giocare in un paese mediterraneo forse l’ultima delle sue provocazioni teatrali… Ancora una volta Vincenzo Consolo ha scelto di parlarci dell’oggi attraverso uno scenario familiare e un momento chiave della storia siciliana e italiana: i primi anni Venti, che segnano l’avvento del fascismo e la notte della ragione. È un romanzo corale, l’evocazione lirica e risentita di tanti destini individuali e di un’intera civiltà, colta nel momento in cui sta per essere sopraffatta.

Vincenzo Consolo è nato a Sant’Agata di Militello (Messina) il 18 febbraio 1933. Laureato in giurisprudenza, vive dal 1968 a Milano, lavorando alla RAI e collaborando a quotidiani e riviste letterarie.

Ha esordito nella narrativa con il romanzo La ferita dell’aprile (1963), poi è tra gli altri sono stati pubblicati: Il sorriso dell’ignoto marinaio(1976), la favola Lunaria (1985), i racconti La pesca del tonno in Sicilia (1986) e Retablo (1987), e Le pietre di Pantalica (1988), raccolta di scene di argomento siciliano.

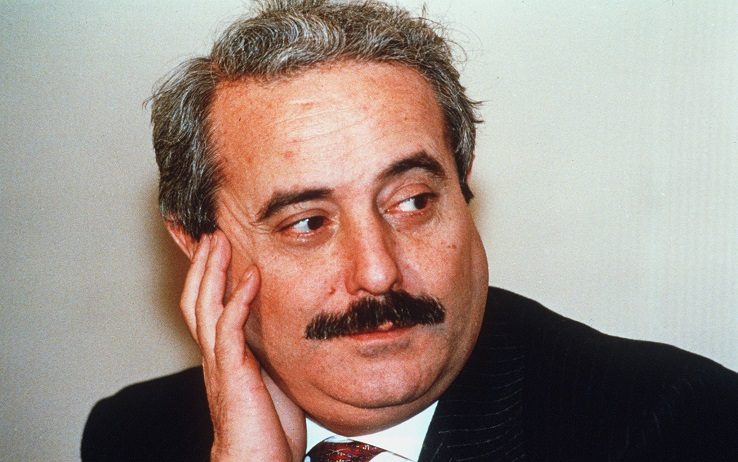

Vincenzo Consolo: «Falcone, il furore di un siciliano giusto»

Vincenzo Consolo: «Falcone, il furore di un siciliano giusto»

In un torrido fine giugno del 1963, a Ciaculli, un’Alfetta carica di tritolo uccideva, dilaniandoli, sette carabinieri: un tenente, tre marescialli, tre semplici guardie. Fu quell’esplosione il primo, tremendo cambio di linguaggio della mafia: dall’antico, rurale linguaggio dei pallettoni della lupara passava al linguaggio moderno e cittadino del tritolo; dalle vendette contro singoli avversari alle cieche, indiscriminate stragi con l’esplosivo o con le sventagliate di mitra. Ora in quella località sopra i colli che circondano Palermo, in mezzo ai fitti giardini di mandarini che in alto lasciano il posto alla scabra nudità della roccia, si erge una stele che ricorda le vittime: «Alla memoria di coloro che la mafia stroncò a Ciaculli e del loro sacrificio che trasformò l’esecrazione in un moto di riscatto civile» vi è sopra inciso. In quell’ estate, ai funerali del tenente Mario Malausa e dei suoi uomini, crediamo abbia assistito, sgomento e addolorato, l’allora ventiquattrenne Giovanni Falcone. Fresco di laurea, crediamo che quei morti, il dolore e il furore per quei servitori dello Stato assassinati in quel modo, abbiano spinto il giovane a compiere la sua scelta di vita, a entrare nella magistratura. Era nato Falcone nel cuore della Palermo storica, nell’ arabo quartiere della Kalsa, nell’ antica piazza della Magione che le bombe della guerra avevano lacerato e ridotto in macerie, in una vaga spianata ancora oggi là sotto il sole. Era figlio di un chimico, un uomo serio, rigoroso, morto prematuramente, e di Luisa Bentivegna, figlia di un ex sindaco di Palermo. Aveva compiuto gli studi medi al liceo Umberto, dove il bravo professore di storia e filosofia Franco Salvo esercitava una grande influenza sugli allievi. E aveva frequentato l’oratorio di San Francesco, presso i frati della chiesa medievale, dove era divenuto amico di un coetaneo nato nello stesso quartiere, nella piazza Vetreria, del futuro collega Paolo Borsellino. Falcone, Borsellino, il nisseno Giuseppe Ayala, l’abruzzese Giuseppe Di Lello, altri coetanei, sono i giovani di una nuova storia della magistratura palermitana: giudici che per una diversa coscienza civile, per profonda indignazione di fronte alla crescente violenza, alla barbarie vergognosa della mafia, a causa dei grandi delitti degli anni Settanta, degli assassinii di giudici sagaci e onesti, Costa, Terranova, Chinnici, assassinii di carabinieri e poliziotti, si riunivano attorno al giudice Caponnetto a formare il pool antimafia che porterà all’ incriminazione dei capi di Cosa Nostra, al grande processo del febbraio 1986. In quella mattina di vento, di pioggia, di grandine, ero anch’ io a Palermo all’ apertura del processo, entrai in quell’ aula verde, in quel bunker a forma di grande ventaglio, salii sulla tribuna della stampa, fui spettatore e cronista di quella storica liturgia giudiziaria. Vidi, dietro le sbarre delle gabbie, i volti di famigerati mafiosi, di Luciano Liggio, sprezzantemente vestito con tuta da ginnastica e scarpe di gomma, di Giuseppe Bono, di Pippo Calò. Ma vidi soprattutto, oltre al presidente della corte Giordano, la figura smilza, il viso scavato di antico cavaliere spagnolo, del pubblico ministero Ayala, il volto olivastro, con la folta barba brizzolata, di Falcone. Mi raccontava un fotografo di Palermo, uno di quelli costretti a fotografare morti ammazzati coperti da giornali, da lenzuola per le strade di Palermo, che l’aveva impressionato in due mesi, mettendo accanto due foto del giudice Falcone, scattate a poca distanza una dall’ altra, il rapido invecchiamento di quell’ uomo. Incontrai poi Falcone, insieme ad Ayala, qualche anno fa a un ricevimento in casa di comuni amici. Ci presentarono, mi fecero sedere accanto a lui. Non scambiammo che qualche parola. Mi colpì di quell’ uomo, oltre alla sua ritrazione, al suo rifugio nel silenzio, l’immobilità, del viso e della figura, la rigidità quasi, in contrasto con quegli occhi neri, mobili e attenti. Capii che a quell’atteggiamento, a quella incapacità di sciogliersi anche in un ambiente sicuro, in un contesto conviviale, l’aveva ridotto la vita disumana, da segregato, in continuo allarme per ogni rischio, per ogni pericolo che improvvisamente poteva presentarglisi, per l’enorme peso di lavoro, di responsabilità che era costretto a sostenere. Ayala invece reagiva a quella vita in modo del tutto opposto: con vivace, calorosa colloquialità, con allegria. Falcone non aveva più la barba brizzolata, gli erano rimasti solo i baffi sopra quelle labbra dalla parola avara, in quel viso da arabo con quell’espressione pensosa, triste, di uomo «con toda su muerte a cuestas», come dice il poeta. Aveva tanto lavorato e lottato per arrestare quel linguaggio fragoroso e mortifero della mafia, quel linguaggio del tritolo dall’ accento ormai da terrorismo basco, da guerriglia libanese.

Ѐ stato fermato sulla strada che da Punta Raisi lo portava a Palermo, tra l’alta roccia e il mare. Ѐ morto insieme alla povera moglie, Francesca Morvillo, ai fedeli uomini della scorta. La tonnellata di tritolo è esplosa nella vacanza della suprema autorità, nel vuoto del governo dello Stato, mentre le forze politiche si staccano sempre più dalla realtà di questo Paese, si avvitano in loro stesse nella lotta per il potere. C’è un famoso romanzo popolare palermitano, I Beati Paoli, scritto all’ inizio del secolo da Luigi Natoli, in cui si racconta di una settecentesca setta segreta che nella carenza del «braccio della Giustizia» statale, compiva vendette, faceva eseguire omicidi. La strage di oggi ci fa sospettare che una setta di Diabolici Paoli, massonerie, logge segrete, servizi deviati dello Stato o quant’ altro, in questo momento delicato, come in altri simili momenti, servendosi della mafia, o al di là o al di sopra della mafia, compia simili stragi perché i misfatti restino impuniti, per gettare il Paese nella confusione, nel terrore. Eliminando questa volta un uomo giusto ed eroico, uno dei siciliani migliori che non finiremo di rimpiangere; eliminando con lui altri quattro innocenti, nobili servitori dello Stato.

Vincenzo Consolo

(Corriere della Sera, pag. 9, 26 maggio 1992)

Vincenzo Consolo: «Falcone, il furore di un siciliano giusto»

In un torrido fine giugno del 1963, a Ciaculli, un’Alfetta carica di tritolo uccideva, dilaniandoli, sette carabinieri: un tenente, tre marescialli, tre semplici guardie. Fu quell’esplosione il primo, tremendo cambio di linguaggio della mafia: dall’antico, rurale linguaggio dei pallettoni della lupara passava al linguaggio moderno e cittadino del tritolo; dalle vendette contro singoli avversari alle cieche, indiscriminate stragi con l’esplosivo o con le sventagliate di mitra. Ora in quella località sopra i colli che circondano Palermo, in mezzo ai fitti giardini di mandarini che in alto lasciano il posto alla scabra nudità della roccia, si erge una stele che ricorda le vittime: «Alla memoria di coloro che la mafia stroncò a Ciaculli e del loro sacrificio che trasformò l’esecrazione in un moto di riscatto civile» vi è sopra inciso. In quell’ estate, ai funerali del tenente Mario Malausa e dei suoi uomini, crediamo abbia assistito, sgomento e addolorato, l’allora ventiquattrenne Giovanni Falcone. Fresco di laurea, crediamo che quei morti, il dolore e il furore per quei servitori dello Stato assassinati in quel modo, abbiano spinto il giovane a compiere la sua scelta di vita, a entrare nella magistratura. Era nato Falcone nel cuore della Palermo storica, nell’ arabo quartiere della Kalsa, nell’ antica piazza della Magione che le bombe della guerra avevano lacerato e ridotto in macerie, in una vaga spianata ancora oggi là sotto il sole. Era figlio di un chimico, un uomo serio, rigoroso, morto prematuramente, e di Luisa Bentivegna, figlia di un ex sindaco di Palermo. Aveva compiuto gli studi medi al liceo Umberto, dove il bravo professore di storia e filosofia Franco Salvo esercitava una grande influenza sugli allievi. E aveva frequentato l’oratorio di San Francesco, presso i frati della chiesa medievale, dove era divenuto amico di un coetaneo nato nello stesso quartiere, nella piazza Vetreria, del futuro collega Paolo Borsellino. Falcone, Borsellino, il nisseno Giuseppe Ayala, l’abruzzese Giuseppe Di Lello, altri coetanei, sono i giovani di una nuova storia della magistratura palermitana: giudici che per una diversa coscienza civile, per profonda indignazione di fronte alla crescente violenza, alla barbarie vergognosa della mafia, a causa dei grandi delitti degli anni Settanta, degli assassinii di giudici sagaci e onesti, Costa, Terranova, Chinnici, assassinii di carabinieri e poliziotti, si riunivano attorno al giudice Caponnetto a formare il pool antimafia che porterà all’ incriminazione dei capi di Cosa Nostra, al grande processo del febbraio 1986. In quella mattina di vento, di pioggia, di grandine, ero anch’ io a Palermo all’ apertura del processo, entrai in quell’ aula verde, in quel bunker a forma di grande ventaglio, salii sulla tribuna della stampa, fui spettatore e cronista di quella storica liturgia giudiziaria. Vidi, dietro le sbarre delle gabbie, i volti di famigerati mafiosi, di Luciano Liggio, sprezzantemente vestito con tuta da ginnastica e scarpe di gomma, di Giuseppe Bono, di Pippo Calò. Ma vidi soprattutto, oltre al presidente della corte Giordano, la figura smilza, il viso scavato di antico cavaliere spagnolo, del pubblico ministero Ayala, il volto olivastro, con la folta barba brizzolata, di Falcone. Mi raccontava un fotografo di Palermo, uno di quelli costretti a fotografare morti ammazzati coperti da giornali, da lenzuola per le strade di Palermo, che l’aveva impressionato in due mesi, mettendo accanto due foto del giudice Falcone, scattate a poca distanza una dall’ altra, il rapido invecchiamento di quell’ uomo. Incontrai poi Falcone, insieme ad Ayala, qualche anno fa a un ricevimento in casa di comuni amici. Ci presentarono, mi fecero sedere accanto a lui. Non scambiammo che qualche parola. Mi colpì di quell’ uomo, oltre alla sua ritrazione, al suo rifugio nel silenzio, l’immobilità, del viso e della figura, la rigidità quasi, in contrasto con quegli occhi neri, mobili e attenti. Capii che a quell’atteggiamento, a quella incapacità di sciogliersi anche in un ambiente sicuro, in un contesto conviviale, l’aveva ridotto la vita disumana, da segregato, in continuo allarme per ogni rischio, per ogni pericolo che improvvisamente poteva presentarglisi, per l’enorme peso di lavoro, di responsabilità che era costretto a sostenere. Ayala invece reagiva a quella vita in modo del tutto opposto: con vivace, calorosa colloquialità, con allegria. Falcone non aveva più la barba brizzolata, gli erano rimasti solo i baffi sopra quelle labbra dalla parola avara, in quel viso da arabo con quell’espressione pensosa, triste, di uomo «con toda su muerte a cuestas», come dice il poeta. Aveva tanto lavorato e lottato per arrestare quel linguaggio fragoroso e mortifero della mafia, quel linguaggio del tritolo dall’ accento ormai da terrorismo basco, da guerriglia libanese.Ѐ stato fermato sulla strada che da Punta Raisi lo portava a Palermo, tra l’alta roccia e il mare. Ѐ morto insieme alla povera moglie, Francesca Morvillo, ai fedeli uomini della scorta. La tonnellata di tritolo è esplosa nella vacanza della suprema autorità, nel vuoto del governo dello Stato, mentre le forze politiche si staccano sempre più dalla realtà di questo Paese, si avvitano in loro stesse nella lotta per il potere. C’è un famoso romanzo popolare palermitano, I Beati Paoli, scritto all’ inizio del secolo da Luigi Natoli, in cui si racconta di una settecentesca setta segreta che nella carenza del «braccio della Giustizia» statale, compiva vendette, faceva eseguire omicidi. La strage di oggi ci fa sospettare che una setta di Diabolici Paoli, massonerie, logge segrete, servizi deviati dello Stato o quant’ altro, in questo momento delicato, come in altri simili momenti, servendosi della mafia, o al di là o al di sopra della mafia, compia simili stragi perché i misfatti restino impuniti, per gettare il Paese nella confusione, nel terrore. Eliminando questa volta un uomo giusto ed eroico, uno dei siciliani migliori che non finiremo di rimpiangere; eliminando con lui altri quattro innocenti, nobili servitori dello Stato.

Vincenzo Consolo (Corriere della Sera, pag. 9, 26 maggio 1992)

UOMINI COME LUPI PAROLE COME SILENZI

Sono due biblioteche i primi antagonisti che si incontrano nel nuovo romanzo di Vincenzo Consolo (Nottetempo, casa per casa, Mondadori, pagg. 175): quella polverosa e non troppo frequentata del barone don Nenè Cicio, ospitata nel suo palazzotto patrizio di Cefalù, e quella del suo defunto zio don Michele, che don Nenè ha cominciato a chiamare Bastardo dopo l’ apertura del testamento. La prima, minuziosamente descritta neanche fosse la biblioteca di Des Esseintes, comprende le più improbabili opere di antiquaria siciliana accanto a “controversie storiche, teologiche, vite di santi, di missionari martiri, dissertazioni, apologie” e a vecchi trattati scientifici come la Flora palermitana, la Storia naturale delle Madonie, il Catalogo dei crostacei del Porto di Messina, e via dicendo; del tutto assente la letteratura, se non per il “segreto enfer” del barone, peraltro alquanto esiguo, visto che si limita ad accogliere le satire dialettali di Domenico Tempio e l’ opera venerata di Gabriele D’ Annunzio. Don Michele invece aveva libri in ogni stanza della sua grande casa, “di filosofia, di politica, di poesia”, e li raccontava a Petro Marano, figlio del suo mezzadro nominato erede universale: “‘ Vittor Ugo’ , diceva ‘ Vittor Ugo…’ e ‘ Gian Valgiàn, Cosetta…’ , ‘ Tolstòi’ e ‘ Natascia, Anna, Katiuscia…’ , e narrava, narrava le vicende, dell’ inverno, torno alla conca con la carbonella”. Più che due culture, sono due impronte antropologiche a fronteggiarsi: da una parte lo stanco e rituale ossequio alle tradizioni locali, radicato in una cinica accettazione dell’ esistente che nasconde solo volgarità intellettuale o edonismo d’ accatto; dall’ altra l’ esercizio ostinato e appassionato della fantasia, le fughe della mente verso altre realtà, e in un angolino la vis profetica di una pervicace fede nella palingenesi, con la minaccia incombente e inevitabile della follia. Il romanzo ruota per intero intorno allo scontro manicheo fra questi due modelli; e si ha l’ impressione che poco importi, in definitiva, l’ epoca storica in cui l’ intreccio è collocato (gli anni cruciali fra il ‘ 20 e il ‘ 22, le lotte contadine, l’ avvento del fascismo), di fronte a quell’ eterno conflitto che certo si cala di volta in volta in concrete incarnazioni istituzionali e sociali, ma che poi le trascende tutte in quanto resta un conflitto di “forme” pure, schemi astratti di rapporto col mondo. Voglio dire che la cantata sicilianissima e densa di umori da barocco popolare, quale Nottetempo, casa per casa può d’ acchito apparire, si rivela a ben guardare un’ articolata allegoria morale, una sorta di poema filosofico in cui l’ eco arcaica della physis presocratica (l’ unità e totalità delle cose e dell’ uomo. Il principio assoluto e comune della fisiologia e dell’ etica) fa da sottofondo ai lugubri rintocchi dell’ alienazione moderna, che quella totalità perduta riduce a pazzia, a deviazione mostruosa, a terrore. E don Nenè Cicio scimmiotta D’ Annunzio Il padre di Petro, ad esempio, è un “luponario”, un licantropo che urla alla luna e piange disperato sulla sua incomprensibile condizione (“Si spalancò la porta d’ una casa e un ululare profondo, come di dolore crudo e senza scampo, il dolore del tempo, squarciò il silenzio di tutta la campagna”); ed è pazza Lucia, sorella del giovane, che entra ed esce da una clinica psichiatrica, segregata e tormentata dai fantasmi ossessivi della sua malattia, eppure mai querula, anzi fiera e a suo modo orgogliosa. Sembrano, nell’ immaginario di Consolo, le propaggini esauste della schiatta dei puri e dei giusti, “piena della capacità d’ intendere e sostenere il vero, d’ essere nel cuore del reale, in armonia con esso”: la razza della speranza e della sintonia col mondo, della quale Petro, maestro di scuola generoso e progressista, è forse l’ ultimo erede sano. Dall’ altra parte, all’ altro polo del conflitto, non c’ è invece autentica follia: vi si incontrano al massimo il provinciale deréglement del barone Cicio, che scimmiotta un D’ Annunzio ridotto a magniloquente ed erotomane fantoccio, o le mistificazioni tra mistiche e sataniche di Aleister Crowley, uno sgangherato santone realmente esistito che trascina sul mare di Cefalù la sua esigua comunità di invasati sacerdoti dell’ amore di gruppo, alla quale aderisce con entusiasmo lo stesso don Nenè. E con questa comunità si incontra e scontra il personaggio più chiaramente allegorico del romanzo, il giovane pastore Janu, la cui carnale e prorompente innocenza è dapprima invano attratta dalla pazzia di Lucia, per poi rifluire nel grembo accogliente di un’ adepta di Crowley, e uscirne segnata per sempre da una malattia venerea che è anche e soprattutto inguaribile malattia morale. Petro, alla fine, fuggirà in Tunisia: per sottrarsi, lui amico di socialisti e anarchici, alle rappresaglie dei fascisti e degli sgherri di don Nené pronti a fargli pagare antichi e nuovi rancori sotto la protezione della camicia nera; ma anche per appartarsi in una lacuna franca, in un anfratto fuori dalla storia, dal quale poter affidare alla scrittura (ebbene sì, proprio all’ invenzione letteraria) le labili tracce di un Senso perduto, di una salvezza a venire da aspettare con pazienza e rassegnazione. I progetti palingenetici dell’ anarchico Schicchi, suo compagno di fuga, non lo toccano più di tanto: “Si ritrovò il libro dell’ anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore”. Manganelli e sangue e auto rombanti della Targa Florio Il romanzo così si conclude: per la schiatta dei giusti, dunque, l’ unica alternativa alla follia è la scrittura. Ma non sarà anche questa un’ illusione, una soccorrevole menzogna? “E’ mai sempre questa la scrittura”, si chiede Consolo qualche pagina prima, “è l’ informe incandescente che s’ informa… è canto, movimento, pàrodo e stàsimo per liberare pena gioia furia rimorso, mostrare nella forma acconcia, nella più bella la tempesta?… E’ menzogna l’ intelligibile, la forma, o verità ulteriore? Ma prima è l’ inespresso, l’ ermetico assoluto, il poema mai scritto, il verso mai detto… E’ la ritrazione, l’ afasia, l’ impetramento la poesia più vera, è il silenzio, o l’ urlo disumano. E allora l’ infinita acribia stilistica con la quale lo scrittore ha allestito il suo poema filosofico, quel martellare frequentissimo di endecasillabi che si affaccia da una prosa divenuta niente più che una sottile pellicola delegata ad amalgamare e dissimulare i versi, ci slarga improvvisamente davanti un’ ulteriore prospettiva: forse quella lingua musicale e misteriosa, attorta su termini rari e preziosi e poi improvvisamente sciolta con ritmi di sistole e diastole nel giro del parlato popolare, capace di attingere alla più alta tradizione letteraria italiana (“le mura e gli archi” di Leopardi, addirittura un inopinato Pascoli: “trapassa per le stanze un lume, palpita, s’ è spento”) come alla materia, vivente o arcaica che sia, del dialetto siciliano; forse quella lingua, dicevo, è ora una semplice efflorescenza del silenzio, ora il camuffamento di un “urlo disumano”. E la storia, i manganelli e il sangue, i nobili e i contadini, i mafiosi e gli anarchici, le automobili rombanti della Targa Florio e i periclitanti carretti dei venditori ambulanti, altro forse non sono se non puro materiale esornativo, attribuito, “forma intelligibile” e menzognera prestata dalla letteratura a una Sostanza oscura e inattingibile, assoluto Male o assoluto Bene, Totalità infranta ab origine, e mai più ricomposta. In tal modo lo stesso processo di civilizzazione, con gli scontri e le lotte all’ ultimo sangue fra i don Nenè e i Petro Marano, con la follia, gli entusiasmi e le ciniche sopraffazioni che lo scandiscono, diverrebbe un mero esorcismo, una sorta di rito – magari altrettanto insensato e sterile quanto quelli praticati da Crowley e seguaci – rivolto a scongiurare la minaccia di quell’ oscurità, e proprio per questo di essa in qualche modo partecipe, ugualmente minaccioso, ugualmente incomprensibile. E lo scrittore finirebbe comunque col farsene complice, nella necessità di sfuggire all’ aut aut tra urlo e silenzio, affastellando i suoi prodotti in biblioteche sempre più polverose e sempre più mute alla benché minima richiesta di aiuto loro rivolta: un aiuto per potersi ritrovare, magari per un attimo, “nel cuore del reale”. Non è un romanzo perfetto, Nottetempo, casa per casa: talvolta la tensione si allenta, il giro stilistico si assolutizza, diventa maniera; talaltra l’ invenzione simbolica si ingolfa per troppo combustibile, si fa confusa, pletorica. E tuttavia è un romanzo importante, quasi un evento nei tempi grami della nostra narrativa: vi si respira, vivaddio, l’ aria della grande letteratura, quella che suscita interrogativi, pensieri, disagi, che ti restituisce lo spessore, le contraddizioni, il senso nascosto di un’ epoca. Un’ aria tanto ricca di ossigeno culturale può far male, dar le vertigini a chi è abituato allo smog e alla stagnazione della quotidianità; ma è un rischio che va corso con entusiasmo, e ringraziando di tutto cuore chi per una volta è riuscito a farcelo correre.

di STEFANO GIOVANARDI

La Sicilia passeggiata

[…] Quest’ isola al centro del Mediterraneo,

questo luogo d’ incrocio d’ ogni vento e assalto, d’ogni dominio

e d’ogni civilizzazione . << La Sicilia mi richiama all’Asia e l’Africa;

trovarsi nel centro meraviglioso, dove convengono tanti raggi della storia universale,

non è cosa da nulla>> dice Goethe alla vigilia della sua partenza per l’ isola .

Isola della natura travagliata , isola del caos e della minaccia ;

terra vacillante, terra di magma e caligini, dei gessi, delle marne e degli zolfi;

terra di mari inquieti, di scogli infidi, di isole fumanti;

terra di pietrame, d’aridume, di squallide distese desolanti.

Isola della quiete, dell’ abbandono, della bellezza dispiegata e rapinosa;

terra della natura generosa, della luce chiara, delle acque, dei boschi,

dei giardini e delle zagare fragranti.

Isola dell’ esistenza pura e contrastante.

Isola dell’ infanzia dei miti, e delle favole. Isola della storia.

Di storia dei primordi , degli evi di scoperte e di conquiste. Storia di classici equilibri,

di decadenze, di crolli, di barbarie.

Crogiuolo di civiltà, babele delle razze e delle lingue.

Enigma mai risolto è la Sicilia, è archetipo, aleph, geroglifico consunto, alfabeto monco.[…]

La Sicilia passeggiata

di Vincenzo Consolo

edizioni Eri Rai 1991