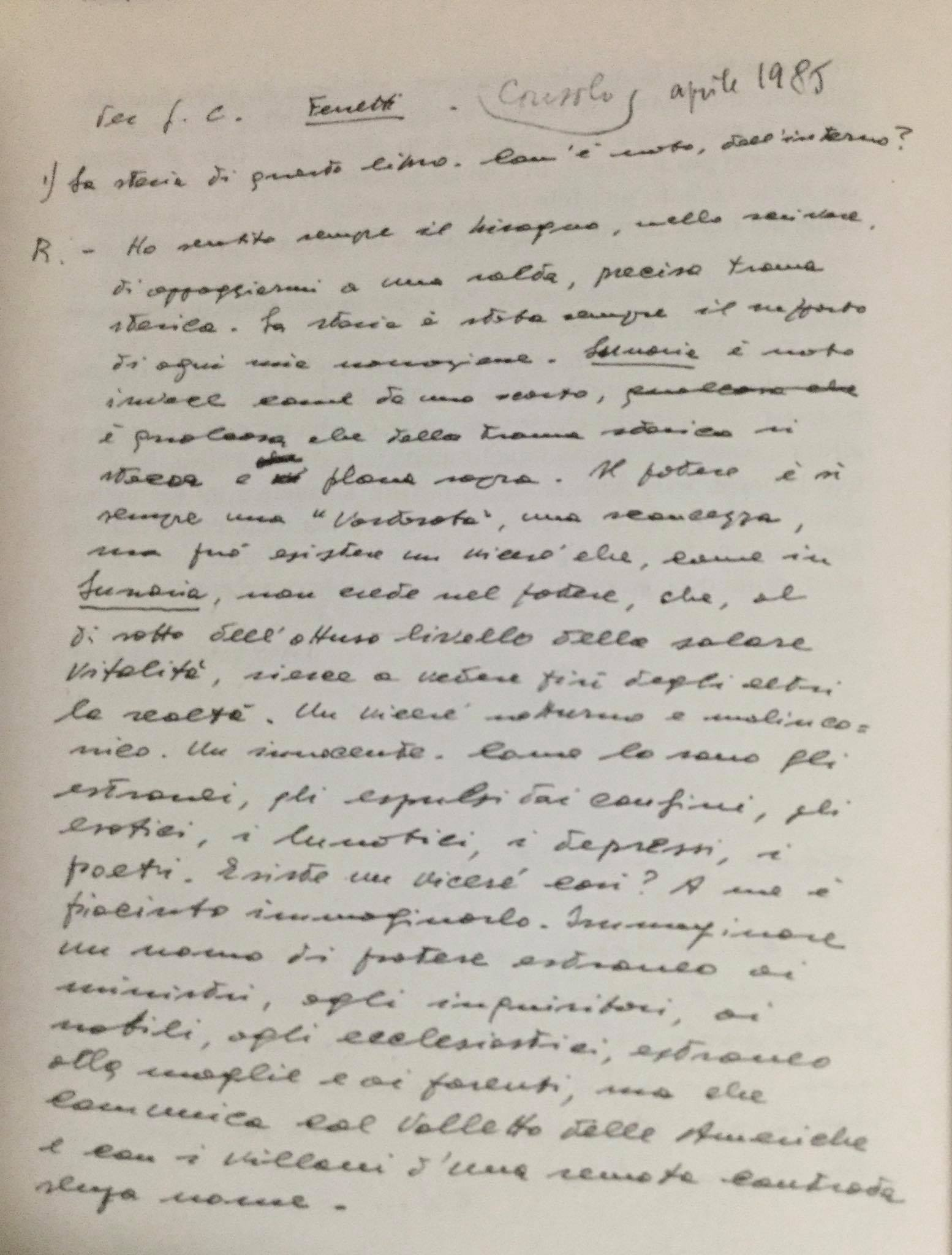

Introduzione

di Gian Carlo Ferretti

Una voce di ragazzo irriverente, con un disincanto e un’ironia (e sarcasmo) già matura, racconta esperienze di umili affascinanti lavori presto vietati, di piccole e più o meno innocenti avventure antistituzionali, di calde solidarietà giovanili, all’interno di una struttura educativa cattolica chiusa e repressiva. La realtà narrata è quella di un paese siciliano all’indomani dell’ultima guerra, con un passato e un presente di vita stenta, dolorosa: tra lavori duri, poveri svaghi, refezioni della San Vincenzo, e potenti locali, clientele, omaggi servili. È questa la trama immediata ed esterna della Ferita dell’aprile, pubblicato per la prima volta nel’63, nella collana mondadoriana del Tornasole diretta da Niccolò Gallo e Vittorio Sereni. Una trama che potrebbe far pensare frettolosamente a un romanzo di ritardata tradizione neoverista. Mentre esso è molto di più e di diverso: anche nel senso che la linea narrativa isolana (De Roberto-Pirandello-Brancati-sciascia) cui Consolo sembra rifarsi, al tempo stesso con partecipazione e distacco critico, è quella più profondamente segnata dalla crisi e dal superamento della tradizione naturalista e verista; ma soprattutto nell’altro senso, che in quella trama Consolo immette con forza fin dall’inizio una carica problematica e sperimentale di non provvisoria modernità (che può richiamare perciò, rispettivamente, Sciascia e Gadda). Riletto oggi, questo suo romanzo non si conferma soltanto come uno tra gli esordi più promettenti degli ultimi decenni, ma altresì come l’avvio di una ricerca (nel clima delle sterili dicotomie tradizione-avanguardia degli anni Sessanta) di grande futuro. Un romanzo, insomma, che affronta già consapevolmente il problema del potere, considerato in tutte le sue più vistose e sottili implicazioni: l’insensatezza mascherata da formalismo (l’Istituto con le sue regole), il privilegio e la privazione del sapere (gli «alletterati » e gli altri, il Nord e il Sud), la carica liberatoria della diversità (soprattutto giovanile), e un impasto plurilinguistico sempre funzionale al discorso, tra una registrazione del parlato con intento deformante e caricaturale e un’intensa contaminazione di dialettalismi e gergalismi (e detti popolari) siciliani. Mentre sembra addirittura preannunciarsi il motivo centrale di Lunaria: Il faro di Cefalù guizzava come un lampo, s’incrociava con la luna, la trapassava, lama dentro un pane tondo: potevano cadere sopra il mare molliche di luna e una barca si faceva sotto per raccoglierle: domani, alla pescheria, molliche di luna a duecento lire il chilo, il doppio delle sarde, lo sfizio si paga; correte, femmine, correte, prima che si squagliano. Nella Ferita dell’aprile dunque, l’Istituto, la funzione religiosa, il cappellano militare appena tornato dalla campagna di Russia, la veglia funebre, e via via le altre vicende e feste e cerimonie paesane vengono osservate e descritte con un atteggiamento irridente, insofferente e caricaturale, come proiezioni o rappresentazioni di un mondo adulto di vuoti e fastidiosi doveri, di rituali senza senso, di inerti faziosità e dogmatismi, di colpevoli ottusità e ipocrisie, che già allude a un sistema di poteri e storture, subalternità e divieti ben più diffuso e feroce. Consolo si avvale di una discriminante giovanile, fondata sulla disobbedienza demistificatoria o sull’avventura trasgressiva, per impostare un discorso di ben più alte ambizioni e obiettivi. Il rapporto tra adulti educatori e giovani educati si vien configurando sempre più come un conflitto tra repressori e ribelli tout court, in un crescendo di spietata e cupa durezza. Ecco allora che la rappresentazione ironico-divertita diventa via via deformazione comico-tragica, come nella pagina sulla camera ardente di Squillace padre, con il Seminara che si prende «pure lui le condoglianze coi baci per lo sbaglio che il morto avesse un altro figlio», e con «la vecchia strologa» che provoca sinistri scoppi di ilarità. I giochi non sono soltanto una discriminante tra piccoli e grandi, ma arrivano quasi a segnare una sorta di confine tra la vita, l’allegria, e l’immobilità, la morte: «un passovolante fermo, fa caso come un uomo allegro che muore d’un solo colpo […], come un amico andato in seminario e lo ritrovi chiuso e distaccato». Le fantasticherie ribelli e liberatorie dei ragazzi si fanno sottilmente vendicative, quasi perverse: fino a immaginare i superiori imprigionati per il collo da un tagliente filo d’acciaio. Anche la politica, le elezioni del 18 aprile 1948 vengono sentite e rappresentate come “cosa dei grandi”, come esperienza fondamentalmente estranea rispetto alla discriminante giovanile della vera trasgressività e libertà. Certo, Consolo manifesta una trasparente e intensa solidarietà per i caduti di Portella della Ginestra, o per le umili vittime dell’ingiustizia e sopraffazione proprietaria, ma tende a investire il livello istituzionale della lotta politica di una sostanziale sfiducia, all’interno di una storia che gli appare immutabile e insensata, mentre la sua simpatia per i Mùstica padre e figlio, comunisti emarginati, prefigura piuttosto il motivo di una diversità rintracciabile a tutti i livelli della vita sociale e intellettuale. Il Mùstica figlio, del resto, è l’unico che non chiami «zanglé»* Scavone (il protagonista e io narrante del romanzo), che non lo rifiuti in quanto diverso; viene scelto insieme a lui per la parte di selvaggio nella recita dell’oratorio («danzavamo il peana di morte per i preti legati ai tronchi di banano») in una versione satirico-grottesca di quella diversità e di quella tensione vendicativa; è l’amico più amato da Scavone e il principale suo compagno di avventure e di ribellione; e ne viene mitizzato come «un condottiero, di quelli delle storie d’Omero». Dove Consolo riprende con tratti di nuova efficacia il motivo novecentesco del grande amico, ragazzo o adulto, ma caratterizzato sempre da una consapevolezza protettiva, intrinseca maturità, spregiudicata saggezza. Non è certo un caso che nel romanzo le eccezioni adulte riguardino personaggi in qualche modo anomali, e in quanto tali visti con simpatia: come lo zio-padre e convivente della madre vedova, o il prete-ragazzo don Barrajo, o la donna orba frequentata segretamente dal giovane Mùstica figlio. Figure amorevoli o protettive nei confronti del mondo giovanile, e comunque estranee al mondo adulto del divieto e dell’oppressione, se non addirittura trasgressive

esse stesse. Ma nel rapporto di forze, nella guerra mascherata tra adulti e ragazzi, educatori e educati, normali e diversi, si vien delineando una vulnerabilità di fondo dei secondi rispetto ai primi, una insidiosa inesorabile prevalenza del potere in sostanza rispetto ai suoi piccoli oppositori: Consolo spiega altrove che «Zanglèi erano chiamati […] gli abitanti di San Fratello », e definisce «il sanfratellano, l’antico gallico o medio latino di quella colonia lombarda» (Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milano 20129, pp. 122 e 121). Ero capace di sfuggire ai grandi, stare diffidente, muto, chiuso nel mio guscio e fare il morto come la tartaruga stuzzicata con la verga, ma poi, solo che uno mi parlava buono, mi faceva un sorriso, subito m’aprivo, parlavo più del giusto, col risultato amaro, costante, di pentirmene, rimproverarmi per aver parlato. Più precisamente, l’inevitabile ingresso del ragazzo nel mondo adulto sottintende la sconfitta di ogni ribellione e trasgressività, la fatale caduta di ogni specificità e diversità (gli stessi adulti anomali scompaiono silenziosamente dalla scena, dopo più o meno brevi apparizioni: quasi figure transeunti e sconfitte anch’esse). “Diventare grande”, insomma, nonostante tutto significa snaturarsi in un mondo estraneo e nemico. Il passaggio coincide con l’uscita dall’Istituto, che segna appunto la fine della giovinezza e al tempo stesso l’abbandono di un luogo nel quale era pur possibile battersi e disobbedire, mentre nel mondo di fuori la discriminante giovanile-trasgressiva non avrà né senso né forza: anzi, si svuoterà di fatto.

Dice infatti il protagonista narrante, dopo la cacciata del Mùstica dall’Istituto e la partenza di Vittorio Seminara per il seminario: Ancora un altro aveva varcato il cancello ed era uscito sulla strada per non tornare mai più all’Istituto. E non pensavo, no, che guardando sul portone quel vestito grigio che spariva a palmo a palmo per la scalinata, dopo Filippo e Vittorio sarei stato io a lasciare l’Istituto: così carusi ancora, la vita ci tracciava già le vie. Il titolo del romanzo allora, più che riferirsi alla emblematica “ferita” politica del 18 aprile, sembra alludere alla ferita della giovinezza come esperienza vulnerabile nel suo necessario passaggio alla maturità, o invece come ferita aperta dal mondo giovanile nel mondo istituzionale adulto, ma ben presto rimarginata e cancellata. Il finale è dunque segnato dal pessimismo e dalla sconfitta. Consolo riaprirà il discorso all’interno stesso del mondo adulto e al di là di una discriminante giovanile oggettivamente sconfitta (con un processo di approfondimento e superamento, anche, di un certo autobiografismo). Il discorso sul potere e sulle sue implicazioni, anzi, andrà ben oltre, fino a investire alle radici il rapporto tra insensatezza e ragione, normalità e diversità, privilegio e privazione del sapere: in una rivisitazione (dopo il secondo dopoguerra novecentesco della sua opera prima e il Risorgimento ottocentesco del Sorriso dell’ignoto marinaio) di quel secolo dei lumi nel quale nascono alcune di queste fondamentali contraddizioni, e in un sottile ritornante contrasto con alcune fasi di facile ottimismo collettivo degli ultimi decenni. Il leitmotiv del suo successivo romanzo del ’76 è quello del sorriso «pungente, ironico, fiore d’intelligenza e sapienza » dell’Ignoto di Antonello da Messina, nel quale si specchiano sia l’intelligenza e azione rivoluzionaria del fuoruscito quarantottesco Interdonato, tornato in Sicilia a combattere

i Borboni, sia l’intelligenza divisa del barone di Mandralisca, liberale cospiratore e al tempo stesso cultore di studi scientifici del tutto disinteressati, trasgressore della sua classe e al tempo stesso accomunato

a essa da rituali vuoti e segrete follie. Proprio nel Mandralisca matura ed esplode (coinvolgendo poi lo stesso Interdonato) la crisi di una razionalità

e cultura nonostante tutto privilegiata, anche quando si schiera dalla parte degli oppressi e analfabeti, e la consapevolezza di una sostanziale impotenza dell’intellettuale aristocratico-borghese illuminato a interpretare i loro problemi e bisogni. Rispetto ai quali perciò, il sorriso dell’Ignoto rivela un distacco tanto profondo e incolmabile, da somigliare addirittura

a quello degli oppressori, da trasformarsi cioè in un ghigno «grave, sardonico, maligno». Il privilegio e la privazione della scrittura diventano così, inevitabilmente, esercizio del potere ed esclusione delle masse subalterne. Il processo investe lo stesso livello linguistico ed espressivo del romanzo.

Il sorriso lucidamente ironico, parodistico, sarcastico esercitato da Consolo su una ricchissima gamma di sperimentazioni e acquisti, in una rifusione

di straordinaria modernità e vivezza (il romanzo ottocentesco e la divagazione erudita, il canto dialettale e la citazione latina, e in generale

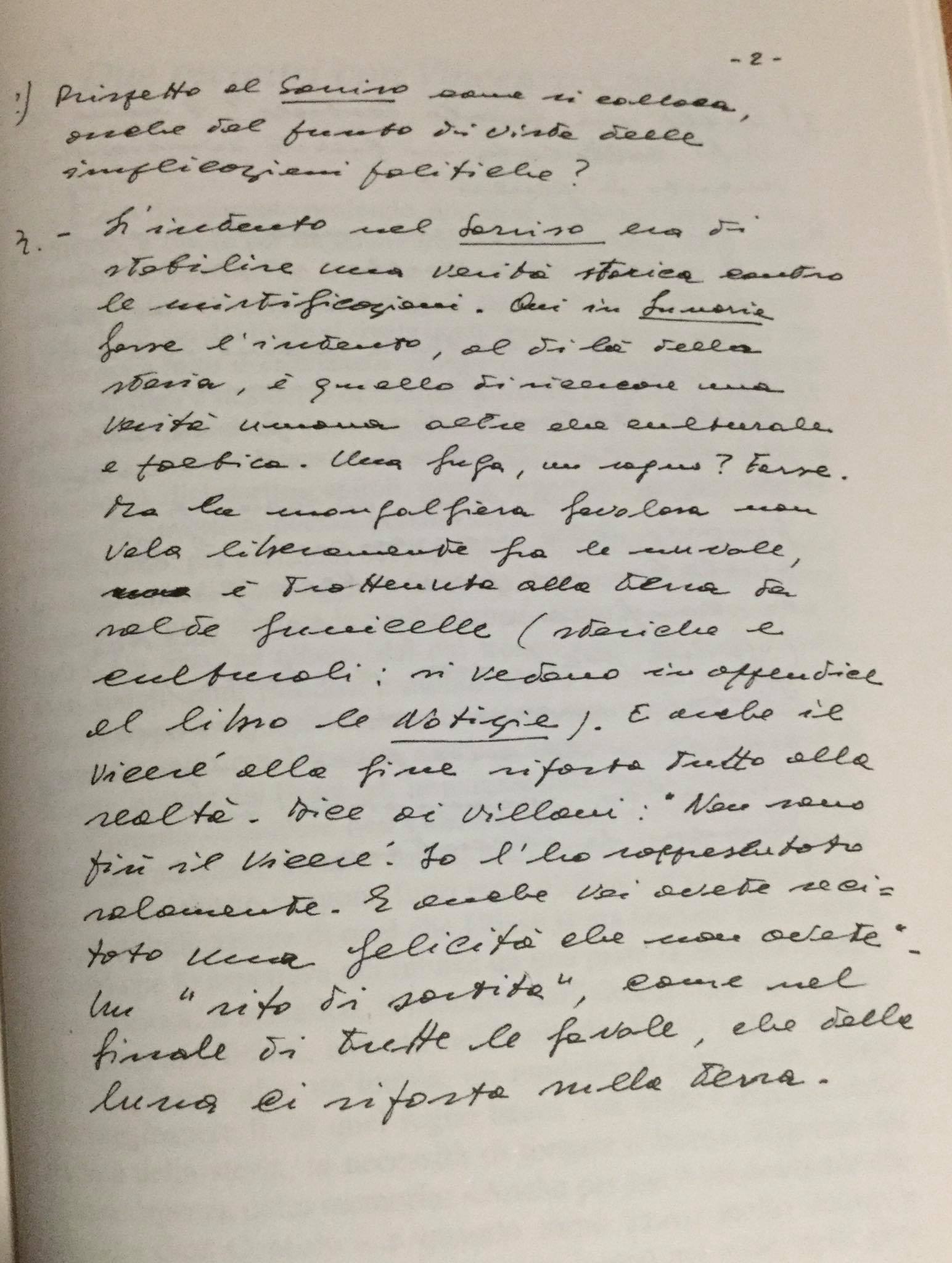

il discorso popolare e colto), alla fine del romanzo smuore, di fronte alle povere scritte sgrammaticate di denuncia e di collera contro i padroni. L’«alletterato» insomma sembra tacere e interrogarsi sulla «storia vera» raccontata dall’oscuro semianalfabeta, e sembra approdare al rifiuto nei confronti dell’ufficialità insensata della «Storia», e all’autocritica nei confronti della propria scrittura privilegiata. Anche in Lunaria (1985) Consolo conduce un discorso di sottile politicità, sviluppando con nuovi apporti la sua sperimentazione plurilinguistica, tra tenerezza evocativa

e contemplazione incantata, gioco parodistico e finzione oratoria, all’interno di una favola allegorica dialogata che tende a farsi struttura poetica e riaffermazione di un mito poetico, la luna, contro il potere. In una Palermo dai tratti settecenteschi in sostanza, la caduta della luna evidenzia la diversità di un viceré che non crede nel potere, lo avvicina ai villani suoi sudditi e smaschera la falsa scienza rispetto alla scienza capace di audacia

e concretezza, e rispetto alle generazioni di poeti e di umili diversi capaci

di capire veramente la luna e la forza del suo mito. C’è dunque la negazione di ogni menzognero privilegio del potere e del sapere, e l’affermazione di un sapere comune nel segno di una disarmata eppur vincente diversità.

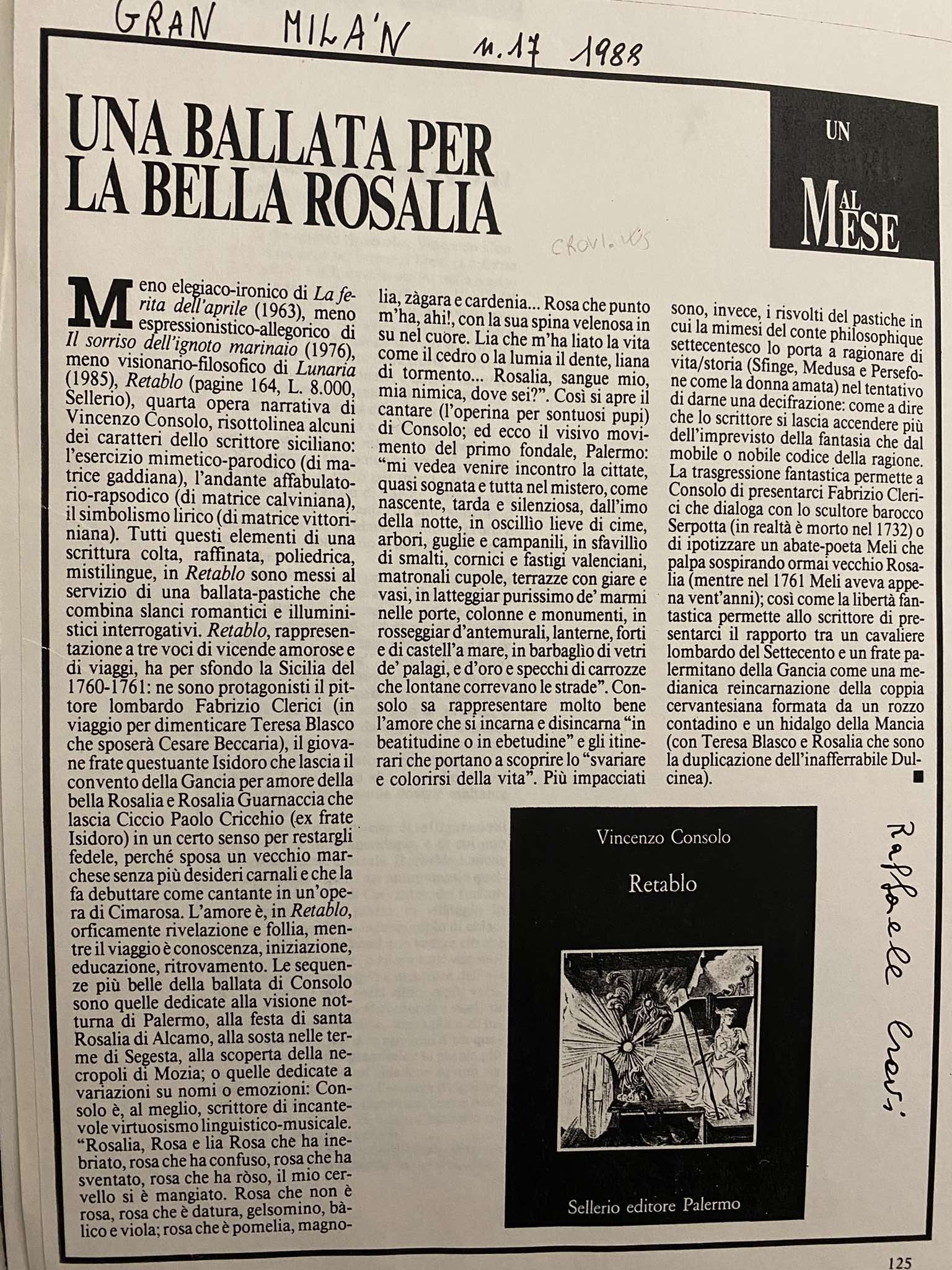

E c’è, in generale, la valorizzazione di tutte le presenze marginali, dimesse, malinconiche, umbratili, notturne, dentro un universo di ufficialità vistosa, presuntuoso ottimismo, sfacciata solarità. Con Retablo (1987) Consolo torna al romanzo, esercitando la sua sperimentazione, la sua passione storico-erudita e il suo gusto figurativo su un intreccio serrato di scoperte e avventure, meraviglie e pericoli. In particolare, attraverso una Sicilia settecentesca sontuosa e miserabile, abbagliante e cupa, paradisiaca e infernale, deliziosa e sordida, si viene delineando un radicale conflitto tra l’avere e l’essere, tra le pretese virtù e valori che si fondano sulle ricchezze, sul nome e sul potere, e quelle che si affermano per se stesse, e che si possono ritrovare negli umili campioni di una diversità gentile o rude: pastori poeti o nobili vegliardi, briganti generosi o mercanti disinteressati. Con i quali simpatizza il cavalier Clerici, intellettuale illuminista e illuminato, soprattutto trovando un ideale compagno nel facchino Isidoro: entrambi innamorati sfortunati di due donne vittime dell’avere, prigioniere della ricchezza e dello status. Tornano perciò i temi dell’insensatezza di una storia nata sotto il segno della ragione, delle attive potenzialità dei diversi, del rapporto tra intellettuale privilegiato (e illuminato) e mondo subalterno. Ma c’è qui anche, da parte di Consolo, l’elaborazione quasi teorizzata di un impasto di forme linguistiche alte, colte, preziose, e basse, dialettali, gergali, le une e le altre intatte dall’usura della corporazione e del mercato letterari; la costruzione cioè di un romanzo che si proponga e affermi come autentica letteratura dell’essere contro le oscurità interessate e le banalità rumorose dell’avere. La raccolta di racconti e ritratti pubblicata con il titolo Le pietre di Pantalica copre un arco storico che va dalla Liberazione ai conflitti sociali del dopoguerra, dal boom degli anni Sessanta ai veleni e guasti del degrado di oggi. Vi si ritrova fra l’altro, la critica alla cultura del privilegio e

del potere, che si manifesta anche nella contrapposizione polemica tra la «poesia» di maniera sul fascino selvaggio del latifondo e le nude, schiaccianti cifre sul «regime fondiario»; e ancora il rapporto-contrasto tra la razionalità e la follia, il «male misterioso e endemico» di una Sicilia

emblematica. E vi si ritrova altresì la visione di una storia immobile e immutabile nelle sue prevaricazioni e inganni, ingiustizie ed esclusioni:

i «baroni, proprietari e alletterati» che vanno incontro agli americani liberatori (e vincitori) «per aver grazie, giovamenti, e soprattutto per fottere i villani»; e i pastori e contadini che assistono «indifferenti» da secoli a guerre e liberazioni estranee e incomprensibili: E sembrava che la loro vera guerra fosse un’altra, millenaria e senza fine, contro quella terra d’altri, feudi di baroni e soprastanti, avara ed avversaria, contro quel cielo impassibile e beffardo. Anche le pagine che raccontano di lotte combattute o di contestazioni organizzate sono segnate da questo senso di immutabilità della storia.

Tipico il testo intitolato Comiso, nel quale si può seguire il passaggio quasi inavvertibile, come da un punto all’altro di uno stesso quadro unitario, dalla manifestazione pacifista alla repressione poliziesca al paesaggio archeologico-naturale. Ma si dovrà ricordare a questo proposito anche un saggio del 1985 dove, attraverso la storia dello zolfo, delle zolfare e degli zolfatari, Consolo ricostruisce una lunga vicenda di sopraffazioni e di lotte che non arriva mai a modificare i rapporti di fondo: La Regione siciliana, l’Ente minerario siciliano, assumendole, s’incaricava di liquidare e smantellare le zolfare. Mettendo la parola fine su questa realtà economica, sociale siciliana, che tanti morti era costata, tanta pena, tanto strazio. Altrove, lontano, in altri paesi gli zolfatari, i loro figli avrebbero continuato la loro fatica, la loro pena. Si può concludere, parafrasando una dichiarazione dello stesso Consolo, che in tutta la sua produzione egli (come il viceré di Lunaria), proprio perché non crede nel potere e non accetta la logica del privilegio, «riesce a vedere più degli altri una realtà di degradazione e di sopruso […] al di sotto dell’ottuso livello» di esibita vitalità della società contemporanea. Perché è sempre all’oggi che Consolo mira, sia che parli di intellettuali illuministi o di analfabeti ottocenteschi, e perché è tanto «notturno, malinconico, innocente» quanto ostinato, acuto, impietoso nei suoi dolenti e vivaci disvelamenti.

settembre 1989