A colloquio con lo scrittore siciliano

Conversazione con Vincenzo Consolo

Ho sentito il bisogno di incontrare Vincenzo Consolo dopo aver letto uno a poca distanza dall’altro, due dei suoi romanzi, Il sorriso dell’ignoto marinaio del 1976 e Nottetempo casa per casa del 1992. Lo spazio di tempo che ho lasciato tra i due libri mi è servito per gustare appieno il piacere e l’emozione per la scoperta de Il sorriso, nel timore forse che un secondo libro avrebbe potuto smorzare il grande entusiasmo che mi era nato.

“Perché li hai letti uno di seguito all’altro? – mi chiede Consolo – Io li considero un dittico, potrei metterli accanto, questi due libri, perché oltre a svolgersi nello stesso luogo (Cefalù), sono complementari proprio perché partono da una concezione diametralmente opposta: nell’uno c’è il racconto di un’utopia politica, nell’altro c’è il racconto del crollo di questa utopia, di una sconfitta. Sono due momenti storici diversi: il primo è il 1860, quando si erano accese le speranze per le classi emarginate; il secondo è attorno agli anni Venti, quando c’è l’arrivo del fascismo.”

Non so neppur io perché abbia letto proprio quei due libri e in quell’ordine. Lo considero un segno benevolo del destino mentre mi guardo attorno, seduta nel suo studio milanese:

Non avevo voluto sapere nulla di lui, tranne quel poco che avevo letto sui giornali durante l’infuocata campagna elettorale della primavera passata per le amministrative a Milano, quando era intervenuto, provocatoriamente contro la Lega.

Dolcevita di lana e golf (vestito allo stesso modo, avevo incontrato un altro siciliano, qualche anno fa, in una fredda giornata d’inverno, Giuseppe Migneco), si scusa: “Perdoni se qui fa caldo, ma noi teniamo il riscaldamento un poco alto”.

Allora penso subito al calore della sua terra, al sole, mentre fuori piove e Milano, è immersa nell’intenso, intimo grigio dell’autunno lombardo. (Questa grande città deve avere esercitato un fascino profondo, seppure non facile, su tanti grandi siciliani, da Verga a Vittorini, da Quasimodo a Guttuso e Migneco…)

Le pareti della stanza sono coperte da semplici scaffali di legno chiaro pieni di libri; un poco ovunque, attorno, segni del suo gusto, della sua storia: dall’antica incisione della pianta di Messina alla raccolta di letteratura francese (è figlio della ragione illuministica, Vincenzo Consolo, rinato però alla speranza nella visione marxiana della storia, oggi naufragata); dalla maschera di morte di Giacomo Leopardi (dietro lo scrittoio, un poco di lato) ai tanti libri, librini e libroni sulla Sicilia; dai preziosi volumi di letteratura italiana della Ricciardi e dei classici Mondadori e Bompiani all’ antica piastrella di maiolica e al grande piatto con limoni, di Migneco. Il lampadario, in legno dorato, è di gusto barocco; ceramiche dalle forme e dalla patina antica (in Nottetempo descriverà accuratamente l’arte del costruire una giara, come segno di conoscenza e di rispetto della cultura dei vinti, dai potenti, della storia…) si accompagnano a stampe di gusto simbolista ( ce n’è una di Max Klinger, autore già amato da Sciascia, che lo cita in Una storia semplice); due piccoli divani, bianco e verde-mare, completano il mio ricordo della stanza. (Mi perdoni professore ho cercato di conoscerla anche attraverso le sue cose). Tutto è come calato in una precisa misura, dove chiara è la predilezione per la semplicità; non ci sono esagerazioni. La stessa compostezza è in lui, gentile davvero, il volto sereno ed espressivo, animato da passioni certo vive che non devono però amare gesti plateali, radicate come sono nel profondo, nell’antico.

Tra novembre e dicembre due sono stati gli incontri: il primo fatto di un lungo colloquio un po’ su tutta la sua vicenda letteraria; il secondo, divenuto necessario per chiarire e precisare un paio di punti rimasti in ombra. Ascoltarlo è stato un piacere: la voce calda e profonda, il parlare piano e semplice, attento sempre all’interlocutore.

Il titolo di questo articolo è, naturalmente, un omaggio al grande libro di Vittorini Conversazioni in Sicilia e ad una terra anche da noi conosciuta e tanto amata.

Dove è nato, professore? A Cefalù?

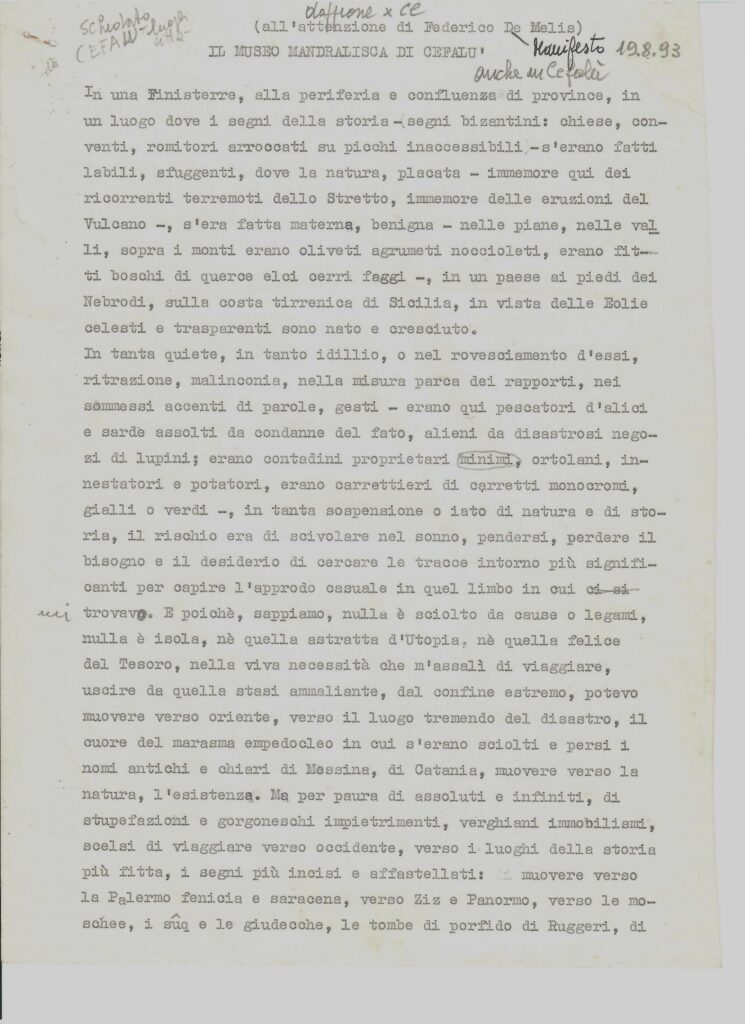

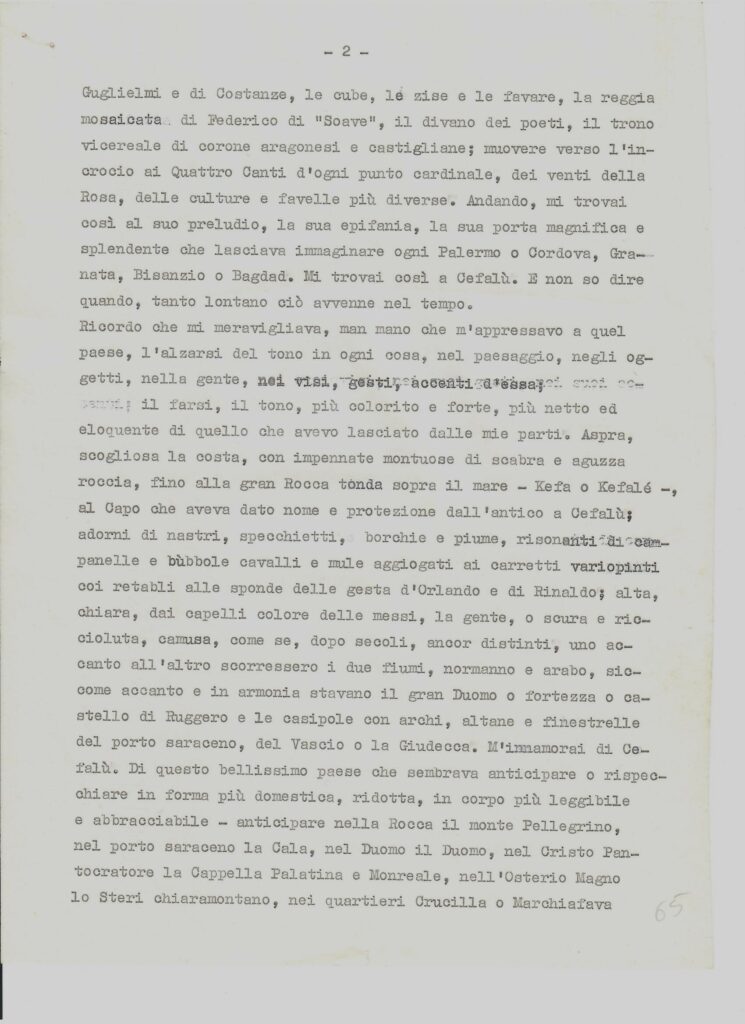

C.: Sono nato in un paese vicino a Cefalù, a Sant’Agata di Militello, sulla costa tirrenica. Per ragioni di ordine letterario, diciamo, nella mia immaginazione mi sono spostato più verso il mondo occidentale, perché il mondo occidentale siciliano è quello più strutturato dal punto di vista storico, mentre il mondo orientale (Messina e tutta la costa ionica) è un mondo meno strutturato da questo punto di vista, perché lì la storia è stata cancellata dai disastri umani, è più invasa dalla natura (il terremoto di Messina e la presenza di un fenomeno come quello dell’Etna). Questo ha fatto si – almeno io, nella mia immaginazione, l’ho potuto constatare – che ci siano in Sicilia due letterature, diametralmente diverse e opposte: quella della Sicilia orientale e quella della Sicilia occidentale. Quella orientale è contrassegnata da una sorta di propensione al canto, al lirismo e soprattutto alla forma. Il caso eclatante è quello di Verga. Uno scrittore come Verga non poteva che nascere sulle falde dell’Etna, con la presenza di questo fenomeno naturale che toglie ogni speranza. Un discorso storicistico da quella parte è difficile che nasca.

Poi, naturalmente, ci sono le eccezioni, come De Roberto, però lì sono nati i poeti. Quasimodo è nato da quella parte. Vittorini stesso, che era impegnato sul piano della storia, quando scriveva era estremamente lirico. D’Arrigo, per esempio, è un altro caso di lirismo, come lo stesso Bufalino, con impegno formale più accentuato.

Dalla parte occidentale, invece, gli scrittori sono più logici.

All’inizio, quando mi sono trovato a scrivere, ho avuto lo svantaggio di vivere alla confluenza di questi due mondi; ero al centro. E poi ho capito che avrei potuto trovare la mia identità cercando di far unire questi due mondi: partire da un presupposto storicistico, razionale e poi spostarmi verso la zona poetica, verso la zona lirica e formale.

Lei ha compiuto studi classici, immagino. In Sicilia?

C.: Sì, sono cresciuto in Sicilia, ma sono venuto a Milano per fare gli studi universitari. E poi, quando ho capito che volevo fare lo scrittore, me ne sono tornato in Sicilia. Ma L’idea che avevo di fare lo scrittore era di tipo sociologico, perché allora le letture erano proprio di tipo meridionalistico. Scrittori per me centrali erano il Carlo Levi di Cristo si è fermato a Eboli…

Quando è arrivato a Milano?

C.: Era il 1952, una Milano molto diversa da quella che avrei ritrovato più tardi.

Una città però molto viva, allora.

C.: Sì, erano gli anni della ricostruzione. Io sono venuto per frequentare l’Università Cattolica; avevo trovato alloggio nel collegio universitario. Avrei voluto iscrivermi a lettere, ma per l’opposizione della mia famiglia ho scelto legge come via di compromesso.

In quegli anni, in quell’ateneo, c’erano tante persone che poi sarebbero diventate classe dirigente italiana: c’erano i De Mita, i fratelli De Mita; c’erano Riccardo Misasi e Gerardo Bianco; c’era Fanfani che insegnava ad Andreatta; e molti altri ancora!

Io approdai lì casualmente, seguendo l’esempio di un mio compaesano. Il convitto costava poco, garantendomi una stanza e una mensa, ma non è che avessi una particolare convinzione di tipo ideologico o religioso; la mia era una famiglia laica.

L’Università Cattolica era allora frequentata sia dai rampolli della borghesia milanese e lombarda di tipo cattolico, per i quali era una scelta, sia da una gran massa di meridionali (e tra questi i nomi che ho citato), gente modesta per lo più, mandata lì dai parroci e dai vescovi della provincia italiana, molto spesso con un certificato di povertà, grazie al quale studiavano gratuitamente.

Mentre vivevo lì, ho visto una cosa che mi ha colpito molto. Nella piazza Sant’Ambrogio c’erano allora due realtà importanti: una era l’Università, il luogo degli studenti; l’altra era il Centro Orientamento Emigrati, così si chiamava. Era ospitato in un vecchio convento, una sorta di casermone, dove adesso c’è la Celere e anche un posto di Polizia. In quegli anni, quando andavo nella piazza, vedevo masse di meridionali che, prelevate alla stazione su appositi tram, venivano scaricate lì.

Portate in questo Centro Orientamento venivano poi sottoposte a visite mediche e avviate in seguito nei vari luoghi di emigrazione. Da Milano partivano per andare in Francia, in Belgio, in Svizzera, nell’Europa centrale, insomma; quelli che andavano in Germania. Venivano raccolti a Verona.

A noi studenti poteva capitare di incontrare dei compaesani che emigravano oppure dei compaesani vestiti da poliziotti, che per bisogno si arruolavano nella cosiddetta polizia di Scelba. Io ho incontrato un compaesano che giocava con me all’oratorio, si chiamava Giacomino, era vestito da poliziotto, col manganello. Io non so se quelli che sono diventati poi uomini politici abbiano visto, abbiano osservato la realtà che io osservavo.

Allora sarei potuto rimanere a Milano, perché in quegli anni il lavoro si trovava.

Erano gli anni in cui a Milano c’era anche Marotta, e c’erano naturalmente Vittorini e Quasimodo…

C.: Io ero venuto proprio sulla scia di questa mitologia milanese della letteratura siciliana. Amavo molto la letteratura e inconsciamente ero venuto anche per quello, sapevo della presenza loro e di altri artisti.

Li conosceva già?

C.: No, assolutamente. L’unica persona che avrei desiderato conoscere in quegli anni era Vittorini, però ero talmente timido che non osavo…

Al finire degli studi, poi, me ne sono tornato in Sicilia, per scrivere.

Per vivere mi misi ad insegnare, in scuole agrarie, in paesi di montagna, sui Nebrodi, alla confluenza con le Madonie, con paesi a 1000 metri di altezza. Andavo ad insegnare a San Fratello, a Caronia; erano luoghi quanto mai lontani. Insegnavo diritto, che allora si chiamava Educazione Civica e Cultura generale (significava italiano, storia e diritto). Però poi mi accorsi che quella scuola era una finzione perché i ragazzi erano destinati all’emigrazione; l’agricoltura stava chiudendo e quindi… I loro padri erano già emigrati.

Lei parla degli anni a cavallo tra il 1950 ed il ’60. I contadini venivano spesso trattati ancora come servi della gleba. Da ragazzina io ho vissuto non pochi mesi, proprio allora, in Sicilia e ricordo bene quella realtà.

C.: Era una realtà tremenda. Non era ancora stata fatta la riforma agraria (che fu poi una beffa, che non approdò a niente perché le terre migliori se le appropriarono gli amministratori e ai contadini diedero le pietraie, in luoghi irraggiungibili). C’era allora il processo di industrializzazione del paese, quindi questa gente era costretta ad emigrare.

Comunque io avevo preso questa decisione di raccontare il mondo contadino nel momento in cui questo spariva. Nel ’63, però, quando mi misi a scrivere, misi da parte le intenzioni che avevo, che erano fortemente politiche e sociologiche; l’istinto mi portò a scrivere in un altro modo, che è quello proprio della forma prettamente letteraria, con una connotazione stilistica molto, molto accentuata. Sentivo quest’impegno della storia, ma amavo e seguivo molto la letteratura.

Nel primo libro parlavo degli anni di me adolescente: ho voluto raccontare il dopoguerra in Sicilia, la caduta del fascismo, l’arrivo degli americani, la ricostituzione dei partiti, le prime elezioni del ’47 e poi la strage di Portella delle Ginestre e quindi le elezioni del ’48, con questa sorta di pietra tombale che cadde su questo paese. Voleva essere una storia emblematica di quello che era successo, raccontando delle ennesime speranze che s’erano accese in Sicilia nel secondo dopoguerra e del come queste speranze finirono quando arrivò quel grande partito, che è durato cinquant’anni da noi…

E il libro narrava proprio questo, ma visto con gli occhi di un adolescente, quindi con un linguaggio molto trasgressivo. Io mi rifiutavo di scriverlo in italiano e allora mi sono costruito, come cifra stilistica di estrema opposizione, un dialetto. Mi sono immaginato di un paese vicino al mio, che si chiama San Fratello ed è un’antica colonia lombarda, un’isola linguistica. È una cifra che mi ha accompagnato anche per altri libri, anche nel Sorriso, in Lunaria e, in modo più accentuato, nelle Pietre di Pantalica e questo per dire, appunto, di una estremità linguistica da cui io sempre parto per approdare poi alla lingua, al toscano.

Istintivamente, allora mi collocai proprio come un ragazzo che veniva da quel paese dove si parla un antico gallico, che era la lingua che si parlava nella pianura padana (la diversità linguistica nell’estrema diversità siciliana quindi). Fu una forma istintiva di trasgressione, di opposizione al codice linguistico dei grandi, che era quello paterno. C’era già, in quel primo libro, questa sorta di impasto linguistico.

Che è già la ricerca di quel «nuovo significato delle parole»? Lei ha scritto, in un passo bellissimo del Sorriso, a proposito di tutti quelli «che mai hanno raggiunto i diritti più sacri ed elementari, la terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione»: «…tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose».

C.: Sì, e queste parole nuove sono parole antiche, nel senso che sono parole seppellite dal codice imperante, dal codice della comunicazione, che io cerco di disseppellire, di «rimettere» in circolo… Non è solo un gioco formale, è un gioco anche di contenuti, perché la letteratura è scrittura. C’è stato in me questo rifiuto di adottare il solito codice comunicativo, per praticare un codice fortemente espressivo; si tratta di un bisogno «oppositivo» per così dire: poiché i contenuti vogliono essere così, la forma deve corrispondere ai contenuti.

Poi ho lasciato la Sicilia, nel ’68, perché lì non c’era più niente da fare, perché, appunto i giochi erano stati fatti. Quando sono andato via avevo 35 anni, non c’era più spazio per uno che non poteva vivere di rendita, isolato e che aveva bisogno di lavorare; l’alternativa per un giovane intellettuale come me era o aggregarsi al potere, e al potere mafioso, o fare le valigie e andarsene.

Quindi sono andato via.

Negli anni vissuti in Sicilia, le uniche due persone che ho frequentato sono stati due archetipi, due persone emblematiche della mia formazione. Uno era Lucio Piccolo, un poeta; era cugino di Lampedusa questo grande poeta, purtroppo poco conosciuto. Era un poeta straordinario; ha avuto il torto di morire presto. Lui è apparso sulla scena letteraria prima di Lampedusa; lo scoprì Montale, poi fu pubblicato nello «Specchio» di Mondadori, però non riuscì a completare il suo ciclo poetico perché morì abbastanza giovane, schiacciato dall’esplosione del fenomeno Gattopardo. Lui veramente, quando lo nominavano come il cugino di Lampedusa, si dispiaceva. Una volta ebbe a dire: «È Lampedusa che è mio cugino» rimettendo le cose nel giusto senso.

L’altra persona che ho frequentato è stato Sciascia, che ho conosciuto dopo aver pubblicato il mio primo libro. Glielo mandai, e lui poi mi invitò ad andarlo a trovare (allora stava a Caltanissetta); poi siamo diventati amici.

Quando l’uno era il poeta puro, un barone, con questa poesia terribilmente ermetica, difficile ma affascinantissima, di tipo spagnolo, una poesia molto accesa, tanto l’altro era invece logico, limpido, cristallino, storicistico, di impegno civile.

Per me sono stati veramente come due maestri, due poli.

E nel ’68, anche su consiglio di Sciascia, presi le valigie e ritornai a Milano.

Non a Roma?

C.: No. Perché io credo che dalla Sicilia ci sono due modi per uscire: uno è romano e l’altro milanese. C’è una corrente milanese che è fatta soprattutto di scrittori che hanno vagheggiato una sorta di utopia politica, perché Milano era l’antitesi della Sicilia, era la città dove c’era la trasparenza amministrativa prima di tutto, e poi dove si era realizzata in qualche modo, una certa equità sociale. Quindi approdavamo a Milano come al luogo antitetico alla Sicilia.

A Roma invece approdavano degli scrittori a cui interessava il discorso del potere, e quindi Brancati e Pirandello. Un Pirandello che, con quella sua scrittura, aveva illustrato, aveva raccontato quello che era la crisi della piccola borghesia italiana, di una borghesia fascista, non poteva che andare a Roma. A Milano sarebbe stato fuori posto.

E poi Sciascia, naturalmente, con il suo discorso sul potere, sul «palazzo». È quello che fece Pasolini e, in un certo senso, anche Moravia.

Torniamo un momento alla letteratura siciliana. Abbiamo parlato di Verga, di Vittorini, dei poeti della costa orientale, ma non degli autori della parte occidentale.

C.: Per la parte occidentale, a fronte dei Verga, dei Brancati o Quasimodo, o Vittorini o dello stesso Bufalino, il primo nome che viene in mente è il Pirandello dei romanzi storici, soprattutto di un romanzo, I vecchi e i giovani. In Pirandello, come dice anche Gramsci, tutte le novelle sono prese da storie locali, da racconti che lui sentiva fare nel mondo girgentano, agrigentino. Ma forse, dopo l’uscita de I Viceré di De Roberto, che è questo grande affresco storico – perché erano i temi dell’epoca, erano i temi storicistici della grande letteratura francese – anche lui si è cimentato nel grande affresco storico con I vecchi e i giovani. E questo romanzo, che può essere manchevole in qualche parte, è però un grande tentativo di restituire una realtà storica siciliana (come nessuno fino ad allora aveva tentato), soprattutto di una Sicilia occidentale, la Sicilia delle solfare. Lui parte da che cosa è successo dopo l’Unità d’Italia in Sicilia proprio in quella zona. Il centro del racconto sono i moti socialisti del 1893, con tutte le rivolte contadine, con l’occupazione delle miniere e quindi con lo scontro tra operai delle solfare e i proprietari delle medesime.

È la rappresentazione amara, da parte di Pirandello, di quello che era il malinteso «sicilianismo» da cui poi vengono tutti i mali siciliani della mafia, del potere politico mafioso e via discorrendo.

Prima che andasse a Roma, l’ha scritto.

C.: Prima che andasse a Roma, prima che facesse la grande svolta di proiettarsi cioè sul piano della crisi dell’identità, di tutte le scoperte che vanno sotto il nome di pirandellismo, del dramma dell’essere e dell’apparire, di proiettarsi dal piano dello storicismo, della contingenza al piano dei valori dell’esistenza, dell’inquietudine dell’esistenza. D’altra parte Pirandello ha operato in antagonismo, per così dire, allo stesso Verga. Verga ha immaginato un mondo immobile, dominato dal fato, dove l’uomo inutilmente si agitava perché tanto il suo destino sarebbe stato segnato per il solo fatto di esistere, quindi era impossibile, in questa esistenza, ogni possibilità di riscatto. E tutta la tematica verghiana è la tematica dell’immobilità e del fato, che blocca l’uomo nella sua vicenda umana.

Pirandello ha cercato, ha tentato di ribellarsi a questa legge dell’immobilità e del fato, a questa legge quasi metafisica verghiana, operando, attraverso la dialettica, quello che era un contrasto verbale con l’entità destino. E, quindi, attraverso il sofisma, la dialettica ha cercato di smuovere questa condanna del fato sull’uomo. Però, naturalmente, il mondo di Pirandello diventa forse ancora più atroce e più tragico; è quello che Giovanni Macchi chiama «la camera della tortura» : i personaggi non fanno altro che tormentarsi, che torturarsi, con queste verità sfaccettate, una verità contro l’altra: con queste identità che si perdono e continuamente si inseguono, in una ricerca continua dell’ identità.

È poi anche, se si vuole guardare, un modo d’essere del siciliano, questa ricerca d’identità, perché noi siamo dilaniati continuamente da questa perdita di identità continua dovuta anche alla nostra storia.

Noi siamo tante culture messe insieme, siamo questo crogiuolo di culture, per cui da noi il rischio è un continuo vacillare dell’ identità e dell’io; questo io è l’Uno, nessuno, centomila del Pirandello che si moltiplica all’infinito, come vivere sulle sabbie mobili, senza una consistenza. E in questa incertezza sta il nostro dramma, ma sta forse anche quella che è la grandezza (adesso uso un termine retorico): in questa dialettica, in questa ricerca continua dell’identità sta forse il nostro essere più umani e quindi più comprensivi, quando si prende coscienza di tutto questo.

Pirandello attinge proprio al modo d’essere siciliano, al mondo siciliano per costruire quella che era la sua filosofia, la sua concezione. Nel Mattia Pascal, per esempio (che è il libro dove è messo subito in luce questo dramma, dell’identità), quando parla di Mattia (e parla di se stesso) dice di questa «maturezza» (lui usa il termine «maturezza») a cui è arrivato da piccolo a furia di ammaccature.

L’io siciliano è ammaccato, e quindi arriva a questa maturità molto prima e con più dolore degli altri, forse. Il rischio però è di non maturare assolutamente e di perdere la ragione; il crinale su cui si cammina pericolosamente è quello di annientarsi, di perdere la ragione, oppure di avere un consapevole dolore di questa maturità a cui si arriva con le ammaccature.

Quelli che precipitano da questo crinale sono quelli che più straziano, in questo lasciarsi andare in questa specie di vortice e di perdita della ragione… Mantenere la ragione, in Sicilia, è estremamente difficile ed è una fatica continua.

Ma, per tornare al romanzo storicistico, oltre Pirandello c’è stato Lampedusa e poi Sciascia. Sciascia è lo scrittore storicista per eccellenza, di uno storicismo critico, oppositivo. Tutta la letteratura della parte occidentale dell’isola è segnata da questo impegno con la storia.

Sciascia ha fatto di più. Ha rinunciato a quelli che erano i grandi temi illuministici e manzoniani (il grande tema del Manzoni era la giustizia) che inizialmente aveva scelti ( e che poi sono cristiani), quindi il tema della verità e della menzogna, dell’impostura, il tema della pena di morte, della tortura, del rispetto della dignità dell’uomo.

Quando vede, in Sicilia, quello che era il grande rischio della nostra società, la mafia, abbandona questi grandi temi e affronta il tema della mafia, che era un tema contingente ma che lui fa diventare un tema assolutamente metaforico e quasi assoluto. E quindi scrive tutta questa serie di gialli politici, dove rovescia quella che era la tecnica del giallo, cioè si parte dalla verità e si arriva al mistero: il mistero è il rispecchiamento del mistero, del potere mafioso, che è sempre misterioso. Oggi stiamo constatando, attraverso i giudici, quali erano questi misteri; ancora non li conosciamo tutti, ma Sciascia ci ha fatto intuire qual era l’enigma del potere mafioso.

Quando ha conosciuto Sciascia?

C.: Dal punto di vista biografico, avevo conosciuto Sciascia sin dal primo libro che aveva pubblicato: Le parrocchie di Regalpetra. Allora le mie letture erano di indirizzo sociologico. Siamo nel ’56, credo. Quando sono tornato in Sicilia dopo essere stato a Milano, non osavo importunarlo. Sapevo che c’era questo scrittore, che a me è sembrato subito uno scrittore importante in questa Sicilia desertica. E quando io pubblicai il mio primo romanzo (La ferita dell’aprile) nel ’63, ho avuto subito l’avventura di mandarglielo con una lettera dove gli dichiaravo il mio debito nei suoi confronti: perché era lui che mi indicava la strada che avrei dovuto seguire, oltre a Lucio Piccolo, di avere cioè di fronte questi due mondi, lo storicismo e la poesia, e di farli finalmente unire, di fare da trait-d’union fra questi due mondi, quello che era il substrato storicistico da una parte e la poesia piccoliana dall’altra parte. E lui mi rispose con una bella lettera, invitandomi ad andarlo a trovare a Caltanissetta, e poi siamo diventati amici. Questa amicizia durò quanto lui è vissuto; è stato un continuo dialogo.

Parlavate di letteratura? Anche di impegno civile?

C.: C’era uno strano pudore; non parlavamo delle nostre cose, solo molto raramente, ma si parlava dei fatti politici, dei libri degli altri, soprattutto dei fatti che accadevano in Italia. E poi così, nelle pieghe del discorso, si lasciava cadere il titolo di un libro che si era letto…

Un suo rammarico era che io scrivevo poco. Voleva che scrivessi di più.

Adesso lei sente su di sé l’impegno che è stato di Sciascia?

C.: Sento il dovere di continuare su questa linea con lo stesso impegno, per essere degno di questa tradizione, anche perché vedo che da ogni partesi cerca di distruggere la letteratura siciliana.

Il mio diventa quindi un impegno con la letteratura e spero di mantenerlo perché nel mondo d’oggi si ha questa volontà di abbassare tutti i valori, di distruggere quelle che sono le verità con le imposture. E queste cose non sono sopportabili…

Lei aveva citato prima Pasolini. Mi chiedevo se anche questo non sia stato uno scrittore di riferimento nel suo percorso letterario e civile.

C.: Lui era fondamentalmente poeta; l’impegno sociale lo estrinsecava attraverso una scrittura di intervento, sui giornali. Scritti corsari, Lettere luterane, Empirismo eretico: era questo suo bisogno di intervenire direttamente, al di là del romanzo e della poesia.

Mentre lei ha sempre sentito la necessità della letteratura come mediazione?

C.: Non sempre. Anch’io… I tempi letterari, i tempi della metafora sono dei tempi lunghi e la storia diventa qualche volta più impellente e quindi si sente il bisogno, veramente, di intervenire, per cui anch’io – certo non con quella forza e con quella assiduità con cui lo fece Pasolini, e con l’autorità con cui lo fece Pasolini – ho sempre scritto sui giornali.

Lei appare come un signore pacato, ma la passione con cui scrive denuncia una…

C.: No, non lo sono. Per esempio, quando sono arrivato nel ’68 a Milano, io subivo una sorta di spaesamento e di blocco anche creativo. Ero venuto a Milano perché desideravo raccontare questa grande trasformazione italiana, parlare di queste masse di meridionali che arrivavano nel nord industriale, in una città come Milano e che poi, da contadini che erano, si sarebbero trasformati in operai.

Lei era venuto come insegnante?

C.: No. Avevo fatto un concorso in una azienda; il primo di gennaio del ’68 (ho viaggiato in treno la notte di San Silvestro) ho dovuto presentarmi al posto di lavoro.

Quindi ha fatto una scelta anche in questo campo.

C.: Sì. Allora c’era una rivista letteraria, diretta da Vittorini e Calvino

(“Il Menabò”), che dibatteva proprio questi temi: del rapporto tra industria e letteratura, di questo nuovo mondo, della rivoluzione industriale italiana (questa grande trasformazione sociale), soprattutto nel processo di inurbamento. E poi c’era un’altra rivista, che si chiamava «Questo e altro», che sollecitava appunto a lasciare le vecchie professioni, cosiddette liberali, degli scrittori (insegnamento e altro) e ad entrare nell’industria. Io feci questa scelta: Feci un concorso, lo vinsi e mi presentai a questo posto di lavoro.

Vittorini, per esempio, invitava a studiare i nuovi linguaggi che si sarebbero formati qui, nell’area industriale, dall’incrocio dei dialetti coi dialetti del nord: Questi linguaggi lui li chiamava le «koiné», le nuove «koiné». Queste non si sono formate, ma si è formata una «superkoiné», che poi sarebbe l’italiano che ha analizzato Pasolini, nel ’64 mi pare, che era la lingua dei media e che si sarebbe sovrapposta…

Insomma l’Italia è un paese veramente singolare nel contesto europeo, perché nessuno ha avuto così rapidamente e radicalmente le vicende italiane. È un paese terremotato; era un vecchio paese ancora agricolo e contadino, ha avuto questa rivoluzione. E poi questo grande spostamento di masse di meridionali dentro queste città che sono esplose, con tutto quello che è successo e di cui, forse, paghiamo le conseguenze. È stata la dannazione di Pasolini, questo…

Quando si fanno questi discorsi, sembra che uno abbia nostalgia del vecchio mondo contadino. Quello che rimproveravano a Pasolini era: «Ma come?».

No, nostalgia del mondo contadino credo non ce l’abbia nessuno, perché il mondo contadino era un mondo di sofferenza, di ignoranza, era un mondo un po’ anche di conservazione; non era un mondo progressivo, insomma, perché i contadini erano portati ad una sorta di atteggiamento passivo, di rassegnazione. Quello che portava la novità e il senso di presa di coscienza di classe era il mondo operaio, perché i temi politici che si dibattevano erano del mondo operaio.

Perché c’era aggregazione, mentre il contadino era un isolato.

C.: Sì, erano isolati. Soprattutto, poi nel latifondo siciliano, questi contadini erano angariati, vessati. Quindi la rivoluzione culturale che è avvenuta in Sicilia si è realizzata nel mondo sotterraneo, proprio perché quella era l’unica forma di operaismo siciliano, quando da contadini si trasformarono in minatori nelle solfare. Lì c’è stata una sorta di rivoluzione culturale, che sfociò nei «fasci siciliani», nelle rivolte del 1893 in Sicilia.

Io non ho nostalgia del mondo contadino (questo l’ho anche raccontato nelle Pietre di Pantalica); volevamo però uno sviluppo diverso da quello che abbiamo avuto, con più rispetto nei confronti dell’uomo.

Qui, invece, i valori umani sono stati distrutti, per non parlare di tanti altri valori. È quello che Pasolini chiamava «sviluppo senza progresso», lo chiamava semplicemente «sviluppo» e non «progresso»; molto spesso è stato un regresso. In Sicilia questo l’abbiamo sofferto sulla pelle, con l’industrializzazione attraverso le raffinerie di petrolio. Queste hanno distrutto città, Gela, Siracusa, Priolo…, che erano innanzi tutto ecologicamente sane, belle, luoghi arcaici, antichi.

In mezzo alle raffinerie di Priolo ci sono ancora i resti di Thàpsos Megàra Iblea, dove sono sbarcati i Greci (nel 739 a.C.). Io sono andato a rivederli, ancora questa estate, in mezzo a tralicci, a ciminiere. Erano patrimoni culturali che appartenevano a tutti e che sono andati distrutti.

Città come Gela e Licata sono diventate degli inferni, delle cose tremende; hanno subito questa trasformazione e sono diventate degli orrori. Non c’è idea di che cosa è un paese come Gela! È una cosa che toglie il fiato… Hanno portato le raffinerie ma non hanno risolto i problemi: la gente ha continuato a emigrare; hanno assorbito poca manodopera, i tecnici venivano dal Nord. I petrolieri venivano lì, rastrellavano soldi dalla Regione, dalla Cassa del Mezzogiorno, dall’Erario e poi, dopo aver fatto i loro affari, regalavano gli impianti allo Stato. Il signor Moratti, tanto per non fare nomi, ha fatto questo a Milazzo, una città ora distrutta e sconvolta dal punto di vista paesaggistico, ed ecologico, a causa delle raffinerie. La Sicilia, il meridione sono diventati luoghi spopolati, in cui sono arrivati i profittatori, luoghi di rapina e di sfruttamento.

Poi, quando ci si chiede dei mali meridionali, di tutte le cose tremende che sono successe, si deve sapere che le responsabilità sono di ordine storico, di ordine politico.

Non si deve pensare, come fanno certi signori di certe Leghe, come fa il signor Miglio, che sia un fatto genetico, quasi noi, nel sangue, avessimo il gene della delinquenza, della mafia, della ‘ndrangheta. Ci sono responsabilità ben precise.

Nel dopoguerra c’era un sovraccarico di manodopera sulle terre e, quindi, bisognava «alleggerire»; le leggi del mercato sono le leggi del mercato. Però tutto poteva avvenire in un modo più rispettoso, più organico, non in questo modo selvaggio.

Al potere politico interessava soltanto fare di queste zone del Meridione delle riserve di clientelismo politico, dei feudi dove racimolare voti. Le masse meridionali erano quelle che dovevano dare il voto democristiano (perché nel Nord, operaistico, erano forti le sinistre), con tutte le trame di malcostume e di corruzione che adesso stanno emergendo.

Ancora poco nel Sud, mi pare.

C.: Perché ci sono state delle cose più gravi nel Sud, ci sono stati i cadaveri, le strade piene di cadaveri e, quindi, si è prima pensato a quello. Io spero che si passi al secondo sipario, il sipario del malaffare.

Io spero che vengano coinvolti un poco tutti davvero, dai magistrati agli imprenditori, alla stampa, perché non è possibile pensare che solo i politici siano i grandi colpevoli.

C.: C’è ora nella gente, anche in quella che era passiva, che in un certo senso aveva avuto anche vantaggi (spero che non sia retorico quello che dico, io l’ho constatato), c’è un bisogno di riscatto, di riconquistare la dignità perduta. Io l’ho visto a Palermo, quest’estate. Credo che le prossime elezioni siano estremamente importanti.

Questo è un momento molto, molto delicato, per tutto il paese, ma per la Sicilia e il Meridione soprattutto.

Delicato, ma, lei dice, di speranza.

C.: Di speranza, sì. È un momento di passaggio, dove si può tornare indietro, ma… Credo che ci sia nella gente un bisogno di togliersi questa vergogna e quest’ipoteca del malaffare, della mafia, del delitto. Questa è stata veramente una perdita d’onore e c’è un bisogno, nella gente, di riconquistare quest’onore perduto, un onore sociale, non privato, e c’è volontà di togliersi dalla soggezione del potere politico da cui era ricattata. Questo si vedeva bene alle elezioni: ogni volta che c’erano referendum, per esempio, il risultato era di un tipo, quando si tornava alle elezioni politiche il risultato era un altro.

Anche noi, al Nord, abbiamo perduta una intiera classe di amministratori e, per tradizione, avevamo gente che davvero amministrava.

C.: Sì. È saltato anche questo, c’è stato un processo di degenerazione.

Poi, al Nord, è venuta fuori anche la Lega, per un bisogno di pulizia, per cui adesso ci sono questi revanscismi, del resto molto semplici, schematici e pedagogici. Come sempre capita nei momenti in cui crollano i regimi, vengono fuori forme scomposte.

Io queste forme, queste rivendicazioni locali, le ho viste da ragazzo, in Sicilia, nel ’47, con il Movimento Indipendentista Siciliano. E capivo, anche se ero molto giovane allora, che cosa significava: significava ancora una regressione, un passo indietro.

Quando, dopo tutti i disastri democristiani e socialisti, in questo campo di macerie, si presenta qui al Nord un movimento che si chiama Lega Nord (e già la denominazione stessa mi sembra che escluda una parte del contesto italiano) mi sono preoccupato. Io non sono un politico, sono uno scrittore,: la spia, allarmante l’ho avuta quando si sono visti i primi segni, nelle traduzioni – diciamo così – sulle strade delle scritte in italiano in dialetto lombardo. Questo mi ha messo subito in allarme perché so, proprio da scrittore che usa il linguaggio, so che cosa significano questi ritorni verso le forme dialettali. Sono modi di regressione e anche di aggressione e di esclusione, messi in atto, per di più, in un contesto come quello lombardo che, proprio per la sua storia e per la sua economia, ha cancellato il dialetto. Questo rifugiarsi di nuovo nel dialetto per escludere la lingua politica (uso «politica» nel senso etimologico, lingua cioè della comunicazione) ha voluto dire passare da una afasia e una impraticabilità del linguaggio proprio del potere (perché il potere usa sempre una lingua impraticabile, non volendosi far capire, una lingua di tipo aziendale e tecnologico, che Pasolini ha studiato) al vecchio dialetto che non esiste più, quindi alla chiusura e alla incomunicabilità totali.

(Il dialetto si può scandagliare in letteratura, per tornare alle radici e approdare poi alla comunicazione, ma il linguaggio politico deve essere sempre quello della comunicazione).

Ora, queste considerazioni, secondo me, sono importanti, significano molto. Vogliono dire che dietro non c’è ideologia. L’ideologia liberale o socialista sono delle ideologie! Che poi ci siano stati dei mascalzoni, che le hanno degenerate, questo è un altro discorso.

Queste forme regressive sono le «vandee» di cui ha parlato Benedetto Croce, e anche Vittorini, a proposito dei Vespri Siciliani. Vespro Siciliano che, sulla scorta del melodramma verdiano, è stato sempre visto come un fatto progressivo e che invece è un fatto assolutamente regressivo, perché la Sicilia abbandonava i legami con la Francia e si rifugiava in una conservazione di tipo spagnolo.

Il problema degli intellettuali in Italia è un triste problema, mi pare.

C.: È un triste problema, si. C’è sempre questa nostra viltà. L’intellettuale, in questo paese, è stato sempre considerato un ornamento del potere, ragion per cui l’intellettuale «disorganico» viene subito additato, messo ai margini. È sempre successo. Da Dante in poi, quelli che non si sono voluti piegare al potere e che hanno adempiuto a quella che è la funzione dell’intellettuale, essere coscienza critica, sono stati esclusi. Non può essere il cantore alla mensa del principe, altrimenti diventa un cortigiano e l’intellettuale che non vuole essere cortigiano viene naturalmente bandito: questa è la sua sorte.

È successo sempre, fino a Pasolini, a Sciascia e altri.

Tanti altri no.

C.: Durante il fascismo, i professori che non hanno prestato giuramento sono stati sei in tutta Italia. Tra questi, lo dico con orgoglio, c’era Giuseppe Antonio Borgese, che stava qui a Milano, un siciliano, un grande scrittore: se n’è dovuto andare in America. Non so quanti fossero allora i professori universitari ma soltanto in sei non hanno prestato giuramento al fascismo.

Lei ricordava gli anni intorno al ’68: la sua posizione è sempre stata isolata o ha partecipato direttamente a quegli avvenimenti?

C.: No, guardi, quando sono arrivato qui mi sono trovato talmente spaesato che non ho avuto legami con i movimenti politici e neppure con quelli intellettuali. Era un mondo che osservavo per la prima volta, perché mi portavo dietro un’altra memoria, la memoria del mondo contadino. Mi mancava la memoria del mondo industriale, mi mancava quel linguaggio soprattutto. E quindi sopperivo a questa afasia letteraria facendo attività giornalistica. Scrivevo su «L’Ora» di Palermo e poi su «Il tempo illustrato», un settimanale molto vivace, molto bello e devo dire anche molto libero, dove ci scrivevano in quegli anni Pasolini, Giorgio Bocca, Padre Turoldo. Ho pubblicato parecchie inchieste su quel giornale.

Poi ho capito che per tornare a scrivere e raccontare Milano sarei dovuto tornare di nuovo in Sicilia, non fisicamente ma almeno con la memoria, ritornare al mio linguaggio, alla mia matrice culturale. E per questo, ho scelto il romanzo storico; lo sentii proprio come una necessità, questo di riandare indietro con il tempo per poter raccontare il presente.

Il suo gusto di reinventare la parola, il linguaggio?

C.: A parte Gadda, Pasolini, Mastronardi e altri di allora, io avevo un grande sperimentatore che mi era più congeniale: Verga, il primo che ha compiuto la rivoluzione linguistica attuata abbassando a livello dialettale quello che era il codice toscano.

La sua conversione è avvenuta proprio a Milano. Anche lui, se questo mi è permesso, quando arrivò a Milano nel 1872 venendo da Firenze (fino a quel punto aveva scritto dei libri, i cosiddetti romanzi «mondani»), trovò questa città in preda alla prima rivoluzione industriale; era una città che stava subendo uno sconvolgimento: nuove stazioni ferroviarie, nuovi cantieri. C’era poi anche il movimento operaio e c’erano i primi conflitti.

A Lodi si faceva un giornale che si chiamava «La plebe»; c’erano i primi scioperi, quindi, da una parte, c’era la rivoluzione industriale, e dall’altra la presa di coscienza delle masse popolari. Il tutto culminò con la esposizione universale dell’81, con il Ballo Excelsior. E lui abitava proprio vicino a questa esposizione.

Verga subì una sorta di spaesamento e da questo venne la sua conversione. Tornò con la memoria alla Sicilia. Ma quella di Verga era una Sicilia della sua infanzia; Sapegno dice «ferma e intatta». Era una Sicilia un poco cristallizzata, mitizzata nella sua memoria, seppure di un mito negativo, quella della irredimibilità del destino umano.

Per esempio, quando uscì la prima inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino del 1876, dove si cominciò a parlare di mafia e della malavita siciliana, dei rapporti fra il potere politico e la mafia, Verga si ribellò.Diceva che era una diffamazione della Sicilia, non lo voleva ammettere…Come poi non ammise i movimenti dei solfatari e dei contadini siciliani del ’93.

Verga, nella vita, era considerato un reazionario e ciò è dovuto a questa sua idea di una Sicilia mitica, quella, ripeto, della sua infanzia. Però questo gli permise di scrivere dei capolavori. La sua rivoluzione avvenne prima con i. racconti, con le Novelle rusticane e poi con quel poema straordinario che è I Malavoglia.

La follia ha un ruolo preciso nei suoi romanzi. Nel Sorriso, per esempio…

C.: Ci sono due forme di follia, per la verità: il libro si apre con un gesto di follia, compiuto nell’antefatto dalla ragazza Atena (che non è una folle, è un’intellettuale), fidanzata con Giovanni Interdonato, che è questo capo risorgimentale rivoluzionario. Lei sfregia il quadro di Antonello da Messina proprio per una sorta di impazienza, perché era animata dal desiderio di uscire fuori della ragione dall’alto, attraverso la fantasia creatrice, che può essere anche una fantasia politica (lei aveva immaginato un nuovo ceto sociale).

E quindi l’assunto dal quale io sono partito è che dalla ragione – che è rappresentata da questo quadro, da questo sorriso ironico – si può uscire dall’alto, attraverso appunto la fantasia creatrice, l’arte, attraverso questi furori che sono furori positivi.

Oppure per la disgregazione della ragione, dal basso, Il monaco – un monaco allucinato – è proprio l’altra faccia di questo gesto di insania della ragazza. Poi lei non compare più come personaggio, però è quella che muove tutta l’azione, è una specie di Annunciazione.

L’ambizione mia è stata di dare una struttura originale al libro; non ho voluto scrivere il romanzo storico di tipo ottocentesco, sapienzale, con l’autore che dall’alto dirige le fila della vicenda. Il mio romanzo parte dall’assunto dell’inattendibilità della storia, della responsabilità di chi scrive la storia, di chi ha il potere della struttura, anche di chi scrive letteratura insomma; e quindi ho voluto far vedere due aspetti della struttura e cioè quello storiografico e quello letterario.

Si è anche tolto da una cronaca di denuncia, quale può aver fatto Vassalli con la sua ricostruzione del Seicento.

C.: Sì. Vorrei dire che non è che io scelga gli argomenti di carattere storico casualmente. Non è che mi interessino tanto i personaggi collocati nella storia, mi interessano le epoche storiche, che siano anche metaforiche. C’è la lezione del Manzoni, insomma. Ci sono dei momenti storici che somigliano ai nostri; si scandaglia il passato per poter capire questo nostro presente. È quello che ci ha insegnato il Manzoni.

Altrimenti diventano storie romanzate e allora si possono prendere infinite storie.

Basterebbe prendere spunti d’archivio, lei dice. In questo non si differenzia da Sciascia, che ha fatto invece un recupero davvero d’archivio, di lettura documentale?

C.: Ma i romanzi storici di Sciascia erano estremamente metaforici; scaturivano proprio dalla lezione manzoniana. Il suo Consiglio d’Egitto e Morte dell’inquisitore erano nati soprattutto dalla lettura della Colonna Infame: niente di più attuale, di più eternamente attuale, purtroppo, dell’impostura, delle menzogne, della violenza. L’assillo del Manzoni era la giustizia e ha scelto il Seicento perché era un secolo estremamente ingiusto. E ha preso questa distanza storica per poter raccontare l’Ottocento.

Dopo di che lei prende l’Ottocento per poter raccontare…

C.: A me interessavano altre cose oltre la giustizia, altri tipi di ingiustizia; oltre ai principi generali della dignità dell’uomo, della libertà, mi interessavano anche la sorte delle classi emarginate, di tutti quelli che non hanno il potere della scrittura.

Quello di Manzoni e di Sciascia è chiaramente un assunto più di tipo illuministico; il mio, se vuole, è un assunto di tipo marxiano: questa forse è la differenza: Io faccio un discorso anche di classe.

E di speranza nella storia.

C.: Di speranza nella storia e di ammettere che nella storia ci sia giustizia per tutti gli strati, soprattutto per quelli socialmente più deboli. Questa è la mia utopia, l’utopia da cui parto io.

E che scrive, mi pare benissimo, nel capitolo introduttivo alla relazione sui fatti…

C.: Sì. Il libro parla della crisi di un intellettuale, che era chiuso nella sua scienza, nella sua torre d’avorio: era un privilegiato, questo barone Mandralisca! Quando poi sbatte il naso contro la storia, siccome è un uomo di coscienza, non un cinico, entra in crisi. La sua soluzione è quella di donare tutti i suoi beni al Popolo di Cefalù. Può sembrare retorica demagogica, però il personaggio era un personaggio ottocentesco, quello che poteva fare lui, era questo.

C’è un po’ di autobiografia in questo?

C.: Io sono tutt’altro che un barone. Tuttavia negli anni Settanta, quando ho scritto quel libro, uno dei temi che si dibattevano era proprio il ruolo dell’intellettuale di fronte alla storia. Rappresentando un intellettuale ho inteso rappresentare anche me stesso nel momento in cui scrivo e cosa significhi questo mio scrivere un romanzo storico.

Nottetempo, casa per casa è ambientato invece negli anni Venti.

C.: Questo libro l’ho concepito veramente non solo come un poema, ma anche come una sorta di tragedia. Ogni capitolo è come una scena di una rappresentazione tragica. Dentro poi ho aperto delle pause con delle digressioni, dove l’autore viene in prima persona (è la funzione del coro) a commentare i fatti che accadono man mano, con un tono un po’ più alto, più lirico.

Certo ci sono anche dei capitoli di sarcasmo, di ironia, di comicità… Ci sono dei personaggi negativi che cerco di connotare anche beffardamente, come il dannunziano barone Cicio. Però il tema è la follia: la follia privata, esistenziale, e la follia della storia, questa perdita di razionalità. Mentre quella privata è una follia tragica, pietosa, quella della storia è una follia colpevole, perché stiamo insieme e abbiamo il dovere della razionalità. Io sono convintissimo (leopardianamente, diciamo, io non ho fedi di sorta, non credo ai mondi al di là di questa vita) che la vita, che l’esistenza sia dolorosa, anche se è una cosa meravigliosa, però è dolore, e che questo dolore si possa correggere soltanto «con la confederazione degli uomini tra loro» diceva Leopardi, si possa correggere con il contesto storico, con lo stare civilmente assieme.

Se, però, questo non avviene, allora abbiamo infelicità sui due fronti: abbiamo l’infelicità dell’esistenza e l’infelicità della storia, come succede al protagonista di questo libro, a Marano. Ci sono tanti significati, insomma. Il nome Marano viene da «marrano».

«Marrani» in Sicilia, come in Spagna del resto, erano quelli di origine ebraica, che avevano dovuto abdicare alla propria identità religiosa e culturale e convertirsi al cristianesimo per non essere cacciati via. Quindi c’era, da parte di questa famiglia, la memoria di perdita di identità, di marginalità, di persecuzione. Poi questa famigliola di contadini era diventata una famigliola di piccoli proprietari terrieri grazie a questo suo protettore eccentrico che la fa cambiare di classe. Questo cambiamento comporta da parte dei componenti l’abbandono della loro cultura e il dover adottare leggi di classe che non erano le loro. E quindi il sacrificio da parte della sorella, che non può sposare il pastorello di cui è innamorata e rinunzia alla vita, impazzisce, per l’impazzimento dovuto proprio a questo cambio di classe, a questa negazione all’amore.

E il senso, e qui è metaforico, il senso è che noi tutti abbiamo perso il contatto con quella che è la nostra identità di classe, di cultura. Oggi abbiamo perso tutti i legami con la nostra classe e siamo diventati «massa».

E, quindi, in questa civiltà di massa abbiamo perso quella che è la nostra cultura e la nostra identità e soffriamo di questa forma di follia, di alienazione.

Questo voleva essere, non so se ci sono riuscito…

Il ragazzo Marano è un piccolo intellettuale di paese, che, di fronte a questo carico di dolore famigliare, aveva creduto di poterlo distribuire nella società e per questo si era impegnato politicamente. Anche lui viene deluso, poveretto, e quindi trova anche la follia fuori casa. Poi fa questo gesto estremo, di mettere la finta bomba ed è costretto a scappare, ad andare via. L’unica cosa che gli rimane è quella di scrivere tutto quello che aveva sofferto, che aveva visto.

Dopo il crollo dei regimi dell’Est la sua speranza marxiana nella storia è ancora in vita?

C.: C’è stato il crollo delle ideologie, il crollo di tante utopie, di tante speranze che ci eravamo costruiti in questi anni. Ci è crollato tutto, e io vivo in questa grande angoscia, di vedere questi orizzonti che si sono fatti bui.

Non c’è ancora un lume di speranza.

Le uniche cose che vedo, di questo lume che la fanciulla tiene in mano, sono certe forme di solidarietà spontanea, come il volontariato dei giovani… E anche certi ecologisti, che cercano di salvare questo nostro patrimonio, che è l’unico che abbiamo, di rendere vivibile questo nostro pianeta.

Queste sono cose che veramente mi lasciano sperare molto, però il ceto politico…

A cura di Lia De Pra Cavalleri

Dalla rivista “Verifiche” gennaio febbraio 1994