Vincenzo Consolo

Conosce, Turi, la mia curiosità per le carte, i documenti e, quando gliene capitano, me ne porta. Mi porta volantini, opuscoli, manifesti. M’è arrivato, stamattina, con la fotocopia di un ordine di perquisizione a carico di un suo amico, lì di porta Venezia. Mentre lo leggo, Turi racconta, con quel suo modo lento di parlare, quel suo linguaggio allusivo, quelle sue parole dove, chissà perché, le di diventano ti (facento, Tigos, porco tiodice), di quanto è avvenuto nella casa di questo suo amico, alle quattro del mattino, con poliziotti sulla strada, sulle scale, sulla ringhiera, e sei o sette che entrano, mitra spianati e giubbotti antiproiettile, tirano giù dal letto lui, moglie e figlio di tre anni, buttano tutto all’aria in quell’unica stanza; di come in questi giorni, in queste notti, nel quartiere, è un continuo irrompere di polizia.

Ma Turi, questa mattina, di prima mattina, è venuto a trovarmi per altro, non per il documento. Ha nelle mani un pacco, avvolto nei giornali. Lo posa sopra il tavolo. «Apri,» mi dice «apri» e sorride furbo, socchiudendo quei suoi occhi sporgenti e guardando di traverso. Turi è piccolo e magro, sarà alto meno di un metro e sessanta e peserà quarantasette-quarantotto chili: a trent’anni, ha l’aspetto gracile e minuto di un adolescente. Ed è nero, neri i capelli e la pelle olivastra, la fronte bombata, le guance scavate e i baffetti appuntiti che gli vengono giù agli angoli della bocca: un piccolo magrebino. Era tutto sdentato, i denti glieli ha fatti mettere mia moglie da una sua amica dentista. Dopo che ha messo i denti, Turi non è che sia ingrassato di tanto, è riuscito però a trovare la ragazza, Sabina.

Svolgo il pacco, tiro via i giornali, e appare la borraccia, la bellissima borraccia di Turi. È una maiolica a fondo avorio e con decorazioni a tralci azzurri, verdi, ocra e marroni. È a forma di libro, con la bocca e due piccoli manici sul taglio superiore. È questo l’unico oggetto, l’unico ricordo che Turi s’è portato dal paese, da Sciacca. Apparteneva al padre di suo nonno e questi forse l’ha avuto da suo padre o da suo nonno: è proprio un pezzo antico. L’avevo vista, questa borraccia, a casa di Turi, sul piano di plastica del tavolo, ne ero rimasto affascinato. “Se la vendi,” gli avevo detto “dillo prima a me.” Era il ‘70. Andavo in quel periodo a casa di Turi e riempivo fogli su fogli col racconto della sua vita, prima in Sicilia e poi a Milano, volevo farne un libro, un racconto su un immigrato siciliano a Milano, su un contadino che diviene operaio. Idea poi abortita, ché della parte milanese, della parte operaia, io non avevo – essendo anch’io immigrato e “contadino” – e non ho ancora, malgrado lo stare a Milano e i documenti che leggo, alcuna memoria: si può mai narrare senza la memoria?

Turi era diventato allora, in fabbrica, un personaggio, un simbolo. Per irumori e la nocività, s’era ammalato, s’era esaurito. S’assentava spesso dal lavoro per malattia. La direzione voleva farlo dichiarare pazzo e licenziarlo, ma riuscì solo a fargli firmare le dimissioni. I compagni allora s’occuparono del “caso”. La faccenda andò a finire in tribunale e Turi venne reintegrato nel suo posto di lavoro. Turi ha resistito in fabbrica fino all’anno scorso, poi s’è licenziato e ha preso la liquidazione. Con questa, s’è comprato un camioncino e s’è messo a fare trasporti. Ma i soldi della liquidazione non gli sono bastati, ora gli scade una cambiale ed ecco la ragione della sua venuta stamattina con la borraccia. Gliela pago, a prezzo “politico”. «Meglio che ce l’hai tu, così la vetoquanto voglio» mi dice. Per fortuna non c’è mia moglie, lei avrebbe dato i soldi per la cambiale a Turi senza pretendere in cambio la borraccia. «Vergognati,» già la sento, mi avrebbe detto «vergognati! Anche dell’unico ricordo, dell’ultimo loro segno culturale voi intellettuali siete capaci di spogliarli.» Comunque, io lo dico chiaro e tondo a Turi: la borraccia è qui, sulla mia credenza del ‘700, egli può venire a riprendersela quando vuole.

Mia moglie è a Mantova, vi è andata con Maria Bellonci e un regista per i sopralluoghi al palazzo dei Gonzaga. Si dovrà fare un film da un racconto che si chiama Delitto di stato della scrittrice romana. Me lo sono letto stanotte, questo racconto, e m’è sembrato proprio bello, cupo e notturno, con pietre preziose che alla luce dei doppieri mandano bagliori da angoli di saloni, scaloni, sotterranei; con giardini-labirinti soffusi della luce di perla della luna, il cadavere di Passerino che, all’apertura dell’urna di cristallo, si disfa e si rivela un pupazzo di segatura e stracci, e il buffone Ferrandino infilzato e sepolto al posto di Bonaccolsi, sono azzeccate metafore del potere.

Usciamo; io e Turi, dobbiamo andare in banca a cambiare l’assegno. Passiamo prima dal bar della Marisa a prendere il caffè. Quello della Marisa è il bar degli egiziani. Si trova accanto a Santa Maria Incoronata, la chiesa in cotto a doppia capanna di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, con incastonato, nel pilone centrale, il Biscione, la Vipera gentile. C’è sempre lì davanti il sagrestano poliomielitico che grida contro i ragazzi che giocano al pallone sul sagrato. Il bar della Marisa ha una porta a vetri e una vetrina accanto dietro cui sono allineati vasi con le piante che prendono bene la luce, c’è anche un bel papiro alto e folto. Nella prima stanza c’è il bar, i tabacchi e la tavola fredda; nella seconda, il flipper, il juke-box e il biliardo. In questa seconda stanza stanno seduti gli egiziani, dalla mattina alla sera, gli occhi fissi nel vuoto, a bere tè nei bicchieri, a fumare, a sentire canzoni italiane o le nenie strazianti di Om Kolsoum o altre loro musiche inserite nel juke-box; qualcuno ogni tanto si mette a ballare, alzando le gambe dimenando i fianchi e facendo volteggiare sopra la testa la stecca del biliardo come fosse una spada. Stazionano qui in attesa di trovare un posto di lavapiatti, di cameriere o di scaricatore. Tutta la zona di Porta Garibaldi è piena di egiziani, abitano ammassati in vecchie case cadenti che non possono essere abbattute per i vincoli “storici” e che non vengono mai restaurate dai proprietari. L’unico, intanto, di questi egiziani, che l’à tacà su el capèl è Mahmoud, diventato l’uomo della Marisa, una biondina magra e nervosa, dagli occhi chiarissimi. Gigi, il marito della Marisa, un bauscia che parlava e parlava sempre (un impotente, dicevano tutti al bar) è sparito, non si è visto più da quando Mahmoud ha preso il suo posto dietro il bancone a manovrare la Faema, affettare salame, fare panini, servire bianchini e bitter. Ma la Marisa è lo stesso sempre nervosa, fuma una sigaretta dopo l’altra, ha lo sguardo inquieto. Forse si vergogna di questo suo amante giovanissimo e arabo. Con Mahmoud però è dolcissima. Stamattina, per esempio, a Mahmoud è scivolata dalle mani la cassettiera di legno con i fondi di caffè, che si sono sparsi tutti per terra. Mahmoud si è subito piegato a raccogliere con le mani, ma accorre la Marisa,gli affonda le dita nel testone di capelli crespi, alti come il ventaglio del flabello, lo scosta. «Non fare lo sciocco» gli dice, e si mette lei a pulire, con scopino e paletta. Mahmoud, trionfante, sorridendo ai compaesani con tutti quei suoi denti bianchi, si mette a passeggiare avanti e indietro per il bar, dondolandosi su quelle sue scarpe col tacco alto.

«Figlio di puttana!» sbotta Turi.

«Ti se’ messo a fare il razzista?»

«Ahò,» fa Turi «quello ci marcia, sfrutta…»

«E allora?»

«Ma questi non sono compagni, sono tutti per Satat, Satat, e poi scappano e vengono qua…»

«Che vuol dire? Sono immigrati, poveri, più poveri di te che hai un camion…»

«Un camion, sì, ‘sta minchia!» fa Turi risentito. «Ancora lo tevopagare e nessuno mi fa fare trasporti…»

Si capisce che Turi è invidioso dell’egiziano, invidioso della sua mancanza di preoccupazioni, e forse anche della sua altezza, delle sue spalle larghe, della sua capacità di sedurre e assoggettare la donna. Lui ha problemi con Sabina, che è compagna e femminista, che lo lascia e lo prende, va e viene da casa sua come e quando vuole. Sabina rimprovera a Turi d’essere rimasto contadino siciliano, moralista, rompiball, come tutti gli operai immigrati dal Sud, che non ammette la coppia aperta, la droga, i fricchettoni e i culi.

Il cap, il Centro di Autogestione Proletaria, nella vecchia casa occupata di corso Garibaldi, è all’esterno, stamattina, pieno di scritte rosse, di striscioni di pezza, e scritte sono tutt’intorno nella zona, fin sui pilastri di marmo dei portici di fronte, dov’ è la banca. Dicono: “no all’eroina”, “morte a chi vende morte”, “morte agli spacciatori”, “mino basta”, “fuori mino, fuori l’ero”. Mino, spiegano dei ragazzi (sono con maglioni lunghi o casacche indiane, riccioluti, con l’orecchino), è un balordo sui trentacinque anni intrufolatosi tra loro, che ha occupato una stanza e lì s’è messo a spacciare.

Lascio sulla porta del Credito Italiano Turi, con la guardia giurata che ci guarda e stringe il calcio di legno del suo pistolone alla cintola.

Compro i giornali e torno a casa a leggermeli. In terza, sul «Corriere della Sera», c’è una recensione di Moravia al libro di Nello Aiello Intellettuali e PCI. Moravia ribadisce ancora quella sua famosa distinzione tra artista e intellettuale. “Perché un artista ‘può’ anche essere un intellettuale; ma un intellettuale raramente sarà un artista” dice. E poi ancora di Vittorini e della polemica di questi con Togliatti. A me la distinzione sembra vecchia, mi ricorda l’affermazione di Pirandello: “La vita, o la si scrive o la si vive”. Che l’alternativa, oltre a valere per tutti, non solo per l’artista, dopo Marx non ha più senso. Oggi siamo tutti intellettuali, siamo tutti politici, siamo tutti “filosofi dell’azione”, come dopo Freud siamo tutti nevrotici. Il problema mi sembra che stia nel voler essere o no dentro le “regole”, nel voler essere o no, totalmente, incondizionatamente, dentro un partito, dentro la logica “politica” di un partito. Questo mi sembra il punto, il punto di Vittorini.

Riprendo a lavorare a un articolo per un rotocalco sul poeta Lucio Piccolo. Mi accorgo che l’articolo mi è diventato racconto, che più che parlare di Piccolo, dei suoi Canti barocchi,in termini razionali, critici, parlo di me, della mia adolescenza in Sicilia, di mio nonno, del mio paese: mi sono lasciato prendere la mano dall’onda piacevole del ricordo, della memoria. “Invecchiamo,” mi dico malinconicamente “invecchiamo.” Ma, a voler essere giusti, che io sia invecchiato è un fatto che non c’entra molto col mio scrivere. È che il narrare, operazione che attinge quasi sempre alla memoria, a quella lenta sedimentazione su cui germina la memoria, è sempre un’operazione vecchia arretrata regressiva. Diverso è lo scrivere, lo scrivere: per esempio, questa cronaca di una giornata della mia vita il 15 di maggio del 1979: mera operazione di scrittura impoetica, estranea alla memoria, che è madre della poesia, come si dice. E allora è questo il dilemma se bisogna scrivere o narrare. Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, con il narrare non si può, perché il narrare è rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro sulla carta. Grande peccato, che merita una pena, come quella dantesca degli indovini, dei maghi, degli stregoni:

Come ‘l viso mi scese in lor più basso

mirabilmente apparve esser travolto

ciascun tra ‘l mento e ‘l principio del casso;

ché da le reni era tornato ‘l volto,

ed in dietro venir li convenìa,

perché ‘l veder dinanzi era lor tolto. [ii]

Ed anche “di maschio femmina” diviene come Tiresia, il narratore. Squilla il telefono ed è un mio amico, corrispondente da Parigi di un settimanale. È furioso perché a un suo articolo sulle giornate parigine di quel professore di Padova arrestato in aprile, dove diceva, fra l’altro, che il tizio amava andare ogni tanto in locali di arabi (egiziani?) a sentire musica e vedere ballare, avevano in redazione messo come titolo Le manie del professore.

Però il narratore dalla testa stravolta e procedente a ritroso, da quel mago che è, può fare dei salti mortali, volare e cadere più avanti dello scrittore, anticiparlo… Questo salto mortale si chiama metafora.

Quando sono da solo mi sfogo a mangiare le cose più salate e piccanti. Evito finalmente la minestrina, la paillardina e la frutta cotta. Mangio bottarga, sàusa miffa, olive con aglio e origano, peperoncini, caciocavallo, cubbàita…[iii] Poi, nel pomeriggio, non c’è acqua che basti a togliermi la sete.

Nel pomeriggio mi telefona lo stampatore di via Ciovasso. Dice che il secondo quaderno di Gli amici della Noce, dov’è un mio racconto, Il fosso, è pronto, che posso andare a ritirarlo.

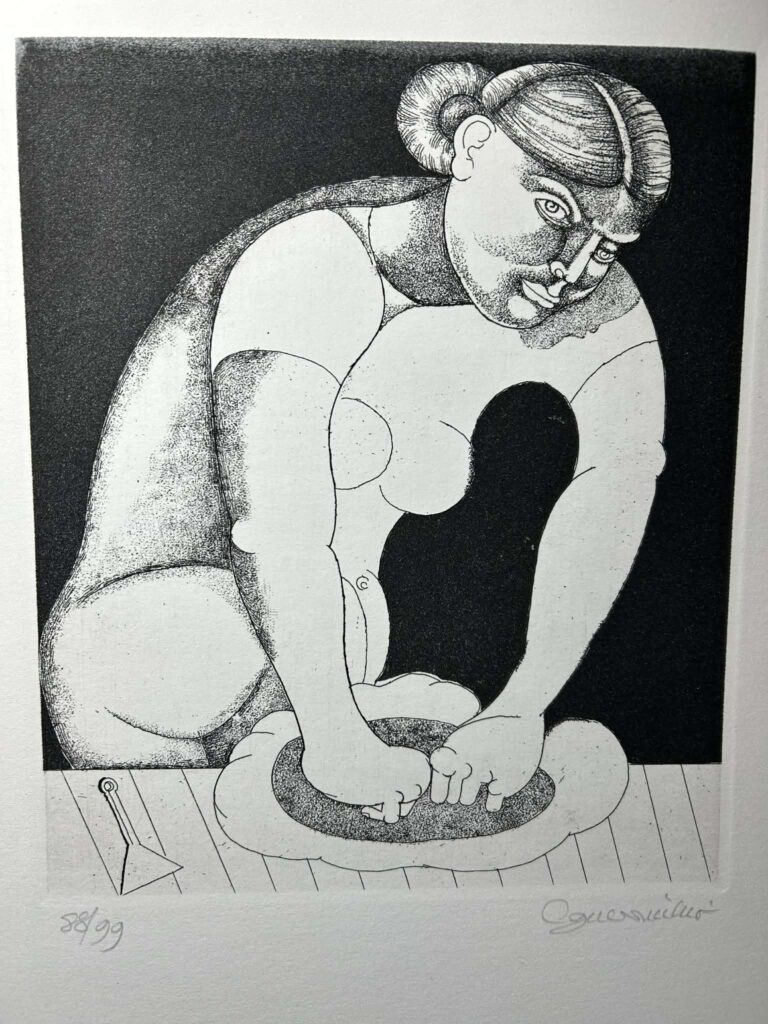

La stamperia è un grande stanzone con grandi vetrate, dove lavorano il vecchio sciur Bianchi, in gabanella nera e grembiulone grigio sopra, ed Eftimio e Boris, due giovani slavi che frequentano l’accademia di Brera. Tra i torchi e i banconi, i tre spalmano colori sulle pietre, sulle lastre, immergono negli acidi, puliscono rulli con le garze, stendono ad asciugare alle corde con le mollette, come fossero panni, prove di acquetinte, acqueforti, lito. Nello sgabuzzino, lo stampatore mi fa vedere i quaderni. Il mio racconto è illustrato da una incisione di Guerricchio. Guerricchio è un pittore di Matera, era amico di Carlo Levi e Rocco Scotellaro. Dipinge contadini, bambini che giocano, donne alle finestre, sui terrazzi, dipinge i Sassi com’erano una volta, quando la gente vi abitava, non come sono adesso, una gravina deserta, un ossario calcinato, un reliquiario profanato dai gechi e dalle ortiche. Anche Guerricchio attinge alla memoria. Vive nella sua Matera e viaggia, va a Roma, viene a Milano, racconta aneddoti ed esplode in risate stridule. Sembra che ghigni del suo mondo trapassato, della sua memoria.

Con le mie copie del quaderno sottobraccio, ritorno a casa. Incontro Francesca in via Solferino. Mi dice, con quel suo modo sottilmente ironico, scuotendo la testa con quei suoi capelli lisci che le incorniciano il bel viso ovale: «Non vai alla festa stasera?». Io non so di che festa si tratti e allora lei mi racconta che il direttore di un quotidiano romano è venuto a Milano per testimoniare in tribunale a favore di una scrittrice che è stata querelata da persone di cui parla in un libro. È venuto su, il direttore, ma ha voluto gli si organizzasse in casa dell’editore una festa, con belle donne, bella gente. «Che peccato che tu non ci vada!» fa Francesca sorridendo, strizzando i suoi occhi grigi con macchioline dentro. Francesca naturalmente voleva alludere a quella volta, la prima e l’ultima, che andai in casa di questo editore, nel lontano ‘69, per una festa in onore di Saul Bellow, di passaggio a Milano. M’ero portato appresso un mite e dimesso poeta cecoslovacco, anche lui di passaggio in quei giorni a Milano. Si chiamava Vladimir… (il cognome lo taccio, non si sa mai… Anzi, si sa). Di lui non ho avuto più notizie, non so che fine abbia fatto. C’eravamo messi in un angolo. Spesso Vladimir s’alzava, andava al buffet e tornava con piatti di cibi prelibati, sformati, pesci lessi, arrosti, che divorava velocemente. Ci passavano davanti bellissime donne, eleganti, vestite alla russa, alla cinese. Ci scorse poi la padrona di casa, la moglie dell’editore, levigata, lucida, si avvicina e ci saluta con grande effusione come fossimo stati, io e Vladimir, suoi vecchi amici o gli autori più venduti della sua Casa. Poi fa, rivolta a me: «Lei è sudamericano, signor Console?» «No» dico, e lei si allontana, delusa. Fu verso la mezzanotte che successe il fattaccio. Vladimir, oltre ad aver mangiato, aveva anche molto bevuto. Ma egli era mite e mite rimaneva, triste anzi, anche con tutto l’alcool che aveva in corpo. Non fosse stato per quello scultore. Si siede vicino a noi e, quando scopre che Vladimir è cecoslovacco, si mette a dire che bene avevano fatto i russi ad arrivare a Praga coi carri armati: cosa voleva questo Svoboda, questo traditore di Dubcek? Vladimir divenne una furia. Afferrò lo scultore per il petto, cominciò a scuoterlo, a picchiarlo, urlando nella sua lingua, insultandolo. Tutti accorsero, si ammassarono attorno a quei due che si picchiavano e a me che cercavo di separarli. Poi, rosso di vergogna come fossi stato io la causa di tutto, riuscii a trascinare per la giacca il poeta praghese, a passare in mezzo a tutti nel grande salone (scorsi un attimo Bellow, roseo, bianco, le mani in tasca, che ci guardava e sorrideva divertito), a guadagnare la porta.

Il mio studio è una stanza con tre pareti rivestite di libri, anche nello spazio tra i due balconi vi sono libri (dal balcone, giù in fondo alla strada, oltre i due caselli daziarii della Porta, vedo il famedio del Cimitero Monumentale, dove al centro, sotto la cupola, è il sarcofago di Manzoni) e libri si accumulano per terra e sul baùle di canne che fa da tavolino davanti al divano-letto. Le librerie sono degli scaffali aperti di legno grezzo, comprati alla Rinascente, e la polvere si accumula sui libri, penetra tra le pagine, li invecchia precocemente. Sui ripiani degli scaffali, davanti ai libri, appoggio oggetti: temperini, uccelli di legno, teste di pupi siciliani, pezzetti di ossidiana, di lava, conchiglie… Sull’unico spazio vuoto, alle spalle del mio tavolo di lavoro, ho appeso i “miei quadri”: un disegno di un San Gerolamo nella caverna, nudo, seduto a terra, intento a leggere un libro appoggiato sulle ginocchia, un gran leone dietro le spalle e un teschio vicino ai piedi; un libro aperto, con le parole cancellate con tratti di china e una sola in parte risparmiata, raccon,incollato e chiuso in una teca di plexiglas, opera di un artista concettuale; due planimetrie secentesche, di Palermo e di Messina, strappate dal libro di Cluverio Siciliae antiquae descriptio. Questo dei libri antichi strappati, dei libri bruciati, dei libri perduti è un fatto che mi ossessiona. Ossessiona al punto che sogno sempre di trovare libri antichi, rotoli, cere, tavolette incise. Una volta mi sono calato dentro un’antica biblioteca sotterranea, forse romana, dove, ben allineati nelle loro scansie al muro, erano centinaia e centinaia di rotoli: cercavo di prenderli, di svolgerli, e quelli si dissolvevano come cenere. Un mio amico psicanalista, al quale ho raccontato questo mio sogno ricorrente, mi ha spiegato che si tratta di un sogno archetipico. Mah… Fatto è che mi appassionano i libri sui libri, sulle biblioteche, sui bibliofili. E il libro che leggo e rileggo, come un libro d’avventure, è Cacciatori di libri sepolti. Come in questo tardo pomeriggio di maggio, qui nella mia stanza al terzo piano di una vecchia casa di Milano. A poco a poco non sento più il rumore delle macchine che sfrecciano sui Bastioni, mi allontano, viaggio per l’Asia Minore e l’Egitto, sprofondo in antichità oscure, indecifrate. M’immagino che nel futuro, fra cinquanta, cento o più anni, i biblio-archeologi non scaveranno più sotto i tell[iv] alla ricerca dei Libri, ma sotto montagne di libri, sotto Alpi, Ande, Himalaia di carta stampata, alla ricerca del Libro. Quindi è la volta di Ninive, della biblioteca di Assurbanipal, e di Ebla, delle quindicimila tavolette d’argilla incise dell’archivio di stato eblaita. Mi sembra di sentire tutto il caldo del deserto siriano, in viaggio tra Aleppo e Tell Mardikh. Sugli scavi, il glottologo, lo scopritore della lingua eblaita, con fare complice, dopo segni d’intesa dietro le spalle dell’archeologo e dei suoi assistenti, mi conduce di nascosto fino a un piccolo vano della corte. In un angolo, dove l’ombra di un muro taglia l’abbaglio del sole sulle pietre bianche del pavimento, scosta un cespuglio di cardi e di rovi secchi che nascondono una piccola botola. Il glottologo alza la botola, affonda le mani nella bocca buia del pozzetto e tira fuori tavolette d’argilla. “Sono testi letterari” mi dice, e allinea sul pavimento le argille, le compone in un gioco di puzzle come una pagina di grande libro. “È un racconto,” dice “un bellissimo racconto scritto da un re narratore… Solo un re può narrare in modo perfetto, egli non ha bisogno di memoria e tanto meno di metafora: egli vive, comanda, scrive e narra contemporaneamente…” E punta l’indice su quei bastoncini, su quella stupenda scrittura cuneiforme e sta per cominciare a tradurmi…

Tutto si frantuma, svanisce ai terribili colpi che sento alla porta. Mi alzo di soprassalto e corro alla porta ad aprire. Irrompono, mitra spianati, modi feroci; si dirigono subito nel mio studio. Mi appiattisco, mani in alto, contro la parete, sotto il disegno di San Gerolamo. Mentre uno mi sta a guardia, con l’arma contro il petto, gli altri si mettono a buttare giù i libri dagli scaffali con grandi bracciate. È una frana, un terremoto. Si ammucchiano sul pavimento, tutti quei libri, loro vi passano sopra con gli scarponi. Nuvolette di polvere vengono su dai mucchi come da piccoli vulcani. Finita la perquisizione, sulla porta, il capo, ghignando, mi consegna un foglio. Lo afferro, leggo: “Procura della Repubblica in Milano. Il pm letto il rapporto… in data… della Tigos...” «Lo conosco, quest’ordine, lo conosco…» dico balbettando. «Lo sappiamo» risponde quello. «E sappiamo che tu scrivi, che narri di Milano… Mannaggia, ci mancano le prove!» e con la mano, scendendo le scale, mi fa capire di non dubitare, che prima o dopo le troveranno, le prove. Sul pianerottolo, affacciandomi, grido giù nella tromba delle scale: «Non è vero, io non so scrivere di Milano, non ho memoria…». Giù, in fondo, spunta la faccia di Turi, nera, con la bocca sdentata e incorniciata da quei baffettini neri, che grida verso l’alto: «E la borraccia, ah, il libro di terracotta tovel’hai messo?».

La voce di Turi è subito sopraffatta da stridore di freni, sgommate, strepito acuto di sirene. Mi precipito al balcone e giù, oltre i Bastioni, verso il Cimitero Monumentale, sfrecciano a tutta velocità, con il loro lampeggiare viola, tre o quattro alfette: Cristo, cosa sarà successo ancora, cosa sarà successo?!

[i] «Il Messaggero», 17 luglio 1980. Il racconto esce in versione francese: Un jour comme les autres, «Le Monde Diplomatique», luglio 1980; e spagnola: Un día como tantos, «Le Monde Diplomatique», 1980. Lo stesso testo è ripreso in Enzo Siciliano (a cura di), Racconti Italiani del Novecento, «I Meridiani», Milano: Mondadori, 1983, pp. 1430-1442. Ancora in francese compare: Un jour comme les autres, «Échos d’Italie – écritures», [Université de Liège Les Éperonniers – Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles], 3-4, Automne, 1992. Il racconto è infine ripubblicato in Enzo Siciliano (a cura di), Racconti Italiani del Novecento, «I Meridiani», vol. 3, Milano: Mondadori, 2001, pp. 392-403.

[ii] Dante, Inferno, XX canto, versi 10-15. Le note al racconto sono riprese da 19831, 2001.

[iii] sàusa miffa: interiora di tonno salate; cubbàita: torrone di zucchero e sesamo.

[iv] tell: collina, collinetta.