Quasi tutta l’estate dell’89 Leonardo Sciascia la trascorse a Milano, in un appartamento di via Solferino. Oltre che a dolorose, spossanti cure mediche, quell’uomo paziente e tollerante doveva anche sottoporsi a quotidiane, numerose incursioni di amici e conoscenti, me compreso. Era, insomma, Sciascia – coscientissimo dello stato e dello stadio della sua malattia (e già ne aveva dato, prima di ogni diagnosi medica, esatto ragguaglio nell’appena pubblicato Il cavaliere e la morte) e del suo prossimo fatale esito -, era nella situazione dell’Ivan Il’ic di Tolstoj, da lui del resto, e pour cause, citato nell’ultimo suo racconto, nella sua sotie: ci vedeva sfilare, noi tutti attori dell’assurda commedia che deve apparire la vita a chi dalla vita sa che si sta allontanando, che è sul punto di staccarsi, generosamente sopportando d’ognuno la maschera, il costume, la recitazione, le movenze, tutto il resto. Ma una mattina – una luminosa mattina di fine luglio, in una Milano semievacuata per le vacanze e restituita a una più tranquilla, fisiologica tensione – Sciascia poté assistere a un vero spettacolo: al cinema Odeon di via Santa Radegonda, al film di Giuseppe Tornatore Nuovo Cinema Paradiso.

Nelle poltrone azzurre, al centro della vasta sala deserta di quell’elegante cinema in uno stile tra assiro-babilonese e liberty, lo scrittore, la moglie e un gruppetto d’amici assistemmo dunque a quella proiezione. Alla fine della quale, riaccesesi le luci, restammo muti e fermi ai nostri posti per la commozione che il film ci aveva dato, ma ancor di più per l’imbarazzo di fronte alla più profonda, e più evidente, commozione di Sciascia. Per il quale quella mattutina e privata proiezione era stata apparecchiata perché egli del film potesse scrivere. E ne scrisse, magistralmente, memorialmente e poeticamente, su un quotidiano (lo scritto, intitolato C’era una volta il cinema, con altri, è confluito poi nel libro Fatti diversi di storia letteraria e civile).

« Un uomo che sta oggi per varcare la fatidica soglia dei settant’anni e che i primi dieci – gli indelebili anni dell’infanzia – ha passato in un piccolo paese, isola nell’isola, della Sicilia interna, senza, in quei primi anni, mai allontanarsene, ha da inventariare ricordi ben diversi per quantità, qualità e significati, di quelli di ogni altro suo coetaneo che quei primi anni li ha passati in città più o meno grandi, in paesi affacciati al mare o toccati da strade e ferrovie di grande transito». Così esordiva. Ora (ma non possiamo prima non fare cenno a quella « fatidica soglia dei settant’anni » che il fato allo scrittore non concesse di varcare), nell’inventario dei ricordi di Sciascia c’è naturalmente anche il cinema (come c’è nell’inventario dei ricordi del giovane regista Giuseppe Tornatore o in quello di suo padre – volendo restare nell’ambito o nell’aura memoriale di un piccolo paese siciliano, che nel caso dei Tornatore è Bagheria, e volendo misurare il tempo per scansioni generazionali).

« … affiorò su un grande lenzuolo alzato in piazza con supporti di fortuna, il primo film che il paese avesse mai visto; … La macchina di proiezione funzionava ad acetilene: alla costruzione di una centrale elettrica nel paese avevano appena cominciato a lavorare. … Per l’elettricità, o in coincidenza col suo avvento, finì nelle zolfare il lavoro minorile, finì l’impiego di asini e muli per la molitura di zolfo e salgemma, l’acqua zampillò dalle pompe invece che venir su secchio a secchio; … E venne il cinematografo. Il piccolo, delizioso teatro comunale diventò (e ne ebbe lenta devastazione) cinema. … Si era, credo, nel 1929. Non ricordo con quale film si inaugurò il cinema: ma ne rivedo, vago e intermittente come nei sogni, dei primi piani con la faccia di Jack Holt ».

La memoria, i ricordi. Quanto più lontani nel tempo, tanto più frammentati, intermittenti come i sogni, come fotogrammi isolati di un film: la memoria come il sogno; il sogno come il film. E quello raccontato da Giuseppe Tornatore con Nuovo Cinema Paradiso non è che la memoria, il sogno del cinema di un fanciullo di un’estrema periferia. O meglio, il sogno, crediamo, del padre del regista trentatreenne, ché l’epoca in cui il film si colloca – come si legge anche nella citazione di una certa filmografia popolare – è del secondo dopoguerra, degli anni all’incirca a cavallo tra il ’50 e il ’60. Rispetto ai quali, un decennio più indietro è collocata anche la mia memoria del cinema (se posso pretestuosamente affiancare memoria a memoria, sogno a sogno). E mentre la memoria riporta Sciascia, con gli esordi e i primordi del cinema a Racalmuto, all’avvento dell’elettricità che libera il paese da tante fatiche e penurie sociali, da tante schiavitù e da immemorabili paure (avvento che avrebbe meritato giusta celebrazione con la messa in scena, al teatro comunale, del famoso ballo Excelsior con i suoi « quadri » de Il genio dell’elettricismo e degli Effetti della Elettricità), la memoria del cinema, dei primi film visti al mio paese sul finire degli anni Quaranta – La corona di ferro e Luciano Serra pilota, Maddalena zero in condotta e Agguato sul fondo, L’eredità dello zio buonanima e San Giovanni decollato -, con i fotogrammi raccattati sotto la finestra della cabina di proiezione del cinemino dell’oratorio dei Salesiani, la memoria mi riporta al tempo dell’arrivo delle truppe americane in paese, periodo in cui, agli spezzoni di pellicola incendiata per gioco si sovrappone l’incendio di polvere da sparo o di miccia bianca e a strisce come tagliatelle, che i soldati, assieme a cartucce e ad altri ordigni micidiali, lasciavano nei luoghi dei loro accampamenti a disposizione di noi ragazzi, per i nostri giochi proibiti.

Di sogni parlavamo. Se da Bagheria – o da Giancaldo, come il paese è chiamato nella sceneggiatura qui pubblicata – e da Racalmuto ci spostiamo verso più grandi città, verso capitali e centri di cultura come Parigi o Vienna; se dal 1929, o dal ’50 o ’40, andiamo indietro nel tempo fino al 1895, vediamo che l’equivalenza film-sogno non è poi così forzata o peregrina: il 1895 è l’anno della nascita, dal padre Louis Lumière, del cinema (del 1899 è L’affaire Dreyfus di Méliès, il primo lungometraggio della storia del cinema); il 1895 è l’anno della nascita, dal padre Sigmund Freud, della psicanalisi (in quest’anno lo scienziato pubblica Studi sull’isteria e cinque anni dopo L’interpretazione dei sogni). Casualità, certo, coincidenze, ma che ci servono intanto ad avvalorare quanto noi vogliamo credere. E pur rischiando di scivolare in psicologismi e in sociologismi d’accatto, non possiamo non dire quanto sia stato socialmente o psicologicamente salutare, più che nelle grandi città, in piccoli paesi come quelli siciliani, dalla vita sociale difficile, accidentata, un sogno vissuto collettivamente come il cinema (il cinema che subentrava così all’opera dei pupi o al contastorie); in paesi in cui le uniche occasioni di comunicazione sociale erano le feste religiose o le elezioni politiche (quando si celebravano).

« Buona sera a tutti! » saluta a voce alta il 1° Vecchio entrando al cinema; e il 2° Vecchio: « Bona salute a tutti! »; e il Pubblico: « Ssssssss! Ssssssss! Silenzio! »; e i Bambini: « Aurr! Aurrrrrr! » facendo il verso al leone della Metro Goldwyn Mayer che ruggisce dallo schermo; e un signore, dalla galleria, che sputa in platea, mentre, di rimando, Voce platea che gli urla: « Cornuto!!! ». E si potrebbe continuare con gli esempi di comunicazione esilarante e liberatoria, dentro il cinema, fuori, nella piazza del paese.

Di cosa parla questa sceneggiatura, questa trama del film di Tornatore? Parla della storia di un cinema di paese, il Cinema Paradiso, distrutto da un incendio, e del ricostruito Nuovo Cinema Paradiso. Ma parla insieme della storia del cinema vista dall’angolazione di una piccola comunità meridionale, che è insieme storia della comunità stessa e storia di singole vite umane: dell’operatore Alfredo che, per l’incendio del cinema, diviene cieco; storia del piccolo Salvatore, orfano del padre disperso in Russia, e della madre, della sorella, dei compagni di scuola… Storia soprattutto dell’educazione sentimentale del bambino protagonista, della nascita del suo « sogno » cinematografico e, cresciuto, del sogno d’amore per Elena: due sogni, sembra dire il regista, in conflitto, dove uno dei due deve soccombere, deve essere sacrificato. E Salvatore, per istigazione di Alfredo – sostituto padre del bambino, guida e maestro di vita e di arte, cieco veggente che scopre nell’apprendista vocazione e talento -, di Alfredo che ambisce a far passare il protagonista dal ruolo artigianale di distributore di sogni (operatore) al ruolo artistico di creatore di sogni (regista), Salvatore sacrifica, in apparenza per fortuito caso, per un involontario mancato incontro con Elena, il sogno d’amore e parte, lascia la famiglia, gli amici, il paese, l’isola e si trasferisce a Roma dove realizzerà il suo sogno d’arte, diventerà regista stimato e affermato. Ritorna, il nostro eroe, nei luoghi della sua infanzia, dopo trent’anni, per assistere ai funerali di Alfredo; ritorna per raccontarci, in una lunga digressione, in totale flash-back, la sua storia, la storia del Nuovo Cinema Paradiso, della sua fine, della fine del cinema.

Una narrazione, questa di Tornatore, altamente metaforica (sta in questo, crediamo, il segno della sua autenticità, della sua universalità), dal tono lirico-evocativo continuamente controllato dall’ironia, aperto spesso a soluzioni, ed invenzioni poetiche. Ma è insieme un racconto di tristezza, di rimpianto per un mondo, per una società che sta perdendo o che ha già perso la capacità e il bisogno, dentro la notte della sala cinematografica, di sognare collettivamente, di ricreare, con l’immaginazione, capire e riscattare, attraverso quelle ombre che si muovono sopra il lenzuolo bianco, la vita. Una società che sta perdendo la notte, il buio, la grotta Platonica dove, sulla parete, nascono le ombre, le illusioni, i sogni, illuminato com’è ormai tutto il nostro tempo da una continua, lattiginosa, elettronica luce indifferente.

In quel giorno di luglio, in quel cinema Odeon di Milano, dove ho assistito con Sciascia alla proiezione del film Nuovo Cinema Paradiso, al riaccendersi delle luci in sala, ho letto, sopra la cornice del grande schermo bianco, questa scritta: « EX TAENEBRIS VITA».

Tenebra, notte come cuna del sogno, del cinema, dell’arte. Arte come memoria, come proiezione della vita.

Milano, 15 aprile 1990

Tag: Einaudi Editore

La ferita dell’aprile

Introduzione

di Gian Carlo Ferretti

Una voce di ragazzo irriverente, con un disincanto e un’ironia (e sarcasmo) già matura, racconta esperienze di umili affascinanti lavori presto vietati, di piccole e più o meno innocenti avventure antistituzionali, di calde solidarietà giovanili, all’interno di una struttura educativa cattolica chiusa e repressiva. La realtà narrata è quella di un paese siciliano all’indomani dell’ultima guerra, con un passato e un presente di vita stenta, dolorosa: tra lavori duri, poveri svaghi, refezioni della San Vincenzo, e potenti locali, clientele, omaggi servili. È questa la trama immediata ed esterna della Ferita dell’aprile, pubblicato per la prima volta nel’63, nella collana mondadoriana del Tornasole diretta da Niccolò Gallo e Vittorio Sereni. Una trama che potrebbe far pensare frettolosamente a un romanzo di ritardata tradizione neoverista. Mentre esso è molto di più e di diverso: anche nel senso che la linea narrativa isolana (De Roberto-Pirandello-Brancati-sciascia) cui Consolo sembra rifarsi, al tempo stesso con partecipazione e distacco critico, è quella più profondamente segnata dalla crisi e dal superamento della tradizione naturalista e verista; ma soprattutto nell’altro senso, che in quella trama Consolo immette con forza fin dall’inizio una carica problematica e sperimentale di non provvisoria modernità (che può richiamare perciò, rispettivamente, Sciascia e Gadda). Riletto oggi, questo suo romanzo non si conferma soltanto come uno tra gli esordi più promettenti degli ultimi decenni, ma altresì come l’avvio di una ricerca (nel clima delle sterili dicotomie tradizione-avanguardia degli anni Sessanta) di grande futuro. Un romanzo, insomma, che affronta già consapevolmente il problema del potere, considerato in tutte le sue più vistose e sottili implicazioni: l’insensatezza mascherata da formalismo (l’Istituto con le sue regole), il privilegio e la privazione del sapere (gli «alletterati » e gli altri, il Nord e il Sud), la carica liberatoria della diversità (soprattutto giovanile), e un impasto plurilinguistico sempre funzionale al discorso, tra una registrazione del parlato con intento deformante e caricaturale e un’intensa contaminazione di dialettalismi e gergalismi (e detti popolari) siciliani. Mentre sembra addirittura preannunciarsi il motivo centrale di Lunaria: Il faro di Cefalù guizzava come un lampo, s’incrociava con la luna, la trapassava, lama dentro un pane tondo: potevano cadere sopra il mare molliche di luna e una barca si faceva sotto per raccoglierle: domani, alla pescheria, molliche di luna a duecento lire il chilo, il doppio delle sarde, lo sfizio si paga; correte, femmine, correte, prima che si squagliano. Nella Ferita dell’aprile dunque, l’Istituto, la funzione religiosa, il cappellano militare appena tornato dalla campagna di Russia, la veglia funebre, e via via le altre vicende e feste e cerimonie paesane vengono osservate e descritte con un atteggiamento irridente, insofferente e caricaturale, come proiezioni o rappresentazioni di un mondo adulto di vuoti e fastidiosi doveri, di rituali senza senso, di inerti faziosità e dogmatismi, di colpevoli ottusità e ipocrisie, che già allude a un sistema di poteri e storture, subalternità e divieti ben più diffuso e feroce. Consolo si avvale di una discriminante giovanile, fondata sulla disobbedienza demistificatoria o sull’avventura trasgressiva, per impostare un discorso di ben più alte ambizioni e obiettivi. Il rapporto tra adulti educatori e giovani educati si vien configurando sempre più come un conflitto tra repressori e ribelli tout court, in un crescendo di spietata e cupa durezza. Ecco allora che la rappresentazione ironico-divertita diventa via via deformazione comico-tragica, come nella pagina sulla camera ardente di Squillace padre, con il Seminara che si prende «pure lui le condoglianze coi baci per lo sbaglio che il morto avesse un altro figlio», e con «la vecchia strologa» che provoca sinistri scoppi di ilarità. I giochi non sono soltanto una discriminante tra piccoli e grandi, ma arrivano quasi a segnare una sorta di confine tra la vita, l’allegria, e l’immobilità, la morte: «un passovolante fermo, fa caso come un uomo allegro che muore d’un solo colpo […], come un amico andato in seminario e lo ritrovi chiuso e distaccato». Le fantasticherie ribelli e liberatorie dei ragazzi si fanno sottilmente vendicative, quasi perverse: fino a immaginare i superiori imprigionati per il collo da un tagliente filo d’acciaio. Anche la politica, le elezioni del 18 aprile 1948 vengono sentite e rappresentate come “cosa dei grandi”, come esperienza fondamentalmente estranea rispetto alla discriminante giovanile della vera trasgressività e libertà. Certo, Consolo manifesta una trasparente e intensa solidarietà per i caduti di Portella della Ginestra, o per le umili vittime dell’ingiustizia e sopraffazione proprietaria, ma tende a investire il livello istituzionale della lotta politica di una sostanziale sfiducia, all’interno di una storia che gli appare immutabile e insensata, mentre la sua simpatia per i Mùstica padre e figlio, comunisti emarginati, prefigura piuttosto il motivo di una diversità rintracciabile a tutti i livelli della vita sociale e intellettuale. Il Mùstica figlio, del resto, è l’unico che non chiami «zanglé»* Scavone (il protagonista e io narrante del romanzo), che non lo rifiuti in quanto diverso; viene scelto insieme a lui per la parte di selvaggio nella recita dell’oratorio («danzavamo il peana di morte per i preti legati ai tronchi di banano») in una versione satirico-grottesca di quella diversità e di quella tensione vendicativa; è l’amico più amato da Scavone e il principale suo compagno di avventure e di ribellione; e ne viene mitizzato come «un condottiero, di quelli delle storie d’Omero». Dove Consolo riprende con tratti di nuova efficacia il motivo novecentesco del grande amico, ragazzo o adulto, ma caratterizzato sempre da una consapevolezza protettiva, intrinseca maturità, spregiudicata saggezza. Non è certo un caso che nel romanzo le eccezioni adulte riguardino personaggi in qualche modo anomali, e in quanto tali visti con simpatia: come lo zio-padre e convivente della madre vedova, o il prete-ragazzo don Barrajo, o la donna orba frequentata segretamente dal giovane Mùstica figlio. Figure amorevoli o protettive nei confronti del mondo giovanile, e comunque estranee al mondo adulto del divieto e dell’oppressione, se non addirittura trasgressive

esse stesse. Ma nel rapporto di forze, nella guerra mascherata tra adulti e ragazzi, educatori e educati, normali e diversi, si vien delineando una vulnerabilità di fondo dei secondi rispetto ai primi, una insidiosa inesorabile prevalenza del potere in sostanza rispetto ai suoi piccoli oppositori: Consolo spiega altrove che «Zanglèi erano chiamati […] gli abitanti di San Fratello », e definisce «il sanfratellano, l’antico gallico o medio latino di quella colonia lombarda» (Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milano 20129, pp. 122 e 121). Ero capace di sfuggire ai grandi, stare diffidente, muto, chiuso nel mio guscio e fare il morto come la tartaruga stuzzicata con la verga, ma poi, solo che uno mi parlava buono, mi faceva un sorriso, subito m’aprivo, parlavo più del giusto, col risultato amaro, costante, di pentirmene, rimproverarmi per aver parlato. Più precisamente, l’inevitabile ingresso del ragazzo nel mondo adulto sottintende la sconfitta di ogni ribellione e trasgressività, la fatale caduta di ogni specificità e diversità (gli stessi adulti anomali scompaiono silenziosamente dalla scena, dopo più o meno brevi apparizioni: quasi figure transeunti e sconfitte anch’esse). “Diventare grande”, insomma, nonostante tutto significa snaturarsi in un mondo estraneo e nemico. Il passaggio coincide con l’uscita dall’Istituto, che segna appunto la fine della giovinezza e al tempo stesso l’abbandono di un luogo nel quale era pur possibile battersi e disobbedire, mentre nel mondo di fuori la discriminante giovanile-trasgressiva non avrà né senso né forza: anzi, si svuoterà di fatto.

Dice infatti il protagonista narrante, dopo la cacciata del Mùstica dall’Istituto e la partenza di Vittorio Seminara per il seminario: Ancora un altro aveva varcato il cancello ed era uscito sulla strada per non tornare mai più all’Istituto. E non pensavo, no, che guardando sul portone quel vestito grigio che spariva a palmo a palmo per la scalinata, dopo Filippo e Vittorio sarei stato io a lasciare l’Istituto: così carusi ancora, la vita ci tracciava già le vie. Il titolo del romanzo allora, più che riferirsi alla emblematica “ferita” politica del 18 aprile, sembra alludere alla ferita della giovinezza come esperienza vulnerabile nel suo necessario passaggio alla maturità, o invece come ferita aperta dal mondo giovanile nel mondo istituzionale adulto, ma ben presto rimarginata e cancellata. Il finale è dunque segnato dal pessimismo e dalla sconfitta. Consolo riaprirà il discorso all’interno stesso del mondo adulto e al di là di una discriminante giovanile oggettivamente sconfitta (con un processo di approfondimento e superamento, anche, di un certo autobiografismo). Il discorso sul potere e sulle sue implicazioni, anzi, andrà ben oltre, fino a investire alle radici il rapporto tra insensatezza e ragione, normalità e diversità, privilegio e privazione del sapere: in una rivisitazione (dopo il secondo dopoguerra novecentesco della sua opera prima e il Risorgimento ottocentesco del Sorriso dell’ignoto marinaio) di quel secolo dei lumi nel quale nascono alcune di queste fondamentali contraddizioni, e in un sottile ritornante contrasto con alcune fasi di facile ottimismo collettivo degli ultimi decenni. Il leitmotiv del suo successivo romanzo del ’76 è quello del sorriso «pungente, ironico, fiore d’intelligenza e sapienza » dell’Ignoto di Antonello da Messina, nel quale si specchiano sia l’intelligenza e azione rivoluzionaria del fuoruscito quarantottesco Interdonato, tornato in Sicilia a combattere

i Borboni, sia l’intelligenza divisa del barone di Mandralisca, liberale cospiratore e al tempo stesso cultore di studi scientifici del tutto disinteressati, trasgressore della sua classe e al tempo stesso accomunato

a essa da rituali vuoti e segrete follie. Proprio nel Mandralisca matura ed esplode (coinvolgendo poi lo stesso Interdonato) la crisi di una razionalità

e cultura nonostante tutto privilegiata, anche quando si schiera dalla parte degli oppressi e analfabeti, e la consapevolezza di una sostanziale impotenza dell’intellettuale aristocratico-borghese illuminato a interpretare i loro problemi e bisogni. Rispetto ai quali perciò, il sorriso dell’Ignoto rivela un distacco tanto profondo e incolmabile, da somigliare addirittura

a quello degli oppressori, da trasformarsi cioè in un ghigno «grave, sardonico, maligno». Il privilegio e la privazione della scrittura diventano così, inevitabilmente, esercizio del potere ed esclusione delle masse subalterne. Il processo investe lo stesso livello linguistico ed espressivo del romanzo.

Il sorriso lucidamente ironico, parodistico, sarcastico esercitato da Consolo su una ricchissima gamma di sperimentazioni e acquisti, in una rifusione

di straordinaria modernità e vivezza (il romanzo ottocentesco e la divagazione erudita, il canto dialettale e la citazione latina, e in generale

il discorso popolare e colto), alla fine del romanzo smuore, di fronte alle povere scritte sgrammaticate di denuncia e di collera contro i padroni. L’«alletterato» insomma sembra tacere e interrogarsi sulla «storia vera» raccontata dall’oscuro semianalfabeta, e sembra approdare al rifiuto nei confronti dell’ufficialità insensata della «Storia», e all’autocritica nei confronti della propria scrittura privilegiata. Anche in Lunaria (1985) Consolo conduce un discorso di sottile politicità, sviluppando con nuovi apporti la sua sperimentazione plurilinguistica, tra tenerezza evocativa

e contemplazione incantata, gioco parodistico e finzione oratoria, all’interno di una favola allegorica dialogata che tende a farsi struttura poetica e riaffermazione di un mito poetico, la luna, contro il potere. In una Palermo dai tratti settecenteschi in sostanza, la caduta della luna evidenzia la diversità di un viceré che non crede nel potere, lo avvicina ai villani suoi sudditi e smaschera la falsa scienza rispetto alla scienza capace di audacia

e concretezza, e rispetto alle generazioni di poeti e di umili diversi capaci

di capire veramente la luna e la forza del suo mito. C’è dunque la negazione di ogni menzognero privilegio del potere e del sapere, e l’affermazione di un sapere comune nel segno di una disarmata eppur vincente diversità.

E c’è, in generale, la valorizzazione di tutte le presenze marginali, dimesse, malinconiche, umbratili, notturne, dentro un universo di ufficialità vistosa, presuntuoso ottimismo, sfacciata solarità. Con Retablo (1987) Consolo torna al romanzo, esercitando la sua sperimentazione, la sua passione storico-erudita e il suo gusto figurativo su un intreccio serrato di scoperte e avventure, meraviglie e pericoli. In particolare, attraverso una Sicilia settecentesca sontuosa e miserabile, abbagliante e cupa, paradisiaca e infernale, deliziosa e sordida, si viene delineando un radicale conflitto tra l’avere e l’essere, tra le pretese virtù e valori che si fondano sulle ricchezze, sul nome e sul potere, e quelle che si affermano per se stesse, e che si possono ritrovare negli umili campioni di una diversità gentile o rude: pastori poeti o nobili vegliardi, briganti generosi o mercanti disinteressati. Con i quali simpatizza il cavalier Clerici, intellettuale illuminista e illuminato, soprattutto trovando un ideale compagno nel facchino Isidoro: entrambi innamorati sfortunati di due donne vittime dell’avere, prigioniere della ricchezza e dello status. Tornano perciò i temi dell’insensatezza di una storia nata sotto il segno della ragione, delle attive potenzialità dei diversi, del rapporto tra intellettuale privilegiato (e illuminato) e mondo subalterno. Ma c’è qui anche, da parte di Consolo, l’elaborazione quasi teorizzata di un impasto di forme linguistiche alte, colte, preziose, e basse, dialettali, gergali, le une e le altre intatte dall’usura della corporazione e del mercato letterari; la costruzione cioè di un romanzo che si proponga e affermi come autentica letteratura dell’essere contro le oscurità interessate e le banalità rumorose dell’avere. La raccolta di racconti e ritratti pubblicata con il titolo Le pietre di Pantalica copre un arco storico che va dalla Liberazione ai conflitti sociali del dopoguerra, dal boom degli anni Sessanta ai veleni e guasti del degrado di oggi. Vi si ritrova fra l’altro, la critica alla cultura del privilegio e

del potere, che si manifesta anche nella contrapposizione polemica tra la «poesia» di maniera sul fascino selvaggio del latifondo e le nude, schiaccianti cifre sul «regime fondiario»; e ancora il rapporto-contrasto tra la razionalità e la follia, il «male misterioso e endemico» di una Sicilia

emblematica. E vi si ritrova altresì la visione di una storia immobile e immutabile nelle sue prevaricazioni e inganni, ingiustizie ed esclusioni:

i «baroni, proprietari e alletterati» che vanno incontro agli americani liberatori (e vincitori) «per aver grazie, giovamenti, e soprattutto per fottere i villani»; e i pastori e contadini che assistono «indifferenti» da secoli a guerre e liberazioni estranee e incomprensibili: E sembrava che la loro vera guerra fosse un’altra, millenaria e senza fine, contro quella terra d’altri, feudi di baroni e soprastanti, avara ed avversaria, contro quel cielo impassibile e beffardo. Anche le pagine che raccontano di lotte combattute o di contestazioni organizzate sono segnate da questo senso di immutabilità della storia.

Tipico il testo intitolato Comiso, nel quale si può seguire il passaggio quasi inavvertibile, come da un punto all’altro di uno stesso quadro unitario, dalla manifestazione pacifista alla repressione poliziesca al paesaggio archeologico-naturale. Ma si dovrà ricordare a questo proposito anche un saggio del 1985 dove, attraverso la storia dello zolfo, delle zolfare e degli zolfatari, Consolo ricostruisce una lunga vicenda di sopraffazioni e di lotte che non arriva mai a modificare i rapporti di fondo: La Regione siciliana, l’Ente minerario siciliano, assumendole, s’incaricava di liquidare e smantellare le zolfare. Mettendo la parola fine su questa realtà economica, sociale siciliana, che tanti morti era costata, tanta pena, tanto strazio. Altrove, lontano, in altri paesi gli zolfatari, i loro figli avrebbero continuato la loro fatica, la loro pena. Si può concludere, parafrasando una dichiarazione dello stesso Consolo, che in tutta la sua produzione egli (come il viceré di Lunaria), proprio perché non crede nel potere e non accetta la logica del privilegio, «riesce a vedere più degli altri una realtà di degradazione e di sopruso […] al di sotto dell’ottuso livello» di esibita vitalità della società contemporanea. Perché è sempre all’oggi che Consolo mira, sia che parli di intellettuali illuministi o di analfabeti ottocenteschi, e perché è tanto «notturno, malinconico, innocente» quanto ostinato, acuto, impietoso nei suoi dolenti e vivaci disvelamenti.

settembre 1989

Un gioco di specchi

Giuliano Gramigna

Lunaria è un cuntu, una narrazione (tecnicamente), a dispetto dell’elenco dei personaggi e della struttura a scene? […] Il dilemma, posto che sia essenziale, non è ancora sciolto. Il lettore apre il libretto, e subito incontra: «Città caduta affranta, misericordia di quiete dopo il travaglio, silenzio, pace». Di li a poco, una voce recita: “Origine del tutto, / fine di ogni cosa, / eco, epifania dell’eterno, / grembo universale, / nicchia dell’Averno, / sosta pietosa, oblio». In qualche modo, l’orecchio può cogliere un’eco del coro dei morti nello studio di Federico Ruysch. La citazione, meglio: la criptocitazione, volentieri dedotta da testi famosi, risulta una componente significativa di Lunaria. Più avanti, il Viceré che parla dietro il manichino, inciamperà con mirabile anacronismo nel Cimitero marino di Valéry (la piana che palpita di scaglie», gli «uccelli bianchi, tanti fiocchi», che «predano» la superficie del mare…). I cerusici, chiamati a diagnosticare i “desvanecimientos” del Viceré, rifanno il verso un po a Molière ma anche al dottor Azzeccagarbugli. Non mancherà anche un’entrata di Pirandello. Tutto ciò vuol dire qualcosa. L’accensioni i rimandi ad altre opere, più o meno evidenti, qui sembra preordinata a soffocare fin dall’inizio qualunque slancio fabulatorio ossia dinamico; a fomentare piuttosto un gioco di specchi moltiplicatorio e immobilizzante. Terrificato dal primo raggio di luce che entra nella sua camera, il Viceré si lamenta: «No, no, no… Avverso giorno, spietata luce, abbaglio, città di fisso sole, isola incandescente.. Porfirio, Porfirio, torcia di catrame, selvaggio figlio di terre inospitali, lucifero crudele, ahimè, i miei nervi nudi, le mie vene, la mia pelle, i miei occhi». La sintassi rincalza – con il dominio quasi assoluto della frase nominale con la sequela delle apposizioni – il rifiuto, quasi ribrezzo, del moto, del cambiamento, insomma della narrazione. Nell’auspicio più profondo del Viceré, tutto dovrebbe restare fermo, in un nodo di assenza, di svenimento. Ha visto in sogno, come nei versi leopardiani, cadere la Luna dal cielo, lasciandovi una nicchia, un buco. In effetti, in una contrada innominata della Sicilia, su cui regna il Viceré, la Luna viene giù a pezzi, spaventando i contadini. Un frammento è portato a corte, oggetto di disputa dotta da parte degli accademici; finché una cerimonia lustrale, ancora dei contadini, non farà riapparire la Luna in cielo. Al Viceré, dubitoso della propria e altrui consistenza, non resterà che rivolgerle un ultimo saluto: “cuore di chiara luce, serena anima, tenera face, allusione, segno, sipario dell’eterno». Questa pantomima “verbale”, immaginata per una Sicilia possibilmente settecentesca, in effetti fuori tempo, assume nella sua struttura fragile, direi perfino divertita, valori di opposizione astronomica che sono, alla base, di opposizione metafisica: il Sole contro la Luna la necessità imperiosa, violenta della vita, dell’agire, contro l’estinzione, il non-essere. La Luna è pura iscrizione siderale, dietro la quale, per poco che si frantumi o cada, si scopre il vuoto, il niente. Questo niente, che sta sotteso alla favola del libretto, è dirò così rammendato da un verbalismo sfrenato, ostentatorio nel suo eccesso, che adibisce latinismi e ispanismi, barbarità dialettali, rotondità barocche, figurazioni di un’estetica del vuoto un po’ manganelliane (dico come riferimento…). Il lettore vede ricomparire moduli e processi già degustati in un precedente libro di Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio. Là era la Storia, dichiarata vacua e inscrivibile se non per mano del potere; qui l’intimazione o il sospetto di non-esistenza investe l’intera realtà umana, o almeno ciò che ne può apparire a un Viceré, manichino del potere. Altro è il rapporto che mantengono istintivamente con il mondo, con la Luna, i contadini, li abitatori delle ville, i terragni», forze, realtà animali incomprensibili.

(Corriere della sera, 15 maggio 1985)

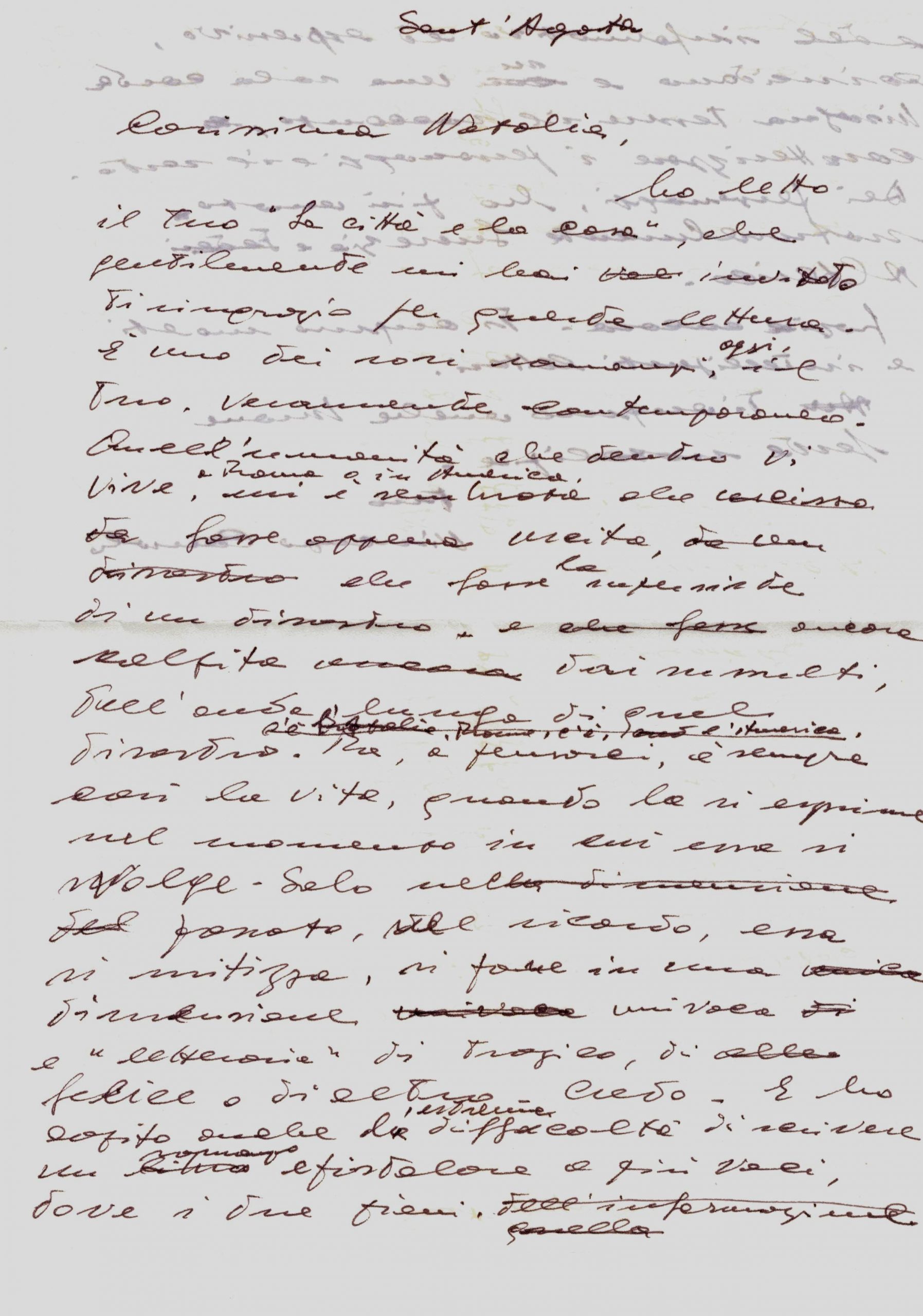

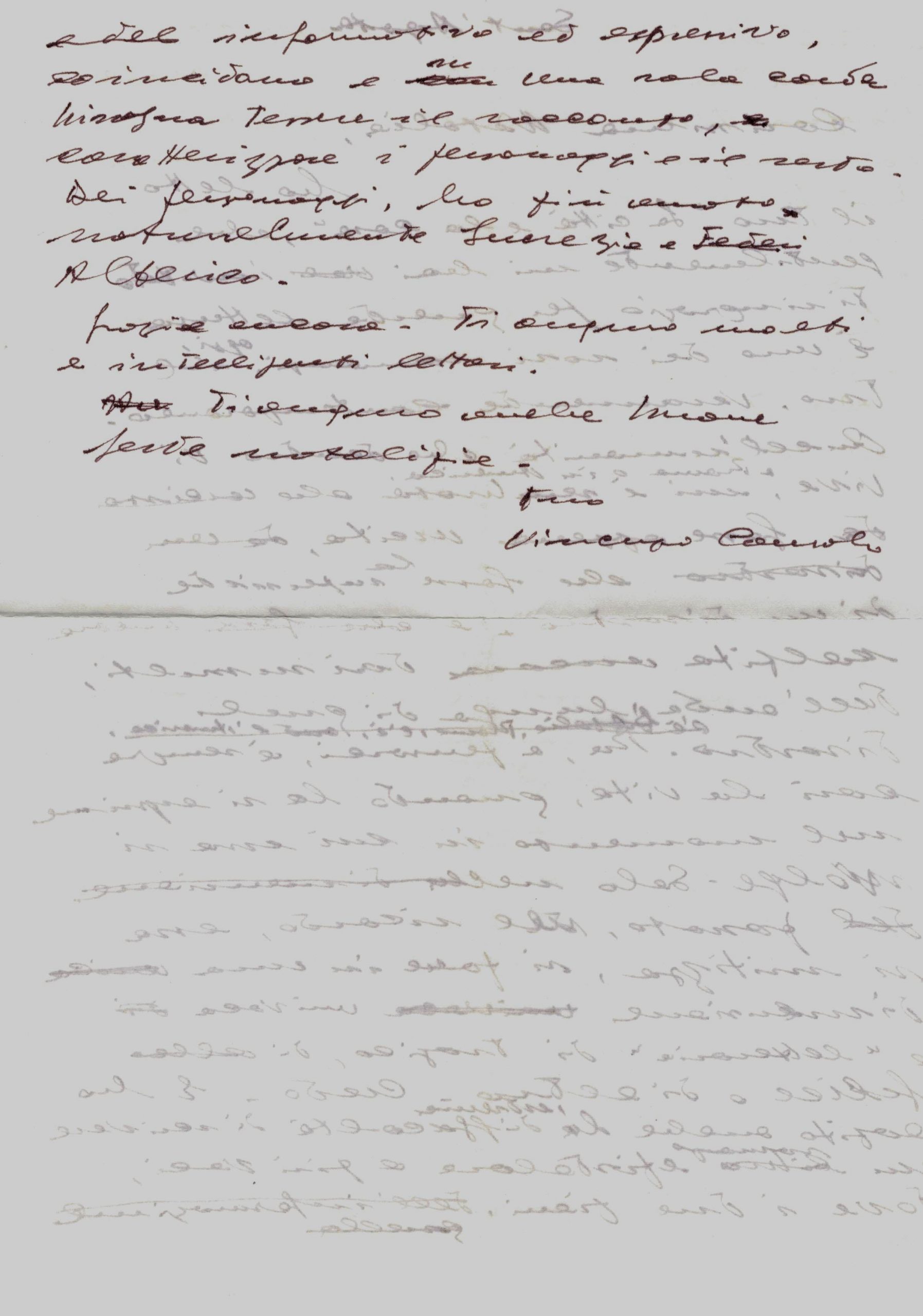

Lettera a Natalia Ginzburg.

Sant’Agata

Carissima Natalia

ho letto il tuo “ La città e la casa”, che gentilmente mi hai inviato,

ti ringrazio per questa lettura. E’ uno dei rari romanzi, oggi, il tuo .

Veramente contemporaneo. Quell’umanità che dentro vi vive, a Roma o

in America, mi è sembrata che fosse appena uscita, che fosse la

impressione di un disastro e ancora scolpita dai sussulti

sull’onda lunga di quel disastro. Ma a pensarci, è sempre così

la vita, quando la si esprime nel momento in cui essa si svolge.

Solo nel passato, nel ricordo, essa si mitizza, si passa in una

dimensione univoca e “letteraria” di tragico, di felice e di altro.

Certo. E ho capito anche l’estrema difficoltà di scrivere un

romanzo epistolare a più voci, dove i due piani, informativo ed

espressivo, coincidano è in una sola corda bisogna tessere il

racconto, caratterizzare i personaggi e il volto dei personaggi,

ho più amato naturalmente Lucrezia e Alberico.

Grazie ancora. Ti auguro molti e intelligenti lettori.

Ti auguro anche buone feste natalizie.

Tuo

Vincenzo Consolo

dicembre 1984

La Mafia, testo per Tuttilibri, rubrica televisiva

Il sorriso dell’ignoto marinaio.

Antonel di Sicilia, uom così chiaro…

(G. Santi: Cronica rimata)

In ricordo del cavaliere Lucio Piccolo di Calanovella

autore dei Canti Barocchi.

E ora si scorgeva la grande isola. I fani sulle torri della costa erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci. Il bastimento aveva smesso di rullare man mano che si inoltrava dentro il golfo. Nel canale, tra Tindari e Vulcano, le onde sollevate dal vento di scirocco l’avevano squassato d’ogni parte. Per tutta la notte il Mandralisca, in piedi vicino alla murata di prora, non aveva sentito che fragore d’acque, cigolii, vele sterzate e un rantolo che si avvicinava e allontanava a seconda del vento. E ora che il bastimento avanzava, dritto e silenzioso dentro il golfo, su un mare placato e come torpido, udiva netto il rantolo, lungo e uguale, sorgere dal buio, dietro le sue spalle. Un respiro penoso che si staccava da polmoni rigidi, contratti, con raschi e strappi risaliva la canna del collo e assieme a un lieve lamento usciva da una bocca che s’indovinava spalancata. Alla fioca luce della lanterna, il Mandralisca scorse un luccichio bianco che forse poteva essere di occhi. Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte, i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangonsi di tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo… Al castello de’ Lancia, sul verone, madonna Bianca sta nauseata. Sospira e sputa, guata l’orizzonte. Il vento di Soave la contorce. Federico confida al suo falcone

O Deo, come fui matto

quando mi dipartivi

la ov’era stato in tanta dignitade

E si caro l’accatto

e squaglio come nivi…

Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli olivi giacevano città. Erano Abacena e Agatiro, Alunzio, Apollonia e Calacte, Alesa… Città nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni. E strinse al petto la tavoletta avvolta nella tela cerata che s’era portata da Lipari, ne tastò con le dita la realtà e la consistenza, ne aspirò i sottili odori di can- fora, ricino e di senape di cui s’era impregnata dopo tanti anni nella bottega dello speziale.

Ma questi odori vennero subito sopraffatti d’altri che galoppanti, sopra lo scirocco, veniva da terra, cupi e forti, d’agliastro, di fico, di nepitella. Con essi, grida e frullio di gabbiani. Un chiarore grande, a ventaglio, saliva dalla profondità del mare: svanirono le stelle, i fani sulle torri impallidirono. Il rantolo s’era cangiato in tosse, secca, ostinata. Il Mandralisca vide allora, al chiarore livido dell’alba, un uomo nudo, scuro e asciutto come un ulivo, le braccia aperte aggrappate a un pennone, che si tendeva ad arco, arrovesciando la testa, e cercava d’allargare il torace spigato per liberarsi come di un grumo che gli rodeva il petto. Una donna gli asciugava la fronte, il collo. S’accorse della presenza del galantuomo, si tolse lo scialletto e lo cinse ai fianchi del malato. L’uomo ebbe l’ultimo terribile squasso di tosse e subito corse verso la murata. Torno bianco, gli occhi dilatati e fissi, e si premeva uno straccio sulla bocca. La moglie l’aiutò a stendersi per terra, tra i cordami.

– Male di pietre – disse una voce quasi dentro l’orecchio del barone. Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero nelle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaro: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza dell’uomo vivente sopra il mare, ma la vivace attenzione di uno vivuto sempre sulla terra, in mezzo agli uomini e a le vicende loro. E, soprattutto, avvertivasi in colui la grande dignità di un signore.

– Male di pietra – continuò il marinaio – E’ un cavatore di pomice di Lipari. Ce ne sono a centinaia come lui in quell’isola. Non arrivano neanche ai quarant’anni. I medici non sanno che farci e loro vengono a chiedere il miracolo alla Madonna negra qui del Tindari. Lo speziale li cura con senapismi e infusi e ci s’ingrassa. I medici li squartano dopo morti e si danno a studiare quei polmoni bianchi e duri come pietra sui quali ci possono molare i loro coltellini. Che cercano? Pietra è, polvere di pomice. Non capiscono che tutto sta a non fargliela ingoiare. E qui sorrise, amaro e subito ironico. scorgendo stupore e pena sul volto del barone. Il quale, pur seguendo il discorso del marinaio, da un pò di tempo si chiedeva dove mai aveva visto l’uomo e quando. Ne era certo, non era la prima volta che l’incontrava, ci avrebbe scommesso il fondo di Colombo o il cratere del Venditore di Tonno della sua raccolta. Ma dove l’aveva visto? Ma sotto lo sguardo dell’uomo, acuto e scrutatore, ritornò con la mente al cavatore. Al di là di Canneto, verso il ponente, s’erge dal mare un monte bianco, abbagliante, che chiamasi Pelato. Quivi copiosa schiera d’uomini, brulichio nero di tarantole e scarafaggi, sotto un sole di foco che pare di Marocco, gratta la pietra porosa coi picconi; curva sotto le ceste esce da buche, da grotte, gallerie; scivola sopra pontili esili di tavole che s’allungano nel mare fino ai velieri. Sotto queste immagini il Mandralisca cercava di nascondere, di rimandare indietro altre che in quel momento (frecce di volatili nel cielo di tempesta migranti verso l’Africa, verdi conchiglie segnanti sulla Le ora pietra strie d’argento, alte flessuose palme schiudenti le vulve delle spate con le bianche pasquali infiorescenze…), chissà per quale associazione o contrappunto, premevano per affiorare in primo piano. E quindi si presentarono, con disappunto del barone, davanti a quell’uomo indagatore e giudice, ordinate nei loro volumi, con titolo e stamperia e anno d’edizione, gli studi di cui il barone, in altri momenti, intimamente si compiaceva, con un certo orgoglio, con una certa soddisfazione, studi che gli avevano aperto le porte delle più importanti Accademie del Regno: ” Catalogo degli uccelli che si trovano stazionari o di passaggio nelle isole Eolie”, ” Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali delle Madonie e luoghi adiacenti”, ” Catalogo e fecondazione delle palme”. . Il marinaio lesse, e sorrise, con ironica commiserazione.

Venne da poppa un vociare e lo sferragliare della catena dell’ancora che si srotolava e sprofondava nell’acqua Il bastimento era giunto a Oliveri, sotto la rocca del Tindari. Il marinaio lasciò il barone e si avviò con passo lesto verso il trinchetto. Il sole raggiante sopra la linea dell’orizzonte illuminava la rocca prominente, -col santuario in cima, a picco sopra la grande distesa di acque e di terra. Era, questa spiaggia, un ricamo di ori e di smalti. In lingue sinuose, in cerchi, in ghirigori, la rena gialla creava bacini, canali, laghi, insenature. Le acque contenevano tutti gli azzurri i verdi. Vi crescevano canne e muschi, vischiosi filamenti; vi nuotavano grassi pesci, vi sorvolavano pigri aironi e lenti gabbiani. Luceva sulla rena la madreperla di mitili e conchiglie e il bianco d’asterie calcinate. Piccole barche, dagli alberi senza vela, immobili sopra le acque stagne, fra le dune, sembravano relitti di maree. Un’aria spessa, umida, con lo scirocco fermo, visibile per certe nuvole basse, sottili e sfilacciate, gravava sopra la spiaggia.

Qual cosmico evento, qual terribile tremuoto avea precipitato a mare la sommità eccelsa della rocca e, con essa, l’antica città che sopra vi giaceva? Oh i tresori dispersi sotto quelle acque verdi e quella rena, le erbe sconosciute affatto, le impensate vegetazioni, le incrostature che coprivano le bianche levigate braccia, i femori di veneri e dioscuri. Ora, sopra la rocca, sull’orlo del precipizio, il piccolo santuario custodiva la nigra Bizantina, la Vergine formosa, chiusa nel perfetto triangolo del manto splendente di granati, di perle, d’acquemarine; l’impassibile

Regina, la muta Sibilla, libico èbano, dall’unico gesto della mano che stringe il gambo dello scettro, l’argento di tre gigli.

– Fatti i cazzi tuoi! – intimò a Rosario il Mandralisca. II criato era appena giunto, con un velo di sonno che ancora gli svolazzava sulla testa, e pregava il padrone che andasse a riposare.

– Ma, Eccellenza, sono cose da cristiani queste, passare la nottata all’impiedi, fuori, con quel pezzo di legno sempre attaccato al petto come un nutrico?

– Sasà, lo so io quello che porto qua. Se tu vuoi continuare a ronfare, ronfa, da quell’animale che sei.

– Dormire, Eccellenza? Manco un occhio chiusi, Dio mi fulmini. Buttai a mare fino all’ultima quelle quattro ranfie d’aragosta che ieri sera mi succhiai.

* E tutta polpa dentro la corazza che quelle quattro ranfie facevano camminare, Sasà, affogata in un mare di salsa di capperi.

– Eccellenza si, squisita. Che peccato.

– E non parliamo di come l’innaffiasti.

– Eccellenza sì giulebbo. Ma dicevo… –

– Sasà, capimmo. Torna a dormire.

– Eccellenza sì.

L’ignoto marinaio, ritto sopra la coffa, soffiò nel tritone per tre volte e il suono, urtando sulla rocca, ritornò per tre volte al veliero. Si levò dalla spiaggia uno stormo di cornacchie di gabbiani, dalla rupe calarono i corvi e i rondoni. Si staccò un barcone a quattro remi dalla riva d’Olivèri. Dagli angoli dei ponti, dalle stive, sbucarono a gruppi i pellegrini. Erano donne scalze, per voto, scarmigliate; vecchie con panari e fiscelle e bimbi sulle braccia; uomini carichi di sacchi barilotti damigiane. Portavano vino di Pianoconte, malvasia di Canneto, ricotte di Vulcano, frumento di Salina, capperi d’Acquacalda e Quattropiani. E tutti poi, alti nelle mani, reggevano teste gambe toraci mammelle organi segreti, con qua e là crescenze gonfiori incrinature, dipinti di blu o nero, i mali che quelle membra di cera rosa, carnicina, deturpavano. Il cavatore di pomice indossava ora, sopra la pelle, lo scapolare di lana di capra, col cappuccio, e in mano teneva un cero grosso, alto quanto lui. Alla moglie la nuca pendevano sul petto, legate al laccio che le segava il collo, due forme a pera, lucide d’olio spalmato, di caciocavallo.

Il barcone toccò il fasciame del veliero e i pellegrini, con voci, con richiami, s’ammassarono alla scala per sbarcare.

Per la strada a serpentina sopra la rocca, che d’Olivèri portava al santuario, si snodava la processione degli altri pellegrini che dalle campagne e dai paesi del Val Dèmone giungevano al Tindari per la festa di settembre. Cantavano, salendo, un canto incomprensibile, che dalla testa rimbalzava alla coda della schiera, s’incrociava nel mezzo, s’aggrovigliava. Ma poi divenne, come amalgamato, dopo tante prove e tanti giri, un canto chiaro, forte, che cresceva in sè, si gonfiava, man mano che la processione avanzava e ‘avvicinava al santuario.

Una fanciulla bella, dai capelli corvini e gli occhi verdi, accesi, già seduta con gli altri dentro il barcone, all’eco dei quel canto, s’alzò in piedi e, dimenandosi, intonò un suo canto: un canto osceno, turpe, che i coatti, lì a Lipari, cantavano la sera, aggrappati alle inferriate del castello. La madre per fermarla, per tapparle la bocca con la mano, si lasciò sfuggire in acqua una testa di cera. Che galleggiò, con la sua fronte pura, e poi s’inabissò.

IL BARONE ENRICO PIRAINO DI MANDRALISCA

E LA BARONESSA SUA MOGLIE

LA PREGANO DI ONORARLI DI SUA PRESENZA

LA SERA DEL 27 OTTOBRE 1852 NELLA LORO CASA DI CITTÁ PER GODERE LA VISIONE

DI UNA NUOVA OPERA UNITASI ALLA LORO COLLEZIONE

E SI DANNO L’ONORE DI RASSEGNARSI

Dopo il giro in paese, dopo aver per tutta la mattinata salito e disceso scale e scaloni, con quest’ultimo foglio nella mano guantata di bianco, Sasà era dovuto arrivare fino a Castelluccio: attraversando la collina di Santa Barbara, scendendo nel vallone Sant’Oliva, risalendo, con piccole corse qua e là, con aggiramenti, per scansare cani che dietro gli latravano, per ritrovare il passo tra recinti di ginestre e rovi, invocando mali maligni dritti al cuore, al cervello del conte di Baucina, che, ancora di questa stagione, conclusa la vendemmia, già tutti gli altri in paese, se ne stava la, arroccato tra le pietre di Castelluccio.

Tornando, passò da Quattroventi. I mulini gemevano e macinavano il frumento che una fila d’asini, attaccata agli anelli di ferro, avevano trasportato la mattina. Sui mucchi di sterco, tra i garretti, ruspavano galline, sciamavano nugoli di mosche iridescenti. Vespe e zanzare ronzavano ubriache sopra i rigagnoli di mosto dei palmenti. I terrazzani, uscendo dal fondaco, a bocca aperta guardarono Sasà, tutto sgargiante nella sua livrea. A porta di Terra, davanti la forgia, il maniscalco bruciava l’unghia d’un mulo e il puzzo di carogna appestava l’aria. Sconturbato, Sasa scese per corso Ruggero. In questo stretto budello venne assalito dai pescivendoli. Le spalle e un piede al muro, con accanto le sporte, lo assordarono con richiami, con, insulti, con imbonimenti. Uno lo inseguì e gli mise sotto il naso un cefalo sfatto chiuso in una manciata d’alghe sgocciolanti. – Fatt’è è la spesa, la spesa è fatta – gli disse Sasà allontanandogli il braccio con l’indice bianco. Era stanco Sasà, nauseato, ma soprattutto era seccato per le pensate bizzarre del barone.

– Beato te, beato te, Sasà! La barca all’asciutto l’hai – disse una voce cupa, cavernosa, che sbucava da sotto terra, quando i piedi piatti dentro gli scarpini e i grossi polpacci fasciati di bianco sfilarono davanti alle finestrelle con grate e inferriate a livello della strada, sotto l’Osterio Magno.

– Voi, all’asciutto, oh!, senza pensieri, senza combattimenti – rispose ai carcerati Sasà inviperito. Una scarica sonora di scorregge lo investi alle spalle come una fucileria. Presso la spezieria, per non dare in pasto a quella tana di curiosi e malelingue la sua furia e il suo abbattimento, raccolse la pancia e la riporto sotto il freno della cinghia, strinse all’altro il labbro inferiore ch’era pendulo e diede una tiratina di redini allo sguardo per puntarlo dritto e sostenuto nella prospettiva della strada. Sbucato in al piano Duomo, alla vista di quello spazio aperto e quella luce, sospirò. Non poté fare a meno di fermarsi alla potia per chiedere a Pasquale un goccio d’acqua con una spruzzatina di zammù. Si lasciò cadere sulla sedia, appoggiò le braccia sopra buffetta e fece: – Aaahhh.

– Stanco, Sasà? – fu domanda di Pasquale. Con l’amico diede libero sfogo al suo mugugno.

– Come se fosse battesimo, che dico? sposalizio. Fare una festa per un pezzo di sportello di stipo comprato a Lipari dallo speziale, pittato, dice lui, da uno che si chiamava ‘Ntonello, di Messina.

– Messinese? Quando mai hanno saputo fare cose buone i messinesi, cataplasmi come sono ? Che va cercando il barone? Questi son capidopera, Sasà, – e Pasquale indicò con gesto largo il duomo lì di fronte – il nostro potente patrono sopra l’altare, il Santissimo Salvatore, tutto oro e pietre rare, fatto da noi, dai cefalutani!

Le ombre delle chiome delle palme cadevano a piombo sul selciato facendo corona attorno ai tronchi. Uscì dalla Porta dei Re, venne fuori dal portico, scese l’alta gradinata con in cima i vescovi di calce, batté col bastone la bocca digrignata del leone di pietra sotto la vasca della fontana secca, l’organista cieco. Da dietro le bifore delle due torri del duomo si videro oscillare le campane: vibrando nell’aria ferma, come gli archi a zig-zag che correvano intrecciandosi lungo la facciata, il tocco di mezzogiorno si propagò per porta Giudecca fino alla Caldura, per la salita Saraceni fino alla prima balza della rocca, per la porta Piscarìa fino alle barche ferme dentro il porto, fino a Santa Lucia.

Il salone del barone Mandralisca aveva quasi, ormai, l’aspetto d’un museo. I monetari d’ebano e avorio, i comò Luigi sedici, i canapé e le poltrone di velluto controtagliato, i tondi intarsiati, i medaglioni del Malvica, tutto era stato rimosso e piano ammassato nell’ingresso e nella studio, lasciando sopra la seta delle pareti i segni chiari del loro lungo soggiorno in quel salone. Restavano solo le consolle coi piani di peluche che sostenevano vasi di Cina blu e oro, potiches verdi e bianchi, i turchesi e rosa della Cocincina. E porcellane di Sassonia e Meissen menne, le frutta d’alabastro, fagiani chiocce gallinacci di Jacob-petit, orologi di bronzo dorato e fiori di cera sotto campane di vetro.

Gl’invitati se ne stavano all’impiedi, tranne le anziane dame che occupavano, sotto il gonfiore delle crinoline, le poche sedie e il pouf al centro del salone. Le signorine e i giovanotti facevano cerchio attorno al pianoforte dove la baronessa Maria Francesca accompagnava i gorgheggi della nipote Annetta.

(.,,) Salvatore Spinuzza, che ancora portava sulla fronte e ai polsi i segni delle torture della polizia di Ferdinando, se ne stava in disparte, le braccia incrociate sul petto, gli occhi celesti e il pizzetto biondo puntati in alto, muto e fiero, con ai lati, come Cosma e Damiano, i due fratelli Botta. Lo ignoravano tutti, lo scansavano, tranne i padroni di casa, i loro parenti Agnello e il barone Bordonaro. Tranne Giovanna Oddo. Il duca d’Alberi teneva banco, con la sua voce di petto, tra le dame e i cavalieri più nobili della nobile mastra di Cefalù. Parlava dei turbatori dell’ordine, di giovani con fisime e vessìche in testa, pericolosi nemici di Sua Maestà il Re (Dioguardi) e della Santa Religione. Il signor Luogotenente, il buon principe di Satriano, troppo buono era, magnanimo, a perdere tempo e onze con arresti e con processi (santo diavolone!, non era bastato il quarantotto?): subito, subito la forca ci voleva. Giovanna Oddo si volse verso lo Spinuzza, con sguardo supplichevole, accorato. Totò si scompose, s’appoggiò sull’altra gamba, riportò al suo posto con un colpo di testa il ciuffo biondo caduto sopra la fronte, ricambiò lo sguardo. Accennò appena a un sorriso. Giovanna stava piangendo come fosse già, Madonna!, davanti a quel corpo amato pendente dalla trave come un canavaccio.

– Stupida! – le sussurrò la madre stringendole il gomito con tutta la sua forza – Scriteriata. Vai sul balcone, va’, asciuti quegli occhi. A casa faremo i conti.

– Ah, che mali acquisti fanno ‘ste povere fanciulle d’oggi-giorno! – sentenzio il duca, come continuando il suo discorso. Donna Salvina Oddo emise un sospirone.

– Complimenti, duca, per il vostro monumento – disse subito per sviare l’argomento. Il duca, lusingato, passò alla descrizione della fastosa tomba che s’era fatto costruire nella cappella di S. Michele Arcangelo.

– Non vi dico quanto m’è costata. Tutta marmi policromi, sullo stile del Pampillònia a Gibilmanna. Il mezzo busto, lo stemma e in più la dicitura… ANTE DECESSUM, TUMULUM CUM CARMINE, la data, POSUI, HIC CONDAR CINERES, HAEC CONTEGET URNA SACELLO… eccetera -.

Sette salme le piantai a manna – diceva forte, intanto, il conte di Baucina al vecchio e sordo cavaliere Invidiato – Dieci salme le scassai pel vigneto…

— Ih, come siete funereo con tutte queste salme! – l’apostrofò il duca d’Alberì. E subito tornò alla signora Oddo.

– Una bella cerimonia veramente. Una festa intima, religiosa. Il solo parentado, la confraternita dei Trentatre e l’intervento dell’Abate mitrato per la benedizione e il discorso.

Venne il momento della visita al museo. Guidati dal barone, fecero il giro della quadreria disposta in doppia fila alle pareti. Sentirono distratti elogiare la luce dell’Alba a Cefalù del Bevelacqua, l’espressione intensa della Sant’Anna del No-velli, la sapienza prospettica dell’Ultima Cena di Pietro Ruzzolone, dove le figure erano così tonde e grosse che sembrava quella si un’ultima cena, ma il cui inizio non si conosceva, con portate continue di maccheroni al sugo. E così avanti, per le tavole bizantine, per ignoti siciliani, per i viventi, fino a quello della giovane che offre alle labbra di un vecchio rinsecchito il capezzolo d’una mammella bianca che sbuca dallo scuro in piena luce.

– Vengo, mamma – disse la signorina Micciché, come avesse inteso d’essere chiamata per questione urgente. E si staccò dal gruppo, assieme alla Barranco, alla Pernice e a quella vezzosetta della Coco.

– Madonna, che caldo, andiamo sul balcone -, – Gesù, dove ho lasciato il guanto? — fecero le altre, man mano che ci s’avvicinava alle vetrine dei vasi greci.

Oltre al venditore di tonno, oltre a matrone languide, sdraiate, con ancelle attorno che l’aiutavano a fare toilette, i vasi neri mostravano fauni impudichi, sporcaccioni, che abbrancavano per la vita, per le reni ninfe sgambettanti per portarsele, poverette, chissà dove; altre scene di fughe e rapimenti, altre di ragazze estatiche davanti a giovani inghirlandati e con bordoni in mano di cui non si capivano le intenzioni. Gli uomini si davano gomitate, ammiccamenti, azzardavano sottovoce interpretazioni, mentre il barone li informava sull’epoca e sul luogo della loro provenienza. Alle vetrine, alle teche delle lucerne e delle monete, dove il barone si lasciò andare a una sequela infinita di date, di luoghi, di simboli, valori, quei quattro o cinque che appresso gli restarono, per troppa stima o estrema cortesia, afferrarono qualcosa come Mozia Panormo Lipara Litra Nummo Decadramma.

Entrarono i camerieri con vassoi ricolmi di brioches con burro e mosciamà, biscotti col sèsano, paste di Santa Caterina, buccellati, preferiti coi chiodi di garofano, nucàtoli. Sasà guidava come un capitano, con cenni degli occhi e della mano, grattandosi con l’altra la parrucca che gli faceva prudere il testone, l’assalto ai vari gruppi d’invitati. Ma il suo vero nemico era la, in mezzo alla sala, coperto da un panno, posto sopra un leggio alto, con ai lati due moretti candelieri su colonnine attorcigliate. Sasà, passandovi davanti, lo guardava torvo. Ma le voci l’altri nemici, più vivi e più famelici, entrarono dai balconi aperti sulla strada. Come cani che avessero sentito il filo dell’odore dei dolci che per l’aria muoveva serpeggiando, sbucando dal cortile Gonzaga, dal vicolo Ferraresi, dal Siracusani, dal Monte di Pietà, i carusi sotto i balconi cominciarono a vociare:

– Sasà, Sasà, affacciati, Sasà!

E si misero a cantare:

Bivuta Martina, chiamata Luscia,

Cani canassa, scavassa larduta,

viva Cuccagna, la xoia la mia!

-‘Sti vastàsi! – mormorò Sasà, e corse a chiudere i balconi.

Nu xù cucussa, la bernagualà

Buliu pigliata, sunata tambura,

Tubba, catubba, la nanina nà!

cantarono più forte dalla strada, ballando, battendo le mani, le pietre.

– Sasà, – ordinò la baronessa Maria Francesca – fai scendere Rosalia con un vassoio. delle monete,

Mentre ancora gli invitati sorseggiavano cherry di Salaparuta e malvasia, il barone fece cenno a un cameriere d’accendere le sei candele dei moretti. S’accostò al leggio e, nel silenzio generale, tolse il panno che copriva il dipinto. Apparve la figura d’un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. Un indumento scuro staccava il chiaro del forte collo dal busto e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della stupida giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso ininterrotto. L’ombra sul volto di una barba ispida di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza del dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa, o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini. Il personaggio fissava tutti negli occhi, in qualsiasi angolo essi si trovavano, con i suoi occhi piccoli e puntuti, sorrideva a ognuno di loro, ironicamente, e ognuno si senti come a disagio.

Da porta d’Ossùna, in quel momento, s’udiron venire colpi di schioppo e abbaiar di cani. Era la ronda che di questi tempi sparava la notte a ogni ombra che vagava fuori le mura. Lo Spinuzza sentì un brivido salirgli per la schiena e si fece inquieto.

Nel silenzio che seguì a quegli spari, l’uomo sopra il leggio sembrava che avesse accentuato il suo sorriso. Il Mandralisca lo guardò e riguardò, aggiustandosi il pince-nez, lisciandosi la barba, come lo vedesse anche lui la prima volta. Si volse poi ai convitati e cominciò, con voce piana, come soprappensiero, gli occhi puntati sul pavimento di maiolica:

— Mi gode l’animo nello sperare, opino, sono in vero fortemente persuaso che trattasi d’opera di mano d’Antonello…

Alzò di colpo lo sguardo, si batté la fronte con la mano ed

esclamò:

– Sasà, l’ignoto marinaio!

Sasà aprì le braccia ed atteggiò la faccia come davanti a uno che gli parlasse turco. Ci fu nel salone una gran risata. Il duca d’Alberi, staccandosi dal gruppo e avanzando solo verso il ritratto, tutto piatto dietro e la redingote aperta sul bombè che trionfalmente si portava davanti, con la sua voce acuta di cornetta chiese forte al Mandralisca:

– Barone, a chi ci ride quello? – indicando col dito il personaggio.

Ai pazzi allegri come voi e come me, agli imbecilli! – rispose il Mandralisca.

Vincenzo Consolo

pubblicato sulla rivista “Nuovi Argomenti”

1976

CONVERSAZIONE CON SCIASCIA OVVERO IL VIZIO SEGRETO DI SCRIVERE… E LEGGERE

Un giorno d’inverno in libreria a Milano

di VINCENZO CONSOLO*

18 gennaio 1969

Ama molto camminare a piedi. Dal suo solito albergo vicino la stazione scendiamo verso il centro. Alla Libreria Internazionale Cavour facciamo il giro delle tre vetrine cariche di libri. Libri, libri. Ed essendo periodo di «strenne», vi sono vecchi titoli ristampati e riproposti in nuove e lussuose confezioni come fossero panettoni raffermi rinforzati, scatole di dolci scadenti in involucri preziosi e accattivanti. Libri sui vini, sulle automobili, sui fiori, guide gastronomiche, guide ai piaceri di Londra e di New York, guide al raggiungimento delle perfette intese sessuali. Proseguiamo per via Manzoni. Parliamo dello scrivere e del non scrivere.

«Che fai, lavori, Leonardo?».

«Vorrei scrivere tre o quattro cose ancora, prima di smettere (o di morire: ma spero di arrivare a smettere per avere il tempo di prepararmi a morire). Ma c’è qualcosa nell’aria che, si direbbe a Napoli, ti fa cadere la penna di mano; e in Sicilia specialmente. Scrivere è ora una lotta non solo con la realtà ma con me stesso. Forse il successo che i miei libri hanno avuto, mentre le condizioni della Sicilia peggiorano al punto che poco più è morte, ha creato in me uno stato d’animo che somiglia alla vergogna e al rimorso. Avendo concepito lo scrivere come azione, sconfitto nell’azione sento come una forma d’irrisione il successo in “letteratura”. Ma scrivere è la mia vocazione e il mio mestiere: e continuerò a scrivere anche se tutte le ragioni per cui ho scritto ora si rivoltano a non farmi scrivere». Alla Libreria Einaudi, in Galleria, il direttore Aldrovandi ci accoglie come vecchi amici. Ci chiede di Attilio. Attilio Mangano è un giovane siciliano di Palermo che, avendo fatto una interessante tesi su Vittorini, era stato chiamato da Einaudi e messo qui, in libreria, a fare il commesso. Un giorno – fui spettatore – entrarono nel negozio due ragazze e chiesero ad Attilio ventidue romanzi che fossero divertenti, un po’ «spinti» senza essere «eccitanti». Aiutai Attilio a scegliere i titoli. «Scusate. Per chi servono?».

«Per una squadra di calcio in ritiro. Gli undici giocatori e le riserve».

Attilio lasciò la libreria e tornò in Sicilia. Ora è di nuovo qui a Milano e insegna in un ginnasio.

Entrano giovani barbuti e con mantelli, ragazze con lunghissimi cappotti e occhialoni alla clown, e chiedono Marcuse e le opere del «Che», la «Monthly Review» e i «Quaderni Piacentini». Ma entrano anche persone, meno giovani, che chiedono «tutto Pavese», Le confessioni di Nat Turner e A ciascuno il suo.

«La crisi del romanzo non esiste se non dentro quella che direi la generale crisi dello scrivere. Perché ci dovrebbe essere una particolare crisi del romanzo? Ancora c’è chi li sa scrivere; e moltissimi sono quelli che sanno leggerli, anche se nessuno, al disotto dei quarant’anni, è disposto ad ammettere che legge romanzi. La lettura dei libri di narrativa è diventata una specie di vizio segreto, da quando certi galantuomini che non ne sanno scrivere si danno da fare a lanciare la moda del non leggerli: “Non leggo più romanzi, leggo saggi”; come ieri si diceva “non leggo più poesie, leggo romanzi”. La verità è che leggiamo poesia e leggiamo romanzi: quando troviamo un buon poeta, un buon narratore. E in quanto ai saggi, se ne comprano certamente molti, ma direi che se ne leggono pochi».

Davanti alla bancarella di un siciliano, in piazza Matteotti, Sciascia mi parla dello stare nell’isola e dell’andarsene.

«Il mio stare in Sicilia non ha niente a che fare col dovere e col sacrificio, né ha comportato alcun rischio. Mi piace starci e ci sto: tutto qui. O meglio: finora mi è piaciuto starci. Comincio infatti a sentire una certa inquietudine, una certa insofferenza: in parte perché mi sento, pirandellianamente, imprigionato nella forma di “quello che sta in Sicilia” (il che Vittorini mi prediceva quando io ero ancora lontano dal sentirne il disagio); in parte per ragioni più oggettive, che si posso no oggettivamente riassumere nella constatazione che fa il personaggio di un mio libro: che uscendo di casa incontri tutte le persone che non vorresti incontrare, e quasi mai quelle che ti piacerebbe incontrare».

* Questo articolo è stato scritto per L’Ora ed è raccolto nel libro “Esercizi di cronaca” (Sellerio editore)

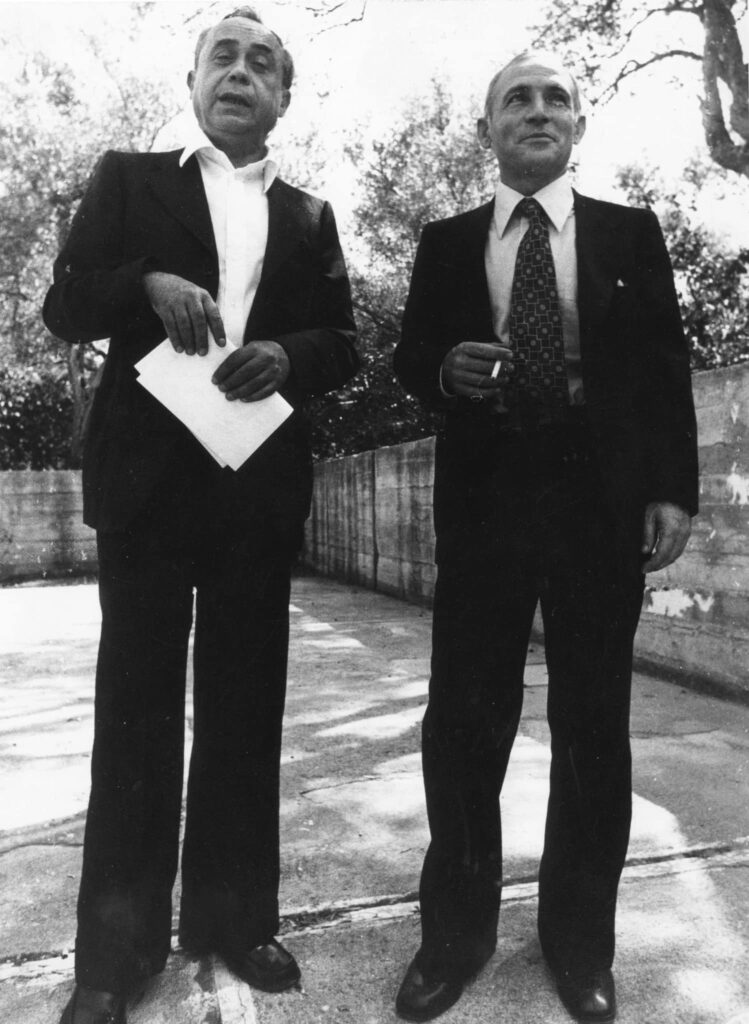

Nella foto: Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo

Per un po’ d’erba al limite del feudo

Via del Sole scende stretta tra il muro laterale del Palazzo e una ringhiera di ferro sul dirupo. Era in ombra a quell’ora. Il sole batteva invece sulle pietre di via Murorotto e sul portale d’arenaria ricamata del Palazzo. La ringhiera di ferro di via del Sole era quella d’un terrazzo sospeso, navigante.

Il vecchio con lo scialle sporse nel vuoto il braccio e con l’indice a corno percorreva la linea ondulata che disegnavano nel cielo terso i monti tutti attorno, dalle spalle del paese fino al mare.

– Motta – diceva fermando il dito su un punto biancastro lungo la costa dei monti. E poi – Pettineo, Castelluzzo, Mistretta, San Mauro… – Posò lo sguardo sul mare, ripiegò il braccio, si tirò sulla spalla lo scialle scozzese che gli era scivolato. Stesi io il braccio nel vuoto oltre la ringhiera e indicai il mare. – Quelle macchie azzurre sono isole, Alicudi, Filicudi, Salina… Più in là c’è Napoli, il Continente, Roma…

– Roma – ripeté il vecchio. Volse le spalle al mare e continuò a indicare le montagne, ora con un breve cenno del capo: – Cozzo San Pietro, Cozzo Favara, Fulla, Foieri…

L’ulivo, fitto ai piedi dei monti, diradava, spariva verso l’alto. Poi vi erano costole nude, scapole, e qua e là ciuffi di sugheri, di castagni.

Il vecchio sedette sulla panchina di pietra e, la faccia tra due sbarre della ringhiera, appuntò gli occhi sullo spiazzo erboso sotto il dirupo. Ragazzi vi giocavano, tra pecore al pascolo, piccoli, appiattiti sul prato, silenziosi. Uccelli con larghe ali planavano sulla valle. La strada a serpentina, grigia di fango rappreso, partiva dalle prime case del paese, passava tra alberi d’eucalipto e d’acacia, circondava il prato, accostava una vasca d’acqua stagnante e finiva in un cancello di lamiera arrugginita. Il sole di questo primo pomeriggio era tutto ammassato nella tenera valle, suscitava tremuli vapori.

Al di là del cancello, dentro, il cerchio del muro, nel tabuto fresco di vernice, era Carmelo Battaglia, il sindacalista di Tusa ammazzato su una trazzera, una mattina di marzo, con due colpi a lupara, e messo in ginocchioni, con la faccia per terra. La valle declinava dolce fino alla balza d’Alesa (le sue mura massicce, l’agorà, i cocci d’anfora e le colonne spezzate affioranti tra gli ulivi, la bianca Demetra dal velo incollato sul ventre abbondante). In fondo, Tusa Marina, col suo castello sull’acqua smagliante e triangoli di vele sui merli.

Nel ventitrè ammazzarono il padre Battaglia, con colpi a lupara, su una trazzera, e gli riempirono la bocca di pietre e di fango. Il vecchio s’era tirato fin sulla nuca e gli orecchi lo scialle scozzese, avevachiuso gli occhi e reclinato il mento sul petto.

Il piano della Piazza era tagliato a rettangoli e trapezi di luce. La torre medievale,al centro, massiccia, quadrata, avevadue facce illuminate. Uccelli neri, con lievefruscio, facevano la spola tra la Matrice e la torre. Via Pier delle Vigne si perdeva tra vecchiecase. Via Matteotti, dall’ogiva dell’antica porta, scendevaripida e larga versole case nuove. Un vecchio cantavanella piazza, seduto al sole davanti alla porta della società Agricola. Un altro vecchio stavaimmobile dall’altra parte; e altri tre dentro, nel vanointerrato della società, immobili attorno a un piccolo tavolosu cui battevail sole. Il vecchio sulla porta cantavacon gli occhi in cielo e un sorriso sulle labbra. Cantava: – Al natio fulgente sol / qual destino ti furò –; e poi daccapo: – Qual destino ti furò / al natio fulgente sol –; sempre avanti e indietro su quelle parole.

Un’automobile nera venne giù da viaAlesina, attraversò la Piazza e scese per viaMatteotti. Vi era dentro un ufficiale dei Carabinieri con le stelle d’argento sulle spalle e altri signori col cappello. Il vecchio interruppe il suo canto e poi riprese.

Via Alesina era tutta in ombra, stretta e lunga, tra alte case, dalla Piazza fino al Belvedere. I vicoli verticali erano assolati. Cespi di bàlico fiorito, viola e giallo, spuntavano dalle crepe delle case e ficodindia da sopra i tetti. Da un balcone del vicolo penzolava la testa d’un asino, pensosa nel sole. Il municipio e la cooperativa Risveglio Alesino. Sul portone del municipio era scolpito lo stemma della città: un grosso cane muscoloso sopra una torre, le zampe posteriori contratte, sul punto d’avventarsi, i denti scoperti (1860: «In più luoghi, come a Bronte, a Tusa e altrove, i Consigli municipali, costituiti dai Governatori distrettuali, erano composti di elementi della grossa borghesia o dell’aristocrazia di proprietari terrieri, avversi alle rivendicazioni contadine e ai fautori e capi del movimento per la divisione delle terre demaniali»).

Una giovane bellissima, dietro i vetrid’una piccola finestra, ricamava. Divenne viva,aprì la finestra, si sporse, allungò il braccio bianco e fece segno che dovevoancora andare avanti e poi salire per il vicolo.

Bussai e venne ad aprire una donna in nero. Mi fece strada per uno stretto corridoio celeste che sbucava in una grande stanza celeste. È il celeste, abbagliante per le mosche, latte di calce mischiato con l’azolo. Sei donne tutte nere erano attorno alla ruota della conca: la figlia, la moglie, due sorelle e altre due parenti di Carmelo. Parlava la giovane figlia, il fazzoletto nero annodato sotto il mento e ancora il velo nero che le scendevaper le spalle, gestiva con le sue mani guantate di nero. La madre, accanto, non parlava perché muta, muta e paralitica. Solo gli occhi avevavivi.

– Sì, fece il soldato e, finita la guerra, venne a piedi da Trieste. Passò lo Stretto su una barca e, a Messina, prima che attraccassero, si buttò in acqua per toccare prima la Sicilia, ma non sapevanuotare. Il pescatore calabrese lo dovetteafferrare per i capelli per salvarlo. Rideva molto quando raccontava questo. Dicevache allora, a vent’anni, era sventatocome un caruso.

– Sempre l’ha avutaquesta idea socialista, ma di più quando tornò dalla guerra. Dicevache i contadini, i bovari sono sempre state malebestie. Sempre a limosinare un palmo di terra o un po’ d’erba al limite del feudo. Ma non parlava molto in casa, avevale parole giuste, contate. Questa di mia madre era una pena forte che portava in cuore: venti anni che è allogo, un male di nervi.

– Partiva alle quattro, alle cinque, secondo la stagione, col mulo, per il feudo. A voltesi restavalà e si portava un poco di pasta e una boatta di salsina. Questa voltadovevarestarci per due giorni.

– Sì, voglio che si scopra al più presto l’assassino. Voglio conoscerlo. Voglio vedere in faccia questo che insulta i morti, che li mette in ginocchioni.

– No, neanche i vivi s’insultano. Ma di più i morti, specie se in vita sono stati sempre latini, diritti, cavalieri.

La madre mugolò e cominciò a piangere. La figlia le prese le mani, se le portò sulle gambe e, tenendovi sopra le sue, si mise a cullargliele.

La stanza era piena di penombra. C’era solo la luce rossa di un lumino davanti alla fotografia di Carmelo vestito da soldato, sopra il comò. Le donne stavano tutte chiuse nei loro scialli e mute. Una prese la paletta di rame e rimestò la brace nella conca.

– Nessun desiderio, nessun progetto. L’unica sua idea era quella di aggiustare questa casa».

Il sole era tramontato e, all’uscita del paese, sopra un muretto della strada, erano seduti un prete grosso e un prete magro. Quello magro, scuro, era venuto da Cesarò per predicare il quaresimale. Quello grosso, chiaro, era del paese.

– Un uomo buono, benvoluto da tutti. Parlava poco ma spartano. No, in chiesa mai. Ci andavo io a casa sua, una volta al mese, per confessare e comunicare la moglie. Poveretta, mi scriveva i peccati su un foglio di carta.

Passavano i contadini per la strada, tornavano a gruppi dal lavoro, gli uomini sul mulo e le donne a piedi. – Vossia benedica – salutavano.

– Benedetto – rispondeva il prete.

– Tra loro, si ammazzano, tra loro bovari.

– Benedetto.

Le montagne là di fronte erano diventate viola, di un viola tenero sfumato.

Questi

Nebrodi, alti di fronte al mare, sono di una bellezza impareggiabile. Ora, con

le prime ombre della sera, si udivano per la campagna ringhiare e abbaiare i

primi cani: quei cani orbi, bastardi, che si avventano feroci non appena li

sfiora l’odore della carne d’un cristiano.

[i] «L’Ora», 16 aprile 1966, p. 6. Stesso testo, col titolo: Per un po’ d’erba al limite del feudo, in L. Sciascia e S. Guglielmino (a cura di), Narratori di Sicilia, Milano: Mursia, 1967, pp. 429-434. Il testo del 1966 è ripreso tal quale – sotto forma di «Prima appendice del curatore», con fonte: L’Ora, 16 aprile 1966 (p. 6), autore: Vincenzo Consolo, occhiello e titolo: Tra cronaca e racconto un giorno a Tusa. Un filo d’erba ai margini del feudo, sottotitoletti redazionali inframmezzati: Il tabuto fresco di vernice, Sei donne tutte nere – in Mario Ovazza, Il caso Battaglia. Pascoli e mafia sui Nebrodi, a cura di Fernando Ciaramitaro, Palermo: Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre, 2008, pp. 124-126

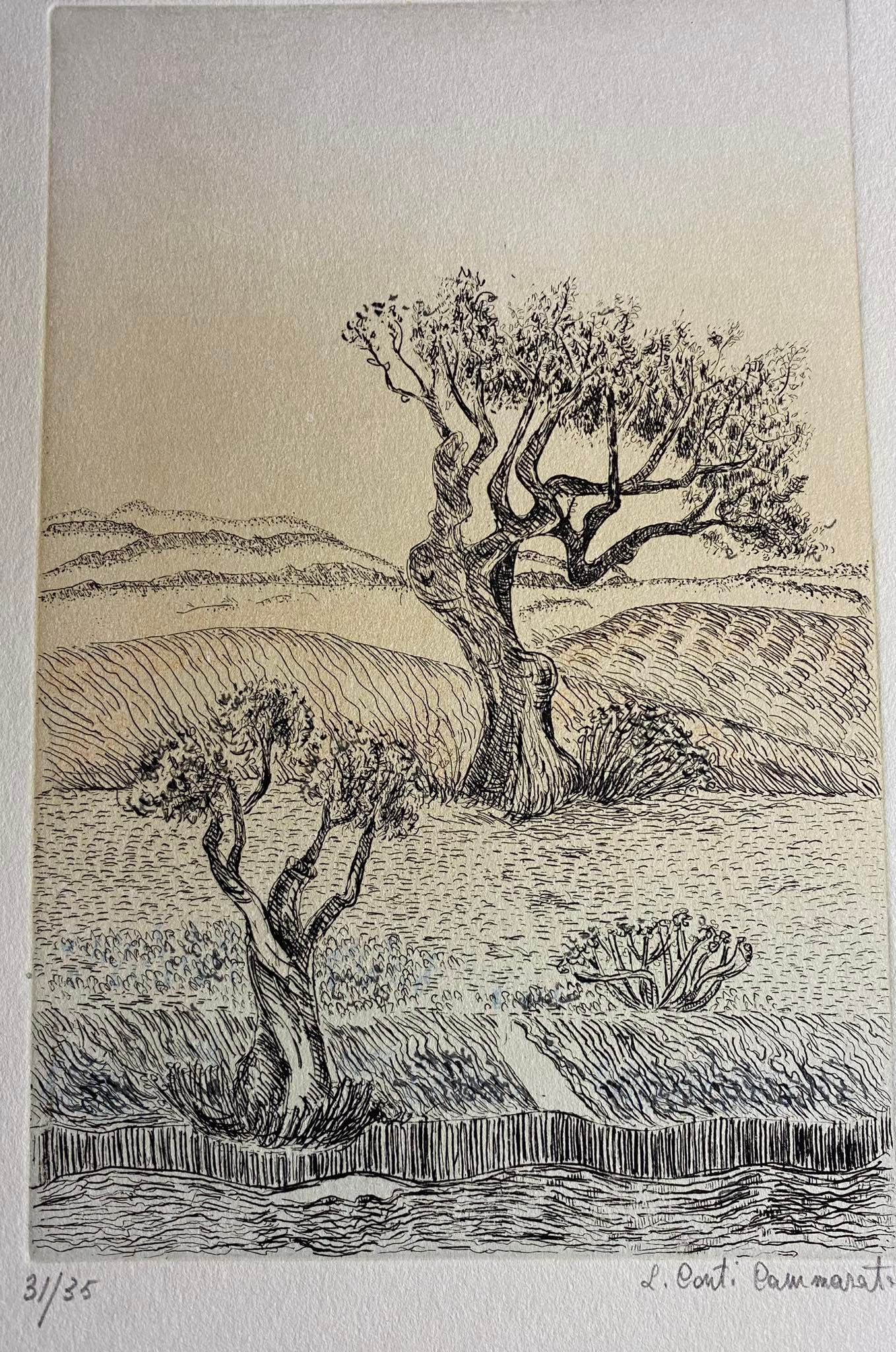

Acquaforte di Liliana Conti Cammarata

.