24 gennaio 2012 • pubblicato da minimaetmoralia

Fabio Stassi ci regala un ritratto appassionato dello scrittore Vincenzo Consolo, scomparso qualche giorno fa. L’appendice che segue sono gli appunti che Stassi ha conservato di un passato Salon du livre di Parigi, dove Consolo fu ospite e parlò della sua ricerca stilistica e della sua poetica.

di Fabio Stassi

Ho conosciuto Vincenzo Consolo nella biblioteca di Storia contemporanea della Sapienza di Roma. Era un giorno di maggio del 1995. L’avevamo invitato a parlare delle biblioteche frequentate nella memoria e nel sogno. A quell’incontro con gli studenti avrebbe partecipato anche José Saramago, se il dipartimento non lo avesse ritenuto un personaggio ancora non “di chiara fama”. Consolo intervenne dopo l’inconfondibile barba bianca a due punte di Vittorio Emanuele Giuntella, uno studioso a cui volevo bene e che mi aveva insegnato tutto quello che so sull’età dell’illuminismo. Giuntella aveva scelto di raccontare le biblioteche dei lager nei quali era stato internato, e lo fece in maniera toccante. Consolo parlò invece dei libri della sua infanzia, della biblioteca di Lucio Piccolo, della scoperta della stella polare della letteratura. La sua voce era mite ma affabulatrice, capace di esprimere con la stessa forza sia la nostalgia che l’indignazione.

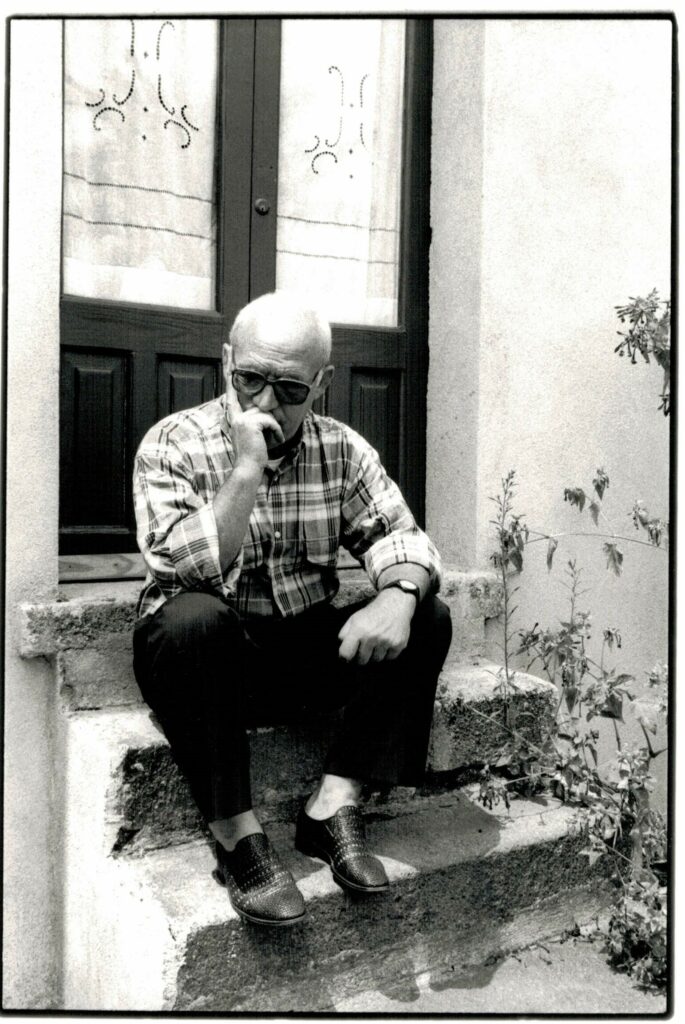

Fu uno dei primi scrittori che vedevo in carne e ossa, avevo letto tutti i suoi libri e lo consideravo l’ultimo esponente della tradizione del romanzo siciliano post-unitario[1]. Leonardo Sciascia era morto da qualche anno e con Gesualdo Bufalino ci avevo parlato solo per telefono (il Grande Sedentario non usciva mai dalla Sicilia: ci saremmo scritti, ma non l’avrei conosciuto perché rimandai troppo a lungo un viaggio a Comiso). Restava solo lui. Quella sera scegliemmo un piccolo ristorante, in centro, dove poter conversare in pace. E per me fu come andare a cena con la lezione umanizzata di Verga, De Roberto, Pirandello e Borgese, più la luce luttuosa di Brancati, più gli astratti furori di Vittorini e di Sciascia e l’eleganza formale di Tomasi e di Bufalino declinati tutti insieme in un espressionismo dolente. Prendemmo un gelato dietro al Pantheon. Ricordo che Consolo si arrabbiò per come cambiava la letteratura, per la sua spettacolarizzazione, e anche per l’incomprensibile sciatteria delle nostre canzoni e della musica commerciale.

Sull’esempio di chi lo aveva preceduto, il suo lavoro portava avanti quella coerente e quasi cromosomica riflessione sui fatti italiani che gli scrittori siciliani hanno sempre condotto, dalla delusione del Risorgimento e dell’unificazione sino all’omicidio dei giudici Falcone e Borsellino. Una riflessione che tra vicerè, vecchi e giovani, gattopardi, esercizi spirituali e olivastri selvatici suona come un recitativo all’inverso, una implacabile chiosa ai secolari malanni e guasti della nazione. La dominante è una dissonanza cronica: un cosmico e sgomentato discredito della storia. L’eccentrico barone Enrico Pirajno di Mandralisca, catalogatore di molluschi e collezionista d’arte, protagonista de Il sorriso di un ignoto marinaio (Einaudi, 1976), si chiede allo stesso modo dell’abate Vella del Consiglio d’Egitto di Sciascia[2]: “Cosa è stata sin qui la Storia, egregio amico?” La risposta è esemplare e definitiva: “Una scrittura continua di privilegiati.” Per lui il mondo aveva la forma di una chiocciola o di una lumaca: una spirale di ingiustizie e di soprusi, il ripetersi di una stessa mancata speranza.

Si potrebbe dire che il tema privilegiato della narrazione romanzesca, per Consolo come per Bufalino o per Sciascia, è “il tempo febbrile delle pesti”[3]. È lo stesso “mal contagioso” di cui scrive Manzoni, “il seme della peste”[4]. I personaggi che ne faranno esperienza, sono cronisti di epoche tristi e inferme, contemporanei di pestilenze ed esili che lasciano cambiati, per quanti oblii li seguiranno. È il “colera di Palermo”, la pandemia della mafia e quella nera del rimorso e del tragico senso di fallimento di una generazione che non ha saputo costruire dopo la guerra un’Italia civile e si ritrova ora a vivere in un paese franato, tra città stravolte, dove si cancellano memorie e nelle quali esala “un odore dolciastro di sangue e gelsomino”[5]. Segno che l’infezione, ancora, non è passata né che se ne potrà guarire.

Se Bufalino lavorò per decenni alla sua Diceria dell’untore, Consolo intitolò uno dei suoi ultimi libri con il nome dell’antico lazzaretto della città: Lo Spasimo di Palermo. Dalla valle “fetida, infetta” della Conca d’Oro, da questa Palermo immersa in “un sudario molle”, cielo lattiginoso e “mare d’un verdastro torbido”, e “fumi grassi” che s’alzano dalle spiagge, si può risalire fino alla Somalia del sergente di Ennio Flaiano in Tempo di uccidere o all’Algeria di Camus del dottor Bernard Rieux, che aveva proprio l’aria di un contadino siciliano. Lungo questa mappa delle metafore o cosmologia della peste, tutto ritorna all’uomo: la pena, e la rivolta, e il dovere della responsabilità e del bilancio.

Sarà un terremotato di Gibellina, emigrato nelle cave di Meirengen, vicino Basilea, a resocontare in L’olivo e l’olivastro il ritorno nell’isola odiosamata[6] ricoperta ora di gelsomini neri, un sudario di calce al posto del ricordo, una terra di massacro e una terra massacrata, dove di ciclopico è rimasta solo la demenza. Il suo viaggio, speculare a quello del Silvestro di Vittorini[7], è un dialogo con uomini e luoghi trapassati, con l’ansia divorante delle madri, un inoltrarsi nella rovina, un chiedersi cos’è successo, un sapere che si è destinati a ripartire… è l’ultimo mascheramento di Ulisse. Perché più vado avanti e più mi rendo conto che tutto quanto c’era da dire, scriverà in un altro piccolo libro Vincenzo Consolo, era già stato detto da Omero e dopo non si è fatto altro che ripetere: “l’Odissea è matrice di ogni racconto”[8].

Per qualche anno ci scambiammo solo dei biglietti, di tanto in tanto. Perché lo incontrassi nuovamente, il caso scelse un’occasione privilegiata: il cielo grigio di Parigi e il Salon du livre del 2001. Io ci partecipavo come bibliotecario: quell’anno l’Italia era il paese omaggiato. All’ingresso avevano esposto trentacinque enormi ritratti. In uno di questi, Vincenzo Consolo teneva in mano una lente d’ingrandimento che gli dilatava l’occhio e lo sguardo mentre Rigoni Stern camminava su un sentiero innevato di Asiago. Lessi che teneva una conferenza alla sala Victor Hugo: Une heure avec Vincenzo Consolo. Mi precipitai. La sala era accanto al Padiglione Italia. Una sala gialla, affollata. Dai vetri si vedeva la gente che passava. Entrai mentre un attore stava leggendo un brano di un suo libro. Presi posto e aprii il mio quaderno per gli appunti. Soltanto dopo un po’ mi accorsi che mi ero seduto accanto a Daniel Pennac.

La conferenza di Consolo fu ipnotica. Parlò di molte cose, della letteratura come metafora, delle sue scelte stilistiche, del Sud, di Omero, di Verga e del proverbio siciliano cu nesce arrinesce: chi esce, chi va via, riesce. Alla fine, Daniel Pennac si avvicinò al mio orecchio e mi disse sottovoce, con un gran sorriso entusiasta, che per lui Consolo era semplicemente magnifique. Ci alzammo e andammo ad abbracciarlo insieme.

Nel 2007 lo ritrovai a Siracusa, al Premio Vittorini. Era il presidente di giuria e furono le sue mani a benedire il mio primo romanzo. Ma l’ultima volta che l’ho visto fu a una serata tributo per Pino Veneziano, l’artista siciliano che un giorno dell’84 aveva cantato anche per Borges, commuovendolo. Consolo aveva firmato un appello per Selinunte e l’introduzione a un libretto dal titolo Di questa terra facciamone un giardino[9]. Prese la parola e tracciò un breve elogio della cultura orale. Me lo ricordo così, sotto la luce gialla che illuminava le colonne del tempio, piccolo e incanutito ma con gli occhi che non avevano mai smesso d’essere vivaci, un vecchio cantastorie in piedi tra i ruderi di un’acropoli.

APPENDICE

Un clandestino a Parigi : une journée avec Vincenzo Consolo

(dai miei appunti, Parigi, Salon du livre, 24 marzo 2001)

Sala Victor Hugo, ore 12

La letteratura è metafora. Nostalgia di un tempo e di una patria perduta, desiderio dei personaggi di tornare a un’Itaca che non esiste più. È la nostra condizione. Siamo degli ulissidi che anelano a raggiungere la patria perduta. La memoria di una patria. Io ho sempre avvertito nel mio lavoro di scrittore una discrepanza tra argomento e stile. Sin da quando iniziai a scrivere, nel 1963, capii che dovevo fare una scelta di campo dal punto di vista linguistico e stilistico. Non c’è innocenza in arte, bisogna avere consapevolezza di quello che si sta svolgendo. Io sapevo che gli scrittori della generazione appena precedente alla mia, avevano adottato un registro comunicativo, un codice linguistico comunicativo. Moravia, Calvino, Morante, Sciascia. Io penso che speravano che dopo la fine del fascismo sarebbe potuta nascere in Italia una società civile con la quale comunicare. E questa loro speranza risaliva all’utopia linguistica di Manzoni.

Ma quando cominciai a scrivere io, questa società non si era formata, non esisteva per me. Per questo ho adottato un codice non comunicativo, ma espressivo. Con questa scelta stilistica mi inserivo in una tradizione italiana che partiva da un mio conterraneo, Giovanni Verga. Lui aveva rivoluzionato il codice linguistico manzoniano. Sulla sua linea lo avevano seguito Gadda e Pasolini.

Avevano creato un controcodice espressivo.

In questo sono stato favorito dalla ricchezza della lingua della mia terra, da quel giacimento linguistico che con molta faciloneria viene chiamato dialetto. Nel siciliano sono presenti residui della lingua greca, araba, francese, spagnola e delle altre civiltà transitate dalla mia isola. Io ho utilizzato questo serbatoio, questi residui, per rompere il codice linguistico nazionale, organizzando la prosa in modo ritmico, lirico, più simile alla poesia. Per me non esisteva un rapporto tra testo letterario e contesto storico, situazionale, ma una rottura. L’esempio più efficace lo dà la tragedia greca. Il messaggero appare sulla scena e riferisce quello che è avvenuto in altro tempo e in altro luogo. Solo dopo che lui racconta i personaggi si muovono e il coro commenta. Così, attraverso il rito del teatro, si ottiene la liberazione dalla colpa, la catarsi. Il messaggero, l’anghelos, è lo scrittore. Appare e dice di una vicenda, e cerca di far immedesimare personaggio e lettore. Ma oggi la cavea è vuota. Non c’è più il pubblico. L’unica possibilità è quella di spostare la narrazione sul commento della tragedia che ci riguarda tutti.

Nei miei libri, in tutti i miei libri, ci sono queste parti corali, che i latini chiamavano cantica. Si interrompe il racconto e si alza il ritmo, attraverso l’uso insistito delle assonanze e delle rime. Come dice Bachtin, il romanzo è sempre utopico perché ipotizza un mondo migliore.

Questa è stata la mia ricerca stilistica, una ricerca archeologica e filologica. Noi non abbiamo la fortuna di voi francesi. Leopardi, in un’analisi delle due lingue cugine, l’italiano e il francese, dice che il francese, attraverso la creazione di uno stato e la sua storia unitaria, si è “geometrizzato”. L’italiano, invece, non è una sola lingua, ma tante lingue. Questa è la nostra risorsa ma anche la nostra dannazione, da Dante in poi.

La letteratura, per me, è soprattutto una memoria linguistica. Ho ricercato le radici e usato la tecnica dell’innesto. Ma non ci si deve confondere. Trovo ingiustificato e regressivo l’inserimento dell’elemento dialettale. Come ha scritto Pasolini, Verga usava un italiano irradiato di dialettalità, ma non era un dialetto, era un’altra lingua. Una lingua nuova.

Considero la ricerca stilistica un impegno nei confronti della storia. Capisco che i miei testi non sono di facile lettura. Ma c’è in me un’esigenza di praticare una “letteratura d’intervento” (così l’ha definita Roland Barthes) anche sui giornali. Sento il bisogno di esprimere il mio giudizio sulla situazione politica del mio paese, ma anche su quella internazionale. Domani, insieme ad altri scrittori che fanno parte del Parlamento internazionale degli scrittori, tra cui José Saramago, parto per Tel Aviv e per Ramallah, per portare un appello per la pace. In Francia, l’esempio dello scrittore militante è quello di Zola, che pur pagando di persona alla fine riuscì a far riaprire il processo Dreyfuss. Oggi, in Italia, c’è un ministro della cultura che accusa gli intellettuali di vigliaccheria. Di fronte a tanta volgarità non vale nemmeno la pena di rispondere. Voglio aggiungere che non volevo alcuna ipoteca da parte del governo italiano sulla mia partecipazione a questo Salone del libro. Dopo le nostre dichiarazioni, io, Camilleri e Tabucchi siamo stati cancellati dal catalogo. Non troverete né la nostra foto né la nostra biografia. Per il mio governo, qui sono un clandestino.

Sala Dante Alighieri, pomeriggio. Vincenzo Consolo discute insieme a Erri De Luca, Giuseppe Bonaviri e Raffaele La Capria. Qualcuno gli chiede perché ha lasciato la Sicilia…

Appartengo alla storia infinita di meridionali che hanno abbandonato questa estremità, questo limite, per raggiungere il centro. Alcuni vennero in Francia, nel vagheggiamento di un nord mitico. Il primo è stato Verga. Approda a Firenze, poi a Milano, nella Milano dei salotti e delle contesse. Trova invece un mondo in grande subbuglio. In quegli anni si avvia la Pirelli. Lui rimane spiazzato. E qui si toglie la maschera di scrittore borghese e compie una rivoluzione stilistica. Dopo di lui, a Milano ci piovono Vittorini e Quasimodo. Io ci ho studiato, poi sono tornato in Sicilia. Ho insegnato nelle scuole agrarie. Ma presto mi sono reso conto che la mia presenza nell’isola era un’assurdità. Il mondo che volevo descrivere, il mondo contadino, si stava frantumando. Era in atto un esodo di braccianti che partivano per il nord e diventavano operai. Si pensava ancora che Milano fosse diversa e opposta alla realtà siciliana. Questa mitologia era stata alimentata da Vittorini. Lì ho lavorato in quella che definisco una fabbrica di armi, ossia la televisione, la Rai. Progressivamente il mito di Milano mi si è infranto, stagione dopo stagione, prima con gli anni di piombo, poi col riflusso craxiano, infine con l’era di Berlusconi. Questa è la mia storia.

La sala è strapiena. Gente in piedi, gente seduta per terra. L’affluenza è davvero impressionante. Sembra quella di un concerto. De Luca e La Capria relazionano in francese. Consolo riprende il microfono per spiegare che per la sua isola i Vespri siciliani sono stati una sciagura, al contrario di quanto ha creduto Croce. Perché i francesi se ne sono andati a Napoli, “e oggi i relatori napoletani lo parlano correttamente, mentre da noi sono arrivati gli spagnoli e l’Inquisizione, ma i siciliani non hanno imparato nemmeno lo spagnolo”. Suscita l’ilarità della sala. Poi pacatamente riprende il suo discorso sul recupero di una memoria linguistica, della memoria di un sud più profondo.

Il canale di Sicilia era un canale di grande comunicazione. I pescatori trapanesi andavano a pescare nelle acque del Mahgreb. Poi, con l’inizio dell’età dei conflitti, il Mediterraneo divenne un confine, un luogo di miserie e di atrocità, come ha spiegato Braudel, un mercato di schiavi, il centro di guerre economiche mascherate da guerre di religione. Oggi, purtroppo, assistiamo al ritorno di questi massacri. Ma non bisogna dimenticare che la storia delle civiltà è sempre una storia di incroci e di migrazioni e anche voi francesi ne sapete qualcosa.

L’intensa giornata di Vincenzo Consolo termina la sera, allo stand di France culture. Attorniati dai microfoni e dai giornalisti della radio francese, siedono allo stesso tavolo i membri del Parlament International des Escrivains. Vicino a Consolo riconosco i premi nobel per la letteratura Wole Soynka e José Saramago. Soynka è un po’ invecchiato, con una montagna di capelli bianchi sulla testa. Saramago elegante e autorevole, come sempre. Accanto a loro siedono il sudafricano Breyten Breytenbach, il cinese Bei Dao, Juan Goytisolo per la Spagna e Russel Banks per gli Usa. Con voce ferma e sicura, insieme consegnano a Parigi e al mondo il loro messaggio di pace.

[1] Un sommario elenco delle opere che hanno edificato questa linea siciliana del nostro romanzo comprende: I malavoglia (1881) e la novella Libertà (1882) di Verga, I vicerè (1894) di De Roberto, I vecchi e i giovani (1913) di Pirandello, Rubè (1921) di Borgese, Il gattopardo (1958) di Tomasi, Il Consiglio d’Egitto (1963) e il racconto Il quarantotto (Gli zii di Sicilia, 1958) di Sciascia. Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) di Consolo è l’estremo tassello di questa antistoria del Risorgimento, un discorso che si protrae da oltre un secolo. Ma, estendendo la riflessione al fascismo, al dopoguerra e al cinquantennio democristiano, bisogna annotare almeno Conversazione in Sicilia (1941) di Vittorini, Il bell’Antonio (1949) di Brancati, Il contesto (1971) e Todo Modo (1974) di Sciascia, Diceria dell’untore (1981) di Bufalino, L’olivo e l’olivastro (1994) e Lo spasimo di Palermo (1998) di Consolo, a cui ora si possono aggiungere le opere e i nomi di Andrea Camilleri, di Giosué Calaciura e di Giorgio Vasta.

[2] L’abate Vella sosteneva “che il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, un’impostura: e che c’era più merito ad inventarla, la storia, che a trascriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri; e in ogni caso ci voleva più lavoro, ad inventarla: e dunque, onestamente, la loro fatica meritava più ingente compenso che quella di uno storico vero e proprio, di uno storiografo che godeva di qualifica, di stipendio, di prebende. «Tutta un’impostura. La storia non esiste. Forse che esistono le generazioni di foglie che sono andate via da quell’albero, un autunno appresso all’altro? Esiste l’albero, esistono le sue foglie nuove: poi anche queste foglie se ne andranno; e a un certo punto se ne andrà anche l’albero: in fumo, in cenere. La storia delle foglie, la storia dell’albero. Fesserie! Se ogni foglia scrivesse la sua storia, se quest’albero scrivesse la sua, allora diremmo: eh, sì, la storia… Vostro nonno ha scritto la sua storia? E vostro padre? E il mio? E i nostri avoli e trisavoli?… Sono discesi a marcire nella terra né più né meno che come foglie, senza lasciare storia… C’è ancora l’albero, sì, ci siamo noi come foglie nuove… E ce ne andremo anche noi… L’albero che resterà, se resterà, può anch’essere segato ramo a ramo: i re, i viceré, i papi, i capitani; i grandi, insomma… Facciamone un po’ di fuoco, un po’ di fumo: ad illudere i popoli, le nazioni, l’umanità vivente…. La storia. E mio padre? E vostro padre? E il gorgoglio delle loro viscere vuote? E la voce alta della loro fame? Credete che si sentirà nella storia? Che ci sarà uno storico che avrà orecchio talmente fino da sentirlo?»” in L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, Milano, Adelphi, 1989, p. 59-60.

[3] V. Consolo, Lo Spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, 1998, p. 113.

[4] Così suona, in francese, il titolo della Diceria dell’untore.

[5] V. Consolo, Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 115.

[6] Consolo aveva già individuato in un piccolo paese nell’entroterra della Sicilia, Caltagirone, l’epicentro di una epidemia e l’emblema di una nazione, “della vecchia Italia che ha generato dopo i disastri del fascismo, nei cinquant’anni di potere, il regime democristiano, la trista, alienata, feroce nuova Italia del massacro della memoria, dell’identità, della decenza e della civiltà, l’Italia corrotta, imbarbarita, del saccheggio, delle speculazioni, della mafia, delle stragi, della droga, delle macchine, del calcio, della televisione e delle lotterie, del chiasso e dei veleni. Il plastico dell’Italia che creerà altri orrori, altre mostruosità, altre ciclopiche demenze.” (L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori, 1994, p. 71).

In un altro libro di Gesualdo Bufalino, il Guerrin Meschino, il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 cala addirittura il sipario, si chiude per lutto. L’Oprante, il puparo si ferma, smonta il teatrino, ripone con cura i legni e, alla fine, rompe la noce del collo al più derelitto degli eroi, al desdichado di cui stava raccontando le avventure: è un tempo, ormai, dove nemmeno per finta, nemmeno per gioco, “il buono vive e il maganzese muore”.

[7] Silvetro Ferrauto è il protagonista di Conversazione in Sicilia.

[8] Vincenzo Consolo e Mario Nicolao, Il viaggio di Odisseo, introduzione di Maria Corti, Milano, Bompiani, 1999.

[9] Di questa terra facciamone un giardino. Tributo a Pino Veneziano, con CD audio, a cura di Rocco Pollina e Umberto Leone, Trapani, Coppola editore, 2009.