Gli scrittori si dividono in scrittori con la testa e scrittori senza testa (naturalmente ci sono anche gli scrittori con mezzatesta). Al di là dello scherzo voglio dire che ci sono due modi di essere scrittore: scrittore di tipo logico-razionale, di pensiero e scrittore di tipo irrazionale-intuitivo, di sentimento. Più semplicemente la distinzione è questa: scrittore tout-court e narratore.

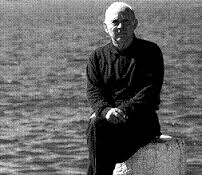

È una distinzione, questa, che rimbalzando da un’intervista rilasciata nel 1982 (su “L’Ora”) ad una pagina narrativa, ci aiuta a segnalare una delle componenti che alimenta e connota il fare inventivo di Vincenzo Consolo.

Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, con il narrare non si può, perchè il narrare è rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro sulla carta. Grande peccato, che merita una pena come quella dantesca degli indovini, dei maghi, degli stregoni […] Però il narratore dalla testa stravolta e procedente a ritroso da quel mago che è, può fare dei salti mortali, volare e cadere più avanti dello scrittore, anticiparlo […] Questo salto mortale si chiama metafora […] ma la metafora si sa si esprime attraverso il racconto.

Il dilemma che muove la riflessione del narratore santagatese (e che ritroviamo al centro del racconto Un giorno come gli altri) relativo alla distinzione tra lo scrivere e il narrare, è certo da ancorare ad un pronunciamento politico e ideologico che ha indotto l’autore del Sorriso dell’ignoto marinaio, al pari di scrittori come Moravia o Pasolini o Sciascia, a considerare l’esercizio scrittorio uno strumento capace di incidere sul reale in senso conoscitivo e trasformativo. Di qui la scelta di una scrittura, il cui progetto è quello di fondere, nella propria articolazione, la complessità delle cose e le vibrazioni affettive e razionali.

Il ponte ideale di cui si avvale Consolo per collegare il mondo esterno alla sensibilità dei protagonisti, il passato al presente, è un elemento di antico retaggio culturale e per di più denso di valenze poetiche: la memoria. È questa che concede al narratore la possibilità di entrare negli spazi del narrabile, consentendo la metamorfosi dell’accaduto e del vissuto in figure dotate di forza metaforica.

E costruzioni metaforiche, dense di tensione intellettiva e di fascino poetico, sono i suoi romanzi a cominciare dai titoli: La ferita dell’aprile, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Lunaria, Retablo, Le pietre di Pantalica. Metafore narrative attorno a cui ruotano, come cardini ideali dell’invenzione consoliana, oggettività e finzione, poesia e coscienza critica. Consolo ci appare quindi impegnato, da un lato, a spiegare il senso della propria adesione alla realtà e alla storia, dando rilievo a tensioni conoscitive o di denunzia, e dall’altro intento a marcare la autonomia dell’immaginazione e dello scatto simbolico, che rechino al proprio interno la carica utopica del narratore.

Scrittore in parte dimidiato, forse, ma autenticamente siciliano nel declinare l’antica dialettica isolana di ragione e mito, di esistenza e storia, elabora una prosa con la quale tenta di rappresentare gli aspetti problematici del reale e delle idee. Peraltro le spinte contrastanti della produzione consoliana sono, in parte, da riportare ad un’area geocultu-rale e storica che si presenta ab origine striata di chiaroscuri. Egli infatti è nato e cresciuto in una zona, Sant’Agata di Militello, che, per sua definizione si configura come «incerta, ibrida, di confluenza tra la provincia di Messina e di Palermo». Terra di confini fra ambiti naturali e storici, – la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale -, ove si fronteggia-no, ma spesso si intersecano in maniera viva e feconda di sviluppi, tradizioni differenti. «Zona di esistenza, di eventologia quotidiana» – ha scritto il nostro autore -, ma anche di tendenza al mito quella orientale, mentre zona implicata ed innervata nella storia quella occidentale, connotata per di più da frementi dubbi sul valore stesso della inchiesta razionale, come Pirandello e Sciascia ci hanno insegnato.

L’insularità di Consolo è da vedere nella particolare disposizione ad ibridare componenti diverse senza chiuderle in percorsi definitori, ad utilizzarle, anzi, come chiavi di una personale sperimentazione stilistica e tematica, entro un dettato narrativo composito.

Dai suoi romanzi emerge il profilo di un intellettuale al bivio fra saggistica e letteratura, dello scrittore meridionale sradicato ma attento ai problemi della propria terra, deluso dalla realtà ma non rinunciatario, pronto, anzi, ad intervenire dialetticamente; «di un isolano, insomma, che unisce» – come ha scritto Tedesco per Bruno Caruso – «un continuo sognare all’assiduo meditare».

Parafrasando quanto Consolo ha scritto a proposito di un poeta da lui molto amato, Lucio Piccolo, possiamo affermare che anche egli, come il poeta orlandino di adozione, è portatore di «due anime in petto»: una greca-messinese’ e una ‘spagnola-palermitana’. L’una pervasa di un gusto per la natura dagli aspetti solari e luminosi, pronta agli scatti e alle fughe della fantasia, l’altra attenta alla realtà degli uomini e alle vicende storiche, ma incline al barocco delle forme espressive, all’ombra e al mistero che si celano dietro ogni forma o evento razionalmente indagati.

Che poi l’immagine delle «due anime in petto» si avvicini a quella vittoriniana delle «due tensioni» ci rende avvertiti del modello intorno a cui gravita la formazione del nostro autore. Modello, quello di Vittorini, che in Consolo sorreggeva, all’altezza degli anni Cinquanta, anche una privata tensione alla fuga dall’isola natia, e motivava la scelta di una scrittura che, pur orientata sulla propria terra, passasse attraverso il filtro della distanza memoriale.

Consolo riproponeva l’antica diaspora degli scrittori siciliani che si allontanano dalla propria isola per insoddisfazioni e scontenti, e per il bisogno di inserirsi più concretamente nei canali di produzione. E in tal senso la Lombardia, con le sue tradizioni di impegno civile di tipo illuminista, gli si presentava come la terra ideale in cui placare le proprie urgenze umane e culturali, e riflettere sui modi e i temi che avrebbero connotato la sua attività.

A ridosso della prosa di Consolo scorgiamo quindi la lezione del realismo lirico-fantastico di Vittorini, nonchè di Pavese e Calvino, le cui opere, non condizionate da rigida osservanza ai dettami del neorealismo, nutrivano nel giovane scrittore una radicata esigenza di libertà inventiva. Ma nel laboratorio dello scrittore santagatese sentiamo che molto ha significato il modello di prosa di quegli scrittori di ‘cose’ che da Verga a De Roberto, da Pirandello a Sciascia, avevano privilegiato uno scavo lucido e disincantato del reale. Senonchè proprio la scelta di una narrazione che declinasse realismo ed immaginazione, storia e pensiero, imponeva al nostro autore la ricerca di una strada personale, pur nella accettazione dei grandi modelli che ne avevano pilotato la formazione. E il timbro personale si coglie, sin dal primo romanzo, nella vigile attenzione che Consolo mostra per l’aspetto linguistico in cui si può sedimentare un atteggiamento ideologico contestativo, ed anche una carica immaginativa che modifichi i moduli espressivi già realizzati. Così, se pure nella Ferita dell’aprile vi è un tono epico-lirico d’ascendenza vittoriniana, ed un’attenzione alla realtà popolare che rinvia al Verga, è già in quelle pagine una scelta di realismo pluridirezionale e metaforico che mostra l’originalità del giovane scrittore.

La metafora narrativa, così cara all’autore, diviene non solo la spia della sua forza inventiva, ma anche il supporto poetico di una scrittura che – per dirla con Calvino – abbia «una presa attiva nella storia», e mantenga alta « la coscienza acuta del negativo», cioè lo scarto critico del pensiero sugli avvenimenti. Strumento privilegiato con cui operare una vigile ed elegante trasfigurazione della realtà effettuale.

Il primo romanzo di Consolo viene pubblicato nel 1963, in anni di profonde trasformazioni sociali e culturali. Lo scrittore ha certo un orecchio sensibilissimo alle sperimentazioni compiute in quel periodo sul terreno del linguaggio e dello stile, ma non rinuncia alla lezione narrativa otto-novecentesca, con la quale anzi intende misurare le proprie energie creative. Costruisce un romanzo d’ambientazione popolare col quale evitare da un lato le secche di certo neorealismo populista postbellico, e dall’altro le fughe evasive dalla realtà. Il romanzo passa però sotto silenzio, forse perchè appare anacronistico, in anni di avanguardistica scomposizione della trama romanzesca, quel suo richiamo evidente alla tradizione, e non ci si accorge che l’operazione di Consolo era proprio quella d’innestare sul tessuto realista una personale elaborazione di stile. Sul piano tematico, con La ferita dell’aprile egli intende raccontare l’incidenza della Storia in una realtà minore e marginale, senza tralasciare quel carico di vissuto e di particolari umani che spesso si ignorano; trasformandoli anzi in «occasioni poetiche». Una proposta letteraria che si avvicinava in modo significativo agli intenti di un altro artista siciliano, Bruno Caruso, il quale, nello stesso arco di tempo, poneva al centro della propria invenzione «una realtà minore […] riproposta da una sensibilità e da un’intelligenza che mentre si accorge di poterne ancora fare esperienza giornaliera, subito la decanta e la filtra come da fondo oscuro di lontane e ora affioranti memorie. La validità di questa proposta […] era nell’ancora accertabile verità di questi aspetti dell’esistenza, sentiti tuttavia quali occasioni poetiche» (Tedesco). E per restituire alla storia il misterioso e l’ignorato che è nell’uomo e nella collettività, Consolo sceglie fin dal primo romanzo la dimensione della memoria e l’idea del viaggio. Poli interscambiabili, a ben guardare, di una scrittura che viaggia nel passato storico per isolarne travagli umani e sociali da depositare poi sulla pagina. E questa si dispone come archivio memoriale di un mondo, quello popolare (con i suoi tipi e le sue tradizioni), che non esiste più, e che non si conoscerebbe se non ci fosse un aedo delle microstorie o dell’antistoria pronto ad assumere su di sè il compito di narrare quanto è andato disperso. Ma memoria anche di modelli letterari, rinascimentali o settecenteschi, di viaggi fantastici e filosofici, (basti pensare a Lunaria e Retablo), che sarà sempre attiva nell’universo inventivo di Consolo.

E il viaggio, metafora pregnante del rapporto che uno scrittore siciliano intrattiene con la propria terra, si compie ora nei terreni dell’autobiografismo, ora nelle terre del pubblico, del quotidiano e del favoloso, mescidati secondo percentuali e proporzioni differenti da un romanzo all’altro. Figura insistita della prosa consoliana, è il luogo in cui si aggregano funzioni narrative e referenti simbolici. E libro di memorie che si dipanano in un viaggio a ritroso è La ferita dell’aprile, il romanzo che segna l’esordio letterario dello scrittore santagatese.

I ricordi del protagonista si presentano come piccoli intarsi entro un quadro, il cui sfondo è la realtà storica del secondo dopoguerra in Sicilia, con i problemi antichi di miseria ed arretratezza, e i recenti contrasti sociali dovuti al nuovo assetto politico.

Consolo in queste pagine, intreccia il registro del realismo, rispettoso delle leggi della verosimiglianza e della trama narrativa, con quello del fantastico ove le leggi della causalità e razionalità vengono trasgredite a favore della libertà simbolica. Ne scaturisce una prosa originale che fa slittare l’andamento mimetico della narrazione verso un dettato figurativo:

Randisi è un paese nero, le case di lava senza intonaco, le chiese pure, nera l’Etna tranne la cima con la neve. Girammo e girammo, vicoli ferri gonfi dei balconi, donne incinte, le mille reti, le sorbe, fichi d’India sulla pala come dita risipolate sulla mano, ghirlanda di frutta per gli archi dei balconi e le finestre come nei quadri scuri delle Madonne nelle chiese vecchie.

Il motivo del viaggio, in questo primo lavoro, si svolge sul doppio versante del riportarsi all’indietro dell’ionarrante al tempo della propria adolescenza, e di un attraversamento di diversi piani linguistici alla ricerca di uno stile che sia conquista di una propria misura espressiva.

Non a caso uno dei tratti che connota la fisionomia interiore del giovane protagonista della Ferita dell’aprile, è proprio l’adolescenziale incertezza espressiva di chi, sradicato dal paese d’origine a causa della morte del padre, è costretto ad immettersi in un altro tessuto sociale, in una diversa area linguistica.

Don Sergio me lo chiese, un giorno che dicevo la lezione. Di’ un po’ non sarai mica settentrionale? E le risate di que’ stronzi mi fecero affocare.

Glielo dissero che ero uno zanglé, che avevo una lingua speciale. Don Sergio volle sapere e fece la scoperta che poteva essere colonia francese, che zanglé storpiava lesanglè, non inglesi, ma normanni. Ma non sono neanche uno zanglé, un civile di casino, facce smorte e pertiche di faggio, zarabuino, se ci tiene tanto.

Tema, questo, che tornerà in uno dei racconti delle Pietre di Pantalica, I linguaggi del bosco, a siglare la permanenza feconda di un sentimento forse autenticamente sofferto, cioè il disagio per una diversità linguistica. Ma si può anche pensare che proprio siffatta coscienza abbia acuito la sensibilità dello scrittore, maturando in lui quella profonda attenzione al linguaggio, destinata, come è noto, nelle sue varietà idiomatiche e colte, a diventare la peculiare cifra stilistica di Consolo.

La ferita dell’aprile è la storia di un adolescente che lungo un itinerario di sentimenti ed entusiasmi, gioie e dolori, approda alla conoscenza della solitudine e della conflittualità dell’esistenza. Lo snodarsi dei ricordi non solo scandisce l’educazione del protagonista, ma evidenzia nel contempo un variegato contesto socio-storico. Il modello stilistico verghiano, di una coralità che esprime se stessa tramite l’idioma dialettale, viene sì rimesso in circuito dallo scrittore santagatese, ma entro un tessuto narrativo che è ormai quello novecentesco della memoria autobiografica, in cui si fondono, con agilità e freschezza, verosimiglianza e punto di vista del soggetto narrante. L’aderenza alle forme espressive proprie del paese in cui è ambientata la storia non produce effetti di completa mimesi linguistica e sociale, giacché sono presenti scatti fantasiosi, di imprevedibile esplosione, che svelano la propensione all’ironico e al poetico della prosa consoliana.

Don Sergio principiò con le cocuzze: allora quant’erano? Il pegno, la penitenza, tre pater ave e gloria stasera appena a letto, che è confessionale? a chi riesce a contare i miei bottoni gli do le caramelle. E Tano cominciava dal primo sotto il collo premendo con il dito, ma poi, sul più bel-lo, don Sergio scuoteva e il numero saltava: addio, si ricomincia […].Il Mùstica forse non sentì, tirò avanti come un condottiero, di quelli delle storie d’Omero. Sul lato che il sole tramontava, lontano entrò nel mare assieme al suo cavallo, si fecero il bagno, la spuma che saltava, bianca e risplendente per il sole. […] — Salta giù, subito! Pazzo, pazzo sei, allo istituto ne parliamo. Fila, vatti a vestire, ti viene una bronchite.Le risate, le mutande bagnate appiccicate, gli si leggeva sano, per giunta che Filippo non scherzava.

Lo sguardo memoriale del narratore e quello reale dell’adolescente che osserva e filtra la realtà degli adulti (con i suoi problemi e contrasti), conferiscono alla narrazione un timbro favoloso e insieme vivido. Peraltro, sul piano narrativo, è proprio il filtro della memoria del giovane protagonista che agglutina una realtà che altrimenti resterebbe frantumata in segmenti bozzettistici. L’autore tenta di far vivere i frammenti di una collettività marginale quale può essere quella di un paese del sud senza che alcuno dei personaggi, tranne il narrante, sia posto come centro strutturante della narrazione.

E questa, spesso, segue moduli para-tattici: i più idonei a cogliere il fluire della vita, delle microstorie nel loro farsi, nonchè i pensieri del giovane protagonista che quella realtà trapunta con i filamenti sottili di una sensibilità in crescita. Il dettato narrativo, ora disteso ora concitato, segue ritmi di un’epicità raccolta e schiva. Ma se «l’epica moderna non conosce più dei – come ha scritto Calvino – l’uomo è solo e ha di fronte la natura e la storia», con le quali istituire un rapporto di interrogazione. Ragione per cui non sono più le grandi azioni umane la forza motrice della narrativa, ma i segmenti di realtà che coinvolgono la memoria e la partecipazione critica del narratore: i bisbigli e i piccoli discorsi dei ragazzi orfani, che trascorrono quasi l’intera giornata nell’istituto che li ospita; gli squarci di vita di paese ove, a personaggi di arcaica staticità e misteriosa fascinazione, come la «vecchia che taglia con un coltello» La tempesta di mare che avanza, si affiancano personaggi vividi e ben delineati, come alcuni compagni di collegio del protagonista, o il padre di Mari Campisi tornato dall’America, che si fanno emblemi di un presente incalzante.

E poi ancora sensazioni, desideri, luoghi e giorni che sembrano uguali e cambiano invece nel trepido affiorare di una diversa dimensione interiore. Da un lato particolari oggettivi: poveri cortili, un rumoroso e sporco salatoio ove lavorano le donne, la vita dei ragazzi nell’istituto religioso e l’aspra realtà dei pescatori; dall’altro lo spettacolo di una natura che si trasforma in visione, in momenti incantati, in sogni incerti di un futuro gravido di incognite.

Romanzo di formazione si può considerare La ferita dell’aprile, in quanto in esso ritorna un itinerario di crescita e maturazione; ma anche romanzo dibattito con il quale l’autore mette a punto una sua interpretazione del neorealismo degli anni Cinquanta, giocando una personale scommessa tra natura e storia, fra destino personale e problematica sociale, fra realtà e progettazione culturale.

Consolo come Vittorini torna ad una Sicilia antica e quasi arcaica, posta sul limite estremo della scomparsa e vi cerca le tracce della propria identità umana e culturale in un viaggio immaginario, le cui tappe sono i movimenti continui della vita, e l’approdo è la coscienza di tali trasformazioni. Raccontare la Sicilia è per lo scrittore un modo di ricostruire l’antica dimora dei padri e tornare alle radici di un linguaggio col quale riappropriarsi della propria terra. Con la consapevolezza che è la scelta della lontananza, temporale o geografica, quella che gli consente la narrazione. Dimensione con la quale si è fuori dalle urgenze polemiche che rendono aspre, per alcuni intellettuali siciliani, le ragioni del consistere. E che tuttavia accende di bagliori affettivi luoghi e tempi che divengono generatori inesauribili di poesia.

Ed ecco lo scrittore raccontare, in prima persona, ne La ferita dell’aprile, di un tempo favoloso, l’adolescenza, segnato dal libero fantasticare prima dell’intrusione della realtà con il suo carico di amarezze e responsabilità, fissate emblematicamente nella morte del padre. La Sicilia, nei romanzi di Consolo, si dispone come luogo di separatezza storica e nel contempo come metafora di problemi sociali che investono tutta l’Italia, come dimora arcaica difficilmente sondabile e come «zona di realtà narrabile».

Tutto ciò si compone in una prosa che fonde di continuo mimesi del reale ed addensamenti di immagini, icasticità ed esplosione visionaria, secondo modalità di stile che contengono già la maniera del narratore maturo. Ma nei primi degli anni Sessanta – quando compone La ferita dell’aprile – Consolo non poteva certo trascurare la lezione linguistica di narratori come Gadda e Pasolini. Dai romanzi del primo assimilava la forza, anche provocatoria, di combinare giochi linguistici e mescolanze di stili. E dalle scelte stilistiche ed ideologiche di Pasolini traeva l’esempio per costruire un linguaggio capace di trasformare l’idioma popolare dei suoi personaggi in una lingua poetica ma dotata anche di umori polemici. La continua intersezione, nelle pagine di Consolo, di lingua e dialetto, di forme culte e popolari, l’accentuazione barocca dell’immagine, spostano il modulo narrativo neorealista verso soluzioni di pastiche che collocano lo scrittore sul versante di una tradizione sperimentale. Un altro motivo presente nel primo romanzo (e poi nei successivi) è quello di un autobiografismo riflessivo che induce lo scrittore a mescolare la propria voce autoriale con quella del narrante. Quando, infatti, nel romanzo il diaframma narrativo allenta la sua tensione, irrompono le considerazioni, irrompono le considerazioni del protagonista sull’amarezza della solitudine e sul distacco da quella vita varia e brulicante, che, pirandellianamente, viene narrata ma non vissuta.

In tal senso, e riferendoci al suo titolo, possiamo parlare di un tema definibile come ‘la ferita’ dell’artista, ovvero la coscienza di un incolmabile iato esistente tra la vita e l’arte, tra la scrittura e la complessità del reale. «Uno che pensa, uno che rifletta e vuol capire questo mare grande e pauroso, viene preso per il culo e fatto fesso. E questa storia che mi intestardo a scrivere, questo fermarmi a pensare, a ricordare, non è segno di babbio, a cangio di saltare i muri che mi restano davanti?».

La ‘ferita’ dell’artista, topos della grande letteratura novecentesca, sta nell’impossibilità dello scrittore, che pure ne ha un desiderio struggente, di partecipare all’umanità che egli stesso mette in scena nelle sue opere. Si è segnati da questa ferita che apre un abisso di solitudine, nostalgia e ironia; si è colpiti da una vera e propria fascinazione verso i gesti semplici che accompagnano la vita di ogni giorno.

All’artista non rimane che guardare da lontano – come affermerà in Retablo don Gennaro, maestro di canto: «Stiamo ai margini, ai bordi della strada, guardiamo, esprimiamo, e talvolta con invidia, con nostalgia struggente allunghiamo la mano per toccare la vita che si scorre per davanti».

La scrittura può allora configurarsi come un farmaco col quale tentare di guarire le personali ferite, o proporsi come strumento di conoscenza. Ma il contrappunto dialettico tra la infinita nostalgia della vita e la necessità artistica della solitudine è anche la sua forza, come ha evidenziato la migliore lezione dell’arte novecentesca (Mann). Letteratura e vita sono i termini di un dibattito antico e sempre vivo, ma sono anche un grumo pulsante di energie ed ambiguità da cui di volta in volta scaturisce l’immaginario del narratore.

Flora Di Legami, La Figura e L’opera – 1990