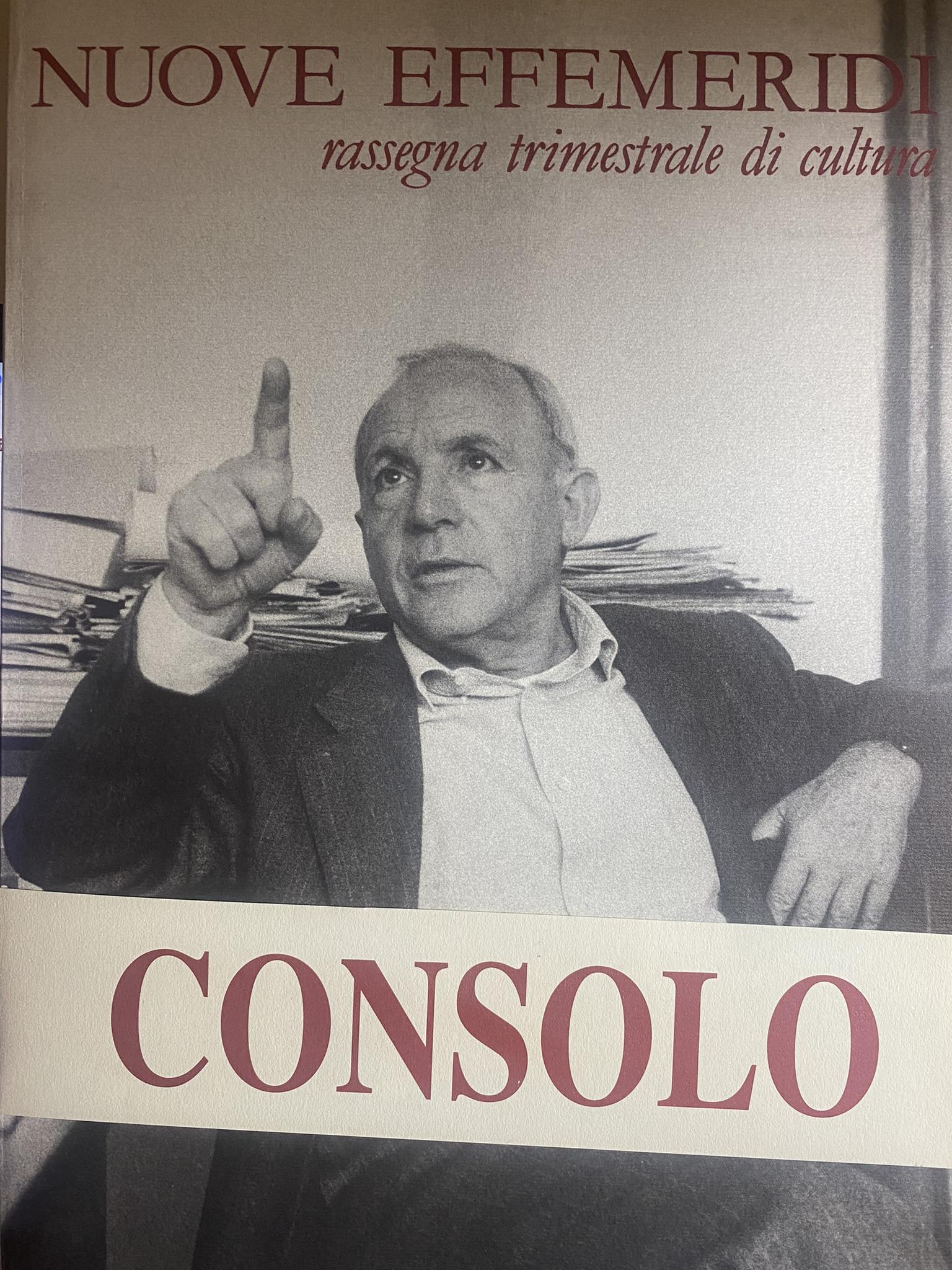

Giulio Ferroni

Università La Sapienza

Nel capitolo VI de Il sorriso dell’ignoto marinaio si svolge un’intensa interrogazione del senso della scrittura dei «cosiddetti illuminati», dei «privilegiati» che pure tentano di dar voce ai villani che si sono ribellati alle ingiustizie; se ne rileva il carattere di impostura, di fronte alla

difficoltà e impossibilità di far parlare le lingue “altre”, di trovare «la chiave, il cifrario dell’essere», lo strumento di accesso al mondo delle classi subalterne, alla loro espressione, al loro essere, al loro sentire e al loro risentimento. Entro questa insuperabile difficoltà viene chiamata più specificamente in causa l’insufficienza dei nomi, delle parole del codice politico, fatto di termini che restano estranei alle classi popolari; anche le grandi parole come «Rivoluzione, Libertà, Egualità, Democrazia» mostrano la loro incorreggibile parzialità. Di fronte a questa situazione, si delinea l’attesa di parole nuove, di nomi capaci di afferrare quella realtà che sfugge al linguaggio attualmente disponibile, conquistati dagli stessi soggetti che da quello sono esclusi: “Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose”1 . I nomi vengono ad essere, in effetti, nella loro evidenza, gli strumenti essenziali di un contatto con le cose, qui con una proiezione utopica (che risente ancora delle utopie sessantottesche) verso il sogno di un legame futuro, solidale, tra nomi e cose, verso una conciliazione che cancelli ogni scissione, ogni lacerazione tra il linguaggio e la realtà. 56 Ben presto però, nell’esperienza di Consolo, al di là di questa proiezione in avanti, si impone un movimento opposto che conduce la scrittura, nel confronto con l’evidenza dei nomi, a risalire all’origine, o comunque ad un perduto passato di conciliazione tra la realtà e il linguaggio. Essi si porranno allora come segni persistenti di ciò che è stato lacerato, segni che recano in sé le stigme del dolore, che manifestano la necessità e insieme l’impossibilità di un riconoscimento, di una risposta all’offesa del male e della violenza. Nel testo eponimo de Le pietre di Pantalica lo sguardo agli oltraggi subiti da Siracusa rinvia ad uno scritto di Alberto Savinio (Nivasio Dolcemare), Fame ad Atene, con il terribile ricordo di uno degli oltraggi subiti da Atene nella seconda guerra mondiale (la morte per fame di ottocento persone), e al modo in cui lo scrittore cercò di rievocare e difendere la memoria della città proprio affidandosi ai suoi nomi: “Allora lo scrittore, per quest’offesa all’umanità, per quest’oltraggio alla civiltà, fa una rievocazione della sua Atene servendosi dei nomi: di vie, di piazze, di bar, di ritrovi; di persone, di oggetti; e soprattutto di cibi, di dolci. Nomi scritti nella loro lingua, in greco. Roland Barthes ci ricorda che in latino sapere e sapore hanno la stessa etimologia. E anch’io allora, come Nivasio Dolcemare, vorrei, se ne fossi capace, rievocare la mia Siracusa perduta attraverso i nomi: di piazze, di vie, di luoghi … Ma soprattutto di cibi, di dolci, magari servendomi di un prezioso libretto, Del magiar siracusano, di Antonino Uccello. Ma, Antonino, ha senso oggi trascrivere quei nomi?”2 . La coscienza della divaricazione tra l’originario mondo della tragedia greca e l’uso delle contemporanee rappresentazioni in traduzione (proprio nella disastrata Siracusa) fa poi sorgere un’allocuzione ai mitici personaggi di Argo, città «ridotta a rovine», il cui ricordo può persistere, come quello di Siracusa o di Atene, solo nella parola originaria della poesia: “Vi resti solo la parola, la parola d’Euripide, a mantenere intatta, nel ricordo, quella vostra città”

3 . 2. 3 Ibidem. 57

Il rilievo del nome sostiene l’ampio uso che Consolo fa della enumerazione caotica e dell’elencazione seriale, che dà assoluta evidenza ai sostantivi nei loro diversi tipi, dai nomi propri (luoghi, persone, dati della storia e del mito, ecc.) a quelli comuni di cose materiali e concrete a quelli di cose astratte e ideali, ecc. Queste enumerazioni di nomi si collegano talvolta a scatti improvvisi della sintassi, tra inversioni e alterazioni ritmiche: il linguaggio viene così forzato in una doppia direzione, sia costringendolo ad immergersi verso un centro oscuro, verso l’intimità delle cose e dell’esperienza, verso il fondo più resistente e cieco della materia, il suo inarrivabile hic et nunc, sia allargandone l’orizzonte, dilatandone i connotati nello spazio e nel tempo, portandolo appunto a “vedere” la distesa più ampia dell’ambiente e a farsi carico della sua stessa densità storica, di quanto resta in esso di un lacerato passato e di faticoso proiettarsi verso il futuro. Nel IV capitolo di Nottetempo casa per casa il «maestricchio» Petro Marano, chiuso nella torre del vecchio mulino avuto in lascito, meditando sul dolore della propria famiglia, dopo essersi abbandonato ad un urlo indistinto e senza scampo, si aggrappa alla forza delle parole, che sono prima di tutto «nomi di cose vere, visibili, concrete», nomi che egli scandisce come isolandoli nel loro rilievo primigenio e assoluto e da cui ricava un impossibile sogno di un ritorno alle origini, di un rinominare capace di trarre alla luce una realtà non ancora contaminata dal dolore e dalla rovina. Nuovo inizio potrebbe essere dato appunto dalla trasparenza assoluta di nomi che designano una realtà senza pieghe dolorose, in un nuovo flusso sereno della vita e del tempo: “E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno …» scandì come a voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento 58 in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si svolgea serena, sereno il tempo”4 . Petro rinvia alla scaturigine dei nomi, che, quando designano cose concrete, sembrano mantenere ancora il nesso primigenio, la misura di quando nulla era ancora accaduto, di quando il male e il dolore non aveva ancora lacerato le possibilità dell’esperienza. E si noti come in questa elencazione, che la punteggiatura fissa in una sorta di forma pura, i vari nomi si succedano a gruppi, riferiti a diversi settori d’esperienza, secondo una progressione che va dalla solidità elementare della terra al richiamo aereo del volo e di uno spazio cosmico, fino alla colorata impalpabilità dell’arcobaleno. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio l’evidenza del nome si impone fi n dalle pagine iniziali, con lo sguardo del barone Mandralisca che si avvicina alla costa della Sicilia, la cui immagine si fissa nei nomi dei feudatari signori delle torri sormontate dai fani (si noti qui la quasi totale assenza degli aggettivi: c’è solo il generico grande e il numerale cinque). “Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte, i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangonsi di tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo …”5 . Ai nomi dei feudatari che in quel momento dominano i luoghi succedono poi quelli delle città sepolte, evocate dalla sapienza archeologica del barone: “Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Calacte, Alesa… Città nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni”6 . 6 Ibidem. 59

Ecco poi più avanti un elenco dei pellegrini che procedono verso il santuario di Tindari e degli oggetti che recano con sé: “Erano donne scalze, per voto, scarmigliate; vecchie con panari e fiscelle e bimbi sulle braccia; uomini carichi di sacchi barilotti damigiane. Portavano vino di Pianoconte, malvasia di Canneto, ricotte di Vulcano, frumento di Salina, capperi d’Acquacalda e Quattropani. E tutti poi, alti nelle mani, reggevano teste gambe toraci mammelle organi segreti con qua e là crescenze gonfi ori incrinature, dipinti di blu o nero, i mali che quelle membra di cera rosa, carnicina, deturpavano”7 . E si ricordino ancora più avanti i nomi elencati dal Mandralisca di fronte ai pazienti visitatori della sua casa- museo: “Alle vetrine, alle teche delle lucerne e delle monete, dove il barone si lasciò andare ad una sequela infinita di date, di luoghi, di simboli e valori, quei quattro o cinque che appresso gli restarono, per troppa stima o estrema cortesia, afferrarono qualcosa come Mozia Panormo Lipara Litra Nummo Decadramma”8 . E del resto la figura stessa del Mandralisca, erudito e malacologo, raccoglitore e classificatore di oggetti, di dati e di date, è elettivamente disposta alla ricerca e alla sistemazione dei nomi, alla loro disposizione ed elencazione (e si può ricordare, sempre nel Capitolo primo, il sogno di farsi pirata per impadronirsi della «speronara» che sta trasportando chissà dove dei marmi: se potesse averli farebbe schiattare di rabbia altri collezionisti concorrenti, i cui nomi vengono anch’essi riportati in elenco)9 . Ma in tutta l’opera di Consolo si danno le più diverse variazioni, combinazioni, funzioni in questo uso dei nomi. Così nel racconto di cui qui presentiamo la traduzione di Irene Romera Pintor 7 Si noti qui la sottile scansione, con la successione dei tre membri introdotti nell’ordine da donne, vecchie, uomini, e poi il successivo elenco in cui risaltano i luoghi d’origine dei diversi prodotti, dove l’evidenza delle derrate alimentari è sottolineata dal complemento con il nome proprio, il tutto disposto in una sequenza di quattro settenari e di un endecasillabo: vino di Pianoconte,/ malvasia di Canneto,/ ricotte di Vulcano,/ frumento di Salina,/ capperi d’Acquacalda e Quattropani. 8 «Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il cardinale Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina».

60 Pintor, Filosofiana, si può trovare una fitta presenza di nomi geografi ci e topografi ci, mentre fortissima suggestione ha l’elenco dei nomi delle erbe pronunciato dall’impostore don Gregorio: “E salmodiando, don Gregorio gettava sopra la balàta le erbe che prendeva a una a una dalla sporta, chiamandole per nome. «Pimpinella,» diceva «Petrosella, Buglossa, Scalogna, Navone, Sellerio, Pastinaca…»”10.

Ma vorrei insistere un po’ più diffusamente su Retablo, che prende avvio proprio da un nome, quello della donna amata da Isidoro, Rosalia, subito scomposto nelle sue due componenti, Rosa e Lia, poi ossessivamente ripetute. Ciascuna di queste due componenti dà avvio ad una serie di esaltate variazioni. La prima variazione scaturisce dal piano semantico di rosa, in un delirio floreale, carico di profumi e di colori, che dà luogo ad altre serie di termini moltiplicati. Dopo il nome e la sua scomposizione, rosa viene ripetuto quattro volte, ogni volta seguito da una relativa che ne specifica l’azione; poi si passa ad una negazione paradossale (Rosa che non è rosa) e a due nuove riprese di rosa, accompagnate ancora da relative, ma stavolta le relative danno luogo a predicati nominali, entro ciascuno dei quali si dispongono quattro termini con nomi di fiori (prima datura, gelsomino, bàlico e viola; poi pomelia, magnolia, zàgara e cardenia). A queste identificazioni della donna con i diversi fi ori succede l’immagine del tramonto, con il suo trascolorare (fissato nell’immagine della sfera d’opalina, cioè di un vetro traslucido e opalescente) e con l’addolcirsi dell’aria (forte l’espressività di sfervora, come se essa riducesse la sua febbre), seguita nel suo penetrare dentro il chiostro del convento e nel suo spandervi nuovi profumi (ancora con elencazioni seriali, prima dei predicati, coglie, coinvolge, spande, poi dei complementi aggettivati, odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi) che sembrano risultare da un’opera di

10 CONSOLO, V. (1988: 92). Vero tour de force quello della traduzione di Romera Pintor, in CONSOLO, V. (2008: 69): “Y mientras salmodiaba, don Gregorio echaba sobre la lápida las hierbas que tomaba una a una del capazo, llamándolas por su nombre./ «Pimpinella» decía «Petrosela, Buglosa, Chalote, Nabo, Apio, Pastinaca…»”. 61

distillazione (e i balsami sono grommosi perché sembrano carichi di incrostazioni, di una sensuale impurità): “Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha ròso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ah!, con la sua spina velenosa in su nel cuore”11. Sul secondo termine della scomposizione si svolge tutta una serie di variazioni foniche a partire dal significante lia, in un viluppo di termini che contengono la sillaba li o la sola labiale l (daliato a lumia a liana a libame, licore, letale, ecc., fi no a liquame). Dal nome Lia si svolge, come un vero e proprio denominale, il verbo liare (che indica un’azione simile a quella che fanno sui denti agrumi come il cedro e la lumia), a cui segue tutta una serie di sostantivi caratterizzati dalla posizione iniziale della sillaba li, da liana (che contiene in sé il nome Lia); si notino le voci dotte libame (latino libamen), «libagione» che agisce come una droga (oppioso), lilio per «giglio», angue per «serpente»; limaccia indica una «lumaca» che lo avvolge nei suoi vischiosi avvolgimenti, attassò, (siciliano da attassari, «assiderare, freddare»); lippo è il siciliano lippu, che indica il musco e in genere ogni pellicola viscosa che si attacca: “Lia che m’ha liato la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento, catena di bagno sempiterno, libame oppioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei divino, lima che sordamente mi corrose l’ossa, limaccia che m’invischiò nelle sue spire, lingua che m’attassò come angue che guizza dal pietrame, lioparda imperiosa, lippo dell’alma mia, liquame nero, pece dov’affogai, ahi!, per mia dannazione”12. 12 Ibidem. 62 Ruotando sul nome e scomponendolo, in queste cascate di sostantivi che solo in pochi casi sono accompagnati da aggettivi, si svolge così un canto d’amore cieco e sensuale che si riavvolge su se stesso e che trova una figura esemplare, nel serpe che addenta la sua coda, del riavvolgersi di ogni esperienza su se stessa (è una figura, questa, molto cara a Consolo, come quella simile della chiocciola, riavvolta su di sé, in un percorso circolare che sempre torna al punto di partenza). Dopo questa scomposizione del nome della sua Rosalia, il frate ricorda di averla cercata nei luoghi più diversi di Palermo, fino ad identificarla in modo blasfemo con l’immagine della santa protettrice della città, Rosalia appunto, venerandone il corpo racchiuso nel sepolcro di cristallo nel celebre santuario del Monte Pellegrino: esasperata sensualità, erotismo, ossessione funebre, ritualità spettacolare, senso del peccato e della dannazione si fondono qui in un nesso inscindibile. Il nome di Rosalia viene ripetuto poi più volte, in diversi punti del libro; e al diario della peregrinazione del pittore Fabrizio Clerici si intreccia una confessione di Rosalia, che si scinde e si confonde in un’immagine singola e doppia, la Rosalia di don Vito Sammataro e la Rosalia di Isidoro che è in realtà «solamente la Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore»13. Nell’attraversare i luoghi della Sicilia, Fabrizio Clerici ne assapora i nomi propri, trae in luce i signifi cati che addensano in sé; e dalle più semplici etimologie può lasciar scaturire altre cascate di nomi, come qui, che dal nome di Salemi vengono fuori in successione altri nomi astratti, altri nomi geografi ci, altri nomi concreti: “Ma era certo insieme quel paese Salem e Alicia, luogo di sale e luogo di delizia, del rigoglio e del deserto, dell’accoglienza e dell’inospitale, della sterilità e del fico bìfero, ché subito, appena pochi passi oltre l’aridume, ove la terra veniva ristorata dalle fonti di Delia, Ràbisi, Gibèli, Rapicaldo, dal Gorgo della donna, la terra si faceva, come la Promessa, copiosa di frutti d’ogni sorta, e di pascoli, di vigne, d’olivi, di sommacco”14.. 63 Poco più avanti si ascolta don Carmelo Alòsi, esperto nell’arte «degli innesti e della potatura», elencare, come «un unico giardino, unico e sognato, tutti i giardini» che ha conosciuto e in cui ha lavorato: “di Francofonte o di Lentini, della Conca d’Oro o del Peloponneso, di Biserta o d’Orano, di Rabat o di Marrakech o di Valencia. Come pure i giardini di capriccio e d’ornamento, piccoli come quelli di Mokarta, del Patio de los Naranjos sotto la Giralda di Siviglia, del Generalife sopra all’Alhambra di Granada o quello delle latomìe del Paradiso in Siracusa”15. Ma la campionatura dei nomi di Retablo può agevolmente condurre dai nomi geografi ci e topografi ci a quelli mitici. Così da una epigrafe greca di Selinunte sgorga una serie di nomi di classiche divinità: “Vinciamo per Zeus, per Phobos, per Eracle, per Apollo, per Poseidon e per i Tindaridi, per Athena, per Malophoros, per Pasikrateia e per gli altri dèi, ma per Zeus massimamente…”16. Ci sono poi i nomi storici, come quelli delle famiglie nobili di Trapani di cui don Sciavèrio Burgio presenta le dimore, a cui seguono i nomi delle chiese: “- Del barone Xirinda –dicea– del duca Sàura, dei signori Scalabrino, del marchese Fardella, del barone Giardino, Piombo, della Cuddìa, di San Gioacchino, dei signori Pèpoli, Staìti; e ancora: Poma, Todaro, Reda, Milo, Salina, Bartalotta, Riccio, Pandolfina, Rapì, Arcudaci… Quindi le chiese, più belle, più imponenti: del Collegio, di san Lorenzo, di Santo Spirito, della Badia, del Monserrato…”17. In questo delirio dei nomi, quello del poeta Giovanni Meli, ricordato dal pastore Alàimo, dà luogo ad una serie di variazioni paronomastiche: 64 “D’un poeta di qua, mi disse dopo, da tutti conosciuto e frequentato, di nome Meli. Ma Mele dico ei doversi dire, come mele o melle, o meliàca, che ammolla e ammalia ogni malo male”18. Ecco poi gli elenchi di nomi di oggetti, come quelli che popolano la casa-museo del Soldano: “… mi parve d’entrare nel museo più stivato e vario. V’era per tutte le pareti, sopra mobili e mensole, capitelli e basi di colonne, dentro nicchie e stipi, pendenti fi nanco dal soffi tto, ogni più bello e prezioso o più orrido e peregrino oggetto. Integri e lucidi e con disegni limpidi, neri crateri sicoli e attici, anfore oriballi coppe pissidi lecane, teste e gambe e torsi di terre cotte e marmi, arcaici rilievi di frontoni, di corrose metopi, luminosi parii di dèe e divi e d’eroi mitici di grecanica, fattura nobilissima o nei rifacimenti de’ romani; tavole dorate bizantine, croci dipinte, pale dei Fiamminghi, e vaste tele delle scuole del Sanzio, del Merisi o del Vecellio; stemmi, pietre mischie, conche di porfido, retabli gagineschi, calici incensieri cantaglorie, teschi d’avorio o maiolica sopra le cartapecore di codici e messali; cereplaste di Vanitas, morbi, pesti, flagelli e di Memento mori…”19. Come sintesi esemplare di questa furia della nominazione che agisce in ogni momento di Retablo, che agisce allo stesso modo sul frate siciliano sfratato e sul viaggiatore milanese che attraversa la Sicilia (anche se questi mette in bocca molte di queste serie di nomi a siciliani, a ospitali personaggi incontrati durante il suo viaggio), si può ricordare la pagina seguente, che si svolge in accumuli successivi di nomi di ordini diversi, da nomi geografi ci a nomi di navi a nomi di merci di ogni sorta. Siamo davanti al porto di Trapani (come fatto riavvolgere su se stesso attraverso il gioco paronomastico porto/ porta, in più complicato dal superlativo importantissima), la cui immagine balena in tutta evidenza davanti al lettore grazie ad una sorta di litania, attribuita da quel don Sciavèrio che accoglie i viaggiatori (e proprio letàne viene chiamata, non senza una certa ironia, quasi un fuggevole. 65 do autoironico di Consolo alla propria così pervicace e suggestiva passione per i nomi): “In quel porto, ch’è porta importantissima d’ogni incrocio e scambio, d’ogni più vario mondo, d’ogni città di traffico e commercio d’infra e fuori Regno, del settentrione e del meridione, del levante e del ponente, d’ogni isola, costa o continente: di Cipro, Rodi, Candia, Malta e di Pantelleria, d’Amalfi , Procida, Livorno, Lucca, Pisa, Genoa e Milano, di Venezia e di Ragusa, di Barcellona, Malaga, Cadice, Minorca… Vascelli, brigantini, galeoni, feluche, palmotte, sciabecchi, polacche, fregate, corvette, tartane caricavano e scaricavano, nel traffi co, nel chiasso, nell’allegria della banchina, le merci più disparate: sale per primo, e in magna quantitate, poi tonno in barile, di quello rinomato di Formica, Favignana, Scopello e Bonaglia, e asciuttàme, vino, cenere di soda, pasta di regolizia, sommacco, pelli, solfo, tufi , marmi, scope, giummara, formaggi, intrita dolce e amara, oli, olive, carrube, agli, cannamele, seta cruda, cotone, cannavo, lino alessandrino, lana barbarisca, raso di Firenze, carmiscìna, orbàci, panno di Spagna, scotto di Fiandra, tela Olona, saja di Bologna, bajettone d’Inghilterra, velluto, fl anella, còiri tunisini, legnami, tabacco in foglie, rapè, cera rustica, corallo, vetro veneziano, mursia, carta bianca… Queste letàne me le cantò orgoglioso un trapanese, cònsolo del Corpo dei naviganti, patrone di vascelli, don Sciavèrio Burgio…”20.

20 CONSOLO, V. (1987b:132). 66 BIBLIOGRAFIA: CONSOLO, V. (1987a): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Introduzione di Cesare Segre, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (1987b): Retablo, Palermo: Sellerio. CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (2006): Nottetempo casa per casa, Prefazione di Giulio Ferroni, Torino: UTET, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. CONSOLO, V. (2008): Filosofiana (relato de Las piedras de Pantálica), Edición, introducción, traducción y notas de Irene Romera Pintor, Madrid: Fundación Updea Publicaciones

La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO

(Homenaje por sus 75 años)

Irene Romera Pintor (Ed.)