Vincenzo Consolo

Metto le mani avanti dicendo che non sono addetto ai lavori, non sono un esperto d’arte, come ha detto il professor Caruso, sono uno scrittore. Uno scrittore che però nella stesura di quasi tutti i suoi libri (Caruso ha citato Lunaria, ma forse fin dal primo libro) ricorre sempre a una citazione pittorica. Anche Calvino, che sembra meno implicato con la pittura, ha dichiarato che da sempre l’immagine di un dipinto lo ispirava nella scrittura dei suoi libri. Allora comincio teoricamente col dire che la letteratura è un discorso assolutamente lineare che ha una sua dinamica temporale nella quale bisogna saper leggere anche la sua verticalità, cioè la complessità. Bisogna dunque nella linearità del discorso letterario saper individuare le molteplicità dei significati oltre naturalmente dei significanti, cioè oltre al significato della parola bisogna anche ascoltarne il suono e comprendere che si propaga nel tempo.

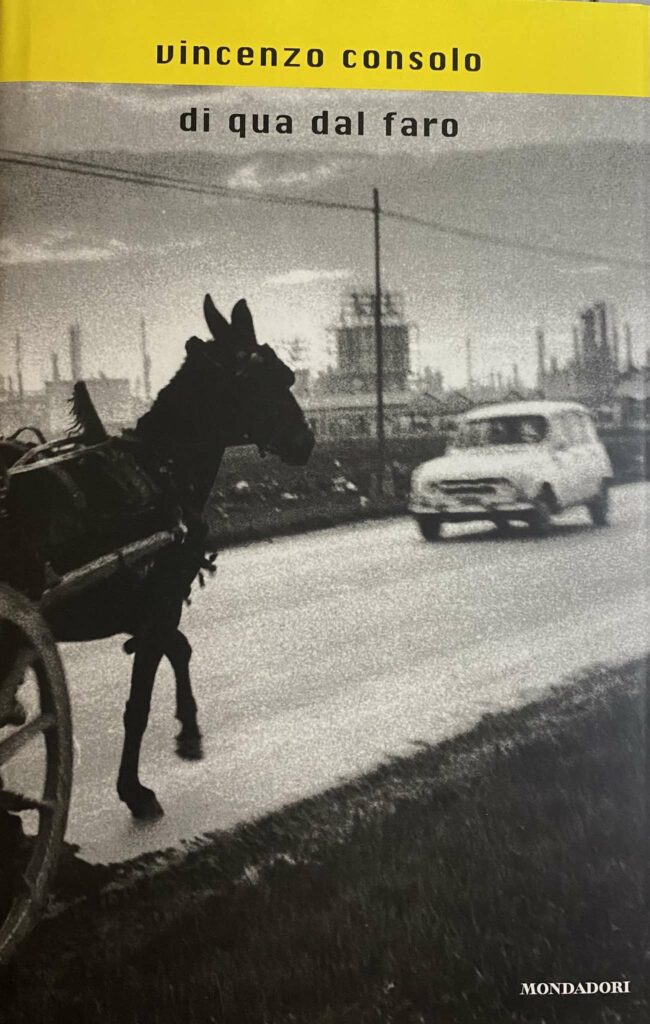

Significante che si riporta ancora nella dimensione temporale: la scrittura si svolge nel tempo. Nell’arte figurativa, pittura o scultura, al contrario il discorso non è lineare, si svolge non nel tempo, ma nello spazio: sono due dimensioni diverse. Le due arti hanno essenze diverse. Ora cito un illuminista che non è il Lessing filosofo che conosciamo, ma un illuminista tedesco di nome Lessing che aveva analizzato la differenza tra letteratura e pittura. Egli afferma che la pittura usa figure e colori nello spazio, mentre la letteratura suoni articolati nel tempo, la pittura rappresenta oggetti che esistono uno accanto all’altro e sono colti con la loro proprietà visibile. È chiaro che qui si parla di pittura figurativa, non della pittura astratta, e quindi di figure di corpi, mentre la letteratura rappresenta oggetti1 che si susseguono uno dopo l’altro, la letteratura rappresenta un’azione nella quale gli oggetti o i corpi sono uno accanto all’altro e nella rappresentazione si segue una sintassi; questi oggetti o corpi sono legati, appunto come dice la parola, da una sintassi che regola la rappresentazione. Sia la pittura che la letteratura ubbidiscono alla legge della sintassi e dei legami. C’è però da osservare che spesso la sintassi pittorica e la sintassi letteraria si possono incrociare, si possono incontrare, e questo significa che vi può essere in pittura una componente temporale e dicendo questo non voglio riferirmi ai quadri medievali dove vi sono delle parole scritte. Mi riferisco soprattutto alle Annunciazioni dove l’angelo che annunzia ha le parole che escono dalla bocca e la Madonna risponde. Credo che le scritte dipinte si chiamassero filatteri. C’è una tradizione altissima di testi letterari dipinti da grandi pittori; basta pensare alle illustrazioni della Divina Commedia, ma anche per esempio al Boccaccio illustrato da Botticelli e in particolare ai due quadri famosi della novella di Nastagio degli Onesti. Vi sono delle pitture in cui vengono affiancati momenti successivi di un’azione e questo è evidente in quel genere di pittura soprattutto religiosa che si chiama Retablo. Il Retablo è un racconto pittorico che si svolge in più quadri, così come nelle narrazioni letterarie dei romanzi o racconti sono inserite narrazioni implicite, esplicite di esempi pittorici, pitture che possono fare da motivo ispiratore o da leitmotiv di una narrazione. Fatta questa premessa teorica facile e scontata voglio dire di me come scrittore, come la pittura mi ha influenzato, quali sono stati i temi pittorici che mi hanno segnato e mi hanno portato a scrivere. Devo iniziare dai primi passi che ho mosso in campo letterario e questo risale a parecchi anni fa, al primo libro La ferita dell’aprile, del 1963 pubblicato in una collana sperimentale, di ricerca letteraria. A quei tempi gli editori si permettevano di mantenere delle collane di ricerca che non avevano fine di profitto, così come le grandi aziende hanno il laboratorio di ricerca. Vittorini dirigeva la collana dei Gettoni presso Einaudi e cercava le nuove voci della letteratura italiana; per mezzo delle collane di ricerca si scoprirono grandi scrittori come Primo Levi, Giorgio Bassani, Leonardo Sciascia e tantissimi altri. Mondadori ha voluto con la chiusura della collana dei Gettoni di Einaudi continuare questa esperienza aprendo una collana che si chiamava il Tornasole, diretta dal poeta Vittorio Sereni e da un grande critico che si chiamava Niccolò Gallo. Quando ho scritto il mio primo libro sapevo già che il libro si sarebbe potuto collocare benissimo in quella collana. Credo che quando si opera in qualsiasi campo letterario, pittorico o musicale, chi comincia deve avere consapevolezza di quello che si è svolto prima che lui nascesse come artista, come autore, quindi conoscere la tradizione letteraria nel momento in cui comincia ad operare, essere consapevole degli autori contemporanei e soprattutto della grande letteratura italiana ed europea, ma anche degli autori che immediatamente lo hanno preceduto e sapere cosa stava succedendo negli anni ‘60 in campo letterario in Italia. Questi autori, Moravia, Morante, Bassani, Calvino, Sciascia e moltissimi altri, in massima parte avevano scelto di scrivere in un registro assolutamente comunicativo, razionalista o illuministico. Io mi sono sempre chiesto perché loro avevano scelto questo registro, questo stile illuministico o razionalistico e mi sono dato una risposta. Ho pensato che le persone che avevano vissuto l’esperienza del fascismo e della guerra, da Primo Levi a Nuto Revelli, a Rigoni Stern e a tantissimi altri che hanno scritto sulla guerra partigiana e sulla campagna di Russia e che hanno restituito la loro esperienza in forma referenziale e comunicativa, avevano scelto quel registro proprio perché speravano che con la fine del fascismo, con la fine della guerra si sarebbe potuta formare in Italia una società civile con la quale comunicare, per cui questi scrittori avevano adottato un registro di speranza, lo stesso registro di speranza che aveva teorizzato e che aveva voluto il padre sacramentale della narrativa italiana, Alessandro Manzoni. Manzoni scrivendo la seconda stesura dei Promessi Sposi, aveva adottato appunto il linguaggio toscano – ricordiamo la famosa frase “sciacquare i panni in Arno” – dopo aver scritto Fermo e Lucia con ancora dei dialettismi, dei localismi lombardi, perché sperava che con l’unità d’Italia gli italiani avrebbero potuto avere anche un’unità linguistica. È stata un’utopia molto generosa, però nonostante l’opera di Manzoni evidentemente questa unità linguistica non si è raggiunta. Per tornare a me, nato dopo le generazioni di scrittori che avevano nutrito questa speranza, nascendo come scrittore nel ’63 ho trovato i giochi politici già fatti. In Italia era avvenuto un profondo mutamento, una mutazione possiamo dire antropologica che nessun paese europeo aveva avuto. Era finito il millenario mondo contadino, c’erano stati spostamenti di massa, di braccianti meridionali verso il mondo industriale, c’era stato il processo di industrializzazione del Nord, un processo rapido che ha portato dei cambiamenti straordinari. Naturalmente il cosiddetto miracolo economico ha liberato il meridione dalla fatica contadina, ma nel contempo ha costretto i contadini a trasformarsi in operai, minatori, carpentieri. Miracolo economico è stato chiamato, (in un paese dove c’è il Papato tutto diventa miracolistico). C’è stata la fine del nostro mondo contadino e della cultura contadina alla quale è succeduta la cultura industriale. Intellettuali come Vittorini e Calvino da una rivista che si chiamava «Il Menabò» invitavano i giovani autori a lasciare i vecchi mestieri, i mestieri liberali dell’insegnamento o dell’avvocatura e di inurbarsi per cercare di spiegare da vicino, nei centri come Milano, o Torino, soprattutto Torino, dove c’era la Fiat, il mondo industriale. Studiare il fenomeno dell’Olivetti dove molti scrittori e poeti sono entrati, come Franco Fortini, Paolo Volponi, Ottiero Ottieri e studiare proprio dentro l’industria, quella che Vittorini chiamò l’industria a misura d’uomo, le strutture per una condizione sociale dignitosa per gli stessi operai. Dicevo che questo nostro paese è cambiato profondamente anche nella lingua, nel senso che la vecchia lingua italiana, quella unica ipotizzata da Manzoni che era stata ripercorsa dagli scrittori della generazione che mi aveva preceduto, quella si era assolutamente trasformata. Pasolini nel 1964 aveva scritto un saggio intitolato Nuove questioni linguistiche dove aveva analizzato il cambiamento profondo della nostra lingua italiana perché col “miracolo economico” era avvenuto quel fenomeno nuovo della esplosione dei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto della televisione. I due affluenti che avevano arricchito la nostra lingua, cioè la lingua popolare dal basso e la lingua colta dall’alto, si erano quasi prosciugati, si era formata una lingua media di comunicazione dove si perdevano le radici memoriali della lingua stessa. Sul problema della lingua italiana, oltre Pasolini, andando indietro nel tempo ci sono stati molti scrittori che ne hanno scritto. Ma ci sono stati anche scrittori che non avevano sentito il bisogno di riflettere su questo strumento che erano obbligati a usare. Non credo che ci siano stati nella storia della pittura pittori che abbiano sentito il bisogno di analizzare i colori che dovevano usare, io credo che solo in letteratura questo sia avvenuto, cioè che gli scrit- tori abbiano sentito il bisogno di riflettere sulla lingua che di volta in volta devono usare. La riflessione sulla lingua parte da Dante che sente il bisogno di scrivere un saggio, il De vulgari eloquentia, che è il primo saggio di linguistica italiana e di poetica personale, dove Dante parla di una lingua di primo grado, che è la lingua che noi parliamo da bambini quando noi sentiamo i primi suoni e della lingua grammaticale, cioè della lingua colta. Dopo Dante ci sono stati tantissimi altri scrittori che si sono occupati del problema della lingua, ma quello che l’ha analizzata profondamente è stato Leopardi. Nello Zibaldone scrive un saggio di linguistica in cui studia il rapporto tra società e letteratura, e fa un continuo confronto tra la lingua italiana e la lingua francese. Leopardi sostiene che la lingua francese è una lingua geometrizzata, cioè racchiusa in una serie di regole già dal tempo di Luigi XIV, e quindi lamentava la perdita di infinito che questa lingua aveva prima dell’avvento di Luigi XIV. Con questo sovrano in Francia si era formata una società, ancora prima della rivoluzione, e quindi si aveva bisogno di uno strumento linguistico che fosse estremamente comunicativo. Leopardi invece esalta la ricchezza e la profondità della lingua italiana e naturalmente dice che l’unico momento di unità linguistica nel nostro paese, parliamo di lingua letteraria, non di lingua strumentale, è stato quello del Rinascimento toscano. Il momento in cui tutti gli scrittori da tutte le periferie italiane, sia dai conventi sia dalle accademie si attenevano e usavano la lingua ideale, cioè il toscano. Con la Controriforma l’unità linguistica si disgrega e si comincia di nuovo a ritornare a quelle che erano le espressioni localistiche dialettali: quindi c’è una grande fioritura soprattutto in poesia, poesia dialettale con i grandi nomi di Belli, di Porta o di un narratore napoletano il Basile, autore de Lo cunto de li’ cunti. Si possono fare tantissimi altri nomi. Comunque in Italia non c’era mai stata fino ai nostri anni ’60 una lingua unica che poteva chiamarsi lingua nazionale e Pasolini alla fine del suo saggio Nuove questioni linguistiche porta come esempio di questa nuova lingua italiana, di questa lingua ormai tecnologizzata, assolutamente rigida e orizzontale, un brano del discorso di Aldo Moro nel momento significativo della inaugurazione dell’autostrada del sole. E riporta questo brano in un italiano che sino a quel momento non era stato scritto, infarcito di tecnologismi, quasi impenetrabile, in un registro linguistico pseudo afasico, che non raggiunge il suo referente, cioè l’oggetto della parola. E Pasolini conclude con ironia e amarezza «Che finalmente è nata la lingua italiana come lingua nazionale». Era una lingua nazionale assolutamente impoverita ed è quella che ascoltiamo alla televisione, che non è solo una lingua di comunicazione quotidiana, non è una lingua che sentiamo soltanto nei media, ma è una lingua che viene anche praticata nella scrittura letteraria. Dopo questa lunga riflessione voglio tornare a dire di me. Quando appunto ho cominciato a scrivere ho pensato che non avrei mai potuto scegliere quella lingua comunicativa, lingua assolutamente impraticabile in letteratura e quindi la scelta consapevole e in qualche modo anche istintiva è stata di scegliere un registro altro, diverso, che non fosse la lingua coniata dal potere. Ho scelto un contro codice linguistico che fosse appunto di difesa della memoria linguistica del nostro paese. E quindi il registro che si chiama sperimentale, espressivo; questa scelta mi metteva fatalmente in una linea che era sempre esistita (accanto alla linea razionalistica illuministica), che partiva da Verga, perché il primo che aveva rovesciato l’assunto della lingua ideale del Manzoni era stato Verga che aveva scritto in una lingua fino a quel momento mai scritta. L’italiano che Pasolini definisce irradiato di dialettalità era l’italiano con cui Verga faceva parlare i pescatori di Aci Trezza e i contadini di Vizzini, che non era l’italiano centrale toscano, ma che esprimeva il modo di essere, di sentire, di pensare delle classi non borghesi, delle classi popolari, delle classi umili, quindi il periodare, l’esprimersi per proverbi dei personaggi dei Malavoglia. Ma da Verga in poi naturalmente c’era tutto un filone di scrittori espressivi sperimentali che passava attraverso il grande Gadda, che appunto aveva orchestrato nel modo più vasto e polifonico tutti i dialetti italiani per dare proprio un’ immagine di quella che era l’Italia prima del miracolo economico, prima del processo di industrializzazione, specialmente nel libro Il pasticciaccio brutto di Via Merulana. Nel filone gaddiano si erano mossi poi tanti altri scrittori sperimentali da Lucio Mastronardi a D’Arrigo a Meneghello fino a Pasolini. Pasolini era uno scrittore sperimentale che era partito da un’esperienza dialettale, quella della poesia friulana scritta, in questa lingua-dialetto, e poi arrivando a Roma scrive i romanzi, ma non la poesia, nel romanesco del sottoproletariato romano. Anch’io mi colloco subito in questo filone. Scrivo in un mistilinguismo o quello che Cesare Segre ha definito plurivocità, per una difesa della memoria, perché la letteratura è memoria, memoria linguistica nel cercare di non far seppellire e cancellare tutti i giacimenti linguistici della terra dove mi ero trovato a nascere e a vivere e a capire i suoni, perché la Sicilia che citava il professor Caruso, che ci accomuna, è una terra dove sono passate tutte le civiltà, dagli antichi fenici, ai greci, ai romani, agli arabi. È inutile fare della retorica sulla Sicilia in un luogo come Perugia, in questa Umbria e Toscana, luoghi di grande civiltà. Gli antichi hanno lasciato i monumenti, templi greci, chiese arabo-normanne, ma anche giacimenti linguistici molto preziosi. Io ho fatto un lavoro da archeologo, ho cercato di disseppellire parole che provenivano da queste lingue ormai dimenticate, che erano di volta in volta il greco, l’arabo, il latino, lo spagnolo, il francese, immettendo, innestando nel codice linguistico italiano vocaboli che avessero un loro significato, molto più vasto che il termine italiano poteva darmi, ma anche che avesse una sua valenza di significante, cioè di sonorità, che si potesse incastrare nella frase,

nel discorso per creare un’armonia sonora, che si svolge nel tempo, come dicevo poco fa. La mia scrittura, per la mia ricerca, è contras segnata da questa organizzazione della frase in prosa che ha un suo metro, un suo ritmo che l’accosta un po’ al ritmo della poesia. Ho diffidenza verso la comunicazione, verso la comunicazione che ha in sé la narrazione. La scrittura in prosa è una scrittura ibrida perché la letteratura è nata in forma poetica: i grandi narratori dell’antica Grecia erano poeti orali. I poemi omerici prima erano poemi orali e poi con i grammatici alessandrini sono stati portati sulla carta. Anche la Bibbia era un racconto orale. L’oralità comportava l’organizzazione della frase sia per un fatto mnemonico e sia per un fatto di seduzione degli ascoltatori e le frasi avevano una loro componente ritmica e poetica. In questa epoca, in questa nostra civiltà di massa penso che l’elemento comunicativo che in sé fatalmente ha la scrittura in prosa debba essere sempre più ridotto, che il registro della scrittura debba spostarsi verso la parte ritmica, verso la parte espressiva. Uno scrittore sud americano dice che la scrittura in prosa ha una parte logica e una parte magica, la parte magica è la parte espressivo poetica; parliamo di forma, non di sostanza poetica. Mi sono perso in molti rivoli. Voglio tornare alle citazioni, e alle ispirazioni della pittura nei miei libri. Parlo del mio secondo libro Il sorriso dell’ignoto marinaio dove l’elemento ispiratore è il ritratto di ignoto di Antonello da Messina. Racconto un aneddoto per quanto riguarda questo titolo. Avevo scritto i primi capitoli di questo mio romanzo a metà degli anni ‘70, nel ’73-’74. Per l’ispirazione pittorica che aveva il libro avevo man dato i primi due capitoli alla signora Banti la direttrice della rivista «Paragone», e il cui marito era Roberto Longhi, che dirigeva anche lui la rivista, in parte di critica letteraria e in parte di critica d’arte. Mi sembrava quindi la sede più giusta per avere un riscontro su questi due primi capitoli. Non ho avuto risposta dalla rivista. Un giorno Roberto Longhi è venuto a Milano per presentare la ristampa del suo libro Me pinxit e quesiti caravaggeschi. Sono andato alla presentazione e alla fine gli ho detto con molta timidezza: «Professore le ho mandato due capitoli del mio romanzo. Mi chiamo Consolo. Non ho avuto risposta». Longhi mi ha guardato severamente e mi ha risposto: «Sì, mi ricordo perfettamente, mi ricordo dei bei racconti, mi ricordo il suo nome. Non voglio assolutamente entrare nel merito letterario dei racconti, però questa storia dell’ignoto marinaio deve finire». Sapevo quello che lui aveva scritto nei suoi saggi su Antonello da Messina. Longhi diceva che popolarmente era detto L’ignoto marinaio il ritratto che si conserva al museo Mandralisca di Cefalù, ma Longhi sosteneva che Antonello non era un pittore che faceva quadri di genere, era un pittore molto affermato e che si faceva pagare profumatamente, e quello era un ritratto di un signore, di un proprietario terriero, di un barone, ecc. Io sapevo bene quello che il critico d’arte aveva scritto, ma a me serviva la dizione popolare, la vulgata dell’ignoto marinaio, perché volevo svolgere il tema proprio in questo senso. Naturalmente avevo molta dimestichezza con questo quadro: mi aveva molto incuriosito perché il ritratto dell’uomo aveva un’espressione a me familiare che riscontravo in molti visi di persone che mi stavano intorno, insieme familiare e sfuggente. Ma quando pensai di rimettere insieme vari elementi per scrivere questo romanzo, da una parte il ritratto che avrebbe fatto da filo conduttore, poi la scoperta dei cavatori di pomice delle isole Eolie che si ammalavano di silicosi, e le rivolte popolari del 1860, il personaggio storico di Mandralisca, il protagonista Giovanni Interdonato, erano tutti elementi che mi hanno portato a unire i fatti storici secondo la lezione manzoniana: attingere alla storia e inventare altri personaggi che avessero i colori del tempo. Devo aggiungere che in questo libro ho mancato un’occasione, che sarebbe stata straordinaria, dell’incontro, che ho scoperto dopo la pubblicazione del libro, del barone Mandralisca con il Cavalcaselle. Il Cavalcaselle era anche lui un rivoluzionario risorgimentale che per ragioni politiche era stato costretto a rifugiarsi in Inghilterra. Lo straordinario critico d’arte clandestinamente proprio negli anni delle rivolte era andato a Cefalù alla ricerca delle opere di Antonello da Messina. A Cefalù si era incontrato con il barone Mandralisca e aveva steso uno schizzo di questo ritratto dipinto da Antonello. Volevo leggere il brano in cui racconto del quadro portato dall’isola di Lipari nella casa di Cefalù del barone Mandralisca e di quando viene presentato agli amici. Il barone oltre ad essere uno scienziato e uno studioso di malacologia, cioè studiava lumache, era anche un collezionista di opere d’arte, ma la gemma del suo privato museo era il ritratto di Antonello da Messina.

Apparve la figura di un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. Un indumento scuro staccava il chiaro del forte collo dal basso e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso interrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini. 2

Ecco qui la descrizione dove lo scrittore diventò un po’ critico d’arte, ma naturalmente questo mi serviva per fare della metafora. Il libro che è ispirato a un genere pittorico che si chiama retablo è appunto Retablo, dove la struttura del libro è come fosse un polittico. C’è un primo pannello, un pannello centrale e poi un altro pannello. In tutti e tre i pannelli si racconta la storia. Retablo è un termine catalano che viene dal latino retro tabulo. Nel retablo non c’è più la fissità, ma un’azione che si svolge pittoricamente.2 Il Sorriso dell’ignoto marinaio, pp. 143-144. Questo libro nasce da un’occasione: era venuto in Sicilia il pittore Fabrizio Clerici, testimone in un matrimonio a Palermo dove anch’ io ero testimone. Dopo questo matrimonio avevamo fatto un viaggio nella Sicilia classica, il famoso tour che facevano i viaggiatori stranieri da Goethe a Brydone a un’infinità di altri viaggiatori che partendo da Napoli, arrivando a Palermo facevano poi il giro della Sicilia da Segesta a Mozia a Selinunte ad Agrigento a Siracusa e spesso facevano l’ascensione sull’Etna e poi s’imbarcavano a Messina per fare il viaggio di ritorno. Durante questa escursione nei luoghi classici della Sicilia occidentale vedevo Fabrizio Clerici che prendeva degli appunti, faceva dei disegni. Clerici era un pittore surreale, metafisico, era già diventato un personaggio di un romanzo di Alberto Savinio nel libro Ascolto il tuo cuore, città. Di lui Savinio diceva che era un personaggio stendhaliano e che si chiamava appunto Fabrizio come Fabrizio del Dongo, poi addirittura che potevano essere parenti perché lui si chiamava De Chirico e il pittore Clerici, quindi tutti e due avevano una matrice clericale. Da questo pittore straordinario, intelligente e raffinato mi è venuta l’idea di trasferire nel ’700 il mio Fabrizio Clerici e il trasferimento significava che volevo scrivere un libro che non avesse una matrice storica, ma che fosse una fantasia, fosse un viaggio in una Sicilia ideale. Un pittore del ‘700,

Fabrizio Clerici, lascia la Milano illuministica di Beccaria e dei Verri, innamorato e non corrisposto di una fanciulla, Teresa Blasco, che sposerà poi Cesare Beccaria l’autore Dei delitti e delle pene. Da questa unione nasce Giulia Beccaria, che sarà la madre di Alessandro Manzoni. Faccio muovere Fabrizio Clerici dalla Milano illuminista per andare in Sicilia, non solo perché il suo è un amore infelice e quindi compie un viaggio alla ricerca delle tracce della bellezza della donna di cui è innamorato, ma per fare un omaggio alla letteratura. Negli anni in cui scrivevo il libro, a Milano c’era un’accensione politica molto forte, non c’era spazio per la dimensione umana, per i sentimenti. Io rivendicavo il primato della letteratura attraverso questo libro, passando dall’illuminismo al romanticismo manzoniano attraverso Teresa Blasco e il pittore Fabrizio Clerici. Clerici arriva nei luoghi classici con i suoi metri, come faceva Goethe, arriva in Sicilia pensandola come una sorta di eterna arcadia dove vi erano soltanto monumenti greci, i templi di Segesta e di Selinunte, di Agrigento. I viaggiatori avevano l’idea romantica di trovare i satiri e le ninfe. Senonché viaggiando per le zone della Sicilia occidentale Fabrizio Clerici insieme al suo accompagnatore siciliano, frate Isidoro, che aveva gettato il saio alle ortiche proprio perché sconvolto da una passione d’amore per una fanciulla, Rosalia, si accorge che la Sicilia non era soltanto arcadia. L’arcadia non c’era più. La Sicilia era una terra di forti contraddizioni, di grande miseria, di afflizione, di sopraffazione, di violenza. Clerici incontra banditi, corsari saraceni, ma scopre una dimensione che lui non sospettava, incontra persone dai sentimenti profondi e di grande umanità. Attraverso l’immagine pittorica del retablo ho voluto scrivere una rivendicazione del primato della letteratura nei confronti della politica, ho voluto descrivere la complessità dell’uomo, i suoi sentimenti, le sue passioni. Nel libro c’è l’ironizzazione di certa pittura imbrogliona, prendendo spunto dall’opera teatrale di Cervantes che si chiama appunto El Retablo de las meravillas. In Spagna la parola retablo è un termine che indica sia un’opera pittorica, sia un’opera teatrale. Nel Don Chisciotte c’è il “retablo del maestro don Pedro”, che è un teatrino di marionette portato in giro per la Mancha da don Pedro e che don Chisciotte nella sua follia distrugge. Cervantes mette in ridicolo il

conflitto di allora tra cristiani vecchi e cristiani nuovi, tra spagnoli ed ebrei, e mori convertiti. Questo intermezzo, o atto unico teatrale, lo riprendo nel mio libro Retablo, dove il conflitto questa volta è tra persone ingenue, oneste e fedeli alla chiesa e disonesti, infedeli o traditori:

Irreali come il retablo delle meraviglie che lo scoltor d’effimeri Crisèmalo e il poeta vernacolo Chinigò facean vedere sopra un palco. Un trittico a rilievo basso di cartapesta o stucco coperto d’una polvere dorata (terribilmente baluginava al sole come l’occhio adirato del padre Giove o quello pietrificante di Gorgonia), privo di significato e di figure vere, ma con increspature, rialzi e avvallamenti, spuntoni e buchi, e tutto nell’apparenza d’una arcaica scrittura, di civiltà estinta per tremuoto, diluvio o eruzione di vulcano, e sotto le ruine, in fondo all’acque o nella lava ardente si perse la chiave di sua lettura.

Vide chi pote e vole e sape

dentro il retablo de le maraviglie

magia del grande artefice Crisèmalo,

vide le più maravigliose maraviglie:

vide lontani mondi sconosciuti,

cittate d’oro, giardini di delizie,

[…].

Vide solamente il bravo cristiano,

l’omo che fu tradito mai dalla sua sposa,

la donna onesta che mai tradì il suo sposo…3

3 Retablo, pp. 395-396.

Nella mia scrittura, nello spostamento della prosa comunicativa verso la prosa espressiva ci sono dei momenti di arresto della narrazione, ci sono delle digressioni che io chiamo cantica, come fosse una parte corale, quella dei cori greci. La mia idea oggi di letteratura, di scrittura in prosa, è di una

scrittura dove, come nella tragedia greca non appare sulla scena il messaggero o l’anghelos, cioè il personaggio che comunicava con il pubblico che sedeva nella cavea, che raccontava di un fatto avvenuto prima, in un altro luogo, e da quel momento, dopo questa comunicazione, con un linguaggio assolutamente comunicativo, poteva incominciare la rappresentazione della tragedia, potevano agire i personaggi e intervenire il coro. Credo che oggi in questa nostra civiltà di massa il Messaggero, cioè lo scrittore che comunica con il lettore non può più apparire sulla scena e quindi la scrittura si riduce alla parte corale, alla parte poetica in cui si commenta, si lamenta la tragedia… Diciamo è una rappresentazione priva di catarsi. Ora vi leggo un brano di un altro mio romanzo Nottetempo casa per casa dove con la memoria descrivo un luogo sotterraneo nel quale

sono stati scoperti affreschi romani. Questo brano mi è stato ispirato da una mostra che ha fatto Ruggero Savinio anni fa. Le figure di Ruggero Savinio mi apparivano come venute fuori da una profondità, da un ipogeo, come nelle scoperte di scavi archeologici, e quindi nel racconto del romanzo ci sono interruzioni per raccontare un viaggio dentro un mondo antico:

Quindi per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati

(dimenticammo l’ora, il punto del passaggio, la consistenza, la figura

d’ogni altro, dimenticammo noi sopra la terra, di là della parete, al

confine bevemmo il nostro lete).

Ora in questa luce nuova – privazione d’essa o luce stessa rovesciata, frantumo d’una lastra, rovinìo di superficie, sfondo infinito, abissitade –, in nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risediamo. O ignote forme, presenze vaghe, febbrili assenze, noi aneliamo verso dimore perse, la fonte dove s’abbevera il passero, la quaglia, l’antica età se polta,

immemorabile.

In questa zona incerta, in questa luce labile, nel sommesso luccichio

di quell’oro, è possibile ancora la scansione, l’ordine, il racconto ? È

possibile dire dei segni, dei colori, dei bui e dei lucori, dei grumi e degli strati, delle apparenze deboli, delle forme che oscillano all’ellisse, si stagliano a distanza, palpitano, svaniscono? E tuttavia per frasi monche, parole difettive, per accenni, allusioni, per sfasature e afonie tentiamo di riferire di questo sogno, di questa emozione. Viene e sovrasta un Nunzio lampante, una lama, un angelo abbagliante. Da quale empireo scende, da quale paradiso? O risale prepotente da quale abisso? È lui che predice, assorto e fermo, ogni altro evento, enuncia enigmi, misteri, accenna ai portenti, si dichiara vessillo, simbolo e preambolo d’ogni altro spettro. Da sfondi calmi, da quiete lontananze, dagli ocra, dai rosa, dai bru ni, da strati sopra strati, chiazze, da scialbature lievi, da squarci in cui traspare l’azzurro tenero o il viola d’antico parasceve, lo Scriba affaccia, in bianca tunica, virginea come la sua fronte o come il libro poggiato sui ginocchi. Venne poi il crepuscolo, la sera. Una sera azzurra e bruna, vermiglia e gialla. Con un reticolo d’ombre, di caligini, un turbine di braci. È l’ora questa degli scoramenti, delle inerzie, degli smarrimenti, delle malinconie senza rimedio, l’ora delle geometrie perfette, delle misure inesorabili, la sfera il compasso la clessidra la bilancia…(la luna suscita muffe fiori di salnitro…) l’ora della luce bianca, della luce nera, sospesa e infinita. Oltre sono i foschi cieli e le chiome degli alberi impietrati, gli scuri ingressi degli antri delle vuote dimore, del volo di vespertili, verso della civetta.

Oltre sono le Rovine. Che non consumi tu Tempo vorace. 4 Che non consumi tu…Che non consu…”5

È la poesia delle rovine, delle vestigia del nostro passato che ci

commuovono ogni volta che le vediamo.

Prof. Caruso. Volevo ringraziare. È qualcosa di più di una conferenza, è anche una confessione stupenda e soprattutto hai dato una prova di come la pittura e la letteratura siano strettamente connesse, fraterne e vicine. Poi hai parlato delle rovine che ci commuovono tanto: ci commuovono perché sono il nostro passato, i nostri ricordi. 4

«Riprende una frase che “i paesaggisti del Cinque-Seicento scrivevano

dietro i paesaggi con rovine” (Villa, p. 177)». Così nel dattiloscritto. D.

O’Connell da parte sua commenta questa frase come segue: « A detta dello

scrittore questa frase è ripresa dagli incisori dell’Ottocento che la lasciavano scritta sopra le rovine riprodotte. Ma ci sembra di sentire qui anche un’eco del latino, in particolare da Ovidio (Metamorphoses XV, 234-236): Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, / Omnia destruitis vitiataque dentibus aevi / Paulatim lenta consumitis omnia morte! (Id., Consolo narratore e scrittore palincestuoso, cit., p. 173). 5 Nottetempo, casa per casa, pp. 686-687.

Hai anche detto che i pittori non analizzano i loro strumenti. Non è assolutamente vero. Purtroppo i vari strumenti linguistici dell’arte figurativa, dell’arte visiva vengono fin troppo analizzati. Questa è una puntualizzazione. Poi io direi a proposito del tuo ritmo di scrittura e anche di come tu parlavi delle origini della letteratura che la grande matrice di tutte le arti è la musica; anche le prime parole nascono da un ritmo musicale. Il ritmo musicale in qualche modo ci guida in qualsiasi attività artistica, perché se non c’è ritmo non c’è scansione e non c’è parola, né pagine, né spazio. Hai parlato in modo da provocare una quantità di associazioni. Ti ringrazio. Consolo. Mi scuso per l’errore che ho fatto, data la mia ignoranza pensavo che i pittori trovassero i colori a portata di mano, che andassero in un colorificio e in modo rapido comprassero i loro colori. Sono stati tanti i pittori che mi hanno ispirato. Però mi hanno ispirato anche molti libri o pagine di libri, ma c’è un pittore che più degli altri mi ha impressionato e che compare nel Sorriso dell’ignoto marinaio, è Goya. Goya dei Disastri della guerra, Nel mio libro c’è la descrizione di una strage che hanno fatto i rivoltosi popolani di un paesino dove appunto mi servo delle didascalie delle incisioni di Goya per scandire la tragedia. E insieme c’è anche la malinconia del Dürer. Ho parlato di un altro pittore, Caravaggio, ne L’olivo e l’olivastro, che non è un libro di invenzione narrativa, è un viaggio nella realtà siciliana, dove sono inseriti frammenti narrativi, tra cui la sosta di Caravaggio a Siracusa dopo la fuga da Malta, e la commissione che gli viene data dal senato di Siracusa tramite un erudito locale, Mirabella, del quadro del seppellimento di S. Lucia. Volevo leggere il brano dove descrivo il quadro:

Effigiò la santa come una luce che s’è spenta, una Lucia mutata in Euskìa, un puro corpo esanime di fanciulla trafitta o annegata, disposto a terra, riversa la testa, un braccio divergente, avanti a donne in lacrime, uomini dolenti, stretti, schiacciati contro la parete alta della latomia, avanti alla corazza bruna del soldato, la mitria biancastra, aperta a becco di cornacchia, del vescovo assolvente, dietro le quinte dei corpi vigorosi e ottusi dei necrofori, cordari delle cave o facchini del porto, che scavano la fossa. La luce su Lucia giunge da fuori il quadro, dalla pietà, dall’amore dei fedeli astanti, da quel corpo riverbera e si spande per la catacomba, a cerchi, a onde, parca come fiammella di cera dietro la pergamena. Nel sentimento della morte che ormai l’ha invaso e lo possiede, Michelangelo è oltre la violenza, l’assassinio, è alla resa, alla remissione, al ritorno ineluttabile, al cammino verso la notte immota. 6

Il vescovo di Siracusa, dicono i documenti, non ha trovato questo quadro di suo gradimento e glielo ha fatto correggere; sempre secondo i documenti, la testa di Santa Lucia era staccata dal corpo, la santa era stata decapitata, e il vescovo gli ha fatto congiungere la testa con il corpo, lasciando una piccola ferita nel collo. Nel quadro oggi si vede soltanto questo piccolo squarcio. Dicevo che c’è il passaggio, da questa lama di luce che c’è nella pittura caravaggesca che squarcia le tenebre controriformistiche, alla forma necrofila di arte del ceroplasta siracusano Gaetano Zumbo, il quale componeva dei teatrini rappresentanti la morte e la corruzione del corpo umano. Il cereo corpo di Lucia si decompone insomma negli ipogei della

morte, negli avelli, nelle catacombe dei liquami; nella ferita del collo

bianco s’è insinuato il bacillo della peste che cova e germina nelle

volute, nei ghirigori del barocco».

6 L’olivo e l’olivastro, pp. 828-829.

Il testo di questa Conferenza, tenuta all’Accademia di Belle Arti di Perugia il 23 maggio 2003, mi era stato affidato alcuni anni orsono da Caterina Pilenga, vedova dello scrittore, come un prezioso inedito che io ho gelosamente custodito. In calce al testo dattiloscritto, sotto la firma di Vincenzo Consolo, si legge la data: Milano, 19.3.2004, verosimilmente apposta da chi ha dattilografato il manoscritto, forse la stessa Caterina