Tag: Sicilia

I riflessi letterari dell’Unità d’Italia nella narrativa siciliana

Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura Universitat de Girona

I riflessi letterari dell’Unità d’Italia nella narrativa siciliana Director professor Giovanni Albertocchi Treball final de recerca de Annunziata Falco febbraio 2009

1 Introduzione Questo lavoro di ricerca si propone di offrire un inventario ragionato, di romanzi e novelle di autori siciliani, da Verga alla Agnello Hornby, diversi tra loro per età, cultura e condizione sociale, per rendere evidente la persistenza della riflessione sull’idea del Risorgimento “tradito”, in romanzi ambientati negli anni che vanno dal 1860 al 1894, dallo sbarco dei Mille di Garibaldi in Sicilia alla repressione violenta dei Fasci. Gli autori prescelti, hanno in comune una esperienza di allontanamento dalla Sicilia, per brevi o lunghi periodi a Roma o a Milano, che coincide spesso con il periodo più creativo sul piano letterario, alla ricerca forse di una integrazione,che non ci fu,con gli ambienti culturali italiani, del “continente”. Comune è in loro l’ attenzione ad un ricostruzione degli avvenimenti attraverso i documenti ma anche attraverso la memoria personale e quella familiare dei fatti, comune è la scelta della narrazione storica, rivitalizzata, dopo l’esperienza risorgimentale, che permette di inserire materiali storici assieme a vicende e personaggi inventati, per ricreare un ambiente, una società, una mentalità, una realtà, come quella del Sud così poco conosciuta, con riferimenti precisi, documentati. Negli scrittori prescelti, appare evidente un’ansia di tornare su avvenimenti, sufficientemente vicini per poter capire e per poter far capire, per raccontare e forse per “educare”un pubblico borghese, un pubblico, che però non sempre accolse favorevolmente delle opere che, spesso, non erano in sintonia con il proprio tempo, troppo polemiche, negative, che registravano l’immobilismo di una società, il fallimento della borghesia, anche nel campo dei sentimenti privati, all’interno della famiglia. La necessità di fare i conti con il nostro recente passato, di capire come sia stata possibile un’Unità politica ed istituzionale che non ha avuto ragione delle differenze(anzi le ha acuite)tra Nord e Sud, è sempre più presente tra gli scrittori contemporanei, siciliani e non solo, e le opere dei grandi autori continuano a “fare scuola”, ad essere un modello di riferimento. L’idea,che è sottesa a questo lavoro, è proprio di presentare materiali che possano essere utilizzati in un successivo lavoro di approfondimento, su temi che emergono dai romanzi prescelti. Oltre le essenziali note biografiche e critiche sugli autori si è ritenuto importante presentare delle note storiche di confronto

Estratto.

Vincenzo Consolo.

Vincenzo Consolo,che ama considerarsi “figlio di Verga, l’inventore linguistico per eccellenza “ inizia a scrivere Il sorriso dell’ignoto marinaio nel 1969, ma lo pubblica solo nel 1976. Il libro viene subito salutato come “ il rovescio progressista del Gattopardo” da contrapporre all’immobilismo di Tomasi di Lampedusa . L’immagine dell’Italia è subito rivoluzionaria, la fidanzata di Interdonato, Catena, ha ricamato su una tovaglia un’Italia con dei vulcani al fondo, che inizialmente sembravano delle arance «Sì,è l’Italia»confermò l’Interdonato. E le quattro arance diventarono i vulcani del Regno delle Due Sicilie,il Vesuvio l’Etna Stromboli e Vulcano. Ed è da qui,vuol significar Catena,da queste bocche di fuoco da secoli compresso,e soprattutto dalla Sicilia che ne contiene tre in poco spazio,che sprizzerà la fiamma della rivoluzione che incendierà tutta l’Italia Si tratta di un vero romanzo politico, pienamente all’interno della linea della narrativa storica siciliana, il cui intento è quello di raccontare l’Italia degli anni Settanta attraverso un romanzo ambientato nel 1860, ai tempi dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il romanzo è ricco di materiali testuali eterogenei, come testi documentari, citazioni ironiche, che spezzano l’organicità del romanzo storico e con essa la pretesa dell’autore di governarne e spiegarne l’intreccio, insieme alla pretesa di governare la realtà e la storia. Il romanzo nasce mentre Consolo lavora a Milano e, come Verga, prova uno spaesamento iniziale per la nuova realtà urbana e industriale, la lontana Sicilia gli appare una pietra di paragone, un microcosmo nel quelle far riflettere temi e problemi di ordine universale. Il romanzo storico, e in specie il tema risorgimentale,passo obbligato di tutti gli scrittori siciliani,era l’unica forma narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente,le sue istanze e le sue problematiche culturali(l’intellettuale di fronte alla storia,il valore della scrittura storiografica e letteraria,la “voce” di chi non ha il potere della scrittura,per accennarne solo alcune) . Il sorriso dell’ignoto marinaio, che Consolo considera un omaggio a Morte dell’inquisitore di Sciascia, nasce da tre fattori di base: il fascino esercitato dal quadro di Antonello da Messina Ritratto d’ignoto, che è conservato nel Museo Mandralisca di Cefalù;la rivolta di Alcàra nato nel 1933,Sant’ Agata di Militello, in provincia di Messina in una “isola linguistica” gallo-romanza, abitata da discendenti di popolazioni lombarda,trasferito a Milano dal 1968,dove diventa consulente editoriale 295Milano, P.,Un Gattopardo progressista,«L’Espresso»,4 luglio 1976 Consolo, Vincenzo,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.53 In Lunaria vent’anni dopo,Valencia:Generalitat Valenciana-Universitat de Valencia,p.66 80 Li Fusi, avvenuta nel 1860, e un’inchiesta sui cavatori di pomice, che si ammalano di silicosi, che Consolo conduce per un settimanale. A questi si uniscono il dibattito politico e storico sul tema del “Risorgimento tradito”, sulla continuazione della secolare oppressione sotto una nuova veste, un dibattito che si stava ormai trasformando nella consapevolezza dell’esistenza di un secondo Risorgimento non compiuto e tradito: la Resistenza. I personaggi principali sono il barone Enrico Pirajno di Mandralisca, malacologo e collezionista d’arte, che era stato deputato nel 1848, un uomo che dovrà scendere nel carcere, labirintica chiocciola, per passare da un generico riformismo alla comprensione per le esigenze popolari, e l’avvocato Giovanni Interdonato, integerrimo rivoluzionario giacobino, esule dopo il ’48, impegnato a far da collegamento tra i vari gruppi di esuli e i patrioti dell’isola. I due si incontrano su una nave, nel 1852, dopo che il barone ha ricevuto in dono il Ritratto d’ignoto, attribuito ad Antonello da Messina, che la tradizione popolare chiama dell’Ignoto marinaio Mandralisca riconosce in Interdonato il sorriso ironico,pungente e amaro dell’uomo del dipinto, un sorriso che lo richiama continuamente all’azione politica, “il sorriso dell’intelligenza che si può rivolgere alla storia(e alla storia narrata nel romanzo).” I due personaggi si ritrovano in occasione della rivolta di Alcàra Li Fusi e del successivo processo, il barone prenderà le difese dei contadini insorti, che si sono mossi contro La proprietà,la più grossa,mostruosa,divoratrice lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo e chiederà di aver clemenza a l’Interdonato, che doveva giudicare i rivoltosi, e lui estenderà loro l’amnistia, ritenendo la rivolta un atto politico. Consolo mette al centro del romanzo un aristocratico intellettuale, che riflette e giudica con un certo distacco, che può essere paragonato al principe Salina, ed un giovane rivoluzionario, l’Interdonato, che potrebbe richiamare molto lontanamente la figura di Tancredi, ma il rapporto tra i due personaggi, che era in Lampedusa di contrasto anche generazionale, nel romanzo di Consolo diventa un rapporto dialettico, Interdonato nella seconda parte della storia cercherà di indurre l’altro all’impegno. Negli anni Settanta, oltre alle critiche al mito risorgimentale, vi era stata una riscoperta anche storica dei fatti rivoluzionari, Sciascia, lo ricordiamo,aveva promosso la riedizione del lavoro di Radice sui fatti di Bronte, Vincenzo Consolo dando spazio alle rivolte contadine duramente Fu segretario di Stato per l’interno con Garibaldi,poi Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo e Senatore del Regno nel 1865. Roberto Longhi,storico dell’arte,polemizzava con la tradizione popolare perché i quadri era dipinti su commissione e quindi quello raffigurato non poteva che essere che un signore,un ricco. Segre, Cesare, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino:Einaudi,1991,p.73 Consolo Vincenzo ,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.118 81 represse, quella di Cefalù, del 1856 e quella di Alcàra, del 1860, segnala la differenza tra i moti borghesi di ispirazione carbonara e le sollevazioni contadine, in cui si rivendicava la terra, in cui ci si voleva liberare del peso dei balzelli e dell’usura, e che sfociavano in esplosioni di sangue. Ad Alcàra, dopo la rivolta e l’eccidio, sarà un Interdonato, generale garibaldino cugino dell’altro Giovanni Interdonato, a disarmare e imprigionare i rivoltosi, e sarà il castello di Sant’Agata di Militello, con i suoi sotterranei elicoidali, che li ospiterà. Il castello Immensa chiocciola con la bocca in alto e l’apice in fondo,nel buio e putridume La metafora della chiocciola,come ha notato Segre, attraversa tutto il romanzo e rappresenta l’ingiustizia, i privilegi della cultura, ed acquista una valenza di autocritica nei confronti di Mandralisca che se ne occupa, con amore, nelle sue ricerche. Vincenzo Consolo, rifiutandosi di narrare ciò che era stato già narrato, lascia spazio ai documenti, alle lettere, alle memorie attribuite a personaggi realmente esistiti ma inventate, che hanno il compito di sintetizzare gli avvenimenti, mentre il narratore deve soffermarsi sugli episodi, concedendosi il tempo della riflessione e della descrizione. La struttura del romanzo storico è quindi profondamente modificata, l’impasto linguistico è mirabile, l’effetto non è realistico. Nel 1968 era vivo il dibattito su quello che era il rapporto tra classi sociali e strumenti linguistici, si faceva sempre più evidente che gli oppressi non erano in grado di far sentire la propria voce, Vincenzo Consolo, in questo romanzo, tenta di dare voce a loro, ai braccianti, agli esclusi dalla Storia, che è “ una scrittura continua di privilegiati”, a chi ha visto la propria disperazione deformata da degli scrivani in “istruzioni,dichiarazioni,testimonianze”, la Storia infatti l’hanno scritta i potenti e non gli umili, i vincitori e non i vinti. L’impasto linguistico del romanzo mescola l’italiano sostenuto e barocco, dei primi capitoli, al dialetto siciliano, spesso sommariamente italianizzato, al sanfratellano, il poco noto idioma gallo-romanzo parlato da un brigante recluso, e al napoletano delle guardie o al latino. Mandralisca, poi, usa un siciliano che, con immagine dantesca si può chiamare “illustre” , letterariamente nobilitato e regolarizzato sul latino. In un’intervista Consolo ha affermato Ho voluto creare una lingua che esprimesse una ribellione totale alla storia e ai suoi miti. Ma non è il dialetto. E’ l’immissione nel codice linguistico nazionale di un materiale che non era registrato,è l’innesto di vocaboli che sono stati espulsi e dimenticati306 il suo quindi è “ un lavoro da archeologo”, che riporta alla luce ciò che è sepolto nelle Ibidem,p. Sono di questi anni gli studi di Tullio De Mauro e La lettera ad una professoressa di Don Milani Consolo, Vincenzo,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.112 Lo nota G.Contini La lingua ritrovata :Vincenzo Consolo,a cura di M.Sinibaldi,«Leggere»,2,1988,p.12 82 profondità linguistiche dell’italiano, non è una corruzione dell’italiano, non va “verso il dialettismo di colore”, proprio di autori come Camilleri. Il libro si conclude con il proclama del prodittatore Mordini “agli italiani di Sicilia”, in vista del plebiscito del 21 ottobre del 1860, per l’unificazione. Il barone Mandralisca abbandonerà la sua turris eburnea, brucerà i suoi libri e le sue carte e si darà all’azione, aprirà una biblioteca, un museo e una scuola in modo tale che la prossima volta la storia loro,la storia,la scriveran da sé .

Un moderno Ulisse tra Scilla e Cariddi

di Vincenzo Consolo

Annotava Moravia da qualche parte che alla povertà e infelicità di una terra corrisponde ricchezza e felicità di letteratura, poesia e romanzo. E portava l’esempio dell’America Latina, con Borges e Marquez e tutti gli altri scrittori di quella vasta regione dove la letteratura (il romanzo) cresce ancora rigogliosa e splendida. Bisognerebbe, a questa di Moravia, aggiungere l’osservazione che non di tutte le terre solamente povere è una letteratura che si possa dire propria di una determinata regione, ma di quelle – come insegna Americo Castro – dove più o meno si è formato il “modo d’essere” , dove cioè la realtà da “descrivibile” è divenuta narrabile e quindi storicizzabile. Com’è appunto della Spagna e dell’America Latina. Ma è il romanzo del Settecento in Inghilterra e quello dell’Ottocento in Francia, che infelici non erano ma forse solo inquiete nella loro borghesia? E il romanzo russo? E il romanzo americano? Restano solo domande, per noi che ci muoviamo disarmati. Perché allora bisognerebbe affrontare il vastissimo discorso sulla letteratura. Il romanzo: che cos’è e perché nasce, che funzione e che destino ha. E questo lo lasciamo agli specialisti, a quelli che riescono a spiegare le cose e le ragioni delle cose. A noi solo il piacere di goderle, quelle cose, il piacere di leggere un romanzo. Qui solo vogliamo dire che quell’equazione povertà – infelicità e ricchezza letteraria cade bene anche per la Sicilia e per quella letteratura che si chiama siciliana. E quando una storia della letteratura dell’isola si farà, oltre alla stagione felice del Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello, si dovrà pure dire di un’altra, quella di Brancati, Vittorini, Sciascia, Lampedusa, Addamo, Castelli, Bonaviri… ultimo nel tempo, e da ascrivere a questa anagrafe Stefano D’Arrigo, scrittore messinese, di cui a giorni sarà in libreria il poderoso romanzo «Horcynus Orca», edito da Mondadori Ma torniamo per un momento a Castro per avanzare un’ulteriore osservazione riguardo alla letteratura siciliana. E più che a Castro, a Sciascia, che adatta quello schema alla realtà siciliana e dice «storicizzabile» la Sicilia di dopo i normanni, e da questo momento fa nascere il modo d’essere siciliano. Gli arabi, per esempio, lasciarono il loro segno più nella parte occidentale che in quella orientale; il feudo nel Val di Mazara e la piccola proprietà nel Val Demone hanno fatto sì che le popolazioni delle due zone fossero in qualche modo diverse. E diverso è il siciliano dell’interno da quello della costa occidentale e orientale, marino e dell’interno continentale, ha per noi significato riguardo agli scrittori, nella misura in cui essi specchiano nelle loro opere, nella materia che assumono e esprimono queste diversità. Verga ci sembra marino (e non per via dei Malavoglia), De Roberto continentale come Pirandello e Sciascia e Lampedusa. D’Arrigo ci sembra autore marino (e non perché il suo romanzo si svolge sullo Stretto). Vogliamo dire che gli scrittori siciliani sono diversi (diversi sono gli artisti: Greco o Migneco sono diversi da Guttuso) per la diversa realtà che esprimono, a seconda cioè se quella realtà si muove nel descrivibile, nel narrabile o nello storicizzabile: se partecipa più o meno al modo d’essere siciliano. Sciascia, sintetizzando Castro, dice che è descrivibile «una vita che si svolge dentro un mero spazio vitale». E ci soccorre anche Addamo scrivendo: «…Nella prevalenza della natura c’è esattamenente il limite della storia». Ora, le regioni, le città, le popolazioni che per varie ragioni hanno dovuto fare i conti con la natura prima ancora che con la storia, o a dispetto della storia, da esse, ci sembra, non possono venire fuori che, scrittori, che opere i cui temi sono il mito, l’e-pos, la bellezza, il dolore, la vita, la morte… vogliamo dire che queste opere, quando sono vere opere, si muovono dall’universale al particolare e sono siciliane per accidente; mentre le altre, al contrario, partono dal particolare e vanno all’universale e sono siciliane per sostanza. Ma questa non è che una semplicistica classificazione nella quale, come nel letto di procuste, la realtà scappa da tutte le parti. Tuttavia: una città come Messina, per esempio, al limite e al confine, distrutta, ricostruita e ridistrutta da terremoti, ci sembra un luogo dove la vita tende a svolgersi dentro un mero spazio vitale. E figurarsi poi la vita di quella città invisibile e mobile che si stende sullo stretto, quella dei pescatori della costa calabra e della costa siciliana di Scilla e Cariddi, Scilli e Cariddi, anzi, arcaica e sempre uguale, vecchissima e sempre nuova, piccola e vastissima, come il mare. «Lu mari è vecchiu assai. Lu mari è amaru. A lu mari voi truvari fumu?» dicono i pescatori. Ed è qui, su questo mare, su queste acque che si svolge Il romanzo di D’Arrigo.

LA MORTE MARINA

«Horcynus Orca» è un romanzo di 1257 pagine a cui l’autore ha lavorato per circa vent’anni. E la storia d’un Ulisse, ‘Ndrja Cambria, marinaio della fu regia marina, pescatore del faro, a Cariddi, che durante l’ultima guerra, nell’autunno del 43 a piedi percorre la costa della Calabria, da Amantea a Scilla, per tornare al suo paese. Quella lingua di mare, lo stretto, lo ferma. Tutto è devastato, distrutto, non ci sono più ferribotti e né barche. Le femminote, le mitiche, arcaiche, libere e matriarcali donne di Bagnara sono ferme anche loro per le coste, in attesa di riprendere come prima il loro contrabbando di sale. Ferme e in attesa sotto i giardini d’aranci e bergamotti in mezzo ai gelsomini, alle olivare e tra le dune delle spiagge. Solo una d’esse possiede una barca, la potente magara Ciccina Circé che, impietosita e ammaliata, trasborda quel reduce, su un mare notturno di cadaveri e di fere bestine. Dopo tanta struggente nostalgia per la sua Itaca, all’approdo, l’Isola appare al reduce sconvolta, diversa, avvilita, scaduta per causa della guerra, ma anche per causa dello stesso ritorno che, come tutti i ritorni, è sempre deludente e atroce. Ritrova il padre, i compagni pescatori, i pellisquadre d’una volta. Ma qui, a Cariddi, sulla spiaggia della «Ricchia», compare improvvisa l’orca, l’Horcynus Orca, com’è scritto sui libri di zoologia, l’orcaferone «quella che dà la morte, mentre lei passa per immortale: lei, la morte marina, sarebbe a dire la morte, in una parola». Solitario, terrificante scorritore di oceani e mari, puzza lontano un miglio, lo precede il terrore, lo segue il deserto e la devastazione. Il mostro arenato, scodato e irriso dalle fere, i feroci delfini dei due mari, il Tirreno e lo Jonio, muore spargendo fetore di cancrena. L’enorme carogna verrà trainata sulla spiaggia dagli inglesi e dai pellisquadre. Il viaggio di ritorno di ‘Ndrja Cambria diventa così viaggio verso un mondo alterato, corrotto: viaggio verso la morte. Ma viaggio anche verso la verità, l’origine della vita. Orcynus è anche orcio, grembo materno, liquido rifugio, mare, principio e fine della vita. ‘Ndrja Cambria morira ucciso sul mare dello stretto, striscia di mare, profonda, abissale, canale e oceano, iato, rottura «naturale» tra una terra e le altre, tra una «storia» e le altre, ucciso da un colpo d’arma che lo raggiungerà alla fronte. E quasi impossibile riassumere questo vastissimo romanzo, magmatico, scandito in quarantanove episodi, dove si muove un’infinita schiera di personaggi e figure. Romanzo dentro il quale tuttora siamo immersi, come in un’avventura, un viaggio eccezionale e affascinante. E per poterne riferire in termini pacati e chiari bisogna prima uscirne, bisogna che cessi lo stupore e l’incanto. Vogliamo adesso soltanto riferire, accennare anche alla Lingua usata dallo scrittore. Lingua che è il dialetto proprio dei pescatori dello Stretto, gergo, suono e atteggiamento assunti e reinventati dall’autore con conoscenza e sapienza magistrale e resi con ritmo e musicalità complessa, larga, polifonica. Una lingua che è ammiccante, allusiva, ora tenera e carezzante, ora dura e sentenziosa, che procede circolarmente per accumuli, e arriva fino al cuore delle cose. E riferire vogliamo anche dello scrittore, di Stefano D’Arrigo. Nato ad Ali nel 1919, passa subito a Messina. Ragazzo, navigava per le Eolie. Sarà entrato nelle celle delle acque saline e calde delle terme di San Calogero, dentro bocche, crateri spenti; si sarà imbattuto nelle necropoli degli uomini antichi, venuti dal mare, nelle olle, negli orci, nei giaroni in cui rannicchiati come nel grembo materno seppellivano i morti, la testa a oriente verso il sole. Si sarà incantato davanti a tutto quanto dal mare si fa schiuma, conchiglia, roccia, terra, e in tutto, che si sfalda e ritorna al mare.

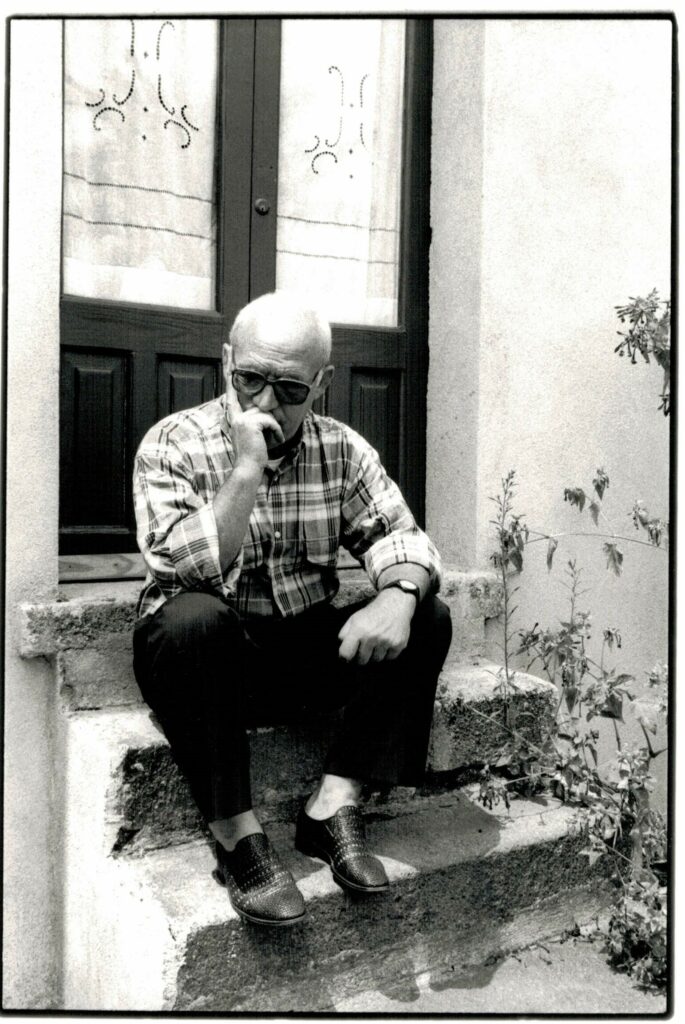

L’INCONTRO CON VITTORINI

A Messina, all’università fa un giornale murale. D’Arrigo scriveva e un suo amico, Felice Canonico, disegnava. Vittorini, chissà per quali vie, da Milano sa di questo giornale e scrive perche vuole vederlo, vuole leggerlo. Gli mandano un numero con un interessante articolo di D’Arrigo, «La crisi della civiltà». E il 1946. Laureatosi in lettere con una tesi su Höderlin («Doveva forse sembrarmi di scorgere in lui, malgrado lui, qualcosa di quel conflitto tra poesia e follia, tra civiltà e barbarie che fa la Germania e in cui alla fine soccombono civiltà e poesia»), nel 1947 parte per Roma. Qui si occupa d’arte. Suoi amici sono Guttuso (e in certe pagine di D’Arrigo c’è quell’aura dei quadri di Guttuso, dei quadri dei pescatori del periodo di Scilla), Mazzuo, Canonico, ma anche Zavattini, De Sica, Ungaretti, Ciarletta. Nella soffitta dello scultore di Graniti, Peppino Mazzullo, si riuniscono, mettono ogni sera un tanto a testa, e mangiano panini e bevono vino. Il pittore Felice Canonico se ne torna a Messina ed è a lui che poi D’Arrigo si rivolge per sapere tutto sulla fera dello Stretto, sul delfino. Canonico va dal direttore dell’istituto talas-sografico di Messina e poi può avere trattati scientifici, storie antiche sul delfino, leggende. E fa anche per D’Arrigo un bel disegno del pesce, un disegno scientifico, a inchiostro di china, come quelli che faceva il Durer dei granchi, dei cetacei.

Nel 1957 D’Arrigo pubblica un libro di versi, «Codice siciliano», presso l’editore Scheiwiller di Milano. Ma è nel 1960 che D’Arrigo viene conosciuto: Vittorini pubblica nella rivista “Menabò 3” due parti, cento pagine, de “‘ giorni della Fera”. come si chiamava prima il romanzo. Scrisse allora Vittorini sulla rivista: «Quanto qui ora pubblichiamo di lui non è opera compiuta. Fa parte di una “Work in progress” ch’io non sono riuscito ad appurare in che anno, e come, e perché, sia stata iniziata, e come sia andata avanti finora ma che ritengo possa restare soggetta a mutamenti e sviluppi anche per un decennio. Di impegno complesso, estremamente ingenuo e estremamente letterario ad un tempo, è di quel genere di lavori cui una volta, fino a metà circa dello scorso secolo, accadeva di vedere dedicare tutta un’esistenza.

IMPEGNO TOTALE

La rivista di Vittorini era uscita nell’agosto del 60. Nel settembre di quell’anno conobbi D’Arrigo a Messina, in una Messina stupefatta e sciroccosa come i fondali dei quadri d’Antonello, alla libreria di Giulio D’Anna sul viale San Martino. Ci tro-vammo, non ricordo bene come, a parlare, a chiacchierare. lo avevo appena finito di leggere le sue pagine sul Menabò e ne avevo ricevuto una grande impressione. D’Arrigo, più che rispondere alle mie, mi fece lui delle domande, domande a non finire, su quello che lui aveva pubblicato e io avevo letto, voleva su tutto la mia impressione di lettore «messinese»: sul linguaggio, il ritmo, i personaggi… Lo incontrai l’anno dopo sempre a Messina, casualmente per la strada. Mi disse che era venuto giù da Roma per verificare, a Sparta, ad Acqualatroni alcuni modi di dire dei Pescatori, parole, frasi. Era pieno di fervore, di vita. Si capiva che il lavoro lo teneva in una forma di frenesia, di entusiasmo creativo. E lo rividi poi ancora a Roma nel 1964. Andai a trovarlo a casa, a Monte Sacro. Era già cominciato il suo completo isolamento. Lavorava dalla mattina alla sera. Il libro era là nel suo studio, in bozze sulla scrivania, sulle sedie, attaccate al muro e con lunghe strisce di carta, scritte a mano, incollate al margine inferiore del foglio e che arrivavano fino al pavimento. D’Arrigo era diverso da quello che avevo conosciuto a Messina. Era tutto calato dentro il suo libro, nel lavoro duro, massacrante, totale che richiedeva il libro. Mi disse che soffriva di cattiva circolazione alle gambe per la vita sedentaria che faceva, lui che aveva giocato da attaccante nella squadra di calcio del Messina. Sono passati anni. Di tanto in tanto leggevo, come tutti di lui sui giornali, brevi note che annunciavano l’imminente pubblicazione del libro presso l’editore Mondadori Nel 73 sono ancora andato a trovare D’Arrigo a Roma. Mi apre la porta e rimane sorpreso, impacciato per la visita improvvisa. Non vede nessuno ormai da anni. Dopo un lungo tempo di silenzio, seduti l’uno di fronte all’altro, D’Arrigo comincia a sciogliersi a parlare, in un flusso straripante di racconto, dove c’è tutto, memoria, progetto, speranza ma soprattutto sentimento e risentimento. Mi parla della moglie Jutta (è assente perché al lavoro), che per tanti anni ha accettato questo calvario accanto a lui, senza mai lamentarsene, stancarsi, sfiduciarsi, sempre spro-nandolo, con speranza intatta e chiara. «A Jutta, che meriterebbe di figurare in copertina col suo Stefano» c’è scritto ora sul frontespizio del libro. Parla degli amici che se ne sono andati, quelli morti (Niccolò Gallo, Vittorini) e quelli allontanatisi, scomparsi in una città grande, caotica e lontanissima che si chiama Roma. E parla di Messina, delle sua Messina, della Sicilia. – Perché un giorno non ce ne torniamo tutti laggiù? – mi dice – e cacciamo via tutti i politicanti, gli affaristi, i mafiosi. – E poi, dopo una lunga pausa; – Ma no, non è possibile – dice – è un’utopia. Ma del libro non parla e io non oso fargli domande. E il libro è lì, sempre in bozze sparse sul tavolo e anche sul divano. E c’è anche la prima pagina, la controcopertina col titolo. «Horcynus Orca» si chiama ora e non più «I giorni della fera». E poi di Dante – è grande in tutte le dimensioni – dice – è iperbolico. La Divina Commedia è il mio libro De Chevet. Mi è servito molto, soprattutto per la lingua. Quello che mi scandalizza sempre è il Manzoni, col suo «Bagno» in Arno. Al momento che devo partire, non vuole lasciarmi andar via, vuole ancora parlare e parlare con me, in quel suo flusso di ricordi, di sentimenti e risentimenti. Certo, D’Arrigo rappresenta un caso, una eccentricità, un fenomeno di impegno totale alla letteratura, alla poesia, che non si riscontra forse più nel mondo d’oggi. Non si sa ancora che ripercussioni avrà il suo libro nei lettori, nei critici. Il rischio più grosso in cui potrà incorrere è quello di essere chiuso, cristallizzato nel fenomeno, nel personaggio. E questo lui lo sa e lo teme. Ma ha anche temuto fino a ieri, soprattutto, di portare a termine il libro, di staccarsene, non lavorarci più, consegnare col «va bene, si stampi», quelle mille e duecento pagine di bozze all’editore. Perché, quando opere come «Horcynus Orca» possono dirsi concluse? Quando si può dire conclusa una vita, la vita, anche se minacciata dall’orca atomica, dall’orca tecnologica, dall’orca della disumanizzazione?

L’illuminista – Rivista di cultura contemporanea diretta da Walter Pedullà

numero 25/26 gennaio/agosto 2009

Vincenzo Consolo: romanzo e storia. Storia e storie.

JEAN FRACCHIOLLA

Dire che ogni scrittore vive di storie è un po’ un truismo. Che cosa fa in effetti qualsiasi narratore? Ci racconta delle storie: Sia delle storie che possono appartenere alla realtà quotidiana dell’epoca in cui ci trasporta il narratore, e allora si tratta di un romanzo realista, ciò che Stendhal definisce, per riprendere

la sua celebre immagine, come «le miroir qu’on promène le long d’un chemin».

Sia delle storie che si nutrono di miti radicati nell’immaginario collettivo, e allora abbiamo a che fare con dei racconti che rasentano il meraviglioso, il fantastico, il lirico, l’epico o il tragico… Come ogni romanziere Vincenzo Consolo non sfugge a questa regola: i suoi romanzi sono strapieni di storie, di racconti,

nonché di aneddoti, di notazioni, d’impressioni, come quelle che ci presenterebbe uno scrittore viaggiatore. E qui apro subito una breve parentesi per fare una costatazione che mi sembra importante: tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio. Tutte ci invitano ad un viaggio attraverso dei luoghi privilegiati, quasi sempre in Sicilia, il cui epicentro sembra essere la città di Cefalù; ma tornerò più avanti su questo punto. Però Vincenzo Consolo non è un semplice romanziere realista che si accontenta di registrare e di descrivere la realtà in cui vive (anche se questo gli capita, naturalmente, ad esempio quando egli denuncia il totale degrado in cui sono cadute oggi le grandi città di Sicilia, come Palermo o Siracusa), ma in generale le storie di Consolo affondano le loro radici nella Storia, quella della Sicilia degli anni e dei secoli passati, cioè di una Sicilia splendida nella bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi siti ancora intatti, di una Sicilia pura e vergine nei suoi costumi non ancora corrotti, di una Sicilia mitica (che ci ricorda e rimanda a quella di Verga e Vittorini), di cui il nostro scrittore esprime continuamente la straziante e lacerante nostalgia. Per altro questo rapporto con la Storia caratterizza tutta la tradizione del romanzo italiano moderno, dal Manzoni, passando poi per Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, perfino Sciascia, tradizione nella quale s’inserisce profondamente Vincenzo Consolo, ma in modo molto originale, come vedremo più avanti. Tutti i romanzi e tutte le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Così La ferita dell’aprile, il romanzo che, nel 1963, segna gli inizi letterari di Consolo, misto sapientemente dosato di autobiogafia e di storia, di quotidiano e di mito. La ferita dell’aprile è la storia di un adolescente e di un paese siciliano all’indomani della seconda guerra mondiale. La storia di un adolescente che, alla fi ne di un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e di dolori, giunge alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza. In effetti la «ferita», alla quale allude il titolo, è di sicuro la «ferita» della giovinezza, nella sua esperienza dolorosa di passaggio all’età adulta; ma è anche forse «la ferita» politica delle elezioni del 18 aprile 1948, profondamente risentita dallo scrittore impegnato Consolo, che rimane solidale delle vittime di una storia che gli appare immutevole e insensata. Tra La ferita dell’aprile e il suo secondo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio del 1976, dodici anni di silenzio, sui quali potremo chiedere dopo a Vincenzo Consolo qualche chiarimento. Poi viene Lunaria (1985), in cui Consolo tiene un discorso sottilmente politico e storico (notiamo anche, ‘en passant’, come nel nostro autore Storia e politica sono sempre strettamente legate). Lunaria ci presenta una Palermo del Settecento, in cui l’autore

mette in scena un mito poetico, quello della luna contro il potere. La caduta della luna mette in luce «la diversità» di un vicere che non crede nel potere, il ché lo avvicinerà ai suoi sudditi (contadini e popolani), e lo aiuterà a smascherare la falsa scienza ben diversa da quella vera scienza capace di audacia e di spirito concreto. Solo la gente umile, i poeti, i marginali saranno capaci di capire veramente la luna e la forza del suo mito. Ne La ferita dell’aprile, rileviamo questa frase: “Il faro di Cefalù guizzava come un lampo, s’incrociava con la luna, la trapassava, lama dentro un pane tondo: potevano cadere sopra il mare molliche di luna e una barca si faceva sotto per raccoglierle: domani, alla pescheria, molliche di luna a duecento lire il chilo, il doppio delle sarde, lo sfizio si paga; correte femmine, correte, prima che si squagliano”1 . Questa frase annuncia già Lunaria e ci rivela, in nuce, nel suo potente lirismo, due elementi essenziali della poetica di Consolo:

da una parte il faro che invita al viaggio, un viaggio rituale

dall’esistenza alla Storia, che invita quindi alla conoscenza del

mondo e di se stessi. Il faro, cioè la luce, e quindi per Consolo la

ragione che attrae, che illumina in modo intermittente le tenebre;

il faro che simboleggia il tentativo umano, mai completamente

appagato, di penetrare il mistero dell’esistenza.

dall’altra parte la luna, altro topos al quale il nostro autore

è particolarmente legato, che rappresenta il bisogno assoluto di

immaginazione, di creazione poetica. Qui, in quei repentini bagliori del faro di Cefalù che, con la sua luce, trafigge la luna e ne fa cadere le briciole, le molliche nel mare, possiamo rilevare

non soltanto una immagine intensamente poetica, ma anche una

prima e delicata immagine della «violazione» e della «caduta» della

luna che sono precisamente i temi centrali del racconto teatrale

Lunaria.

E qui vediamo anche come, da un’opera all’altra, si stabilisce una rete di corrispondenze e di echi interni. Anche Retablo (1987) è, a modo suo, un romanzo storico, ambientato nel Settecento, nella Sicilia occidentale, che per Consolo è quella della Storia. Retablo si presenta come un racconto di viaggio -forma che ritroveremo ancora ne L’olivo e l’olivastro- quello del Cavaliere Clerici, pittore milanese, in cui, come avviene nei romanzi di avventure, gli episodi si susseguono senza legami necessari tra di loro. Attraverso la Sicilia del Settecento, sontuosa e misera, accecante e cupa, paradisiaca e infernale, deliziosa e squallida, si delinea e dispiega il conflitto tra ‘avere’ e ‘essere’, vale a dire tra i falsi valori (della ricchezza, la nobiltà del nome, del potere) e i valori autentici, cioè quelli che si affermano per sé stessi e che caratterizzano un’umanità umile, marginale, diversa, vale a dire quella dei pastori, dei poeti, dei nobili vegliardi, dei briganti generosi o dei mercanti disinteressati. È con questi umili che simpatizza ovviamente il Cavaliere Clerici (come il vicere di Lunaria di cui costituisce un’eco), intellettuale illuminato del secolo dei lumi, eco anche lui del barone Mandralisca e di Giovanni Interdonato de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Le Pietre di Pantalica (1988), non più romanzo ma raccolta di novelle, conservano un legame molto stretto con la storia della Sicilia. L’opera si dipana su un arco di tempo che va dal periodo della liberazione fi no ai conflitti sociali del dopoguerra, dal «boom» economico degli anni’60, ai problemi, ai danni e al degrado causati da questo «boom» nella Sicilia e nell’Italia contemporanea. Siccome la Sicilia e i mali siciliani sono spesso, per non dire sempre, una metafora dell’Italia e dei mali italiani, ritroviamo, ne Le pietre di Pantalica, la critica contro la cultura dei privilegi e del potere; ritroviamo il rapporto-contrasto tra la razionalità e la follia, il «male misterioso ed endemico» di una Sicilia emblematica; ritroviamo la visione di una storia immobile ed immutevole nelle sue prevaricazioni, i suoi inganni e le sue menzogne, nelle sue ingiustizie e le sue esclusioni. Le pagine emblematiche del penultimo racconto, intitolato appunto “Le pietre di Pantalica”, ci offrono un ritratto terrificante delle città che una volta furono tra le più belle della Sicilia, si vuol parlare naturalmente di Siracusa e di Palermo: “Sono tornato a Siracusa dopo più di trent’anni, ancora come spettatore di tragedia. Allora, in quel teatro greco, nel momento in cui Ifi genia faceva il suo terribile racconto del suo sacrificio in Aulide, … o nel momento in cui il coro cantava… in questi alti momenti e in altri, nel teatro greco di Siracusa era tutto un clamore di clacson di automobili, trombe di camion, fischi di treni, scoppiettìo di motorette, sgommate, stridore di freni… Attorno al teatro, dietro la scena, dietro il fondale di pini e cipressi il paesaggio sonoro di Siracusa era orribile, inquinato, selvaggio, barbarico, in confronto al quale, il fragore del mare Inospitale contro gli scogli della Tauride era un notturno di Chopin… E, usciti dal teatro, che cosa si vede? La distruzione e lo squallore: un paesaggio di ferro e di fuoco, di maligni vapori, di pesanti caligini. Le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche di Melilli e Priolo, alle porte di Siracusa, hanno corroso, avvelenato la città. Nel centro storico, nell’isola di Ortigia, lo spettacolo è ancora più deprimente. La bellissima città medievale, rinascimentale e

barocca, la città ottocentesca e quella dell’inizio del Novecento è completamente degradata: una città marcia, putrefatta”2 . E più avanti: “Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido, esala odore dolciastro di sangue e gelsomino, odore pungente di creolina e olio fritto. Ristagna sulla città, come un’enorme nuvola compatta, il fumo dei rifiuti che bruciano sopra Bellolampo… Questa città è un macello, le strade sono ‘carnezzerie’ con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. I morti ammazzati, legati mani e piedi come capretti, strozzati, decapitati, evirati, chiusi dentro neri sacchi di plastica, dentro i bagagliai delle auto, dall’inizio di quest’anno, sono più di settanta…”3

Queste pagine annunciano ciò che diventerà il leitmotiv di un’opera successiva di Consolo, cioè L’olivo e l’olivastro, pubblicata nell’agosto del 1994. L’olivo e l’olivastro è una specie di odissea,

di ritorno nella patria natale; è un’immagine desolata, corrotta, apocalittica della Sicilia, quella che ci offre la prosa lirica e barocca di Consolo. Anche qui ritroviamo il tema del viaggio che costituiva la struttura portante di Retablo; però tutto quello che il poeta vede è soggetto a un paragone che oppone la Sicilia mitica di una volta, la Sicilia eterna, superba, splendida attraverso i suoi siti, la sua natura ed i suoi monumenti, alla Sicilia attuale che non è altro che squallore e abbrutimento.

Bisognerebbe citare tutte le pagine che segnano questa trasformazione, quella di Caltagirone, di Gela di cui Consolo ci presenta un ritratto terrificante per non dire raggelante, quella di Segesta, di Mazzara ed infine di Gibellina che si offre come l’ultimo esempio, in quest’opera, di un’antica, nobile e magnifica civiltà, sacrificata agli dei di un modernismo dello scandalo e dell’orrore.

L’olivo e l’olivastro, a parer nostro, costituisce, nel percorso letterario di Vincenzo Consolo, un’opera-somma in cui s’incrociano e si rispondono tutti i temi maggiori della poetica consoliana, e un’opera in cui l’uomo, il romanziere ed il poeta, gridano la loro indignazione ed il loro sgomento di fronte ai templi della bruttezza architettonica e morale di quel che si è soliti chiamare la civiltà moderna. L’olivo e l’olivastro è un libro-chiave per capire tutta l’opera di Consolo. Occorrerebbe poterne citare tutte le pagine, in particolare quelle in cui Consolo rivela al lettore il significato profondo della sua scoperta di Cefalù, ma sarebbe ovviamente troppo lungo, perciò ci accontenteremo di citarne un breve passo: “Si ritrovò così a Cefalù… Ricorda che lo meravigliava, man mano che s’appressava a quel paese, l’alzarsi del tono di ogni cosa, nel paesaggio, negli oggetti, nei visi, nei gesti, negli accenti; il farsi il tono più colorito e forte, più netto ed eloquente, più iattante di quello che aveva lasciato alle sue spalle. Aspra, scogliosa era la costa, con impennate montuose di scabra e aguzza roccia, fi no alla gran rocca tonda sopra il mare -Kefa o Kefalè-, al capo che aveva dato nome e protezione dall’antico a Cefalù… Alti, chiari, dai capelli colore del frumento erano gli abitanti, o scuri e crespi, camusi, come se, dopo secoli, ancora distinti, uno accanto all’altro miracolosamente scorressero i due fi umi, l’arabo e il normanno, siccome accanto e in armonia stavano il gran Duomo o fortezza o castello di Ruggiero e le casipole con archi, altane e finestrelle del porto saraceno, del Vascio o la Giudecca. S’innamorò di Cefalù. Di quel paese che sembrava anticipare nella Rocca il monte Pellegrino, nel porto la Cala, nel Duomo il Duomo, nel Cristo Pantocratore la cappella Palatina e Monreale, nell’Osterio Magno lo Steri chiaramontano, nei quartieri Crucilla e Marchiafava la Kalsa e il Borgo, anticipare la grande capitale. Abitò a Cefalù nell’estate. Gli sembrava, ed era, un altro mondo, un mondo pieno di segni, di messaggi, che volevano essere letti, interpretati”4 .

Così quindi Cefalù, centro del mondo di Consolo, sorta di Aleph borgesiano, citando Borgès: “in cui si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti sotto tutti i punti di vista”, Cefalù è per Consolo la città d’incontro e di scoperta, la città che diventerà la citta-simbolo di un intero universo.

E quale migliore transizione di Cefalù per parlare dei due romanzi senz’altro più compiuti e tra i più importanti di Consolo, e di cui volutamente non si è parlato finora, cioè Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) -cronologicamente il secondo di Consolo- e Nottetempo, casa per casa (1992 -Premio Strega 1992). Cefalù, alfa e omega di Vincenzo Consolo, terra di ogni scoperta e ogni delizia, Cefalù col suo faro, Cefalù e la sua cattedrale, che di opera in opera sono, come i ciottoli seminati da Pollicino, i punti di riferimento di Consolo, Cefalù caput mundi (kefalè=testa), Cefalù è il luogo privilegiato di questi due romanzi, romanzi storici per antonomasia, che costituiscono come ama a ricordarlo il loro autore: «Il dittico di Cefalù». Con Il sorriso dell’ignoto marinaio, pubblicato integralmente nel 1976, Consolo si tuffa letteralmente nella storia, quella del Risorgimento a Cefalù e in Sicilia, per tentare di capire le ragioni del fallimento parziale degli ideali di uguaglianza e di giustizia che avevano attraversato tutta la prima metà dell’Ottocento, per concretizzarsi momentaneamente nella data dell’undici maggio 1860, giorno dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il protagonista della prima parte del romanzo, quella di Cefalù, è Enrico Piraino, barone di Mandralisca, malacologo e archeologo, intellettuale impegnato a favore del nuovo corso della storia. Consolo ne fa il portavoce della propria ideologia, delle proprie convinzioni sull’idea di proprietà e delle ingiustizie che da essa derivano. Mandralisca va paragonato al Cavaliere Clerici di Retablo e al Vicere di Lunaria. Consolo è rimasto affascinato dalla statura morale di questo personaggio, decisamente più generoso del principe Salina ne Il Gattopardo di Lampedusa, e personaggio in cui egli sente, per via dell’amore comune che nutrono tutti e due per il viaggio (reale o metaforico), un fratello di elezione. Nei numerosi spostamenti del barone “da Lipari a Cefalù, dal mare alla terra, dall’esistenza alla storia”, come lo dice lui stesso, Consolo ha trovato un antecedente storico al proprio viaggio-scoperta-iniziazione, dalla regione di Messina dove è nato ed ha vissuto la propria infanzia (a Sant’Agata di Militello), e che rappresenta per lui il mondo della natura e del quotidiano, verso la regione di Palermo che rappresenta invece, tramite la tappa intermedia di Cefalù, autentica porta del mondo, la cultura e la Storia.

Mandralisca è l’intellettuale che si pone in modo problematico di fronte alla storia per cercare di capirne il corso e gli sviluppi. È lui peraltro che ha comprato il «Ritratto d’ignoto» d’Antonello da

Messina il cui sorriso e sguardo enigmatici, nel contempo complici e distanti, ironici e aristocraticamente benevoli, ci dicono a che punto quest’uomo la sa lunga sulla vita e i suoi segreti. D’altronde questo sorriso enigmatico dell’uomo misterioso dipinto da Antonello, Consolo lo fa rivivere sul viso di un altro personaggio importante del romanzo, il democratico Giovanni Interdonato, latore di tutti i valori positivi del cambiamento sperato: quello di una Sicilia migliore, in cui il lavoro e la capacità di sacrificio dei suoi abitanti potranno far regnare, alla luce della ragione e dello spirito (la cui sede è il capo, cioè Cefalù / kefalè), una maggiore giustizia. Il sorriso dell’ignoto marinaio ci offre, per lo meno nella sua prima parte, una visione allegra dell’esistenza, che Consolo ci comunica mediante parole che attingono la loro bellezza nella poesia dei luoghi descritti, nel lirismo dei gesti quotidiani, offerti al lettore senza compiacimento paternalistico, ma piuttosto attraverso un’estasi poetica profonda. La seconda parte del dittico, Nottetempo casa per casa (marzo 1992), arriva dopo anni di approfondimenti tematici e di sperimentazioni linguistiche molto personali: l’agonia della poesia in Lunaria, il tema e la metafora del viaggio, il rapporto scritturavita e le riflessioni esacerbate sull’alienazione della nostra epoca (Retablo e Le pietre di Pantalica). Nottetempo casa per casa è storicamente ambientato negli anni 20 del Novecento, scelta naturalmente non affatto casuale. Consolo stabilisce un parallelo implicito tra quel periodo ed il nostro, si serve del passato e della storia per parlarci meglio del presente: in effetti il clima di violenza e d’intolleranza, che s’instaura in Italia con l’avvento del fascismo, trova degli echi nella follia e l’oltraggiosa disconoscenza della dignità umana che regnano oggigiorno. Cefalù, come la Sicilia di Sciascia, diventa in questo romanzo metafora di una realtà generale non solo problematica e contraddittoria, ma anche, per certi aspetti, stretta e volgare. Per tutte queste ragioni, Petro Marano, il protagonista del romanzo, è naturalmente sconcertato -come lo è lo scrittore- davanti a questa realtà che perde la propria consistenza, che si sfrangia e si sfi laccia sotto i colpi dei movimenti irrazionalistici che sembrano fare dei proseliti anche tra i suoi compatrioti: “Sentiva d’esser legato a quel paese, pieno di vita, storie, trame, segni monumenti. Ma pieno soprattutto, piena la sua gente, della capacità di intendere e sostenere il vero, d’essere nel cuore del reale, in armonia con esso. Fino a ieri. Ora sembrava che un terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo tra gli uomini e il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale spingesse ognuno nella sfasatura, nella confusione, nell’insania”5 . Mentre ne Il sorriso dell’ignoto marinaio i luoghi di Cefalù erano le contrade dell’utopia, della speranza appassionata di un cambiamento storico e sociale, in Nottetempo casa per casa gli stessi luoghi diventano come le regioni del disincanto, dell’assenza di ragione, della scomparsa temporanea della luce del faro, del

«chiarore della lanterna». Allora la scrittura di Consolo in Nottetempo casa per casa si mette in posizione di attesa, pur rimanendo costruttiva poiché continuare a scrivere, a raccontare, significa per Consolo denunciare la notte della ragione, ma anche continuare a sperare, non abbandonarsi al pessimismo più tetro che genera l’afasia, l’impossibilità di creare e d’inventare. A Cefalù Consolo ha compiuto un «rito di passaggio», di cui lui stesso ha abbondantemente parlato, che gli ha permesso di fare emergere, dal suo magma interno, l’altra parte della verità, l’altro colore dell’esistenza, l’emisfero nascosto della luna. Questo viaggio, senza alcun dubbio, più che un viaggio spaziale vero e proprio, ha un valore piuttosto simbolico di conoscenza e d’iniziazione. Cefalù, «rito di passaggio», unisce strettamente i due romanzi. D’altronde Consolo fa notare che nessun critico aveva notato che i due libri hanno lo stesso incipit: il primo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, inizia così: “E ora si scorgeva la grande isola. I fani sulle torri della costa erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci”6 . Inizia quindi con una congiunzione, «E», e un’aurora. In altri termini è un libro augurale ed aurorale, è un libro diurno e solare, perché si tratta del romanzo della speranza. il secondo invece, con un effetto di simmetria oppositiva,

inizia con una congiunzione, «E», e un notturno:

“E la chiarìa scialba all’oriente… Sorgeva l’algente luna”7 .

Inizia con il sorgere della luna, con l’apparizione di un personaggio inquietante, anche lui notturno, il padre di Petro Marano, notturno perché soffre di licantropia. Se Il sorriso dell’ignoto marinaio era il libro della speranza, Nottetempo casa per casa è il libro della disperazione e del dolore. Lascio ora la parola a Consolo che citerò lungamente: “Ho voluto rappresentare il dolore… e questo libro è stato da me concepito proprio come una tragedia: la scansione in capitoli del libro è proprio quella delle scene di una tragedia greca… Mi è stato soprattutto rimproverato da un critico, per altro molto acuto, che io cerco consolazione in un genere ormai scaduto, nel romanzo. L’ho trovato offensivo. La letteratura non è scaduta, essa è stata avvilita. Credo che la funzione della letteratura sia ancora quella di essere testimone del nostro tempo. Petro Marano è questo. Di fronte al fallimento dell’utopia politica, di fronte alla follia della storia e alla follia privata, alla sua follia esistenziale, al dolore che lui si porta dentro, capisce che il suo compito è quello dell’anghelos, del messaggero che nella tragedia greca ad un certo punto arrivava sulla scena e raccontava ciò che si era svolto altrove. Ecco, la funzione dello scrittore, di Petro Marano è quella di fare da anghelos, da messaggero. Nei momenti in cui cadono tutti i valori, la funzione della letteratura è di essere testimone non soltanto della storia, ma anche del dolore dell’uomo. È l’unica funzione che la letteratura può avere. La politica si preoccupa delle sorti immediate dell’uomo, la letteratura, invece, va al di là del tempo contingente. Di una letteratura, parlo di narrativa, quanto mai minacciata, oggi, da quella che è la mercificazione di questo genere letterario. È per questo che ho concepito il mio impegno letterario, non soltanto per un fatto di propensione verso il lirismo ma anche ideologicamente devo dire, come difesa dello spazio letterario.

Ho cercato di allontanarmi sempre di più da quel linguaggio senza memoria, insonoro, che i mezzi di comunicazione di massa oggi ci impongono e che ormai ha invaso tutti i settori della nostra vita. Il settore più minacciato, dicevo, è quello della narrativa. Credo che l’unica salvezza per questo genere fortemente appetito dai produttori dell’industria culturale -appunto perché è mercificabile- rimanga quella di avvicinare la narrazione alla poesia”. Ho tenuto a riferire lungamente le parole di Vincenzo Consolo perché, da sole, costituiscono un’ottima conclusione ai miei propositi di oggi. Propositi un po’ brevi e lapidari per una materia così ricca, sulla quale ci sarebbe ancora molto da dire. Ma il mio intento e la mia ambizione erano solo quelli d’introdurre un dibattito con l’autore in persona.

Quindi, per concludere, in Consolo narrativa e Storia sono intimamente legate. La Storia costituisce la trama intima del tessuto romanzesco. Ma Consolo non è uno storico e non è semplicemente, direi, un romanziere storico. È anche e soprattutto, per via di ciò che la sua prosa ha di lussureggiante, colorato, colto, prezioso, spesso barocco e lirico, è anche quindi un poeta della storia e del romanzo. La lettura di alcuni brani citati lo dimostra. I suoi legami e la sua dimestichezza di spirito e di penna con alcuni dei più grandi poeti contemporanei, quali Montale e soprattutto Lucio Piccolo, il grande poeta siciliano che fu amico di Consolo, lo attestano. Ma questo aspetto del nostro scrittore potrebbe essere oggetto di un’altra presentazione e di un altro dibattito.

1 CONSOLO, V. (1989: 31). 2CONSOLO, V. (1988: 165-6).

3CONSOLO, V. (1988: 170). 4 CONSOLO, V. (1994: 123-4).5 CONSOLO, V. (1992: 144). 6 CONSOLO, V. [(1976) ma 1997: 12]. 7 CONSOLO, V. (1992: 5).

BIBLIOGRAFIA:

CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1989): La ferita dell’aprile, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1992): Nottetempo, casa per casa, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1994): L’olivo e l’olivastro, Milano: Mondadori.

CONSOLO, V. (1997): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano: Mondadori

(«Scrittori italiani») [1 ed. 1976, Torino: Einaudi].

L’evidenza del nome nella scrittura di Vincenzo Consolo

Giulio Ferroni

Università La Sapienza

Nel capitolo VI de Il sorriso dell’ignoto marinaio si svolge un’intensa interrogazione del senso della scrittura dei «cosiddetti illuminati», dei «privilegiati» che pure tentano di dar voce ai villani che si sono ribellati alle ingiustizie; se ne rileva il carattere di impostura, di fronte alla

difficoltà e impossibilità di far parlare le lingue “altre”, di trovare «la chiave, il cifrario dell’essere», lo strumento di accesso al mondo delle classi subalterne, alla loro espressione, al loro essere, al loro sentire e al loro risentimento. Entro questa insuperabile difficoltà viene chiamata più specificamente in causa l’insufficienza dei nomi, delle parole del codice politico, fatto di termini che restano estranei alle classi popolari; anche le grandi parole come «Rivoluzione, Libertà, Egualità, Democrazia» mostrano la loro incorreggibile parzialità. Di fronte a questa situazione, si delinea l’attesa di parole nuove, di nomi capaci di afferrare quella realtà che sfugge al linguaggio attualmente disponibile, conquistati dagli stessi soggetti che da quello sono esclusi: “Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose”1 . I nomi vengono ad essere, in effetti, nella loro evidenza, gli strumenti essenziali di un contatto con le cose, qui con una proiezione utopica (che risente ancora delle utopie sessantottesche) verso il sogno di un legame futuro, solidale, tra nomi e cose, verso una conciliazione che cancelli ogni scissione, ogni lacerazione tra il linguaggio e la realtà. 56 Ben presto però, nell’esperienza di Consolo, al di là di questa proiezione in avanti, si impone un movimento opposto che conduce la scrittura, nel confronto con l’evidenza dei nomi, a risalire all’origine, o comunque ad un perduto passato di conciliazione tra la realtà e il linguaggio. Essi si porranno allora come segni persistenti di ciò che è stato lacerato, segni che recano in sé le stigme del dolore, che manifestano la necessità e insieme l’impossibilità di un riconoscimento, di una risposta all’offesa del male e della violenza. Nel testo eponimo de Le pietre di Pantalica lo sguardo agli oltraggi subiti da Siracusa rinvia ad uno scritto di Alberto Savinio (Nivasio Dolcemare), Fame ad Atene, con il terribile ricordo di uno degli oltraggi subiti da Atene nella seconda guerra mondiale (la morte per fame di ottocento persone), e al modo in cui lo scrittore cercò di rievocare e difendere la memoria della città proprio affidandosi ai suoi nomi: “Allora lo scrittore, per quest’offesa all’umanità, per quest’oltraggio alla civiltà, fa una rievocazione della sua Atene servendosi dei nomi: di vie, di piazze, di bar, di ritrovi; di persone, di oggetti; e soprattutto di cibi, di dolci. Nomi scritti nella loro lingua, in greco. Roland Barthes ci ricorda che in latino sapere e sapore hanno la stessa etimologia. E anch’io allora, come Nivasio Dolcemare, vorrei, se ne fossi capace, rievocare la mia Siracusa perduta attraverso i nomi: di piazze, di vie, di luoghi … Ma soprattutto di cibi, di dolci, magari servendomi di un prezioso libretto, Del magiar siracusano, di Antonino Uccello. Ma, Antonino, ha senso oggi trascrivere quei nomi?”2 . La coscienza della divaricazione tra l’originario mondo della tragedia greca e l’uso delle contemporanee rappresentazioni in traduzione (proprio nella disastrata Siracusa) fa poi sorgere un’allocuzione ai mitici personaggi di Argo, città «ridotta a rovine», il cui ricordo può persistere, come quello di Siracusa o di Atene, solo nella parola originaria della poesia: “Vi resti solo la parola, la parola d’Euripide, a mantenere intatta, nel ricordo, quella vostra città”

3 . 2. 3 Ibidem. 57

Il rilievo del nome sostiene l’ampio uso che Consolo fa della enumerazione caotica e dell’elencazione seriale, che dà assoluta evidenza ai sostantivi nei loro diversi tipi, dai nomi propri (luoghi, persone, dati della storia e del mito, ecc.) a quelli comuni di cose materiali e concrete a quelli di cose astratte e ideali, ecc. Queste enumerazioni di nomi si collegano talvolta a scatti improvvisi della sintassi, tra inversioni e alterazioni ritmiche: il linguaggio viene così forzato in una doppia direzione, sia costringendolo ad immergersi verso un centro oscuro, verso l’intimità delle cose e dell’esperienza, verso il fondo più resistente e cieco della materia, il suo inarrivabile hic et nunc, sia allargandone l’orizzonte, dilatandone i connotati nello spazio e nel tempo, portandolo appunto a “vedere” la distesa più ampia dell’ambiente e a farsi carico della sua stessa densità storica, di quanto resta in esso di un lacerato passato e di faticoso proiettarsi verso il futuro. Nel IV capitolo di Nottetempo casa per casa il «maestricchio» Petro Marano, chiuso nella torre del vecchio mulino avuto in lascito, meditando sul dolore della propria famiglia, dopo essersi abbandonato ad un urlo indistinto e senza scampo, si aggrappa alla forza delle parole, che sono prima di tutto «nomi di cose vere, visibili, concrete», nomi che egli scandisce come isolandoli nel loro rilievo primigenio e assoluto e da cui ricava un impossibile sogno di un ritorno alle origini, di un rinominare capace di trarre alla luce una realtà non ancora contaminata dal dolore e dalla rovina. Nuovo inizio potrebbe essere dato appunto dalla trasparenza assoluta di nomi che designano una realtà senza pieghe dolorose, in un nuovo flusso sereno della vita e del tempo: “E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno …» scandì come a voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento 58 in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si svolgea serena, sereno il tempo”4 . Petro rinvia alla scaturigine dei nomi, che, quando designano cose concrete, sembrano mantenere ancora il nesso primigenio, la misura di quando nulla era ancora accaduto, di quando il male e il dolore non aveva ancora lacerato le possibilità dell’esperienza. E si noti come in questa elencazione, che la punteggiatura fissa in una sorta di forma pura, i vari nomi si succedano a gruppi, riferiti a diversi settori d’esperienza, secondo una progressione che va dalla solidità elementare della terra al richiamo aereo del volo e di uno spazio cosmico, fino alla colorata impalpabilità dell’arcobaleno. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio l’evidenza del nome si impone fi n dalle pagine iniziali, con lo sguardo del barone Mandralisca che si avvicina alla costa della Sicilia, la cui immagine si fissa nei nomi dei feudatari signori delle torri sormontate dai fani (si noti qui la quasi totale assenza degli aggettivi: c’è solo il generico grande e il numerale cinque). “Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte, i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangonsi di tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo …”5 . Ai nomi dei feudatari che in quel momento dominano i luoghi succedono poi quelli delle città sepolte, evocate dalla sapienza archeologica del barone: “Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Calacte, Alesa… Città nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni”6 . 6 Ibidem. 59

Ecco poi più avanti un elenco dei pellegrini che procedono verso il santuario di Tindari e degli oggetti che recano con sé: “Erano donne scalze, per voto, scarmigliate; vecchie con panari e fiscelle e bimbi sulle braccia; uomini carichi di sacchi barilotti damigiane. Portavano vino di Pianoconte, malvasia di Canneto, ricotte di Vulcano, frumento di Salina, capperi d’Acquacalda e Quattropani. E tutti poi, alti nelle mani, reggevano teste gambe toraci mammelle organi segreti con qua e là crescenze gonfi ori incrinature, dipinti di blu o nero, i mali che quelle membra di cera rosa, carnicina, deturpavano”7 . E si ricordino ancora più avanti i nomi elencati dal Mandralisca di fronte ai pazienti visitatori della sua casa- museo: “Alle vetrine, alle teche delle lucerne e delle monete, dove il barone si lasciò andare ad una sequela infinita di date, di luoghi, di simboli e valori, quei quattro o cinque che appresso gli restarono, per troppa stima o estrema cortesia, afferrarono qualcosa come Mozia Panormo Lipara Litra Nummo Decadramma”8 . E del resto la figura stessa del Mandralisca, erudito e malacologo, raccoglitore e classificatore di oggetti, di dati e di date, è elettivamente disposta alla ricerca e alla sistemazione dei nomi, alla loro disposizione ed elencazione (e si può ricordare, sempre nel Capitolo primo, il sogno di farsi pirata per impadronirsi della «speronara» che sta trasportando chissà dove dei marmi: se potesse averli farebbe schiattare di rabbia altri collezionisti concorrenti, i cui nomi vengono anch’essi riportati in elenco)9 . Ma in tutta l’opera di Consolo si danno le più diverse variazioni, combinazioni, funzioni in questo uso dei nomi. Così nel racconto di cui qui presentiamo la traduzione di Irene Romera Pintor 7 Si noti qui la sottile scansione, con la successione dei tre membri introdotti nell’ordine da donne, vecchie, uomini, e poi il successivo elenco in cui risaltano i luoghi d’origine dei diversi prodotti, dove l’evidenza delle derrate alimentari è sottolineata dal complemento con il nome proprio, il tutto disposto in una sequenza di quattro settenari e di un endecasillabo: vino di Pianoconte,/ malvasia di Canneto,/ ricotte di Vulcano,/ frumento di Salina,/ capperi d’Acquacalda e Quattropani. 8 «Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il cardinale Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina».

60 Pintor, Filosofiana, si può trovare una fitta presenza di nomi geografi ci e topografi ci, mentre fortissima suggestione ha l’elenco dei nomi delle erbe pronunciato dall’impostore don Gregorio: “E salmodiando, don Gregorio gettava sopra la balàta le erbe che prendeva a una a una dalla sporta, chiamandole per nome. «Pimpinella,» diceva «Petrosella, Buglossa, Scalogna, Navone, Sellerio, Pastinaca…»”10.

Ma vorrei insistere un po’ più diffusamente su Retablo, che prende avvio proprio da un nome, quello della donna amata da Isidoro, Rosalia, subito scomposto nelle sue due componenti, Rosa e Lia, poi ossessivamente ripetute. Ciascuna di queste due componenti dà avvio ad una serie di esaltate variazioni. La prima variazione scaturisce dal piano semantico di rosa, in un delirio floreale, carico di profumi e di colori, che dà luogo ad altre serie di termini moltiplicati. Dopo il nome e la sua scomposizione, rosa viene ripetuto quattro volte, ogni volta seguito da una relativa che ne specifica l’azione; poi si passa ad una negazione paradossale (Rosa che non è rosa) e a due nuove riprese di rosa, accompagnate ancora da relative, ma stavolta le relative danno luogo a predicati nominali, entro ciascuno dei quali si dispongono quattro termini con nomi di fiori (prima datura, gelsomino, bàlico e viola; poi pomelia, magnolia, zàgara e cardenia). A queste identificazioni della donna con i diversi fi ori succede l’immagine del tramonto, con il suo trascolorare (fissato nell’immagine della sfera d’opalina, cioè di un vetro traslucido e opalescente) e con l’addolcirsi dell’aria (forte l’espressività di sfervora, come se essa riducesse la sua febbre), seguita nel suo penetrare dentro il chiostro del convento e nel suo spandervi nuovi profumi (ancora con elencazioni seriali, prima dei predicati, coglie, coinvolge, spande, poi dei complementi aggettivati, odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi) che sembrano risultare da un’opera di

10 CONSOLO, V. (1988: 92). Vero tour de force quello della traduzione di Romera Pintor, in CONSOLO, V. (2008: 69): “Y mientras salmodiaba, don Gregorio echaba sobre la lápida las hierbas que tomaba una a una del capazo, llamándolas por su nombre./ «Pimpinella» decía «Petrosela, Buglosa, Chalote, Nabo, Apio, Pastinaca…»”. 61

distillazione (e i balsami sono grommosi perché sembrano carichi di incrostazioni, di una sensuale impurità): “Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha ròso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ah!, con la sua spina velenosa in su nel cuore”11. Sul secondo termine della scomposizione si svolge tutta una serie di variazioni foniche a partire dal significante lia, in un viluppo di termini che contengono la sillaba li o la sola labiale l (daliato a lumia a liana a libame, licore, letale, ecc., fi no a liquame). Dal nome Lia si svolge, come un vero e proprio denominale, il verbo liare (che indica un’azione simile a quella che fanno sui denti agrumi come il cedro e la lumia), a cui segue tutta una serie di sostantivi caratterizzati dalla posizione iniziale della sillaba li, da liana (che contiene in sé il nome Lia); si notino le voci dotte libame (latino libamen), «libagione» che agisce come una droga (oppioso), lilio per «giglio», angue per «serpente»; limaccia indica una «lumaca» che lo avvolge nei suoi vischiosi avvolgimenti, attassò, (siciliano da attassari, «assiderare, freddare»); lippo è il siciliano lippu, che indica il musco e in genere ogni pellicola viscosa che si attacca: “Lia che m’ha liato la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento, catena di bagno sempiterno, libame oppioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei divino, lima che sordamente mi corrose l’ossa, limaccia che m’invischiò nelle sue spire, lingua che m’attassò come angue che guizza dal pietrame, lioparda imperiosa, lippo dell’alma mia, liquame nero, pece dov’affogai, ahi!, per mia dannazione”12. 12 Ibidem. 62 Ruotando sul nome e scomponendolo, in queste cascate di sostantivi che solo in pochi casi sono accompagnati da aggettivi, si svolge così un canto d’amore cieco e sensuale che si riavvolge su se stesso e che trova una figura esemplare, nel serpe che addenta la sua coda, del riavvolgersi di ogni esperienza su se stessa (è una figura, questa, molto cara a Consolo, come quella simile della chiocciola, riavvolta su di sé, in un percorso circolare che sempre torna al punto di partenza). Dopo questa scomposizione del nome della sua Rosalia, il frate ricorda di averla cercata nei luoghi più diversi di Palermo, fino ad identificarla in modo blasfemo con l’immagine della santa protettrice della città, Rosalia appunto, venerandone il corpo racchiuso nel sepolcro di cristallo nel celebre santuario del Monte Pellegrino: esasperata sensualità, erotismo, ossessione funebre, ritualità spettacolare, senso del peccato e della dannazione si fondono qui in un nesso inscindibile. Il nome di Rosalia viene ripetuto poi più volte, in diversi punti del libro; e al diario della peregrinazione del pittore Fabrizio Clerici si intreccia una confessione di Rosalia, che si scinde e si confonde in un’immagine singola e doppia, la Rosalia di don Vito Sammataro e la Rosalia di Isidoro che è in realtà «solamente la Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore»13. Nell’attraversare i luoghi della Sicilia, Fabrizio Clerici ne assapora i nomi propri, trae in luce i signifi cati che addensano in sé; e dalle più semplici etimologie può lasciar scaturire altre cascate di nomi, come qui, che dal nome di Salemi vengono fuori in successione altri nomi astratti, altri nomi geografi ci, altri nomi concreti: “Ma era certo insieme quel paese Salem e Alicia, luogo di sale e luogo di delizia, del rigoglio e del deserto, dell’accoglienza e dell’inospitale, della sterilità e del fico bìfero, ché subito, appena pochi passi oltre l’aridume, ove la terra veniva ristorata dalle fonti di Delia, Ràbisi, Gibèli, Rapicaldo, dal Gorgo della donna, la terra si faceva, come la Promessa, copiosa di frutti d’ogni sorta, e di pascoli, di vigne, d’olivi, di sommacco”14.. 63 Poco più avanti si ascolta don Carmelo Alòsi, esperto nell’arte «degli innesti e della potatura», elencare, come «un unico giardino, unico e sognato, tutti i giardini» che ha conosciuto e in cui ha lavorato: “di Francofonte o di Lentini, della Conca d’Oro o del Peloponneso, di Biserta o d’Orano, di Rabat o di Marrakech o di Valencia. Come pure i giardini di capriccio e d’ornamento, piccoli come quelli di Mokarta, del Patio de los Naranjos sotto la Giralda di Siviglia, del Generalife sopra all’Alhambra di Granada o quello delle latomìe del Paradiso in Siracusa”15. Ma la campionatura dei nomi di Retablo può agevolmente condurre dai nomi geografi ci e topografi ci a quelli mitici. Così da una epigrafe greca di Selinunte sgorga una serie di nomi di classiche divinità: “Vinciamo per Zeus, per Phobos, per Eracle, per Apollo, per Poseidon e per i Tindaridi, per Athena, per Malophoros, per Pasikrateia e per gli altri dèi, ma per Zeus massimamente…”16. Ci sono poi i nomi storici, come quelli delle famiglie nobili di Trapani di cui don Sciavèrio Burgio presenta le dimore, a cui seguono i nomi delle chiese: “- Del barone Xirinda –dicea– del duca Sàura, dei signori Scalabrino, del marchese Fardella, del barone Giardino, Piombo, della Cuddìa, di San Gioacchino, dei signori Pèpoli, Staìti; e ancora: Poma, Todaro, Reda, Milo, Salina, Bartalotta, Riccio, Pandolfina, Rapì, Arcudaci… Quindi le chiese, più belle, più imponenti: del Collegio, di san Lorenzo, di Santo Spirito, della Badia, del Monserrato…”17. In questo delirio dei nomi, quello del poeta Giovanni Meli, ricordato dal pastore Alàimo, dà luogo ad una serie di variazioni paronomastiche: 64 “D’un poeta di qua, mi disse dopo, da tutti conosciuto e frequentato, di nome Meli. Ma Mele dico ei doversi dire, come mele o melle, o meliàca, che ammolla e ammalia ogni malo male”18. Ecco poi gli elenchi di nomi di oggetti, come quelli che popolano la casa-museo del Soldano: “… mi parve d’entrare nel museo più stivato e vario. V’era per tutte le pareti, sopra mobili e mensole, capitelli e basi di colonne, dentro nicchie e stipi, pendenti fi nanco dal soffi tto, ogni più bello e prezioso o più orrido e peregrino oggetto. Integri e lucidi e con disegni limpidi, neri crateri sicoli e attici, anfore oriballi coppe pissidi lecane, teste e gambe e torsi di terre cotte e marmi, arcaici rilievi di frontoni, di corrose metopi, luminosi parii di dèe e divi e d’eroi mitici di grecanica, fattura nobilissima o nei rifacimenti de’ romani; tavole dorate bizantine, croci dipinte, pale dei Fiamminghi, e vaste tele delle scuole del Sanzio, del Merisi o del Vecellio; stemmi, pietre mischie, conche di porfido, retabli gagineschi, calici incensieri cantaglorie, teschi d’avorio o maiolica sopra le cartapecore di codici e messali; cereplaste di Vanitas, morbi, pesti, flagelli e di Memento mori…”19. Come sintesi esemplare di questa furia della nominazione che agisce in ogni momento di Retablo, che agisce allo stesso modo sul frate siciliano sfratato e sul viaggiatore milanese che attraversa la Sicilia (anche se questi mette in bocca molte di queste serie di nomi a siciliani, a ospitali personaggi incontrati durante il suo viaggio), si può ricordare la pagina seguente, che si svolge in accumuli successivi di nomi di ordini diversi, da nomi geografi ci a nomi di navi a nomi di merci di ogni sorta. Siamo davanti al porto di Trapani (come fatto riavvolgere su se stesso attraverso il gioco paronomastico porto/ porta, in più complicato dal superlativo importantissima), la cui immagine balena in tutta evidenza davanti al lettore grazie ad una sorta di litania, attribuita da quel don Sciavèrio che accoglie i viaggiatori (e proprio letàne viene chiamata, non senza una certa ironia, quasi un fuggevole. 65 do autoironico di Consolo alla propria così pervicace e suggestiva passione per i nomi): “In quel porto, ch’è porta importantissima d’ogni incrocio e scambio, d’ogni più vario mondo, d’ogni città di traffico e commercio d’infra e fuori Regno, del settentrione e del meridione, del levante e del ponente, d’ogni isola, costa o continente: di Cipro, Rodi, Candia, Malta e di Pantelleria, d’Amalfi , Procida, Livorno, Lucca, Pisa, Genoa e Milano, di Venezia e di Ragusa, di Barcellona, Malaga, Cadice, Minorca… Vascelli, brigantini, galeoni, feluche, palmotte, sciabecchi, polacche, fregate, corvette, tartane caricavano e scaricavano, nel traffi co, nel chiasso, nell’allegria della banchina, le merci più disparate: sale per primo, e in magna quantitate, poi tonno in barile, di quello rinomato di Formica, Favignana, Scopello e Bonaglia, e asciuttàme, vino, cenere di soda, pasta di regolizia, sommacco, pelli, solfo, tufi , marmi, scope, giummara, formaggi, intrita dolce e amara, oli, olive, carrube, agli, cannamele, seta cruda, cotone, cannavo, lino alessandrino, lana barbarisca, raso di Firenze, carmiscìna, orbàci, panno di Spagna, scotto di Fiandra, tela Olona, saja di Bologna, bajettone d’Inghilterra, velluto, fl anella, còiri tunisini, legnami, tabacco in foglie, rapè, cera rustica, corallo, vetro veneziano, mursia, carta bianca… Queste letàne me le cantò orgoglioso un trapanese, cònsolo del Corpo dei naviganti, patrone di vascelli, don Sciavèrio Burgio…”20.

20 CONSOLO, V. (1987b:132). 66 BIBLIOGRAFIA: CONSOLO, V. (1987a): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Introduzione di Cesare Segre, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (1987b): Retablo, Palermo: Sellerio. CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (2006): Nottetempo casa per casa, Prefazione di Giulio Ferroni, Torino: UTET, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. CONSOLO, V. (2008): Filosofiana (relato de Las piedras de Pantálica), Edición, introducción, traducción y notas de Irene Romera Pintor, Madrid: Fundación Updea Publicaciones

La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO

(Homenaje por sus 75 años)

Irene Romera Pintor (Ed.)

Giuseppe Tornatore fotografo Vincenzo Consolo

*

Bisogna subito dire di Bagheria, paese dove è nato e cresciuto Giuseppe Tornatore, questo regista della seconda generazione dei grandi registi italiani del secondo dopoguerra. Dire di Bagheria e di Giuseppe Tornatore fotografo, della sua fotografia come telemachia, prima educazione artistica, primo passo verso il mondo delle immagini, verso il cinema.

Bagheria, singolare paese, rispetto agli altri paesi di Sicilia per il motivo e per il modo in cui esso è nato, si è formato. “Bagheria – latino, Bayharia – Siciliano, Baaria (Val di Mazara). Estesissima ed amena campagna, ad oriente del territorio di Palermo, adorna all’ultima eleganza di casine suburbane di signori; lungo sarebbe descriverle, dirò tuttavia delle primarie. E prima occorre l’amplissima villa del principe Butera (…) Sovrastà ad una altura, a mezzogiorno di quella terra, al villa Valguarnera, dove nulla desideri che tenda alla delizia dell’animo; magnifica altresì quella di Aragona né quella di Cattolica, Filingeri, Palagonìa, Lardaria, sottostanno per fabbriche, ornamenti e disegno; sono palazzi degni tutti di grande città”. Così scrive Vito Amico nel suo Lexicon Siculum (1757), tradotto dal latino e postillato da Gioacchino di Marzo (Dizionario Topografico della Sicilia, 1858). E partiamo dunque dal primo che fece costruire la sua villa in quella “estesissima e amena campagna”, il principe Butera. Un emistichio del Tasso, O corte a dio, e una quartina in lingua spagnola faceva incidere sul primo e sul secondo arco di ingresso alla sua villa a Bagheria don Giuseppe Branciforti, conte di Mazzarino e principe di Butera. A capo di una congiura contro il re di Spagna, Filippo IV, e contro i viceré di Sicilia, don Giovanni d’Austria, l’eroe di Lepanto, nel sogno di divenire re di una Sicilia indipendente, tradito e traditore – la sua delazione, insieme a quella del poeta Simone Rao, costò la vita a sei congiurati – il Butera si ritirò in quel sobborgo di Palermo, tra la fenicia Soluto e la greca Imera, si chiuse dentro quella sua dimora che era fortezza, castello, tomba non di libri e di salme come l’Escorial, ma di orgoglio umiliato e di rimorso.

Ya la esperanza es perdita

Y un solo ben me consuela

Que el tempo que pasa y buela

Lleverà presto al vida.