http://www.kairosrivista.it/2017/02/02/vincenzo-consolo-la-voce-della-sicilia-sara-ricordato-anche-tunisi/

Tag: Vincenzo Consolo

4 liriche Vincenzo Consolo

Quando qualcuno glielo chiedeva, Vincenzo Consolo negava recisamente di aver mai scritto poesie. Un’affermazione che non corrispondeva del tutto alla verità. Era la sua idea della poesia, intesa come la più ardua forma d’arte, e la sua intransigenza di artista mai soddisfatto di sé e degli altri, a impedirgli di dirsi ‘poeta’. Anche se poi la poesia entrava di diritto nel suo stesso modo di concepire la narrazione. In un’intervista rilasciata a Rosaria Guacci per il trimestrale ‘Tuttestorie’, dice: “Il romanzo era per la borghesia, oggi è inconcepibile… Io non scrivo romanzi. Io narro, e la narrazione ha radici lontanissime, che risalgono fino ai testi orali. E quindi la prosa si avvicina necessariamente sempre di più alla forma poetica, alla scansione metrica”. Dunque la poesia era il substrato della sua stessa narrazione. Non solo. Era anche una sua forma d’espressione saltuaria e per così dire ‘clandestina’, ma esercitata con passione e vigore. Come dimostrano le “4 liriche” inedite, che sua moglie Caterina ha pubblicato in occasione del quarto anniversario della morte. Quattro liriche brevi ma indimenticabili, raccolte in un libretto di grande eleganza, arricchito da una bella incisione di Luciano Ragozzino.

Maria Rosa Cutrufelli

Caro Maestro

Caro Maestro, sono ormai passati cinque anni e le stagioni sembrano essersi fermate. Il tuo scendere in Sicilia, a Sant’Agata, le scandiva tutte: segnava l’arrivo imminente dell’estate o il suo trascolorare nell’autunno, quando tornavi a Milano. Scrivevi: “Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta di addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.” (Le pietre di Pantalica, 1988) Alcàra Li Fusi, San Marco d’Alunzio, San Fratello, Portella, Femmina Morta, Mistretta, Furci, Scurzi, Caronìa, Santo Stefano di Camastra, le pendici dei Nèbrodi: sono tutte schegge, frammenti, sprazzi di una Sicilia visitata insieme, osservata, ascoltata, raccolta e custodita per farne narrazione, racconto, poesia. Sono pagine di una storia comune, condivisa, che tu temevi sfumasse nella dimenticanza, nell’abbandono, nel silenzio. Per questo mi chiedevi di accompagnarti per paesi e contrade, su e giù per i fianchi dei nostri monti, ricchi di storia umana e naturale, o lungo la costa, nelle contrade incastonate come piccole gemme tra la roccia e il mare: per raccogliere i palpiti di una terra che temevi fosse sul punto di scomparire. A te, poi, spettava il compito di trasferire nella scrittura il pulsare di quella vita, di quelle storie di cui ti volevi fare testimone, custode, attraverso la parola di quel Creato nebroideo popolato di pastori, contadini, carbonai, carrettieri, autentici plasmatori di forme e sapori. Ricordo ancora l’interesse consapevole con cui apprezzavi le forme dell’umano creare: un canestro di olivastro e giunco, un bùmbulu di calda terracotta, una fascedda di ricotta profumata sapevano strapparti il più sincero e vivido interesse. A me lasciavano il privilegio di aver potuto assistere alla tua meraviglia di siciliano mai stanco di conoscere la sua terra. Nel raccoglimento creativo che inevitabilmente seguiva, nella tua casa di Sant’Agata o dalla distanza di Milano, trasferivi al linguaggio la dimensione umana e culturale sperimentata nei nostri pellegrinaggi su e giù per la Sicilia di allora. Alla lingua, più che a ogni altra cosa, spettava il compito di far riaffiorare la stratificazione culturale, le incrostazioni di cui la storia e gli avvicendamenti dei popoli hanno segnato la nostra isola. Ripercorrendo i tuoi scritti, mi soffermo di frequente su questo passo: Azzurro, giallo, rosso. Mi regalò mio padre tre cristalli, mia madre tre nastri variopinti. Mi dissero partendo: Muoviti, figlio, agita il ventre, danza a campo raso, nella luce piena. È fredda l’ombra, immobile serpente, lunga la notte dentro la foresta. (Lunaria, 1985, pag.19) E penso alla musicalità, al canto della tua lingua, alla gioia, ingrediente mai riconosciuto sufficientemente della tua opera. E come non ricordarla, la gioia, quell’emozione densa di stupore con cui accoglievi e raccoglievi ogni nuova trovatura, ogni nuova scoperta che ti disvelasse una pagina della nostra comune storia di siciliani. La stessa gioia meravigliata che ti colse bambino di fronte alla rivelazione di nuovi linguaggi: “[…], fu lei a rivelarmi il bosco, il bosco più intricato e segreto. Mi rivelava i nomi di ogni cosa, alberi, arbusti, erbe, fiori, quadrupedi, rettili, uccelli, insetti… E appena li nominava, sembrava che da quel momento esistessero.” (Le pietre di Pantalica, 1990, pag. 151) Gioia, nella tua scrittura, era il dispiegarsi pieno e ricco del linguaggio e della sua policromia, gioia era il far risuonare tra le pagine l’eco di parole antiche ma vive, antidoto alla perdita di senso, allo svuotamento, all’oblìo: “Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha rόso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia.” (Retablo, 1990, pag.1 )

“ che Calasia ”.

Claudio Masetta Milone

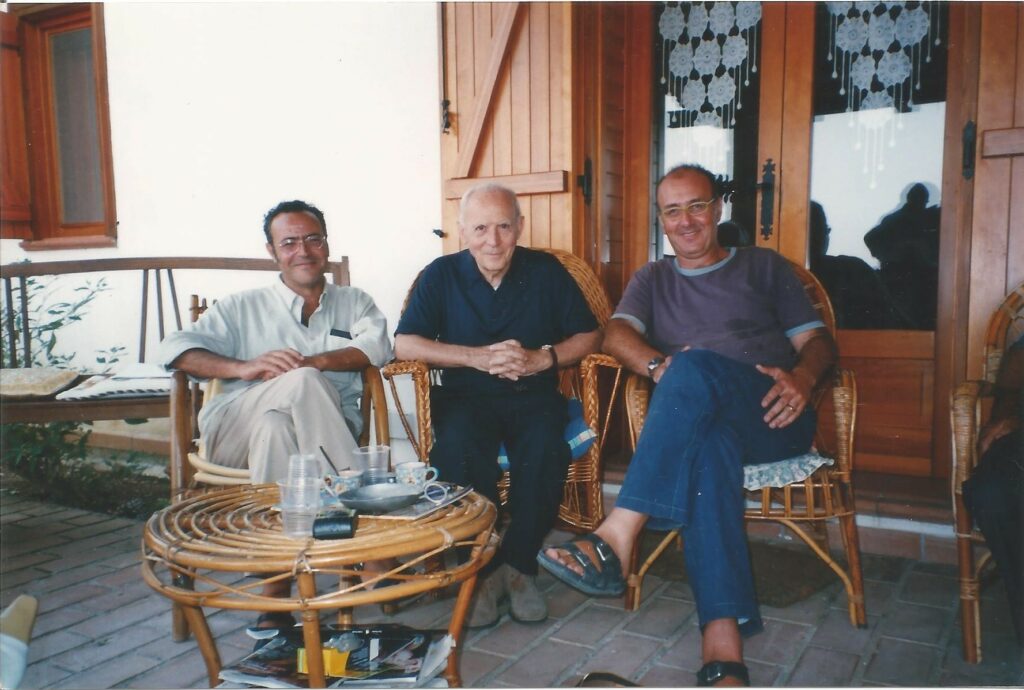

foto di Gino Fabio

Caro Maestro

Caro Maestro,

sono ormai passati cinque anni e le stagioni sembrano essersi fermate. Il tuo scendere in Sicilia, a Sant’Agata, le scandiva tutte: segnava l’arrivo imminente dell’estate o il suo trascolorare nell’autunno, quando tornavi a Milano. Scrivevi:

“Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta di addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.”

(Le pietre di Pantalica, 1988)

Alcàra Li Fusi, San Marco d’Alunzio, San Fratello, Portella, Femmina Morta, Mistretta, Furci, Scurzi, Caronìa, Santo Stefano di Camastra, le pendici dei Nèbrodi: sono tutte schegge, frammenti, sprazzi di una Sicilia visitata insieme, osservata, ascoltata, raccolta e custodita per farne narrazione, racconto, poesia. Sono pagine di una storia comune, condivisa, che tu temevi sfumasse nella dimenticanza, nell’abbandono, nel silenzio. Per questo mi chiedevi di accompagnarti per paesi e contrade, su e giù per i fianchi dei nostri monti, ricchi di storia umana e naturale, o lungo la costa, nelle contrade incastonate come piccole gemme tra la roccia e il mare: per raccogliere i palpiti di una terra che temevi fosse sul punto di scomparire.

A te, poi, spettava il compito di trasferire nella scrittura il pulsare di quella vita, di quelle storie di cui ti volevi fare testimone, custode, attraverso la parola di quel Creato nebroideo popolato di pastori, contadini, carbonai, carrettieri, autentici plasmatori di forme e sapori. Ricordo ancora l’interesse consapevole con cui apprezzavi le forme dell’umano creare: un canestro di olivastro e giunco, un bùmbulu di calda terracotta, una fascedda di ricotta profumata sapevano strapparti il più sincero e vivido interesse. A me lasciavano il privilegio di aver potuto assistere alla tua meraviglia di siciliano mai stanco di conoscere la sua terra. Nel raccoglimento creativo che inevitabilmente seguiva, nella tua casa di Sant’Agata o dalla distanza di Milano, trasferivi al linguaggio la dimensione umana e culturale sperimentata nei nostri pellegrinaggi su e giù per la Sicilia di allora. Alla lingua, più che a ogni altra cosa, spettava il compito di far riaffiorare la stratificazione culturale, le incrostazioni di cui la storia e gli avvicendamenti dei popoli hanno segnato la nostra isola. Ripercorrendo i tuoi scritti, mi soffermo di frequente su questo passo:

Azzurro,

giallo,

rosso.

Mi regalò mio padre tre cristalli,

mia madre tre nastri variopinti.

Mi dissero partendo:

Muoviti, figlio,

agita il ventre,

danza a campo raso,

nella luce piena.

È fredda l’ombra,

immobile serpente,

lunga la notte dentro la foresta.

(Lunaria, 1985, pag.19)

E penso alla musicalità, al canto della tua lingua, alla gioia, ingrediente mai riconosciuto sufficientemente della tua opera. E come non ricordarla, la gioia, quell’emozione densa di stupore con cui accoglievi e raccoglievi ogni nuova trovatura, ogni nuova scoperta che ti disvelasse una pagina della nostra comune storia di siciliani. La stessa gioia meravigliata che ti colse bambino di fronte alla rivelazione di nuovi linguaggi:

“[…], fu lei a rivelarmi il bosco, il bosco più intricato e segreto. Mi rivelava i nomi di ogni cosa, alberi, arbusti, erbe, fiori, quadrupedi, rettili, uccelli, insetti… E appena li nominava, sembrava che da quel momento esistessero.”

(Le pietre di Pantalica, 1990, pag. 151)

Gioia, nella tua scrittura, era il dispiegarsi pieno e ricco del linguaggio e della sua policromia, gioia era il far risuonare tra le pagine l’eco di parole antiche ma vive, antidoto alla perdita di senso, allo svuotamento, all’oblìo:

“Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha rόso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia.”

(Retablo, 1990, pag.1 )

“ che Calasia ”.

Claudio Masetta Milone

foto di Gino Fabio

Vincenzo Consolo e la sua Itaca della memoria

12 Dicembre 2016

Questo volume, concepito e voluto da Vincenzo Consolo ma pubblicato postumo,raccoglie cinquantadue brevi scritti narrativi che copronoun arco di più di mezzo secolo e ripercorrono il suo itinerario di scrittore toccando i temi a lui più cari. In un’intensa galleria sfilano quadri dell’infanzia in Sicilia e della giovinezza a Milano, ritratti ironici o feroci della società e del mondo culturale italiano; viaggi nella storia, nel paesaggio, nell’arte di una Sicilia amata con dolorosa consapevolezza; interventi che testimoniano un appassionato impegno civile.

(…) “Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d’olivi saraceni … ” dice di sé Pirandello. Sì, si può cadere su questo mondo per caso, ma non si nasce in un luogo impunemente. Non si nasce, intendo, in un luogo senza essere subito segnati, nella carne, nell’anima da questo stesso luogo. Il quale, con gli anni, con l’inesorabile, crudele procedere del tempo, si fa per noi sempre più sacro. Sacro per i fili degli affetti che man mano si moltiplicano e ci sostengono; per i fili dei ricordi, l’accumulo di memoria che il luogo, come prezioso reliquiario, in sé racchiude; memoria dolce di quelli che non sono più con noi; assiduo, presente ricordo di quelli che assieme a noi procedono; simpatia profonda per quelli che ci seguono. Fin dal primo sguardo sul mondo, fin dai primi bagliori dei ricordi – e sono scene isolate, fotogrammi luminosi incorniciati dal nero dell’immemorabile – si è impresso, Sant’Agata, dentro di me per sempre.

Hieme et aestate et prope et procul, com’era scolpito nella stele fogazzariana, io porto in me questo punto unico del mondo, questo paese: nello spazio in cui esso s’adagia, in questa campagna bella alle sue spalle, piena di contrade, d’abitanti, nell’anfiteatro dei colli che vanno dalla punta dello Scurzi a San Fratello, dalla valle del Rosmarino o quella dell’Inganno; nel suo mare, spesso minaccioso, impraticabile, ch’era pericolo costante e fatica immane per i nostri pescatori: mi porto dentro fatalmente il reticolo delle sue vie, delle sue case, una folla di volti, un’infinita sequenza di gesti, e un concerto di voci, parole, frasi; mi porto dentro i suoi giorni e le sue notti, la sua luce e il suo buio. Avrei potuto, o potrei, giunto alla mia età, riempire pagine e pagine di ricordi, di memorie, ricostruire, al di là d’ogni validità letteraria, un tempo perduto, stendere una mia, un’umile, piccola recherche. Ma non è questo il moto e lo scopo del mio scrivere. E allora: perché scrivo? Ma perché scrivo in prosa? E perché scrivo romanzi o racconti di contenuto storico e sociale? Scrivo dunque di temi relativi, contingenti perché non sono poeta, perché non sono fanciullo, perché non sono re (non faccio parte, voglio dire, non sono detentore del potere). Solo i poeti infatti, i fanciulli e i re possono affrontare gli assoluti, immergersi, naufragare nell’infinito mare dell’esistenza. Esistenza che è irreparabile, crudele nella sua indifferenza. Riscattabile è al contrario il contingente, il vivere nel temporaneo patto sociale (sì, solo al poeta è lecito beffarsi delle magnifiche sorti e progressive: “Qui mira e qui ti specchia, / secol superbo e sciocco”: si specchi nelle ceneri infeconde, nell’ impietrata lava; si specchi nella terra desolata, nell’ osso di seppia, nella bufera … ).

(…)lo sono d’una terra, la Sicilia (ma quante altre terre nel mondo somigliarono, somigliano o somiglieranno alla Sicilia!) dove, oltre l’esistenza, anche la storia è stata da sempre devastata da tremende eruzioni di vulcani, immani terremoti, dove il figlio dell’uomo e il figlio della storia non hanno conosciuto altro che macerie di pietra, squallidi, desolanti ammassi di detriti attorno a zolfare morte. “In una manciata di polvere vi mostrerò la paura” dice Eliot. E allora, di fronte alle macerie, alla polvere dell’esistenza e della storia, privi come siamo di speranze e conforti di ordine metafisico, non resterebbe che lo sconforto, il pianto. Ma solamente i poeti, ancora, posseggono l’oscuro segreto delle parole per dire, con la più alta dignità e più alta bellezza, della grande avventura dell’esistere, della vita; dei suoi dolori, delle malattie, della morte; dire delle sue consolazioni, delle sue illusioni; dell’amore, dell’arte, di un fiore (sia pure una ginestra), del sorgere del sole, del tramonto della luna, della grazia di una donna.

(…)Ora, questo paese che mi ha dato i natali ha la ventura, il destino di trovarsi ai confini, alla confluenza di due regni, dove si perdono, sfumano, si ritraggono in una sommessa risacca le onde lunghe della natura e della storia. Lasciando, su questa remota spiaggia dell’incontro, segni indistinguibili e confusi. Remota spiaggia, limen, finisterre, ma anche luogo sgombro, vergine, terra da cui rinascere, ricominciare, porto da cui salpare per inediti viaggi. Nato da qui ho preso coscienza, a poco a poco, d’aver avuto il privilegio di trovarmi legato all’ago di una bilancia i cui piatti possono restare in statico equilibrio o prendere, da una parte o dall’altra, a secondo se sopravanza il peso della natura o della cultura. E non è questo poi l’essenza della narrazione? Non è il narrare, come dicevo, quell’incontro miracoloso, di ragione e passione, di logica e di magico, di prosa e poesia?

Non è quest’ibrido sublime, questa chimera affascinante?

Mi sono ispirato, narrando, a questo mio paese, mi sono allontanato da lui per narrare altre storie, di altri paesi, di altre forme. Però sempre, in quel poco che ho scritto, ho fatalmente portato con me i segni incancellabili di questo luogo. E mi sono allontanato da lui anche per andare a vivere altrove. In questi giorni si concludono venti anni da che ho lasciato la Sicilia per andare a lavorare e vivere a Milano, la Milano di Manzoni, ma anche di Verga, di Quasimodo, di Vittorini. Ma in quella città, nella progredita, ricca e allettante, ma anche dura, ma anche pretenziosa città, non credo di essermi consegnato, docile e spoglio di identità, a una cultura che non mi apparteneva, pur curioso, pur attento osservatore di quest’altra cultura. Credo, infine, di non aver mai smesso di essere uomo di quest’isola, figlio di questo paese. A cui sono grato di tutto quanto mi ha dato, con i suoi segni, con la sua luce, con i suoi accenti.

di Emanuela Gioia

dal blog dilibriealtro

Titolo : La mia isola è Las Vegas

Autore: Vincenzo Consolo

Casa editrice: Mondadori

Anno di pubblicazione: 2012

Viaggiatori e migranti Vincenzo Consolo

Vincenzo Consolo

Mediterraneo

Viaggiatori e migranti

di Aldo Meccariello

Edizioni dell’asino, Roma 2016

Il sottotitolo di questo grazioso libriccino di Consolo è viaggiatori e migranti che hanno attraversato le coste del Mediterraneo, “il mare di conflitti, di spoliazioni territoriali, di negazioni d’identità, di migrazioni e diaspore, di ognuno che, esule per desiderio di conoscenza o per costrizione, ritrova la sua terra, il suo cielo, la sua casa” (p. 22). Punto di osservazione dello scrittore siciliano che non aveva la fede illuministica di Sciascia è la sua terra sospesa tra incanto e disincanto, e lacerata nelle sue corde più profonde. Consolo fa palpitare, più che gli spasimi, i respiri della sua isola che sembrano sprigionarsi dal mito, dalla storia e dalla letteratura in un gioco di rimandi e di corrispondenze reciproche.

Filo conduttore della trattazione è il viaggio iniziatico di Ulisse nei mari dell’immaginario dove avviene il trauma del distacco dalla realtà, “dove fiorisce il fantastico, il surreale, l’onirico, la fascinazione, l’ossessione, dove la ragione si oscura e trovano varco i mostri” (p.7). Sospinto dalle onde tremende del mare, l’eroe omerico, dopo aver lasciato la distrutta Ilio intraprende il viaggio di ritorno ad Itaca per ritrovarvi con l’aiuto del figlio Telemaco l’armonia perduta. L’asse centrale di questo piccolo e prezioso reportage sul Mediterraneo che lo scrittore offre ai suoi lettori è il legame della Sicilia con la cultura araba che “ha lasciato nell’isola un’impronta tale che dal suo innestarsi nell’isola si può dire che cominci la storia siciliana” (p.10).

Da Mazara a Palermo i segni della cultura araba si sono sedimentati lungo un millennio nel carattere, nelle fisionomie, nei costumi e nella lingua del popolo siciliano. Il miracolo più grande, osserva Consolo, è che durante la dominazione musulmana domina lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza che viaggiatori come Ibn Giubayr, il geografo Idrisi e Ibn Hawqal hanno raccontato nei loro testi. A Ibn Giubayr, viaggiatore e letterato musulmano di Spagna vissuto tra il XII e il XIII secolo è dedicato un capitoletto che ricostruisce il suo “Itinerario” (Riḥla), sul pellegrinaggio da lui compiuto alla Mecca (1183-85) partendo da Granata, dopo aver attraversato pericolosamente le coste del Mediterraneo. Al suo ritorno in patria si ferma in Sicilia e, attraversandola in lungo e in largo, rimane abbagliato dalle sue città e dalle sue coste. Queste notizie sui viaggiatori arabi trovano poi una sistemazione accurata nella grande opera in cinque volumi, La storia dei Musulmani di Sicilia scritta da uno scrittore e saggista politico del secolo scorso, Michele Amari che “reperì e tradusse documenti storici, memorie, letteratura araba che riguardava la Sicilia”(p.13). E dopo di lui, venne a formarsi in Italia una vera scuola di arabisti ed orientalisti (Ignazio e Michelangelo Guidi, Giorgio Levi della Vida, Leone Caetani, Francesco Gabrieli ed altri) di cui non si parla quasi più.

La narrazione di Consolo scandita nella forma di deliziosi pastiches cattura pagine, voci, suoni e topoi come ripescati dai fondali del Mediterraneo stordito dalle sue ataviche contraddizioni geopolitiche. Lungo quel breve braccio di mare tra la Sicilia e le coste africane scopriamo un affresco mosso e variegato fatto di storie di scambi e di razzie, di emigrazioni e di conquiste che coinvolgono uomini di culture e fedi diverse (italiani, tunisini, marocchini, poi cristiani, musulmani, ebrei). Una pennellata di questo affresco è la “grossa ondata migratoria di bracciantato italiano in Tunisia avvenne sul finire dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, con la crisi economica che colpì le nostre regioni meridionali” (p.26).

Un’altra pennellata è il racconto, Uomini sotto il sole, pubblicato nel 1963 dal palestinese Ghassan Kanafani, ucciso nel 1972 in un attentato. I tre personaggi-profughi principali del racconto moriranno asfissiati dentro un’autocisterna nel tentativo di espatriare in Kuwait, dopo aver attraversato il deserto iracheno che di lì a poco sarà il tragico teatro della prima guerra del Golfo. Consolo rilegge il racconto come una grande metafora della tormentata e ricca civiltà mediterranea e come un esempio di vera letteratura politica.

Sciascia e Parigi. Lo scrittore nella città

La tua Parigi è sempre quella che hai scoperto attraverso gli occhi di Sciascia?

Il primo libro di Sciascia francese è stato Il paradosso dell’attore di Diderot. Il mio primo romanzo francese, quando lo lessi avrò avuto 10-11 anni, è stato I miserabili di Victor Hugo. Siamo stati segnati da due matrici assolutamente diverse. Una romantica, l’altra settecentesca illuminista. Io amo moltissimo Parigi, ma non ci vado con lo spirito con cui ci andava Leonardo. Vedo Parigi molto letteraria, senz’altro; un giorno mi sono imbattuto in una targa che diceva che lì aveva abitato Hemingway; a ogni piè sospinto ti trovi pagine di letteratura; non c’è solo Voltaire, c’è anche Proust. Ho cercato di andare oltre questa geometria cartesiana, mi sento più romantico… che illuminista. Ma Parigi la trovo veramente la città ideale, al di là della letteratura al di fuori della letteratura, per il suo essere tante città; cosa che non credo sia neanche New York.

Forse perché in Italia siamo abituati alle piccole città. Anche la nostra letteratura è una letteratura di piccole città, a partire da Manzoni in poi, una letteratura della piazza, del villaggio. E lì invece appena giri l’angolo trovi una città assolutamente diversa. Ritrovi questa varietà di paesaggi anche umani. Una volta camminando, credo a Barbès, con Sciascia abbiamo incrociato una schiera di arabi e Sciascia mi disse «guarda che belle faccie di siciliani…», anche se sapeva benissimo che si trattava di arabi; lui aveva un grande amore per le matrici arabe della Sicilia, e ritrovarle a Parigi… credo lo affascinasse. Però questa mediterraneità, che lui vedeva a Parigi, ma anche il côté sudamericano, questa varietà di umanità lo affascinava; perché i nostri orizzonti sono monoculturali; solo adesso per la prima volta ci ritroviamo di fronte a degli estranei con le immigrazioni recenti. La Francia ha avuto da sempre la multi-cultura… credo che Leonardo fosse affascinato da questo; perché appunto conoscendo la storia siciliana, sapeva cos’era stata Palermo sotto i normanni, come ci racconta l’Amari; varie lingue, culture, religioni che convivevano insieme. Per lui era dunque l’ideale della reciproca conoscenza, dell’arricchimento reciproco, credo fossero tutte queste cose che lo affascinavano…

Vincenzo Consolo Conversazione a Siviglia a cura di Miguel Ángel Cuevas

VINCENZO CONSOLO

CONVERSAZIONE A SIVIGLIA

A cura di Miguel Ángel Cuevas

NOTA DEL CURATORE

Nell’ottobre del 2004 vennero organizzate presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Siviglia, su iniziativa dell’Istituto di Italianistica, delle giornate di studio sull’opera di Vincenzo Consolo. L’autore aveva già visitato in precedenza il capoluogo andaluso, sia privatamente sia in quanto invitato a tenere delle conferenze nell’Ateneo cittadino. In questo caso, era la celebrazione del suo settantesimo compleanno nel 2003 ad offrire un’occasione d’incontro ad un gruppo di studiosi interessati nell’analisi e l’interpretazione della sua opera. Partita la proposta, problemi di varia natura costrinsero però a posticipare le giornate, che dovettero finalmente intitolarsi ai 70+1 anni dello scrittore.

I risultati accademici del seminario vennero pubblicati in un dossier monografico nel numero 10 della rivista universitaria catalana Quaderns d’Italià, nel 2005. Al di là però di tali risultati, ciò che queste pagine vorrebbero proporre – senza altri filtri se non quelli assolutamente imprescindibili, a cui si accennerà dopo – è la voce dello scrittore stesso, le sue parole in presa diretta.

A motivo del convegno, il programma Tesi, trasmissione culturale della televisione pubblica andalusa, riprese Consolo in una lunga intervista, mandandone poi in onda una versione molto ridotta all’interno della serie Autoritratti. La prima parte di questo libro consiste nella trascrizione dei momenti di maggiore spessore riflessivo dell’intera intervista.

Pari interesse presenta almeno la seconda sezione del libro. Stimolato dalla lettura plurale alla quale veniva sottomessa la sua opera, spronato dalle molteplici significazioni che svariate operazioni ermeneutiche mettevano a fuoco nei suoi testi – la cui condensazione simbolica permetteva, anzi richiedeva interpretazioni diverse – Consolo prendeva estemporaneamente la parola in seguito agli interventi dei relatori: a volte per rispondere a delle domande dei partecipanti (studiosi e studenti); più spesso però motu proprio, senza bisogno d’alcun quesito, per raccontare: spinto dai privati ricordi destati da quella attenzione che la sua opera suscitava. E l’attenzione, come ognun sa, è una delle forme più alte dell’affetto. Così, ed intensamente, dovette percepirlo lo scrittore se, a conclusione dell’incontro, volle dire: «Al di là di me, al di là anche degli interventi di tutti, di tipo filologico, di tipo critico, la cosa più importante, più bella è questo ritrovarci qui, trovarci tra persone dello stesso sentire, dello stesso modo di concepire il mondo e la vita. Ecco, io credo che questa sia la cosa più importante, in questo mondo di oggi che va sempre più desertificandosi». Tutta questa narrazione orale, a viva voce, improvvisata come quella dell’aedo – che rimembra e dice, nel ripetere il già detto – era ripresa da un registratore. Possiamo leggerne ora, dopo il necessario assemblaggio, la trascrizione.

Nella prima edizione, spagnola, di questo testo, chiudeva il volume la traduzione de La grande vacanza orientale-occidentale, racconto che lesse lo scrittore a chiusura delle giornate e che ora fa parte del libro postumo La mia isola è Las Vegas: una narrazione di scoperta matrice autobiografica se la si legge alla luce di quanto è stato rapsodicamente raccontato durante la conversazione; ma anche se si dà ascolto alle ultime parole, sottovoce, timide e alquanto imbarazzate, che registra il documento sonoro: «Non c’è niente di inventato in questo racconto, è tutto vero».

In Conversazione a Siviglia (ammicco e controcanto, sin dal titolo, alla vittoriniana Conversazione in Sicilia) Vincenzo Consolo passa in rassegna l’intera sua opera: con la sola eccezione dell’ultimo dei romanzi, Lo Spasimo di Palermo, e della raccolta di saggi Di qua dal Faro, tutti i libri maggiori vengono rivisitati, sarebbe il caso di dire illuminati, delle volte reiterando opinioni, vicende già evocate in altre pagine: soprattutto nella narrazione frammentaria Le pietre di Pantalica e nel libro-intervista Fuga dall’Etna.

La presente edizione si arrichisce di nuove testimonianze rinvenute dopo quella spagnola. Nel 2009 Vincenzo Consolo visita per l’ultima volta Siviglia e la sua Università, a motivo di un convegno organizzatovi, sempre dall’Istituto di Italianistica, in occasione del ventennale della scomparsa di Leonardo Sciascia. Un’altra trasmissione culturale televisiva, Il pubblico legge, intervista lo scrittore: alcune delle sue osservazioni sono riportate in calce nel capitoletto I della prima sezione, e nel VII della seconda. Inoltre, la ripulitura ed eliminazione dei rumori nelle registrazioni ha permesso una miglior comprensione di alcuni passaggi oscuri e l’individuazione della voce dell’autore – e quindi la restituzione delle sue parole – in momenti di battute incrociate.

Nella trascrizione e collocazione di queste conversazioni un certo riordinamento, una relativa rielaborazione è stata necessaria: un processo di montaggio (poiché si tratta di una proposta selettiva) nel quale la scorrevolezza del discorso – pur conservando le tracce dell’occasionalità da cui parte – costringe a prescindere da certe giunture della registrazione e quindi ad approntare dei nessi nuovi. Ma il risultato di tutte queste operazioni, nella versione spagnola del testo, venne sottomesso alla revisione dello stesso Consolo, che ne autorizzò la pubblicazione. Autorizzò in due sensi: da una parte, diede il proprio consenso; dall’altra conferì al risultato di quelle procedure di trascrizione, traduzione e montaggio il suo marchio autoriale: attento in ogni momento a evitare nella misura del possibile che la fissità della scrittura tradisse l’oralità. Agiva senz’altro in lui la memoria di Enrico Pirajno barone di Mandralisca mentre redige la lettera che costituisce il capitolo VI de Il sorriso dell’ignoto marinaio: «E bene: chi verga quelle scritte, chi piega quelle voci e le raggela dentro i codici, le leggi della lingua? Uno scriba, un trascrittore, un cancelliere. Quando un immaginario meccanico strumento tornerebbe al caso, che fermasse que’ discorsi al naturale, siccome il dagherrotipo fissa di noi le sembianze».

Non più immaginario quel congegno, ora la parola consoliana non ha dovuto passare nemmeno il filtro della traduzione: eccola, tout court, testimonianza di impegno estetico e civile. Semmai, ci sarà da appellarsi alla fedeltà dello scriba.

Miguel Ángel Cuevas

letteredaQALAT

Caltagirone 2016

LA CAVEA VUOTA. FRAMMENTI DI UNA «CORRISPONDENZA»

C’è un punto nella vita in cui le seduzioni della realtà, della memoria, dei libri, si moltiplicano, diventan tante; in cui si vorrebbe dir tutto di quel che alla mente si affaccia di non ancora detto (che, si capisce, già è stato detto), di nuovo (che, si capisce, è già antico); ed è il punto stesso in cui sentiamo che non abbiamo più tempo.

Leonardo Sciascia, Per un ritratto dello scrittore da giovane

(cessa, la condizione di poeta,

quando il mito degli uomini

decade… e altri sono gli strumenti

per comunicare con uomini simili… anzi,

meglio è tacere, prefigurando

in narcissico sciopero, l’ultima pace)

Pier Paolo Pasolini, «L’alba meridionale», Poesia in forma di rosa

Quando mi è arrivato nelle mani, appena uscito, Lo Spasimo di Palermo, ha subito richiamato la mia attenzione la copertina, anzi un suo particolare: un piccolo riquadro che incornicia un volto scomposto, una bocca spalancata che urla, ma ritraendosi quasi; si tratta come sappiamo di un dettaglio del dipinto di Raffaello Sanzio Gesù caduto sul cammino del Calvario, e raffigura uno sbalordimento che si scaglia come voce sconnessa, grido: quindi un rumore assordante che traffigge e annulla ogni umana conversazione, rotto ogni avverarsi della parola scandita davanti allo scandalo della violenza. Certo a conti fatti – cioè a lettura finita, ma soprattutto col senno di poi – era su questa dimensione che immetteva la veste del libro: il testo, e con uno sguardo retrospettivo l’intera opera di Vincenzo Consolo, lo conferma.

Avevo letto Il sorriso dell’ignoto marinaio quando apparve in spagnolo, nei primi anni ottanta, e avevo colto la tensione che, già da questo secondo romanzo, impregna la scrittura consoliana verso «la dimissione, l’abbandono della penna», come si leggerà poi nell’ultimo, definitivo romanzo della «sconfitta» (Spasimo, X). Quando, alla fine dei novanta lessi o rilessi tutta l’opera, scrissi un breve saggio nel quale parlavo della dimensione metafinzionale della sua narrativa, di quel far ruotare il racconto attorno al perno dello stesso suo farsi, anzi del suo essere possibile, della sua liceità. Mi auguravo che a dispetto del mutismo coatto, e dal proprio smarrimento e dalla assenza del destinatario, pur nella «cavea… vuota, deserta» (Metrica), il narratore, il dicitore ritrovasse ancora la spinta appunto a dire.

Quel saggetto (dopo essermi consigliato epistolarmente con Nicolò Messina, professore allora a Santiago del Cile, i cui saggi sul Sorriso avevo letto ma che non conoscevo ancora di persona), lo mandai a Vincenzo nel maggio del 2000, accompagnato da una lunga lettera nella quale alludevo alle foscoliane «corrispondenze» tra lui scrittore ed io lettore e mi soffermavo (leggo da quella prima lettera) sul suo “modo di nominare malgrado la tentazione (si direbbe quasi dannazione) del silenzio: il raccontare di fronte all’imposizione dell’assenza della storia, alla moltiplicazione delle false parole che ingombrano la memoria”; e poi, rifacendomi a Per una metrica della memoria, appunto, gli scrivevo del suo ragionare su un narrare “che sfocia nell’arresto, l’afasia”.

Mi rispose nel luglio, in una altrettanto lunga lettera, dattiloscritta, ma con l’intestazione a mano (“Gentile professor Cuevas, caro Miguel Ángel”); un dono, che io non lessi se non al rientro a Siviglia dopo l’estate siciliana: “rispondo dopo più di due mesi alla sua lettera. Me ne scuso, e non metto in campo banali, quotidiane difficoltà, restrizione del tempo, ma solo questo motivo: lettere come la sua mi spiazzano, mi fanno sentire incapace di rispondere nei veri e giusti termini, e allora rimando… Insomma, quanto più si è affabili con me, pazienti, attenti e intelligenti nel leggere e decifrare le mie oscure peste (orme, ma anche segni appestati), tanto più io fuggo, mi nascondo. Fine della confessione.” La lettera si chiudeva con una vera e propria, e articolata, dichiarazione di poetica: “Certo, impressiona la corrispondenza tra la mia «auto» e la sua interpretazione. Lei ha capito come nessuno che da quasi quarant’anni scrivo con la consapevolezza – man mano sempre più chiara, lucida – e insieme con l’angoscia di trovarmi all’estremo, al margine, in un luogo e in un tempo di confine o di fine: sull’orlo, per intenderci, di un precipizio, al tramonto, alla fine di un tempo, di una civiltà. Da qui dunque lo sgomento e lo smarrimento; da qui la tentazione del silenzio e insieme il bisogno e il dovere di dire, di testimoniare; da qui il declamare o cantare come una trenodia o epicedio, da qui l’espressivo-poetico… E ancora: i vari libri che formano un unico libro (la concatenazione quindi fra loro e la loro conseguenziale necessità): il macrotesto con la circolazione o insistenza in esso di «temi» e «toni», con le autocitazioni, con la scrittura e metascrittura, con l’insistenza sulla memoria (personale e letteraria), sentendo prossima la sua cancellazione… Ma forse è stato sempre così per ogni scrittore o poeta d’ogni luogo e d’ogni tempo, così, intendo, nell’avere il senso doloroso d’una fine. Ho scritto nella mia operetta Lunaria: «Ogni fine è dolore, smarrimento ogi mutazione, stiamo saldi, pazienza, in altri teatri, su nuove illusioni nascono certezze».” E concludeva: “So, d’ora in poi, d’avere un «corrispondente»” in terra di Spagna.”

Ma questa risposta potei leggerla solo a settembre. Nell’agosto, la nostra comune amica Maria Attanasio (appena ritrovata a Catania, dopo quasi quindici anni in cui ci eravamo perse le tracce) mi disse di aver sentito Vincenzo, che mi avrebbe ricevuto volentieri a Sant’Agata di Miltello. Ma io, prima di conoscere lo scrittore di persona, avevo bisogno di un suo riscontro scritto, e quindi non lo andai a trovare.

Sulla mia scrivania, nell’ufficio all’università sivigliana, una busta di quelle che già allora non si usavano più, con i colori azzurri e rossi della «posta aerea». Finalmente. Quindi la mia risposta, nella quale mi azzardavo addirittura a parlargli, rotto da lui il ghiaccio, spinto a rimuovere il velo della timidezza, della sua Sicilia: “Catania nera e rosea di sabbie laviche, le distese sotto Enna gialle di spighe riarse, il tufo ocra della Valle dei Templi, Mozia soltanto adesso conosciuta – riconosciuta però con Fabrizio Clerici viaggiatore. Ma accanto al candido del sale anche i rifiuti, insieme al piccolo borgo il veleno delle ciminiere di Milazzo, Porto Empedocle in controccanto al Tempio della Concordia. E i vicoli di Caltagirone con Maria Attanasio, il caseggiato al tramonto dalla Via del Re, Siracusa nella luce decapitata dei cordari di Caravaggio assieme al volto in decomposizione del vescovo baconiano, i sepolcri aperti alla strage, l’Anapo che lambisce le ceneri d’oro di Pantalica… Ho rigirato l’Isola, come vede, in compagnia delle sue parole”.

Le lettere scarseggiano da quando ci siamo conosciuti personalmente l’anno successivo: ci si incontrava spesso, a Milano, in Sicilia, qualche volta in Spagna; ci sentivamo per telefono; pure, purtroppo, è subentrata nel colloquio la posta elettronica. Qualche avanzo del passato, qualche rudere resta però. In risposta al regalo del prezioso libriccino La grande vacanza orientale-occidentale, nel novembre 2002 gli scrivevo: “C’è tutto Consolo dentro quelle poche parole: il paesaggio della Ferita, la parete, il sipario delle montagne, la marina; anche il viaggio del Clerici – e non solo per Mozia de’ Fenici – in «quella terra come una infinita teoria di rovine»; la ‘minima moralia’ del diario de L’olivo e l’olivastro nella «landa priva dei segni del tempo, ma che conteneva ogni tempo»; la storia come metafora del Sorriso, il dubbio, smarrimento: «È crudeltà, massacro, orrore dunque la Storia? O è sempre un assurdo contrasto?» Le delicate allusioni, i lievi lumi dei suoni, le parole evocate: il «porto sepolto». E poi la lingua: quella lingua visiva che preferisco dire nominazione: ecco, nel nominare, nella sosta, nel fissare attraverso il nome più che nel racconto sta la poesia schietta e alta della tua scrittura: non un verbo, non un’azione, ma neanche una visione, una descrizione: il nome invece: «Una costa diritta, priva di insenature, cale…»”

Poi avrei tradotto in spagnolo questo racconto, così come La ferita dell’aprile, Di qua dal Faro, La Sicilia passeggiata, Conversazione a Siviglia. La nostra amicizia si rinsaldava con il cemento del rispetto filologico, e dava però luogo a delle occasioni private, brevi viaggi, gite improvvise, passeggiate, tavolate condivise, sfoghi verbali di rabbia dinnanzi a quello che l’amato Pier Paolo Pasolini chiamava il qualunquismo dell’«uomo comune». Un aneddoto per tutti. Si stava andando a pranzo da Tano Grasso nella sua campagna sopra Capo d’Orlando. In macchina c’era pure Giuseppe Di Maio, regista documentarista siracusano che quella mattina dell’agosto 2005 avevo accompagnato a incontrare lo scrittore a Sant’Agata di Militello. Oltrepassata la casa dei Piccolo di Calanovella la strada si fa a tornanti, sempre in salita. A un certo punto Vincenzo frena bruscamente, fissa un figuro sulla cunetta, più in alto, si toglie gli occhiali da sole, li sbatte contro il cruscotto, mi dice: “Guida tu, per favore. C’è lassopra quello, che aspetta per darmi una mano, ché io con queste curve non ce la farei da solo. È bravo lui, e tanto gentile, sai?”

Con Giuseppe, quel mattino di agosto, eravamo reduci di una nottata al sereno a Castel di Tusa. Eravamo partiti da Catania qualche giorno prima, in macchina, alla volta di Scopello dove avremmo raggiunto Nicolò, al baglio dell’amico Tullio. Scesi nella tonnara sotto il baglio, salimmo sul vecchio piccolo peschereccio di Tullio, costeggiammo verso Castellammare. Dopo un po’, il padrone gettò l’ancora a un cinquanta metri dagli scogli e ci invitò a raggiungerli a nuoto: una piccola apertura, che bisognava oltrepassare abassando quasi la testa dentro l’acqua, immetteva in un’immesa grotta, che dall’altissima volta filtrava una luce irreale s’un acqua trasparente, sui fondali cilestri. Tornati nel baglio, a cena, pesci e vini ottimi ed abbondanti.

C’era però da fare parecchia strada prima di arrivare a Marsala, dove ci ospitava Nicolò. Giuseppe, facendo valere la sua condizione di fratello nico, dormiva, e a momenti quasi anch’io, che dovevo invece guidare. L’indomani riprendemmo viaggio. Dovevamo incontrare Vincenzo l’indomani ancora, e così ci fermammo a Tusa, da amici: che non ci seppero dare niente di meglio per dormire che due sdraio, su un lido, alla marina. Ci svegliò il sole, sulle pietrebambine di darrighiana memoria, di fronte alle Eolie, le «isole dolci del dio» di colui che Pier Paolo Pasolini, in una lettera degli anni ’40, chiamava «pugnettario delle parole». Risalimmo in macchina e ci incamminiamo verso Sant’Agata di Militello. Ci sbarbiamo alla menopeggio in stazione e ci presentammo nella casa dello scrittore. Giuseppe, alle prese con le sue ricerche sulle feste padronali isolane, ne avrebbe ricavato la testimonianza di Vincenzo: che, mordendosi con quel suo gesto caratteristico il labbro inferiore, mi invitò a fare una passeggiata nel paese mentre loro due parlavano di quel che dovevano parlare. C’è attestazione audiovisiva di quell’incontro tra lo scrittore e il documentarista, ma non è stata mai resa pubblica. La registrazione, una ventina di minuti, parte ex abrupto, senza alcuna domanda. L’inquadratura è sempre la stessa: Vincenzo seduto nel divano del soggiorno, qualche incisione antica sul muro dietro a lui, e in un angolo il piccolissimo Cristo ligneo seicentesco che conoscono i frequentatori della casa di Sant’Agata, trovato in qualche paese sperduto sui Nebrodi. Ripreso di mezzo busto, lateralmente, non guarda la cinepresa, gesticola poco, tranne quando la testimonianza finisce col diventare conversazione, momenti in cui fissa l’operatore. Eccone il montaggio verbale delle riprese più salienti:

«Nella mia infanzia, adolescenza, non ho memoria di particolari feste religiose, qui nel mio paese, perché è un paese giovane, e quindi si è formato, diciamo, in tempi relativamente recenti. È un paese de pescatori, di contadini, e non avevano delle grandi tradizioni di feste popolari. Ma quando ho preso consapevolezza del luogo dove abitavo, cioè della Sicilia, e ho cominciato a girare, a inoltrarmi in questi paesi dei Nebrodi, che sono dei paesi con antica storia, ho incominciato a vedere le prime feste religiose: per esempio la festa di SanFratello, dei Giudei, durante le Settimana Santa; e poi la festa di San Giovanni ad Alcàra Li Fusi, che va sotto il nome della festa del Muzzuni; la festa di San Calogero a San Salvatore di Fitalia… Ma sempre qui, in questa zona dei Nebrodi. A San Marco d’Alunzio c’erano anche la festa di San Luca, la festa dell’Aracoeli, cogli incapucciati.

»Poi, quando incominciavo a frequentare le altre parti dell’Isola, la Sicilia occidentale, la Sicilia orientale, e sopratutto quando ho conosciuto Leonardo Sciascia e andavo a trovarlo a Caltanissetta, allora ho visto la festa delle Vare del Giovedì Santo. Mi ricordo che la prima volta che ho assistito a questa festa c’era, ospite, una ragazza tedesca, che stava facendo la tesi su Leonardo; abbiamo assistito da un b alcone alla festa, e alla fine Sciascia ha chiesto a qusta ragazza: ⸺Cosa te ne sembra? — e lei, da perfetta tedesca, ha detto: —Mi sembra un po’ troppo disordinata.

»Disordinata perché questi portatori delle vare, naturalmente, alzavano un po’ il gomito, bevevano… Poi siamo andati a vedere il Venerdì Santo la festa a…»

In questo momento, sorridendo, persa forse ogni minima concentrazione nel ricordo cordiale dell’anedotto, taglia Vincenzo: «Ecco, mi sono inceppato, scusami». Si ferma la registrazione; riparte, e dopo un «Via!» di Giuseppe, riprende Vincenzo:

«Dopo la festa chiassosa, diciamo, siamo andati il giorno dopo a vedere la processione del Venerdì Santo a Enna, che è una festa severa, con queste donfraternite di incapucciati, con i simboli della Passione, che si svolgeva nel silenzio più assoluto, con queste nebbie di Enna che calavano: era veramente una visione suggestiva, una festa diciamo un po’ di tipo sivigliano, con queste tuniche bianche e questo capuccio in testa… Ci accompagnava a volte, c’era con noi in queste feste il giovane Ferdinando Scianna, che incominciava allora a fotografare le feste religiose, e da lì poi scaturì il libro che fecero assieme con Sciascia, appunto sulle feste religiose in Sicilia… Poi, naturalmente, ho visto altre feste, la festa di Trapani, le vare bellissime, tutte monocrome in legno scolpito, del Seicento…»

Lo scrittore fa un breve silenzio; e continua: «Nei miei libri, questa esperienza e conoscenza delle feste religiose, nei miei libri narrativi ma anche saggistici, ci sono pagine dedicate a queste feste. Conoscevo poi, naturalmente, i varo folcloristi siciliani, dal Pitrè a Salomone Marino e tutti gli altri. E ho trasferito, a partire dal mio primo libro, La ferita dell’aprile, il momento dello snaturamento, diciamo, e della trasformazione, nel subito dopoguerra, della festa dei Giudei di San Fratello: dove racconto che questi giudei, che erano, che rappresentavano gli antagonisti, gli uccisori di Cristo… ed erano i pastori, i contadini che recitavano questa parte, con questi costumi diavoleschi… erano gli antagonisti di una società, diciamo, più abbiente, i proprietari terrieri… Infatti, in anni lontani questi giudei diventavano anche violenti, perché compivano delle vendette, con delle catene che tenevano in mano, approfittando del fatto che erano mascherati… Ho raccontato appunto di loro, quando alle prime elezioni siciliane del ’47 sono stati portati giù, alla marina come si dice da noi, e usati per fini elettorali: insomma, questi giudei, sviliti, sono stati trasformati in propagandisti elettorali, distribuivano dei volantini per i vari candidati. E mi sembrò il primo svilimento di una tradizione popolare antichissima. Poi anche in altri libri ho raccontato delle feste religiose in Sicilia, dalla Sicilia passeggiata sino allo Spasimo dei Palermo, in cui racconto della visita che fa il protagonista Gioacchino Martinez con la moglie a Enna, dove assistono appunto alla processione degli incappucciato del Venerdì Santo… Un anno ho partecipato anch’io al Festino di Santa Rosalia, a Palermo: ho scritto un testo sulla peste di Palermo del 1623…»

E qui Vincenzo, facendo ancora un silenzio, fissa Peppe con gli occhi spalancati, l’unica volta che questo gesto si presenta in tutta la registrazione: a sottolineare inconsapevolmente quella storia, che avrebbe dovuto essere la cornice del romanzo mai scritto, Amor sacro e amor profano, del quale restano appunto quelle poche pagine pubblicate in occasione del Festino palermitano del 2002, e qualche appunto sparso qua e là. E procede:

«La scoperta della Santa sul Monte Pellegrino, insomma tutte le vicende che conosciamo, che sono fra la storia e la leggenda. Quello che sempre mi ha incuriosito è che non c’è una festa popolare per San Benedetto che viene chiamato da Palermo. È un santo questo… era figlio di uno schiavo di San Fratello, era anche lui eremita sul Monte Pellegrino, è stato beatificato. Ma quando c’era la peste a Palermo c’e stata una lotta fra francescani (questo frate era francescano) e gesuiti, per nominare, diciamo, il protettore della città. Vinsero i gesuiti, e allora fu inventata (dico inventata nel senso di inventio) la Santa Rosalia: furono scoperte le ossa sul Monte Pellegrino e quindi la Santuzza divenne la santa protettrice di Palermo. San Benedetto, sconfitto, venne dal re di Spagna esportato in Sudamerica, naturalmente con intenti politici, per tenere buone le popolazioni di colore. Questo santo è molto popolare in Argentina, in Perú, in tutta l’America Latina. E quel quartiere di Borges, che lui chiama Palermo, in effetti è San Benito de Palermo, intitolato appunto a questo santo negro, a questo santo schiavo che viene proprio da San Fratello, beatificato per il suo essere stato eremita sul Monte Pellegrino. Ecco la contrapposizione fra questo santo di colore e la Santa, Rosalia, che discendeva addirittura (perché le è stato creato un albero genealogico, suo padre si chiamava Sinibaldo), discendeva addirittura da Carlomagno, era nobile, vergine, bianca, e quindi prevalse. Dico che bisognerebbe riscoprire questi santi di colore in Sicilia, per esempio la Madonna del Tindari, i San Calogeri. Bisognerebbe veramente, in questo nostro mondo che ormai si sta trasformando, con l’arrivo di questi poveri immigrati disperati, bisognerebbe riscoprire la storia di questi santi di colore in Sicilia.»

Ancora uno stacco nella registarzione. E ancora il via! di Giuseppe:

«In quest’isola dove l’uomo è solo, come ci ha insegnato Pirandello, è chiuso nella sua individualità, nella poca attesa che ha dalla parte sociale, dalla parte esterna, nella chiusura nell’ambito famigliare…, le feste religiose, come ci ha insegnato Sciascia, erano un momento di grande socialità, di aggregazione sociale, il momento in cui il siciliano usciva dalla sua solitudine e dove avveniva la comunicazione, avvenivano gli incontri, ed erano momenti assolutamente unici, e importanti anche per cercare di liberare le chiusure dell’uomo siciliano. Cogli anni poi queste feste religiose, rivedendole qualche volta come mi capita, si sono assolutamente snaturate, sono diventate molto esteriori, sono in mano alle varie pro loco… Voglio dire che i partecipanti alla festa ripetono per gli altri, sopratutto per quelli che li riprendono: finisce il momento religioso, e finisce anche il momento della comunicazione sociale, della partecipazione collettiva, e quelli che partecipano alla festa non sono più spettatori e partecipi ma, come dire, attori, attori di uno spettacolo che poi rivedrannoi a casa loro alla televisione. La televisione, naturalmente senza demonizzarla, ma forse bisognerebbe farlo, ha trasformato la nostra vita, e quindi ormai l’individuo vive nella solitudine della sua casa, vive nei momenti di pausa, così, guardando quello che Quasimodo chiama il video della vita: io lo chiamo il video della morte. Q!uesto nostro ormai è un paese che io chiamo telestupefatto, e i risultati poi si vedono in ogni campo, insomma, nel campo religioso ma anche politico e culturale, in ogni senso, in ogni aspetto della vita: chi non appare non è, non esiste, quindi bisogna cercare in tutti i modi di apparire, come sto facendo io in questo momento. C’è un’assoluta trasformazione che non sappiamo a cosa ci porterà: certo, a una omologazione del tutto in cui siamo immersi e che stiamo vivendo anche nel modo di esprimersi, nei modi di abbigliarsi, di vestirsi: basta guardare le nostre ragazze, i nostri ragazzi, col ventre al vento e i pantaloni sul ginocchio, il borsetto a tracolla e la testa rapata, così come hanno visto il commissario Montalbano alla televisione. C’è questo uniformarsi ai messaggi televisivi. E quindi anche le feste religiose, ahimè!, che avevano una loro verità e una loro profondità storica, ne hanno sofferto in questa trasformazione culturale».

A questo punto interviene l’osservatore delle tradizioni popolari Di Maio, il documentarista delle feste padronali, e la testimonianza diventa anche conversazione, sotto l’unico sguardo attento che registra la cinepresa, quello dello scrittore Consolo:

«Però —dice Peppe—, a questo proposito ti volevo chiedere una cosa. Tra le tradizioni popolari nell’ambito siciliano, forse la festa popolare di tipo religioso è quella che invece resiste di più. I canti popolari già è difficile riscontrarli, e anche i lamenti stessi .di cui abbiamo già trattato [fuoricampo, c’è da suppore, aggiungo io che, ripeto, non ero presente a questa registrazione]. Quelli con difficoltà resistono. Invece, ancora oggi, quasi a ogni paese, la festa popolare religiosa si mantiene. Come mai? Avresti una risposta?»

«Ci devo pensare, Giuseppe —risponde Vincenzo—. Tu, come la interpreti questa qui, questa conservazione? Ci sono ormai delle piccole isole, qua e là…»

«No —incalza Peppe—, io quello che dico è che però ogni paese riesce ancora a conservare la propria festa del Santo».

«Sì» —annuisce Vincenzo.

«Quindi —prosegue Peppe—, da un punto di vista sociale, in qualche modo, ancora il ruolo della Chiesa… io da questo punto di vista la volevo impostare… riesce ancora ad intecchire…»

«Sì» —ripete Vincenzo.

E continua Peppe: «Allora, è un problema ancora di fede, nonostante tutto…»

E Vincenzo: «Io dubito, sinceramente. Forse non lo è mai stato un fatto di fede; era un fatto, appunto, di tradizione popolare, di tradizione culturale, perché insomma… [e qui Vincenzo tira in ballo l’articolo dialettale] u siciliano non crede in Dio, crede nei Santi» —e sorride sornione.

«Non so», si sente la voce di Peppe.

Di nuovo uno stacco. Siamo alla conclusione delle riprese. Parla Vincenzo:

«Ricordo, col fenomeno dell’emigrazione meridionale nel nord dell’Italia, collaboravo allora con Il tempo illustrato, un girnale molto bello dove scriveva Pasolini, Giorgio Bocca, Davide Maria Turoldo… Sono andato a fare un’inchiesta in un quartiere periferico di Milano che si chiama Pioltello Limito dove c’era una comunità di Pietraperzia, perché c’erano le trafile del ricamo e si era formata questa comunità di pietraperziesi. E lì questi siciliani avevano trasferito anche la loro festa popolare, che era quella del Venerdì Santo con il Cristo morto e con i lamenti. Si eran fatti rifare la statua come quella del paese che avevano lasciato, identica, e quindi facevano questa processione il Venerdì Santo. Il parroco a un certo punto gli impedì di fare i lamenti, dicendo: —Ma cosa è questo, questi lamenti arabi? — chiamandoli con disprezzo arabi; veramente non sopportando l’intrusione, diciamo, di una cultura, di una tradizione siciliana antichissima in questo contesto industriale di Milano, della Lombardia».

Fine della registrazione. Ma, tra parentesi, mi viene da postillare: come non la sopportava nemmeno, questa intrusione, Elio Vittorini.

Dopo ci siamo avviati, Vincenzo alla guida, verso le campagne sopra Capo d’Orlando: ma ci fu l’incontro con quella sagoma di parente.

La propensione alla poesia, alla costruzione di una dizione nel contempo elittica e ritmica, è stata sempre del narrare sussultorio consoliano. Leggiamo dallo Spasimo: “Aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio. Si doleva di non avere il dono della poesia, la sua libertà, la sua purezza, la sua distanza dall’implacabile logica del mondo. Invidiava i poeti, e magiormente il veneto rinchiuso nella solitudine d’una pieve saccheggiata – tutt’ossa del Montello questo mondo – «Le tue egloghe, amico, il tuo paesaggio avvelenato, il metallo del cielo che vi grava, la puella pallidula vagante, la tua lingua prima balbettante e la seconda ancor più ardua, scoscesa…» questo cominciava a dirgli, pensandolo da quella sua sponda d’un antico Mediterraneo devastato” (X).

Sciascia don Gaetano Sereni

PPP il silenzio dei poeti

Ma nel tentativo di dire si riparte dai libri (Spasimo)

E dai poeti (Valente)

E poi la storia del romanzo mancato, Amor Sacro

…

Sono andato a trovarlo a Milano nel dicembre del 2011. Era tornato lo Zigaga dell’infanzia. Un uccelletto avvolto in un bianco lenzuolo, che sarebbe stato fra poco sudario. Era sereno. Credo che non ci siamo abbracciati, il ricordo è confuso: ci siamo toccate le dita, sfiorandocele, forse anche le braccia: ci siamo salutati, senza dirci quasi niente. Una giovane donna, accucciata ai piedi del divano dove Vincenzo era disteso, è rimasta ad accarezzargli le mani mentre io passavo in un altra stanza. Chissà se per Vincenzo è stata l’ultima incarnazione di quella presenza silvana della Miraglia, quasi apparizione, nel Linguaggio del bosco. Conversavano. Ma dovrà essere lei, risalendo ad uno ad uno i pioli della sua scala d’ossa, a raccontare di quella conversazione.

Vincenzo Consolo: da ” Accordi ” a ” Marina a Tindari “

Vincenzo Consolo: da “Accordi” a “Marina a Tindari”

di

Sergio Palumbo

La plaquette di Vincenzo Consolo “Accordi” apparsa nel dicembre del 2015 per Zuccarello Editore, lo stabilimento tipografico di Sant’Agata di Militello diventato famoso per la pubblicazione delle “9 liriche” di Lucio Piccolo finita poi nelle mani di Eugenio Montale, mallevadore dell’aristocratico poeta siciliano, non sorprende perché questo scrittore non è nuovo per rarità bibliografiche. Ma la plaquette postuma ha la particolarità di raccogliere una manciata di versi, il che rappresenta un fatto inedito perché Consolo non ha mai pubblicato sue poesie né, diceva, di averne mai scritte.

Si tratta di una curiosità letteraria che certo non autorizza a parlare adesso di un Consolo poeta. Egli rimane un narratore puro come lo è Vittorini così come Quasimodo, Cattafi e Lucio Piccolo sono poeti puri. Gli altri importanti autori siciliani del secondo Novecento, non volendo scomodare ancor prima Pirandello, quali Sciascia, Bufalino, D’Arrigo, Bonaviri, Addamo, per quanto vengano considerati dalla critica essenzialmente dei narratori, ci hanno lasciato sillogi di versi, soprattutto gli ultimi due. Gli “Accordi” di Consolo, ritrovati nell’archivio milanese dello scrittore dalla moglie Caterina Pilenga e, come specificato nel libriccino, risalenti non si sa a quale data, sono stati amorevolmente raccolti a cura di Claudio Masetta Milone e Francesco Zuccarello. La plaquette, con impaginazione grafica di Giulia Tassinari, presenta in copertina un’incisione di Mario Avati.

Diego Conticello, sempre attento e puntuale nelle sue ricognizioni, recensendo per “Carteggi letterari – Critica e dintorni” il 16 marzo scorso la plaquette consoliana, “Una mancata armonia: Accordi”, sottolinea opportunamente che in verità un precedente poetico di Vincenzo Consolo, edito, esiste. Una sua lirica infatti è compresa nell’antologia curata dal sottoscritto “Poesia al Fondaco” (Pungitopo, 1992). S’intitola “Marina a Tindari”. Nel 1972 venne data alle stampe, presso il laboratorio d’arti grafiche di Piero De Marchi a Vercelli, un fascicolo, su carta Fabriano tirata a mano in cento esemplari numerate fuori commercio (una delle preziose rarità bibliografiche appunto in cui appaiono testi consoliani), contenente, oltre a un commento curato da Sergio Spadaro, quello che si riteneva fino ad allora l’unico testo poetico dello scrittore santagatese. La plaquette (posseggo la copia numero 78) s’intitola “Marina a Tindari”. Il singolare componimento, all’epoca scritto per una mostra del pittore Michele Spadaro, reca in calce la firma di Vincenzo Consolo e la data: 27 febbraio 1972.

In realtà. come ha poi chiarito lo stesso Sergio Spadaro, fu lui a mettere in versi il testo consoliano, anche se bisogna ammettere che dal fascicolo ciò non risulta con immediatezza. Occorre leggere il commento critico dello stesso Spadaro che accompagna la composizione lirica di Consolo per prenderne atto. Comunque, ripeto, la precisazione di Spadaro, ribadita pubblicamente in più occasioni, è giusta e va rispettata. Qui vorrei aggiungere ancora una cosa inedita. L’esemplare mio di “Marina a Tindari” reca addirittura due dediche autografe. La prima, dell’8 febbraio 1992, è del pittore per il quale Consolo scrisse il testo, Michele Spadaro, che fu pure mio amico. “Col permesso degli Autori, con simpatia, a Sergio Palumbo”. La seconda dedica, invece, riagganciandosi alla prima, è di Vincenzo Consolo. E Consolo, curiosamente, si attribuisce la “paternità” di quegli “antichi” versi. “Sant’Agata, 21 aprile 1992: Permetto, e come!, anche perché l’ispirazione di questi miei ‘antichi’ versi mi veniva da una mostra di Michele Spadaro, oltre che dalla memoria del Tindaro.

A Sergio Palumbo, Vincenzo Consolo”.