di Massimo Onofri

Non saprei davvero che cosa attendermi, quanto allo studio delle nostre vicende letterarie, da quello che Machiavelli chiamava il «benefizio del tempo». La variante più ottimistica della teoria della ricezione su quel «benefizio» pare confidare molto: rileggetevi quel che scrive Hans Robert Jauss a proposito di due libri, apparsi a stampa lo stesso anno, entrambi incentrati sul tema dell’adulterio, come Fanny di Feydou e Madame Bovary di Flaubert. Secondo lo studioso, se il capolavoro di Flaubert fece fatica ad affermarsi per riuscire a creare poi un nuovo orizzonte d’attesa che l’avrebbe posto al centro del canone romanzesco moderno, il libro di Feydou, nonostante l’immediato e clamoroso successo, venne presto dimenticato, tanto che, se oggi ancora lo ricordiamo, lo facciamo per contestualizzare meglio l’opera flaubertiana. Ma le cose non sono così semplici: se persino La Divina Commedia, in non pochi momenti della sua lunghissima avventura ermeneutica, è stata violentemente espulsa dal canone. Prendiamo l’anno di grazia 1963. Se stiamo ai manuali scolastici d’uso corrente, quella resta ancora la data cui consegnare il Gruppo ’63, gli irresistibili fasti della neoavanguardia, magari in gloria d’una storia della letteratura ridotta a quella degli istituti linguistici. Se ci riportiamo invece alla generazione di critici cui appartengo, e dentro il cantiere aperto d’un giudizio storico in via di ridefinizione, non v’è dubbio che il 1963 sarà l’anno in cui, subito dopo Memoriale (1962) di Paolo Volponi, sono apparsi Nel magma di Mario Luzi, Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, Libera nos a malo di Luigi Meneghello, i racconti di Un caso di coscienza di Angelo Fiore, e, appunto, La ferita dell’aprile di Vincenzo Consolo. Per dire di libri tutti sicuramente inclinabili su un versante di notevole sperimentazione linguistica, ma nella precisa consapevolezza che il problema del linguaggio non potrà mai esaurire, in sé stesso, quello assai più complesso della verità letteraria. Ecco perché non credo che si faccia giustizia a Consolo quando lo si intruppa tra i nipotini di Gadda. Lo dico chiaro: quando tramonterà uno dei più eclatanti dogmi della teoria letteraria novecentesca, quello secondo cui la letteratura, parlando del mondo, non farebbe altro che continuare a parlare soltanto ed esclusivamente di sé stessa (il dogma che ha messo capo all’altrettanto tenace mito dell’intertestualità), tramonterà con quel dogma, inevitabilmente, anche la fama di molti atleti dello stile oggi celebratissimi, i cui libri sembrano confezionati a bella posta per confermare le teorie di critici allevati a batterie dentro falansteri, ove la religione di Jakobson è stata al massimo sostituita dal culto di Bachtin. Sicché: si parli pure di Consolo, magari sotto la stella del grande Contini, come del notevolissimo «romanziere plurivoco e pasticheur», si distingua anche, come fa legittimamente Cesare Segre, tra «plurilinguismo» e «plurivocità», ma senza mai dimenticare che un’analisi linguistica, anche la più strenua e raffinata, dell’intero corpus di questo vitalissimo e sorprendente scrittore non potrà non arrestarsi ai soli preliminari. Consolo, in effetti, se non è un realista, è uno scrittore della realtà: uno scrittore preoccupato del mondo e delle verità che sul mondo possiamo pronunciare, ma anche dell’eventuale retorica della sua manutenzione, intendo la manutenzione del mondo, quella che possiamo identificare con il termine “ideologia”, una parola oggi tabuizzata, che però non lo spaventa affatto, semmai lo provoca, come dimostra in modo assai eloquente l’ultimo suo libro importante, Di qua dal faro (1999). Consolo, ecco il punto, è un miracoloso scrittore politico: laddove il miracolo sta nel fatto che la politica gli si eserciti sulla pagina per via di un’oltranza di stile. Lo sappiamo tutti: Consolo discende prima di tutto da Vittorini, per quella forte tensione in direzione d’una parola-giustizia che resti agonistica, sganciata da ogni facile comunicazione e prossima agli ardui approdi della poesia. Eppure, lo spazio letterario entro cui s’accampa, come scrittore, conosce due grandi poli di tensione: Sciascia e Piccolo. Sciascia: e cioè una deontologia della ragione, una ragione prismaticamente capace di rifrangere tutte le ambiguità della Storia e della Vita. Piccolo: ovvero un’insopprimibile vocazione al canto, ed un rapporto con la verità che possa essere guadagnato attraverso le ragioni della poesia. Se ho parlato insomma di disposizione alla politica, dovrò dunque aggiungere che tale disposizione passa inevitabilmente per la singolare alleanza tra razionalità e prosodia. Non vorrei dimenticare, mentre lo sto impiegando, ciò che il sostantivo “politica”, unitamente a quello di “impegno”, ha significato nella storia di questo martoriato Paese: a cominciare dalla celeberrima polemica tra Vittorini e Togliatti. Sicché non credo sarà inutile un veloce chiarimento preliminare. E allora: in che senso cultura e politica, letteratura ed ideologia possono intersecarsi, senza che per questo la dimensione estetica si neghi a sé stessa, risolvendosi in pedagogia sociale ed oratoria? Non ho dubbi in proposito: la grandezza (e la tenuta storica) di certi romanzi non potrebbe avere altro fondamento che politico, di una politicità che, per essere più rigorosi, chiamerei trascendentale: ad indicare semplicemente una delle precondizioni attraverso cui la letteratura sperimenta i suoi peculiari modi d’accesso alla conoscenza del mondo. Prendete I vecchi e i giovani di Pirandello, che è stato quasi sempre liquidato come un prodotto epigonale del naturalismo: si tratta invece d’uno straordinario romanzo politico, sull’Italia e sugli italiani, sul Risorgimento ed il sicilianismo, come Croce aveva capito subito, anche se per sospingerlo al di fuori delle siderali regioni della poesia. Dirò di più: talvolta quello ideologico e politico può risultare addirittura come l’unico criterio possibile per sanzionare la debolezza o la forza d’un testo, per misurne la sua peculiare qualità gnoseologica. Mi spiego: nessuno potrebbe dubitare dell’alta fattura linguistica d’un libro come Figurine di Faldella, soprattutto dopo che Contini, da par suo, ne ha garantito l’importanza all’interno del suo canone espressionistico. Ma quando si passa da un approccio formalistico ad uno storico-ideologico, dal dogma dell’autonomia del significante (con la conseguente svalutazione della referenza della letteratura) alla fede in una letteratura dialetticamente aperta alla società, la pochezza e l’inanità di un’opera come Figurine appare in tutta la sua evidenza: affollata com’è di bravi giovanotti dell’industrioso nord che si sposano la figlia del padrone, facili sostenitori delle sorti magnifiche e progressive del Paese, stucchevolmente ottimisti e, come si direbbe oggi, politicamente corretti. Un’opera conformistica e persino apologetica Figurine, che, se rapportata ad un romanzo di grande lucidità e ferocia politica come I Viceré di De Roberto, rischierebbe addirittura di scomparire. Proprio quel De Roberto, si badi, cui il sommo stilista Contini è stato del tutto sordo. Bisogna invece affermare che Consolo è stato uno dei pochi intellettuali italiani ad avere avvertito l’importanza di questa specialissima modalità del romanzo, nella convinzione che ciò non implicasse alcuna deroga dalle fondamentali funzioni della scrittura letteraria. In questo senso, certe sue dichiarazioni sono molto chiare, come quando, in conclusione del libro-intervista Fuga dall’Etna (1993), afferma: «Mi sono sempre sforzato di essere laico, di sfuggire, nella vita, nell’opera, ai miti. La letteratura per me, ripeto ancora, è il romanzo storico-metaforico. E poiché la storia è ideologia, come insegna Edward Carr, credo nel romanzo ideologico -anche quelli che scrivono di Dio o di miti fanno ideologia, coscientemente o no-, cioè nel romanzo critico. La mia ideologia o se volete la mia utopia consiste nell’oppormi al potere, nel combattere con l’arma della scrittura, che è come la fionda di David, o meglio come la lancia di Don Chisciotte, le ingiustizie, le sopraffazioni, le violenze, i mali e gli orrori del nostro tempo». Si tratta di parole perentorie dov’è ribadita, non senza implicazioni latamente marxiste, l’attitudine critica e demistificatrice del genere romanzesco -attitudine, lo sottolineo, potenziata, se non addirittura realizzata, attraverso una radicale disposizione metaforica (e, dunque, supremamente connotativa) della scrittura- proprio negli anni in cui il ritorno al mito, al suo potere incantatorio, quando non alcinesco, stava già trapassando dall’antropologia culturale alla letteratura. Il fatto più interessante è che questa rivendicazione del carattere ideologico della propria scrittura creativa passi attraverso una decisa presa di distanza da un altro e pernicioso mito, quello, appunto, dell’intellettuale engagé. Si veda quella fondamentale pagina di Nottetempo, casa per casa in cui il protagonista Petro Marano, personaggio vicario dello stesso Consolo, ormai esule della storia e della vita, si lascia alle spalle un’idea della rivoluzione quale quella propugnata dall’anarchico Paolo Schicchi, gettando in mare il libro del poeta Rapisardi, che lo stesso Schicchi gli aveva affidato come invito alla lotta e come viatico: «Cominciava il giorno, il primo per Petro in Tunisia. Si ritrovò il libro dell’anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata la calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore». Lasciamo stare quel che effettivamente potrebbe risultare da una lettura ravvicinata dei versi di Rapisardi: qualche pagina imprescindibile, e non certo a discredito del vate siciliano, ce l’ha già data un giovanissimo Luigi Baldacci nei due volumi ricciardiani dei Poeti minori dell’Ottocento (1958-1963). In Nottetempo, in effetti, Rapisardi non vale tanto in sé, e nella sua concreta vicenda umana, quanto come idolo polemico, nei modi d’un topos già codificato, nella storia della letteratura siciliana, da un sarcastico e brillante Brancati il quale, appunto, aveva opposto al facondo poeta catanese gli strenui silenzi e la severa moralità di Verga. Un idolo polemico, s’è detto e lo si sottolinea: a ricapitolare in sé tutti i tratti d’una poesia civile e politica per così dire ingaggiata, sempre sul punto di travalicare nell’orazione. Siamo dunque ad un primo risultato importante: Consolo è e resta scrittore politico proprio in quanto, nel contempo, elabora una sua implacabile condanna della retorica dell’impegno. Se le cose stanno così, ciò significa che la disposizione politica della scrittura di Consolo si giuoca prima di tutto sul piano della forma che su quello dei contenuti: secondo modalità che si dispongono, come s’accennava già, sul livello della connotazione. Non è davvero un caso se Petro Marano, una volta gettato in mare il libro di Rapisardi, si volge al suo privatissimo quaderno, quello su cui ha appuntato idee e sentimenti, sogni ed utopie, maturandoli nel segno d’una tradizione che da Dante conduce a Leopardi. Né mi pare casuale che la sua scommessa di scrittore, quella propriamente politica appunto -ma d’una politica che dovrà involgere tutta intera l’esistenza-, consisterà nell’allestimento d’un «racconto», dove, insieme alle parole, conteranno soprattutto «il tono, la cadenza». Risulterà chiaro, adesso, che cosa s’intendesse quando s’è parlato di quel miracoloso fatto per cui, sulla pagina, la politica venga effettivamente esercitata attraverso un’oltranza di stile, e non mediante uno scandalo dei contenuti: ragione, questa, che approssima Consolo, prima ancora che a qualche romanziere (ma si potrebbe fare il nome dell’altrettanto politico Volponi), ad un poeta civilissimo, seppur dissimulato nelle sue fibrillazioni d’eremita della lingua, come Andrea Zanzotto, l’unico che, guarda caso, Giocchino Martinez, l’alter ego di Consolo dello Spasimo di Palermo (1998), invidi tra i letterati suoi contemporanei: un poeta appunto, non un romanziere. Ho detto Zanzotto: per dire d’un poeta di precisa e strenua consapevolezza ideologica, di un’ideologia che si esplicita nel linguaggio, e abituto a lavorare sull’ideologia per alchimie sintattiche, fermentazione lessicale, combustioni prosodiche. Ma le alchimie della sintassi, la fermentazione del lessico, la sovraeccitazione prosodica, dentro una più complessa «metrica della memoria», non rappresentano le stesse strategie cui ricorre il narratore Consolo, senza più compromessi, nel segno di un singolare estremismo della verità? Strategie che sono state poi il suo speciale modo di constatare il fatto che, quanto alla scrittura, il problema del come scrivere va ad inglobare inevitabilmente ed a riscaldare, a temperature quasi insostenibili, quello del che cosa scrivere, per una letteratura che, in un’accezione tutt’altro che formalistica, ha fatto della forma una questione di sostanza. Ma torniamo al personaggio Martinez, che pare avere esattissima percezione dei termini del problema. Si veda quanto scrive al figlio, esule a Parigi perché implicato in un’inchiesta sul terrorismo, ad avviare un processo di chiarificazione non più procrastinabile: «Rimaneva in me il bisogno della rivolta in altro ambito, nella scrittura. Il bisogno di trasferire sulla carta -come avviene credo a chi è vocato a scrivere- il mio parricidio, di compierlo con logico progetto, o metodo nella follia, come dice il grande Tizio, per mezzo d’una lingua che fosse contraria a ogni logica, fiduciosamente comunicativa, di padri o fratelli -confrères- più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili del disastro sociale». Sia detto per inciso: è stato questo, dentro un’Italia che s’apprestava a decomporsi nelle sue istituzioni, a liquefarsi in magma, il grande assillo degli ultimi anni di Pasolini, il quale s’era attrezzato lucidamente a fronteggiare l’informe e l’irreale per restituirci il suo romanzo più irrealistico ed informale, il suo capolavoro, il postumo Petrolio. Quel Pasolini, si badi, che, già a partire dagli anni Sessanta, aveva teorizzato l’assoluta omologia tra le trasformazioni della lingua italiana ed i processi di ricomposizione neocapitalistica della società. Ma torniamo a Petro Marano, al suo proposito di trovare le parole, il tono, la cadenza per un racconto che avrebbe dovuto sciogliergli il grumo di dolore che si sentiva dentro. Si tratta d’un impegno di canto che da Marano passerà a Martinez, ma dentro un diverso e forse più degradato contesto storico: gli anni pseudodemocratici dell’attentato al giudice Borsellino che si sono sostituiti a quelli dell’incipiente fascismo, pur se sempre contemplati dalla specola siciliana. Martinez -la moglie morta dentro il precipizio della follia, il figlio ricercato dalla polizia- è tornato da Milano a Palermo, ripercorrendo a ritroso il viaggio che è stato dello stesso Consolo: ma si tratta di due città ormai omologate nell’orrore, che patiscono una medesima catastrofe civile. A differenza di Marano, che vive un clima culturale il cui massimo problema è D’Annunzio, Martinez ha alle spalle gli estenuati dibattiti sulla morte del romanzo degli anni Sessanta ed è approdato ad un’assoluta mancanza di fiducia nei confronti d’una lingua comunicativa, razionale e consequenziale, quella di venerati maestri su cui pure s’’è formato come Sciascia e Calvino, che ora rischiano di apparirgli, come abbiamo visto, «complici involontari» dell’apocalisse civile. Martinez aspira ad una parola ieratica e percussiva, che sia all’altezza della tragedia edipica, d’un edipo sociale e personale, che gli è toccato vivere: è assillato, per così dire, dall’utopia di un’antilingua, quella di chi ha letto tutti i libri di Foucault, sapendo bene che proprio il linguaggio, la retorica del discorso, sono i luoghi privilegiati entro cui si costituisce la sintassi del Potere, ecco perché quell’antilingua dovrà valere come il suo contropotere. Ma è incalzato, se non tentato, dal rischio dell’afasia. Vorrei subito sgombrare il campo da un equivoco, quello di chi troppo facilmente sovrappone all’autore Consolo il personaggio Martinez: ravvisando nell’esito dell’afasia un approdo di tipo esistenziale. Non sono certo un fanatico d’un altro mito novecentesco, quello dell’autonomia del significante e della morte dell’autore, rivendico anzi l’importanza delle biografie intellettuali e dello studio delle poetiche: ma ritengo che la distinzione proustiana tra l’«io che vive» e l’«io che scrive» rappresenti un punto di non ritorno nel dibattito teorico sulla letteratura. So altrettanto bene che questo grande tema dell’afasia ci potrebbe condurre ad un’altra ineludibile questione: quella che mette in campo una riflessione di tipo metaletterario sull’irreversibile crisi del romanzo. Una questione che implica la distinzione, in Consolo, tra scrivere e narrare, su cui Giuseppe Traina ha scritto qualche pagina risolutiva nella sua monografia pubblicata per Cadmo nel 2001. A noi interessa qui il Consolo scrittore politico e sperimentale: l’afasia cui ci si riferisce non ha né una valenza psicologica, né estetica, ma solo storica ed antropologica. Anzi: è proprio a questo livello che la ricerca di Consolo e la sua storia di scrittore sembrano caricarsi di futuro. Ancora una precisazione, in conclusione di queste mie considerazioni solo preliminari: Attraverso tre opere strettamente connesse, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), Nottetempo, casa per casa, Lo Spasimo di Palermo, Consolo, in linea con una tradizione che comincia con la Sicilia della nuova Italia, ha tracciato tre capitoli di un’incandescente autobiografia della nazione, dal Risorgimento alla nostra contemporaneità. Entro tale quadro, l’afasia di Martinez pare l’unica via d’uscita possibile d’una scrittura politica che ha registrato, al suo massimo grado, l’astrazione e la stereotipizzazione dei linguaggi a fronte della combustione della realtà, d’una realtà che registra ormai il suo più alto livello di depauperizzazione della vita a contrasto d’una sempre più invadente virtualità. Non so quali alternative abbia ancora la letteratura nell’epoca della falsificazione e dell’implosione dei significati: Consolo se n’è trovata una e l’ha percorsa a rischio della consunzione. Proprio per questo resta uno dei pochi scrittori, in Italia, ancora all’altezza delle domande che i nostri tempi impongono.

Autore: admin

Colloqui Vincenzo Consolo e la scrittura

*

Colloqui VINCENZO CONSOLO E LA SCRITTURA:

VOCAZIONE E MESTIERE

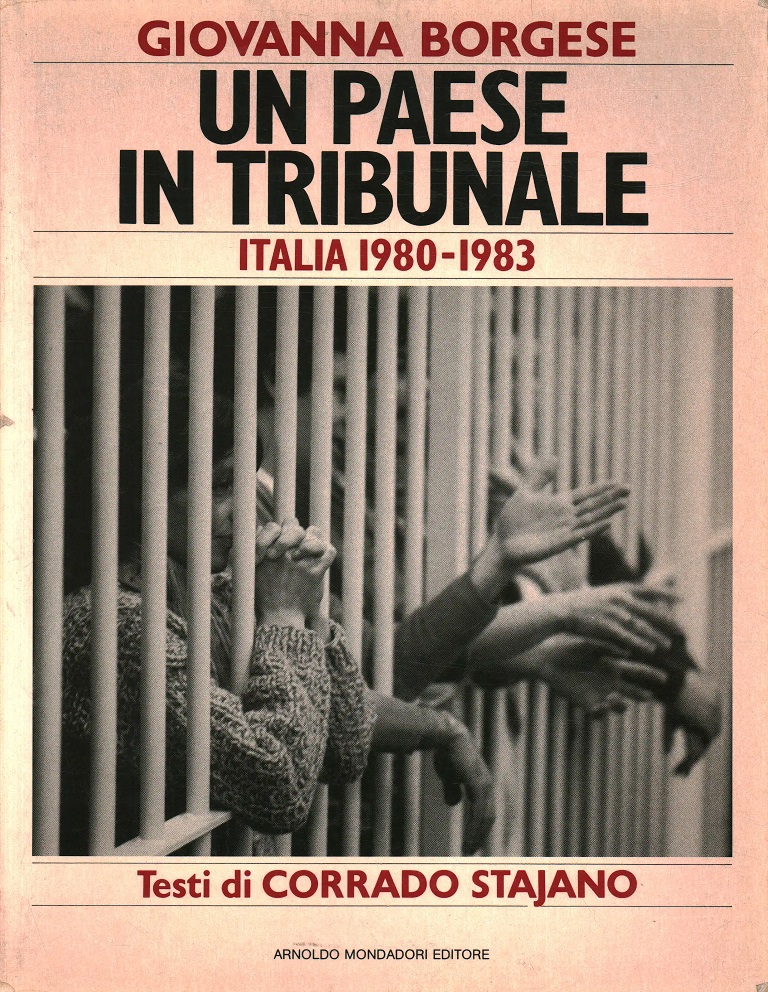

Una ricca e amichevole conversazione con l’importante scrittore siciliano morto nel 2012 a quasi 79 anni. Il dialogo, svoltosi nella sua casa di Milano nel 2004, il giorno del suo 71mo compleanno, tocca i nodi fondanti del suo lavoro letterario: a partire dalla sua scelta di un linguaggio espressionistico, stratificato e sperimentale, che determina la rivendicazione di una narrazione moderna molto diversa dalle forme del romanzo tradizionale, ottocentesco. Nei suoi tanti libri c’è spesso la riflessione storica e la costante sensibilità verso i problemi del tempo presente.

di Maria Jatosti Mattina di febbraio. Una corsa in taxi dentro una Milano quieta, larga, ottocentesca: stradoni, viali, slarghi, palazzi borghesi, opulenti, balconi floreali. Il tassista ascolta Radio Popolare, è comunista. Parliamo della guerra in Irak, dell’America di Bush e ci troviamo d’accordo su tutto. Sono arrivata. Un portone imponente, lustro e massiccio, un bel cortile, una casa grande, soffitti alti, finestroni alla francese, tendaggi, poltrone comode, silenzio. Vincenzo Consolo, ignoto marinaio sorridente, è seduto davanti a me, curioso, acuto, ironico. Cominciamo. 2004 In uno dei tuoi libri, L’olivo e l’olivastro, dici: “Scrivere è una lotta non solo con la realtà, ma con me stesso. Ma scrivere è la mia vocazione, il mio mestiere”. Possiamo partire da qui, dal tuo altissimo artigianato della scrittura, da questa grande, complessa, ininterrotta avventura, che è immersione nel passato, nella memoria, stratificazione di culture e civiltà. Il sorriso dell’ignoto marinaio, nel ’76, fu per me una fascinazione… Nel tuo scrivere totale, metaforico, nella tua lingua, c’è dentro tutto: l’antico, il classico, la storia, il quotidiano, il popolare, ma non dialettale… Vedi, Maria, il dialetto si forma dai sedimenti linguistici che hanno lasciato le varie dominazioni. Quello che io faccio, con una tecnica un po’ da archeologo dilettante, è disseppellire la lingua che sta sotto il dialetto, scavare nei giacimenti linguistici siciliani e immettere le parole anche arcaiche, auliche, che hanno un significato e un significante, che possiedono cioè una loro bellezza anche sonora, e che ti dicono molto di più del vocabolo italiano, perché nascono da una matrice antica, vengono da parole greche, latine, arabe, spagnole, eccetera. Dopo di che, innesto e organizzo la frase in senso fonico, ritmico, insomma cerco di raschiare sotto la crosta per recuperare le radici linguistiche e far capire – poiché la letteratura è memoria – da dove veniamo, come si sono formati i nostri linguaggi, le nostre lingue, eccetera. Nel mio caso si è parlato spesso, con molta superficialità, di dialetto. Ma il mio non è dialetto. Lo dico con lo stesso furore, la stessa forza con cui lo diceva Verga. Verga, che è arrivato alla perfezione dei Malavoglia, aborriva il dialetto ed era in polemica con Capuana, che invece lo frequentava. Quella di Verga è un’operazione linguistico-stilistica che consiste nell’aver abbassato il codice centrale, toscano, al livello del modo di pensare e di essere del popolo, cioè dei pescatori e dei contadini siciliani. Pasolini lo chiama “un italiano irradiato di dialettalità”. Non è un gioco estetico, il mio, ma etico direi, e politico. Un’operazione sperimentale complessa, di grande impegno e difficoltà… Infatti è una strada ardua, ma ho capito che per me era l’unica possibile. Ti dico, Maria, che ho fatto questa scelta con la consapevolezza di essere uno che veniva dopo grandi scrittori di una generazione precedente. Parlo di Moravia, di Calvino, di Sciascia, tutti autori che avevano scelto la cifra comunicativa, illuministica, razionalistica. Appena ho cominciato a scrivere mi sono reso conto che non potevo adottare lo stesso registro stilistico. Avendo vissuto il fascismo, la guerra, quegli scrittori avevano nutrito la speranza che, abbattuto il regime, tornata la pace, con l’avvento della democrazia si potesse formare una società armonica con la quale comunicare, come avveniva in Francia. Questo pensavo allora. Ma, nel ’63, quando ho pubblicato il mio primo libro, queste speranze erano già cadute. Il sogno di una società armonica con la quale comunicare era crollato, quindi ho adottato un mio modulo espressivo che fatalmente mi metteva in quella linea di sperimentatori che nella letteratura moderna parte da Verga e arriva fino a Gadda, a Pasolini. Questa è stata la mia scelta… … che hai perseguito tenacemente, senza cedimenti… Ma parlavi di senso etico, politico. Vogliamo chiarire meglio questo concetto? Vedi, al contrario della maggior parte degli scrittori contemporanei, io non scelgo mai dei temi assoluti, esistenziali o metafisici: i miei sono sempre temi relativi, storici e sociali. Attraverso la scrittura letteraria ho assunto, diciamo così, una funzione di critica nei confronti dei responsabili del malessere sociale. Io credo che l’esistenza sia penosa, anche se sono felicissimo di essere e di essere stato in questo mondo. Pensa a tutti quelli che non sono stati, che sono morti bambini. È straordinario! Però vivere è arduo, noi siamo creature fragili, sentiamo il senso della morte, il senso della nostra fragilità. Leopardi dice che il dolore dell’esistere si può mitigare, che la società può mitigarlo, 4 ma quando la possibilità di rendere meno penosa, più armonica, la vita dell’uomo viene tradita dai responsabili, allora chi scrive deve fare i conti con questo, e scrivere diventa dunque un’azione politica. Per questo parlo di senso etico e politico. Quando scriviamo un libro, quello che generalmente intendiamo per romanzo, noi perseguiamo un’utopia di armonia ma rappresentiamo la dis-armonia. Il contrario di utopia credo sia dis-topia… È da questa concezione, o meglio convinzione, che nasce la tua lingua ricca, densa, unica; la tua narrazione metaforica così piena di riferimenti che diventa a volte difficile coglierli tutti. Penso a L’olivo e l’olivastro… In quel libro ho eliminato completamente la finzione del romanzo. È un po’ un viaggio nella realtà, prendendo come cifra l’Odissea, l’Ulisse, l’eterno Ulisse. Per me – proprio in questo tempo di superficialità dovuta all’esplosione, alla rivoluzione dei mezzi di comunicazione di massa – la scrittura, il testo letterario, è ipertesto, nel senso di cercare di scrivere – appunto perché, ribadisco, la letteratura è memoria – su altre scritture e quindi di rimandare continuamente in modo implicito o anche esplicito ad altri esempi letterari. È ciò che determina una scrittura stratificata, nella quale spero ci sia anche un ritmo… … una musicalità interna, poetica. I tuoi libri, tu non ami definirli romanzi. Sì. Ci tengo a dire che non ho mai scritto romanzi. Il romanzo credo che non si possa più scrivere. I romanzi li scrivevano fino al Novecento quelli che avevano sperato in una società nuova. Oggi l’autore non sa più a chi si rivolge, chi è il suo referente. Io credo si sia rotto il rapporto tra testo letterario e contesto situazionale. In questa civiltà di massa, lo scrittore scrive un po’ come il poeta. È vero, la mia scrittura tende verso la forma poetica, nel senso che il dialogo diventa monologo. Per questo i miei libri non li chiamo romanzi, ma narrazioni. Nel saggio su Nicolaj Leskov, contenuto in Angelus novus, Walter Benjamin fa distinzione fra romanzo e narrazione: la narrazione rimanda alle narrazioni antiche, orali, quelle che, appunto per ragioni mnemoniche, eliminavano tutti gli scogli della frase… Io ho adottato questo stile chiamiamolo post moderno, abolendo tutto quanto facevano gli autori una volta, come, per esempio, sulla scia di Manzoni, interrompere il racconto per introdurre una riflessione filosofica. Questo non si può più fare perché è venuto meno il dialogo con il lettore. Quasi sempre, se nei miei libri interrompo ogni tanto la narrazione, è per inserire una parte corale, diciamo un canto, cioè una sorta di digressione, di commento, o di lamento, rispetto all’azione che sto narrando. Nella sua storia della tragedia, parlando del passaggio da Eschilo e Sofocle alla tragedia moderna, Nietzsche afferma che con Euripide c’è l’irruzione dello spirito socratico, cioè della filosofia. Milan Kundera teorizza l’irruzione della filosofia, dello spirito socratico nel romanzo. Il romanzo, secondo Kundera, deve essere anche saggio. Infatti nei suoi libri lui inserisce sempre delle parti filosofiche, riflessive. Ma io non sono d’accordo, io sostengo che oggi questo non è più possibile. Non c’è più da ragionare… Per me nella scrittura devono esserci, come nella tragedia antica, l’azione scenica e il coro, non lo spirito socratico. Semmai la riflessione storica. La storia è spesso centrale nei tuoi libri: il Risorgimento, il fascismo… Sì, la riflessione storica portata dalla metafora. Io tratto temi storici, ma non a caso. Io non parlo degli egizi, io parlo di eventi della nostra storia, del nostro passato per rappresentare il presente. Per questo ho scelto dei momenti cruciali. Ad esempio, nel ’92, quando ho capito che in Italia stava avvenendo qualcosa di sinistro – non di sinistra, purtroppo – con Nottetempo, casa per casa ho voluto raccontare la nascita del fascismo, poi, nel ’98, con Lo spasimo di Palermo, la terribilità della lotta alla mafia, il sacrificio dei magistrati… Tra La ferita dell’aprile, uscito nel ’63 in una collana sperimentale mondadoriana, e Il sorriso dell’ignoto marinaio corrono più di una decina d’anni, tredici, per la precisione. Com’era la tua vita in quegli anni? Dove ti trovavi, cosa facevi? Quella lunga interruzione coincide con il trasferimento a Milano. Perché Milano? Perché Milano era la città dove c’erano Vittorini, Quasimodo, la città dov’era stato Verga: avevo questa mitologia letteraria. Ma c’era già stata una prima stagione milanese. Nel ’52, al tempo dell’Università, la mia famiglia aveva deciso di mandarmi a studiare altrove; in principio io pensavo alla Normale di Pisa, ma poi ho optato per Milano. Volevo comunque uscire dalla Sicilia, conoscere quell’“altrove”, che per me era rappresentato da Milano. Allora a Milano c’era molta domanda di lavoro e, finita l’Università, con la mia laurea in legge in tasca, ricevetti diverse proposte. Ma io volevo fare lo scrittore, non mi interessava legarmi in qualche modo al mondo dei legulei, così me ne tornai in Sicilia dove sono rimasto fino al ’68 e dove scelsi di insegnare nelle scuole agrarie. Mi affascinava il mondo contadino. I miei riferimenti erano da una parte Vittorini e dall’altra Carlo Levi: Cristo s’è fermato a Eboli e Le parole sono pietre; poi c’era la cifra di Danilo Dolci e Sciascia aveva già scritto Le parrocchie di Regalpietra. Tutto questo mi aveva influenzato e determinato: volevo provare a scrivere in quella linea storico-sociologica, ma la mia era una scrittura prettamente letteraria e così le intenzioni andavano da una parte e la scrittura da un’altra. Infatti scrissi La ferita dell’aprile che con il mondo contadino non aveva proprio niente da spartire. Com’ è avvenuta la pubblicazione del tuo primo libro? L’esperienza di Vittorini e dei “gettoni” einaudiani si era conclusa e da Mondadori Vittorio Sereni dirigeva insieme a Niccolò Gallo una collana di ricerca che si chiamava “Il tornasole”. Mandai il dattiloscritto e dopo due anni ricevetti un telegramma. Mi convocarono a Milano. E da lì è cominciato tutto. Elio Vittorini e Vittorio Sereni A parte quella che, implicitamente e esplicitamente, è dentro la tua scrittura, che posto ha la poesia nella tua vita, nella tua formazione? Hai mai scritto poesie? Mi sono nutrito di poeti, ma ho troppo rispetto per la poesia e so di essere un narratore a tutti gli effetti. Naturalmente la conosco e l’ho frequentata, sia quella italiana che quella straniera… Chi degli stranieri ami in particolare? A prescindere dai francesi, Baudelaire, eccetera, il mio poeta in assoluto, quello che mi ha sempre affascinato, è Eliot. Non avevo dubbi. Il titolo del tuo primo libro è quasi una citazione. Sì, La ferita dell’aprile è praticamente ricalcato sulla famosa frase “Aprile è il più crudele dei mesi”… Per me aprile significa adolescenza e quello è il libro dell’adolescenza, la mia e l’ennesima adolescenza della Sicilia, con la ricostituzione dei partiti, le prime votazioni, le prime lotte, la strage di Portella della Ginestra… E poi le elezioni del ’48 con la vittoria della Democrazia cristiana… … la grande illusione del Fronte popolare… Il Blocco del Popolo, già. Negli anni Sessanta, come ti dicevo, insegnavo negli istituti agrari perché volevo raccontare il mondo contadino, ma mi rendevo conto che quelle scuole erano diventate una specie di inganno. Ho vissuto il tempo della grande emigrazione meridionale, lo spopolamento dei nostri paesi. I padri dei ragazzi che venivano a scuola da me erano emigrati e sapevo che i figli avrebbero seguito la stessa strada, allora facevo di tutto perché rimanessero in Sicilia, consigliando loro di abbracciare mestieri che gli avrebbero permesso di restare nella loro terra. Alcuni mi hanno dato retta… Intanto frequentavo Sciascia, e lui mi diceva: “Cosa ci fai qui? se fossi nelle tue condizioni: scapolo, giovane, io farei la valigia e me ne andrei”. Un giorno mi disse questa frase lapidaria: “Qui non c’è più speranza”. Purtroppo aveva ragione. Eravamo sotto il dominio spudorato della Democrazia cristiana. Io avevo già pubblicato il mio primo libro e per me si trattava o di stare con il potere democristiano mafioso oppure di essere emarginato. Allora ho seguito il consiglio di Sciascia e, nel ’68, ho fatto le valigie e sono partito per Milano. Anche perché in quegli anni era qui che bisognava stare per cambiare il mondo… Hai ragione, erano gli anni della Grande Speranza. Milano per me era l’antitesi della Sicilia. La città dove c’era stata la rivoluzione industriale, di tradizione socialista turatiana, con una equità sociale… Ma quando sono arrivato mi sono trovato di fronte un luogo diverso, che non riconoscevo più. Quella che avevo visto da studente era una Milano ancora di tipo portiano, con addosso le ferite della guerra, ma con una memoria popolare ancora autentica, viva. Le speranze si sono riaccese poi, nel ’68: i conflitti sociali, gli scioperi… Per me Milano in quegli anni era una realtà da studiare e da capire… E intanto scrivere. Così cominciai a collaborare a dei giornali tra cui «Il Tempo illustrato», un settimanale molto bello, diretto da Nicola Cattedra. Lo ricordo bene. Ci scrivevano Bocca, Pasolini, Bianciardi… La critica letteraria la faceva Giancarlo Vigorelli… È vero. Mi mandarono subito a fare un’inchiesta sui cavatori di pomice di Lipari. Fu una grande esperienza… Dalla Sicilia m’ero portato dietro tante idee… Se ti ricordi, nel Sessanta, con la celebrazione del centenario dell’unità d’Italia, c’era stata una revisione critica del Risorgimento, per cercare di liberarlo da tutta l’oleografia romantica, e, di conseguenza, la rilettura di Gramsci, di Salvemini… Ma poi, nel ’68, fu rimesso tutto in discussione. Allora Vittorini, Calvino invitavano i giovani intellettuali a inurbarsi per studiare la trasformazione della società italiana, il neocapitalismo… Tutte queste idee, tutti questi elementi, le lotte contadine, eccetera, mi hanno portato a scrivere Il sorriso dell’ignoto marinaio. Ma a Milano, a parte la scrittura, le collaborazioni giornalistiche, come vivevi? Per chi lavoravi? Mi vergogno a dirlo, ma ti risponderò come feci una volta con Malerba, il quale mi chiedeva che mestiere facessi: “Lavoro in una fabbrica d’armi”, gli dissi. Intendevo la Rai, che credimi era peggio di una fabbrica d’armi. Come c’eri finito? E com’era lavorare per la televisione? La televisione di allora, a confronto con quella di adesso, era un’altra cosa, c’erano persone di cultura. Il direttore era Angelo Romanò. Ci finii partecipando a un concorso per funzionario programmista. In commissione c’erano Giorgio Strehler, Paolo Grassi, Leone Piccioni… Io avevo già pubblicato e, inoltre, conoscevo bene la storia del teatro, del cinema… Arrivammo in cinque: un bassettiano, che poi diventò direttore generale della Rai, un nipote di Pasquale Saraceno, un altro che veniva dall’Università cattolica, e per finire il figlio di un eroe della Resistenza. E poi c’ero io, senza nessuna protezione. Mi venne affidata una rubrica di libri, “Tuttolibri” si chiamava. Io la curavo dall’interno e Nascimbeni la presentava. Comunque, ho avuto parecchie storie e alla fine sono stato emarginato; così, dopo una breve carriera al livello più basso, me ne sono andato. Esaurita l’esperienza Rai sono diventato consulente della Einaudi. I torinesi mi volevano come redattore, mi avevano già sistemato in un residence in attesa di trovarmi casa. Ci ho provato… C’era questa torre d’avorio della realtà einaudiana e tutt’intorno… Be’, insomma, in capo a una settimana non ce la facevo più: ho fatto la valigia e sono scappato, nonostante le insistenze di Giulio (Einaudi n.d.r.) che mi inseguiva al telefono. Alla fine il rapporto si trasformò in una collaborazione esterna e ogni settimana andavo a Torino per delle riunioni… Ma vivevo e abitavo a Milano. Dove hai sposato una ragazza milanese. Lombarda. Caterina è di Bergamo. Io ero il solito emigrato con la valigia di cartone… La tua vita sentimentale non è stata particolarmente avventurosa, pare… No, mi considero nella norma… Esiste una norma? Lasciamo stare, parliamo della parentesi romana. A Roma ci sono stato un anno, per la Rai. Abitavo al residence di via di Ripetta. Dovevo scrivere una sceneggiatura per Marco Bellocchio. Si trattava di una vita di Pascoli, ma dopo la prima puntata Marco, che era tutto preso da altri progetti suoi, si disamorò e non se ne fece più nulla. La sceneggiatura è rimasta lì. Mi dispiacque perché era interessante. Il lavoro riguardava la parte pubblica più bella di Pascoli, prima della svolta familistica, la vicenda bolognese, di quando va a finire in prigione, di quando aveva aiutato Andrea Costa a scappare assieme ai compagni, eccetera… Ma Bellocchio non ebbe più voglia di farlo… Peccato. A Roma chi frequentavi? Ero molto amico di Vincenzo Cerami, vedevo spesso Moravia… Pasolini era già morto. Lui l’avevo conosciuto prima, in Sicilia, a un premio letterario, il Brancati, dove c’erano anche Moravia, Sciascia, Bufalino… E Brancati l’hai conosciuto? No. Mi ricordo benissimo quando è morto, a Torino, in quel modo orrendo, così brancatiano. Quest’uomo si portava dentro i polmoni il feto di un fratello gemello… Una fine barocca, letteraria, che sembra inventata da lui… Grande scrittore, Brancati. Le sue lettere alla Proclemer ricordano quelle di Pirandello a Marta Abba. Sono strazianti. Pirandello era innamoratissimo della Abba, ma lei pensava soltanto al lavoro, al teatro, al successo. Attraverso Pirandello voleva arrivare in America, al cinema… Vagheggiava di diventare la nuova Greta Garbo… I luoghi dell’anima: “La mia isola è Las Vegas” Torniamo alla Sicilia. La “tua” Sicilia. Luogo mitico, dell’anima, del sogno… Sì, la sogno. So che quando ci si allontana dalla sfera della memoria, il ritorno diventa impossibile: si è condannati per il resto della vita all’eterna erranza. In realtà, io non mi sento più di appartenere a questo luogo idealizzato. Raggiungere il centro ideale, la “patria immaginaria”, che poteva essere Roma o Firenze o Milano è stato il mito di tanti letterati siciliani. Per molti di noi, che eravamo ai margini, in un confine storico e anche linguistico, era facile identificare, idealizzare, il “centro” in vari luoghi, ma poi ti accorgi che la patria scelta nella realtà è sempre diversa da quello che hai immaginato e subentra la delusione. Intanto la terra che hai lasciato si trasforma; d’altra parte, niente rimane fermo. Non voglio cadere nella mitizzazione del luogo abbandonato, ma, per riprendere la metafora de L’olivo e l’olivastro, Itaca non è più raggiungibile, perché mentre tu sei via – mentre Ulisse era via – è stata conquistata dai Proci e tu non puoi più approdare nella terra che hai lasciato, nella terra della memoria. Non c’è più la ricomposizione dello squarcio… Se non si può né stare né tornare, qual è la speranza? Che cosa deve accadere? Io non sono pessimista. Io credo che nella storia ci siano momenti di involuzione e poi grandi momenti di apertura e di crescita. Senza retorica, io spero molto nella immigrazione dal terzo mondo, gente che viene qui a portarci qualcosa di vitale, di nuovo, di diverso, di più umano. Io ci spero. La storia della civiltà è fatta di incroci, di spostamenti… La Sicilia è il simbolo massimo di questi arricchimenti reciproci… Per esempio, i Normanni sono stati conquistatori intelligenti: loro non hanno cancellato, come spesso fanno i dominatori, i resti della civiltà arabo-musulmana. L’hanno lasciata e l’hanno adottata. Sotto i Normanni a Palermo c’erano trecento moschee, chiese cristiane del 11 rito greco e del rito latino, sinagoghe: erano diversità che coesistevano e competevano in grande armonia, nel reciproco scambio, nel rispetto dell’altro, del diverso da te… Questi sono momenti alti della civiltà, che creano armonia… … un’armonia che in Sicilia, a Palermo, nonostante tutto, si percepisce fisicamente, si sente nella lingua, nei nomi, nell’arte, nell’architettura; si respira nell’aria, nei suoi odori… Ma tutta questa armonia che fine ha fatto? È stata distrutta dalla nostra civiltà. È finita con la dominazione spagnola, con l’Inquisizione. Quello è stato un momento di frattura tra le culture. È sparita con le guerre corsare, con le lotte fra le due religioni: musulmana e cattolica… Oggi viviamo veramente in un’epoca di teocrazie… E quando le religioni diventano potere… Già. E gli Ebrei? Gli Ebrei in Sicilia sono stati cacciati come in Spagna, nel 1492. Sono venuti al Nord, in Toscana soprattutto, dove c’erano i Medici che erano molto aperti. Devi sapere, cara Maria, che io, con il mio cognome, devo essere un marrano, cioè un ebreo convertito. Qui al Nord tutti i Consolo sono ebrei. A Milano, Segre, Fortini mi chiedevano se ero ebreo. Il fatto è che il mio cognome viene da “console”, la carica elettiva della corporazione di arti e mestieri. Si eleggevano tre consoli e poi la carica diventava nome. Ora, la corporazione arti e mestieri l’avevano in mano gli ebrei, ed è successo che mentre quelli cacciati hanno mantenuto la loro cultura, la loro religione, quelli rimasti sono stati costretti a convertirsi. Morale della favola, credo proprio di essere un marrano. Questa storia ho cercato di rappresentarla in Nottetempo, casa per casa il cui protagonista si chiama Marano, che viene da Marrano, un cognome molto comune… Nella nostra lingua e nella tradizione popolare il termine “marrano” ha un significato, una connotazione negativi. Sì, appunto: vile marrano, traditore, uno che cambia religione… Parliamo del futuro. Attualmente sei nel mezzo di quella lotta non solo con la realtà ma con te stesso che per te è scrivere? Insomma, stai componendo un’altra narrazione? Sì, sto lavorando al prossimo libro. Questo è il mio mestiere, la mia vocazione, non posso fare altro. Il luogo, dal quale non so prescindere, è la mia terra lontana. I miei libri sono tutti ambientati in Sicilia, come sai. Questo si colloca nel ’600. Ho trovato delle carte… dei documenti… È una storia di inquisizione che mi sembra rispecchi il momento nostro… Tu non perdi mai di vista l’attualità storica, il tempo che stiamo vivendo… No, mai. Quando era a Milano, Verga scrisse a Capuana a proposito della necessità della distanza per poter parlare della Sicilia. Il suo capolavoro, I Malavoglia, l’ha scritto a Milano. Quando è tornato a Catania, non ha scritto più niente. La distanza è indispensabile, diceva a Capuana, però poi bisogna verificare… 12 Arriva Caterina con una caraffa di bibita colorata. “Sono le sue arance, vengono proprio da laggiù. Non c’è bisogno dello zucchero…”, dice. “Poi te le faccio provare in insalata, se ti fermi…”. La bibita è dolce e freschissima, non c’è bisogno di zucchero. Faccio qualche passo nella stanza, sbircio dalle tende il paesaggio che volge al plumbeo. Vincenzo è rimasto seduto, mi chiede se sono inquieta, se ho bisogno di qualcosa, se sono stanca. Non sono inquieta e nemmeno stanca, caro Vincenzo. Non smetterei mai di ascoltarti, di sapere… Andiamo avanti. Consolo con la moglie Caterina Vogliamo parlare di quest’Italia di oggi? Secondo te, nell’attuale situazione culturale che possibilità ha un giovane di talento di pubblicare, venir fuori, affermarsi? Una volta c’erano i Vittorini, i Calvino, i Sereni, le collane specializzate, sperimentali, aperte ai principianti, le riviste letterarie, la critica, con la sua funzione fondamentale… Proprio così, i grandi editori di una volta: Mondadori, Rizzoli, Einaudi, come le grosse industrie, si permettevano di avere dei laboratori di ricerca dove si promuovevano gli esordienti. E poi, appunto, come dici tu, c’erano le riviste letterarie che facevano da tramite, c’era la critica. Tutto questo è scomparso. Oggi esiste soltanto il mercato, per cui se non sei confortato da qualcosa che non ha niente da spartire con la letteratura, se non sei un personaggio extra-testuale, se non appartieni al mondo dello spettacolo o non sei una presenza televisiva: barzellettiere, cantante, e così via, e comunque non fai notizia, non hai nessuna possibilità di pubblicare. D’altra parte, i nuovi autori hanno poco a che vedere con la tradizione letteraria. Sai, facendo parte di giurie di alcuni premi dove è prevista anche la sezione degli esordienti, mi sono reso conto che c’è stata una sorta di frattura, di jato. Non voglio fare il moralista e non so come saranno giudicati domani, ma, al di là di ogni giu- 13 dizio mi sembra che questi ragazzi non abbiano punti di riferimento nella tradizione letteraria, com’è stato per la mia generazione e oltre, fino a Tabucchi che ha dieci anni meno di me. Loro guardano al cinema, ai fumetti, alla televisione, alla canzonetta. Quando noi ci promuovevamo, sapevamo da chi eravamo stati preceduti e chi erano quelli che stavano nel contesto letterario, nella società letteraria in quel momento, insomma chi erano i nostri punti di riferimento. Ne avevamo consapevolezza. Ma questa frattura a cosa si deve? Io credo che sia dovuta all’esplosione dei mezzi di comunicazione di massa: il trionfo dell’esteriorità. Ci sono fenomeni che non sono soltanto giovanili. Prendi il caso Camilleri, un fenomeno di tipo mediatico, che ricalca i moduli di stampo televisivo, nel senso del cattivo cinema, dello stereotipo dell’eterna Sicilia di colore che non ci togliamo di dosso, con l’uso di un dialetto di tipo regressivo, che è una cosa che mi offende terribilmente. Questo è ciò che fa il signor Bossi: la regressione linguistica dall’italiano a un padano che non esiste più. Nulla giustifica l’uso e la pratica di questo tipo di linguaggio, di questo siciliano di colore che nessuno più parla. Andrea Camilleri E tuttavia, qual è la ragione del grande successo popolare e non solo di Camilleri? Intanto c’è lo strumento televisivo. Stamattina parlavo con un medico il quale lamentava le stesse cose nel suo campo professionale. Oggi i grandi medici sono soltanto quelli che appaiono continuamente in televisione, che diventano personaggi, tanto per dirti che questo accade in ogni settore. Insomma, se questo strumento, di per sé innocente, da noi ha inciso più in profondità che altrove, è perché noi abbiamo avuto una storia che nessun paese europeo ha avuto: una trasformazione radicale che nell’arco di pochissimi anni ha portato l’Italia da paese povero e contadino a una delle sette 14 potenze più industrializzate del mondo, con grandi spostamenti di uomini dal Sud verso il Nord. Tutto ciò ha determinato uno sconvolgimento. Pasolini si è dannato su questi temi. E sulla trasformazione, sulla nascita della nuova lingua nazionale – la lingua del politichese, la lingua mediatica, televisiva – s’è innestata la televisione. Di fronte all’arrivo di nuove masse di meridionali nel Nord, Elio Vittorini, nella sua ingenuità di letterato, diceva che i dialetti del Sud lo “spazientivano” perché erano portatori di soggezione e spesso anche di corruzione, cioè di passività, mentre nei dialetti settentrionali lui ravvisava l’attivismo. Diceva inoltre che sarebbe stato interessante studiare gli incroci tra dialetti settentrionali e meridionali, perché da quegli incroci sarebbero nate le nuove koiné. Ma la storia non gli ha dato ragione. Questo non è avvenuto… No, affatto. Perché è passato il rullo compressore della televisione a omologare tutto ai livelli più bassi. Purtroppo la letteratura dei giovani riflette proprio questo: le koiné generazionali, i gerghi, oppure i dialettismi di maniera alla Camilleri. Ma se vai a guardare le famose classifiche che escono settimanalmente sui giornali, ti scoraggi: tutti libri di terz’ordine, tutti prodotti mediatici, figli della televisione… Non credi che la televisione abbia in qualche misura assolto, almeno all’inizio, a una funzione sociale e pedagogica? Che abbia in un certo modo contribuito a saldare l’unità d’Italia? Sì, all’inizio ha avuto la funzione di togliere i dialettofoni dalle sacche di incomunicabilità in cui erano relegati. C’è un bellissimo racconto di De Roberto intitolato Paura, che si svolge in trincea durante la prima guerra mondiale. Ci sono soldati che parlano fra di loro ognuno nel proprio dialetto e non riescono a comunicare, o comunicano a malapena. Sì, comunque hai ragione, all’inizio la televisione ha avuto una funzione pedagogica, di educazione popolare. Umberto Eco e Tullio De Mauro l’hanno sottolineata, affermando che finalmente con la televisione gli italiani potevano comunicare fra di loro. Ma a quale prezzo? Un prezzo altissimo. La perdita è stata enorme. La nostra lingua s’è impoverita poiché s’è inaridito l’apporto che veniva dal basso, dalle condizioni dialettali. Analizzando la nostra lingua e facendo il paragone con quella francese, che definisce una lingua geometrizzata, Leopardi dice che la nostra non è una lingua ma un’infinità di lingue. La grande ricchezza della nostra lingua derivava appunto dall’incontro degli apporti popolari dal basso con la lingua colta dall’alto. Oggi non è più così. Oggi abbiamo l’inaridimento dei due affluenti. Le due realtà sono confluite al centro, ma perdendo ricchezza. La scrittura letteraria è inesistente. I nuovi autori scrivono tutti allo stesso modo, usano la lingua corrente della comunicazione che è la lingua del giornalismo, la lingua mediatica… Lo stesso discorso, secondo te, vale per la poesia? No. Io credo che nella poesia – e anche nel teatro, direi – vi sia molta più vivacità che nella narrativa. La poesia sente che ormai la nostra lingua è poeticamente quasi impraticabile. Per questo sono nati i poeti neo-dialettali, proprio come bisogno di una lingua altra che non sia questa lingua arida. 15 Il fenomeno dei neo-dialettali è diverso dalla poesia in dialetto di un tempo perché i contesti dialettali non esistono più. Il neo-dialetto è una lingua di cultura, costruita con molta consapevolezza. Un’operazione in qualche modo a tavolino. Senza dubbio. È come se si scrivesse in latino, proprio per il bisogno di usare una lingua che non sia quella della comunicazione, ma una lingua alta. C’è un poeta napoletano, non so se lo conosci, Michele Sovente, che scrive napoletano e latino insieme. In Sicilia, il neo-dialettale De Vita usa una lingua che non è la lingua di Buttitta o dei cantastorie… La poesia dialettale, soprattutto in Sicilia, proprio per la forte tradizione che aveva, diventava molto spesso arcadica. La svolta l’ha determinata Ignazio Buttitta con la sua poesia civile, ma la tradizione era quella, quella di Giovanni Mele, il famoso poeta arcadico del Settecento, per intenderci. Comunque, l’angoscia, il grande interrogativo dell’uomo di oggi, non solo dell’uomo di lettere, che in qualche modo ha smarrito la consapevolezza dei propri strumenti, è come se ne esce. Dove andiamo? Dov’è la speranza? Mi verrebbe alla mente il tempo in cui nei conventi si copiavano a mano i testi classici… Gli amanuensi… Amico mio, non vorremo concludere questa chiacchierata con l’invito amletico a ritirarci in convento, spero… Trionfo di colori-odori-sapori mediterranei sulla tavola a casa di Consolo Niente convento, dice Vincenzo col sorriso aguzzo e gli occhi che bucano. Per ora si va a mangiare, vieni. Rinunciamo al ristorante e decidiamo d’accordo di onorare l’invito di Caterina. Di là c’è aria di festa. La tavola è già apparecchiata per tre. Un goccio di bianco di Salaparuta per aprire la strada a un pasto felicemente multietnico: si va dai formaggi bergamaschi alle arance di Sicilia, passando 16 per l’aglio-e-oglio di Roma, in onore alle nostre rispettive origini. Il caffè è napoletano, e così l’unità d’Italia si compie alla grande. È tardi, fuori il grigio s’è impastato di nebbia veleni e nevischio. Il nostro tempo è volato via. Fiumi e montagne e orizzonti di parole come musica: un mondo sconfinato, una navigazione in mare aperto, un bottino prezioso racchiuso nello scrigno del registratore digitale, che mi porto via insieme ai colori e agli odori barocchi di questa cucina luminosa. Grazie Vincenzo. A presto.

Milano, 18 febbraio 2004, settantunesimo.

*

Poche notizie Vincenzo Consolo. Siciliano di nascita (18 febbraio 1933), lascia la sua Sant’Agata di Militello e va a laurearsi a Milano dove torna negli anni Sessanta, dopo una parentesi di lavoro sull’Isola e poi a Roma, per restarvi fino alla morte (21 gennaio 2012). Scrittore fecondo, di grande rigore etico e impegno morale, fiero odiatore di oleografie e mitizzazioni estetiche tendenti a dare della sua terra amatissima, presente in tutta la sua opera, un’immagine stantia, stereotipata e lontanissima dalla realtà. Giornalista, insegnante, reporter, saggista, consulente letterario e televisivo. Intellettuale curioso, arguto, ironico e consapevole, grande affabulatore, ospite generoso e gentile, come dimostra questa chiacchierata-fiume nella bella casa milanese, tra salotto e cucina, il giorno del suo settantunesimo compleanno. Ha scritto: Romanzi e racconti: La ferita dell’aprile, romanzo,1963; 1977; 1989 Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, racconto, in Narratori di Sicilia,1967 Il sorriso dell’ignoto marinaio, romanzo, 1976; 1987 Un giorno come gli altri, racconto, in Racconti italiani del Novecento,1983 Lunaria, racconto, 1985; 1996 Retablo, romanzo,1987; 2000 Le pietre di Pantalica, racconti, 1988;1990 Catarsi, in Trittico, 1989 Nottetempo, casa per casa, romanzo,1992; 2006 Fuga dall’Etna, 1993 Nerò Metallicò, 1994; 2009 L’olivo e l’olivastro, 1994 Lo spasimo di Palermo, 1998 Di qua dal faro, 1999 Il teatro del sole, racconti di Natale, 1999 Il viaggio di Odisseo (con Mario Nicolao), 1999 La rovina di Siracusa, racconto, in “Rappresentare il Mediterraneo. Lo sguardo italiano”, 2000 Isole dolci del dio, 2002 Oratorio, 2002 Il corteo di Dioniso, 2009 La mia isola è Las Vegas, 2012 17 E numerosi saggi, tra cui: Nfernu veru. Uomini e immagini dei paesi dello zolfo, 1985; Il barocco in Sicilia, 1991; I ritorni; conversazioni in Sicilia, 1997; La pesca del tonno in Sicilia, 2008 Esercizi di cronaca, Sellerio 2013 (postumo) I suoi libri sono tradotti in francese, inglese, spagnolo, portoghese, olandese, rumeno, catalano.

‘Il dovere del racconto’

La sintassi del regime

LA SINTASSI DEL REGIME

di Vincenzo Consolo

«L’ idea di questa gente era di distruggere tutto quanto di fine e di delicato vi era stato in una tradizione poetica di più di sei secoli, deridendo la democrazia, applicavano alla letteratura i metodi più violenti della demagogia. Se ci fossero stati degli usignoli a cantare nei boschetti immortali del Petrarca e del Leopardi, essi li avrebbero fatti tacere uccidendoli». «Questa gente», «essi», gli uccisori degli usignoli, chi sono? Sono i Futuristi, i seguaci di quel movimento letterario d’avanguardia «inventato» da Tommaso Filippo Marinetti. E il brano sopra riportato è tratto da Golia – Marcia del fascismo di Giuseppe Antonio Borgese. Autore di saggi e di romanzi, fra cui il celebre Rubè, Borgese nel 1931 va esule, per antifascismo, negli Stati Uniti, dove scrive appunto Golioath in inglese. In questo saggio, lo scrittore analizza la situazione sociale e il clima culturale degli anni Venti in Italia per cui è nato il Fascismo, per cui è assurto al potere, imponendo la sua dittatura, un omuncolo, un piccolo borghese di nome Mussolini. Con la crisi economica succeduta alla prima guerra mondiale, con i conflitti sociali, gli scontri tra capitale e lavoro, con la crisi delle ideologie, con l’insorgere di nuove metafisiche, misticismi di segno nero e bianco, si coniugava il decadentismo culturale, l’estetismo languido ed estenuato di Gabriele D’Annunzio. Ma il prezioso drappo bizantino del languore e dell’estenuazione nascondeva l’aggressività, la ferocia, la voluttà della guerra, del sangue e della morte. D’Annunzio forniva a Mussolini e alla piccola borghesia italiana la terminologia barbarica e guerresca del fascismo. «Ehia, ehia, alalà!» era l’urlo delle masse ottuse e ignoranti. Parallelamente e specularmente al dannunzianesimo sorgeva il Futurismo di Marinetti. Questo italiano avventuriero della cultura, da Alessandria d’Egitto approdava a Parigi, dove pubblicava sul Figaro, nel 1909, il primo Manifesto del Futurismo e quindi, l’anno dopo, il Manifesto della letteratura futurista. Nei due Manifesti, Marinetti teorizzava la distruzione della lingua logico-comunicativa, scardinava lessico, grammatica e sintassi riducendo la scrittura a fragoroso balbettio monosillabico, esaltava il dinamismo, i miti della violenza e della guerra (Guerra sola igiene del mondo scrisse), il mito del Fascismo e della dittatura. Questo nefasto personaggio finì i suoi giorni, insieme a Mussolini, nell’estremo rifugio della Repubblica nazi-fascista di Salò. Giuseppe Antonio Borgese, più degli storici, ha dimostrato che il primo sintomo – come la febbre nelle infezioni del corpo umano – dell’insorgere del fascismo, del totalitarismo, è la modificazione della lingua, lingua che, dal fascismo divenuto potere dittatoriale, viene ulteriormente modificata. Così è stato in Italia. Il Fascismo nacque sulle modificazioni linguistiche di D’Annunzio e di Marinetti e, divenuto regime dittatoriale, si preoccupò subito di modificare la lingua italiana interrompendo l’incontro tra lingua colta e lingua popolare o dialettale, reprimendo o prosciugando i due affluenti che avevano arricchito il fiume della lingua italiana fin dalla sua sorgente, dalla sua nascita. Il regime fascista creò così una lingua media piccolo borghese e burocratica da una parte, eroica e ridondante dall’altra. Mussolini impose, col nero di catrame e a caratteri cubitali, sui muri degli edifici pubblici e privati di tutto il Paese, una sua antologia di vuoti motti dannunziani, di slogan guerreschi e retorici. Questo è avvenuto in Italia con il Fascismo. E lo stesso in Germania con il Nazismo, come ci ha insegnato il filosofo ebreo tedesco Viktor Klemperer. Da professore a Dresda ridotto a manovale, continuò a scrivere il suo giornale di linguistica, stese il suo libro sulla Lingua Tertii Imperii, la trucida lingua delle iene naziste. Thomas Mann, che ebreo non era né filologo, abbandonando nel ’34 la Germania per esiliarsi negli Usa, forse per difendersi, oltre che dal Nazismo, dalla modificazione della lingua tedesca e quindi del romanzo, quindi della letteratura, si immergeva, nel viaggio in mare attraverso l’Atlantico, nella lettura del grande archetipo del romanzo europeo, nel Don Chisciotte di Cervantes. Nel libro Una traversata con Don Chisciotte , Mann ci fa scoprire i barbagli di gemme nascoste, i rimandi a testi di autori classici, di Apuleio, di Achilleus Tatios, nel capolavoro cervantino. Ed elogia la lingua del traduttore del Don Chisciotte, lingua che non è certo quella modificata dal Terzo Riech. «Non saprei esprimere fino a qual punto mi entusiasmi la versione di Ludwing Tieck col suo linguaggio sereno, ricco e prezioso dell’età classico-romantica, questo tedesco nel suo stadio più felice». Infelice doveva essere invece lo stadio della lingua spagnola, la lingua di Cervantes, quando nel ’36, all’inizio della Guerra Civile, i falangisti irrompevano all’università di Salamanca e ululavano al rettore, a don Miguel de Unamuno, in una feroce lingua, «Viva la muerte!» E lui don Miguel, rispondeva, «Sento un grido necroforo e insensato», lui, che aveva sciolto un inno alla sua lingua, «…lengua en que a Cervantes / Djòs le diò el evangelio del Quijote». E vorremmo ancora dire, se ne avessimo cognizione, delle modificazioni del russo di Puskin e di Tolstoj in Urss, dei linguisti sovietici, a cui Stalin, che era Stalin, oppose un suo breve saggio. Vorremmo ancora dire di altre modificazioni linguistiche che hanno preluso all’avvento dei totalitarismi, i quali poi continuano a modificare la lingua, modificazioni che hanno annunciato l’età delle catastrofi, il Novecento appena trascorso, il Secolo breve, come l’ha chiamato Eric Hobsbawm. Catastrofi. Sono sì quelle racchiuse tra le due Sarajevo, come scrive Adriano Sofri, l’intellettuale innocente recluso da sei anni in una prigione italiana, ma che vanno ancora oltre la seconda Sarajevo, oltrepassano il Novecento, arrivano a questo nostro terzo Millennio. In questo presente in cui ormai tutte le nostre lingue sono state modificate, in cui sono insorte nuove metafisiche, nuovi misticismi, come negli anni Venti, l’instaurarsi di nuovi totalitarismi. E, prima d’ogni altro, il totalitarismo dei mezzi di comunicazione di massa, che ha il potere di seppellire, nel nostro mondo globalizzato, le parole della verità, di imporci ogni giorno l’impostura, la menzogna. E nel fango della menzogna viene seppellita la libertà di pensiero, la libertà di espressione. Viene seppellita la poesia, viene seppellita la civiltà. Totalitarismo, quello dei media, che è feroce, aggressivo, bellicoso. E mette in campo, come simulacro, come ieri metteva in campo la diversità della razza, la categoria metafisica del Male: questo indica come Nemico, questo urla di voler distruggere con le armi. Ma dietro lo spirituale simulacro, sappiamo – riusciamo ancora a sapere -, che vi è la materialità delle fonti energetiche, l’oleosa, sporca concretezza dell’oro nero, del petrolio. Dietro o sotto le bombe vi sono invece le vite umane, vi sono i corpi fragili degli innocenti. «La guerra, la guerra!» urlata dagli uomini di voce dura, è stata da sempre una barbarie, uno scandalo. Scandalo è stata l’antica guerra narrata da Omero. Ed Efesto, narra il poeta, fabbrica le armi di Achille e scolpisce sullo scudo le scene di guerra, in cui «Lotta e Tumulto era fra loro e la Chera di morte, / che afferrava ora un vivo ferito, ora un illeso / o un morto tirava pei piedi in mezzo alla mischia, / veste vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano». E poi, nel secondo poema, ci fa capire che quello decennale del più umano degli eroi greci, di Odisseo, non è che un viaggio, un nòstos di espiazione della colpa, di rimorso per i morti e per la distruzione di Ilio. «Sei ancora quello della pietra e della fionda / uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, / con le ali maligne, le meridiane di morte, / l’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, / alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, / con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio…» Così scriveva Salvatore Quasimodo nel ’47, nel ricordo ancora vivo degli orrori, delle distruzioni, degli stermini della guerra, della notte più fitta d’Europa, del mondo. Dopo i campi di sterminio e Hiroshima, un’altra guerra esplodeva in Corea, ancora stermini si compivano. E Picasso, nel tratto e nella monocromia di Guernica, nella memoria de I disastri della guerra di Goya, dipingeva i grandi cartoni del Massacro in Corea e de La guerra e la pace . E dopo fu il Vietnam, la Bosnia, l’Iraq, la Serbia, la Palestina, l’Afgnanistan… E ancora le bombe sono state puntate contro Saddam Hussein, il raìs di Bagdad, contro il popolo iracheno. Ma bisognerebbe ricordare all’altro raìs, a Bush junior, al presidente monosillabico del paese più potente del mondo, che il tiranno è un uomo senza speranza, che nel suo futuro non ci sono che le Idi di marzo, sul suo cammino i pugnali di Cassio e Bruto e l’ignominia della storia. Bisognerebbe ricordare a Bush II che se qualcuno dall’esterno lo colpisce, il tiranno si rafforza, che l’assalto esterno fa riporre il pugnale ai congiurati, ricordare che, nella sua nera disperazione, nel buio della sua mente, il tiranno vuole soltanto che insieme a lui finisca, si dissolva il mondo intero. «Sono stanco che il Sole resti in cielo, non vedo l’ora che si sfasci la sintassi del Mondo…» fa dire a Macbeth Italo Calvino nel suo Il castello dei destini incrociati.

13 gennaio 2004 L’Unità edizione Nazionale (pagina 23) nella sezione “Cultura“

La voce di Ulisse le azioni di Don Chisciotte e i baci di Casanova

Regali di Natale: La voce di Ulisse le azioni di Don Chisciotte e i baci di Casanova

di Vincenzo Consolo

1 DIRE «sono Odisseo, figlio di Laerte, noto agli uomini / per tutte le astuzie, la mia fama va fino in cielo. / Abito ad Itaca chiara nel sole…» È il primo personaggio, nella storia della letteratura occidentale, che dice e dice, alla corte del re Alcinoo, la sua storia, racconta in prima persona la sua avventura per mare nel ritorno verso casa. La prima parte del «racconto», quella in terza persona, la Telemachia, l’ha fatta l’autore del poema, dell’Odissea, quel signore di nome Omero. E l’Odissea, in questo dire in prima persona, la si può riallacciare, nella letteratura moderna a un altro straordinario e sterminato racconto: Alla ricerca del tempo perduto del signor Marcel Proust.

2 FARE Nessuno, nella letteratura europea, ha più fatto infaticabilmente come il Don Chisciotte della Mancia di don Miguel de Cervantes. Fatto e fatto, il cavaliere dalla trista figura, come il nobile hidalgo e il suo fido scudiero Sancio Panza. Ha fatto anche, in tempi moderni, in modo infaticabile e penoso, un umile muratore che diviene ricco ma che muore solo e disperato, il Mastro-don Gesualdo di Verga.

3 BACIARE Di baci son pieni tutti i romanzi stranieri e italiani (tranne I promessi sposi, in cui non vi è, ohibò, nessun bacio), classici e moderni. Ma se il baciare lo volgiamo nel francese baiser, allora il verbo può prendere un significato ben più carnale, più profondo. E col baiser ci si può allora sbizzarrire, anche trascurando i stettecenteschi romanzi libertini o la sterminata e succosa Storia della mia vita di Giacomo Casanova, e arrivare a L’amante di Lady Chatterly o al dittico Tropico del cancro e Tropico del capricorno di Henry Miller.

4 LETTERA Se intendiamo lettera nel senso «letterale», nel senso vale a dire di lettera dell’alfabeto, allora bisogna segnalare il classico americano La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorn, la lettera A di adultera cucita sul vestito di Hester Prynne, là, nella puritana Boston. Ma se per lettera intendiamo un missiva, allora bisogna ricordare le lettere d’amore che il nasuto Cirano detta per il cadetto Cristiano e destinate alla bella cugina Rossana. Nel Cirano de Bergerac di Edmond Rostand sono forse le più belle lettere d’amore e passione della letteratura moderna.

5 TESTAMENTO Un grande romanzo, poco frequentato oggi, ahinoi, che è stato, come dire?, oscurato dall’omologo e inferiore Gattopardo è I Viceré di Federico De Roberto. Tutto parte, in questo romanzo, e le vite dei personaggi sono determinate, da un testamento, quello di donna Teresa Uzeda, dei prìncipi di Francalanza.

14 December 2003 pubblicato nell’edizione Nazionale (pagina 21) nella sezione “Cultura“

La nebbia gravava sulla città cancellando le guglie del Duomo

La nebbia gravava sulla città cancellando le guglie del Duomo, le cime imbandierate delle impalcature della Galleria, la cella campanaria di S. Ambrogio, la cupola di S. Maria delle Grazie, la sestiga sopra l’Arco della Pace; s’addensava tra gli ippocastani ed i tigli del Parco, e dai Giardini, scivolava le acque dei Navigli. Era una giornata di novembre del 1872, una di quelle giornate milanesi d’autunno in cui chi approda in città per la prima volta, chi approda dal Sud rimane meravigliato – guardando in alto – che il sole velato e docile possa essere fissato ad occhio nudo al pari di una rossastra luna notturna.

In quella giornata di novembre arrivava a Milano un Siciliano di nome Giovanni Verga. Aveva abbandonato da parecchio gli studi di giurisprudenza e aveva deciso, aiutato dalla madre Caterina Di Mauro, di trasferirsi in Continente per dedicarsi alla letteratura.

Certo, non è che la sua esclusiva professione di letterato, di scrittore, per uno che usciva da una famiglia borghese o di piccola nobiltà appena benestante, non fosse avventurosa; ma crediamo che la famiglia Verga avesse approvato la decisione del figlio perché c’era stato il precedente di Domenico Castorina, loro cugino, poeta e romanziere, mandato in altitalia a spese del comune di Catania per completare e pubblicare un poema in versi. C’era forse anche la suggestione del locale mito artistico per eccellenza, del “cigno di Catania” Vincenzo Bellini, che in Continente aveva raggiunto fama e gloria; e poi Giovanni, precoce come Bellini, aveva dato già buona prova del suo talento e della sua passione letteraria: aveva scritto a 15 anni il suo primo romanzo “Amore e Patria”, a 20 “ I carbonari della montagna”, a 23 “Sulla laguna”.

Milano non era la prima tappa a nord di Verga; c’era stato già un soggiorno di sei anni a Firenze dove si era trasferito nel 1865; Firenze, nuova capitale politica del Regno e vecchia capitale letteraria e linguistica d’Italia. In questa Firenze splendida e suggestiva per un giovane provinciale ambizioso e determinato, Verga abbandona i temi storici e patriottici dei primi romanzi per avventurarsi in quelli amorosi, passionali e mondani. A Firenze, sono ora infatti ambientate “Eva”, “Tigre reale” ed “Eros”. Ma subito, come punto dalla nostalgia, abbandonati i salotti, i concerti, le passeggiate in carrozza alle cascine, ritorna in Sicilia, a Vizzini, alla sua viva memoria di adolescente, al ricordo di una fanciulla timida, triste, malaticcia, chiusa in un convento come una capinera in gabbia, con il romanzo che gli darà la notorietà e gli farà da biglietto da visita per il suo ingresso nel mondo e nella mondanità milanese. La “Storia di una capinera” e l’esotismo del suo autore, giovane meridionale sottile ed elegante, olivastro e pallido, capelluto e baffuto, dall’occhio color della lava, romantico e fatale insomma, fanno subito di Verga un personaggio di spicco nei salotti: nel salotto della contessa Maffei, della Castiglione, Cima, Ravizza, Gargano. “La prima volta che lo vidi fu a causa della Maffei, una domenica sera, e le due salette erano piene di signore, tra cui sei o sette giovani e belle, e queste lo circondavano in tal modo che io non potei appressarmi a lui”; questo scrive Roberto Sacchetti. Il successo dello scrittore Siciliano con le donne scatenerà la gelosia feroce –oltre che a un certo razzismo- di Carducci, il quale temeva che anche la sua amante Lidia fosse caduta vittima del fascino del “bel tenebroso”: un uomo che mette una brutta corona baronale sulla sua carta da visita, che si lascia dare falsamente del cavaliere, e che scrive un romanzo epistolare, e con tutto questo è anche Siciliano, non può che essere altro che un vigliacco, ridicolo, “parvènu”. Ma contrariamente a quanto possa far credere quest’ira schiumosa del vate d’ Italia, e anche senza sposare la tesi di una misoginia verghiana sostenuta da Carlo Matrignani nell’introduzione a Giovanni Verga dei “Drammi intimi” di Sellerio, ora Verga non è un personaggio brancatiano, non è un “Paolo il caldo” che dissipa il suo tempo e il suo talento passando ossessivamente da una aventura amorosa ad un’altra, è un metodico e intransigente lavoratore che concede ai riti mondani solo le poche ore di libertà. Dalla sua prima dimora in piazza della Scala, e di qui alle sue successive dimore in via Principe Umberto e Corso Venezia, muoveva per andare al “Cova”, al “Biffi”, alla “Scala” per passare la serata in uno dei salotti alla moda, per fare le sue passeggiate per le vie del centro. Di una eleganza un po’ troppo puntigliosa nel suo “tight”, nella sua marsina, forse eccessivamente inamidata nella forma, non frequentava certo l’osteria del “Polpetta” di via Vivaio, il ritrovo degli “Scapigliati”, anche se con alcuni di questi aveva stretto rapporti di amicizia. Ma, come sempre capita agli immigrati, sono i conterranei che più frequenta il Verga: quella piccola colonia di Siciliani formata da Onofrio, Farina, Auteri, Navarro della Miraglia, Scontrino, Avellone, a cui si aggiungerà poi Capuana, che il Verga con incessanti lettere aveva convinto a trasferirsi a Milano: “Tu hai bisogno di vivere alla grand’aria come me, e per noialtri infermi di nervi e di mente la grand’aria è la vita di una grande città, le continue emozioni, il movimento, la lotta con noi e con gli altri, se vuoi, pur così…; tutto quello che senti ribollire dentro di te irromperà improvviso, vigoroso, fecondo, appena sarai in mezzo ai combattenti di tutte le passioni e di tutti i partiti; costà tu ti atrofizzi” così scrive nel ’ 74 Verga al suo più caro amico e confratello. Scrive così il Verga che certo vuole strappare dalla provincia il Capuana, sottrarlo alle divagazioni e dissipazioni che gli impegni politici e privati imponevano allo scrittore di Mineo; ma crediamo che, dopo due anni di soggiorno milanese, sente come il bisogno – di fronte a quella realtà, nell’affrontare quella vita che vertiginosamente cambiava sotto i suoi occhi – di un compagno di strada, di un amico fidato, con cui discutere per potere capire. “Si Milano è proprio bella, amico mio, e qualche volta c’è proprio bisogno d’una tenace volontà per resistere alle sue seduzioni e restare al lavoro”, aveva scritto al Capuana. Ma era soltanto della Milano quando Verga vi giunse nel ‘ 72?

Nel ’ 72 Milano contava 250.000 abitanti; era una città in pieno fermento industriale ed edilizio. Gli opifici della seta e dei latticini, della pasta, della gomma e di altri prodotti ammodernavano i propri impianti. La ditta Pirelli & C, fondata dal ventiquattrenne ingenier Giovanni Battista Pirelli, inaugurava la sua fabbrica per la produzione di oggetti in gomma plastica e guttaperca. Dalla nuova Stazione Centrale partivano le linee per il Veneto, il Piemonte, la Toscana, la Liguria, l’Emilia, il Lazio e giù fino alle Marche. La città in fermento aveva anche bisogno di ristrutturarsi e di espandersi: si sistema poi la piazza del Duomo; erano già stati iniziati i lavori per la Galleria la cui esecuzione, affidata ad una società inglese, era diretta dall’architetto Mengoni che in bombetta e spolverino si faceva fotografare sulle impalcature. Da quelle impalcature il povero Mengoni poi, accidentalmente precipiterà trovando la morte. Il duca Melza d’Eril offre al comune una vasta area per nuovi palazzi fuori Porta Nuova. A Porta Ticinese sorge una nuova stazione sussidiaria, e sorgono anche case operaie in via Solforino e Montebello. Il 4 settembre 1872 veniva inaugurato in piazza della Scala il monumento a Leonardo da Vinci. Nello stesso anno era stato aperto al pubblico il Teatro “Dal Verme”, quel teatro “Dal Verme” dove si darà poi la “prima” della Cavalleria rusticana. Sempre nel ‘ 72 si organizzano a Roma e Torino congressi di sezioni e federazioni operaie aderenti all’Internazionale dei Lavoratori.

Cominciavano tra il ‘ 75 e il ‘ 76 le inchieste in Sicilia promosse dal Parlamento e condotte da studiosi come Fianchetti e Sonnino, da giovani colti e disinteressati, come dice Capuana nel saggio “La Sicilia e il brigantaggio”. Dalla Sicilia arrivavano dalle delegazioni dei prefetti le notizie più preoccupanti sulla mafia, sulle condizioni dei contadini e degli zolfatari; dell’inchiesta Fianchetti e Sonnino, quello che aveva colpito di più la opinione pubblica era stato il capitolo supplementare dal titolo “Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare Siciliane”; si alzava per la prima volta il velo su una terribile realtà pressoché sconosciuta, e l’Italia ne rimaneva inorridita. Anticipando quì in tanto un nostro assunto – di cui diremo più avanti – se “Nedda” del ‘ 75 può essere stata scritta dal Verga sulla spinta di un bisogno di un ritorno sentimentale in Sicilia, in una Sicilia contadina sepolta nella memoria, vista e conosciuta nella sua verità negli anni dell’adolescenza, possiamo ipotizzare che “Jeli il pastore” e “Rosso malpelo”e “Vita dei campi” dell’ 80 siano stati dettati dalla presa di coscienza di un’altra Sicilia, attraverso lo specchio delle sopradette inchieste? Presa coscienza dell’assoluta naturalità dell’intatto mondo ultraliminare, presociale del tredicenne guardiano di cavalli di Tepidi e di Jeli, della disumana, terrifica, quasi onirica, quasi metafisica condizione cunicolare, labirintica del capomonte Malpelo; l’una e l’altra tanto simili alle condizioni dei contadini e dei “carusi” delle zolfare di Franchetti e Sonnino.

Ma andiamo con ordine; ritorniamo a Milano, ritorniamo alla profonda trasformazione, al fermento di innovazione in campo industriale, sociale, urbanistico di cui la società è preda a partire dal 1872, innovazione e trasformazione che trova il suo culmine e la sua massima espressione nell’Esposizione Nazionale dell’ 81. Quell’anno Verga abita in Corso Venezia, all’angolo dei Bastioni di Porta Manforte, e l’Esposizione si svolge vicino a casa sua da via Senato ai Bastioni di Porta Venezia, occupando il boschetto e i Giardini. Molti letterati che credono nel progresso inneggiano all’Esposizione: Boito tiene una conferenza nel padiglione delle arti; alla Scala, durante i giorni dell’Esposizione si rappresenta il “Ballo Excelsior”, l’opera Romualdo Marengo su libretto di Luigi Manzotti. I temi dei vari quadri del balletto sono: l’Oscurantismo, la Luce, il Primo battello a vapore, i Prodigi dell’invenzione, il Genio dell’elettricismo, e via di queste immagini; il balletto si conclude con l’inno alla Scienza al Progresso, alla Fratellanza, all’Amore. Scrive Manzotti nella prefazione al libretto: ”Vidi il monumento innalzato a Torino in gloria del portentoso traforo del Cenisio, e immaginai la presente composizione coreografica, e la titanica lotta del progresso contro il regresso, che io presento a questo intelligente pubblico, e la grandezza della civiltà che vince, abbatte e distrugge per il bene dei popoli l’Antico potere dell’Oscurantismo che li teneva nelle tenebre del servaggio e dell’ignominia”: ce n’era abbastanza… E anche se il simbolismo retorico dell’ “Excelsior”, il suo ingenuo declamatorio ottimismo in un progresso al ritmo di mazurca non sono da paragonare alle “magnifiche sorti e progressive” del Mariani, o al “migliore dei mondi possibili” del Leibniz, avranno sicuramente suscitato nell’animo di Verga reazioni o sentimenti simili a quelli espressi nel leopardiano pessimismo cosmico della “Ginestra”, o nel volterriano scetticismo rappresentato con sprizzante ironia dal Candido. E non certo il solo, leggero Ballo Excelsior (ammesso che Verga l’abbia visto rappresentato alla Scala), ma tutto quanto avveniva sotto i suoi occhi, l’affacciarsi alla ribalta e prendere direzione e potere economico di una nuova intraprendente borghesia imprenditoriale, da una parte, dall’altra, un organizzarsi e prendere parola di una plebe che si fa popolo, si fa mondo del lavoro e che antagonisticamente reclama e difende i suoi diritti. Non a Firenze ma a Milano gli si rivela tutto questo, nella Milano industriosa e laboriosa, capitale della scienza e della tecnica, gli si rivelano due mondi in movimento, due realtà insieme complementari e in conflitto, che dai salotti nobiliari, dalle strade del lusso, dai luoghi conclamati dell’arte difficilmente si potevano scorgere; e neanche si intravedevano dalle crepuscolari patetiche portinerie, dai bastioni, dai viali, dalle gallerie, dai veglioni alla Scala, dalle osterie, da tutti i luoghi frequentati da dimesse e rassegnate sartine, commesse, doganieri, servette, soldati, ballerine, da tutte le persone che “non sbraitano, non stampano giornali, non si mettono in prima fila nelle dimostrazioni” (questo è un brano tratto da “Per le vie”, un racconto intitolato “Piazza della Scala” di Verga). A Milano si rivelano al Verga delle nuove storie, gli si rivela una nuova storia di cui non ha cognizione, memoria, linguaggio e di fronte alla quale si ritrae sbigottito, si ritrae da questo capitalismo inventivo e intraprendente per rifugiarsi nell’arcaico capitalismo terriero e feudale della sua Sicilia.

Nasce a questo punto nello scrittore il bisogno di risalire alle origini e risuscitare le memorie pure della sua infanzia e riprendere contatto con la sua terra, alla quale egli ritornava con l’animo del figliol prodigo, come all’unico bene che ancora gli rimanesse intatto e solido dopo tanta dissipazione.