Meno elegiaco-ironico di La ferita dell’aprile (1963), meno espressionistico-allegorico di Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), meno visionario-filosofico di Lunaria (1985), Retablo (pagine 164, L. 8.000. Sellerio), quarta opera narrativa di Vincenzo Consolo, risottolinea alcuni dei caratteri dello scrittore siciliano: l’esercizio mimetico-parodico (di matrice gaddiana), l’andante affabulato-rio-rapsodico (di matrice calviniana), il simbolismo lirico (di matrice vittoriniana). Tutti questi elementi di una scrittura colta, raffinata, poliedrica, mistilingue, in Retablo sono messi al servizio di una ballata-pastiche che combina slanci romantici e illuministici interrogativi. Retablo, rappresentazione a tre voci di vicende amorose e di viaggi, ha per sfondo la Sicilia del 1760-1761: ne sono protagonisti il pittore lombardo Fabrizio Clerici (in viaggio per dimenticare Teresa Blasco che sposerà Cesare Beccaria), il giovane frate questuante Isidoro che lascia il convento della Gancia per amore della bella Rosalia e Rosalia Guarnaccia che lascia Ciccio Paolo Cricchio (ex frate Isidoro) in un certo senso per restargli fedele, perché sposa un vecchio marchese senza più desideri carnali e che la fa debuttare come cantante in un’opera di Cimarosa. L’amore è, in Retablo, orficamente rivelazione e follia, mentre il viaggio è conoscenza, iniziazione, educazione, ritrovamento. Le sequenze più belle della ballata di Consolo sono quelle dedicate alla visione notturna di Palermo, alla festa di santa Rosalia di Alcamo, alla sosta nelle terme di Segesta, alla scoperta della necropoli di Mozia; o quelle dedicate a variazioni su nomi o emozioni: Consolo è, al meglio, scrittore di incantevole virtuosismo linguistico-musicale. “Rosalia, Rosa e lia Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha roso, il mio cervello si è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia zàgara e cardenia… Rosa che punto m’ha, ahi!, con la sua spina velenosa in su nel cuore. Lia che m’ha liato la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento… Rosalia, sangue mio, mia nimica, dove sei?”. Così si apre il cantare (l’operina per sontuosi pupi) di Consolo; ed ecco il visivo movimento del primo fondale, Palermo: “mi vedea venire incontro la cittate, quasi sognata e tutta nel mistero, come nascente, tarda e silenziosa, dall’imo della notte, in oscillio lieve di cime, arbori, guglie e campanili, in sfavillio di smalti, cornici e fastigi valenciani, matronali cupole, terrazze con giare e vasi, in latteggiar purissimo de’ marmi nelle porte, colonne e monumenti, in rosseggiar d’antemurali, lanterne, forti e di castell’a mare, in barbaglio di vetri de’ palagi, e d’oro e specchi di carrozze che lontane correvano le strade”. Consolo sa rappresentare molto bene l’amore che si incarna e disincarna “in beatitudine o in ebetudine” e gli itinerari che portano a scoprire lo “svariare e colorirsi della vita”. ‘. Più impacciati sono, invece, i risvolti del pastiche in cui la mimesi del conte philosophique settecentesco lo porta a ragionare di vita/storia (Sfinge, Medusa e Persefone come la donna amata) nel tentativo di darne una decifrazione: come a dire che lo scrittore si lascia accendere più dell’imprevisto della fantasia che dal mobile o nobile codice della ragione. La trasgressione fantastica permette a Consolo di presentarci Fabrizio Clerici che dialoga con lo scultore barocco Serpotta (in realtà è morto nel 1732) o di ipotizzare un abate-poeta Meli che palpa sospirando ormai vecchio Rosalia (mentre nel 1761 Meli aveva appena vent’anni); così come la libertà fantastica permette allo scrittore di presentarci il rapporto tra un cavaliere lombardo del Settecento e un frate palermitano della Gancia come una medianica reincarnazione della coppia cervantesiana formata da un rozzo contadino e un hidalgo della Mancia con Teresa Blasco e Rosalia che sono la duplicazione dell’inafferrabile Dulcinea).

Raffaele Crovi

Vincenzo Consolo Retablo

Sellerio editore Palermo

Gran Milan n.17 Un libro al mese

Tag: Alessandro Manzoni

Il clamoroso caso letterario di uno scrittore siciliano.

Un moderno Ulisse tra Scilla e Cariddi

Sfogliando il grande libro (1300 pagine) di Stefano D’Arrigo

Vent’anni di lavoro, e tant’attesa – È l’odissea di un marinaio reduce in Sicilia alla fine dell’ultima guerra mondiale.

Annotava Moravia da qualche parte che alla povertà e infelicità di una terra corrisponde ricchezza e felicità di letteratura, poesia e romanzo. E portava l’esempio dell’America Latina, con Borges e Marquez e tutti gli altri scrittori di quella vasta regione dove la letteratura (il romanzo) cresce ancora rigogliosa e splendida. Bisognerebbe, a questa di Moravia, aggiungere l’osservazione che non di tutte le terre solamente povere è una letteratura che si possa dire propria di una determinata regione, ma di quelle – come insegna Americo Castro – dove più o meno s’è formato il “modo d’essere”, dove cioè la realtà da “descrivibile” è diventata “narrabile” e quindi “storicizzabile”. Com’è appunto della Spagna e dell’America Latina. Ma: e il romanzo del Settecento in Inghilterra e quello dell’Ottocento in Francia, che infelici non erano ma forse solo inquiete nella loro borghesia? E il romanzo russo? E il romanzo americano? Restano solo domande, per noi che ci muoviamo disarmati. Perché allora bisognerebbe affrontare il vastissimo discorso sulla letteratura, il romanzo: cos’è e perché nasce, che funzione e che destino ha.

E questo lo lasciamo agli specialisti, a quelli che riescono a spiegare le cose e le ragioni delle cose.

A noi solo il piacere di goderle, quelle cose, il piacere di leggere un romanzo: Qui solo vogliamo dire che quell’equazione povertà-infelicità e ricchezza letteraria cade bene anche per la Sicilia e per quella letteratura che si chiama siciliana.

E quando una storia della letteratura dell’isola si farà, oltre alla stagione felice del Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello, si dovrà pure dire di un’altra, quella di Brancati, Vittorini, Sciascia, Lampedusa, Addamo, Castelli, Bonaviri … ultimo, nel tempo, è da ascrivere a questa anagrafe Stefano D’Arrigo, scrittore messinese, di cui a giorni sarà in libreria il poderoso romanzo “Orcynus Orca” edito da Mondadori.

Ma torniamo per un momento a Castro per avanzare un’ulteriore osservazione riguardo alla letteratura siciliana.

E più che a Castro, a Sciascia, che adatta quello schema alla realtà siciliana e dice “storicizzabile” la Sicilia di dopo i normanni e da questo momento fa nascere il modo d’essere siciliano.

Ora, l’isola, non sempre e non dappertutto ebbe uguale sorte. Gli arabi, per esempio, lasciarono il loro segno più nella parte occidentale che in quella orientale; il feudo nel Val di Mazara e la piccola proprietà nel Val Demone hanno fatto si che le popolazioni delle due zone fossero in qualche modo diverse. E diverso è il siciliano dell’interno da quello della costa. Occidentale e orientale, marino e dell’interno, continentale, ha per noi significato riguardo agli scrittori, nella misura in cui essi rispecchiano nelle loro opere, nella materia che assumono e esprimono, queste diversità. Verga ci sembra Marino (e non per via dei malavoglia), De Roberto continentale, come Pirandello e Sciascia e Lampedusa. D’Arrigo ci sembra autore marino (e non perché il suo romanzo si svolge sullo stretto). Vogliamo dire che gli scrittori siciliani sono diversi (come diversi sono gli artisti: Greco o Migneco sono diversi da Guttuso) per la diversa realtà che esprimono, a seconda cioè se quella realtà si muove nel descrivibile, nel narrabile o nello storicizzabile: se partecipa più o meno al modo d’essere siciliano. Sciascia, sintetizzando Castro, dice che’ descrivibile “una vita che si svolge dentro un mero spazio vitale”. E ci soccorre anche Addamo scrivendo: “ … Nella prevalenza della natura c’è esattamente il limite della storia”.

Ora, le regioni, le città, le popolazioni che per varie ragioni hanno dovuto fare i conti con la natura prima ancora che con la storia, o a dispetto della storia, da esse, ci sembra, non possono venire fuori che scrittori, che opere i cui temi sono il mito, l’epos, la bellezza, il dolore, la vita, la morte,… vogliamo dire che queste opere, quando sono vere opere, si muovono dall’universale al particolare e sono siciliane per accidente; mentre le altre, al contrario, partono dal particolare e vanno all’universale e sono siciliane per sostanza. Ma questa non è che una semplicistica classificazione, nella quale, come nel letto di procuste, la realtà scappa da tutte le parti.

Tuttavia: una città come Messina, per esempio, al limite e al confine, distrutta, ricostruita e ridistrutta da terremoti, ci sembra un luogo dove la vita tende a svolgersi dentro un mero spazio vitale. E figurarsi poi la vita di quella città invisibile e mobile che si stende sullo stretto, quella dei pescatori della costa calabra, e della costa siciliana, di Scilla e Cariddi, Scill’e Cariddi, anzi, arcaica e sempre uguale, vecchissima e sempre nuova, piccola e vastissima, come il mare. “Lu mari è vecchiu assai. Lu mari è amaru. A lu mari voi truvari fumu?” dicono i pescatori. Ed è qui, su questo mare, su queste acque che si svolge il romanzo di D’Arrigo.

La morte marina

“Orcynus Orca” è un romanzo di 1257 pagine a cui l’autore ha lavorato per circa vent’anni. È la storia d’un Ulisse, ‘Ndrja Cambria, marinaio della fu regia marina, pescatore del faro, a Cariddi, che durante l’ultima guerra, nell’autunno del ’43, a piedi percorre la costa della Calabria, da Amantea a Scilla, per tornare al suo paese. Quella lingua di mare, lo stretto, lo ferma. Tutto è devastato, distrutto, non ci sono più ferribotti e né barche. Le femminote, le mitiche, arcaiche, libere e matriarcali donne di Bagnara sono ferme anche loro per le coste, in attesa di riprendere, come prima, il loro contrabbando di sale. Ferme e in attesa sotto i giardini di aranci e bergamotti, in mezzo ai gelsomini, alle olivare e tra le dune delle spiagge.

Solo una d’esse possiede una barca, la potente magara Ciccina Circè che, impietosita e ammaliata, trasborda quel reduce, su un mare notturno di cadaveri e di fere bestine. Dopo tanta struggente nostalgia per la sua Itaca, all’approdo, l’isola appare al reduce sconvolta, diversa, avvilita, scaduta per causa della guerra, ma anche per causa dello stesso ritorno che, come tutti i ritorni, è sempre deludente e atroce. Ritrova il vecchio padre, i compagni pescatori, i pellisquadre d’una volta.

Ma qui, a Cariddi, sulla spiaggia della “Ricchia, compare improvvisa l’orca, l’Orcynus Orca, com’è scritto sui libri di zoologia, l’orcaferone”… quella che dà la morte, mentre lei passa per immortale: lei, la morte marina, sarebbe a dire la morte, in una parola.

Solitario, terrificante scorritore di oceani e mari: puzza lontano un miglio, lo precede il terrore, lo segue il deserto e la devastazione. Il mostro arenato, scodato e irriso dalle fere, i feroci delfini dei due mari, il Tirreno e lo Jonio, muore spargendo fetore di cancrena. L’enorme carogna verrà trainata sulla spiaggia dagli inglesi e dai pellisquadre. Il viaggio di ritorno di ‘Ndrja Cambria diventa così viaggio verso un mondo alterato, corrotto: viaggio verso la morte. Ma viaggio anche verso la verità, l’origine della vita. Orcynus è anche orcio, grembo materno, liquido rifugio, mare, principio e fine della vita. ‘Ndrja Cambria morirà, ucciso sul mare dello stretto, striscia di mare, profonda, abissale, canale e oceano, iato, rottura “naturale” tra una terra e le altre, tra una “storia” e le altre, ucciso da un colpo d’arma che lo raggiungerà alla fronte

È quasi impossibile riassumere questo vastissimo romanzo, magmatico, scandito in quarantanove episodi, dove si muove un’infinita schiera di personaggi e figure. Romanzo dentro il quale tuttora siamo immersi, come in un’avventura, un viaggio eccezionale e affascinante. E per poterne riferire in termini pacati e chiari bisogna prima uscirne, bisogna che cessi lo stupore e l’incanto. “Vogliamo adesso soltanto riferire, accennare anche alla lingua usata dallo scrittore. Lingua che è il dialetto proprio dei pescatori dello Stretto, gergo, suono e atteggiamento, assunti e reinventati dall’autore con conoscenza e sapienza magistrale e resi con ritmo e musicalità, larga, polifonica.

Una lingua che è ammiccante, allusiva, ora tenera e carezzante, ora dura e sentenziosa, che procede circolarmente, per accumuli, e arriva fino al cuore delle cose.

E riferire vogliamo anche dello scrittore, di Stefano D’Arrigo. Nato ad Alì nel 1919, passa subito a Messina. Ragazzo, navigava per le Eolie. Sarà entrato nelle celle delle acque saline e calde delle terme di San Calogero, dentro bocche, crateri spenti; si sarà imbattuto nelle necropoli degli uomini antichi, venuti dal mare, nelle olle, negli orci, nei giaroni in cui rannicchiati come nel grembo materno seppellivano i morti, la testa a oriente, verso il sole. Si sarà incantato davanti a tutto quanto dal mare si fa schiuma, conchiglia, roccia, terra, e in tutto che si sfalda e ritorna al mare.

L’incontro con Vittorini

A Messina, all’università, fa un giornale murale. D’Arrigo scriveva a un suo amico, Felice Canonico, disegnava. Vittorini, chissà per quali vie, da Milano sa di questo giornale e scrive perché vuole vederlo, vuole leggerlo. Gli mandano un numero con un interessante articolo di D’Arrigo, “La crisi della civiltà”. È il 1946. Laureatosi in lettere con una tesi su Hoederlin (“Doveva forse sembrarmi di scorgere in lui, malgrado lui, qualcosa di quel conflitto tra poesia e follia, tra civiltà e barbarie che fa la Germania e in cui alla fine soccombono civiltà e poesia”).

Nel 1947 parte per Roma. Qui si occupa d’arte. Suoi amici sono Guttuso (e in certe pagine di D’Arrigo c’è quell’aura dei quadri di Guttuso, dei quadri dei pescatori del periodo di Scilla), Mazzullo, Canonico, ma anche Zavattini, De Sica, Ungaretti, Ciarletta. Nella soffitta dello scultore di Graniti, Peppino Mazzullo, si riuniscono, mettono ogni sera un tanto a testa, e mangiano panibi e bevono vino. Il pittore Felice Canonico se ne torna a Messina ed è a lui che poi D’Arrigo si rivolge per sapere tutto sulla fera dello Stretto, sul delfino. Canonico va dal direttore dell’istituto talassografico di Messina e così può avere trattati scientifici, storie antiche sul delfino, leggende. E fa anche per D’Arrigo un bel disegno del pesce, un disegno scientifico, a inchiostro di china, come quelli che faceva il durer dei granchi, dei cetacei.

Nel 1957 D’Arrigo pubblica un libro di versi, “Codice siciliano” presso l’editore Scheiwiller di Milano. Ma è nel 1960 che D’Arrigo viene conosciuto: Vittorini pubblica sulla rivista “Menabò 3” due parti, cento pagine, de “I giorni della Fera”, come si chiamava prima il romanzo. Scrisse allora Vittorini sulla rivista: “Quanto qui ora pubblichiamo di lui non è opera compiuta. Fa parte di un “Work in progress” ch’io non sono riuscito ad appurare in che anno, e come, e perché, sia stata iniziata, e come sia andata avanti finora ma che ritengo possa restare soggetta a mutamenti e sviluppi anche per un decennio. Di impegno complesso, estremamente ingenuo e estremamente letterario ad un tempo, è di quel genere di lavori cui una volta, fino a metà circa dello scorso secolo, accadeva di vedere dedicare tutta un’esistenza”.

Impegno totale

La rivista di Vittorini era uscita nell’agosto del ’60. Nel settembre di quell’anno conobbi D’Arrigo a Messina stupefatta e sciroccosa come i fondali dei quadri d’Antonello, alla libreria di Giulio D’Anna, sul viale San Martino. Ci trovammo, non ricordo bene come, a parlare, a chiacchierare. Io avevo appena finito di leggere le sue pagine sul “menabò” e ne avevo ricevuto una grande impressione. D’Arrigo, più che rispondere alle mie, mi fece lui delle domande, domande a non finire, su quello che lui aveva pubblicato e io avevo letto, voleva su tutto la mia impressione di lettore “messinese”: sul linguaggio, il ritmo, i personaggi…

Lo incontrai l’anno dopo, sempre a Messina, casualmente per la strada. Mi disse che era venuto giù da Roma per verificare, a Sparta, ad Acqualatroni, alcuni modi di dire dei pescatori, parole, frasi. Era pieno di fervore, di vita. Si capiva che il lavoro lo teneva in una forma di frenesia, di entusiasmo creativo. E lo rividi poi ancora a Roma nel 1964. Andai a trovarlo a casa, a Monte Sacro. Era già cominciato il suo completo isolamento. Lavorava dalla mattina alla sera. Il libro era là nel suo studio, in bozze. Bozze sulla scrivania, sulle sedie, attaccate al muro e con lunghe strisce di carta scritte a mano incollate al margine inferiore del foglio e che arrivavano fino al pavimento.

D’Arrigo era diverso da quello che avevo conosciuto a Messina. Era tutto calato dentro il suo libro, nel lavoro duro, massacrante, totale che richiedeva il libro. Mi disse che soffriva di cattiva circolazione alle gambe per la vita sedentaria che faceva, lui che aveva giocato da attacante nella squadra di calcio del Messina. Sono passati anni. Di tanto in tanto leggevo, come tutti, di lui sui giornali, brevi note che annunciavano l’imminente pubblicazione del libro presso l’editore Mondadori.

Nel ’73 sono ancora andato a trovare D’Arrigo a Roma. Mi apre la porta e rimane sorpreso, impacciato per la visita improvvisa. Non vede nessuno ormai da anni. Dopo un lungo tempo di silenzio, seduti l’uno di fronte all’altro, D’Arrigo comincia a sciogliersi a parlare, in un flusso straripante di racconto, dove c’è tutto, memoria, progetto, speranza ma soprattutto sentimento e risentimento. Mi parla della moglie Jutta (è assente perché al lavoro), che per tanti anni ha accettato questo calvario accanto a lui, senza mai lamentarsene, stancarsi, sfiduciarsi, sempre spronandolo, con speranza intatta e chiara. “A Jutta, che meriterebbe di figurare in copertina con il suo Stefano” c’è scritto ora sul frontespizio del libro. Parla degli amici che se ne sono andati, quelli morti (Niccolò Galo, Vittorini) e quelli allontanatisi, scomparsi in una città grande, caotica e lontanissima che si chiama Roma. E parla di Messina, della sua Messina, della Sicilia.

– Perché un giorno non ce ne torniamo tutti laggiù? – mi dice – e cacciamo via tutti i politicanti, gli affaristi, i mafiosi.

– E poi, dopo una lunga pausa: – Ma no, non è possibile – dice – è un’utopia.

Ma del libro non parla e io non oso fargli domande. E il libro è lì, sempre in bozze sparse, sul tavolo e anche sul divano. E c’è anche la prima pagina, la controcopertina col titolo. “Orcynus orca” si chiama ora e non più “I giorni della fera”. E poi di Dante – è grande in tutte le dimensioni – dice – è iperbolico. La Divina Commedia è il mio libro De Chevet. Mi è servito molto, soprattutto per la lingua. Quello che mi scandalizza sempre è il Manzoni, col suo “Bagno” in Arno.

Al momento che devo partire, non vuole lasciarmi andar via, vuole ancora parlare e parlare con me, in quel suo flusso di ricordi, di sentimenti e risentimenti.

Certo, D’Arrigo, rappresenta un caso, una eccentricità, un fenomeno di impegno totale alla letteratura, alla poesia, che non si riscontra forse più nel mondo d’oggi. Non si sa ancora che ripercussioni avrà il suo libro nei lettori, nei critici.

Il rischio più grosso in cui potrà incorrere è quello di essere chiuso, cristallizzato nel fenomeno, nel personaggio. E questo lui lo sa e lo teme. Ma ha anche temuto fino a ieri, soprattutto, portare a termine il libro, distaccarsene, non lavorarci più, consegnare col “va bene, si stampi”, quelle mille e duecento pagine di bozze all’editore. Perché, quando opere come “Orcynus Orca” possono dirsi concluse? Quando si può dire conclusa una vita, la vita, anche se minacciata dall’orca atomica, dall’orca tecnologica, dall’orca della disumanizzazione?

Vincenzo Consolo L’Ora 22 febbraio 1975

PORTA ORIENTALE

“Incidono lo spazio,” si diceva, “sono una perentoria affermazione dell’esistenza”.

E li osservava, nelle loro linee nette, nel loro scuro cloisonnage che li stagliava contro il fondo chiaro, nelle dure capigliature scolpite, nei colori forti, accesi delle loro facce. In contrasto, gli altri apparivano deboli, labili, indeterminati; i loro colori incerti sfumavano nel grigio chiaro dello sfondo, il pallore delle loro facce era come una nebulosa che svaniva verso l’inconsistenza. E concludeva, sintetizzando: “Nero e bianco: l’esistenza e l’inesistenza; la vita e la morte. Avviene nei popoli”, si diceva”quello che avviene nella vita di un uomo. Il nascere, cioè, il farsi giovane, maturo, vecchio e poi il morire. Ecco, noi ci stiamo avvicinando alla morte. Come m’avvicino io, sbiancando ogni giorno nei capelli, nella pelle, preludio a quel bianco definitivo che è la morte”.

Andava rimuginando questi pensieri (ma che pensieri?, larve d’idee, banali congetture, sensazioni; e ridicole anche: andare incautamente ad affogarsi nel periglioso mare dei popoli e delle razze), affogarsi in quei pensieri dettati da noia e malumore, passeggiando il tardo pomeriggio d’un sabato a Porta Venezia, o Porta Orientale, come la chiamò Manzoni, là dov’era il lazzaretto degli appestati. Il quartiere, quello di Porta Venezia, che più amava in quella grigia città ch’era diventata ormai Milano, e il più vero, al confronto dei noiosi e irritanti quartieri del centro, le strade della moda, della sartoria ridondante, o di quegli squallidi teatrini provinciali, di quell’affaristica organizzazione del divertimento di fine settimana che sono i quartieri di Brera o dei Navigli. Amava quella Porta Orientale, quel Corso Buenos Aires popolare, multietnico, quel quartiere lontano dagli infiniti cantieri edili, dalla Milano trionfante dell’Esposizione Universale, e lontana dai penosi quartieri periferici da dove si spazzano via come rifiuti umani gli zingari accampati. Era di giugno. Il sole tramontava dietro le trame degli ippocastani e dei tigli dei Giardini, arrossava il cielo terso. Ma dalla parte opposta, a oriente, nuvole nere erano squarciate da saette: si preparava il temporale della sera dopo la giornata di caldo appiccicoso. Lungo il Corso i negozi già abbassavano le saracinesche. Da via Castaldi e da via Palazzi sbucavano a gruppi gli eritrei, riservati e dignitosi, con le loro donne in veli bianchi. E frotte d’arabi, tunisini ed egiziani, allegri e chiassosi, ragazzotti con l’aria di libertà e di canagliesca innocenza come quella dei gitani. Solitari marocchini, immobili e guardinghi, stavano con le loro cassette piene di paccottiglia d’orologi, occhiali, accendini, radioline, davanti a quei supermarket del cibo che si chiamano fast food. Davanti alle uscite della metro stavano invece gli africani della Costa d’Avorio o del Senegal con la loro mercanzia stesa a terra di collanine, anelli, bracciali, gazzelle, elefanti e maschere d’ebano, d’un marrone lucido come la loro pelle. In angoli appartati o dentro le gallerie, stavano in cerchio, a cinguettare come stormi d’uccelli sopra un ramo, donne e uomini filippini, cingalesi.

Da questa umanità intensamente colorata, si partiva poi tutta una gamma di bruno meridionale. Ed erano quelli dietro le bancarelle dei dolciumi “tipici”; erano famigliole di siciliani, calabresi, pugliesi, con i pacchi e le buste di plastica delle loro compere, che tornavano a casa o sostavano davanti alla gelateria per far prendere il cono ai loro bambini irrequieti.

Erano, i marciapiedi di Corso Buenos Aires, in quel tardo pomeriggio di sabato, tutta un’ondata di mediterraneità, di meridionalità, dentro cui egli s’immergeva e si crogiolava, con una sensazione di distensione, di riconciliazione. Lui che non era nato in quella nordica metropoli, lui trapiantato qui, come tanti, da un Sud dove la storia s’era conclusa, o come quegli africani, da una terra d’esistenza (o negazione d’esistenza) dove la storia è appena o non è ancora cominciata; lui che era di tante razze e che non apparteneva a nessuna razza, frutto dell’estenuazione bizantina, del dissolvimento ebraico, della ritrazione araba, del seppellimento etiope, lui, da una svariata commistione nato per caso bianco con dentro mutilazioni e nostalgie. Si distendeva e crogiolava dentro quell’umanità come sulla spiaggia al primo, tiepido sole del mattino. Ma dal nero africano, dal bruno meridionale, si arriva al biondo, chiaro scialbo. Erano gruppi di nordici che uscivano da gioiellerie e da boutique; erano frotte di lunari, astratti punk nei loro neri abiti, nelle loro criniere arancione e verde, nelle loro borchie, nei piercing e orecchini, aggressivi e fragili.

I nuvoloni avevano coperto tutto il cielo e si faceva buio; i lampi ora vicini anticipavano tuoni fragorosi. E improvvisa, violenta arrivò la pioggia. Rimbalzava a campanelle sul marciapiede e sulla lamiera delle auto. E subito si trasformò in grandine, fragorosa come una cascata di ghiaia. Ci fu un fuggi fuggi generale, un rifugiarsi sotto i balconi, negli androni dei palazzi, nelle gallerie, dentro la metro. Le automobili, sul Corso, erano ferme, incastrate a causa dei semafori guasti, e con clacson e trombe lanciavano un rabbioso, assordante urlo.

Tenendo il giornale sulla testa, corse in direzione di Porta Venezia, scantonò per via Palazzi. I bar erano pieni, pieni ristoranti e pizzerie. Più avanti, fu attratto da un’insegna in caratteri amharici e con sotto la traduzione italiana: “Ristorante eritreo”. Spinse la porta a vetri ed entrò. Subito s’accesero le luci e da dietro il bancone del bar sbucarono un uomo e una donna sorridenti che lo invitarono ad accomodarsi a uno dei tavoli.

– Vuole mangiare ? – gli chiese l’uomo.

– Vorrei prima asciugarmi. Mi porti intanto del vino.

Stese sulla spalliera d’una sedia il giornale che non aveva ancora letto, ridotto quasi a una pasta mucida. Ma per la verità leggeva di quel giornale, che comprava solo il sabato, le pagine dei libri. E quelle, all’interno, erano in qualche modo ancora leggibili.

Cominciarono ad arrivare eritrei, tutti zuppi come lui, e sorridenti. La sala si empiva a poco a poco. La donna era scomparsa in cucina; l’uomo, dietro il banco, lo teneva d’occhio. Gli fece cenno di venire. Gli consigliò il loro piatto tipico, lo zichinì. Era piccantissimo. Lacrimava, ma con quegli occhi addosso non osava smettere di mangiare o fare alcuna smorfia d’intolleranza. Mandava giù biccchieri colmi di vino. Alla fine aveva vampe in bocca, nello stomaco, e la testa gli girava per il vino. Gli eritrei, uomini e donne, ridevano con tutti i loro denti bianchissimi, ma non era in grado di capire se ridevano di lui. Anche loro mangiavano lo zichini, ma non usavano la forchetta, attingevano con le dita a un grande piatto comune posto al centro d’ogni tavolo. Si ricordò che anche così si usava in Sicilia nelle famiglie contadine. E gli venne di pensare che il Nord, il mondo industriale, era anche questo, la rottura della comunione, la separazione, la solitudine.

– Piccante ? – gli chiese l’uomo togliendogli il piatto, e gli sembrò che avesse un tono ironico.

– Un po’ – rispose, con sussiego. E si trovò subito ridicolo. Fumando si mise poi a leggere su quel giornale disastrato la recensione a un libro di grande successo, un best-seller, come si dice; la lesse senza interesse, senza attenzione, non capiva neanche quello che vi si diceva. Bruciore per bruciore, continuò a bere, bevve fin quasi tutta la bottiglia.

Uscì che barcollava. Pioveva ancora. Si riparò la testa con quel residuo di giornale che gli restava. Sbucò in via Castaldi e lì ancora un’insegna esotica l’attrasse: Bar Cleopatra. Il locale era pieno di egiziani. Dal cd si diffondeva una di quelle nenie senza inizio e senza fine, dolcissime, strazianti, che hanno il ritmo delle carovane, il tono del deserto, nenie che sono la matrice d’ogni musica mediterranea, del cante jondo andaluso, dei canti dei carrettieri siciliani, delle serenate napoletane. Qualcuno degli egiziani cantava assieme al cantante del cd, altri tamburellavano con le dita sul piano del tavolino, un altro ballava, dondolando la testa dai capelli crespi. Ordinò un caffè. Che fu insufficiente a far svanire i fumi del vino. Gli egiziani bevevano tè scuro dentro bicchieri, fumavano. Parlavano fra loro a voce alta, con suoni gravi, gutturali e fortemente aspirati, spesso sghignazzavano. Erano meno riservati degli eritrei, più caciaroni, più scugnizzi.

Uno si accostò al suo tavolo.

– Piace muscica araba ? – gli chiese.

– Piace, piace tanto.

E, sedendosi al suo tavolo, cominciò a sciorinargli nomi di divi delle loro canzoni, fra cui riuscì a distinguere solo quello della mitica Om Kalsoum. Gli chiese di fargli ascoltare Om Kalsoum. Appena s’udirono le prime note, andò a risedersi e smise di parlare, si chiuse nel silenzio, in religioso ascolto. Anche gli altri si fecero silenziosi e malinconici.

In quella, s’aprì di schianto la porta ed irruppero nella stanza tre poliziotti. Ordinarono a tutti d’alzarsi e, mani in alto, di mettersi con la faccia al muro. Egli rimase fermo al suo posto. Un poliziotto l’afferrò per un braccio e lo spinse contro il muro. Li perquisirono tutti, palpandoli da sotto le ascelle fino alle caviglie. Quindi chiesero a ognuno il passaporto.

– Non ce l’ho, – egli disse – ho la patente.

– La patente ? Tu guidi in Italia?

– E dove devo guidare ?

– Ma sei italiano ?

Gli venne voglia di gridargli, con voce profonfa, gutturale, “No, no, sono africano, sono arabo, sono ebreo, sono di tutte le razze, come te! “

– Fai vedere la patente.

Gliela mostrò e, ancor più vigliaccamente, gli mostrò quel tesserino dei Pubblicisti per cui s’appartiene, sia pure da sottufficiali, al magnifico Ordine dei Giornalisti. E il poliziotto, subito:

– Dotto’, a quest’ora di notte, per questi quartieri è assai pericoloso. Si faccia accompagnare almeno da un fotografo.

“Ecco,“ ritornando umiliato a casa”così difendiamo il nostro ultimo respiro, la nostra agonia, noi vecchi esangui. Ci illudiamo di sopravvivere difendendo il nostro benessere da ogni minima minaccia. Tutta questa nostra ricchezza sotto cui finiremo schiacciati, sepolti, bianchi e immobili per sempre”.

Vincenzo Consolo Milano, 4 aprile 2008

Milano settembre 1968

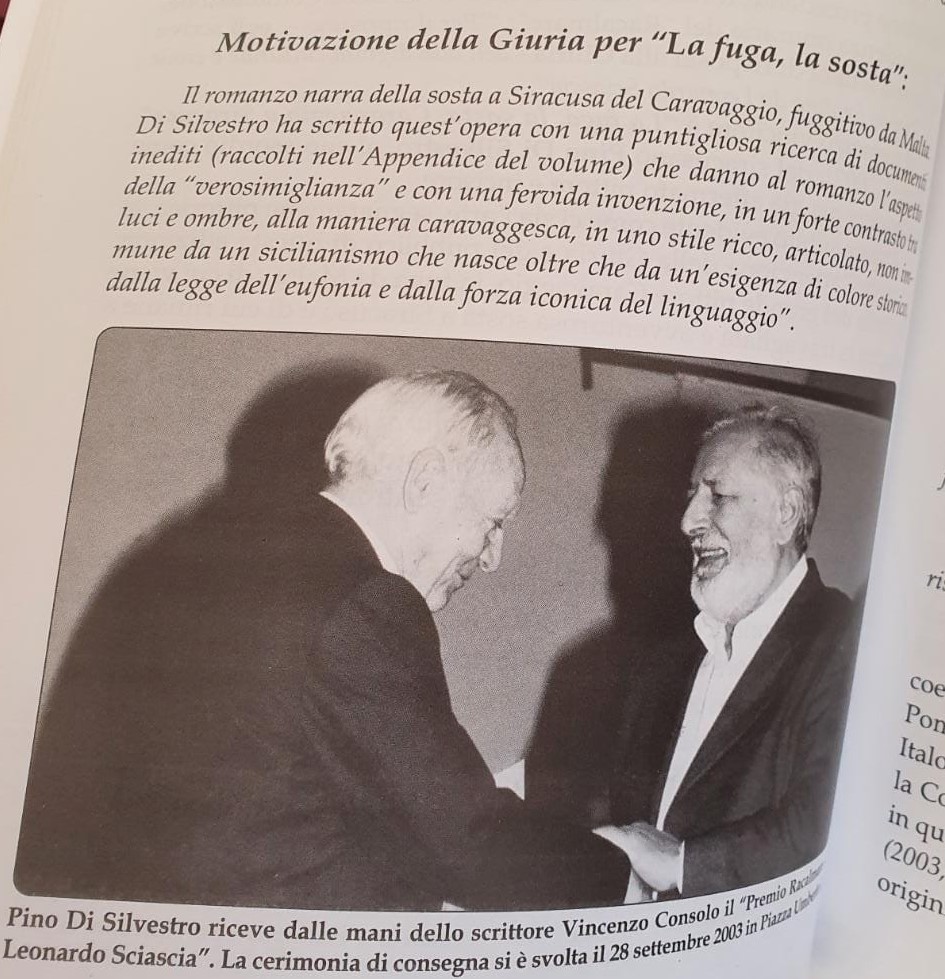

Prefazione al libro di Pino Di Silvestro “Le epigrafi di Leonardo Sciascia”

Nome dell’autore, titolo, dedica, introduzione, prefazione, postfazione, nota, epigrafe, e molt’altro, sono i «dintorni», più o meno prossimi, del testo letterario, sono quel paratesto che Gérard Genette chiama Soglie e che nell’omonimo saggio ampiamente analizza.

Le soglie, le cornici, autografe o allografe, che avvolgono o vestono la nudità del testo, sono state, secondo le epoche e le mode, più o meno ampie, ricche, qualche volta ampollose. Si pensi a titoli e sottotitoli lunghi, complessi, di opere per esempio che sinteticamente chiamiamo Robinson Crusoe o David Copperfield, si pensi alle dediche o alle lettere dedicatorie, esterne o interne al testo, che partono almeno da quella indirizzata a Mecenate nelle Georgiche e vanno fino a quelle per altri illustri mecenati come Ippolito e Alfonso d’Este, rispettivamente nell’Orlando e nella Gerusalemme, come il duca di Béjar nel Don Chisciotte, vanno fino alla breve « Per Ezra Pound – il miglior fabbro » ne La terra desolata, all’ermetica « a I.B. » ne Le occasioni; arrivano, le dediche, rare e significative, necessitate dal testo (non teniamo in conto quelle esortative e spesso patetiche apposte in molti libri d’oggi) fin nelle opere di due scrittori << illuministi>>, scarni e severi di come Calvino e Sciascia: in Calvino compare una dedica, ne Il sentiero dei nidi di ragno e in Se una notte d’inverno un viaggiatore; in Sciascia, soltanto in Occhio di capra, avendo diversa collocazione e diverso senso altre due incorporate rispettivamente nella nota finale della Morte dell’inquisitore e nel titolo della Recitazione della controversia liparitana.

Rimanendo sulle soglie, al paratesto dell’opera di questi due scrittori, ultimi grandi testimoni e cronisti d’una fine, vicini nelle origini, nel terreno di coltura o cultura (la Firenze rinascimentale, il centro della lingua attica, della scrittura laica e limpida, della civile comunicazione, la Toscana rondista di Cecchi, Barilli, Savinio, l’acqua lustrale dell’Arno del Manzoni che, attraverso la Lombardia dei Verri e del Beccaria, portava oltralpe, alla Francia dei Lumi, alla lingua unica, geometrica ch’era espressione d’una formata e consolidata società), vicini nelle origini dicevamo, i due autori, ma divergenti, lontani negli esiti, colpisce nell’opera di Calvino l’assenza assoluta di epigrafie l’alta frequenza di esse, al contrario, in quella di Sciascia. Perché?, ci chiediamo. Avanziamo allora l’ipotesi che in Calvino rimane costante, disperatamente salda, in un luogo e in tempo in cui ateismi oppressivi e devastanti stanno per bandirla, la fede nell’affabulazione, nel racconto, nel suo assoluto valore, unico strumento di percezione, e conoscenza del mondo, di lotta contro la malinconia, l’impietrimento, e da questa fede ne viene il suo continuo cercare sapiente, sagace, infaticabile «castoro della penna», come lo chiamò Pavese, onnivoro e felice organismo metabolico nuovi sentieri, nuove piste, nuovi territori. In lui dunque ogni memoria letteraria, ogni citazione è messa en abime, è dissolta e occultata nel testo. Sciascia, meno chierico, più laico, a causa di un retroterra quello siciliano, che si fa paradigma, nucleo metaforico – di più drammatica storia, di più atroce realtà, perde man mano fede nell’affabulazione, perde speranza in una possibile sopravvivenza e incidenza del racconto e, dopo aver rovesciato e quindi distrutto un modulo narrativo collaudato e funzionale quale il romanzo poliziesco, arriva a spostare il testo nel paratesto, mutare il racconto in parodia, in saggismo, spingerlo verso le soglie, verso la citazione, la rimemorazione della letteratura, la grande letteratura d’altri tempi e d’altri contesti, cielo di verità sopra un mondo, contro una storia di menzogna e di sconfitta, di offesa all’uomo. Ambroise: Pratichi costantemente la riscrittura, la parodia, l’arte della citazione vera o falsa. Che senso dai a questo tipo di operazione che implica un rapporto singolare con il proprio testo: non tuo eppure tuo lo stesso, forse tuo nel suo non esserlo?

«Sciascia: Non è più possibile scrivere: si riscrive.

E in questo operare più o meno consapevolmente si va da un riscrivere che attinge allo scrivere (Borges) a un maldestro e a volte ignobile riscrivere. Del riscrivere io ho fatto, per così dire, la mia poetica: un consapevole, aperto, non maldestro e certamente non ignobile riscrivere, Tutto pagato». Così nelle 14 domande a Leonardo Sciascia, in apertura del primo volume delle Opere dei Classici Bompiani. «Un consapevole, aperto» riscrivere, dice Sciascia, E l’apertura più ampia, più costante – da Le tavole della dittatura fino A futura memoria – è sulle soglie, nell’epigrafe, chiave d’apertura del testo, epicitazione d’ogni altra citazione, lume, filo d’Arianna, ramo d’oro per percorrere i meandri dell’oscurità della realtà rappresentata, per uscire dal labirinto dell’inganno e dello smarrimento.

Le epigrafi. Le epigrafi delle opere di Sciascia: queste antologizza, legge, interpreta, « illustra» qui Pino Di Silvestro.

Cos’è ‘epigrafe? Così il sunnominato Genette: «Definirò approssimativamente l’epigrafe come una citazione posta “in esergo”, in genere all’inizio del l’opera o parte dell’opera; “in esergo” significa letteralmente fuori dall’opera, il che forse è un po’ esagerato: l’esergo consiste piuttosto, in questo caso, in un confine dell’opera, in genere molto vicino al testo…».

In Sciascia l’epigrafe, come il titolo, come l’illustrazione in copertina – sempre dallo scrittore scelta e indicata all’editore -, come la dedica, come ogni altro elemento del paratesto, è quanto di pia vicino, di più connaturato al testo ci sia. La sua epigrafe è sempre di un autore scelto per ammirazione e immedesimazione, è brano, frase d’un’opera sotto la cui luce bisogna porre il testo che ci accingiamo a leggere (epigrafati sono di volta in volta Orwell, Poe, Shakespeare, Montaigne, Courier, Pascal, Casanova, Brancati, Borgese, Borges, Canetti, Dürrenmatt, Bernanos…; ma è anche voce di dizionario, spezzone di documento storico, ed è inoltre frase d’ironico contrasto assunta per disarmo, per malinconico giudizio, come quella di Palazzeschi apposta a 1912 + 1 o quell’ineffabile « O Rousseau!» di Anonimo al Contesto: anonimia fin troppo scoperta, esclamativamente indicativa).

Epigrafatari, destinatari di questo prezioso testo fuori testo, «composto» e proposto dall’Epigrafatore, sono i lettori, siamo noi. Destinatario è, nel caso di cui vogliamo qui discorrere, Pino Di Silvestro, lettore privilegiato per l’appassionata, straordinaria capacità ch’egli possiede di percorrere il «testo» sciasciano, di riassumerlo e assumerlo nell’epigrafe, di stendere su di esso una sua ulteriore epigrafe, un suo visivo paratesto che è il corpo dei disegni, delle chine: il testo vale a dire di questo suo libro. Che è quanto di più sciasciano si possa fare, per ammirazione e per immedesimazione, per scrittura, per stile. Amava il disegno, Sciascia, le gravures, acqueforti e puntesecche, che, con il loro segno nero si potevano accostare alla scrittura, erano anzi per lui un’altra affascinante forma di scrittura, simile allo scrivere che è «imprevedibile quanto il vivere». In questo segno di china di Di Silvestro, quasi un «nero su nero» della realtà descritta da Sciascia, il bianco, a rinforzare ed esaltare ancor più il nero, emerge dal fondo, s’insinua da maglie di stretti reticoli, sorge da cave occhiaie o vitree lenti, da fori di corpi crivellati, fumoso lampeggia da bocche di armi, lattiginoso piove da globi di lampade, s’effonde da corpi di donne, balugina in riquadri di porte o grate, s’espande da una mesta luna che suscita facce di cristallo, squadra tetti, muri di case d’un villaggio perduto. Il segno sottile, secco di queste chine, le figure espressive o espressioniste creano un mondo in negativo, un universo privo di luce e pietà. E sono quasi sempre inscritte, figure e scene, in spazi chiusi, tribunali, prigioni, celle, luoghi del potere e della pena, stanze della tortura, dello strazio. È uno spazio, questo creato da Di Silvestro, quasi riferito alla più grande epigrafe di tutta l’opera di Sciascia, non scritta ma vistosamente implicita, quella di Pirandello: la stanza della tortura pirandelliana declinata sul piano della storia, sul palcoscenico della violenza, della sconfitta.

Vincenzo Consolo

Milano, 6 novembre 1996