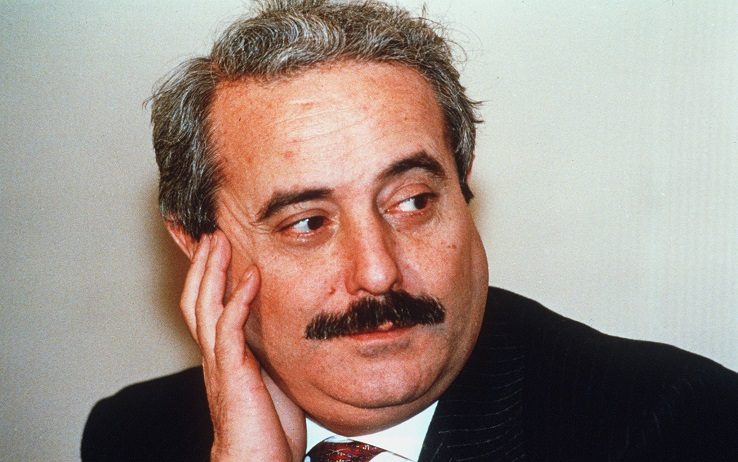

In un torrido fine giugno del 1963, a Ciaculli, un’Alfetta carica di tritolo uccideva, dilaniandoli, sette carabinieri: un tenente, tre marescialli, tre semplici guardie. Fu quell’esplosione il primo, tremendo cambio di linguaggio della mafia: dall’antico, rurale linguaggio dei pallettoni della lupara passava al linguaggio moderno e cittadino del tritolo; dalle vendette contro singoli avversari alle cieche, indiscriminate stragi con l’esplosivo o con le sventagliate di mitra. Ora in quella località sopra i colli che circondano Palermo, in mezzo ai fitti giardini di mandarini che in alto lasciano il posto alla scabra nudità della roccia, si erge una stele che ricorda le vittime: «Alla memoria di coloro che la mafia stroncò a Ciaculli e del loro sacrificio che trasformò l’esecrazione in un moto di riscatto civile» vi è sopra inciso. In quell’ estate, ai funerali del tenente Mario Malausa e dei suoi uomini, crediamo abbia assistito, sgomento e addolorato, l’allora ventiquattrenne Giovanni Falcone. Fresco di laurea, crediamo che quei morti, il dolore e il furore per quei servitori dello Stato assassinati in quel modo, abbiano spinto il giovane a compiere la sua scelta di vita, a entrare nella magistratura. Era nato Falcone nel cuore della Palermo storica, nell’ arabo quartiere della Kalsa, nell’ antica piazza della Magione che le bombe della guerra avevano lacerato e ridotto in macerie, in una vaga spianata ancora oggi là sotto il sole. Era figlio di un chimico, un uomo serio, rigoroso, morto prematuramente, e di Luisa Bentivegna, figlia di un ex sindaco di Palermo. Aveva compiuto gli studi medi al liceo Umberto, dove il bravo professore di storia e filosofia Franco Salvo esercitava una grande influenza sugli allievi. E aveva frequentato l’oratorio di San Francesco, presso i frati della chiesa medievale, dove era divenuto amico di un coetaneo nato nello stesso quartiere, nella piazza Vetreria, del futuro collega Paolo Borsellino. Falcone, Borsellino, il nisseno Giuseppe Ayala, l’abruzzese Giuseppe Di Lello, altri coetanei, sono i giovani di una nuova storia della magistratura palermitana: giudici che per una diversa coscienza civile, per profonda indignazione di fronte alla crescente violenza, alla barbarie vergognosa della mafia, a causa dei grandi delitti degli anni Settanta, degli assassinii di giudici sagaci e onesti, Costa, Terranova, Chinnici, assassinii di carabinieri e poliziotti, si riunivano attorno al giudice Caponnetto a formare il pool antimafia che porterà all’ incriminazione dei capi di Cosa Nostra, al grande processo del febbraio 1986. In quella mattina di vento, di pioggia, di grandine, ero anch’ io a Palermo all’ apertura del processo, entrai in quell’ aula verde, in quel bunker a forma di grande ventaglio, salii sulla tribuna della stampa, fui spettatore e cronista di quella storica liturgia giudiziaria. Vidi, dietro le sbarre delle gabbie, i volti di famigerati mafiosi, di Luciano Liggio, sprezzantemente vestito con tuta da ginnastica e scarpe di gomma, di Giuseppe Bono, di Pippo Calò. Ma vidi soprattutto, oltre al presidente della corte Giordano, la figura smilza, il viso scavato di antico cavaliere spagnolo, del pubblico ministero Ayala, il volto olivastro, con la folta barba brizzolata, di Falcone. Mi raccontava un fotografo di Palermo, uno di quelli costretti a fotografare morti ammazzati coperti da giornali, da lenzuola per le strade di Palermo, che l’aveva impressionato in due mesi, mettendo accanto due foto del giudice Falcone, scattate a poca distanza una dall’ altra, il rapido invecchiamento di quell’ uomo. Incontrai poi Falcone, insieme ad Ayala, qualche anno fa a un ricevimento in casa di comuni amici. Ci presentarono, mi fecero sedere accanto a lui. Non scambiammo che qualche parola. Mi colpì di quell’ uomo, oltre alla sua ritrazione, al suo rifugio nel silenzio, l’immobilità, del viso e della figura, la rigidità quasi, in contrasto con quegli occhi neri, mobili e attenti. Capii che a quell’atteggiamento, a quella incapacità di sciogliersi anche in un ambiente sicuro, in un contesto conviviale, l’aveva ridotto la vita disumana, da segregato, in continuo allarme per ogni rischio, per ogni pericolo che improvvisamente poteva presentarglisi, per l’enorme peso di lavoro, di responsabilità che era costretto a sostenere. Ayala invece reagiva a quella vita in modo del tutto opposto: con vivace, calorosa colloquialità, con allegria. Falcone non aveva più la barba brizzolata, gli erano rimasti solo i baffi sopra quelle labbra dalla parola avara, in quel viso da arabo con quell’espressione pensosa, triste, di uomo «con toda su muerte a cuestas», come dice il poeta. Aveva tanto lavorato e lottato per arrestare quel linguaggio fragoroso e mortifero della mafia, quel linguaggio del tritolo dall’ accento ormai da terrorismo basco, da guerriglia libanese.Ѐ stato fermato sulla strada che da Punta Raisi lo portava a Palermo, tra l’alta roccia e il mare. Ѐ morto insieme alla povera moglie, Francesca Morvillo, ai fedeli uomini della scorta. La tonnellata di tritolo è esplosa nella vacanza della suprema autorità, nel vuoto del governo dello Stato, mentre le forze politiche si staccano sempre più dalla realtà di questo Paese, si avvitano in loro stesse nella lotta per il potere. C’è un famoso romanzo popolare palermitano, I Beati Paoli, scritto all’ inizio del secolo da Luigi Natoli, in cui si racconta di una settecentesca setta segreta che nella carenza del «braccio della Giustizia» statale, compiva vendette, faceva eseguire omicidi. La strage di oggi ci fa sospettare che una setta di Diabolici Paoli, massonerie, logge segrete, servizi deviati dello Stato o quant’ altro, in questo momento delicato, come in altri simili momenti, servendosi della mafia, o al di là o al di sopra della mafia, compia simili stragi perché i misfatti restino impuniti, per gettare il Paese nella confusione, nel terrore. Eliminando questa volta un uomo giusto ed eroico, uno dei siciliani migliori che non finiremo di rimpiangere; eliminando con lui altri quattro innocenti, nobili servitori dello Stato.

Vincenzo Consolo (Corriere della Sera, pag. 9, 26 maggio 1992)

Categoria: News

Vincenzo Consolo Catarsi

Ermetici suoni, versi bestiali o ululare

del vento fra picchi, gole o accordi

d’arpa eolia, cembalo, siringa o il silenzio

come il tuo di pietra, creatura mia,

solo questo è degno, la tua cruda assenza,

la tua afasia, la tua divina inerzia.

Là, per il cammino impervio e fatale,

per il sentiero opposto, purgato d’ogni colpa,

pena, tenterò di sfiorare il tuo mistero.

lo che sarò erba, fronda, uccello…

Io che sarò cenere.

Il silenzio o solo la parola vergine

del folle o del poeta.

“ tôn dè méson théso kat’aghénneta stoicheia

il fuoco e l’acqua e la terra e l’immenso culmine dell’aria,

che mai non hanno inizio né hanno termine alcuno,

e l’astio rovinoso, da parte, e la concordia conciliatrice.

Di qui tutte le cose che furono e saranno, e le cose che sono:

gli uomini e le fiere e i pesci e i virgulti;

perché quanto esisteva prima, anche sussiste sempre; né mai

per causa di uno solo

d’entrambi, il tempo infinito resterà deserto.

allá, theoi…

ek d’osion stomáton kataren och eúsate peghén”

Dico queste parole d’una lingua morta,

di corpo incenerito, priva delle scorie

putride dello scambio, dell’utile

come la lingua alta, irraggiungibile,

come la lingua altra, oscura,

della Pizia o la Sibilla

che dall’antro libera al vento mugghii, foglie,

come la formula introversa, transustanziante,

dell’unto attore, del sacrificante.

Voglio opporre così, da questo treppiede

del vulcano, in quest’ultimo momento,

all’ermetismo osceno e violento,

all’afasia del potere immondo,

il sacro ermetismo d’una lingua scritta.

Come s’oppose a me, vile Agamennone,

il fiore più bello nato alla mia casa,

la dolce Ifigenia ch’io, snaturato!,

volli sacrificare alla lotta, all’ intrigo,

alla vittoria mia per il comando.

S’oppose, col suo volo d’angelo

a capofitto, col terribile silenzio,

la ritrazione in un’oscura lontananza,

con l’apparente morte, la paraplegia inumana.

Lo voglio dire qua,

a parole chiare e nette,

lo voglio dire alle pietre e al fuoco,

al vento e a questa nuova alba nel cielo, all’aurora

che urge appresso: mia figlia Delia

così di me s’è giustamente vendicata.

Vendicata? O non piuttosto ha voluto lasciare,

con il suo precipitare nell’assenza,

vuoto alla mia espansiva tracotanza,

alla mia cieca, corposa violenza?

Perché, o noi crudeli, è così:

chi muore per suo volere o d’altri

è la sacrificale vittima, l’agnello bianco

sopra la dura pietra, sotto la lama

della nostra sopravvivenza.

Così ogni tempo, ogni società ha ucciso

il suo poeta: Vladimir tra i ghiacci e il fuoco

d’un colpo di pistola; Federico

tra gli ulivi e i cardi (splendeva,

contro il nero dei fucili, dei colbacchi

la sua camicia bianca, splendeva

nella notte lo sciame nella lampada di lucciole);

Pier Paolo tra l’immondizia e il fango

d’un Getsemani, d’un desolato campo.

Così le creature che in esilio vanno sulla luna,

che hanno rotto ogni legame

col nostro linguaggio marcio e insensato.

Aaaaaah! Aaaaaaah!

Pesano le nostre colpe sulle spalle

come una plumbea Terra!

[…]

Nell’età ferita e luminosa,

fremente di lievito e di zagara,

venni la prima volta a questo monte.

Venni con la brigata d’allegria

e di chiasso dei compagni,

con il sorriso dolce di Pantea.

Scendeva per la vallata

il fiume rovinoso della lava,

solenne piena di panico e d’incanto

(torceva in un lamento, inceneriva

la betulla, il cerro, il faggio,

rovinava il muro a secco,

la cisterna, la pergola,

la casa tenera di rosa,

giallo sopra quel mare nero.

Torceva pel terrore il collo

e scalpitava il mulo,

il cane si perdeva nei guaiti

legato sotto il carro dei fuggenti).

Mi feci appresso a consolarla,

smarrita e tremula com’era

avanti allo spettacolo tremendo.

E avanti al fuoco, avvampando,

dissi del mio marasma, del mio fuoco.

Lei, dolce, si volse a consolarmi.

Tutta una vita, Pantea amorosa,

s’assume in un unico momento.

La mia, in quell’antico,

dolcissimo e solenne, di verità assoluta

dentro la verità della natura

Raccolsi e le offrii un verde

tralcio di ginestra

ch’ella conservò come segno

e pegno d’un sacro giuramento.

Pose quel ramo poi nella scatola

di legno, bianco come avorio,

scolpito da un pastore d’Eraclea,

che regalò, viatico e amuleto,

a nostra figlia, a Delia,

nel giorno primo che diventò fanciulla

E ancora sul vulcano, davanti a te,

Demetra sigillata dentro il manto,

madre e donna offesa,

incenerito e privo di poesia,

sono questa volta in cerca

d’un castigo, d’una quiete.

Dell’ultima verità, e indicibile.

[…]

Alla luce viola dell’estremo raggio,

alla luce spenta, voglio dire addio

alle arpe senza suono, alle creature senza accento:

al fiore straziato, più che morto,

al nardo, al gelsomino delicato

reciso dalla mia, dalla furia del mondo;

alla madre tutta amore, alla madre tutta dolore.

Io pago la mia follia, la mia fuga

da voi, dal sacro accordo, dall’armonia.

Quel tralcio di ginestra, fiore del deserto,

che il deserto consola della vita,

chiamatelo asfodelo, fiore della morte,

chiamatelo loto, fiore dell’oblio.

Dimenticatemi. Dimenticate l’Empedocle

feroce, l’Empedocle sacrilego.

L’odio di me, di questo tempo odioso

mi separa da voi, da voi già separate.

Io vado, Pantea, vado figlia mia,

nella notte d’assenza come la tua,

vado dove finisce questo monte,

dove finisce questa terra,

vado dove comincia il fuoco

ch’ogni male assolve, purifica ogni colpa.

E questo il solo, il degno modo,

mie perse figlie, di trovarvi.

Di ritornare nel giardino vago,

nella casa vostra di pietra e onore,

alla serena mensa degli affetti.

Addio.

Questi brani sono tratti dall’opera teatrale Catarsi, pubblicata dall’editore Sanfilippo di Catania e rappresentata nel 1989. La voce è quella di Empedocle.

foto Giovanni Giovannetti

Elogio della poesia

Intervista con Vincenzo Consolo

Lei, in un’altra occasione, mi disse di provare una sorta di soggezione verso la poesia. Eppure la sua scrittura narrativa sembra costantemente alimentarsene.

Difatti è così. Io intendevo soggezione nel senso di scrivere in versi. Anzi, io leggo più poesia che prosa. Una volta la distinzione tra poesia e prosa non esisteva. I poemi narrativi, ad esempio, erano romanzo e poesia insieme. Il genere romanzo è nato con la nascita della borghesia, con la laicizzazione del mondo. Il romanzo è, intendiamoci, un grande genere letterario. Basti pensare ai romanzi del Settecento e dell’Ottocento. Però, oggi più di ieri, credo che il narratore abbia bisogno di tornare alla poesia. In questo senso: questa scrittura laica che è la prosa si è enormemente impoverita e devitalizzata. I mezzi di comunicazione di massa ci spossessano sempre di più della lingua e, con la lingua, anche dei sentimenti. Ecco perché lo scrittore non può più praticare lo stesso tino di prosa di una volta. Deve farsi più guardingo, deve cercare di reagire. Credo che l’accento della prosa debba spostarsi sempre più verso la poesia, in senso esterno e formale e in senso intimo, di contenuto. Penso che per salvare il romanzo, questo genere lemerario che sta morendo, lo scrittore debba nutrirsi di poesia. I poeti sono la nostra salvezza, la nostra risorsa. La scrittura è sempre un fatto di linguaggio e nessuno più dei poeti ce ne indica la funzione.

La sua è una scrittura precisa, prosciugata… Si tratta di una sorta di concentrazione che è tipica della poesia.

La concentrazione viene dal ritmo che io impongo, perché concepisco più di nella forma laica, distesa. Credo che sia giusto risacralizzare la scrittura, eliminando quel laicismo che oggi corrisponde esattamente a impoverimento e banalità. Detto altrimenti: c’è bisogno di dare alla parola una dignità più alta. Questa ce la può dare soltanto la contaminazione con la poesia.

Lei ha scritto Lunaria, un’opera dedicata a Lucio Piccolo, ai poeti lunari, ai poeti. Qui c’è l’ombra della poesia..

Ha detto bene: l’ombra della poesia… E, in qualche caso, c’è la forma se non la sostanza poetica. Il libretto mi pare significativo di questa crisi che sentivo della narrativa. Allora l’ho concepito in forma poetica e dialogica, approdando al teatro poetico. Il libro vuole essere polemico. La caduta della luna rappresenta l’allontanamento della poesia dal mondo. C’è il tentativo di far rinascere questa luna caduta in luoghi che bisogna scovare. La contrada senza nome, l’ho chiamata. Un luogo insondato, sconosciuto.

Qual è il rischio maggiore che corre la narrativa?

È il rischio della mercificazione. Avverto, in questi nostri anni, con la morte di una generazione di narra-tori, un mutamento grave: si vuol fare apparire come letteratura qualcosa che letteratura non è. Che, al massimo, somiglia alla letteratura. È un segno che lascia presagire un futuro terribile per la narrativa. Prima esisteva il livello commerciale, di consumo, della narrativa e quello letterario. Oggi si cerca di operare una mistificazione, facendo convergere i due livelli. La poesia, in questo senso, non è mercificabile, perché è irriducibile Si diceva prima che Lunaria è dedicata a Lucio Piccolo. C’è un capitolo, bellissimo, de Le pietre di Pantalica, in cui si ricorda, in termini indimenticabili, questo poeta.

Lei è d’accordo se dico che Piccolo è il poeta più importante che la Sicilia ci abbia dato in questo secolo?

Sono d’accordo. A rileggere insieme, ad esempio, Piccolo e Salvatore Quasimodo, credo che il vantaggio, se così possiamo dire, vada tutto per il primo. Piccolo ha avuto un solo torto: ha scritto poco. È morto relativamente giovane, ha esordito tardi, è stato molto critico verso le cose che scriveva. Se ne avesse avuto il tempo, egli ci avrebbe dato cose ancor più straordinarie. Per me, quest’uomo è stato importante. Mi ha insegnato a capire che cos’è la letteratura, la poesia. lo ho sempre ricordato che sono stati impor-tanti, mentre stavo in Sicilia, in questo luogo che sembra un deserto (ma dove, come in ogni deserto, ci sono le oasi), Piccolo e Leonardo Sciascia. Piccolo mi seduceva nei confronti della poesia, Sciascia nei confronti della prosa e della ragione. Io ho sempre cercato di oscillare tra questi due poli: quello orientale, barocco, e quello occidentale, illuminista.

Come mai Piccolo fa così fatica a essere accettato e studiato? E un poeta poco letto, la sua opera non è stata più ristampata da molti anni.

È vero. C’è stata, dal momento della sua scomparsa, una specie di cancellazione di questo grande poeta. Lo dico a disdoro della critica italiana. Quando Montale scoprì Piccolo e se ne occupò, da parte di molti si credette a una beffa del futuro Nobel a danno degli altri poeti. Poi, quando lo lessero e si accorsero che si trattava di un poeta vero e grande, non gli perdonarono, lui periferico (Piccolo abitava in una frazione di un minuscolo centro siciliano, il massimo della solitudine e dell’isolamento), di essere stato scelto da Montale. Anche critici eminenti e rispettabili, penso a Gianfranco Contini, fecero di tutto per cancellarlo. La società letteraria italiana (che io ormai preferisco chiamare azienda) penalizza chi considera periferico.

L’immagine vincente, allora, resta ancora quella di Quasimodo?

Certo. Quasimodo era più facile, più ‘esotico, nel senso che dava al mondo un’immagine della Sicilia che il mondo già credeva di conoscere. Ad esempio, quella grecità di maniera che gli svedesi amavano e concepivano. Che è del tutto falsa, finta. La grecità in Sicilia non esisteva più neanche ai tempi di Quasimodo. Esisteva, piuttosto, la violenza dei baroni. Più che di grecità, allora, bisognerebbe parlare di infamie storiche di tipo spagnolesco. I fanciulli lasciamoli ai nobili tedeschi. Detto questo, naturalmente, bisogna aggiungere che Ouasimodo ha scritto alcune belle poesie.

Per restare in un ambito siciliano, mi piacerebbe conoscere il suo parere su Bartolo Cattafi.

Non ho amato molto Cattafi. Aveva qualcosa di turgido, di urgente, di incontrollato, di non castigato che mi disturbava. Mi disturbava anche la sua concezione della, vita, il nichilismo, il superomismo. Come persona era piacevolissima, benché ricalcasse troppo certi schemi da signore di campagna. Era una persona gentile.

Quali sono i poeti che ha amato e che ama di più?

Dante, innanzitutto, il Dante più petroso, più linguistico. Leopardi, la sua parola incandescente, nuda, terribile. Leopardi si è scarnificato fino in fondo nella propria scrittura. Poi amo Pascoli perché ci ha fatto scoprire la grandezza della poesia umile e quotidiana. Non era mai generico nel nominare l’oggetto, l’animale, la pianta. È stato un grande sperimentatore, sapientissimo. E poi Pasolini, Montale, Amelia Rosselli, Zanzotto. Proprio nel suo petel, nei suoi balbettii, si posa la splendida oscurità della poesia. E non voglio dimenticare Giorgio Caproni e Mario Luzi.

Che tipo di rapporto pensa di aver avuto con la neoavanguardia?

lo andai a Palermo a seguire il celebre incontro del Gruppo 63. Per curiosità, innanzitutto. Allora, abitavo ancora in Sicilia. Andai, dunque, ma me ne ritrassi immediatamente. Quella sorta di azzeramento che loro tendevano a operare mi ripugnava un poco. I pensavo di praticare la letteratura dentro la tradizione letteraria. Amavo la sperimentazione di Gadda e di Pasolini. Per me, poi, il più grande sperimentatore del romanzo italiano è stato Giovanni Verga. Spesso le parole che ci giungono sono come svuotate, prive di senso, consumate. Come bisogna reagire? Noi riceviamo materiali che molto spesso subiamo passivamente. L’atteggiamento passivo nei confronti delle parole significa anche passività morale. Non ci chiediamo mai da dove ci vengano le parole e perché ci giungano in quel modo e in quel contesto. Il compito dello scrittore è di aprire queste parole e di vedere che cosa c’è dentro e quali sono le incrostazioni esterne. Gadda le faceva esplodere, ci metteva dentro la dinamite. La poesia, in questo senso, lo ripeto, ci potrà essere di grande aiuto.

a cura di Enzo Di Mauro

Vincenzo Consolo è nato a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, nel 1933. Ha pubblicato: La ferita dell’aprile (Mondadori 1963 – Einaudi 1977), Il sorriso dell’ignoto marinaio (Einaudi 1976 Mondadori 1987), Lunaria (Einaudi 1985), Retablo (Sellerio 1987), Le pietre di Pantalica (Mondadori 1988).

Foto Giovanni Giovannetti

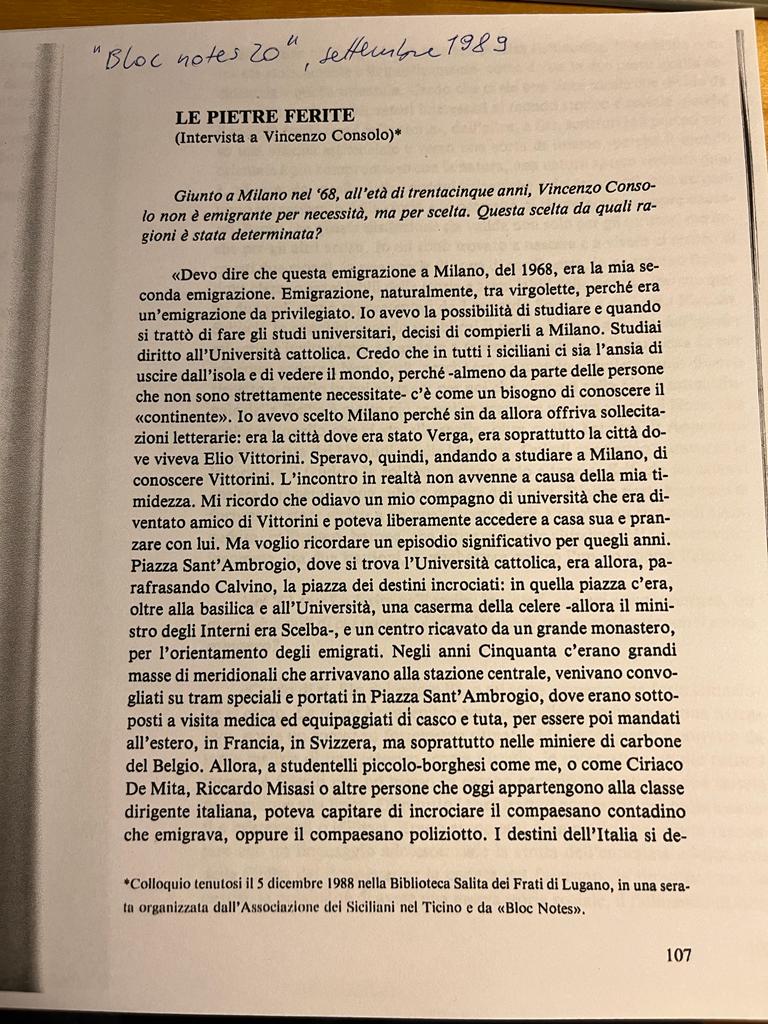

LE PIETRE FERITE (Intervista a Vincenzo Consolo)*

*Colloquio tenutosi il 5 dicembre 1988 nella Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, in una serata organizzata dall’Associazione dei Siciliani nel Ticino e da «Bloc Notes».

a cura di

Paolo Di Stefano

Giunto a Milano nel 68, all’età di trentacinque anni, Vincenzo Consolo non è emigrante per necessità, ma per scelta. Questa scelta da quali ragioni è stata determinata?

«Devo dire che questa emigrazione a Milano, del 1968, era la mia seconda emigrazione. Emigrazione, naturalmente, tra virgolette, perché era un’emigrazione da privilegiato. Io avevo la possibilità di studiare e quando si trattò di fare gli studi universitari, decisi di compierli a Milano. Studiai diritto all’Università cattolica. Credo che in tutti i siciliani ci sia l’ansia di uscire dall’isola e di vedere il mondo, perché -almeno da parte delle persone che non sono strettamente necessitate- c’è come un bisogno di conoscere il «continente». Io avevo scelto Milano perché sin da allora offriva sollecitazioni letterarie: era la città dove era stato Verga, era soprattutto la città dove viveva Elio Vittorini. Speravo, quindi, andando a studiare a Milano, di conoscere Vittorini. L’incontro in realtà non avvenne a causa della mia timidezza. Mi ricordo che odiavo un mio compagno di università che era diventato amico di Vittorini e poteva liberamente accedere a casa sua e pranzare con lui. Ma voglio ricordare un episodio significativo per quegli anni. Piazza Sant’Ambrogio, dove si trova l’Università cattolica, era allora, parafrasando Calvino, la piazza dei destini incrociati: in quella piazza c’era, oltre alla basilica e all’Università, una caserma della celere -allora il ministro degli Interni era Scelba-, e un centro ricavato da un grande monastero, per l’orientamento degli emigrati. Negli anni Cinquanta c’erano grandi masse di meridionali che arrivavano alla stazione centrale, venivano convogliati su tram speciali e portati in Piazza Sant’Ambrogio, dove erano sottoposti a visita medica ed equipaggiati di casco e tuta, per essere poi mandati all’estero, in Francia, in Svizzera, ma soprattutto nelle miniere di carbone del Belgio. Allora, a studentelli piccolo-borghesi come me, o come Ciriaco De Mita, Riccardo Misasi o altre persone che oggi appartengono alla classe dirigente italiana, poteva capitare di incrociare il compaesano contadino che emigrava, oppure il compaesano poliziotto. I destini dell’Italia si determinavano in quegli anni della ricostruzione. Finiti gli studi, capii che volevo fare lo scrittore. Pur avendo la possibilità di lavorare a Milano, decisi di tornare in Sicilia: per quelli della mia generazione, che non hanno fatto in tempo a fare la guerra, essere scrittori significava scrivere di problemi sociali, avendo letto la grande letteratura meridionalista del dopoguerra, da Conversazione in Sicilia alla saggistica, da Cristo si è fermato a Eboli e Le parole sono pietre a D’Orso, a Gramsci.

Decisi allora di tornare in Sicilia, per insegnare, per fare lo scrittore e testimoniare di quella realtà contadina.»

Perché, allora, il ritorno a Milano, una città con la quale, come tu stesso hai detto più volte, non hai avuto un rapporto facile?

«Tornai a Milano quando il mondo in cui avevo creduto e che pensavo di testimoniare era scomparso davanti ai miei occhi e davanti agli occhi di tutti. Si erano verificati grandi movimenti di masse dal Sud verso Nord, che coincisero con la fine della civiltà contadina. Il grande esodo verso l’industria settentrionale mi spinse a fare le valigie per assistere a quella grande trasformazione. Mi sembrava che in Sicilia la storia fosse finita, che si fosse chiuso un capitolo e che al Nord se ne aprisse un altro. In quegli anni c’erano alcune riviste molto attente a quelle trasformazioni, sia dal punto di vista sociale che linguistico: ad esempio, il «Menabò» sollecitava a studiare le commistioni che nascevano dall’incontro dei meridionali con le aree urbane, stimolava l’attenzione verso le nuove koiné che si sarebbero formate. Nel 1968, di fronte al rivolgimento culturale che si stava verifican-do, mi trovai spaesato e spiazzato, perché, provenendo dal mondo contadino, non capivo il linguaggio e la realtà di quella Milano. In molti anni di osservazione e di riflessione capii che non avrei mai potuto narrare di una realtà che non mi apparteneva e di cui non avevo memoria. Quindi l’unico modo per rappresentare quel mondo che non conoscevo era metaforico, rivolgendomi al mio bagaglio di memoria, alla mia storia e alla mia cultura. Cosi, dopo un silenzio di tredici anni, motivato dal momento di spaesamento e di osservazione, viene fuori il secondo libro, Il sorriso dell’ignoto marinato.»

Farei un passo indietro, per ricordare due figure determinanti per la tua cultura, entrambe siciliane, ma rappresentanti di due diverse Sicilie. Che cosa hanno significato per te Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia?

«Devo premettere che io parlo di microcosmi, ma credo che quel che dico possa applicarsi anche a realtà più ampie. Io ho sempre immaginato la la letteratura siciliana -che ha una sua precisa fisionomia, fortemente connotata storicamente e linguisticamente- come divisa in due parti: quella occidentale e quella orientale. Credo che ci sia una linea ideale che divide da una parte, a Ovest, narratori interessati al mondo storico e sociale -perché li son più forti i segni della storia-, dall’altra, a Est, scrittori più portati verso una visione esistenziale e verso una sorta di lirismo -perché il mondo orientale è più compromesso con la natura, una natura spesso violenta qual è, ad esempio, quella delle eruzioni vulcaniche o dei terremoti, con un continuo azzeramento della storia e la necessità di ricominciare sempre daccapo. Penso che questa distinzione sia valida non solo per gli scrittori ma anche per gli altri artisti. Io mi sono trovato a nascere e a vivere al centro di questi due mondi, in una specie di zona di confluenza, in un terreno franco dove c’erano segni labili della storia e segni labili della natura. Per me questi due poli erano rappresentati da Leonardo Sciascia e da Lucio Piccolo. Sciascia lo conobbi quando pubblicai il primo libro, La ferita dell’aprile; mi scrisse invitandomi ad andare a trovarlo. Andare a Caltanisetta fu per me come andare a New York, perché era un mondo completamente diverso rispetto a quello in cui abitavo: per noi che viviamo nella fascia settentrionale della Sicilia è molto più semplice prendere un treno verso il Nord, che esplorare quello che ci sta alle spalle, oltre quella barriera di Appennini rappresentata dai Nebrodi e dalle Madonie. Quindi conoscevo attraverso la letteratura il feudo e le zolfare, ma andando a trovare Sciascia mi accorsi che era una gente e una cultura diverse dalla mia. D’altra parte ho avuto in fortuna di stare vicino a un poeta come Lucio Piccolo, un cugino di Lampedusa, coltissimo, barone, che scriveva poesie altissime. Mi sono trovato, insomma, tra due bastioni, a combattere contro l’uno o contro l’altro.»

Nel 63 esce La ferita dell’aprile: la sintesi, che hai sempre cercato, tra questi due poli di cui parlavi, è già, almeno in parte, realizzata con il primo romanzo?

«Credo di sì. Sin dal primo libro mi sono scoperto una forte tentazione al canto. La ferita è concepita come una ballata, come un poema narrativo, come un romanzo fortemente ritmato. Ma tutto questo e corretto da tante malizie di tipo retorico, come l’ironia, le sprezzature, molte rotture interne e falsetti che ho messo in campo proprio in contrasto con questa propensione alla lirica. Oltretutto i temi trattati non erano per nulla assoluti o esistenziali o idilliaci. Erano argomenti drammatici: ho voluto raccontare con un linguaggio adolescenziale la storia dell’ennesima adolescenza della Sicilia del dopoguerra: la caduta del fascismo, la ricostituzione del partiti, la possibilità di avere una nuova storia sociale, il fallimento di tutto questo e il ritorno all’impostura eterna. È una falsa autobiografia, tanto che io lo considero un romanzo storico.»

Gli anni Settanta per te non sono anni di partecipazione. Eppure, nel ’76 esce Il sorriso dell’ignoto marinaio, da cui però emergono i segni del tempo. Qual è il rapporto tra storia e attualità?

«Questo libro l’ho potuto scrivere solo perché mi ero trasferito a Milano, dove ho potuto osservare la realtà operaia e industriale, e solo perché avevo visto i conflitti sociali, che in quel momento erano molto acuti. Volendo parlare di questo, mi sono rivolto alla storia siciliana e ho descritto un passaggio storico importante come il 1860, una data che tutta la tradizione narrativa siciliana ha trattato. In effetti gli scrittori siciliani si sono sempre chiesti i motivi della propria storia: per questo il tema del 1860 è stato trattato da Verga, da Pirandello, da De Roberto, da Lampedusa, da Sciascia. È quasi un passaggio obbligato. Io l’ho affrontato volendo trattare un argomento che mi stava molto a cuore: che cos’è la storia, da chi è scritta, qual è il dovere e l’atteggiamento dello scrittore e dell’intellettuale di fronte alla storia, in determinati momenti acuti. E giusto e morale, quando fuori le masse sono impegnate in lotte molto accese, che lo scrittore rimanga chiuso nella propria stanza a scrivere di se stesso o di squisitezze? Il protagonista di questo libro, il barone Mandralisca, è investito da questi interrogativi nel momento in cui in Sicilia avvenivano le rivolte popolari. Allora ho voluto raccontare l’atteggiamento di questo studioso, amante di oggetti d’arte, collezionista di quadri e studioso di malacologia, che si trova ad essere testimone di fatti atroci e di massacri.»

La presenza del documento originale, intercalato al racconto, può essere interpretato come il segno di un’insufficienza della narrazione?

«Direi che è un senso di colpa dell’arte nei confronti della storia e della vita. Io sento molto il privilegio della scrittura e il piacere della narrazione, ma anche un bisogno di verità nei confronti della grande menzogna che è la letteratura. Per questo, nella struttura del Sorriso, ho immaginato, insieme all’invenzione, l’inserimento di documenti, per mostrare la verità e la sublime impostura della letteratura legate in un tessuto unitario che desse un quadro complessivo. Raccontare in modo rotondo una storia come quella mi sembrava ingiusto. Ho voluto far veder e il disegno accanto al dipinto finito.»

Un aspetto fondamentale per comprendere la scrittura di Consolo è il linguaggio adottato. Che atteggiamento assume lo scrittore di fronte a questo argomento? A cosa si deve la scelta di quella «plurivocità» di cui ha parlato Cesare Segre?

«Il discorso sul linguaggio è molto complesso. Per quanto mi riguarda credo che ogni scrittore, se appartiene ad aree linguistiche periferiche dove Litaliano è una lingua che si acquisisce -come è stato nel mio caso-, debba inventarsi una lingua, non possedendo quella nazionale. A questo si aggiungono esigenze di tipo estetico-letterario. Da quando cominciai a scrivere io capii che non dovevo scrivere in italiano, proprio perché gli argomenti che volevo affrontare cozzavano con una lingua che parlava d’altro. Quindi volevo adottare una lingua che si opponesse a quella centrale, una lingua, se vogliamo, di contropotere. Questo, ovviamente, non è stato un problema solo mio, ma appartiene alla storia letteraria siciliana e non solo siciliana. Manzoni, quando decide di scrivere i Promessi sposi, un romanzo prettamente lombardo, in lingua toscana, lo fa per ragioni politiche, contro il potere austriaco. L’operazione linguistica del Verga è di segno opposto: rifiuta il toscano e sceglie una lingua altra per fare scoprire una realtà periferica che l’unità italiana ignorava: per questo Verga, prima di scrivere, studiò le tradizioni popolari, si documentò su inchieste parlamentari e no, fu molto colpito dal sondaggio di Sonnino e Franchetti sulle condizioni dell’agricoltura in Sicilia, soprattutto il capitolo finale in cui si parlava del lavoro infantile nelle miniere di zolfo, che fu una rivelazione per tutta l’Italia. Verga, per questo, scrisse in una lingua, come disse Pasolini, irradiata di elementi dialettali. Lo stesso Pasolini, provenendo dal Friuli, dovette affrontare lo stesso problema; non a caso le prime sue opere furono in dialetto e quando si trasferì a Roma scrisse in una lingua particolare, realizzando un processo retorico contrario a quello di Verga che abbassava a livello dialettale la lingua nazionale. Viceversa Pasolini, attraverso la digressione, partiva dalla lingua italiana per inserirvi elementi dialettali. Ci sono due modi per evitare di scrivere in italiano: un processo di irradiazione e un processo di innesto.»

Quando in Italia si parla di espressionismo linguistico nel Novecento si pensa a Gadda. In che termini si pone la tua ricerca linguistica rispetto all’esperienza gaddiana?

«Direi che ha agito non più di tanto, non credo che mi abbia influenzato, anche se, naturalmente, ho letto Gadda con interesse. Credo che l’unico aspetto che ci accomuna è il fatto che sia in Lombardia sia in Sicilia 111

è presente l’elemento spagnolo. Forse certo barocchismo proviene da questo retaggio culturale. Una volta hanno chiesto a Gadda le ragioni del suo barocco: rispose che barocco è il mondo e lui non faceva che rappresentarlo. La stessa tradizione siciliana è barocca, è composita, per nulla lineare e razionale. Brancati, commemorando Giuseppe Antonio Borgese, gli rimproverava di non aver praticato il barocco sino in fondo. Parlando del barocco siciliano, Brancati disse che è una linea retta che uscendo da un ghirigoro rientra subito in un altro ghirigoro. Questo significa che esiste la consapevolezza nel voler rappresentare una realtà e una tradizione che è in sé barocca.»

Alla ribellione contro la lingua e contro la storia, si aggiunge in Consolo una opposizione rispetto ai generi letterari acquisiti. Il sorriso dell’ignoto marinaio, come è stato detto, è un romanzo che distrugge il romanzo.

«Sì. Io ho sentito in un certo senso la colpa di scrivere. Per questo ho cercato di negarmi sempre a qualsiasi tipo di inquadramento. Il sorriso ha una struttura così rotta, franta, è un assemblaggio di elementi talmente di- versi, che pensavo che il lettore potesse sentirsi frustato ad ogni pagina. Soprattutto per certo linguaggio presente nelle parti narrative, un linguaggio in negativo, cioè talmente mimetico e ironizzato che vuole negarsi nel momento in cui nasce. Cercavo di fare la parodia del linguaggio erudito dell’Ottocento. Inoltre il documento storico, diversi livelli linguistici e alla fine le scritte a carbone, che sono quanto di più sintetico, duro e incisivo si possa immaginare. Era un modo di sottrarsi al romanzo storico leggibile di fila, e quindi il tentativo di richiedere al lettore volenteroso di partecipare alla ricreazione del romanzo.»

Una costante dei libri di Consolo è la presenza, in diverse forme dell’immagine, del documento iconografico: Il sorriso parte da un quadro di Antonello, Lunaria contiene addirittura un corpus di riproduzioni ico-nografiche, Retablo ha per protagonista un pittore contemporaneo calato in ambiente settecentesco. Che significato ha questo rapporto con l’immagine?

«Forse la consapevolezza dell’insufficienza della parola e un bisogno di icasticità e di visualità. Nel Sorriso il Leitmotiv del quadro di Antonello si presenta in termini opposti: in un primo momento come presenza positiva, poi in senso rovesciato. In Retablo già il titolo appartiene alla categoria pittorica: «retablo» significa polittico, cioè insieme di storie raccontate in più scomparti. È un termine che si estende anche al teatro; in Cervantes «retablo» significa proprio teatrino. Io ho preso lo spunto da questa suprema ironia cervantina che richiama il senso dell’arte come impostura. Inoltre il protagonista è un pittore: il segno del falso storico che ho voluto rappresentare è proprio nel fatto che un pittore vivente assume vesti settecentesche.»

Fabrizio Clerici ha raccontato, in un’intervista, il pretesto che ha dato spunto al libro: un viaggio in Sicilia realmente accaduto…

«Una volta ci siamo trovati a Palermo per un fastoso matrimonio della nobiltà cittadina, a cui indegnamente ero stato chiamato a fare da testimone. Dopo la cerimonia abbiamo fatto un viaggio, con Clerici e altri, percorrendo l’itinerario classico di tutti i viaggiatori stranieri dal Settecento in poi. Da Palermo si approdava a Segesta, testimone della grecità, a Selinunte, poi ad Agrigento, spingendosi a volte fino a Siracusa, per fare il giro completo dell’isola. Fu quel giro a suggerirmi un libro che raccontasse di un viaggiatore lombardo in Sicilia. Ho scelto Clerici, che è di origine lombarda ed è un pittore tra il surreale e il metafisico. Inoltre in anni lontani aveva dipinto un quadro dal titolo «Confessione palermitana», dove comparivano le damine settecentesche di uno scultore che lavorava gli stucchi, il Serpotta, accanto alle quali aveva riprodotto gli scheletri delle catacombe dei Cappuccini di Palermo. Tutti questi elementi mi hanno spinto a inserire la figura di Clerici come protagonista del libro. Del resto Clerici e un personaggio già visitato dalla letteratura, essendo apparso in un libro di Savinio su Milano, Ascolta il tuo cuore città, in cui l’autore individua in Clerici un personaggio stendhaliano.»

In Retablo si raggiunge una sorta di sintesi tra l’elemento illuministico, rappresentato da Clerici, e la coralità siciliana barocca.

«Direi di si. La storia racconta di un personaggio, Clerici, innamora-to, non corrisposto, di Teresa Blasco, una fanciulla bellissima, secondo le testimonianze storiche rimaste, figlia di un militare spagnolo e di una siciliana. Nella realtà Teresa sposa Cesare Beccaria. Quindi, nella mia immaginazione, questa vicenda rappresenta l’incontro tra la ragione illuminista e la poesia della ragazza. Dall’incontro emerge la figura di Manzoni, di cui Teresa è la nonna, avendo generato, con Cesare, Giulia Beccaria. Il senso era questo: l’unione tra logica e irrazionalità. Clerici si allontana dalla cultura illuminista per pene d’amore; incontra in Sicilia un ex-frate, Isidoro, in preda anch’egli al delirio d’amore. Allora intraprendono insieme, come don Chisciotte e Sancio Panza, un viaggio per la Sicilia. L’intento di Clerici è di prendere le distanze dalla donna, immettendosi, lui dice, in una dimensione di «stasi metafisica», senza però riuscirci. Ma soprattutto è travolto dalla vita, quindi si crea questa tensione tra la ragione e la poesia.»

Torniamo indietro: in Lunaria (1985) come si combinano i richiami a Lucio Piccolo e a Leopardi?

«In effetti la dedica è molto importante: «A Lucio Piccolo primo ispiratore, con ‘L’esequie della Luna’. Ai poeti lunari. Ai poeti.» Lucio Piccolo, l’ho già detto, era un bravissimo e purissimo poeta scoperto da Montale, che aveva esordito nel 56, prima del Lampedusa. Le cronache letterarie si occuparono subito di questo signore eccentrico, barone, che esordiva già in età matura. Poi, però, fu commessa una sorta di ingiustizia nei suoi confronti. Quando esplose il fenomeno del Gattopardo, scritto dal cugino, se ne senti quasi come schiacciato, perché ogni volta che si parlava di lui veniva citato come il cugino di Lampedusa. Questo lo amareggiò molto e una volta, come racconta Sciascia, disse che era Lampedusa il suo cugino e non viceversa. In effetti la critica italiana non gli ha mai reso omaggio, mentre all’estero è molto tradotto. In anni lontani aveva intrattenuto corrispondenze con poeti stranieri importanti, come Yeast e Ezra Pound. Era un uomo di una cultura sterminata, aveva vissuto sempre appartato ed era molto autocritico. Il mio libro, Lunaria, è stato scritto in omaggio a lui, perché aveva scritto un’operetta in prosa che era una sorta di canovaccio da cui voleva ricavare un balletto. Infatti aveva mandato quel canovaccio a Ilde-brando Pizzetti che poi non ne fece nulla. Il tema di queste Esequie della Luna è la caduta della luna, è un tema leopardiano. In una poesia, Spavento notturno, Leopardi dice di un sogno in cui, appunto, la luna era precipitata. Io riprendo questo argomento facendone un’opera teatrale. In realtà ero molto disgustato per certa romanzeria di consumo che si faceva in quegli anni e che purtroppo continua a farsi. Allora ho voluto spingermi oltre Il sorriso dell’ignoto marinaio, proponendo un’opera in cui venisse eliminata tutta quella parte che è la radice del romanzo, la parte diegetica, riducendo all’osso la descrizione con brevi didascalie. La mia preoccupazione era che l’opera fosse più vicina alla poesia, con un rovesciamento di ruoli, per cui le parti scritte in versi sono più prosastiche, mentre le didascalie in prosa sono più ritmate e rimate. Ancora una volta era quindi un libro scritto in polemica rispetto all’industria culturale.»

A proposito dell’ultimo libro, Le pietre di Pantalica, alcuni critici hanno avvertito una sorta di sentimento nostalgico che lo pervade. Tu accetti questa osservazione?

«Non credo che ci sia nostalgia. Il libro è strutturato in tre parti, «Teatro», «Persone», «Eventi». Non so dove si possa avvertire questa nostalgia. Non credo certo nella terza parte, che è la più diaristica, la più violenta: si fonda sui miei ritorni in Sicilia di questi anni, sulla constatazione di un degrado, di un processo di imbarbarimento e di atrocità. Nella prima parte ho voluto raccontare gli ultimi bagliori dell’epopea contadina, a partire dall’arrivo degli Americani sino agli anni Cinquanta, il tentativo fallito di avere una riforma agraria e una maggiore giustizia sociale. Il mondo contadino non era assolutamente un mondo felice, per cui non credo se ne possa nutrire nostalgia. Tuttavia cerco di dimostrare che c’erano alcuni valori che si sono perduti: un senso immediato della realtà, senza schermi, e un’alta considerazione della vita umana. Credo che nel processo di imbarbarimento d’oggi sia avvenuto innanzitutto un distacco dalla realtà, per cui non se ne ha più la percezione. Tutta la storia della civiltà, secondo me, è contrassegnata da un oscillare continuo di accostamento e allontanamento dalla realtà. Nei momenti di distanziamento si verifica quella che noi chiamiamo alienazione, che ci costringe a guardare delle false realtà: momenti storici come quello che stiamo vivendo mi fanno pensare al ritorno dentro la caverna platonica, dove ci sono gli uomini che guardano le loro ombre sulle pareti della caverna credendo che quella sia la realtà, mentre la realtà è alle loro spalle. L’altro tema è la perdita del valore della vita umana, che oggi, osservandola dalla Sicilia, mi pare svilita in tutti i sensi. Allora ho parlato delle violenze siciliane, della mafia, in un anno preciso in cui sono successe atrocità incredibili. Era l’estate del 1982, dove un delitto si susseguiva all’altro. In luglio c’era la festa della patrona, santa Rosalia: io ho assistito alla processione, a cui era presente anche il prefetto Dalla Chiesa, incontro Camilla Cederna, che doveva intervistare lui e sua moglie. Quando sono tornato a Palermo, in settembre, il prefetto e la moglie erano stati uccisi. Si è trattato di un anno terribile, in cui sono state uccise più di cento persone. Ho voluto raccontare il degrado di questa città, ma anche di Siracusa, che è un luogo che appartiene a tutti, una città di grande valore civile e culturale, circondata da una enorme fascia di industrie dove interi paesi sono stati evacuati perché nascevano bambini deformi.»

Come sono stati strutturati, nell’insieme, i diversi testi, in gran parte concepiti come estravaganti?

«La prima parte, «Teatro», è un nucleo narrativo unitario che avevo concepito come romanzo storico e dopo abbandonai perché non mi interessava più come genere. Quindi ho utilizzato solo una parte di questo roman-zo, che ho sforbiciato, perché mi importava allontanare nel tempo quella civiltà, senza rappresentarla ravvicinata. Poi ho raccolto altre cose che avevo scritto, ma era un periodo in cui guardavo e pensavo con quegli stessi occhi. Quindi ho messo in scena delle persone di quel mondo, come Lucio Piccolo o l’etnologo Antonino Uccello, che rappresenta il personaggio portante di tutto il libro, poi Leonardo Sciascia e Buttitta. A questo ho aggiunto il diario che ho tenuto durante i ritorni in Sicilia. Mi sembra che, più che racconti, il libro, per gli slittamenti che esistono tra una sezione e l’altra, per i rimandi, abbia un’unità e una struttura molto aperta ma anche coerente. Il sigillo del libro è dato dall’ultimo racconto, un racconto-verità, desunto da un fatto di cronaca realmente accaduto, che si intitola «Memoriale di Basilio Archita». È un racconto che si svolge in pieno oceano su una nave greca, dove vengono scoperti dei clandestini kenioti che vengono gettati a mare in pasto agli squali, per decisione del capitano e degli ufficiali di bordo. Sono stato molto colpito da questo fatto e ho voluto riprodurlo immaginando che a bordo ci fosse un mozzo di origine siciliana, Basilio Archita, che, dopo essere sbarcato al Pireo, raccontasse questo delitto terribile, come testimone. Ho voluto dire che questo processo di imbarbarimento non è solo in Sicilia, ma sta all’origine della nostra civiltà che, come tutti sappiamo, ci viene dalla Grecia.»

All’inizio del racconto dedicato a Sciascia hai posto come epigrafe una sua frase che dice: «Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta della ragione.» Questa affermazione è valida anche per te?

«Sì, certo. Sciascia, però, quando parla della sconfitta della ragione pensa soprattutto all’aspetto storico e sociale: parla dell’inquisizione, dei fallimenti politici, delle offese all’uomo. Io porto la sua affermazione alle estreme conseguenze e penso alla disgregazione della ragione come follia. Una componente che è stata poco sondata dalla narrativa siciliana è proprio la follia del siciliano. Per questo ho paragonato la realtà siciliana a una tempesta alla quale è estremamente difficile sopravvivere. Quando ci si salva si approda, secondo me, a una sorta di maturazione anticipata. Ho paragonata la maturazione di cui parla Pirandello nel Fu Mattia Pascal («Così l’anima mia venne a maturazione ancora acerba…») a quei frutti che si producono artificiosamente fuori stagione in Sicilia e che si chiamano verdelli. Si portano le piante di limone, nell’agosto inoltrato, sull’orlo della morte, privandole dell’acqua, le foglie rischiano l’essiccazione e sono sul punto di cadere. Quando l’albero è «patuto», come si dice, viene immessa l’acqua nel mezzo degli agrumeti e l’albero fiorisce di colpo, mette la zagara e immediatamente cresce il frutto, un frutto fuori tempo, profumatissimo e gustosissimo che si chiama verdello. Per il siciliano è la stessa cosa: arriva all’orlo della morte e, se riesce a sopravvivere, acquista una saggezza prematura, una disperata intelligenza e una dolorosa consapevolezza.»

Pensi che oggi persistano, nell’ambito della letteratura prodotta in Sicilia, alcune caratteristiche tipiche che si possono definire siciliane a tutti gli effetti?

«Fino alla mia generazione è esistita. Adesso c’è una sorta di uniformazione. Io, negli anni settanta, ho fatto per anni il lettore per Einaudi e mi sono accorto che c’è stato un momento di passaggio da una scrittura a un’altra. Avevo chiesto a Einaudi di occuparmi soprattutto di letteratura meridionale. C’erano scrittori che in quel periodo erano portatori di realtà sociali ben precise, poi, passando a generazioni più giovani, notavo che i dattiloscritti che arrivavano da Palermo erano sempre più uguali agli altri. Come è avvenuta l’uniformazione linguistica, è venuta l’uniformazione dei temi. Cadeva l’interesse verso il mondo esterno, si tendeva sempre più a parlare dei propri problemi. Inoltre da una scrittura di conquista, una scrittura-scrittura, si passava a una specie di trascrizione di un parlato uguale per il Meridione come per il Nord. Le piccole culture si stanno distruggendo, ma è un processo di omologazione che avviene dappertutto, in Occidente attraverso la forza dell’economia e all’Est per forza di carri armati. Mi sono trovato una volta a Palermo a un convegno internazionale di scrittori. C’erano due scrittori emblematici del cosiddetto socialismo reale, Evtusenko e Kundera. Naturalmente non si amavano e lo mostrarono subito. Ma il primo a provocare fu Evtusenko: disse che gli astronauti sovietici gli avevano detto che dallo spazio le piccole patrie non si vedevano, si vedevano solo le grandi terre, i grandi continenti, alludendo al fatto che la Cecoslovacchia dall’alto non esisteva. Kundera rispose che è probabile che dallo spazio non si vedano le piccole patrie, ma dagli oblò dei carri armati si vedono benissimo. È questo il tema doloroso di Kundera, la sparizione della patria boema.»

Domande del pubblico.

Lei ha citato molti nomi di autori siciliani, ma non ha parlato di Gesualdo Bufalino. Che opinione ha di questo scrittore?

«Lo conosco benissimo, ma lo considero uno scrittore che non appartiene in modo totale alla tradizione siciliana. E un autore, secondo me, che si rifà un po’ a certa scrittura degli anni Trenta, di tipo centrale, rondista, i cui esponenti maggiori, per intenderci, erano Emilio Cecchi e Cardarelli, prosatori d’arte. In lui non vedo sperimentazione, la sua è una scrittura che appartiene, sia pure in modo magistrale, al codice nazionale, non c’è una parola che non sia nel vocabolario italiano, anche se si tratta di una scrittura di livello molto alto ed elegante. Quando cita una parola in dialetto la mette tra virgolette o in corsivo e le sue tematiche assolute non appartengono alla tradizione letteraria siciliana. Per questi motivi Bufalino potrebbe anche essere nato a Roma.»

Che rapporto c’è per lei tra la Sicilia come piccola patria e il suo tentativo di recupero della ricchezza culturale e linguistica della sua terra?

«Ci sono due modi di guardare alle piccole patrie. Un modo regressivo, per cui ci si chiude dentro al grembo materno senza crescere al mondo dell’agorà e della discussione: quindi il compiacimento della chiusura. Per me le radici, le storie e la cultura locale servono come metafora, come metro per misurare il resto del mondo. Faccio un esempio emblematico per essere più chiaro. C’era un poeta siciliano della fine dell’Ottocento, Alessio Di Giovanni, figlio di un notaio, che una sera rimase ammaliato dal canto in siciliano di un carrettiere, uno di quei canti che somigliano molto alle nenie arabe. Da allora si mise a studiare il mondo siciliano dialettale, scrivendo anche romanzi e poesie in siciliano. Quando uscirono I Malavoglia, rimproverò all’autore di avere scritto quel libro in italiano e si propose a Verga come traduttore in siciliano del romanzo. Naturalmente Verga si oppose. Quello di Alessio Di Giovanni era un modo compiaciuto di guardare al sicilianismo, e in questi casi non è difficile arrivare a chiusure assolute e a forme politiche molto dubbie: non per nulla questo Di Giovanni confluì nel movimento provenzale di Mistral che era molto di destra. Per me non è compiacimento del localismo, ma è misura del mondo data dalla propria cultura e dalle proprie radici.»

Il suo secondo libro è uscito a tredici anni dal primo. Pietre di Pantalica è apparso un anno dopo Retablo. I suoi tempi di lavoro sono cambiati o sia mettendo a frutto quanto ha fatto in passato?

«Prima avevo molti più dubbi, Forse, adesso, tante preoccupazioni sono cadute. Ma sento anche l’urgenza di dire alcune cose che prima non sentivo la necessità di comunicare. Nell’ultimo libro ho voluto ribadire lo

stesso discorso di Retablo con un linguaggio diverso, in termini molto più chiari. L’ho messo assieme, lavorando molto, proprio per riproporre quel discorso della scrittura con altre parole. Ma anche per mostrare che, al di là del barocchismo, in Retablo c’erano argomenti di fondo che mi stavano a cuore. Il tema di fondo, quindi, rimane uguale: cioè certa cultura e certa civiltà che nel mondo d’oggi si stanno perdendo.»

Che sentimenti nutre rispetto alla società letteraria d’oggi: non sente di compromettersi anche lei nell’industria culturale?

«Finora ho potuto rimanere appartato, rinunciando ad aderire alla società letteraria, negandomi. Dal primo al secondo libro sono passati tredici anni. Il sorriso è stato quel che si dice, in termini molto volgari, un successo editoriale, i critici ne hanno parlato moltissimo. Sull’onda di quel libro avrei potuto scrivere tanti altri romanzi uguali o simili, ma mi sono ritirato, fino a pagare con l’oblio questo mio silenzio. Nell’85 ho pubblicato un libretto che era la negazione del romanzo e del suo consumo. Adesso sento la necessità di scrivere di più. Oggi non è più cosi facile starsene appartati, anch’io subisco quelle che sono le dittature dell’industria e dei mezzi di comunicazione. Anch’io vado per librerie a fare presentazioni, anch’io mi nono assoggettato, con malagrazia e con molte remore, alle leggi della pubblicità e del consumo. Comunque ho cercato almeno di non perdere dignità e classe, di non arrivare a certi spettacoli degradanti. Oggi la letteratura, come la politica o la religione, è spettacolo. Le sorti nostre si decidono sulla base di spettacoli televisivi come quelli delle elezioni americane.»

Come può un siciliano vivere a Milano?

«Le posso rispondere con un’altra domanda: come può un siciliano oggi vivere a Palermo? È terribilmente difficile. Quando vado a Palermo e incontro Sciascia, il quale mi dice del suo dolore e della sua pena di stare in una città e in una terra come quella, mi accorgo di quanto sia atroce vivere li. Ma oggi è altrettanto terribile vivere a Roma e forse in tutta Italia. Ma credo che per i siciliani, quando potevano scegliere, come me nel 68, c’erano due modi di uscire dal loro paese: c’era una corrente che li portava a Roma e una corrente che li spingeva a Milano. Questo non era casuale, dipendeva da due modi di concepire il mondo: non per nulla Brancati approdò a Roma, mentre Vittorini scelse Milano. Milano era l’opposto della Sicilia, era la città della organizzazione sociale, mentre noi venivamo da una terra di disgregazione e di disordine atavico. Quando, nel 68, ho scelto Milano, l’ho fatto pensando che a Milano ci fosse un progetto sociale e culturale.

Oggi questa speranza è fallita e mi costa moltissimo rimanere a Milano. Ho detto, fra virgolette, che Milano è oggi la città più volgare d’Italia perché da Milano parte il messaggio pubblicitario, lì si organizza il messaggio che riduce il resto d’Italia in grandi masse di consumatori di oggetti inutili. Ma è volgare anche perché ci sono le case editrici, le case di moda, regno della futilità, i giornali, le televisioni. Eppure, se mi trovo a immaginare una città in cui mi piacerebbe abitare, non so pensare ad altre città se non a Milano. Quando ci si sradica a trentacinque anni, come è capitato a me, si finisce per non appartenere più a nessuna terra. Io vado spesso in Sicilia, ma quando arrivo mi arrabbio e non vedo l’ora di tornare a Milano; quando sono a Milano mi arrabbio con Milano e cerco di tornare in Sicilia.»

Lei crede che la letteratura debba avere soprattutto un compito sociale?

«Credo che lo scrittore abbia il dovere di essere estremamente critico anche in una ideale società perfetta. C’è un modo di dire dei tedeschi, riferito a scrittori come Böll o Enzesberger: si dice che sono scrittori che hanno sporcato il nido, perché parlano male del loro paese. Ma io credo che sia questo lo scopo della letteratura, sporcare il nido. I politici non lo fanno certo, sporcano eventualmente le coscienze. Ma soprattutto penso che sia questa la funzione del romanziere, perché il romanzo è uno strano ibrido, una unione di discorso logico e di discorso poetico. Ora, io dico che i poeti, i fanciulli e i re non hanno questo dovere proprio perché mancano dell’aspetto logico, che implica il contesto di cui facciamo parte. Nel momento in cui parliamo degli altri, facciamo un discorso critico e oppositivo. Perciò questo non è possibile ai bambini, né ai poeti, i quali non sono chiamati a fare i conti con il discorso logico. Ma neppure chi ha il potere possiede questa facoltà logica, perché non può andare contro i propri interessi. Per me il romanziere che non esercita la critica è uno scrittore di corte e perciò non esercita l’opposizione, perché ambisce ad essere abbracciato dal rе.»

Vincenzo Consolo a Pantalica

Avec le regretté Vincenzo Consolo à Pantalica (Sicile), dont j’ai eu l’honneur d’être le traducteur à quelques reprises et dont j’ai créé la page sur Wikipédia. Une pensée àCaterina. Ce devait être l’été 88. Merci à Giorgio Longo d’avoir retrouvé cette image.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Consolo

Bella, la verità

ISIDORO, dono dell’ alma e gioia delle carni, spirito di miele, verdello della state, sugello d’ oro, candela della Pasqua, battaglio d’ ogni festa, sposo d’ un giorno e sempre disiato, Rosalia che t’ ha donato il core si squaglia per la brama, col ricordo di te rimane incatenata. Ah, bagascia!, dici, lo so. E sua madre pure! Bagascia, sì, all’ apparenza, ma per il bene nostro, tuo e mio. Bella, la verità. Isidoro, monaco smonacato per amore, uomo sbocciato con tardanza, fiumara turbinosa d’ autunno, foco che sprizza in cima del vulcano, tu, nella volontaria povertate, nella sicurezza del paglione, nel profumo e nel ristoro della chiesa, nella serenitate del convento, tu non capivi la laida miseria, i pericoli mortali di due femmine, una vedova e una vergine, nel vicolo fetoso dove mi vedesti, ed io ti vidi, per la prima volta. D’ acchito non mi piacesti, lo confesso. In primo, perch’ ero presa da un giovine ambulante, biondo e rizzuto come un san Giovanni, ch’ ogni giorno arrivava sopra un asino pantesco adorno di specchietti, di nastri e di cianciàne, e con potente voce, modulata, bandeggiava spàragi, cime, bròccoli e finocchi. E guardi e complimenti e regalìe d’ ortaggi salivano dalla strada alla finestra, dentro il panàro e in volo sopra l’ aere. In secondo, perch’ eri torvo, nero come un san Calogero e chiuso nel nero della barba, storto per le bisacce, incerto nella tonaca d’ albagio che ti ballava sul secco delle ossa. Brutto, eri brutto, Isidoro. Io e mia madre ne ridevamo tanto. Ma la notte che scappasti dal convento, dopo che ti tagliasti quei peli in faccia di porco ragusano, che ti sgrasciasti nella pila e t’ appressasti a me che già dormivo, ah, Isidoro, Dio benedica, io subito m’ accorsi che la bellezza tua stava nascosta. Bella, la verità. La mattina, mentre tu ronfavi, alla finestra, guardando l’ Immacolata dell’ altarino sulla cantonata in faccia, infilando nel dito un anello, che più non tolgo mai, feci giuramento: “Isidoro è l’ unico e vero sposo mio, per l’ eternitate”. E recisi una ciocca di capelli e l’ offrii alla Madonna spargendola nel vento, siccome fanno le monache che si sposano con Dio. E io monaca sono, Isidoro mio, monaca per amore del ricordo più bello e incorrotto, monaca per amore dell’ amore, in clausura d’ anima per te, per te, fino alla morte. Chè mai prima di quella notte io provai il Paradiso, nè mai per l’ innante proverò. Per grazia tua, Isidoro, Dio benedica. Bella, la verità. E dopo quella notte, per un mese e passa non volli più lavarmi, sciogliere l’ essenza, disperdere l’ odore tuo sparso nel mio corpo. Con gran dispetto del signor marchese che, dalla partenza tua per il Vallo di Mazara in compagnia del cavaliere di Milano, ci tolse, me e la madre mia, dal vico malfamato e ci portò in palazzo. “Lavati”, mi diceva “e lavati!”. “No, no e no!” gli rispondevo battendo a terra lo scarpino. E il marchese allora, rassegnato, al momento d’ uscire per la passeggiata, mi spruzzava essenze di bergamotto e di jasmino. Monaca, dicevo, in clausura d’ anima, d’ amore, e il monastero mio è questo gran palazzo in cui dimoro, tenuta al pari d’ un bigiù, nell’ agio e nello sfrazzo, vesti e cibarie sopraffine a tinchitè, ora nel quartierino mio a scrivere questa lettera per te. Lettera, memoria o testamento, prima ch’ io lasci questa citate di Palermo, incontro a un destino che solo Dio sa. ;-3MA NON è la mia mano a far scorrere la penna sulla carta. Io vivo, sento, ascolto il core mio e parlo, e ciò che dico, è la mano innocente di don Gennaro Affronti a calarlo sulla carta, in forma di segni a china, di scrittura. Don Gennariello, artista un tempo molto rinomato, ch’ ha girato per corti e per teatri di tutto questo mondo, s’ è ridotto in Palermo per insegnare il canto. E l’ ha insegnato a me, chè il signor marchese che mi tiene, scoprendomi gran dote nella gola, ha voluto ch’ io divenissi una cantante e così debutterò fra qualche giorno in una capitale, prima donna seria nella Vergine del Sole del Cimarosa. Don Gennariello m’ ha insegnato l’ arte, tutte l’ astuzie del mestiere, ed egli a poco a poco è divenuto per me il padre che non ho, e pure madre, chè quella mia, la naturale, presa nel cortiglio di signore sdillinchiose e dei loro sdillinchiosi cavalieri, non ha più tempo di badare a me. Io sono dunque ormai creatura di don Gennaro. Il quale, meschino, da caruso, fu mutilato della sostanza sua mascolina per esser tramutato in istromento dolcissimo di canto. E ha avuto ricchezza, onori e risonanza, ma gli è mancata la cosa più importante della vita: l’ amore, come quello nostro, Isidoro mio. Mi dice: “Ah, come t’ avrei adorata, Rosalia, se fossi stato uguale come gli altri!”. E ancora, sospirando: “C’ est la vie: chi canta non vive e chi vive non canta”. E mi guarda, alla vigilia del mio inizio, con gran malinconia. “Siamo castrati, figlia mia”, aggiunge, “siamo castrati tutti quanti vogliamo rappresentare questo mondo: il musico, il poeta, lo scrittore, il pintore… Stiamo ai margini, ai bordi della strada, guardiamo, esprimiamo, e talvolta, con invidia, con nostalgia struggente, allunghiamo la mano per toccare la vita che ci scorre per davanti”. Ha ragione, ha ragione don Gennaro! Così fanno, allungano le mani, questi artisti. Così il vecchio abate Meli, che a Villa Giulia, sbucando avanti a me all’ improvviso da un cespuglio, tocca, sospira e va, declamando poesie. Così il cavalier Serpotta, lo scultore plastico, quando il marchese mi portò da lui per farmi fare le pose per la statua della Verità: al posto dello stucco, plasmava me, con insistente mano. Ahuffa, vah. Non voglio dirti, ma i rischi che c’ erano nel vico ci sono pure qua, coi galantomi. Ma io vivo solo nel ricordo di te e per te, Isidoro. Monaca mi feci e monaca resto nel cuore e nelle carni, finchè posso. Il signor marchese, poveretto, già vecchio, affaticato, s’ accontenta ch’ io viva nel palazzo, di guardarmi e di mostrarsi con me in società. Gli altri, cicisbei o babbaluci, li tengo a bada, e come!, non mi chiamassi se no Guarnaccia Rosalia e non avessi avuto un uomo come Cicco Paolo Cricchiò, ai voti tramutato in Isidoro. E così continuo a chiamarlo, perchè nome troppo bello e perchè sotto questo nome lo conobbi. Bella, la verità. Isidoro, io ti vidi folle per Palermo al tuo ritorno dal viaggio, ti vidi alla Marina da dentro la carrozza, ancora qualche volta sulla strada da dietro le gelosie del palazzo. So, so che per tutti i mesi che durò il viaggio, notte e giorno, in tutte l’ avventure, i mali passi, nel rischio della vita, fra gente bona o pure fra briganti, sotto il sole o le stelle, in fondachi o locande, non facevi che sognare, invocare me, la tua Rosalia. E il cavaliere Clerici racconta che sei stato picciotto valoroso, accorto e ingegnoso. Nello scansare ostacoli, sventare trappole, imboscate, ridurre all’ amistà ladri di passo e truci grassatori. Tu che da monaco vendevi bolle dei Luoghi Santi pei viaggi, bolla vivente fosti per il cavaliere, e più efficace. Nel trovare l’ uscita a ogni intoppo. Come a Selinunte, dopo che al cavalier pintore furarono la sacca con dentro carte, pennelli, carboni e acque tinte, nell’ ingegnarti a squagliare sul foco pallettoni a lupara e farne un bastoncino a punta pel disegno. Ma subito, al ritorno, perdesti la ragione. Ossesso ti facesti, cane randagio e questuante di pietà. Perchè la Rosalia tua era scomparsa. E apparecchiasti casotto, spettacolo per i vichi, le strade e le piazze di Palermo. In pianto rotto sul monte Pellegrino davanti all’ alabastro della Santa; in possessione, in furia dell’ Inferno in San Lorenzo alla scoperta che la Verità ignuda del cavalier Serpotta era la copia del sembiante mio. E l’ urla e lo schiamazzo davanti all’ Oratorio, e l’ accorrere del padre Guardiano che riconobbe in te il frat’ Isidoro fuggito dal convento, ladro dell’ onze delle bolle, e che chiamò i gendarmi. E fu la Vicarìa. Povero Isidoro. Non fosse stato pel signore di Milano, pel cavaliere Clerici, amico del marchese e amico mio, che pagò ogni debito e pure pel riscatto, saresti ancora ai ferri. ;-3ORA sei libero, Isidoro, libero, solo e disperato, per l’ assenza di me, pel tradimento e l’ affronto mortale che credi ch’ io ti feci. M’ ammazzeresti, son certa, nel caso mi trovassi. Male faresti, Isidoro, male, ammazzeresti la Rosalia tua che t’ ama e t’ è fedele, che t’ ha lasciato solo per amore. Bella, la verità. Cos’ è l’ amore in dentro la miseria? Un fiore delicato, una pomelia bianca e avorio dentro in un pantano, neve immacolata nel fervore del luglio. Dura un sospiro, un attimo, si corrompe e muore. E il nostro, così breve, intenso e risplendente? Io vidi nel nero vico dove nacqui innumeri fanciulle infiammarsi d’ amore, maritarsi e subito odiare, cariche di figli e strette dagli stenti, l’ uomo tanto amato, ed essere odiate. Avere insulti, fiati di vino, patimenti, colpi di legno e sfregi di coltello. Finire sfatte al Càssero Morto o fora dalle mura della Kalsa e appestate morire a lo spedale dello Spasimo. Ah, io mai, io mai! Far finire nell’ odio e nel dolore il nostro amore. Fu per questo che scappai, ch’ accettai questa parte dell’ amante, questa figura della mantenuta. Bella, la verità. E ora che la sai, la verità, se la capisci, fatti saggio, Isidoro, ritorna virtuoso. Chiedi perdono al padre Guardiano, rientra nel convento. Saperti ancora monaco, mi dona contentezza. Monaco tu e monaca io, nel voto e nel ricordo del nostro grande amore. Addio, Isidoro, io parto, io parto. Addio. E per l’ ultima volta, come quella notte: dolce, sangue mio.

VINCENZO CONSOLO

La Repubblica, 28 luglio 1985

Un gioco di specchi

Giuliano Gramigna

Lunaria è un cuntu, una narrazione (tecnicamente), a dispetto dell’elenco dei personaggi e della struttura a scene? […] Il dilemma, posto che sia essenziale, non è ancora sciolto. Il lettore apre il libretto, e subito incontra: «Città caduta affranta, misericordia di quiete dopo il travaglio, silenzio, pace». Di li a poco, una voce recita: “Origine del tutto, / fine di ogni cosa, / eco, epifania dell’eterno, / grembo universale, / nicchia dell’Averno, / sosta pietosa, oblio». In qualche modo, l’orecchio può cogliere un’eco del coro dei morti nello studio di Federico Ruysch. La citazione, meglio: la criptocitazione, volentieri dedotta da testi famosi, risulta una componente significativa di Lunaria. Più avanti, il Viceré che parla dietro il manichino, inciamperà con mirabile anacronismo nel Cimitero marino di Valéry (la piana che palpita di scaglie», gli «uccelli bianchi, tanti fiocchi», che «predano» la superficie del mare…). I cerusici, chiamati a diagnosticare i “desvanecimientos” del Viceré, rifanno il verso un po a Molière ma anche al dottor Azzeccagarbugli. Non mancherà anche un’entrata di Pirandello. Tutto ciò vuol dire qualcosa. L’accensioni i rimandi ad altre opere, più o meno evidenti, qui sembra preordinata a soffocare fin dall’inizio qualunque slancio fabulatorio ossia dinamico; a fomentare piuttosto un gioco di specchi moltiplicatorio e immobilizzante. Terrificato dal primo raggio di luce che entra nella sua camera, il Viceré si lamenta: «No, no, no… Avverso giorno, spietata luce, abbaglio, città di fisso sole, isola incandescente.. Porfirio, Porfirio, torcia di catrame, selvaggio figlio di terre inospitali, lucifero crudele, ahimè, i miei nervi nudi, le mie vene, la mia pelle, i miei occhi». La sintassi rincalza – con il dominio quasi assoluto della frase nominale con la sequela delle apposizioni – il rifiuto, quasi ribrezzo, del moto, del cambiamento, insomma della narrazione. Nell’auspicio più profondo del Viceré, tutto dovrebbe restare fermo, in un nodo di assenza, di svenimento. Ha visto in sogno, come nei versi leopardiani, cadere la Luna dal cielo, lasciandovi una nicchia, un buco. In effetti, in una contrada innominata della Sicilia, su cui regna il Viceré, la Luna viene giù a pezzi, spaventando i contadini. Un frammento è portato a corte, oggetto di disputa dotta da parte degli accademici; finché una cerimonia lustrale, ancora dei contadini, non farà riapparire la Luna in cielo. Al Viceré, dubitoso della propria e altrui consistenza, non resterà che rivolgerle un ultimo saluto: “cuore di chiara luce, serena anima, tenera face, allusione, segno, sipario dell’eterno». Questa pantomima “verbale”, immaginata per una Sicilia possibilmente settecentesca, in effetti fuori tempo, assume nella sua struttura fragile, direi perfino divertita, valori di opposizione astronomica che sono, alla base, di opposizione metafisica: il Sole contro la Luna la necessità imperiosa, violenta della vita, dell’agire, contro l’estinzione, il non-essere. La Luna è pura iscrizione siderale, dietro la quale, per poco che si frantumi o cada, si scopre il vuoto, il niente. Questo niente, che sta sotteso alla favola del libretto, è dirò così rammendato da un verbalismo sfrenato, ostentatorio nel suo eccesso, che adibisce latinismi e ispanismi, barbarità dialettali, rotondità barocche, figurazioni di un’estetica del vuoto un po’ manganelliane (dico come riferimento…). Il lettore vede ricomparire moduli e processi già degustati in un precedente libro di Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio. Là era la Storia, dichiarata vacua e inscrivibile se non per mano del potere; qui l’intimazione o il sospetto di non-esistenza investe l’intera realtà umana, o almeno ciò che ne può apparire a un Viceré, manichino del potere. Altro è il rapporto che mantengono istintivamente con il mondo, con la Luna, i contadini, li abitatori delle ville, i terragni», forze, realtà animali incomprensibili.

(Corriere della sera, 15 maggio 1985)

Oratorio