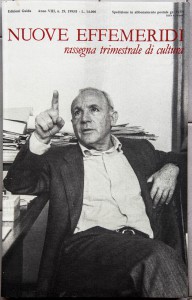

a cura di Annagrazia D’Oria

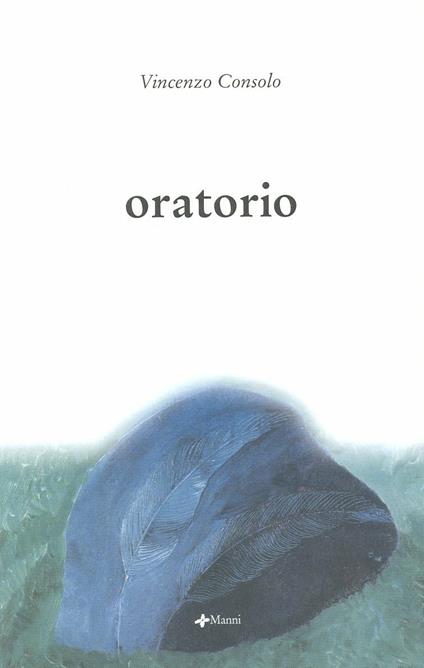

La pubblicazione di Oratorio presso le edizioni Manni e un incontro a Milano in un’atmosfera tutta siciliana (la signora Caterina ha gentilmente offerto autentico latte di mandorla preparato in casa; sulla scrivania palpitavano pagine di appunti su una donna della Sicilia) sono state occasioni per questa breve intervista a Vincenzo Consolo. Di seguito anticipiamo il “Prologo” da Catarsi in Oratorio, a giorni in libreria.

Oggi la lingua letteraria è quella nazionale del linguaggio televisivo. Viene comunque usata dalla maggior parte degli scrittori: alcuni (pochi) la usano in maniera strumentale con un chiaro intento di opposizione, altri l’accettano per conformismo, come unica possibilità di esistere nel mercato. Tu che cosa pensi? Quali sono le tue idee sulla narrativa italiana?

In questo nostro tempo si è rotto il rapporto tra testo letterario e contesto situazionale e quindi non è più possibile adottare le forme de romanzo tradizionale (oggi si producono e si consumano cosiddetti “romanzi” che non hanno più nulla da spartire con la letteratura); non è più possibile raccontare in una prosa comunicativa, usare una lingua che è divenuta povera, rigida (la famosa nuova lingua italiana come lingua nazionale di cui ci ha detto Pasolini), una lingua priva di profondità storica, invasa dal potere dei media e del mercato.

C’è una soluzione per continuare a scrivere?

Oggi, l’unico modo per rimanere nello spazio letterario da parte di uno scrittore è quello di scrivere non più romanzi, ma narrazioni. Dico narrazione nel senso in cui l’ha definito Walter Benjamin. In Angelus Novus, nel saggio sull’opera di Nicola Leskov, Benjamin fa una precisa distinzione tra romanzo e narrazione. La narrazione, dice, è un genere letterario preborghese affidato all’oralità (racconti orali erano la Bibbia, i poemi omerici). Per ragioni mnemoniche, la prosa allora prendeva man mano forma ritmica, poetica. Nella narrazione insomma è assente quello che Nietzsche chiama “spirito socratico”.

Che cosa intende per “spirito socratico”?

Cos’è? È la riflessione, il ragionamento, la “filosofia” che l’autore mette in campo interrompendo il racconto. Questo è avvenuto, cioè l’irruzione dello spirito socratico, ci dice Nietzsche, nel passaggio dalla tragedia antica di Eschilo e di Sofocle alla moderna tragedia di Euripide. Questo è avvenuto nella nascita del primo grande romanzo della nostra civiltà occidentale, nel Don Chisciotte. “Il povero don Chisciotte aspira a un’esistenza mitica, ma Sancio lo riporta coi piedi per terra, introducendolo violentemente nella sua realtà, grazie alla quale era nato un nuovo genere: ‘il romanzo” scrive Américo Castro in Il pensiero di Cervantes. Ora, nella narrazione moderna o postmoderna, non è che si ritorni all’antica tragedia o al mondo mitico, ma si riflette, si commenta o si lamenta non in forma diretta, comunicativa, ma in forma espressiva, vale a dire indirettamente, vale a dire metaforicamente. Questo significa accostare la prosa alla forma poetica, contraendo la sintassi, verticalizzando la scrittura, caricando di significati le parole e caricando la frase di significante, di sonorità.

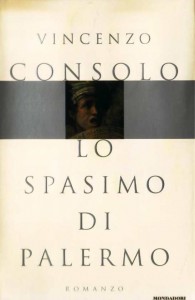

Ho espresso questa mia concezione della narrativa nel saggio La metrica della memoria e l’ho messa in pratica in tutti i miei libri narrativi, ma soprattutto nell’ultimo, Lo spasimo di Palermo ed anche, in senso metaforico, nell’opera teatrale Catarsi.

Parlaci di Catarsi…

E’ messo in scena, in quest’opera, un Empedocle contemporaneo (con riferimento, certo, a quello di Hölderlin) nel momento estremo del suicidio e nell’estremità spaziale del cratere dell’Etna. Momento e spazio che non permettono più comunicazione, frasi, parole, ma soltanto urla o suoni bestiali. Antagonista di Empedocle, il giovane suo allievo Pausania, ipocritamente invece continua a comunicare con un immaginario pubblico della cavea, si fa insomma falso messaggero, impostore. In tutti i miei libri, dicevo sopra, a partire da La ferita dell’aprile, e quindi ne Il sorriso dell’ignoto marinaio e negli altri vi sono degli “a parte”, brani in cui s’interrompe il racconto, il tono si alza, la prosa si fa ritmica.

Insomma un cantuccio come i cori della tragedia manzoniana, un intervento liberatorio della poesia che ha ancora una forza…

Sì, sono questi insomma dei cantica o Cori, digressioni lirico-poetiche, commenti non filosofici ma lirici. La filosofia per me consiste nel creare un testo che sia un iper-testo, che abbia cioè in sé rimandi, citazioni, espliciti o no. Ne Il gran teatro del mundo di Calderon, gli attori, all’inizio del dramma, indossano in scena i costumi e quindi cominciano a recitare. Questa invenzione mi aveva colpito e quindi in Lunaria, un’altra mia opera teatrale, ho capovolto li gesto: gli attori alla fine della rappresentazione si spogliano dei costumi in scena. Il senso è la fine dell’illusione. Dell’illusione necessaria, che dura il tempo di una rappresentazione teatrale o della lettura d’una poesia e che ci difende dall’angoscia dell’esistenza e dalla malinconia della storia. Finita l’illusione, c’è il ripiombare nella dura realtà. Che per noi moderni è diventata insopportabile, e scivoliamo quindi nell’alienazione o nella violenza. Soltanto i greci avevano una grande capacità di sopportazione della realtà.

Torniamo agli scrittori, al linguaggio, ma soprattutto al legame con la propria terra. Nel tuoi libri a Sicilia è una realtà viva e concreta, metafora del mondo e delle sue leggi ingiuste e violente…

Allora ci sono scrittori che chiamerei di tipo orizzontale, nel senso che essi possono parlare indifferentemente di qualsiasi luogo. E sono spesso anche grandi scrittori come Stevenson, Conrad, Hemingway o Graham Greene, per fare solo alcuni nomi. Ci sono scrittori invece che non sanno o non possono staccarsi dal luogo della propria memoria, con questo luogo devono fare i conti, di questo luogo fanno metafora. Per tanti scrittori, ed anche per me, questo luogo è la Sicilia. La quale è un’isola terribilmente complessa. Ha una complessità storico-culturale dovuta alle varie civilizzazioni che in essa si sono succedute. La presa di coscienza della sua complessità è stata la ricchezza e insieme la dannazione degli scrittori siciliani.

C’è un esempio importante dell’ineludibilità del tema Sicilia, ed è quello di Verga. Lo scrittore divaga per meta della sua vita, affronta temi cosiddetti mondani e scrive in un impacciato italiano. A Milano, nel 1872, avviene la sua famosa crisi e, nella crisi, “sente il bisogno di risalire alle origini e risuscitare le memorie pure della sua infanzia”., Il bisogno al ritornare con la memoria “al mondo intatto e solido della sua terra” scrive Sapegno. E inventa un “italiano irradiato di dialettalità”

, come dice Pasolini. Ogni scrittore siciliano ha declinato dunque la Sicilia in modo diverso. Detto semplicisticamente, in modo storicistico o esistenziale. Verga ha una concezione metastorica, una visione fatalistica della condizione umana, e si è parlato quindi di fato greco, ma in Verga non avviene assoluzione della colpa, non c’è liberazione. Per verga, bisognerebbe piuttosto parlare di fatalismo islamico. “Quel che è scritto è scritto” recita il Corano.

E la Sicilia di Pirandello?

Pirandello ha interpretato la complessità della condizione siciliana, complessità che provoca smarrimento, perdita di identità. Riguardo a Pirandello bisognerebbe piuttosto parlare di grecità. Nel teatro greco c’era il Prosopeion o Prosopon, ch’era insieme la maschera e la faccia, ma anche il modo come gli altri ti vedono.

Il Prosopon Pirandello l’ha trasferito nel mondo siciliano: non sai chi sei, sei di volta in volta colui che gli altri decidono, sei uno, nessuno e centomila; sei poi costretto, nel gioco sociale, a portare la maschera…

E negli altri scrittori siciliani?

La concezione esistenziale e insieme determinista che, partendo da Verga passa per Pirandello contraddetta da una versi fino a Lampedusa, è contraddetta da una forte linea storicistica, che da De Roberto, per Brancati e Vittorini, arriva fino a Sciascia. Nella concezione metastorica di

Lampedusa c’è una forte ambiguità. L’autore del Gattopardo doveva chiudere i conti, secondo me, con De Roberto, con Viceré (De Roberto dice, contraddicendo Verga: non ce nessun mondo dei vinti. Nella storia siciliana ha vinto sempre il cinismo. l’opportunismo, il trasformismo della classe dominante, dei nobili. vincitori sono sempre loro, mentre i perdenti e gli eternamente ingannati e sfruttati sono i popolani). Lampedusa dunque scrive un romanzo storico con una visione positivista del mondo. Afferma che dalle classi sociali di volta in volta ne emerge una, si raffina man mano nel tempo, arriva alla perfezione (estetica, culturale), quindi decade, tramonta, si spegne come si spengono le stelle in cielo. E quindi emerge un’altra classe (ineluttabilmente insomma alla nobiltà succede la borghesia). C’è una sorta di meccanicismo, di determinismo in questa concezione. Ai leoni e ai gattopardi devono necessariamente succedere gli sciacalli (che diverranno gattopardi a oro volta), ai Salina devono succedere i Sedara. Con questa sua concezione, Lampedusa assolve la classe a cui apparteneva, la nobiltà feudale, principale responsabile di tutti i mali della Sicilia. E assolve anche i borghesi mafiosi alla Sedara: era ineluttabile che questi arrivassero a potere, il loro emergere, è un esito del determinismo storico (con buona pace di “quell’ebreuccio”, di Marx, di cui Salina non ricorda il nome).

E Sciascia?

Sciascia, da illuminista, non accetta nessun meccanicismo nella storia, storia in cui le responsabilità dei mali sociali sono da attribuire al potere, alla sua volontà. Da qui i suoi primi temi illuministi sulla pena di morte, sulla tortura o l’impostura de ll consiglio d’Egitto e di Morte dell’inquisitore, da qui i suoi romanzi polizieschi, necessitati dalla contingenza in Sicilia, in Italia, del potere politico degenerato, dei legami tra potere politico e mafia, dei delitti e dele. stragi del potere politico-mafioso. Ma i romanzi polizieschi di Sciascia sono singolari, opposi ai romanzi polizieschi classici: non vi si arriva mai all’individuazione dell’assassino o degli assassini perché i romanzi di Sciascia sono polizieschi politici. L’individuazione degli assassini comporterebbe l’indagine e quindi la condanna del potere di se stesso. S’e mai visto un potere politico che condanna se stesso? Parliamo dei tuoi libri. In tutti ci sono dei temi fissi: la storia, la riflessione sul potere, sull’emarginazione, sull’oppressione dei deboli, sull’impegno politico e civile dell’intellettuale e usi sempre una lingua particolare, ricca di metafore. Quali sono le tue radici culturali?

Dopo questa lunga premessa parliamo anche di me, un poco, non tanto, come invece vuole di sé Zavattini.

Sono nato come scrittore nel ’63 e già dal primo libro mi sono mosso con la consapevolezza della letteratura, soprattutto della siciliana, di cui abbiamo sopra discorso, che mi aveva preceduto e di quella che si stava svolgendo intorno a me. Mi sono mosso con una precisa scelta degli argomenti da narrare (stori-co-sociali) e del modo in cui narrarli.

Sono nato, biologicamente, in una zona di confluenza del mondo orientale e del mondo occidentale della Sicilia, di incrocio vale a dire tra natura e storia. Potevo quindi optare per l’oriente, per i disastri dei terremoti dello stretto di Messina e delle eruzioni dell’Etna, optare per la violenza della natura ed affrontare temi metastorici, esistenziali, temi verghiani insomma. Ho optato invece per il mondo occidentale, dove sulla natura prevalgono i segni forti della storia. E sono approdato a Cefalù (con I sorriso dell’ignoto marinaio), che era per me la porta del gran mondo palermitano, del mondo occidentale.

Ho voluto narrare argomenti o temi storico-sociali e lo stile da me scelto non è stato comunicativo, non ho adottato una scrittura di tipo illuministico o razionalistico, ma lirico-espressiva con l’assunzione o innesto di parole o formule di lingue del passato che nel dialetto siciliano si sono conservate (dico del greco, latino, arabo, francese o spagnolo). Al contrario degli scrittori che immediatamente mi precedevano, scrittori illuministi o razionalisti (Moravia, Morante, Calvino o Sciascia, quest’ultimo a me più vicino), mi collocavo nella linea sperimentale, quella che, partendo da Verga, giungeva a Gadda, Pasolini, Mastronardi, Meneghello, D’Arrigo..

Ho voluto compiere insomma un azzardo, far convivere cioè argomenti storico-sociali con un linguaggio lirico-espressivo. Questa convivenza era nella realtà rappresentata da due personaggi, un poeta e uno scrittore: Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia.

Hai scritto: “Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e si articola come la storia di una continua sconfitta della ragione”.

Ma, alla fine, i tuoi libri non comunicano una sconfitta al lettore, bensì una passione civile, l’esortazione ad usare sempre di più, anche se amaramente, anche se sconfitta, la ragione.

E questo fin dal primo romanzo… ” primo mio romanzo, La ferita dell’aprile, di formazione o iniziazione, è di personale memoria (il Dopoguerra, la ricostituzione dei partiti, le prime elezioni regionali in Sicilia, la vittoria del Blocco del popolo, la strage di Portella della Ginestra, le elezioni del 48 e la vittoria della Democrazia cristiana…), un racconto scritto in una prima persona che non ho mai più ripreso.

Ho quindi immaginato e attuato il mio progetto letterario che è rappresentato principalmente da una trilogia – Il sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo- che riguarda tre momenti cruciali della nostra storia, il Risorgimento, il Fascismo, gli anni Settanta, con la contestazione e il terrorismo, fino agli anni Novanta, con le due stragị politico-mafiose di Palermo, le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Stragi di cui quest’anno, in questo bel nostro tempo di governo di centro-destra, ricorre il decennale. Anno e governo che s’inaugurano con gli atroci fatti di Genova.

Vincenzo Consolo

Prologo

Un velo d’illusione, di pietà,

come il sipario del teatro,

come ogni schermo, ogni sudario

copre la realtà, il dolore,

copre la volontà.

La tragedia è la meno convenzionale,

la meno compromessa delle arti,

la parola poetica e teatrale,

la parola scritta e pronunciata.’

Al di là è la musica. E al di là è il silenzio.

Il silenzio tra uno strepito e l’altro

del vento, tra un boato e l’altro

del vulcano. Al di là è il gesto.

O il grigio scoramento,

il crepuscolo, il brivido del freddo,

l’ala del pipistrello; è il dolore nero,

senza scampo, l’abisso smisurato;

è l’arresto oppositivo, l’impietrimento.

Così agli estremi si congiungono

gli estremi: le forze naturali

il deserto di ceneri, di lave

e la parola che squarcia ogni velame,

valica la siepe, risuona

oltre la storia, oltre l’orizzonte.

In questo viaggio estremo d’un Empedocle

vorremmo ci accompagnasse l’Empedokles

malinconico e ribelle d’Agrigento,

ci accompagnasse Hölderlin, Leopardi.

Per la nostra inanità, impotenza,

per la dura sordità del mondo,

la sua ottusa indifferenza,

come alle nove figlie di Giove

e di Memoria, alle Muse trapassate,

chiediamo aiuto a tanti, a molti,

poiché crediamo che nonostante

noi, voi, il rito sia necessario,

necessaria più che mai la catarsi.

Tremende sono le colpe nostre

e il rimorso è un segno oscuro

o chiaro che in questa notte spessa

tutto non è perduto ancora.

In questo viaggio estremo d’un Empedocle

vorremmo ci accompagnasse Pasolini,

il suo entusiasmo, il suo oracolo, la sua invettiva.

Ci accompagnasse l’urlo di Jacopone,

la chiara nudità, il gesto largo,

che tutto l’aere abbraccia, l’armonia,

del soave mimo, del santo mattaccino.

1 Pasolini, Affabulazione

da Catarsi in Oratorio, 2002