RISORGIMENTO E LETTERATURA

IL ROMANZO POST-RISORGIMENTALE SICILIANO

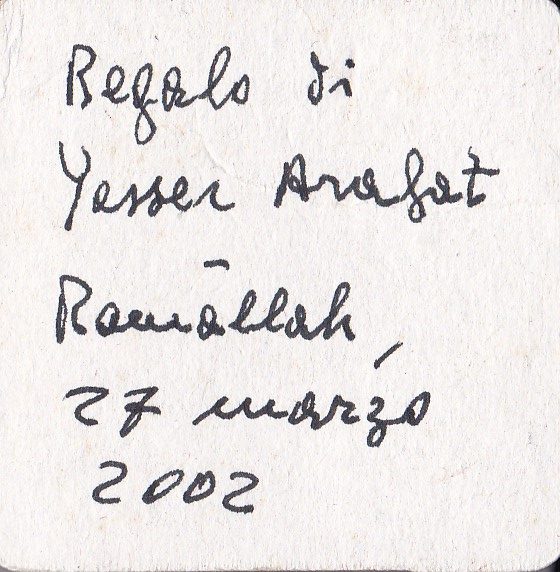

(letto all’Università del Connecticut il 1° maggio 2002

pubblicato in “Italian culture” XXI – 2003 Michigan State University Press

pag. 149-163 tradotto in inglese da Norma Bouchard

letto alla Biblioteca della Camera dei Deputati, 2011

pubblicato nella rivista italiana della facoltà di Lingue dell’Università Nazionale di Cordoba, Argentina, pag. 117-130, nel 2011

Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt,

Terra antiqua, potens armis atque ubere glebae;

Oenotri coluere viri: nunc fama minores

Italiam dixisse, ducis de nomine, gentem.

(Esiste una terra, Esperia i Greci la chiamano,

terra antica, potente d’armi e feconda di zolla;

gli Enotri l’ebbero, ora è fama che i giovani

Italia abbian detto, dal nome di un capo, la gente).

(1-Virgilio – Eneide libro III, versi 163-166 )

Ahi, serva Italia, di dolore ostello,

nave senza nocchiere in gran tempesta,

non donna di provincia, ma bordello !

(2-Dante Alighieri -La Divina Commedia – Purgatorio Canto VI – versi 76-78)

Di quell’umile Italia fia salute,

per cui morì la vergine Camilla,

Eurialo e Turno e Niso, di ferute

(3-Dante Alighieri – La Divina Commedia – Inferno Canto I -versi 106-108)

Italia mia, benché il parlar sia indarno

a le piaghe mortali

che nel bel tuo corpo sì spesso veggio,

piacemi almen che’ miei sospir sian quali

spera ‘l Tevere e l’Arno

e ‘l Po, dove doglioso e grave or seggio.

(4-Francesco Petrarca – Le Rime – CXXVIII – versi 1-6)

O patria mia, vedo le mura e gli archi

e le colonne e i simulacri e l’erme

torri degli avi nostri,

ma la gloria non vedo,

non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi

i nostri padri antichi. Or fatta inerme,

nuda la fronte e nudo il petto mostri.

Oimè quante ferite,

che lividor, che sangue!

(5-Giacomo Leopardi – Canti – All’Italia -versi 1-9)

Si potrebbe continuare formando una vasta antologia poetica in cui l’idea o l’ideale dell’Italia, come unità di terra, di popolo, di lingua, di cultura è stato vivo e presente molti secoli prima che l’unità politica italiana si concretizzasse.

I versi sopra riportati dell’Eneide di Virgilio appartengono a un poema concepito in gloria dell’Italia, di Roma, della gens Julia, di Ottaviano Augusto. Dalla fine dell’impero romano, dalla frantumazione dell’Italia in varie regioni o città stato, dalle invasioni straniere e dalle guerre che dilaniano quell’antica terra, non è nei poeti, da Dante in poi, che rimpianto dell’antica grandezza, dolore per l’infinita decadenza, invettiva nei confronti dei responsabili di tanta miseria. Nasce allora da questo rimpianto, dolore e furore l’idea di una rinascita, del Risorgimento, il movimento di pensiero e il processo politico che culmina con l’Unità del 1861, ma che ha i suoi sviluppi ancora con la terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto e con la conquista di Roma del 1870. Ha un’origine letteraria dunque l’ideale del Risorgimento, ma diviene processo politico con l’età napoleonica. Si riferisce esso certo alla Rivoluzione francese, come rivolta contro l’assolutismo e l’affermazione dei principi di Libertà, Uguaglianza, Fraternità, dei principi di democrazia vale a dire nel futuro statuto nazionale. Alla Rivoluzione francese si riferisce l’ideale risorgimentale e quindi anche alla Rivoluzione e all’indipendenza americana. Il termine risorgimento ha la sua matrice nel Rinascimento, il secolo d’oro italiano, ma rimanda forse ancora a un archetipo religioso, alla Resurrezione del Cristo. Ma, scrive Gramsci, “Nasce nell’800 il termine ‘risorgimento’ in senso più strettamente nazionale e politico, accompagnato dalle altre espressioni di ‘riscossa nazionale’: che è un’idea, un ideale non più o non solo poetico, ma intellettuale, di pensatori, di politici che cospirano, lottano per liberare l’Italia dalle dominazioni straniere, restituire alla sua Unità, monarchica, come l’ha voluta e ottenuta Cavour, o repubblicana, come l’ha desiderata Mazzini.

E il popolo? Il popolo soprattutto nel Meridione, nel Regno borbonico delle Due Sicilie, il popolo soprattutto dopo le insurrezioni del 1848, ha inteso i termini Risorgimento, riscossa e riscatto, non o non soltanto in senso di liberazione nazionale, ma di liberazione, riscatto sociale: liberazione dalla schiavitù feudale in cui le masse dei contadini erano state tenute nel sistema economico di tipo feudale; liberazione dalle miserie urbane in cui si trovavano i popolani di città come Napoli o Palermo; liberazione per tutti dalla miseria, malattie, ignoranza.

Era questo il popolo in cui era penetrato, intorno agli anni Cinquanta, il messaggio degli intellettuali, dei politici. Quel popolo, quella plebe che prima

aveva gioito, ballato e applaudito intorno ai palchi in cui erano stati impiccati o ghigliottinati i protagonisti della Rivoluzione napoletana del 1799, patrioti come Francesco Caracciolo, Eleonora Fonseca Pimentel, Mario Pagano, Domenico Cirillo… “In tutta la sua storia posteriore, fino alla sua definitiva caduta, in tutti i momenti di pericolo, si sente nella monarchia (borbonica), l’attesa, trepida di speranza, che si ripeta il miracolo del 1799 e dal suolo napoletano prorompano a salvarla contadini e lazzari e briganti” scrive Benedetto Croce in Storia del Regno di Napoli.(6) Quei contadini, quei lazzari che, ancora nel 1857, affrontano e sopraffanno i soldati della spedizione del mazziniano Carlo Pisacane, quei soldati che erano approdati nel Salernitano, presso Sapri, per liberare le masse popolari. Il Pisacane, sopraffatto, si uccide.

“Eran trecento, eran giovani e forti, / e sono morti!” è il ritornello della poesia La spigolatrice di Sapri (7) di Luigi Mercantini.

Ma in Sicilia la situazione era diversa, più gravi essendo nell’isola le condizioni di sfruttamento e di miseria delle classi popolari. Il Risorgimento come riscatto sociale era quindi penetrato nelle classi popolari, nelle plebi di città e nei contadini e zolfatari dell’interno dell’isola.

Una insurrezione avvenne il 4 aprile del 1859 nel centro storico di Palermo, nel convento della Gancia; un’altra seguì dopo due giorni a Messina: tutte e due furono ferocemente represse. Ma la rivoluzione esplose, da lì a poco,l’11 maggio del 1860, allo sbarco di Garibaldi e dei Mille a Marsala dai due vapori Lombardo e Piemonte, salpati da Quarto, presso Genova.

A Salemi, Garibaldi assunse la dittatura col motto “Italia e Vittorio Emanuele”. Ai mille garibaldini partiti da Quarto, si aggiunsero man mano i volontari, i “picciotti”, sicché alla conquista o liberazione dell’isola, l’esercito garibaldino ammontava a cinquantamila soldati.

Durante la campagna siciliana esplodono subito le contraddizioni, il conflitto tra i due modi di intendere il Risorgimento: quello popolare, come rivoluzione e riscatto sociale; e quello borghese e intellettuale, come liberazione dalle dominazioni straniere del paese, come unità politica sotto forma di repubblica o di monarchia.

Man mano che i garibaldini procedevano, di battaglia in battaglia, nella liberazione della Sicilia dal giogo borbonico, qua e là in vari paesi o villaggi avvenivano rivolte popolari contro le locali classi egemoni, contro i borghesi proprietari terrieri, usurpatori di terre demaniali. E i garibaldini dovevano accorrere per reprimere queste forme di jacquerie . É stata questa la pagina più drammatica e dolorosa di tutta l’epopea risorgimentale. “É da studiare la condotta politica dei garibaldini in Sicilia nel 1860, condotta politica che era dettata da Crispi: i movimenti di insurrezione dei contadini contro i baroni furono spietatamente schiacciati e fu creata la Guardia Nazionale anticontadina;

è tipica la spedizione repressiva di Nino Bixio nella regione catanese, dove le insurrezioni furono più violente” scrive Gramsci (Il Risorgimento) (8).Ad Alcara Li Fusi, a Prizzi, Licata, Randazzo, Linguaglossa, Biancavilla e soprattutto a Bronte scoppiarono queste rivolte. Rivolte di contadini e braccianti contro i cosiddetti civili (sorci o cappelli venivano chiamati). “Implacabile la reazione del Governo garibaldino, che nel catanese inviò una spedizione al comando di Bixio, il quale prometteva di dare un esempio tremendo avvertendo: ‘o voi rimanete tranquilli o noi in nome della Giustizia e della Patria nostra vi distruggiamo come nemici dell’umanità’, e infatti restaurava l’ordine con pugno di ferro, riducendo i contadini alla ragione coi consigli di guerra e le fucilazioni sommarie”.

Sulle due rivolte, di Alcara e di Bronte, parleremo più avanti per i riflessi che esse hanno avuto in ambito letterario.

Le contraddizioni fra le due visioni o concezioni del Risorgimento in Sicilia, le si vedono già nel libro-memoria del garibaldino piemontese Giuseppe Cesare Abba, Da Quarto al Volturno-noterelle di uno dei Mille,(9) libro agiografico, intriso spesso di retorica, ma che qua e là ha delle smagliature per cui s’intravvede la cruda realtà.

“13 maggio. Salemi. Una donna, con panno nero giù sulla faccia, mi stese la mano borbottando.

Che cosa? – dissi io.

Staio morendo de fame, eccellenza!

Che ci si canzona qui? Esclamai: e allora un signore diede alla donna un urtone, e mi offerse da bere, un gran boccale di terra. Fui lì per darglielo in faccia: ma accostai le labbra per creanza, poi piantai lui per raggiungere quella donna. Non mi riuscì di trovarla”(10) scrive Abba e ancora oltre, e più significativamente: “ Mi sono fatto un amico. Ha ventisette anni, ne mostra quaranta: è monaco, e si chiama padre Carmelo. Sedevamo a mezza costa del colle, che figura il calvario con le tre croci, sopra questo borgo, presso il cimitero. Avevamo in faccia Monreale, sdraiata in quella sua lussuria di giardini; l’ora era mesta, e parlavamo della rivoluzione. L’anima di padre Carmelo strideva. Avrebbe voluto esser uno di noi, per lanciarsi nell’avventura col suo gran cuore, ma qualcosa lo trattiene dal farlo.

Venite con noi, vi vorranno tutti bene.

Non posso.

Forse perchè siete frate ? Ce n’abbiamo già uno. E poi, altri monaci hanno combattuto in nostra compagnia, senza paura del sangue.

Verrei, se sapessi che farete qualcosa di grande davvero: ma ho parlato con molti dei vostri, e non mi hanno saputo dire altro che volete unire l’Italia.

Certo; per farne un grande e solo popolo.

5

Un solo territorio…In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre, soffre: ed io non so se vogliate farlo felice.

Felice! Il popolo avrà la libertà e le scuole…

E nient’altro! Interruppe il frate: – perchè la libertà non è pane e le scuole nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi Piemontesi; per noi, qui, no.

Dunque, che ci vorrebbe per voi?

Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori grandi e piccoli, che non sono soltanto a Corte, ma in ogni città, in ogni villa.

Allora anche contro di voi frati, che avete conventi e terre dovunque sono case e campagne!

Anche contro di noi; anzi, prima che contro d’ogni altro. Ma col Vangelo in mano e colla croce. Allora verrei. Così è troppo poco. Se io fossi Garibaldi, non mi troverei, a quest’ora, quasi ancora con voi soli.

Ma le squadre?

E chi vi dice che non aspettino qualcosa di più ?

Non seppi più che rispondere e mi alzai.”(11)

Qualcosa di più aspettavano da quella rivoluzione le squadre dei contadini, dei picciotti che s’erano uniti ai Mille di Garibaldi. Aspettavano Libertà e Giustizia, ripristino dei loro diritti da sempre conculcati, liberazione dallo sfruttamento dei feudatari e dei loro rappresentanti nel feudo, che erano i soprastanti, i gabelloti, i campieri, quelli che sarebbero diventati i capi della mafia rurale.

Compiutasi l’Unità d’Italia, formatosi lo Stato monarchico, sorse subito, nelle plaghe meridionali del Regno, e soprattutto nel ceto popolare di Sicilia un sentimento di delusione per le aspettative, le speranze tradite di un cambiamento sociale. Nel nuovo stato unitario le condizioni dei contadini e dei braccianti nonché migliorare, erano, se possibile, peggiorate, per nuove tasse, dazi e balzelli che gravavano sul ceto popolare, per l’obbligo della leva militare, che durava cinque anni…In più, contadini e braccianti, avevano visto tornare al potere i nobili e i borghesi di prima, i trasformisti di sempre, e constatato che con il nuovo Regno nulla nella sostanza era cambiato. La delusione e il malcontento fecero riesplodere in Sicilia i ribellismi. Nel 1866 a Palermo. Ribellione di 30/40 uomini in armi che durò sette giorni e mezzo e che fu repressa dal generale piemontese Raffaele Cadorna. Scrive il marchese di Torrearsa, esponente della destra moderata “É un fatto che non bisogna ritenere come esplosione accidentale e come conseguenza delle mene dei frati e dei reazionari. Niente affatto: per me è il logico risultato della profonda demoralizzazione delle masse che non mancherebbe di accadere altre volte, se una causa occasionale ne offrisse nuovamente il destro”.(12)

E la causa si presentò ancora nel 1893, con il diffondersi questa volta del messaggio socialista, e con i fatti dei Fasci dei lavoratori, che non possono più

6

ascriversi a un ribellismo istintivo, ma a una precisa consapevolezza di lotta da parte di contadini e zolfatari. Anche i Fasci, i loro scioperi e le loro manifestazioni, furono ferocemente repressi dalle forze dell’ordine statali.

Il Governo di Roma, di mentalità piemontese, di cavouriana borghesia conservatrice, ignorava i problemi del Regno, soprattutto delle plaghe meridionali. Esso doveva amministrare un Paese di 23 milioni di abitanti, in prevalenza rurale e povero, arretrato. Dei 23 milioni di abitanti, 17 milioni erano analfabeti; soltanto il 2,4% sapeva parlare in italiano. 25 anni dopo l’Unità l’Istituto geografico militare potè fornire al Governo una misura definitiva del territorio nazionale (286.588 chilometri quadrati). La classe dirigente dunque, nei primi decenni dell’Unità, del nuovo Regno, si trovò di fronte a un Paese sconosciuto, completamente ignoto soprattutto nella periferia, nel Meridione, in quello che era stato il dispotico e corrotto Regno borbonico delle due Sicilie e in parte anche lo Stato pontificio. É allora in questo periodo che si sentì la necessità di avviare le prime inchieste, pubbliche e private. Inchieste soprattutto, dopo il 1870, sui fenomeni sociali, che i fatti della Comune di Parigi avevano messo in evidenza; fenomeni che avevano dato i loro segni, come abbiamo visto nei ribellismi del 1860, nel ’66 e ancora con i moti della tassa sul macinato, con la renitenza alla leva e con l’incrudelire del brigantaggio. Il quale aveva due facce o nature: una populista, giustizialista, robinoodiana; l’altra reazionaria, mafiosa, di un banditismo vale a dire al servizio della classe dominante, dei feudatari per controllare e sfruttare i contadini. Vengono dunque fatte le prime inchieste pubbliche: Relazioni intorno alle condizioni dell’agricoltura – Atti del Comitato dell’inchiesta industriale – Atti della Commissione per la statistica sanitaria. Nel 1875 e ’76 si svolgono le due più famose inchieste in Sicilia, una pubblica, parlamentare, e l’altra privata: Inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia e Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. Due inchieste in Sicilia: perchè dalla Sicilia arrivavano le relazioni, le notizie più preoccupanti sulle condizioni dei contadini e degli zolfatari. L’una, quella ufficiale, era di taglio ministeriale, da ministero degli Interni e della Giustizia; l’altra, di taglio più politico-sociale, se non umanitario. Dell’inchiesta dei due studiosi Franchetti e Sonnino, di questi due conservatori illuminati, quello che aveva colpito di più l’opinione pubblica nazionale era stato il capitolo supplementare dell’inchiesta, dal titolo Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane: si alzava per la prima volta un velo su una terribile realtà pressoché sconosciuta e l’Italia ne rimaneva inorridita. Inorridita rimaneva anche per un velo che si alzava su un altro fenomeno siciliano: quello della mafia. Già nel 1838 don Pietro Ulloa, procuratore generale a Trapani, aveva inviato al ministro della Giustizia una relazione sullo stato economico e politico della Sicilia, in cui vien fuori l’organizzazione ch’egli chiama

”fratellanza”, e trent’anni dopo, con la rappresentazione della commedia I mafiusi della Vicaria di Rizzotto e Mosca (13), si chiamerà Mafia. “Vi ha in molti paesi delle Fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza riunione, senz’altro legame che quello della dipendenza di un capo, che qui è possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di proteggere un funzionario, ora d’incolpare un innocente. Il popolo è venuto a convenzione con i rei. Come accadono furti, escono dei mediatori ad offrire transazioni pel recupero degli oggetti rubati. Molti alti magistrati coprono queste ‘fratellanze’ di un’egida impenetrabile…”(14) così scriveva Ulloa nella sua relazione.

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Sonnino e Franchetti, dove si diceva di questa specificità siciliana della malavita, della mafia, molti intellettuali l’hanno accolta come una diffamazione dell’Isola, e soprattutto l’etnologo Giuseppe Pitrè e lo scrittore Luigi Capuana. Quest’ultimo scrive un pamphlet contro l’inchiesta dei due studiosi, un saggio dal titolo La Sicilia e il brigantaggio(15).

A quel tempo risale la convinzione in alcuni sicilianisti o nazionalisti oltranzisti, che ogni volta che si mettono in luce i gravi problemi siciliani o italiani, soprattutto problemi di mafia o di corruzione politica, si infanga il buon nome dell’Isola, si nuoce al Paese. Questo sosteneva nel passato il primo ministro Giulio Andreotti quando si scagliava contro il cinema neorealista di Rossellini o di De Sica, sostenendo che i panni sporchi si lavano in famiglia, che voleva dire non si lavano mai. Questo sostiene oggi il primo ministro Berlusconi accusando i serials televisivi, che hanno per argomento la mafia e che vanno sotto il nome de La Piovra, che nuocciono all’economia del Paese: nasce così la cosiddetta Questione meridionale. Questione che dal Fascismo sarà occultata e che riemergerà in tutta la sua drammaticità nel Secondo Dopoguerra. E gli intellettuali, gli scrittori che avevano sognato l’Unità d’Italia, l’avevano sentita come un impegno morale, prima che politico, tramandato dai grandi poeti del passato; gli intellettuali e gli scrittori che avevano anche indossato la camicia rossa dei garibaldini, come Giuseppe Cesare Abba, loro, o i loro figli e nipoti, come hanno reagito di fronte a un Risorgimento che non era quello ideale a cui avevano aspirato? Scrivono essi, con i loro racconti e romanzi, una contro-storia d’Italia, una storia anti-risorgimentale che si può declinare di volta in volta come denuncia di un mancato cambiamento politico e sociale, del trasformismo delle classi dominanti, del tradimento degli alti ideali risorgimentali, dell’immiserimento, nella cinica pratica politica, dei principi democratici. Si può ancora declinare come revanscismo o rimpianto dei vecchi ordini di potere, rimpianto del distrutto regno borbonico. E ancora, in una visione metastorica, in cui ogni volontà o azione ai fini di un cambiamento sociale non è che inganno, poiché l’individuo, l’uomo,di qualsiasi condizione sociale,è fatalmente destinato

8

alla perdita, alla sconfitta: egli è sempre e comunque un Vinto. O al di là di questo assoluto pessimismo, si può declinare in una visione scettica nei confronti della storia. La quale non è che un processo deterministico, in cui le classi o i poteri si spengono e spariscono, vengono sostituiti da altri per una fisica, meccanica necessità.

Stiamo parlando di racconti e romanzi di autori siciliani scritti come critica al Risorgimento. Stiamo parlando della novella Libertà e del romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga, de I Vicerè di Federico De Roberto, de I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, de Il Quarantotto di Leonardo Sciascia e de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Nella novella Libertà racconta della rivolta di Bronte del 1860, della strage dei ‘civili’ e della repressione da parte di Nino Bixio. L’intellettuale conservatore, lo scrittore rivoluzionario Giovanni Verga vede i rivoltosi di Bronte come degli incoscienti ed illusi che hanno creduto nel cambiamento del loro stato sociale e alla fine ne pagano le conseguenze con la morte o il carcere. “Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: “Dove mi conducete? – in galera ? – O perchè ? Non mi è toccato neppure un palmo di terra ! Se avevano detto che c’era la libertà!…”(16)

Ne I Malavoglia la storia è vista dagli umili pescatori di Acitrezza come un evento fuori dalla loro vita, storia che, quando arriva a investirli, non è che portatrice di sciagura, come quella che tocca a Luca, nipote di padron ‘Ntoni , che muore nel 1866 durante la battaglia di Lissa.

De Roberto rovescia la concezione fatalistica verghiana, riporta la sua polemica antirisorgimentale sul piano storicistico, dimostra che vinti non sono gli uomini per destino, ma per precise ragioni storico-sociali, che i potenti, adattandosi con cinismo ai nuovi assetti politici, riescono sempre ad essere, a restare vincitori. Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, neo eletto al nuovo Parlamento italiano dice alla altezzosa zia conservatrice donna Ferdinanda:”La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia di prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d’oggi pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale non è né un popolano, né un borghese, né un democratico: sono io, perchè mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della nobiltà non è e non può essere spento”(17). E conclude: “Ma la storia della nostra famiglia è piena di simili conversioni repentine. Di simili ostinazioni nel bene e nel male…(…) Vostra eccellenza riconoscerebbe subito che il suo giudizio non è esatto.No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa”(18).

I vecchi e i giovani di Pirandello è un grande affresco storico, come I Viceré di De Roberto.É il romanzo del fallimento, pubblico e privato,di tutti i personaggi,

9

sia dei garibaldini del ’60, come Mauro Mortara, sia dei socialisti dei Fasci del 1893, come Lando Laurentano, del borbonico principe don Ippolito Laurentano e della sorella Caterina, dell’eccentrico ed estraneo del mondo, don Cosmo, dei deputati D’Atri, Covazza e Selpi, dei socialisti velleitari Lizio e Pigna, del folle Marco Prèola…Inganni e fallimenti della politica, tradimento del Risorgimento, scandali come quello della Banca Romana…Scrive il critico Carlo Salinari:”Nel romanzo si ha l’acuta consepevolezza di tre fallimenti collettivi: quello del Risorgimento come moto generale di rinnovamento del nostro Paese, quello dell’unità come strumento di liberazione e di sviluppo delle zone più arretrate e in particolare della Sicilia e dell’Italia meridionale, quello del socialismo che avrebbe potuto essere la ripresa del movimento risorgimentale, e invece si era perduto nelle secche della irresponsabile leggerezza dei dirigenti e della ignoranza e della arretratezza delle masse”(19).

Ne Il Quarantotto di Sciascia è messo ancora a fuoco, come ne I Viceré di De Roberto, il trasformismo della classe egemone siciliana. Il barone Garziano, borbonico e reazionario, allo sbarco dei garibaldini ospita a casa sua Garibaldi, Sirtori, Ippolito Nievo, Carini, Türr…e diviene emerito patriota.

“Nunc et in hora mortis nostrae”: fra questi due punti inesorabili, fra questa sorgente e questa foce, fra il presente e la sua fine, sotto l’esiguo raggio tra due tenebre scorre il fiume della vita, si svolge il filo del racconto; dalla riva della lucidità e del disincanto si posa sopra il mondo, sopra gli eventi, lo sguardo freddo di Salina e insieme di Lampedusa; sulla nota bassa e melanconica della consapevolezza della morte s’imposta la sua voce. Morte dell’individuo, del principone, e insieme morte d’un tempo, quello del Regno borbonico, e di una classe, l’aristocrazia siciliana. Con questa visione di disincanto, di scetticismo il Lampedusa interpreta il Risorgimento. E vede così ineluttabile la decadenza dei Gattopardi e l’ascesa degli sciacalli e delle iene come don Calogero Sedara, ineluttabile il cinismo e l’opportunismo del nipote Tancredi, il giusto suo accoppiamento con la bellissima e sensuale Angelica, nipote di Peppe Mmerda. Rifiuta, don Fabrizio, il laticlavio del nuovo senato del Regno che l’inviato del Governo Chevalley viene ad offrirgli, ma accetta la filosofia del giovane rampante Tancredi, simile a quella di Consalvo Uzeda:”Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”(20).

In occasione del centenario dell’Unità d’Italia, fra le celebrazioni dell’anniversario, c’era stata anche una rilettura critica del Risorgimento, la sua liberazione dall’oleografia in cui era stato avvolto. Si rilessero i romanzi sopra citati, ma anche la storiografia critica sino a quel momento negletta. Nel 1963 , Leonardo Sciascia curava e faceva ripubblicare il libro di Benedetto Radice sui fatti sanguinosi di Bronte, già pubblicato nel 1910, Nino Bixio a Bronte.(21) Da questa memoria storica venne tratto il film di Florestano Vancini, sceneggiato

10

dallo stesso Sciascia, Bronte, cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. La filmografia sul Risorgimento era stata fino ad allora di tipo evocativo ed agiografico: Viva l’Italia di Rossellini, 1860 di Blasetti, Camicie rosse di Alessandrini. Il film dunque di Vancini, che faceva scendere dal piedestallo del monumento un eroe come Nino Bixio, aveva suscitato scandalo e polemiche.

Nel clima delle celebrazioni del centenario e nella rilettura del Risorgimento, concepii il mio Sorriso dell’ignoto marinaio. Partii dalla lettura della storiografia risorgimentale, da Croce a De Sanctis, Salvemini, Romano, Romeo, Giarrizzo, Della Peruta, Mack Smith, fino all’eterodosso Renzo Del Carria, al suo Proletari senza rivoluzione (22), e fino alla più minuta memorialistica, alle storie del ribellismo locali del ’60, come la ribellione di Alcara Valdemone, un paese sui Nebrodi, molto vicino al paese dove io ero nato. E ancora avevo percorso la rilettura di argomento risorgimentale, di cui sopra ho riferito. Clamorosamente esplodeva in quegli anni, in cui si leggeva criticamente il Risorgimento, il fenomeno del Gattopardo. Il tono evocativo-romantico di un tempo e di un mondo perduti, aumentava il fascino del romanzo e faceva accettare il suo messaggio conservativo. La visione scettica di Lampedusa, nonché verso il Risorgimento, era verso ogni sconvolgimento d’un ordine (“quell’ebreuccio di cui non ricordo il nome”)(23), d’un ordine che, pur nella sua ineludibile iniquità, possiede una sua naturale armonia che in alto, per lenta distillazione di linfe, può dare i fiori più belli d’una civiltà.

Irritava così il romanzo i neo-risorgimentali, gli intellettuali che, nel nome di Marx, nel nome di Gramsci, al di là d’ogni bellezza, fosse pure letteraria, poetica, credevano nella giustizia, nell’equità come portato della storia, nel rispetto d’ogni diritto e umana dignità, nel recupero alla società d’ogni margine di debolezza e impotenza. Queste istanze, si sa, penetrarono non già nei contadini e braccianti meridionali – com’era accaduto alla fine dell’Ottocento – ché costoro, con l’infrangersi dell’antico sogno della terra, con il fallimento d’una riforma agraria sempre voluta, con il rapido e unico sviluppo in senso industriale del Paese, in massa erano emigrati nel Nord, ma erano penetrate, le istanze, in contesti urbani e industriali, a Torino, a Milano erano deflagrate.

M’ero trasferito nel 1968 dalla mia Sicilia a Milano e subito mi trovai di fronte a uno sfondo industriale, a un conflitto sociale fra i più accesi del dopoguerra, che il potere e le forze della conservazione cercavano di placare con omicidi e stragi, che il terrorismo politico poi, con uguale metodo e uguali misfatti contrbuì a dissolvere; mi trovai di fronte a una profonda crisi culturale, alla contestazione in letteratura operata dai due fronti contrapposti degli avanguardisti e degli sperimentalisti.

Mi trasferii dunque a Milano nel ’68 con l’idea incerta del mio Sorriso, e la

11

nuova realtà, il nuovo clima in cui ero immerso, mi spaesarono, sì, obbligandomi però a osservare, a studiare, a cercare di capire, di capirmi. E passarono anni per definire il progetto, convincermi della sua consonanza con il tempo, con la realtà, con le nuove etiche e le nuove estetiche che essa imponeva, assicurarmi della sua plausibilità. Assicurarmi anzitutto che il romanzo storico, e in specie in tema risorgimentale, passo obbligato, come abbiamo visto, di tutti gli scrittori siciliani, era per me l’unica forma narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente, le sue istanze, le sue problematiche culturali (l’intellettuale di fronte alla storia, il valore della scrittura storiografica e letteraria, la “voce” di chi non ha il potere della scrittura, per accennarne solo alcune) e insieme utilizzare la mia memoria, consolidare e sviluppare la mia scelta stilistica, linguistica originaria, che m’aveva posto e mi poneva, sotto la lunga ombra verghiana, nel filone dei più recenti sperimentatori, fra cui spiccavano Gadda e Pasolini. La struttura poi del romanzo, la cui organicità è spezzata, intervallata da inserti documentari o da allusive, ironiche citazioni, lo connotava come metaromanzo o antiromanzo storico. “Antigattopardo” fu detto il Sorriso, con riferimento alla più vicina e ingombrante cifra, ma per me il suo linguaggio e la sua struttura volevano indicare il superamento, in senso etico, estetico, attraverso mimesi, parodia, fratture, sprezzature, oltranze immaginative, dei romanzi d’intreccio dispiegati e dominati dall’autore, di tutti i linguaggi logici, illuministici, che, nella loro limpida, serena geometrizzazione, escludevano le “voci” dei margini. Era il superamento insomma di quel “fiore” di civiltà, di arte, rappresentato dall’ignoto di Antonello da Messina, il dipinto che fa da leit-motiv al romanzo, superamento del suo ironico sorriso, dell’uscita, lungo la spirale della chiocciola (altro simbolo del libro), dal sotterraneo labirinto, dell’approdo alla consapevolezza, alla pari opportunità dialettica. Romanzo fortemente metaforico quindi il Sorriso. Di quella metafora che sempre, quando s’irradia da un nucleo di verità ideativa ed emozionale, allarga il suo spettro con l’allargarsi del tempo.

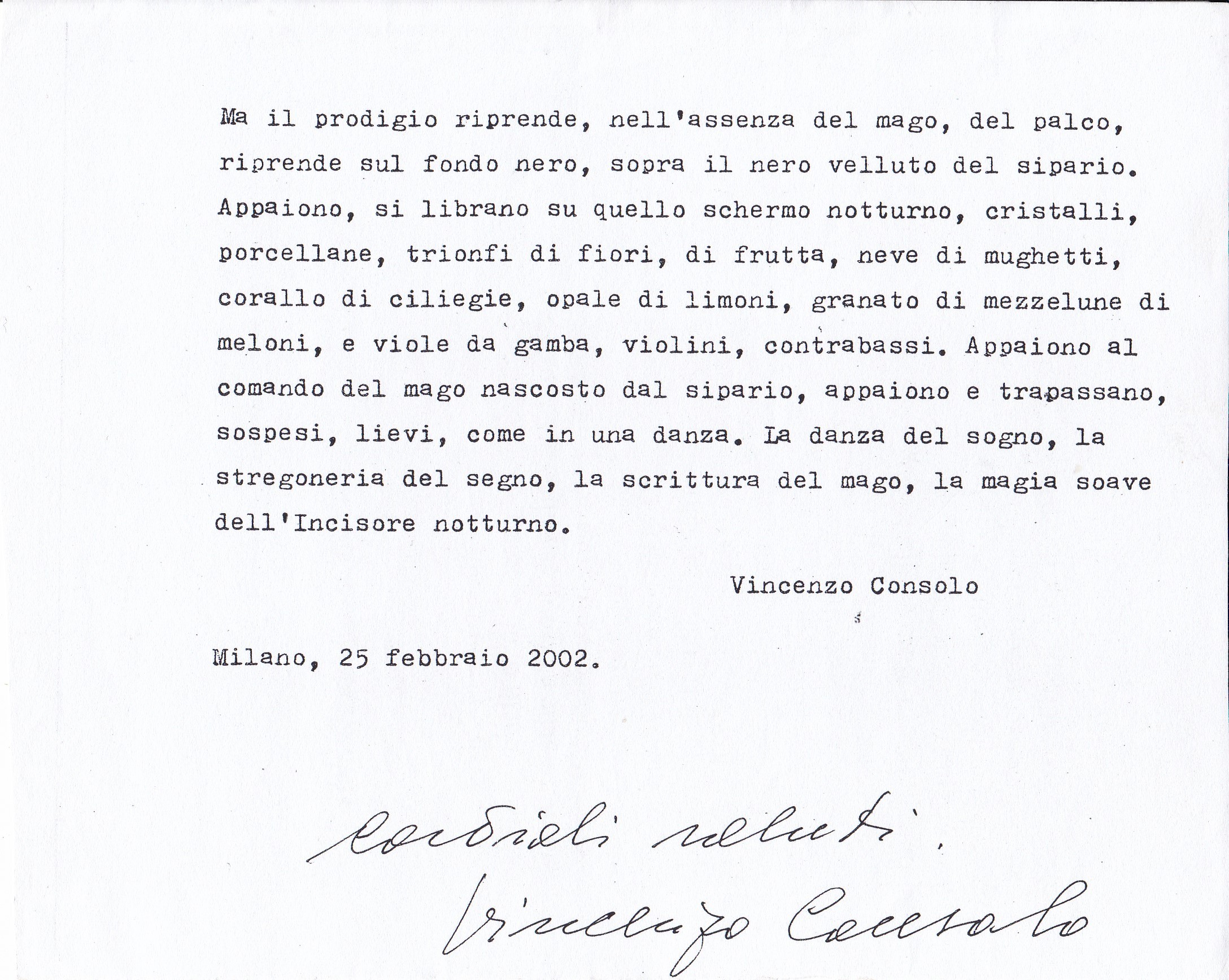

Vincenzo Consolo

Note:

(1) Virgilio, Eneide Libro III – versi 163-166 – To -Edizioni Einaud 1974

(2) Dante Alighieri, La divina Commedia, Purgatorio Canto VI versi 76-78

Me – Casa Editrice Giuseppe Principato 1963

(3) Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, Canto I versi 106-108

Me – Casa Editrice Giuseppe Principato 1963

(4) Francesco Petrarca, Le Rime CXXVIII, versi 1-8 Mi Riccardo

12

Ricciardi Editore, 1951 – pag. 183

(5) Giacomo Leopardi, da i Canti, All’Italia, versi 1-9 – Fi Sansoni Editore

1969 – pag.3

(6) Benedetto Croce Storia del Regno di Napoli, Bari – Giuseppe Laterza

& Figli 1966 – pag. 209

(7) Luigi Mercantini, La spigolatrice di Sapri, versi 1-2, Mi – Riccardo

Ricciardi Editore 1963 – pag. 1079

(8) Antonio Gramsci, Il Risorgimento, Roma – Editori Riuniti 1971 – pag.133

(9) Giuseppe Cesare Abba, Da Quarto al Volturno,Roma – Gherardo Casini

Editore 1966

(10) prima citazione stesso volume – pag. 43

(11) seconda citazione stesso volume – pag.67-68

(12) Francesco Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, vol. I (citazione di

Torrearsa), Pa – Sellerio Editore 1984 – pag. 208-209

(13) Giuseppe Rizzotto e Gaspare Mosca – commedia rappresentata per la

prima volta nel 1863

(14) Leonardo Sciascia, Opere 1971-1983 in Cruciverba (citazione di Pietro

Ulloa) Mi – Bompiani 1989 – pag. 1107-1108

(15) Luigi Capuana, La Sicilia e il brigantaggio, Roma – Editore Il Falchetto

1892

(16) Giovanni Verga, Tutte le novelle, da la Libertà, Mi – Mondadori 1971

pag. 338

(17) Federico De Roberto, I Vicerè, Mi – Garzanti Editore 1963

prima citazione– pag. 652

(18) seconda citazione stesso volume – pag. 654-655

(19) Carlo Salinari, Boccaccio, Manzoni, Pirandello, Roma – Editori Riuniti

1979 – pag. 185

(20) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Mi – Giangiacomo

Feltrinelli Editore 1974 – pag. 36

(21) Benedetto Radice, Bino Bixio a Bronte, Caltanissetta – Edizioni

Salvatore Sciascia 1963

(22) Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, Roma – Savelli Editore

1975

(23) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Mi – Giangiacomo

Feltrinelli 1974 – pag. 211

Milano, 13.4.2011