E’ un eclisse totale di sole il primo remoto, infantile ricordo di Pirandello. “Come l’ombra della luna lo investe, la luce del sole diviene fioca. Alle 2 pomeridiane il disco è interamente ottenebrato, ma lo circonda un anello di fuoco. Allora son tenebre di crepuscolo, gli uccelli si rincantucciano, il colore degli oggetti circostanti è pallido, fosforico”, così annota lo storico agrigentino Picone alla data 22 dicembre 1870.

L’eclisse sul Caos, la “campagna d’olivi saraceni affacciata agli orli d’un altipiano d’argille azzurre sul mare”, dove la famiglia s’era rifugiata per sfuggire al colera. E ancora, nell’infanzia dello scrittore, la serva Maria Stella che lo inizia al terrifico mondo magico-popolare, che lo porta nella chiesa di Santo Spirito dove, sopra l’altare, si dispiega lo scenario bianco, come di sudario scosso e sagomato dal vento, degli stucchi del Serpotta, e, al colmo dell’arco trionfale dell’abside, un Padreterno – un padre! – si sporge e incombe, con spropositata apertura di braccia, sovrasta uno schiumoso fondale di nuvole colombe raggiere angeli santi. Si aggiunga il teatro di Agrigento, il luogo dove la storia s’è spenta, s’è bloccato il conato, e dove regnano vuoto, ammasso di pietre, colonne che si sgretolano, ipogei di zolfo e labirinti di cenere. Da questa profonda memoria, da queste assenze, violenze, da questi terrori crediamo sia nato il mondo pirandelliano, in questo lontano momento si sia spezzata la linea retta, abbia avuto inizio la parallela della sua postica: la sua dialettica, la infinita perorazione, la crudele conversazione che rimbalza da una parete all’altra della sua “stanza della tortura”. “Ciò che conosciamo di noi è però solamente una parte, e forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa (..) E intendeva forse significare con questo che, oltre ai limiti della memoria, vi sono percezioni che ci rimangono ignote, perché veramente non sono più nostre, ma di noi quali fummo in un altro tempo…” dice Bobbio-Pirandello. Per queste percezioni, per queste impressioni seppellite nel buio di catacombe imrnemorabili – che mai le violino archeologi disincantati, freddi analisti di reperti ineffabili! – s’è prodotto strappo sul fondale d’una realtà apparente; su queste fondamenta vibranti di risonanze infinite i grandi architetti hanno costruito il loro mondo di verità ulteriore, la poesia della verità trascendente.

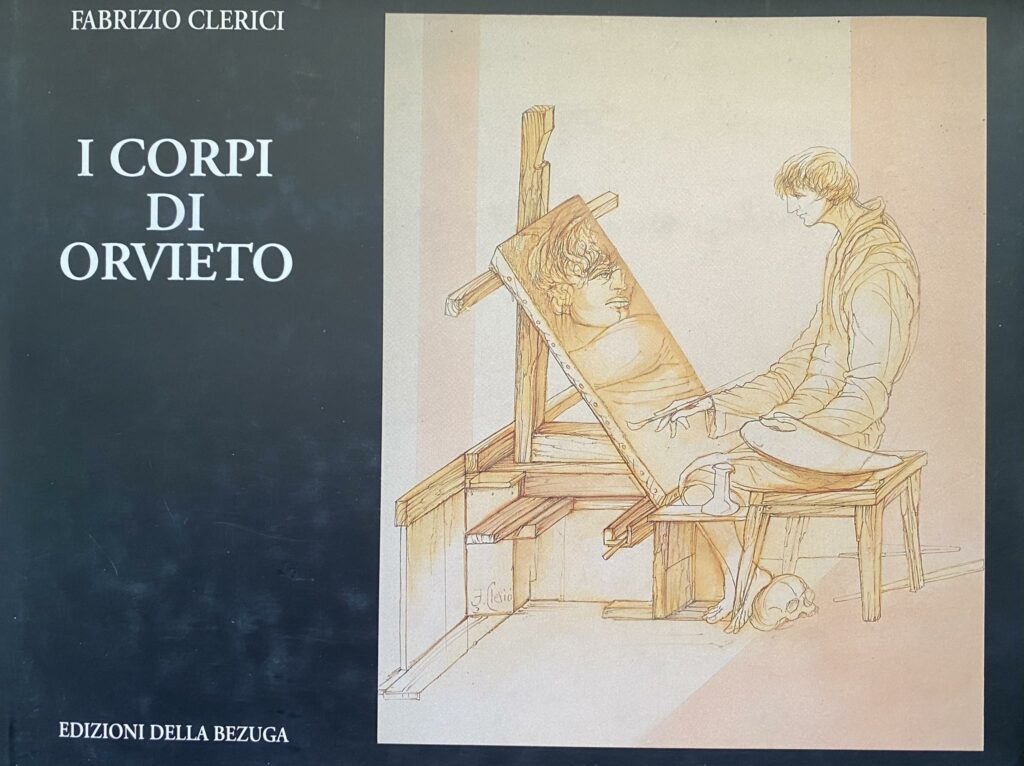

Quali mai sono state le percezioni, le impressioni, al di là d’ogni memoria, di Fabrizio Clerici? Su quale terreno di meraviglie, stupori, affanni, terrori poggia il suo straordinario mondo fantastico? Noi possediamo solo la mappa, anche fallace per la semplicità delle linee, per la perentoria evidenza del disegno, del suo percorso umano. Sappiamo della nascita a Milano, in quel centro storico di stradine circolari e labirintiche, di architetture discrete, di severi prospetti che dietro nebbie e fumi svanivano. Del primo suo altrove, della prima avventura nell’Umbria, all’abbazia di Montelabate, nella cui cripta scopre i cadaveri dei cappuccini – erano nudi e sulla terra distesi come Francesco o in orbace? In piedi e con paramenti come i prelati delle cripte di Palermo o seduti in poltrona come le badesse di un convento di Ischia?

La mappa ancora ci dice degli studi presso i Gesuiti di Roma. Nella Roma crogiolo d’ogni storia e mito, d’ogni fasto e decadenza, d’ogni rovina e reperto, delle dimore papali e delle fontane sonanti, del Bernini e del Borromini, dei marmi della chiesa di S. Ignazio, dei riti pomposi e degli esercizi spirituali, delle reliquie e delle volute oleose degli incensi. Ci dice ancora dei viaggi a Napoli e ai Campi Flegrei, ad Atene e a Constantinopoli, degli studi di architettura e della frequentazione di morgues e di teatri anatomici – un involontario Zumbo per necessità di vita – e delle fughe, le fughe verso gli orienti di civiltà e di idoli estinti, di deserti, di luci accecanti e di miraggi. Quale miracolosa alchimia si è compiuta tra il fondo immemoriale, le esperienze, le visioni straordinarie e la singolare, vertiginosa cultura di Fabrizio Clerici? E quale profondo disagio, quale malinconia della storia ha spinto l’artista a creare linguaggi inusitati, stabilire inediti, sorprendenti nessi sintattici?

La sua mano si è mossa per disegnare, dipingere, in una coazione, com’è nei veri artisti, in una ricerca, in un lavorio virtualmente infinito.

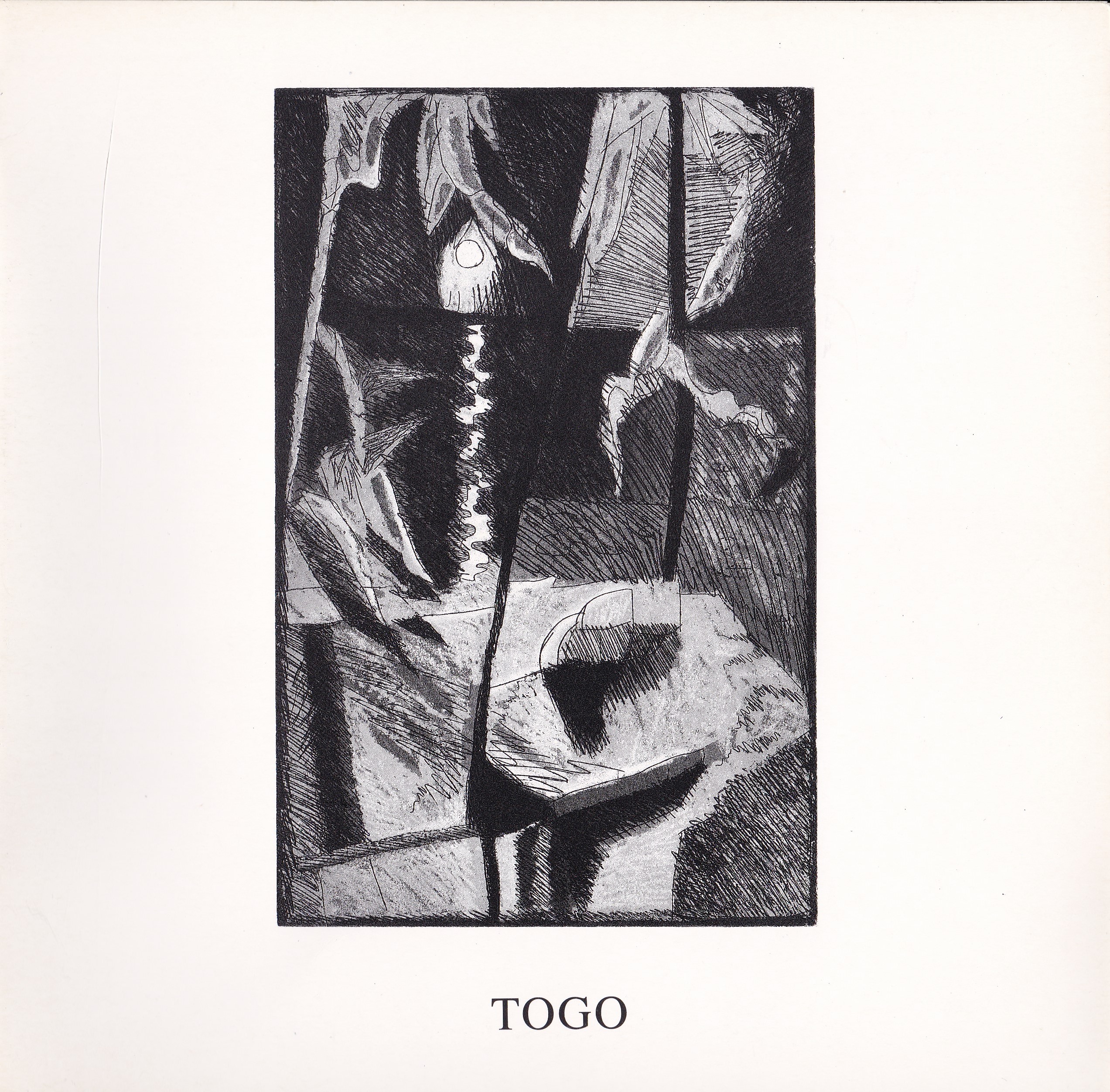

I primi rapporti sono i disegni famosi, La grande fame, Troppo visto, troppo sentito, Souvenir d’Italie, Stanchezza degli Omenoni, Crisi del secolo.., in cui si è abbattuta sul mondo una tragedia che è della storia ed è insieme del tempo, per cui si giunge alla tempera Recupero del cavallo di Troia, alla rappresentazione del simbolo bellico, dell’inganno blasfemo, della disumana scienza, dell’ordigno di tecnologia crudele che ha seminato devastazione e morte, ha creato la mutazione, ha generato la colpa, ha provocato la maledizione: nei legni consunti, calcinati, nel paesaggio roccioso e deserto, nel cielo striato di grigio si vede Hiroshima più che nella rappresentazione diretta della Piccola atomica.

Da qui crediamo derivino tutti i deserti, le città fantasmatiche, i labirinti, le architetture babeliche, le barche solari, i promontori goyeschi, da qui cerchi di pietra rotanti e il loro frantumarsi, e le apparizioni di litici falchi occhi arieti, di obelischi dagli alfabeti consunti. Da qui le stanze della crudele geometria, del vuoto, dell’assenza, dello sgomento d’un cavallo, delle bocche dei baratri, del sorgere di isole dei morti, malinconie, feluche infernali, sfingi, idoli, prosopopee d’un oltremondo d’inganno. Da qui l’uovo della morte, il teschio eburneo tra le pieghe d’una grazia di stucco, gli squarci tremendi nel sipario dell’abbaglio. Siamo di certo nel cuore del paesaggio leopardiano, nella notte illune di un pastore errante sul manto di lave, in cui è assente anche la ginestra, dello “sterminator Vesevo” o nell’assoluta desolazione del “gallo silvestre”: “Tempo verrà, che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta (…) Parimenti del mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio immenso”. O il sogno d’un ipogeo profondo, d’una catacomba del tempo, della bellezza, dell’arte, un Infero ermetico dove il melograno ha nutrito l’eterno.

Vogliamo affermare, e a questo punto in modo tardivo, che, oltre il simbolismo, il surrealismo, la metafisica, o grazie ad esse, nella nostra epoca, pochi artisti come Clerici, e meno i realisti, i didascalici, meno ancora forse gli apocalittici dell’astrazione, hanno saputo esprimere l’offesa, la profonda ferita della storia, l’angoscia dell’evento remoto e incombente, la malinconia del tempo, la pietà per il nostro destino.

Nessuno, in modo tanto forte, di fronte a noi, smarriti, attoniti, lontani e ciecamente brulicanti nell’anfiteatro precario del mondo, ha saputo accusare la Madre della nostra caduta, della nostra ferina mutazione, della nostra ottusa ferocia.

Su questo terreno di umano dolore, di pietà, di orrore durante una notte di tenebre spesse, di violenza, di sequestri processi condanne, di morti ammazzati sopra l’asfalto – su questo terreno convergevano L’uomo solo di Clerici e L’affaire Moro di Sciascia – e da un ultimo incontro con la signorelliana Divina Commedia nascevano le straordinarie tavole, i disegni dei “Corpi di Orvieto”. Il corpo umano, l’uomo, la meraviglia del mondo, che nel Giudizio Universale del Duomo di Orvieto, nel miracolo della cappella di

S. Brizio, il Signorelli ha esaltato nella virginale armonia, nella luminosa innocenza di una resurrezione, ha mostrato tremulo, fuggente in preda al terrore d’un finimondo incombente; fulminato, offeso, violentato nel dominio del Male; e decaduto, dilaniato, soffocato nel groviglio terribile con i corpi di demoni verdastri, cinerini, bluastri, muniti d’escrescenze, pelami, membrane ripugnanti, dopo la definitiva condanna…

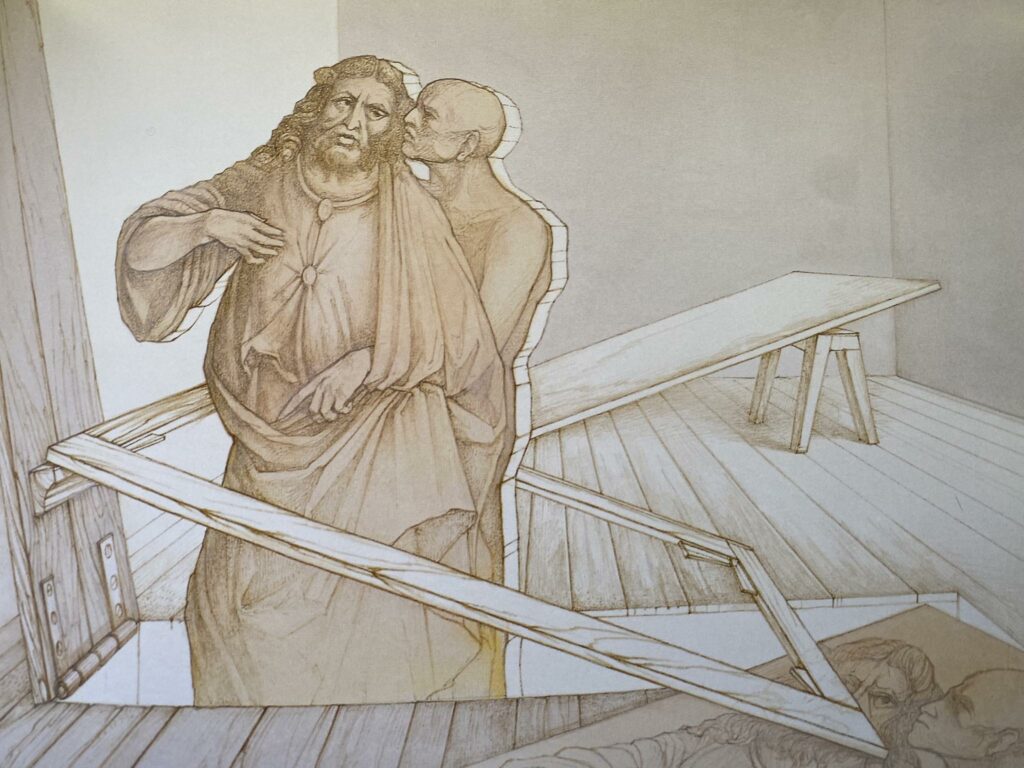

La chiave di lettura del poema del Signorelli da parte di Clerici fu l’incontro fortuito del suo sguardo con un particolare d’una delle pareti affrescate. “Nel piccolo spazio di un rettangolo un tavolo rovesciato, tra cavalieri armati che lottano fra loro e un gruppo di dame terrorizzate in quel caos imperante, diventa simbolo della violenza circostante e assume così la funzione di protagonista della rappresentazione di quella mischia” racconta.

La violenza, l’orrore: Clerici coglie in quell’aleph nascosto, quasi invisibile il sentimento che mosse la mano di Signorelli a Orvieto, il suo rimandare a violenze, orrori medievali, a quelli d’ogni passato e d’ogni futuro; coglie il dolore, la crisi di quell’uomo, di quell’artista per la morte del figlio, la crisi di quel mondo d’armonia attica che fu il Rinascimento. “Essendogli stato ucciso in Cortona un figliolo che egli amava molto, bellissimo di volto e di persona, Luca così addolorato lo fece spogliare ignudo, e con grandissima costanza d’animo, senza piangere o gettar lacrima, lo ritrasse, per vedere sempre che volesse, mediante l’opera delle sue mani, quello che la natura gli aveva dato e tolto la nimica fortuna” narra Vasari. Clerici rapporta la violenza di Cortona, di quel tempo, alla violenza del suo, del nostro tempo all’orrore per l’offesa alla vita, per lo scempio d’una nobile essenza, sembianza; quel dolore di allora di un uomo al dolore ora di ognuno per l’armonia che viene bandita dal mondo.

In un prezioso diario dell’estate-autunno del 1981, nella sua casa presso Siena, il pittore ci racconta la fatica, il travaglio, la pena nel dipingere quella sequenza orvietana. Ci rivela, come solevano fare gli antichi maestri, quella sua stagione di possessione, ossessione, furore creativo, le misure rigorose, ineludibili della sua lucida, tagliente geometria, la tormentata conquista degli equilibri assoluti nelle sue architetture allarmanti. Egli legge – lo diciamo nel senso latino di scegliere, cogliere – brani, frammenti del grande libro signorelliano e li fa suoi, li trasferisce nella cripta sotto il suolo della memoria, li riporta alla luce, alla scansione del tempo, alla sua poetica, li dispone nel suo spazio, nelle stanze della ritrazione e della riflessione, negli antri cumani delle profezie inquietanti.

“La stanza è la testimonianza di una passata violenza. Quello che noi vediamo è come attraverso il filtro del tempo, è come una peluria di luce, peluria cromatica che fa pensare alla polvere, tutto è molto pulito, tutto è molto terso, ma tutto avviene attraverso un leggero pulviscolo, come delle diafane emanazioni di luce, di una luce che non si sa proprio da che parte arrivi…”. E non si sa proprio da che parte arrivi questa pittura orvietana di Clerici, questa teoria di scene dove non si scorge più sforzo fonetico, traccia di segno, travaglio sintattico, dove tutto si mostra conchiuso e compatto, d’improvviso venuto da un’obliata distanza, da un’ignota curva del tempo. Certo l’allarme, l’inquietudine è subito per la sua “pelle” levigata di perla, di lucore sommesso, chiarore di pergamena, fissità del mistero. E dunque nel testo, la fuga di assi interrotta da una buca, “impronta di bara”, su cui, imbrigliato da corde d’aloe o di canapa, sta sospeso il gran masso, il frammento d’affresco, il papiro, la terzina incompleta che dice del giovane corpo riverso, sparsi i capelli, attoniti gli occhi: sul torso ormai fragile premono piedi, rotule ferree; le sedie rovesciate, i frammenti di osso dicono che qui ancora e sempre s’è compiuto l’oltraggio, s’è perpetrato il delitto, s’è celebrata l’infamia. Altra stanza, con fuga prospettica del pavimento e mattonelle divelte, quadri su cavalletti in piani paralleli contro il piano della parete: sono ancora, in variazione di toni, sfumature di tinte, modulazioni di luce, giovani corpi riversi e oppressi. E ancora, anelli in convergenza e in controluce, in penombra, su convergenza di luci, riverbero tenue d’un fuori deserto. La stazione ulteriore è il faccia a faccia di due dipinti, e in quello visibile, centro del dramma, l’atroce più acuto, un cappio tirato da forza brutale che finisce un inerme. Si ripete la scena in un tempo seguente in cui avviene che una nuvola lieve abbassa i toni, proietta le ombre il grido si fa compianto.

Siamo, in questa clericiana sequenza pittorica dei “Corpi di Orvieto”, e nel coro de disegni, siamo per Signorelli, come prima per Hböcklin, nella pittura dentro la pittura. Siamo nel dramma barocco, nel Sogno di Calderon, nel teatro dentro il teatro dell’Amleto, nella rappresentazione luttuosa, nella stanza dove dialetticamente si scontrano e conflagrano idea e fenomeno, allegoria e storia, geometria e caos, ragione e delirio, armonia e violenza. E dove il mondo si copre di tenebra per un’eclisse totale di sole.

Milano, 25 settembre 1996

Vincenzo Consolo

Vincenzo Consolo

“Ricordando Fabrizio Clerici”

Prolusione presso l’Accademia Nazionale di San Luca, Roma 10 giugno 1994….

La mia, naturalmente non è una relazione, è solo un breve ricordo di Fabrizio Clerici.

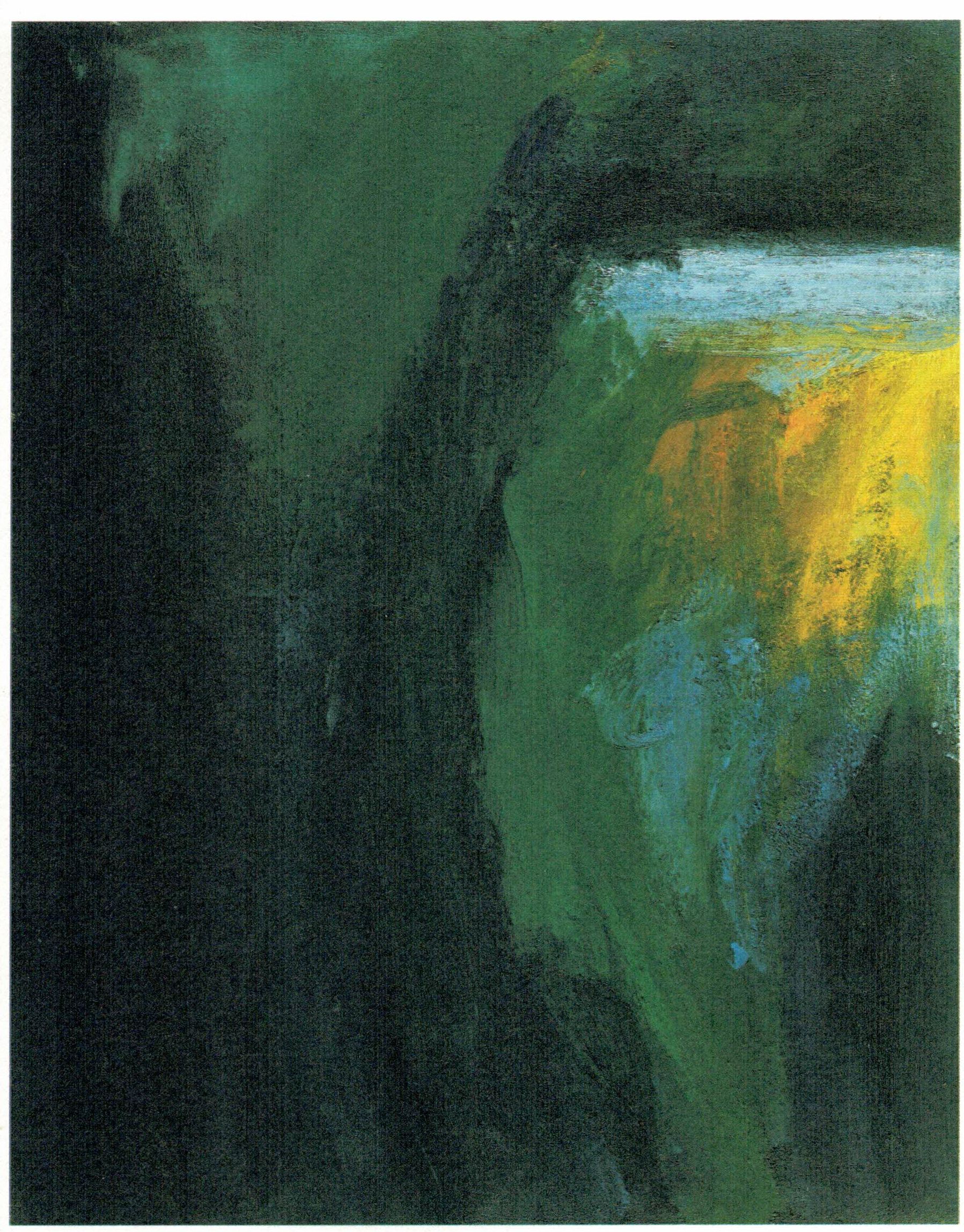

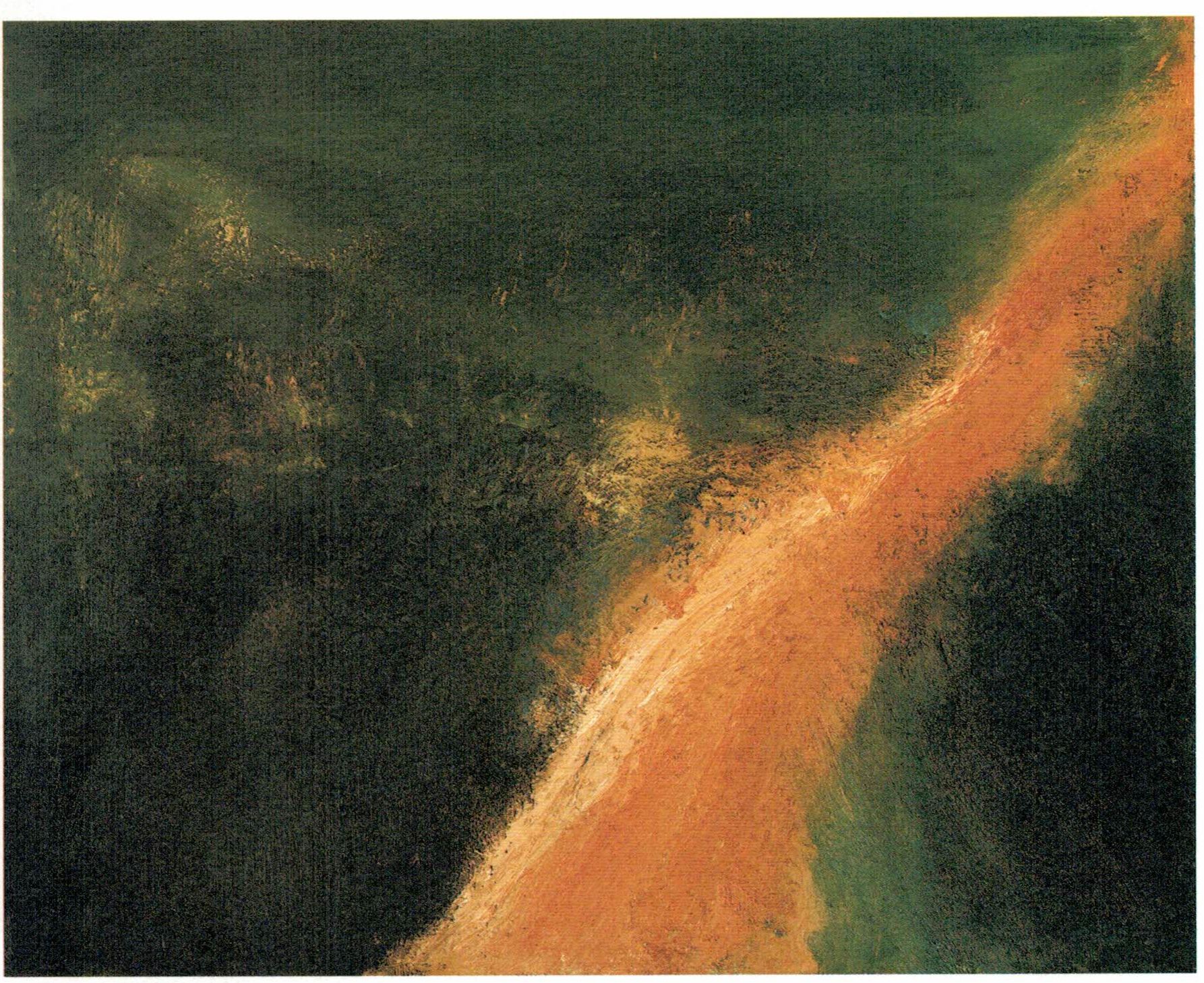

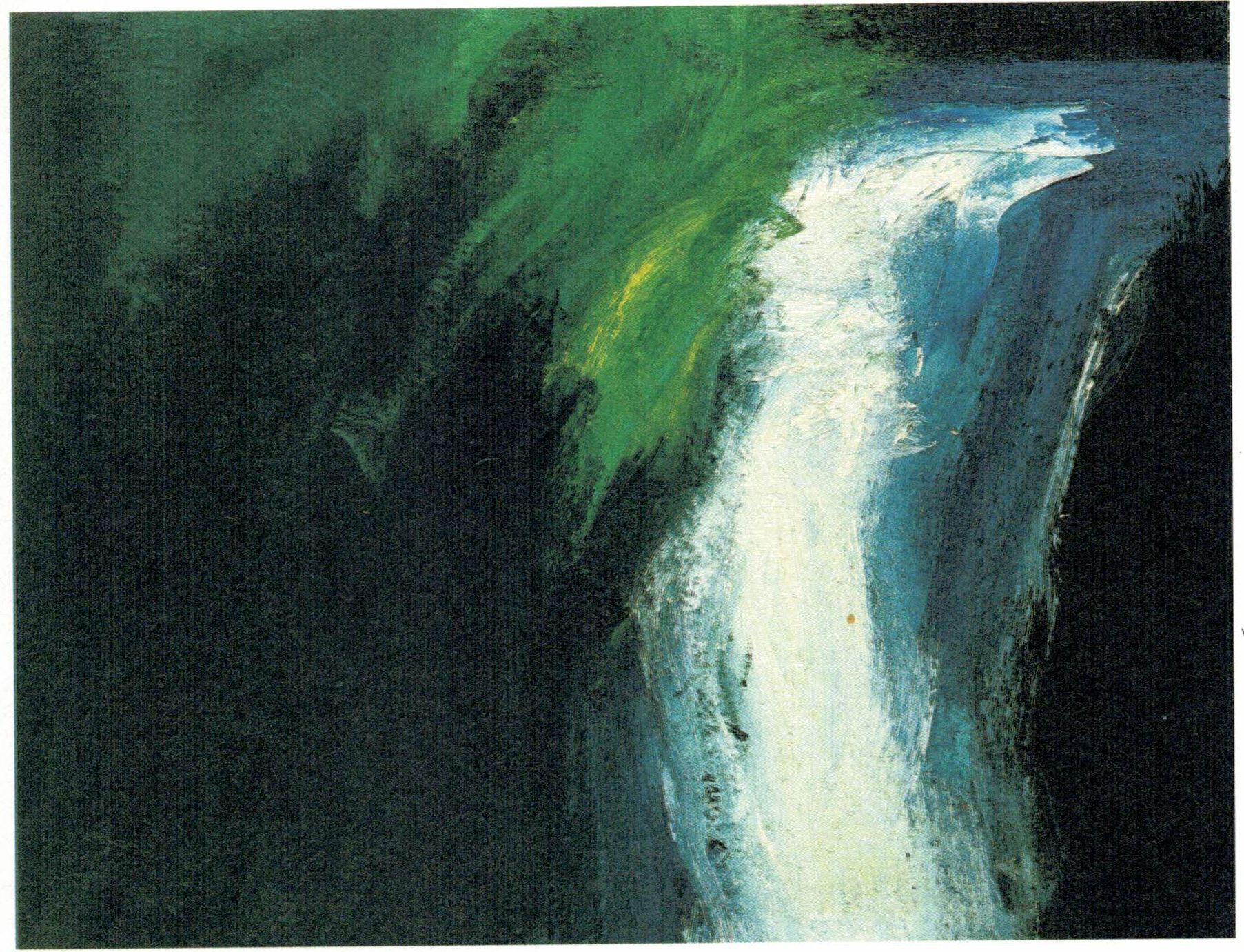

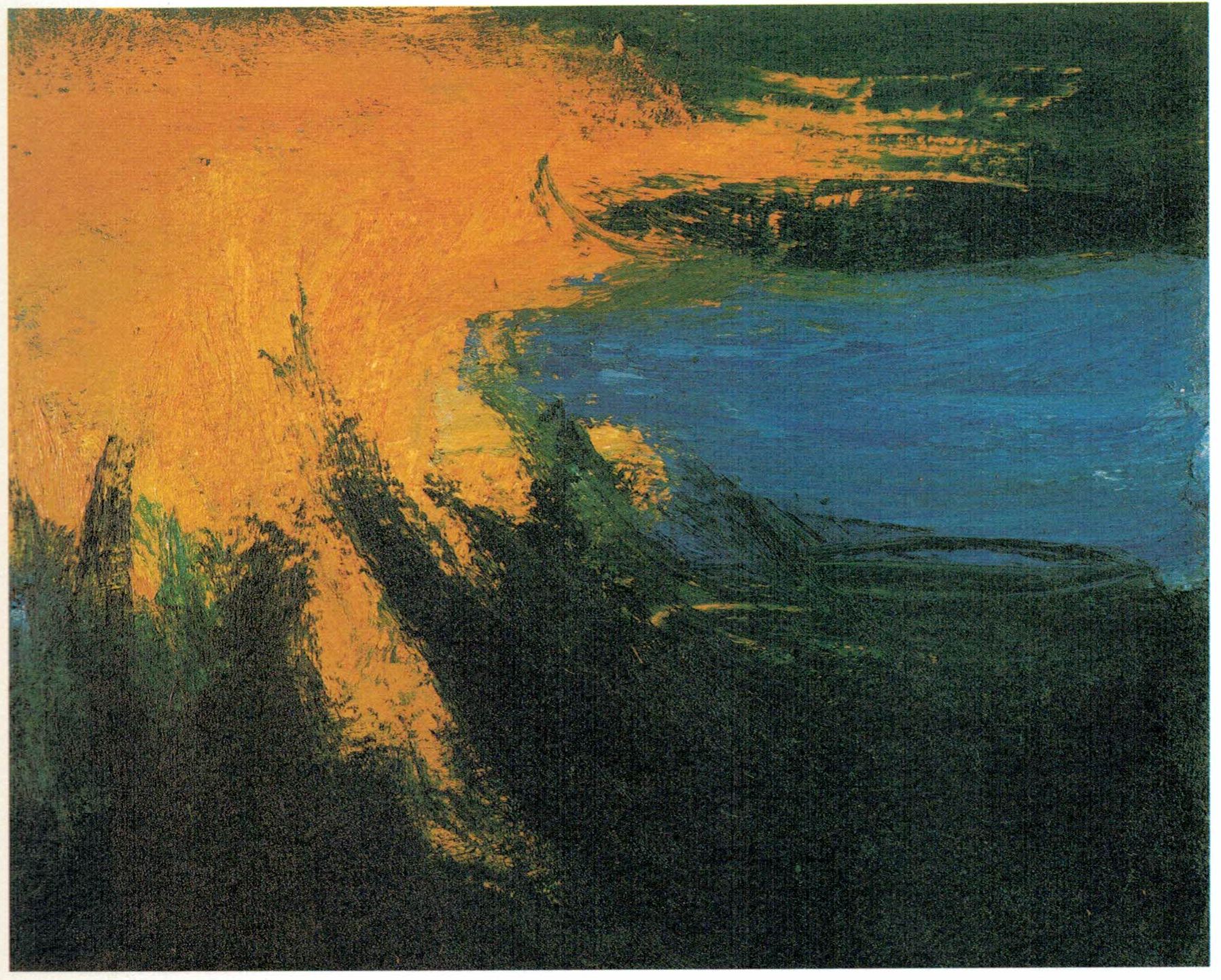

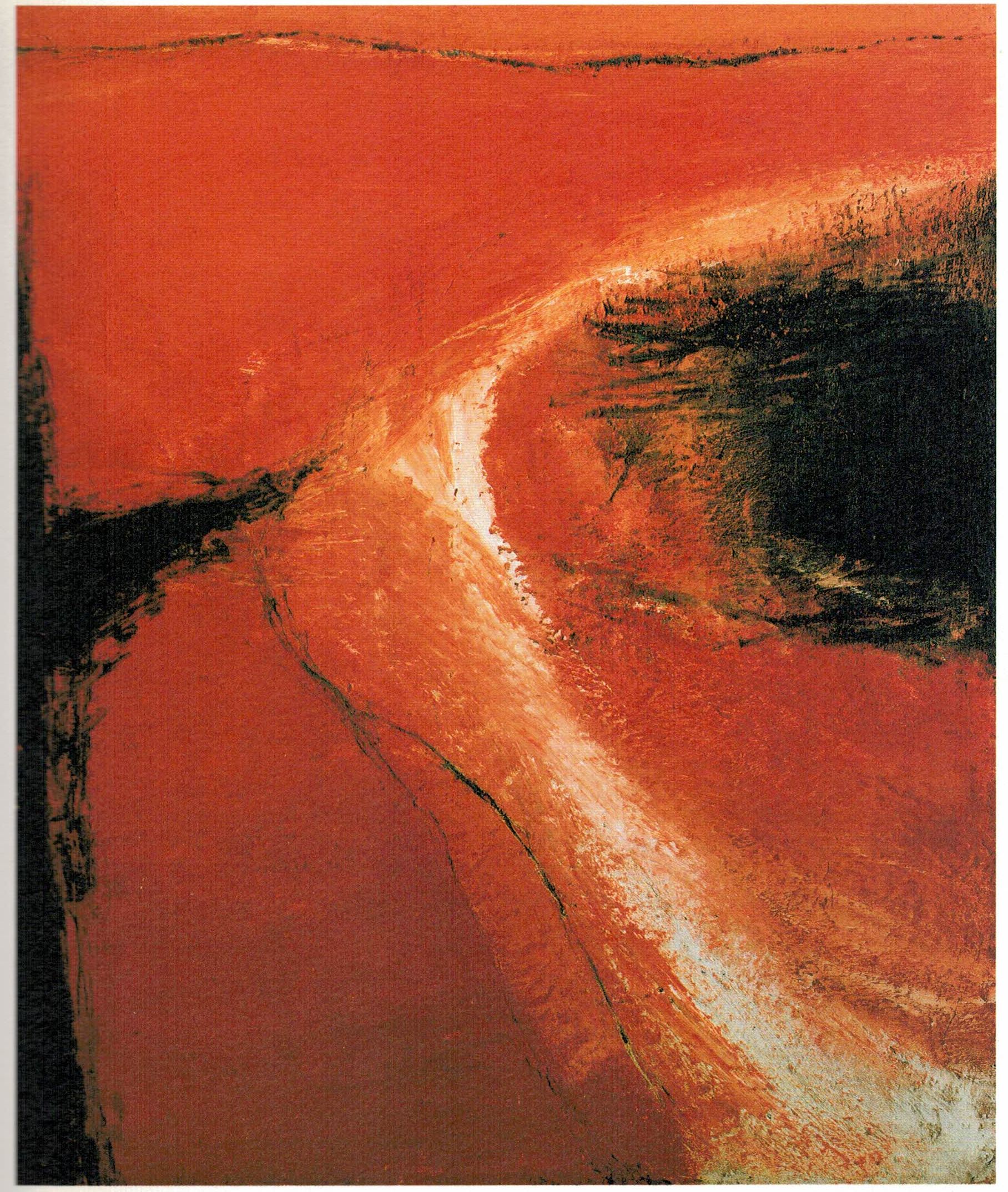

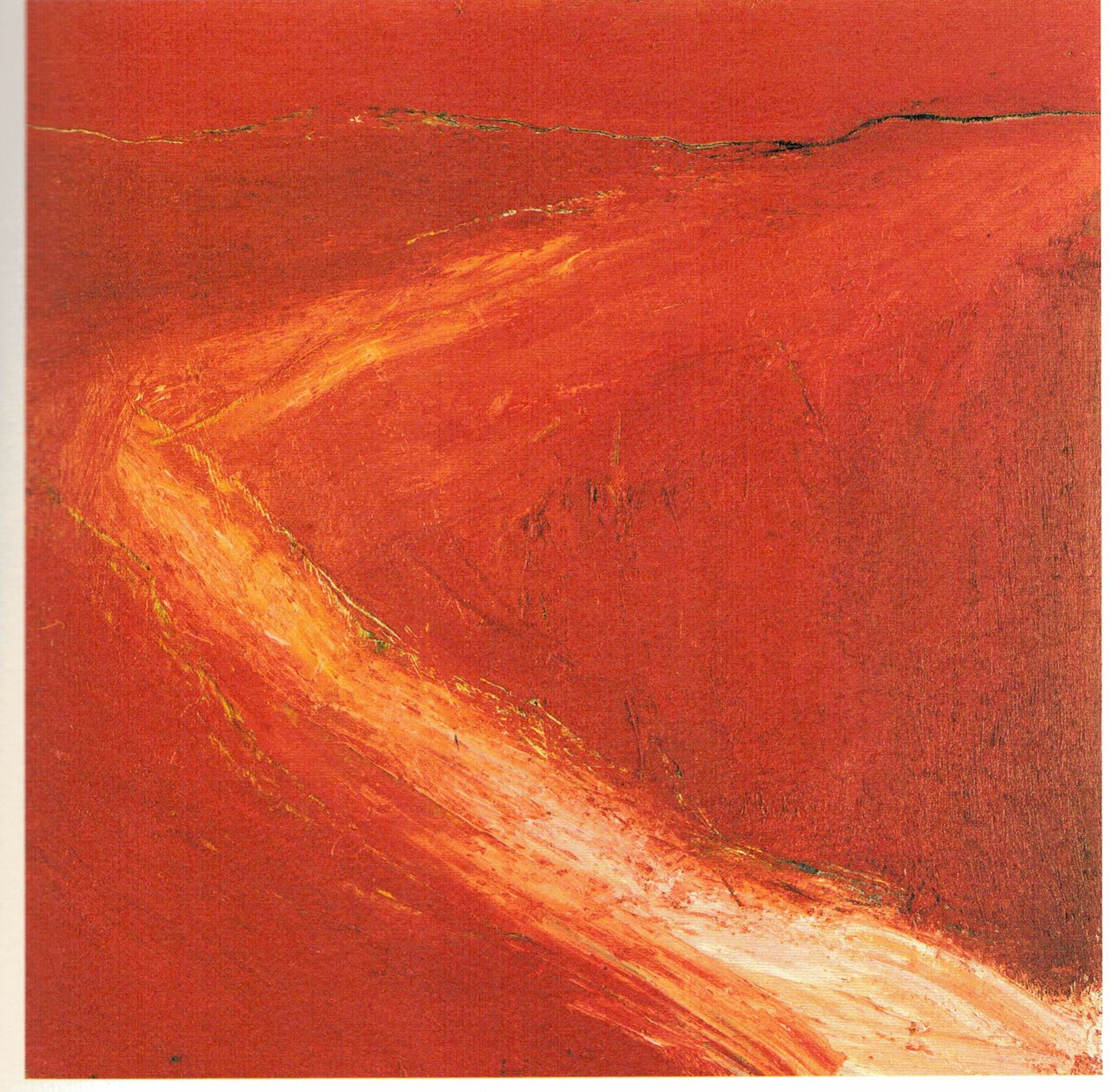

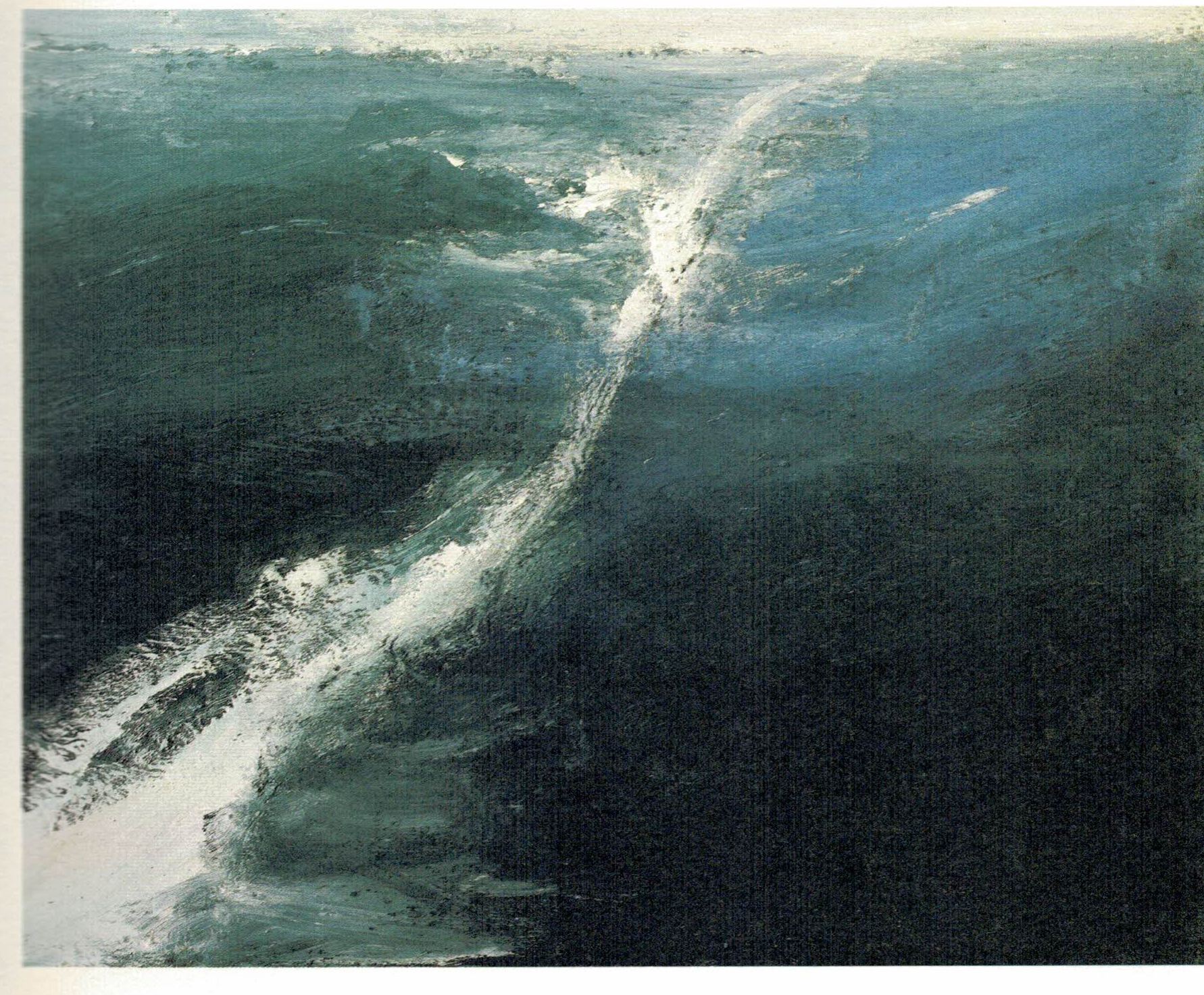

Era quello di Clerici, sul mondo, uno sguardo leopardiano, del poeta della Ginestra, dell’Infinito del Pastore errante. Era lo sguardo su colpi di lava, di basalto, che hanno coperto, cancellato ogni vestigia di vita, ogni segno umano. Lo sguardo sugli infiniti spazi di smarrimento, panico; su sconfinate distese, desolanti, sotto celi notturni.

Era, quello di Fabrizio Clerici, dolore per il fluire inesorabile del tempo; per l’inconsistenza della storia, era la compassione per il destino umano: malinconia del passato, struggimento delle rovine, insopportabilità d’ogni presente misero e atroce.

Erano, i suoi mondi di pietra, le sue distanze, le sue stasi campannelliane, le sue allarmanti apparizioni nelle stanze, i suoi vuoti, le sue quieti, il suo onirismo e la sua metafisica; non erano dunque che difesa, schermo, un travaglio incessante, d’un assillo senza tregua, d’un dolore senza rimedio.

Per parte mia voi sapete, vorrei sottrarmi dalla tempesta insana d’ogni sentimento; percorrendo a ritroso vecchi antichi sentieri della storia, questo tempo umano del conato, del movimento ceco, incontrollato, fino al punto oscuro, iniziale per cui si passa nell’immota eternitate da cui veniamo; nel tempo senza soli e senza lune, giorni e stagioni, natività e morte, del vuoto e del silenzio, nell’immensa stasi, la somma e infinita quiete metafisica.

Oggi, sta in quella quiete Fabrizio Clerici, a noi, del suo passaggio in mezzo alla tempesta, nella sua sosta sopra le lave dello sterminato corso reso, l’eredità di un arte sublime e umanissima; la testimonianza della compassione per il dolore che ognuno ha anche ignorato, compassione per il mondo.

A me, come ad altri scrittori, il dono speciale, per mezzo della sua arte, della sua personalità, dell’ispirazione di un racconto.