Giuseppe Traina

«Marabutto, s. m. Nome magrebino dei santoni musulmani, figure

intermedie tra eremiti e guerrieri; nell’uso europeo il termine indica

anche i mausolei di tali personaggi, che punteggiano i margini del deserto

e che nella forma più caratteristica consistono in una costruzione

cubica sormontata da una cupola. [dall’arabo marābit ‘acquartierato’]»

(Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, Il Dizionario della

lingua italiana, Le Monnier, Firenze 2000, p. 1219).

«Marabùt o marabùto, marabùtto [fr. Marabout dal port. Marabuto,

dall’arabo murābit ‘addetto alla guardia di un posto di frontiera’, poi

‘eremita’, 1847] s. m. 1 (st.) Combattente della Guerra santa, nell’Islam /

(est.) Santone, asceta, eremita. 2 (est.) La tomba dove un marabut è sepolto»

(lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli,

Zanichelli, Bologna 2006, p. 1092).

Come hanno dimostrato i riscontri filologici di Gianni Turchetta e di Dominique Budor[2], il primo capitoletto de Lo Spasimo di Palermo è forse la parte del romanzo che ha trovato una stesura definitiva dopo il maggior numero di correzioni. Si tratta di un breve testo senza denominazione, che precede il capitolo numerato I ed è caratterizzato dall’uso del corsivo come segno di demarcazione. Ma la nuda evidenza tipografica si sposa con uno stile ancor più “alto” del solito: misterioso, oracolare, zeppo di criptocitazioni. Una voce, più evocante che narrante, invita un interlocutore ad “andare”: l’interlocutore acquista quasi subito i connotati di Ulisse. Sembra dunque un solenne “invito al viaggio” da compiere insieme. E svolge certamente una funzione introduttiva al romanzo, tanto che molti studiosi hanno deciso di denominarlo, omericamente, “proemio”: e così, per comodità, si farà anche qui.

Studiando Lo Spasimo di Palermo dal punto di vista narratologico, Michele Carini ha scritto che

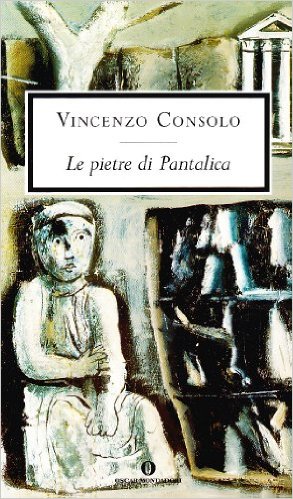

un’istanza narrativa eterodiegetica – apparentata con quella che nell’Olivo raccontava episodi autobiografici – ritra[e] alcune vicende della vita di Chino, uno scrittore, autore di testi consoliani (il racconto Un giorno come gli altri, camuffato dal titolo Una perquisizione, e Le pietre di Pantalica). Facendo approdare Chino al silenzio, esito definitivo di uno straziante sviluppo esistenziale e civile, Consolo porta l’istanza narrativa a implodere nelle righe interrotte dalla riproduzione della lettera che il personaggio stava stendendo per il figlio: un’implosione dell’istanza autodiegetica – del soggetto, si potrebbe dire – che coincide con l’esplosione dell’attentato mafioso di via D’Amelio.[3]

Ciò detto, tra L’olivo e l’olivastro e il romanzo estremo esiste anche qualche differenza: quel poco di documentario e quel tanto di autobiografico che, da un lato, caratterizzano L’olivo e l’olivastro come testo non finzionale, dall’altro gli conferiscono un ritmo concitato, da narrazione a progressione non lineare ma indubbiamente odeporica; tale ritmo e tali connotati vengono subito revocati in dubbio dal “proemio” e, poi, dal dispiegarsi ben poco narrativo, ma comunque finzionale, de Lo Spasimo di Palermo. Nel breve testo in corsivo, infatti, viene tematizzato un sottotesto fondamentale del romanzo: la dialettica tra tempo che scorre e tempo immobile e, di conseguenza, la consistenza della storia. Sono temi mai assenti nella precedente narrativa consoliana ma mai così chiaramente presenti come nel romanzo estremo: tanto che il terzo capoverso del “proemio” consiste in un asciutto «La storia è sempre uguale»[4].

Si aggiunga che il “proemio” è tutto giocato in dialogo con Thomas S. Eliot[5] ma, mi sembra, in una prospettiva che va oltre la puntualità delle singole citazioni e che può riverberarsi sull’intero impianto del romanzo. Nel caso specifico, alle citazioni esplicite da East Coker, il secondo dei Quattro quartetti («Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza. / In my beginning is my end»[6]), e da The love songs of J. Alfred Prufrock («Allora tu, […] ed io, […] andiamo»[7]), aggiungerei, come tema di base, la riflessione sul tempo sviluppata lungo i tutti i quattro quartetti e un altro elemento importante, relativo ancora a East Coker: mentre le parole sul principio e sulla fine scandiscono, coerentemente, il principio e la fine del primo “tempo” e, meno letteralmente, un po’ tutto il terzo “tempo” di East Coker, invece nel corpo del quinto “tempo” leggiamo un gruppo di versi che ci spinge verso il grande tema de Lo Spasimo di Palermo, ovvero l’impossibilità di scrivere, l’afasia: ««E così eccomi qua, nel mezzo del cammino, dopo vent’anni / vent’anni in gran parte sciupati, gli anni dell’entre deux guerres… / A cercar d’imparare l’uso delle parole, e ogni tentativo / è un rifar tutto da capo, e una specie diversa di fallimento / perché si è imparato a servirsi bene delle parole / soltanto per quello che non si ha più da dire, o nel modo in cui / non si è più disposti a dirlo»[8].

Fermo restando che la prospettiva di Eliot è più possibilista verso un esito positivo dell’inciampo scrittorio[9], poco dopo leggiamo altri versi che ci ricordano, suggestivamente, ulteriori elementi presenti nel romanzo consoliano: «La casa è il punto da cui si parte. Man mano che invecchiamo / il mondo diventa più strano, la trama più complicata / di morti e di vivi. Non il momento intenso / isolato, senza prima né poi, / ma tutta una vita che brucia in ogni momento / e non la vita di un uomo soltanto / ma di vecchie pietre che non si possono decifrare»[10]. Sono versi che, sebbene preludano a una serena ricomposizione negli anni della vecchiaia, che è del tutto estranea al romanzo, è impossibile non siano stati tenuti presenti da Consolo, data l’importanza che la casa, la “trama di morti e di vivi”, il nesso tra vita individuale e contesto indecifrabile assumono ne Lo Spasimo di Palermo. Eliot, insomma, si conferma il poeta moderno di riferimento[11] per Consolo e la trafila Dante-Eliot aggiorna la filigrana ulissiaca a cui lo scrittore siciliano è sempre rimasto fedele.

L’armamentario mentale di Consolo non è “barocco” soltanto in Retablo o in Lunaria: si pensi al fatto cheil romanziere delle scritte del Sorriso dell’ignoto marinaio hainserito una scritta anche ne Lo Spasimo di Palermo, ed è, non a caso, l’iscrizione incisa sull’arco dell’ingresso alla grotta dei Beati Paoli, che recita «PER ARTE E PER INGANNO»[12]. Come a suggerire che l’artificio e l’inganno si porranno sempre come ostacolo per chi vorrà provare a soddisfare la sete di giustizia del popolo siciliano: una setta di pseudo-giustizieri nella narrativa popolare di Luigi Natoli o nel cinema feuilleton di Louis Feuillade; un vero, ma quasi disarmato, giustiziere nella viva carne del giudice Paolo Borsellino.

Se le armi del raddoppiamento e del nascondimento sono per l’autore più che legittime, anche il lettore è legittimato a tentare di smascherarle. E a ripercorrere, per cominciare, il grande tema della profondità ctonia, già così spesso emergente in L’olivo e l’olivastro: abissi scavati nella dimensione mitica e archeologica della geologia isolana ma anche, specularmente, abissi della mente, rimozioni dell’inconfessabile, sconfinamenti nel dominio profondo e rimosso della follia – con abilissima capacità di fare interagire la tragedia individuale della follia con la rimozione sociale della follia stessa (manicomi, conventi, case di cura o consimili strutture forse di cura, certamente di coercizione[13]) fino ad attingere una dimensione ontologica della follia, secondo un’ipotesi non troppo azzardata di Claude Ambroise[14].

Le tante immagini di “catoi”, grotte, rifugi, fenditure del terreno, fino all’immagine (e al nome) cruciale del “marabutto”, non escludono la presenza di profondità equoree, sia pure degradate ad «acqua catramosa»: «Fluttuava sul fondo dell’acqua catramosa il nome della remota visione, dell’oblunga sagoma implacabile. Si domandava da quale muffito sotterraneo, da quali strati dimentichi del tempo poteva esser sorto, nel tempo dell’infanzia, quell’arcaico incunabolo»[15]. Un brano breve, ma che presenta elementi essenziali del romanzo: la rimozione inconscia (gli «strati dimentichi del tempo»), il nesso tra l’immagine che emerge dai ricordi infantili (il giustiziere Judex) e la capacità che ha il cinema di condensare tali immagini di “remote visioni”, l’idea del tempo passato che nel concreto è disutile al presente (il «muffito sotterraneo») se non come operazione conoscitiva, frutto di un indispensabile “domandarsi”. E, d’altra parte, l’elemento equoreo non può non rimandare alla dimensione del materno: se Lo Spasimo di Palermo è innanzitutto un romanzo sul rapporto padri-figli, il tema della maternità precocemente mancante (per Chino e per Lucia) o non appagante (per Mauro) è sì secondario ma comunque importante.

La «sagoma implacabile» è dunque quella di Judex. Non certo una figura celeberrima dell’immaginario cinematografico ma recuperata in questa sede non soltanto per la sua valenza simbolica di giustiziere vendicatore ma perché legata a un preciso ricordo personale d’infanzia, che è anche dell’autore ma che per il personaggio protagonista (e per la sua futura moglie Lucia) assume il valore di trauma e, come tale, è diventato oggetto di rimozione.

Judex è un celebre feuilleton cinematografico in 12 episodi, diretto fra il 1914 e il ’16 da Louis Feuillade. I padri salesiani di Sant’Agata di Militello ne possedevano una copia in pellicola, che proiettavano periodicamente al «cinemino dell’oratorio»[16]: a queste proiezioni assistette il piccolo Vincenzo (ma anche il piccolo Chino Martinez. E anche suo padre da bambino[17]! Chissà, forse anche il padre di Consolo, da bambino?) durante una sera d’estate, proprio quando un bombardamento alleato semina la morte nel paesino costiero[18]. Il ricordo del film si lega indelebilmente al trauma del ferale bombardamento e lascia nel Consolo adulto l’esigenza di rivedere quel film: esigenza soddisfatta quando lo scrittore rivide le cinque ore abbondanti di film, nell’edizione restaurata, a Parigi, presso la cineteca della Gaumont, nel febbraio 1997[19]. Ma soddisfatta anche dal personaggio Chino, nello stesso luogo e per i buoni uffici della nuora Daniela: personaggio che, per inciso, è l’unica presenza femminile positiva e solare del romanzo, che si pone come punto di mediazione tra le asperità caratteriali del padre Chino e quelle del figlio Mauro.

Mi sono dilungato su queste coincidenze tra infanzia dell’autore e infanzia del personaggio perché sono le più rilevanti in tutto il romanzo. Anzi, secondo Dominique Budor, sono «il nucleo germinativo più intimo del racconto e della sua strutturazione: il ricordo infantile che iscrive il bisogno di giustizia di tutta una vita e il dovere di raccontare tra il bombardamento […] e l’esplosione che, il 19 luglio 1992, uccise in via D’Amelio il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta»[20]. Budor ha ragione anche quando ricorda che l’autobiografismo assume una valenza sovraindividuale, perché il libro «è un ritratto, certo pervaso di biografemi che fondano un autobiografismo lucido e doloroso, dell’esistenza civile di molti intellettuali in Sicilia e in Italia dal dopoguerra agli anni di piombo»[21].

Le reminiscenze cinematografiche sono ulteriormente suggellate dal riferimento iniziale all’albergo parigino La dixième muse (che oggi si definirebbe un albergo “a tema” cinematografico), trasparente allusione al piccolo e bizzarro Hotel du 7e Art[22], fino a pochi anni fa esistente in rue St. Paul, nel cuore del Marais, a pochi passi dalla casa parigina di Mario Fusco (1930-2015), autorevole italianista francese, docente alla Sorbonne, e traduttore nel 1980, insieme a Michel Sager, del Sorriso dell’ignoto marinaio nonché di tanti libri di Sciascia, Calvino e altri scrittori italiani. Un’allusione, quest’ultima, che non riveste particolare importanza nell’economia del romanzo ma che vale come affettuoso ammiccamento amicale (un po’ come accade per i tanti amici scrittori o artisti siciliani menzionati ne L’olivo e l’olivastro).

L’episodio del bombardamento non si chiude con la grande paura provata dal piccolo Chino e con il suo nascondersi, guarda caso, in un «catoio», ma si prolunga traumaticamente, nei giorni successivi, a causa di ulteriori bombardamenti e della visione ravvicinata di qualche cadavere. Ne deriva la decisione del padre di Chino di rifugiarsi in campagna, in contrada Rassalèmi, dove egli, vedovo, viene raggiunto dall’amante, «la siracusana», con la figlia Lucia, coetanea di Chino, che sarà il suo primo amore e poi sua sposa. A proposito di questo tenerissimo personaggio, destinato a rinchiudersi nella follia, non mi pare sia stato finora notato che Lucia e Chino Martinez potrebbero essere fratellastri[23]. Se così fosse, al sottotesto zeppo di rimandi all’epica e alla tragedia greca si aggiungerebbe il fatidico ingrediente di un parziale incesto!

Torniamo a Rassalèmi, dove il nuovo amico Filippino conduce Chino a vedere una «tana»:

Filippo gli mostrò l’entrata ad arco, schermata dalle frasche, d’una cisterna o marabutto sepolto dal terriccio. Dentro era una stanza vasta, la lama d’una luce che per lo spacco nella cuba colpiva il suolo muffo, schiariva i muschi sopra i muri, e lo strame, i nòzzoli di capre presso i canti. In una nicchia, sopra la malta liscia, era la figura d’un uomo accovacciato, un gran turbante, gli occhi a calamaro, che pizzicava le corde d’un liuto, d’una donna allato fra viticchi e uccelli che ballava.[24]

Il nome “marabutto”, dunque, indica qui una cisterna sotterranea, utilizzata forse per accumularvi acqua (lo farebbero pensare la presenza di muschi e il suolo muffito) oppure come rifugio per capre: usi recenti, e degradati, rispetto alla destinazione primitiva a tomba o mausoleo[25], testimoniata dalle decorazioni murarie. Come vedremo fra poco, il nome è polisenso ma qui contano essenzialmente i significati che il luogo, e il suo nome, assumono nella storia di Chino Martinez; nell’infanzia il marabutto, appena scoperto, diventa prima una sfida, lanciatagli da Filippino e che pare, forse, preludere al suo futuro da scrittore: «“C’è qui la trovatura” disse Filippino. “Ci vuole il motto giusto, e appaiono pignatte, cafisi di tarì. Sai uno strambotto, una rima per spegnare?”»[26]. Al che, per risolvere il problema, il piccolo Chino pensa di poter “spegnare” ricorrendo a una filastrocca imparata all’oratorio, fatta di «parole senza senso, ch’erano forse parodia, scherno d’una lingua»[27].

Trovare la parola giusta, senza ricorrere a facili e inutili schemi precostituiti, sarà il suo difficile destino di scrittore: Chino cercherà di essere scrittore nel segno dell’impegno civile, non in quello del facile guadagno, della letteratura di consumo, di una mercantile “trovatura”; eppure egli si sentirà sempre minacciato dallo spettro del “disimpegno”, che Consolo preferisce chiamare “astrazione”, soprattutto dopo l’arresto e la fuga di Mauro. E poiché Consolo per ogni problema di difficile soluzione propone un emblema, ecco che l’emblema prescelto coincide con la scrittura di Jorge Luis Borges: «Rapida si presentò, unita come sempre al suo rimorso, emblema fisso d’ogni astrazione, latitanza, la sagoma bianca del fantastico bibliotecario, del cieco poeta bonaerense ch’era andato quella volta ad ascoltare nell’affollato anfiteatro»[28]. Questo pensiero è dettato a Chino da una frase ironica pronunciata da Mauro: nel complicatissimo rapporto padre-figlio parole come “rimorso” e “latitanza” hanno, dunque, una pregnanza molto precisa.

Torniamo al marabutto, che nell’infanzia di Chino diventa un ricovero, utilizzato per sfuggire alla collera paterna: «corse al marabutto, al rifugio incognito, segreto, ov’era deciso a rimanere sempre, solo, fuori da tutti, il mondo, sempre fino alla morte, avrebbe visto il padre, sì, avuto così scorno, rimorso infine, pentimento». Rassicurato dal progetto autoreclusivo, il bambino si fa incantare dalle pitture murali, e soprattutto dalla figura muliebre che evoca l’universo femminile a lui familiare, con le sue note rassicuranti, seducenti o tragiche: «la giovane maestra che leggeva a scuola il suo componimento, Urelia col suo caldo e l’ansia acuta d’aglio, la siracusana bella e pregna di confetto, Lucia dorata e crespa, e la madre bianca più del letto, smunta, straziata, che lenta se n’andava»[29].

Il marabutto è anche un segreto da condividere non tanto con Filippino, che lo considerava appena appena una tana, ma con Lucia, capace di goderne la bellezza favolosa: «La condusse anche al marabutto, dov’erano gli incanti, spirti nani monachelli pinture saracine». Ma questa spedizione innocente, che avrebbe dovuto implicare un puro godimento estetico, dà luogo, invece, a un trauma che funziona, in forma degradata, da “scena primaria”: Chino sente gemiti erotici che provengono dal marabutto, riconosce le voci del padre e della siracusana che fanno l’amore e a stento impedisce a Lucia di rendersi conto della situazione, dicendole, con prontezza, di scappare perché «ci son dentro diavoli raggiati»[30]. Sorge in lui, ma in assenza di un triangolo edipico normale, un sentimento misto di rivalsa, impotenza, invidia e odio nei confronti del padre che lo condurrà, forse, a denunciarlo ai tedeschi. Ciò avverrà perché, nel frattempo, il marabutto diventa rifugio dai bombardamenti per la famiglia Martinez e il loro vicinato e poi rifugio per un tedesco disertore che il padre di Chino decide di aiutare, portandosi dietro anche la siracusana. Ma ai soldati tedeschi che cercano il commilitone qualcuno rivela, a fior di labbra, che il nascondiglio è il marabutto: «Quel maledetto nome ch’egli non seppe mai, mai volle sapere s’era affiorato sul labbro suo per l’odio verso il padre, su quello d’Aurelia per il terrore o pure dall’innocenza di Lucia»[31]. Ne consegue la morte del padre e della siracusana: fonte di rimorso perenne per Chino e, per Lucia, anche radice del futuro impazzimento, perché, diversamente da Chino che è fuggito («Lui no, non aveva visto, era fuggito, una fuga era stata la sua vita»[32]), la bambina ha visto i cadaveri della madre e del padre di Chino (probabilmente padre anche di lei). La denuncia del rifugio nel marabutto è un lapsus: di conseguenza, la morte dei genitori è tabuizzata e il nome “marabutto”, per il lettore, diventa una parola passepartout che ricorre in maniera cangiante lungo tutto il romanzo perché si è caricata di significati rimossi. Chino non ricorda, non sa: anzi, non vuole sapere. Lo ripeterà, per accenni, altre volte, e lo scriverà, onestamente, nella lettera-confessione finale destinata al figlio Mauro e interrotta dall’attentato finale al giudice:

Non sono mai riuscito a ricordare, o non ho voluto, se sono stato io a rivelare a quei massacratori, a quei tedeschi spietati il luogo dove era stato appena condotto il disertore. Sono certo ch’io credevo d’odiare in quel momento mio padre, per la sua autorità, il suo essere uomo adulto con bisogni e con diritti dai quali ero escluso, e ne soffrivo, come tutti i fanciulli che cominciano a sentire nel padre l’avversario. Quella ferita grave, iniziale per mia fortuna s’è rimarginata grazie a un padre ulteriore, a un non padre, a quello scienziato poeta che fu lo zio Mauro. Ma non s’è rimarginata, ahimè, in tua madre, nella mia Lucia, cresciuta con l’assenza della madre e con la presenza odiosa di quello che formalmente era il padre.[33]

Il tabù si lega strettamente al luogo, al marabutto – che, dopo essere stato tragica pietra d’inciampo nel rapporto tra Chino e suo padre, è proprio la parola su cui s’interrompe la lettera di Chino al figlio; e dunque si lega al nome, rendendo legittimo interrogarsi su «i sensi vari del nome marabutto»[34]: luogo-incubo, luogo sacro, prete della moschea o maestro del Corano, eremita santo o sacro pazzo. È noto che i motivi dell’eremita e del frate folle costituiscono una filiera intratestuale dell’opera consoliana, dal frate Nunzio di Il sorriso dell’ignoto marinaio al frate Agrippino de Le pietre di Pantalica – entrambi consegnati alla follia penitenziale – fino all’eremita frate Ugo di L’olivo e l’olivastro, il quale, saggio e sereno, «non sembrava tormentato da visioni, fantasie»[35].

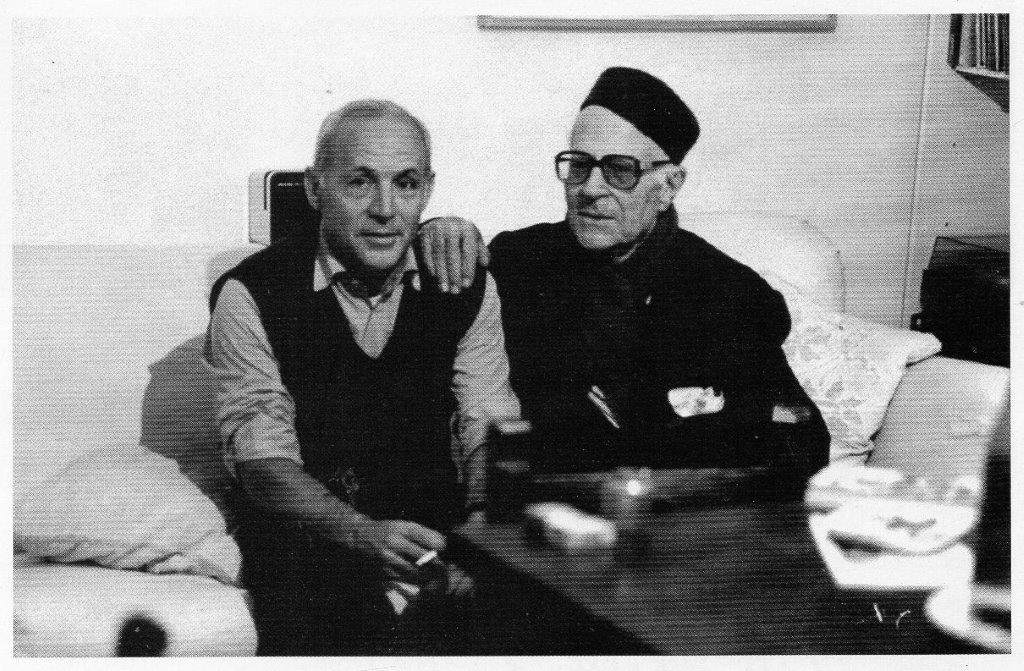

Il 19 agosto 1993 Consolo fu accompagnato a visitare il belga frate Ugo Van Doorne dall’amico poeta e antropologo Sebastiano Burgaretta, il quale ha rievocato un incontro durato «per più di quarantacinque minuti», durante il quale Consolo ascoltò il frate «con molta attenzione, e fu la sola volta che, in tante escursioni e visite qua e là per la Sicilia fatte con lui, lo vidi prendere qualche appunto su un pezzetto di carta»[36]. L’io narrante di L’olivo e l’olivastro, dopo aver passato in rassegna l’iconografia classica del santo eremita, s’interroga esplicitamente sulla «disumana ritrazione» o «crudele frattura» dell’eremitaggio e si chiede come ha fatto l’eremita belga, in mezzo a una natura inospitale, a «rimanere integro, sereno, a non scivolare nel degrado, piombare nel precipizio delle allucinazioni, nella voragine della paranoia»[37]. Dell’incontro è come se gli rimanesse soprattutto l’eco di un parlare:

Parlava e parlava ed erano le sue parole d’un linguaggio chiuso, rarefatto, iterativo, circolare come un rosario, privo di consequenzialità, di svolgimento, privo di varchi, aperture verso il reale, il contingente. Un cielo, una sfera di spaesamento, di disagio, in cui, se privo di fede, non ti soccorre, trasporta, come in Dante, il canto, la miracolosa poesia. Ce n’è altri di questi anacoreti, di questi anacronistici, assurdi angeli? Che segno hanno in questa fine di millennio, quale messaggio, quale profezia proclamano?[38]

L’incontro deve aver turbato molto Consolo: ha confrontato frate Ugo, eremita vero, con gli eremiti dei suoi libri e ha escluso la follia, ma non l’ecolalia. Frate Ugo non è afasico ma la sua parola non comunica; è un angelo ma è anacronistico e assurdo. La sua profezia è incomprensibile e la fede che lo illumina gli consente di incontrare altri esseri umani, ma la comunicazione è ardua, problematica. E tuttavia il colloquio (o il monologo?) dura quarantacinque minuti.

Nel romanzo verso il quale L’olivo e l’olivastro si proietta, ossia ne Lo Spasimo di Palermo, Chino Martinez, dopo la morte della moglie e l’esilio del figlio, opta per una sorta di romitaggio laico: il ritorno a Palermo, nel brutto appartamento condominiale che è soltanto un pallido travestimento della splendida villa con giardino dello zio. Ma la stessa idea di farsi romito dentro la caoticissima città è una follia illusiva: limitarsi a frequentare i vecchi e fedeli custodi della casa o rifugiarsi nella solitudine della biblioteca comunale di Casa Professa non può bastare perché la realtà tentacolare della mafia s’insinua nelle pieghe della vita quotidiana anche della persona più schiva e solitaria – si noti che l’afasia da scrittore di Chino è anche afasia, o riduzione al minimo indispensabile, nei contatti verbali con le persone che egli incontra, con l’unica eccezione del fioraio mastr’Erasmo. Per non parlare, poi, del valore difensivo che il silenzio (l’afasia) riveste nei colloqui col figlio Mauro, quando gli argomenti si fanno scabrosi e lo scontro imminente: «Il silenzio come sempre li difese, la divagazione scansò ogni sguardo, ogni parola»[39].

Allora, per quanto difficile sia la comunicazione con frate Ugo, è forse a lui, all’importanza dell’incontro con lui che Consolo pensa quando, nella pagina proemiale del romanzo,pronuncia l’auspicio «T’assista l’eremita»[40]. Ma, come abbiamo visto, è un auspicio che nell’economia del romanzo va messo dialetticamente in relazione con l’effetto dirompente dell’ancipite “marabutto”, il luogo/nome dell’eremita, che finirà per rivestire un significato luttuoso per Chino, di follia per Lucia. E ciò spiega perché, poco prima dell’esplosione letale che conclude il romanzo, sia proprio il fioraio a pronunciare

Uno di quei suoi motti, oscuro questa volta, inquietante.

Ddiu ti scanza d’amici e nnimici, e di chiddi

chi ti mancianu lu pani.

Ddiu ti scanza di marabutta.[41]

Alla luce di questa cangiante funzione semantica, potremmo infine chiederci se il marabutto non sia anche un borghesiano aleph[42] – «Nell’Isola sono convenuti tanti raggi luminosi della storia, che qui, emessi straordinari bagliori, si sono spenti. Ed è certo che a Palermo, in qualche segreto, buio sotterraneo del Palazzo dei Normanni, della Zisa, dello Steri, nelle cantine di qualche fastoso palazzo barocco poteva nascondersi il prodigioso Aleph: il luogo che contiene tutti i luoghi, la storia che contiene tutte le storie» –, l’illuminazione su una verità sconcertante, appresa da «un libro raro, da sempre sognato, sul quale aveva oltremodo fantasticato, TOPOGRAPHIA E HISTORIA GENERAL DE ARGEL»[43].

D’altra parte, lo sappiamo bene dal proemio, Chino Martinez è un’ennesima nuova versione del multiforme mito di Ulisse: è un Ulisse che arriva, sì, a Itaca ma trova la reggia vuota, priva di Penelope perché la moglie di Chino, Lucia, è impazzita e morta, dunque egli non sa a chi svelare «il segreto che sta nelle radici» e, preda di questa tragedia, ha bisogno della calma per «ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza»[44]. Il nome, il punto: l’aleph, insomma.

Ma anche questa è una conclusione provvisoria: l’indagine ermeneutica su un romanzo misterioso come Lo Spasimo di Palermo – un romanzo il cui intreccio sottopone il lettore alla necessità di ritornare sempre sulle conclusioni a cui gradualmente è arrivato, per rimetterle sempre in discussione – deve procedere necessariamente per approssimazioni successive.

E vale qui la pena di chiedersi se il motivo dell’eremita, declinato nel romanzo estremo in modalità molto diverse rispetto al passato, non si leghi, nel segno dell’isolamento, alla solitudine del giudice, del personaggio anonimo del romanzo e all’atroce, vera solitudine sperimentata da Paolo Borsellino fra il 23 maggio e il 19 luglio 1992[45].

Ma sorge, anche, un’altra domanda: perché Consolo ricostruisce, nella conclusione del romanzo, la morte di Borsellino e non quella di Falcone? O, meglio, perché Consolo assegna a Borsellino, e non a Falcone, la funzione simbolica del vendicatore, impersonata fantasmaticamente da Judex? Domande non superflue, credo, perché, nell’immaginario collettivo degli anni Ottanta e Novanta il giudice Falcone aveva una “presenza” simbolica e un carisma[46] certamente superiori a quelli di Borsellino. E allora, perché non lui ma Borsellino?

Mi sono dato tre risposte, di ordine assai diverso: la prima, che colloco sul piano della realtà, è che, se già la strage di Capaci era stata vissuta dall’opinione pubblica come un’enormità, l’omicidio di Borsellino, così immediatamente successivo, fu vissuto con orrore ancor maggiore, come l’emblema di una misura ormai colma, rispetto alla quale una reazione era necessaria (era necessario, per dirla con le ultime parole del romanzo, che la mano di Dio si facesse «palisi»[47]); la seconda risposta è che sarebbe apparsa un’insostenibile casualità il fatto che Chino Martinez sfrecciasse sull’autostrada contemporaneamente alla macchina di Falcone (però questa risposta funziona sul piano della coerenza narrativa e della verosimiglianza romanzesca, a dimostrazione del fatto che, anche in un’opera-limite come Lo Spasimo di Palermo, Consolo doveva pur fare i conti con le regole e le tradizioni del romanzo, che invece non mancava mai di definire come un genere ormai defunto); la terza risposta non si colloca su un piano ma s’inabissa nel marabutto dell’inconscio e riguarda il fatto che, mentre Falcone muore insieme alla moglie, Borsellino invece muore davanti agli occhi della madre. Della quale Chino aveva in precedenza immaginato la pena, l’ansia e, nella sua immaginazione, aveva pensato a come anche Lucia, se fosse sopravvissuta alla follia, avrebbe atteso con ansia e con pena il ritorno di Mauro. L’ansia e la pena, se si vuole, di Penelope. E già che siamo a questa trafila metaforica femminile, è bene ricordare il bellissimo inizio del X capitolo, quando Chino stenta a ricordare i tratti del volto di Lucia, che pare poi trascolorare in Euridice («il volgere le spalle, l’andarsene man mano, lontana nel sacro regno, oscuro»[48]), come è stato suggerito da Ada Bellanova[49], ma anche, poco dopo, nella potentissima immagine, ancora omerica, dell’impossibile abbraccio di Ulisse all’ombra della madre: «La piena assenza. Lui mùtilo, smarrito, perso nell’inconsistenza, nel protendere le braccia, stringere a sé un’ombra»[50].

La madre, dunque, arcana immagine – omerica e perenne – collegata alla morte. E qui il cerchio, forse, si chiude se pensiamo che nel racconto Le macerie di Palermo Consolo riferisce di aver visitato la farmacia Borsellino, proprietà del padre di «quel Borsellino che io, bambino di dieci anni, forse avevo visto, in quel lontano 1943, sgambettare in braccio alla madre, là nella farmacia di via Vetriera nel quartiere della Kalsa»[51]. Come dire, la prefigurazione del sacrificio mafioso del phàrmakos Borsellino incastonata in un fotogramma memoriale collocato, non a caso, dentro la farmacia di uno dei quartieri più poveri e massacrati di Palermo. Un phàrmakos bambino fissatosi, nella memoria di un altro bambino siciliano, come in braccio a quella madre da cui si recherà in visita al momento dell’esplosione, in via D’Amelio, quarantanove anni dopo. La farmacia di via Vetriera, peraltro, ritorna nel decimo capitolo de Lo Spasimo di Palermo e, anche se il cognome Borsellino non appare mai, le figure della farmacista sorella del giudice e dello stesso giudice, nonché della madre che ne aspetta le visite dal balcone della casa in una via D’Amelio pallidamente travestita da via D’Astorga, sono luoghi e personaggi di romanzo perfettamente coincidenti con luoghi e personaggi della realtà storica. Forse Consolo vuole suggerirci che anche la vita di Paolo Borsellino[52] si è svolta tra un aleph (la farmacia di famiglia) e un tragico marabutto (l’isolamento, la via D’Amelio) dal quale qualcuno l’avrebbe dovuto proteggere («Ddiu ti scanza di marabutta»).

[1] Questo testo è la rielaborazione abbreviata di un capitolo del mio libro «Da paesi di mala sorte e mala storia». Esilio, erranza e potere nel Mediterraneo di Vincenzo Consolo (e di Sciascia), Milano-Udine, Mimesis 2023, pubblicato nella collana “Punti di vista”, diretta da Gianni Turchetta, che qui ringrazio calorosamente per averne autorizzato la riproduzione scorciata; così come ringrazio Claudio Masetta Milone per la cortesia con cui ospita questo testo nel sito Internet da lui impareggiabilmente curato.

[2] Cfr. Gianni Turchetta, Note e notizie sui testi, in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori, 2015; Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, in «Autografo», XXVI, 59, 2018.

[3] Michele Carini, «E questa storia che m’intestardo a scrivere». Sull’istanza narrativa nell’opera di Vincenzo Consolo, in «Recherches», 21, 2018, cit., p. 167.

[4] Lo Spasimo di Palermo, in L’opera completa, cit., p. 877.

[5] Cfr. Gianni Turchetta, Note e notizie sui testi, cit., p. 1437.

[6] Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 877.

[7] Ibidem. La citazione, qui tradotta e interpolata, verrà ripresa nel testo originale alla fine del capitolo V: «Let us go then, you and I…» (ivi, p. 924).

[8] T. S. Eliot, Quattro quartetti, East Coker, V, vv. 1-7, trad. it. di Filippo Donini, in T. S. Eliot, Opere 1939-1962, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano, 2003, p. 361, secondo corsivo mio.

[9] «[…] c’è solo la lotta per ricuperare ciò che si è perduto / e trovato e riperduto senza fine: e adesso le circostanze / non sembrano favorevoli. Ma forse non c’è da guadagnare né da perdere. / Per noi non c’è che tentare. Il resto non ci riguarda» (vv. 15-18, ibidem).

[10] Vv. 19-25, ivi, p. 363.

[11] Sebbene non manchino nel romanzo riferimenti espliciti ad altri importanti poeti stranieri, soprattutto a Mallarmé e Rimbaud.

[12] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 910.

[13] Non è casuale il riferimento a Foucault e a Basaglia ne Lo Spasimo di Palermo, p. 958. Il “dialogo” di Consolo con le opere di Foucault potrebbe essere oggetto di specifici approfondimenti; si pensi al brano in cui Chino Martinez evoca l’antico lazzaretto di Milano: «pensò alla metafora perenne di quell’opera, al marasma secentesco e ricorrente, all’ignoranza e alla violenza del potere, alla pazzia che cova e si propaga, ai contagi, alle pesti in ogni tempo di Milano, alla sinistra campanella dei monatti, alle carrette, alle forche ai carrobbi, alla bestemmia della colonna infame» (ivi, pp. 917-918).

[14] «Dans Lo spasimo di Palermo, la démence n’est pas que le destin d’un personnage, c’est bien une dimension de l’existence, une donnée ontologique» (Claude Ambroise, « Lo spasimo di Palermo », colloque Littérature et “temps des révoltes” (Italie, 1967-1980), 27, 28 et 29 novembre 2009, ENS LSH, Lyon 2009, http://colloque-temps-revoltes.ens-lsh.fr/spip.php?article158).

[15] Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 881.

[16] Dal buio, la vita, in Di qua dal faro, in L’opera completa, cit., p. 1181.

[17] Si noti l’acuta notazione anticlericale del padre di Chino circa i preti che «son bravi a conservare, specie i fantasmi, le paure del passato» (Lo Spasimo di Palermo, p. 883).

[18] Cfr. l’intervista di Elisabetta Rasy, Consolo. Soldato nero e caramella col buco, in «La Stampa», 14 luglio 1992.

[19] Cfr. Gianni Turchetta, Cronologia, in L’opera completa, cit., p. CXL.

[20] Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 71.

[21] Ivi, p. 78.

[22] Ma nelle prime stesure del romanzo il nome dell’albergo era quello autentico: cfr. Dominique Budor, Nell’officina di Vincenzo Consolo: il “dossier” di Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 82.

[23] Cfr. Lo Spasimo di Palermo, pp. 888 e 971.

[24] Ivi, p. 885.

[25] Si vedano le due definizioni lessicografiche poste in epigrafe a questo saggio. Del marabutto come luogo sacro Consolo parla a proposito del romanzo A occhi bassi di Tahar Ben Jelloun: cfr. Di qua dal faro, cit., p. 1210.

[26] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 885, corsivo mio.

[27] Ivi, p. 882.

[28] Ivi, p. 913.

[29] Ivi, p. 886.

[30] Ivi, p. 887.

[31] Ivi, p. 889.

[32] Ivi, p. 922.

[33] Ivi, pp. 970-971.

[34] Ivi, p. 955.

[35] L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa, p. 844.

[36] Sebastiano Burgaretta, Con Consolo per antiche pietre, postfazione a Rosalba Galvagno, L’oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo, Lecce, Milella, 2022, p. 277.

[37] L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa, p. 844.

[38] Ibidem.

[39] Lo Spasimo di Palermo, ivi, p. 901.

[40] Ivi, p. 877.

[41] Ivi, p. 968.

[42] Palermo bellissima e disfatta, in Di qua dal faro, cit., p. 1213, primo corsivo mio.

[43] Lo Spasimo di Palermo, p. 954.

[44] Ivi, p. 877.

[45] Per inciso, nella lettera a Mauro, Chino Martinez scrive che «in questo luglio di fervore stagno […] [s]embra di vivere ora in una strana sospensione, in un’attesa» (ivi, p. 972): Consolo restituisce, con religiosa pietà, quel senso di tragica, ineluttabile attesa della morte che Paolo Borsellino confidava agli amici più intimi, dopo la morte di Giovanni Falcone.

[46] Anche di questo si parla nell’ottimo libro di Giovanni Bianconi L’assedio. Troppi nemici per Giovanni Falcone, Einaudi, Torino 2017.

[47] Lo Spasimo di Palermo, p. 974.

[48] Ivi, p. 958.

[49] Cfr. Ada Bellanova, Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano-Udine 2021, p. 171, n. 76.

[50] Lo Spasimo di Palermo, p. 958.

[51] Le macerie di Palermo in La mia isola è Las Vegas, a cura di Nicolò Messina, Mondadori, Milano 2012, p. 190.

[52] Fra i moltissimi libri dedicati al martirio di Borsellino vorrei indicare almeno Piero Melati, Paolo Borsellino. Per amore della verità. Con le parole di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, Sperling & Kupfer, Milano 2022.