Articolo per la rai Cultura periodo non precisato

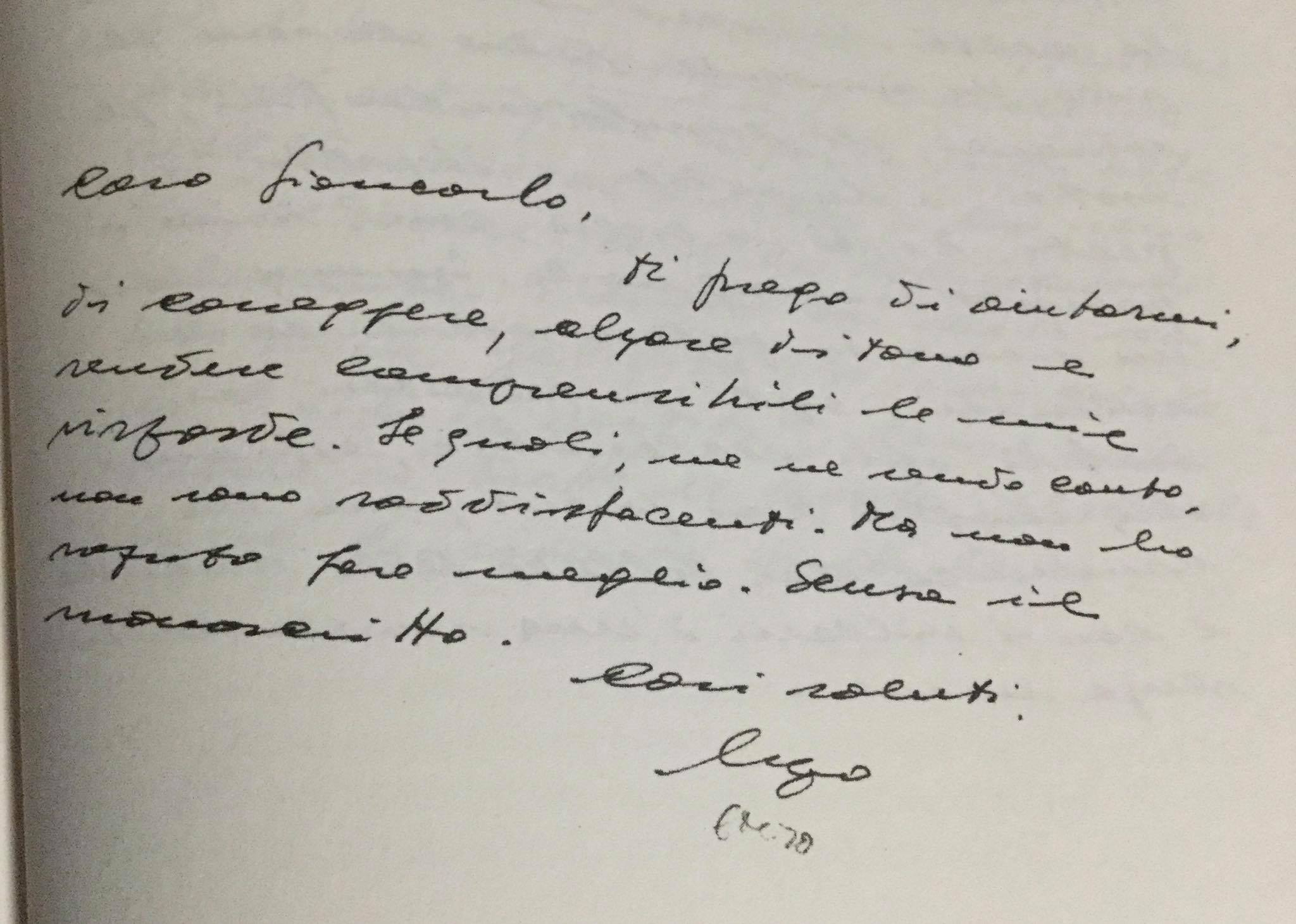

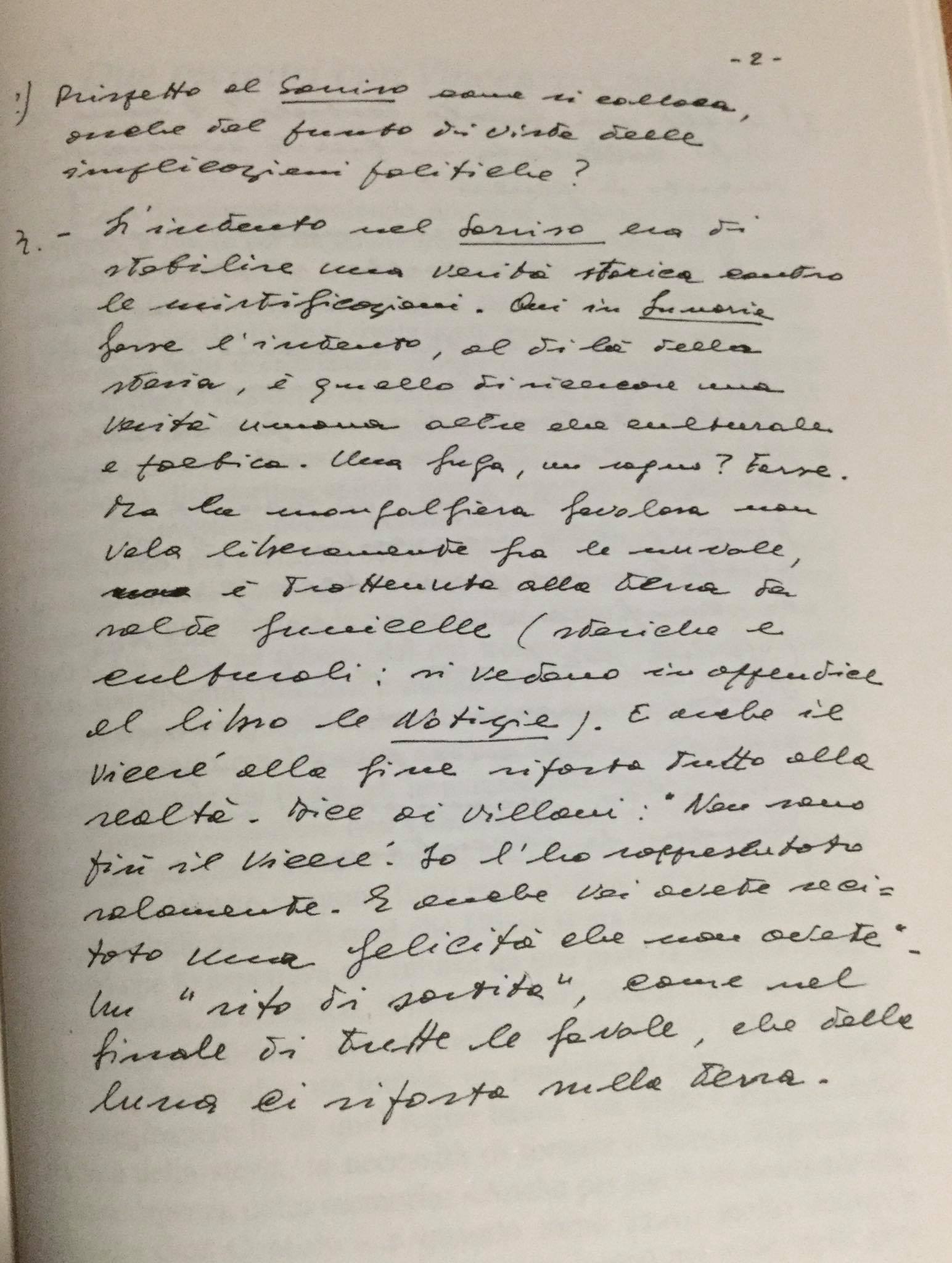

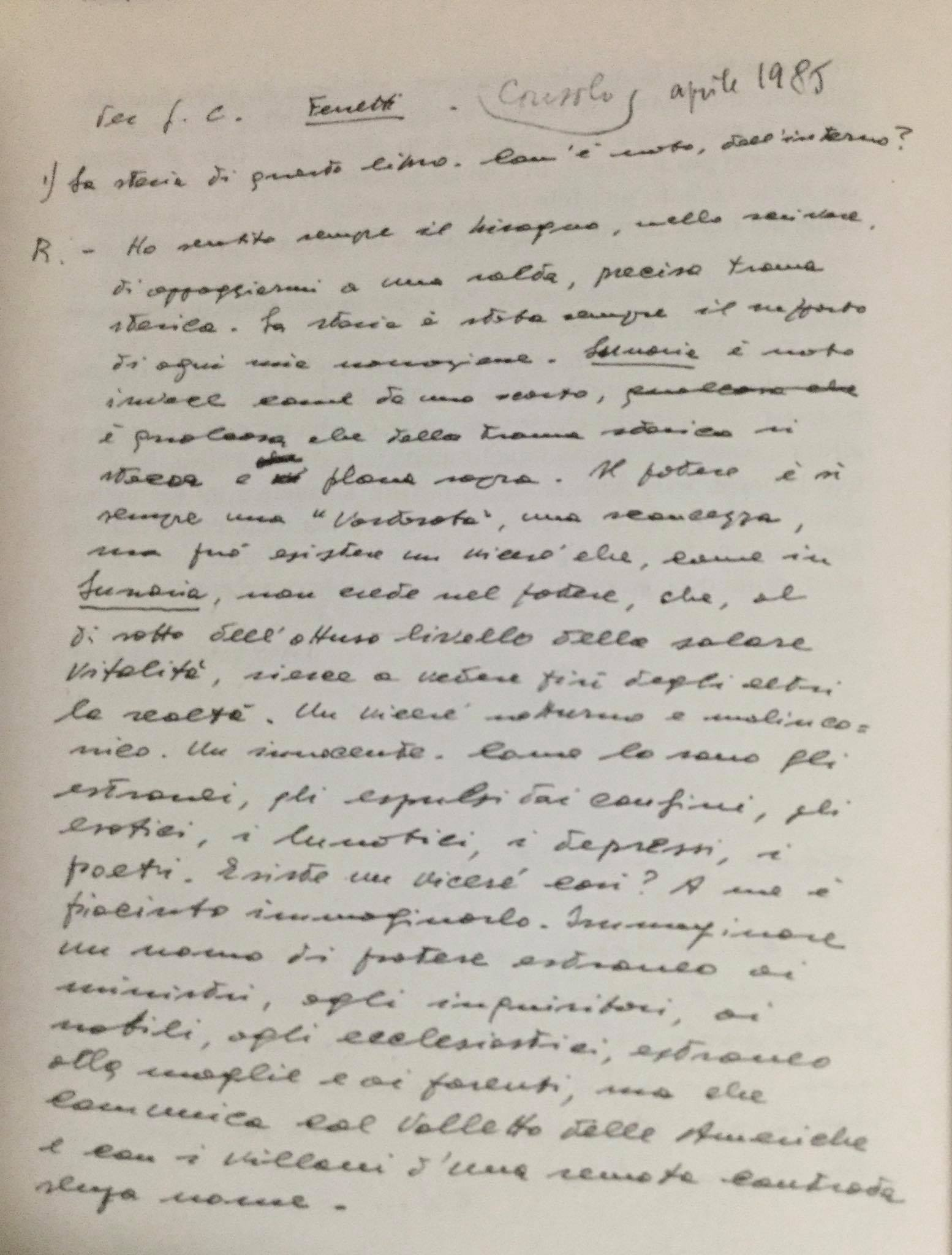

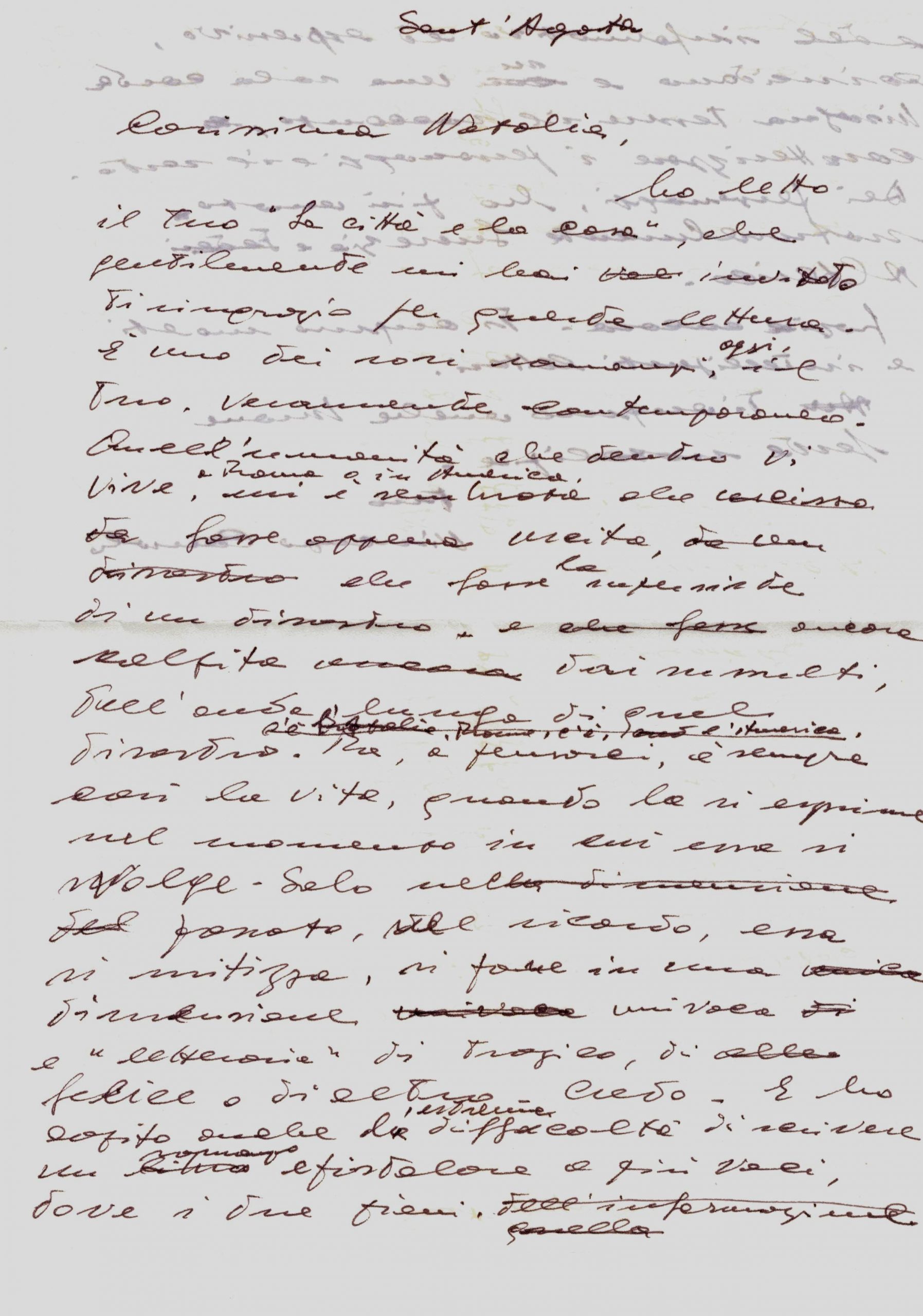

I libri di Consolo sono sempre nati da uno spunto di realtà e da un punto di vista. Poi prendono una via che può arrivare fino ad Ariosto. Nella sua officina letteraria convivono personaggi reali e diversissimi. E’ il caso di Pirajno di Mandralisca, concentrato sui realia, e di Fabrizio Clerici, attento ai surrealia. Come convivono nella sua officina queste due figure che peraltro sono storiche? Fanno a pugni? “Sono due personaggi – spiega Consolo – non accostabili, di matrice diversa, di esito diverso e anche di funzione diversa. Il barone di Mandralisca era il personaggio storico e romanzato che mi serviva per dimostrare cos’è la responsabilità dell’intellettuale in determinati momenti storici. L’intellettuale non può estranearsi dalla storia altrimenti diventa complice di determinati misfatti. Mandralisca, che era chiuso nella sua erudizione di malacologo e antiquario, è stato costretto ad aprire gli occhi e vedere la realtà tragica e drammatica delle rivolte contadine nel 1860. Quando uscì, il libro fu chiamato ‘l’anti-Gattopardo’. Io non so se ne avevo consapevolezza tracciando questo personaggio, che modificai per quello che mi serviva. Non sapevo cioè di scrivere ‘l’anti-Gattopardo’, ma certo la mia concezione era assolutamente opposta a Lampedusa che vedeva nei cambiamenti storici una sorta di determinismo dove l’intervento dell’uomo sulla storia è, seppure con principi diversi, del tipo di quello di Verga: le classi nascono, si raffinano e tramontano come le stelle in un ciclo di ineluttabilità di cambiamenti epocali. Mentre Lampedusa giustificava anche quelle che chiamava ‘le iene e gli sciacalli’ dando loro una legittimazione deterministica, in me invece agiva una visione opposta della responsabilità dell’intellettuale nei confronti della storia, nel senso che deve dare un giudizio sulla storia e intervenire”. D. Clerici allora a che distanza sta dal Mandralisca? R. Quanto a Clerici, il gioco letterario è più scoperto. Avere spostato nel Settecento un personaggio contemporaneo mi è servito per rivendicare nei confronti della storia e del romanzo di cronaca il primato della letteratura, rendendole un omaggio nel senso che tra i sentimenti dell’uomo c’è l’amore e c’è la passione. La scelta di questi temi era dovuta alla contingenza di quei tempi. Ho scritto Il sorriso dell’ignoto marinaio in un momento di accensione storica qual è stato quello degli anni Settanta quando tutto era messo in discussione con il dibattito culturale e politico del momento. Negli anni in cui ho scritto Retablo c’era piuttosto un atteggiamento da parte di certi intellettuali e politici di disprezzo nei confronti della letteratura, vista come concezione borghese, sicché ho scritto quel libro per difendere la letteratura contro la storiografia. D. Lei ha frequentato generi disparati passando per esempio da una specie di introibo come fu Un sacco di magnolie, che è anche un bozzetto verghiano insieme con Il fosso, per arrivare a sponde rivali come nel caso dello Spasimo di Palermo. Ciò potrebbe fare pensare all’itinerario lungo e sofferto di una persona insofferente e smaniosa. R. Racconti come Un sacco di magnolie rappresentano il tributo che fatalmente deve pagare un esordiente a quelli che sono i padri sacramentali della letteratura siciliana. Sfido chiunque scriva a dire di non avere avuto un minimo di eredità brancatiana e verghiana. Quello era il momento della fascinazione verghiana, dopo la quale è venuta una presa di coscienza, la rivendicazione di una propria identità. D. Certo, ma passare da Verga a Eliot è come un “salto mortale”. R. Non c’è dubbio. Sono sempre stato affascinato dalla poesia di Eliot che ho scoperto attraverso Montale già al tempo de La ferita dell’aprile. Lo stesso titolo è di tipo eliotiano, perché Eliot dice che “aprile il più crudele dei mesi”, talché io ho identificato la crudeltà dell’aprile con l’adolescenza che era quella dell’io narrante, ma era anche l’ennesima adolescenza della Sicilia dopo la guerra, e dunque il momento della rinascita. Naturalmente questa ferita può rimarginarsi e diventare una “maturezza” come dice Pirandello oppure una cancrena. Io ho constatato che l’adolescenza in Sicilia è diventata una cancrena e che quella ferita è rimsta ancora aperta. Di Eliot mi affascinano i correlativi oggettivi, il passare da un’immagine a un’altra. E nello Spasimo di Palermo mi ha accompagnato questa continua cifra eliotiana. D. Da un viatico verghiano passa dunque a un libro vittoriniano quale La ferita dell’aprile e chiude una sua prima stagione con Quasimodo e la Sicilia rimpianta. Ma c’è un secondo Consolo che ha ascoltato Dolci, Levi e Sciascia. Il salto è dall’empireo all’impegno. R. Io non vedo questo salto. È un processo di maturazione e di ricerca anche dal punto di vista linguistico e stilistico. Quando scrissi La ferita dell’aprile avevo consapevolezza piena di quello che facevo, della scelta di campo che operavo: avevo seguito la stagione del neorealismo, la memorialistica e tutto il meridionalismo, da Gramsci a Danilo Dolci fino poi a Carlo Levi e lo Sciascia delle Parrocchie. Voglio dire che l’esordio, a parte i racconti dei primi passi, è del tutto cosciente del contesto storico, sociale e stilistico perché questo libro è segnato da un forte impatto linguistico. Lo mandai a Sciascia e mi rispose chiedendomi spiegazioni su una particolarità linguistica che in effetti mi ha sempre accompagnato come diversità storica e sociale: cioè il dialetto galloitalico di San Fratello. Nella lettera che gli scrissi mi dissi debitore delle sue Parrocchie. D. La ferita dell’aprile sta a lei come Le parrocchie di Regalpetra stanno a Sciascia, con la differenza che Le parrocchie sono una prova di realismo storico mentre La ferita di realismo mitico. Perché allora si sente debitore di Sciascia e non di Vittorini? R. Perché i miei temi non erano di tipo esistenziale e psicologico, ma storico-sociale. Ho cercato di raccontare attraverso gli occhi di un adolescente cosa sono stati la fine della guerra, il dopoguerra, la ricomposizione dei partiti, la ripresa della vita sociale, le prime elezioni del ’47, la vittoria del Blocco del popolo, denunciando l’ennesima impostura che si perpetuava attraverso le vocazioni religiose, i “microfoni di Dio”, fino alla vicenda di Portella e la pietra tombale delle elezioni del ’48. Ho voluto rappresentare tutto questo con una cifra assolutamente diversa, prendendo le distanze da quella comunicativa di Sciascia e mettendomi su un piano di espressività. D. Perché se la corrente era in senso contrario? R. Ho le mie spiegazioni a posteriori di queste scelte. L’ho fatto perché non mi sentivo di praticare lo stile della generazione che mi aveva preceduto, Moravia, Calvino, Sciascia. C’era lo scarto di appena dieci anni con questi scrittori che avevano vissuto il fascismo e la guerra. Nel ’43, quando avevo dieci anni, loro nutrivano la speranza di comunicare con una società più armonica sicché la loro scelta illuminista e razionalista era nel senso della speranza. Quando io sono nato come scrittore questa speranza era caduta e ho cercato di raccontare perché si era restaurato un assetto politico che non era come si sperava, ancora una volta iniquo, che lasciava marginalità, oppressioni e sfruttamento. Ho scelto il registro espressivo e sperimentale non vedendo una società armonica con la quale comunicare. La speranza che avevano nutrito quelli che mi avevano preceduto in me non c’era più. D. Detto adesso sembra facile, ma allora lei aveva di fronte le ultime risacche del neorealismo e le prime correnti del Gruppo 63. R. Già, ma io avevo consumato questa esperienza. Il prete bello, Libera nos a Malo e la memorialistica di quanti erano reduci dalla guerra. Che non era diventata letteratura ma mera restituzione di un’esperienza. D. Ma quella sua prova fu fortemente innotiva e poco sciasciana. R. Senza dubbio. Ma è curioso che Sciascia sia stato impressionato dalla particolarità di questo libro. Poi, quando è uscito Il sorriso, a distanza di anni, con più consapevolezza e con la mimesi dell’erudito ottocentesco, Sciascia a Sant’Agata di Militello lo presentò e disse che quel libro era un parricidio. Voleva dire che avevo cercato di uccidere lui, come del resto avviene sempre. Dice Sklovskij che la letteratura è una storia di parricidi e di adozioni di zii. Debiti dunque sì nei confronti di Sciascia, ma la scelta di campo è stata diversa. La ricerca si inquadrava fatalmente sulla linea verghiana, gaddiana, pasoliniana della sperimentazione del linguaggio, della “disperata vitalità”, come la chiamava Pasolini. D. C’è un campo che è stato poco investigato circa la sua ricerca ed è quello del reportage. Penso a Il rito sulla morte di Rossi, o a Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, “pezzi” giornalistici che l’hanno impegnata per due decenni. Come ha fatto a scrivere reportage mentre scriveva La ferita e poi Il sorriso? R. Mi sembravano due scritture diverse, della restituzione di una realtà immediata nel modo più originale la prima, senza però arrivare allo stile sciatto giornalistico, dando significati altri alla cronaca raccontata. Quando Sciascia stava facendo l’antologia sui narratori di Sicilia con Guglielmino pensava di mettere un mio brano della Ferita, ma quando lesse il racconto su Carmine Battaglia lo scelse perché gli sembrò più consono come sigillo di una certa realtà siciliana. D. A me piacerebbe davvero fare chiarezza sui suoi debiti perché non si è capito se sia figlio di Sciascia o di Vittorini. È un fatto che, per quanto sia stata importante per lei l’Odissea, a un certo punto dice che ci è arrivato attraverso Vittorini e non Sciascia. E allora mi chiedo chi è il suo padre putativo. Sembra amare di più Sciascia, ignora Vittorini in Di qua dal faro ma in verità ha ben conosciuto Vittorini e lo ha molto osservato. R. Dunque. A proposito di parricidi, nella Ferita ho fatto morire all’inizio il padre dell’io narrante e ho adottato uno zio che poi è diventato padre avendo impalato la madre del ragazzo. Poi faccio morire anche questo patrigno. Io sono figlio di tanti padri che poi regolarmente cerco di uccidere. Certo, Vittorini l’ho ignorato nei saggi perché Vittorini mi interessava per certe sollecitazioni di tipo teorico che lui dava circa la concezione letteraria. Sciascia, a una seconda lettura di Conversazione in Sicilia, dice di essere rimasto deluso, e lo capisco perché il libro è contrassegnato da una forte implicazione di tipo rondista con innesti di americanismo. Però è vero che per la prima volta appariva nella letteratura siciliana il movimento, l’atteggiamento attivo nei confronti della storia, la fuoriuscita dalla stasi verghiana, insomma una grande lezione per me quella del movimento. D. Lei ha fatto la stessa cosa che ha fatto Vittorini e che racconta in un’intervista a Giuseppe Traina: ha disegnato per Il sorriso la carta topografica di Cefalù, vicolo per vicolo, come Vittorini fece con la Sicilia per Le città del mondo. R. Già. Un modo per entrambi di essere più siciliani possibile, più precisi e acribitici. D. In Un giorno come gli altri lei pone una questione non risolta: quella della scelta tra lo scrivere e il narrare, dove scrivere significa cambiare il mondo e narrare soltanto rappresentarlo, secondo una definizione di Moravia. È importante quel racconto perché segna la sua scesa in campo politico. E lei dice che è meglio scrivere. R. Pensavo che la scrittura di tipo comunicativo-razionalistica avesse più incidenza che quella di tipo espressiva che io praticavo e che chiamo “il narrare”, implicata com’è con lo stile e la ricerca lessicale. Lo stile non ha impatto con la società e il movimento è dal lettore verso il libro, mentre in quella comunicativa il movimento è al contrario. I libri di Sciascia hanno fatto capire cos’era la mafia, Moravia ha fatto capire cos’era la noia durante il fascismo. La scrittura espressiva ha un destino diverso, com’è per la poesia. La narrazione non cambia il mondo. D. Lei ha fatto una scelta a favore del coté espressivo. R. Ho organizzato la mia prosa attorno alla forma poetica, seguendo un procedimento che riporta alle narrazioni arcaiche, orali, dove il racconto prendeva una scansione ritmica e mnemonica. D. Vediamo la vicenda sotto un altro aspetto. Lei e Basilio Reale, entrambi messinesi, avete avuto uguali trascorsi: a Milano insieme e nello stesso periodo, però lei va verso la prosa mentre lui verso la poesia. E si chiede come succeda questo fenomeno. R. Lo trovo infatti inspiegabile. D. Mentre poi dice di essere più votato alla poesia quando Reale ha dato poi prova di essere buon prosatore. R. Se parla delle sue Sirene siciliane, siamo di fronte a strumenti psicoanalistici. Io non so perché uno nasce con la tendenza verso la musica e un altro verso la pittura. Con Reale ci siamo incontrati all’università di Milano giovanissimi. A Messina non ci eravamo mai visti. Quando ci siamo conosciuti c’era un altro confrére, Raffaele Crovi che frequentava Vittorini più da vicino. Mi raccontava Ginetta Varisco, che ho frequentato dopo la morte di Vittorini, che Crovi veniva da uno strato sociale povero e quando andava a casa loro Elio le diceva “Cucina molta pasta perché questi ragazzi hanno molta fame”. D. I suoi libri sono giocati in forma autobiografica. Il Petro Marano che lascia la Sicilia o il Gioacchino Martinez che viene in Sicilia sono sempre trasposizioni di sé. È sempre stato lei, sin dai reportage; e non ha parlato che di sé. R. Sì, ma in maniera molto mascherata. La mia esperienza personale mi serve come chiave di lettura della realtà e del momento storico che vivo. Ma nel Sorriso ci sto poco. Sciascia vi vedeva più Piccolo che me. D. Verga e Pirandello, anche loro andati via, sono però riusciti a scrivere di Milano, Roma e di salotti borghesi. Mentre lei, Sciascia, ma anche Vittorini, pur stando fuori non siete riusciti che a scrivere sempre della Sicilia. E c’è un motivo: perché bisogna conoscere il linguaggio e averne memoria, come ha osservato lei stesso. R. Di Milano io non so fare metafora mentre della Sicilia sì. Di Milano posso restituire una cronaca, l’ambiente vissuto da studente, mentre la Milano che ho vissuto dopo mi serve per leggere meglio la Sicilia e creare paralleli tra questi due mondi antitetici e opposti. Non sono caduto in crisi come Verga, se mi è permesso: vivendo in questa realtà milanese non mi sono ripiegato verso l’infanzia dorata. Ho scoperto invece un’altra Sicilia, quella più vera e infelice, la continua ingiustizia e perdita e smarrimento dell’identità. I miei libri sono contrassegnati da questa spinta a varcare la soglia della ragione per andare nella terra dello smarrimento. Vittorini dal canto suo ha scritto su temi non siciliani i libri meno riusciti, così come Verga ha scritto Per le vie che sono le novelle meno felici. Io di argomento non siciliano ho scritto solo qualche racconto come Porta Venezia. D. E’ dunque d’accordo che si può staccare un siciliano dalla Sicilia ma non si può staccare la Sicilia da un siciliano? R. Certo. Nel bene e nel male non si può strappare la Sicilia a un siciliano. D. Ma c’è un ultimo Consolo smaniato da intenti umoristici. Nerò metallicò ne è un esempio. R. Di più c’è forse Il teatro del sole. E’ il rovescio del tragico. Musco a chi dice “Domani il sole illuminerà il cadavere di uno dei due” domanda “E si chiovi?”. E se piove? D. Lei ha riflettuto lo stesso sentimento di Vittorini quando davanti al mondo industriale capiva di poter raccontare solo quello contadino. Le città del mondo nasce da questo stato d’animo. R. Vittorini aveva creduto generosamente in un’utopia. Pensava che l’industrializzazione della Sicilia fosse possibile. Aveva avuto l’esempio olivettiano dell’industria a misura d’uomo e riteneva che la scoperta da parte di Mattei del petrolio risvegliasse finalmente i siciliani. Ed ecco nelle Città del mondo i contadini a cavallo che convergono al centro della Sicilia. Ma la realtà ha infranto la sua mitizzazione. Gli esiti li abbiamo visti. Gela, Augusta, Priolo, obbrobriosi e nefasti. Ecco cosa ne è stato dell’industrializzazione della Sicilia. Ci fu una polemica tra Sciascia e un giornalista dell’Avanti: Sciascia, che scriveva su L’Ora, aveva cominciato ad avanzare dubbi sull’industrializzazione e il giornalista gli contestò la mancanza di ottimismo concludendo “Benedetti letterati”. E Sciascia rispose: “Adesso si vede che anche loro, i socialisti, hanno la facoltà di benedire, come i democristiani”. Vittorini avrebbe voluto che la Sicilia uscisse dalla condizione di inferiorità e di soggezione incamminandosi verso un mondo di progresso. Non credeva nei dialetti individuali ma nella commistione delle lingue, ma non sapeva che gli immigrati siciliani a Torino la sera uscivano per imparare il piemontese e mimetizzarsi. D. Se lo sguardo di Vittorini è utopico, il suo è nella trilogia certamente molto amaro. R. Ero più avveduto e avevo gli strumenti per esserlo. Avevo constatato la realtà qual era. Io mi direi, ricordando Eco, un apocalittico realista, avendo visto la realtà italiana dal dopoguerra ad oggi: una continua deriva verso i valori più bassi di un mondo che non accetto sotto nessun punto di vista.